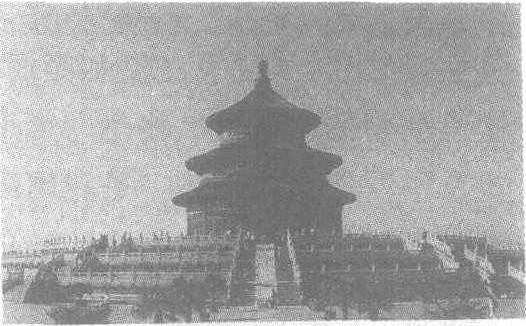

天坛

在北京崇文区,为明、清两代帝王祭天和祈祷丰年之所。始建于明永乐十八年,初名“天地坛”,后改此名。清代曾改建、重修。有垣墙两重,形成内外坛,主要建筑在内坛。天坛包括圜丘、祈谷二坛。圜丘坛内主要建筑有圜丘坛、皇穹宇等;祈谷坛内主要建筑有祈年殿、皇乾殿等。圜丘坛又称祭天台,为三层石台,其栏板、望柱、台阶的数目均为阳数(九及九的倍数)。皇穹宇为单檐蓝瓦圆攒尖顶,东西各有配庑五间,共围于圆墙之内,此墙具有传声作用,被称为“回音壁”。祈年殿为三层檐攒尖顶圆形建筑,建在直径九十米、高六米的三层台阶上,高三十八米,直径三十米,中央四柱代表四季,外围两排柱子各十二根,分别代表十二个月和十二个时辰。

特指座落於北京明、清兩代帝王祭天之高臺。始建於明永樂十八年(公元1420年),清乾隆、光緒時重修。初遵洪武合祀天地之制,稱爲天地壇,嘉靖九年(公元1530年)立四郊分祀之制,十三年(公元1534年)改稱天壇。壇形圓象天,南向,三成。有垣牆兩重,形成内外壇。主要建築有齋宫、無梁殿、銅人、石亭、圜丘壇、皇穹宇、祈年殿、燔柴爐、甘泉井、七星石、神樂署、犧牲所等,俱在内垣。清·吴長元《宸垣識略·外城一·天壇》:“圜丘又稱天壇,形圓象天。”參閲清·孫承澤《天府廣記·郊壇》、《續通典·禮三》。

祭台

祭坛

祭天地的坛:畤

祭天的坛:天坛 圜丘 泰坛 太坛

祭土地的坛:地坛 社坛 神丘

祈雨的高台:雩台 雩坛

在北郊祭祀土神的台:阴台

结交拜盟之祭坛:雉坛

供奉神像或祭神的台:神台 神坛 灵场佛台

旧时道家祭祀雷神的祭坛:雷坛

祭水旱之神的坛:雩宗

道教供奉神仙的台:金坛

设有神主以供奉祀的台子:灵席

收取亡灵的台:灵台

墓前的祭台:明堂

丘墓,祭台:灵台

天坛

中国的世界遗产之一。1998年联合国教科文组织世界遗产委员会批准,列入“世界遗产名录”中的“文化遗产”项目,是明、清两代皇帝祀谷、祭天的地方,位于北京中轴线南端永定门内东侧。占地273 hm2,建筑布局像汉字的回字,分内外坛两部分,都建有高大的围墙,外围周长6416 m(一说6553m),南北宽1650 m(一说1657m),东西长1680 m(一说1703m);内墙周长3292 m(一说4152m)。内外坛北围墙高大,呈半圆形;南围墙较低,呈方形,体现了古代的“天圆地方”思想。天坛的主体建筑集中在内坛的中轴线上,北有皇乾殿、祈年殿和祈年门;南有皇穹宇、回音壁和圜丘坛。祈年殿是天坛的代表性建筑,金顶蓝瓦,红窗白基,色彩鲜明庄重,使人肃然起敬。殿高九丈九,九九代表“天数”;殿顶周长三十丈,表示一个月30天;殿内金龙藻井下的四根楹柱,代表一年四季;中间一层12根楹柱,代表一年12个月;外层12根楹柱,代表一天12时辰;里外两层楹柱共24根,表示一年24个节气。

天坛

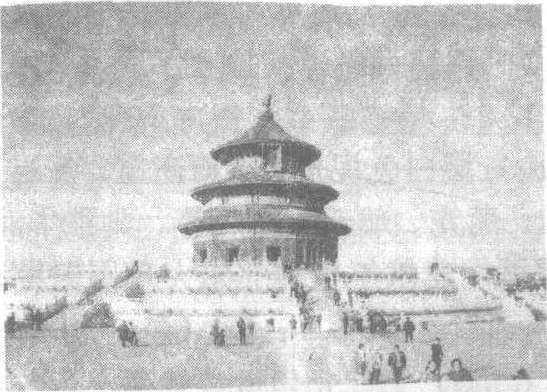

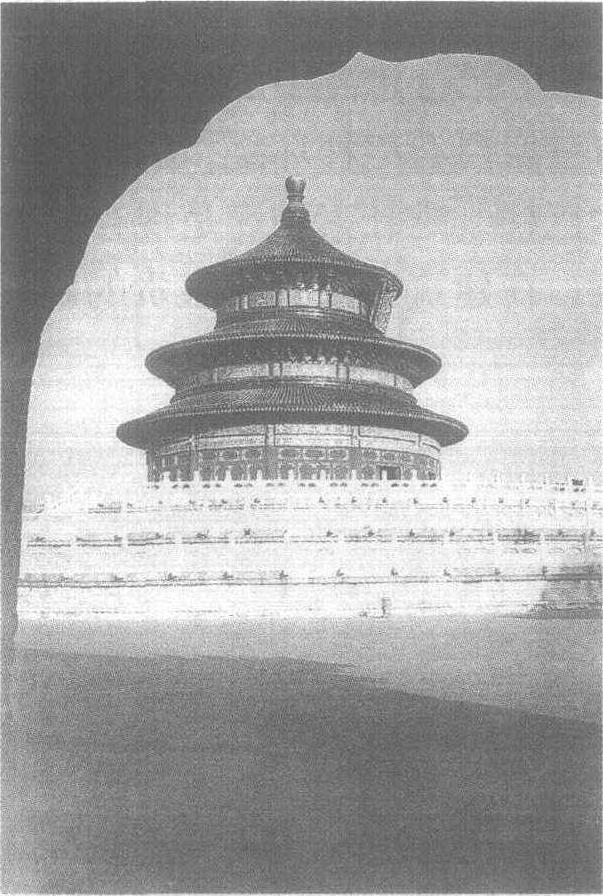

位于北京市崇文区永定门内大街东侧。是明清两代皇帝“祭天”、“祭谷”和祈雨的场所。始建于明永乐十八年(公元1420年),经嘉靖年间改建得以完善。除祈年殿和皇乾殿是明代遗物外,大部分建筑在18世纪初改建,其中主体建筑祈年殿于清光绪十五年(公元1889年)毁于雷火后次年重修。天坛占地约273万平方米,建筑群由内外两重围墙环绕。坛墙南面呈方形,北面呈半圆形,象征“天圆地方”。天坛的主要建筑可分为两组:一组是祈年殿、祈年门和皇乾殿;一组是皇穹宇和圜丘。祈年殿是天坛的主体建筑,皇帝在此祈丰年。高38米,直径30米左右。建于高约6米的圆形三重白石台基上,每层均有雕花汉白玉栏杆,为三重檐亭式圆殿。上覆蓝琉璃瓦,宝顶鎏金,结构独特,檐顶全部重量由28根楠木大柱和36根枋桷支承。地面正中是一块带天然凤花纹的圆形大理石,与蟠龙藻井遥相呼应。檐柱间设朱红色门窗槅扇,作工精细,额枋彩绘华丽。洁白的台基,朱红的檐柱、槅扇,金碧辉煌的彩画,湛蓝的屋顶,使整个大殿显得气势宏大,华丽辉煌。皇乾殿在祈年殿之北,是放置祭礼牌位之所,五开间,蓝琉璃瓦覆顶。圜丘是一个白石砌成的三层圆形台子,每年的冬至日皇帝在此祭天。古代以奇数为阳数,“九”又是阳数的最高值,故圜丘的坛面石,栏板和台阶的级数都用九或九的倍数。圜丘外环以两层矮墙,内层平面为圆形,外层平面为正方形,墙四面辟石棂星门。圜丘台正北的皇穹宇是供奉皇天上帝牌位之处,高19米,直径15.6米,单檐蓝琉璃筒瓦圆攒尖顶,宝顶鎏金,汉白玉石做台基,正面台阶有丹陛石,上浮雕二龙戏环。殿内有8根金柱和8根檐柱承托屋顶。8根金柱上贴金缠枝莲。中间有三尺天花藻井,由七踩斗拱支撑,层层收进,是古建筑中罕见的优秀之作。围绕皇穹宇的砖墙是著名的回音壁。回音壁利用声学原理,一人在墙的一端低语,另一端的人能清晰闻声。皇穹宇阶前石板上有著名的三音石。将两组主要建筑相连接的是一条长360米,高出土面2.5米的丹陛桥。东距丹陛桥约500米处是斋宫,皇帝祭天前3天在此沐浴斋戒。无梁殿为斋宫内的主体建筑,红墙绿瓦庑殿顶,是一座砖砌仿木结构。殿前的月台上有斋戒铜人亭和时辰牌位亭,此外,还有神库、神厨、宰牲亭、神乐署、72廊等建筑群。宫的外围有内外亭池和宫墙等防御体系。天坛整个建筑布局严谨,气势恢宏,结构奇特,是我国现存规模最大,形式最精美的古代祭祀性坛庙建筑群,是世界建筑艺术的珍贵遗物,为全国重点文物保护单位。

天坛

天坛建于15世纪上半叶,坐落在皇家园林当中,四周古松环抱,是保存完好的坛庙建筑群,无论在整体布局还是单一建筑上,都反映出天地之间的关系,而这一关系在中国古代宇宙观中占据着核心位置。同时,这些建筑还体现出帝王将相在这一关系中所起的独特作用。

天坛位于北京天安门的东南。始建于1420年(明永乐十八年),原名“天地坛”,是明清两代皇帝祭祀天地之神的地方,1530年(明嘉靖九年)在北京北郊另建祭祀地神的地坛,此处就专为祭祀上天和祈求丰收的场所,并改名为“天坛”。

天坛的建筑设计十分考究,“圜丘”、“祈谷”两坛同建在一个园子内。圜丘坛在南部,是天神的地方。祈谷坛在北部,是祈求丰收的地方。天坛围墙平面南部为方形,象征地象,北部为圆形,象征天象,此墙俗称天地墙。天坛的主体建筑均集中在南北向的中轴线上,“圜丘”、“祈谷”两坛也在这条中轴线上,各个单体建筑之间用墙相隔,并由一座长360米,宽30米的石桥相连。

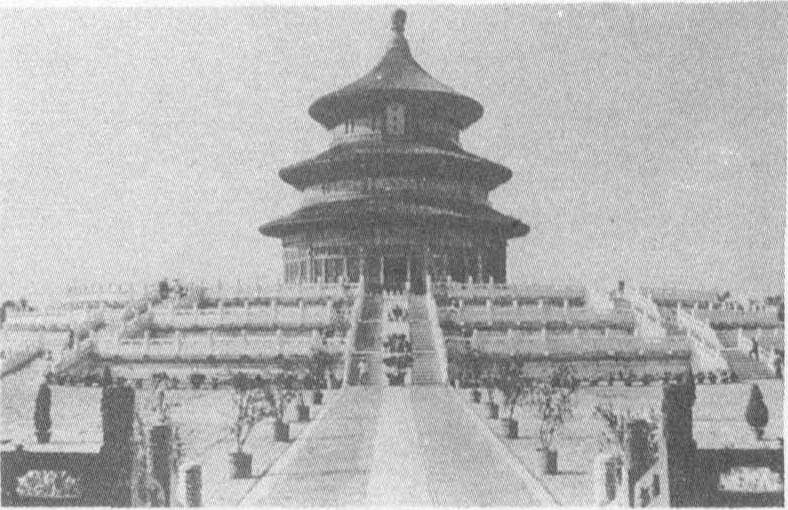

天坛的主体建筑是祈年殿,呈圆形,直径32米,高38米,是三重檐亭式圆殿,宝顶鎏金,碧蓝琉璃瓦盖顶;殿内九龙藻井极其精致,富丽堂皇,光彩夺目。大殿结构十分独特,不用大梁和长檩,檐顶以柱和枋桷承重,中央的四根立柱高19.2米,代表一年中的四季,外围两排各有12根柱子,分别代表十二月和十二时辰。大殿建于高6米的三层汉白玉石台上,使大殿产生出高耸云端的巍峨气势。

斋宫在西天门内,是皇帝祭天前沐浴斋戒的地方。斋宫外围有两重“御沟”,四周以回廊163间环绕。正殿月台上有斋戒铜人亭和时辰牌位亭。铜人手持斋戒牌,传说是仿照唐代名臣魏征的形象铸造的。东北角的钟楼内高悬着明成祖永乐帝在位时制造的一口太和钟,皇帝祭天时,从斋宫起驾,开始鸣钟,到皇帝登上圜丘坛,钟声即止。祭祀典礼结束时钟声再起,洪亮的钟声为祭祖典礼大壮声威。

天坛共占地270万平方米,规模宏伟,富丽堂皇,是中国现存最大的古代祭祀性建筑群。它以严谨的规划布局,奇特的建筑结构,瑰丽的建筑装饰著称于世,不仅在中国建筑史上占有重要位置,也是世界建筑艺术的珍贵遗产。

天坛于1961年被国务院公布为全国重点保护文物,近年经大规模整修、绿化,现已成为北京大型公园之一。

028 天坛

见42143条。

143 天坛

明清两朝帝王用来祭天和祈祷丰年的建筑。在原北京外城的东南部,即现在的永定门内大街东侧。始建于明永乐十八年(1420),原称天地坛,以大祀殿为主体,为矩形殿堂。天坛以祈年殿、皇穹宇、圜丘等主要建筑为主体的建筑群组成。占地273公顷。这是现今保存下来封建王朝祭祀建筑中最完整、最有特色、最精美、艺术水平最高的建筑群之一。天坛运用我国古代“天圆地方”之说等为创作旨意。将建筑平面筑成圆形象征于天,墙之方角象征于地。祈年殿是嘉靖十九年(1540)在原大祀殿处建大享殿,乾隆年间将三层檐蓝、黄、绿瓦改为蓝色,现在所见的祈年殿是清光绪十六年(1890)按原样重建。祈年殿建在“祈谷坛”中央,三重檐圆形殿,中央四根龙井柱象征四季,内外两排各12根金柱、檐柱分别代表12个月和12个时辰,合为24节。天坛外有两重围墙,北圆南方表示“天圆地方”。圜丘是露天圆坛,建于嘉靖九年(1530),每年冬至日在此癸天。其台阶、栏杆、铺地石等都以奇数为准,因奇为阳、双为阴,天为阳性,地为阴性,故象征天也。外围两道护墙,外方内圆应“天圆地方”之说。皇穹宇是安放“皇天上帝”牌位之所,圆形建筑,殿外以圆形围墙护之,声之呼出能延壁回响,故称之为“回音壁”。天坛建筑以砖砌高于地表的长359米的甬道相联接。整体感强,布局合理,寓意深刻,表现力也极为丰富,色调统一而淡雅,置于苍松翠柏环抱之中,建筑群高出树梢之外,意在与天相接,给人以庄重肃穆之感。现已僻为公园。

天坛

明清皇帝祭天的坛庙。位于北京城南永定门内大街的东侧,与先农坛夹着全城的中轴线东西对峙。建于永乐十八年(1420年),以后又经过改进和扩建,现在的规模是明嘉靖九年(1530年)形成的。今存建筑除祈年门和皇乾殿是明代遗物外,大部分建筑经18世纪初改建。其中主要建筑祈年殿是光绪十五年(1889年)被雷火焚毁后按原来型制于次年重建的。天坛的整体组群,由内外两重围墙环绕,总面积280公顷。围墙平面接近方形,但北面两角采用圆形,是附会中国古代“天圆地方”之说而设计的。天坛的主题是要体现天的崇高、神圣和皇权与天之间的密切关系。主要建筑祈年殿、圜丘、皇穹宇平面都为圆形,围墙亦为圆形,附会古代“天圆”的宇宙观。各主要建筑采用蓝琉璃瓦顶,象征“青天”。祈年殿与圜丘两大组建筑南北相对,中间铺设高4米的联陛桥(甬道),将它们联系起来。人们踏上联陛桥,苍松翠柏均踏于脚下。树顶连成一片,人如脚踩树梢,行走空中,而两大组建筑也象升入半空,给建筑蒙上了一层神秘色彩。

天坛

祭天之坛。古代祭天之坛亦称“泰坛”。《礼记·祭法》:“燔柴于泰坛,祭天也,瘗埋于泰折,祭地也。”郑玄注: “坛、折,封土为祭处也。” 明代永乐十八年(1420年)建天地坛,于京城东南部,皇帝合祭天地于此。嘉靖间开始天地分祭,在北郊分建地坛,此处改称天坛。天坛分南坛北坛两部分,南坛围墙为方形、北坛围墙为圆形,象征天圆地方。南坛的主要建筑有圜丘坛、皇穹宇,北坛的主要建筑是祈年殿。圜丘是皇帝冬至日祭天处,呈圆形,坛面铺以青石,外围上下错落三层圆形汉白玉护栏,再外有矮围墙两重,里墙圆形,外墙方形,四面各有汉白玉棂星门一座。皇穹宇在圜丘北,为存放“皇天上帝”神牌的处所。正殿为圆形单檐攒尖顶,上有鎏金宝顶。外有圆形围墙,可以传递声音,故称回音壁。北坛的祈年殿呈圆形,三层檐攒尖顶,最高处置鎏金宝顶。殿内中央有四根“龙井柱”代表四季,外围两排有柱各十二根,代表十二个月与十二时辰。祈年殿西南有斋宫,为皇帝祭天时斋戒住宿的地方。

天坛

明、清两代帝王祭天祈祷丰年的处所。始建于明代永乐十八年(1420)。初名天地坛,明代天子合祭天地于此。嘉靖年间议天地分祭,后在北郊建地坛,此处就称为天坛。天坛分南坛与北坛两部分,南坛围墙为方形,北坛围墙为圆形,象征天圆地方。南坛的主要建筑有圜丘坛、皇穹宇; 北坛的主要建筑是祈年殿。 圜丘是天子冬至日祭天坛。坛呈圆形,二层,坛面铺以青石,中心为圆形,外围皆为扇形,栏板和望柱都是以汉白玉雕成,雕凿精细。坛外有矮围墙两重; 内重圆形,外重方形。四面各有汉白玉棂星门一座。南坛的另一重要建筑是皇穹宇,是供放圜丘祭天所用的 “皇天上帝”神牌的处所。正殿为圆形,攒尖屋顶上覆砌蓝色琉璃瓦,单檐,上有鎏金宝顶。左右有配庑各五间。外有围墙,内壁异常光滑,可传递声音,故称“回音壁”。北坛的主要建筑是祈年殿,殿呈圆形,三层檐攒顶,上覆蓝色琉璃瓦,最高处置鎏金宝顶。殿中央四根“龙井柱”代表四季,外围两排有柱十二根,代表十二个月与十二个时辰。殿内四围不用墙壁,全部为隔扇门,殿顶有彩绘。殿高三十八米,直径三十米。殿内不用大梁长檩,而用二十八根巨大木柱与互相衔接的枋、棁、桷、 来支撑, 可谓巧夺天工。祈年殿西南有斋宫,是天子祭天时斋戒住宿的地方。斋宫有正殿五间,为砖石拱券结构,即所谓“无梁殿”。殿的前面有两个亭台; 后面有五间寝殿。外围有双重 “御沟”,御沟间有160余间回廓。天坛总面积约270万平方米。坛内古柏参天,气氛庄严肃穆,建筑造型异常优美,是我国现存的最大祭祀建筑群。今位于北京永定门内东侧。

天坛Tiantan

明清两代帝王祭天祈祷丰年的场所。在北京永定门内东侧,占地面积达270万平方米,是我国现存最大的一处坛庙建筑群。始建于明永乐十八年 (1420),初名天地坛, 合祭天地于此。嘉靖年间在北郊建地坛,才改为今名。天坛建筑分南坛与北坛两部分。南坛围墙为方形,北坛围墙为圆形,象征“天圆地方”。南坛的主要建筑有皇帝冬至日祭天的圜丘坛,储存“皇天上帝”牌位的皇穹宇,外有直径为65. 1米的正圆形围墙——回音壁; 北坛的主要建筑有皇帝祈祷五谷丰登的祈年殿,殿高38米,直径近33米,殿顶有一个巨大的镏金宝顶。整个大厅用28根巨形木柱和枋、棁、桷、闩等互相衔接而成。殿西南有皇帝祭天时斋戒住宿的斋宫。坛内古柏参天,气氛庄严肃穆,建筑精巧优美。解放后,经过大规模整修,绿化,已成为北京市大型公园之一。

天坛Tiantan

明清两代皇帝祭天祀谷之处。位于北京永定门内大街东侧。始建于明永乐十八年(1420年),名天地坛。明嘉靖年间改建,形成现在的规模,并改名为天坛。清乾隆、光绪时曾维修改建过。天坛的整体建筑分内外两重垣墙,依“天圆地方”观念,围墙平面接近正方形,总面积280公顷。在内围墙内,沿南北轴线分为两组建筑: 南部是祭天的圜丘及其附属建筑;北部以祈祷丰年的祈年殿为主体。内围墙西门内是皇帝祭祀前斋宿的斋宫; 外围墙西门内是饲养祭祀用的牲畜的牺牲所和舞乐人员居住的神乐署。其中圜丘和祈年殿之间有长约400米,宽30米,高4米的砖砌大甬道——丹陛桥相连。天坛的建筑在数的关系上严格遵守了古代天阳地阴,阳为奇数的说法,突出了祭天的主题,体现了实用性和象征性的统一。在色彩上,各主要建筑的屋顶及围墙顶部都用蓝色琉璃瓦,象征“青天”,与以3层汉白玉栏杆围成的圜丘形成鲜明对比,造成简洁庄严的环境气氛。在布局上,采取了突出主体的手法,表示出了天的崇高、神圣和帝王与王之间的密切关系,充分反映了建造者的空间组织才能。此外,皇穹宇围墙是中国现存的三大回音建筑之一,享誉中外。

天坛祈年殿

天坛

中国明清二代皇帝进行祭天和祈祷丰年仪式的建筑,位于北京市中轴线南端偏东处,总面积约273万m2,由南端的圜丘和北端的祈谷坛为中心组成。二坛间以长约360m,宽28m,高2.5m的砖石神道连结起来,以表示到圜丘祈天上到天庭所经的漫漫长路,成为天坛的主要轴线。轴线南端的圜丘为三层逐层缩小的圆台,每层的台阶和地面铺石均是9或9的倍数,坛外二重矮墙外方内圆,象征“天圆地方”,圜丘轴线以北的皇穹宇是存放圜丘祭祀用神牌的地方,单檐蓝琉璃筒瓦圆攒尖鎏金顶,与二侧配殿一起组成圜丘的附属建筑,以圆形围墙围合,因墙面光滑,有 “回音壁”的效果。轴线北端的祈谷坛是天坛现存最早的建筑物,建于1896年,中心主体建筑祈年殿耸立在三层圆形坛面上,为蓝琉璃筒瓦三重檐圆攒尖鎏金顶,直径32.72m,高38m,28根暗红色大楠木柱环转排列,柱间全部采用暗红色菱花格扇门窗和龙凤和玺彩画,祈年殿整体造型庄重匀称,屋顶的曲线优美和谐,色彩华贵明丽,是天坛中轴线上的构图重心,在遍植松柏,宁静肃穆的天坛内与蓝天相辉映,具有很强的艺术感染力。

天坛

天坛

全国重点文物保护单位。1998年被联合国教科文组织世界遗产委员会认定为世界文化遗产,列入《世界遗产名录》。位于永定门内大街路东。明清两代皇帝祭天祈谷处。创建于明永乐十八年(1420),初名天地坛,合祀“皇天后土”。嘉靖九年(1530)立四郊分祀之制,即于京城南、北、东、西建坛,分祀天、地、日、月。嘉靖十三年(1534)始称此处为天坛。占地273公顷,东西长约1700米,南北宽约1600米,是我国现存最大的古代祭祀性建筑。分内坛和外坛,有两重坛墙围隔,主要建筑集中于内坛,四周古柏森森,烘托出祭天的神秘肃穆气氛。内坛平面北圆南方,象征“天圆地方”,环绕坛周半圆半方的围墙俗称天地墙。主要建筑排列于南北中轴线上,依次为圜丘坛、皇穹宇、祈年殿、皇乾殿等,各有门墙相隔,由一条长360米、宽30米海墁大道连成整体,大道高2.5米,称为丹陛桥。北部的祈年殿为祈谷处,每年正月上辛日在此举行祀谷礼,祈祷五谷丰登;南部的圜丘坛为祭天处,四月吉日和冬至日分别在此举行祈求膏雨的雩礼和禀告丰收的告祀礼。祈年殿是天坛的主体建筑,始建于明永乐四年(1406),至十八年建成。嘉靖年间改建。现存建筑为清光绪十五年(1889)遭雷火后重建。殿高38米,直径32.72米,为三重檐亭式圆殿,宝顶鎏金,碧蓝琉璃瓦,大殿结构独特,不用大梁和长檩,檐顶以柱和枋桷支承。殿顶九龙藻井,极为精美,4根龙井柱高19.2米,代表四季,外围金柱、檐柱各12根,分别代表12月和12时辰。大殿台基为高6米的三层汉白玉圆台,以石栏环围,总面积5900平方米。远望建筑宝顶,高耸云际,气势巍峨。圜丘坛为祭天主要场所,又称祭天坛。坛面中心有一圆形石板,称太极石,为听回音处。圜丘北之皇穹宇,为供奉皇天上帝牌位处,始建于明嘉靖九年(1530),原为重檐绿瓦,清乾隆十七年(1752)重修改为单檐圆亭式殿堂,高19.02米,直径15.6米,鎏金宝顶,碧蓝琉璃瓦,由八根金柱和七根檐柱承托,殿内七踩斗栱支成三层天花藻井,层层收进,构造精巧,为古建筑中所罕见。殿外有高3.72米、周长193米的圆形围墙,俗称“回音壁”,为著名奇观。中轴线西侧的西天门内,有原为皇帝祭天前沐浴斋戒处,外围两重“御沟”,四周回廊163间,正殿月台上有手持斋戒牌的铜人,相传仿唐代名相魏徵形象铸造。东北隅有七十二廊和钟楼,内悬永乐年制太和钟。此外尚有神库、神厨、神乐署、宰牲亭等附属建筑,以及九龙柏、七星石等古迹。天坛先后遭英法联军和八国联军破坏,后重修,现辟为公园。天坛建筑布局严谨,结构奇特,装饰瑰丽,为我国建筑史上的杰作,也是世界建筑艺术的珍贵遗产。

天坛

明、清两代帝王用以祭天和祈祷丰年的地方。位于北京城东南。始建于明永乐十八年(1420年)。总面积273公顷。主要建筑祈年殿、皇穹宇、園丘建造在南北纵轴线上,其间以宽30米的砖砌大道相联。大道两旁遍植柏树,造成森严肃穆的气氛。因中国古代有“天圆地方”之说,故主要建筑平面均为圆形以象征天。祈年殿为三重檐的圆形大殿,中央四柱代表四季,外围两排柱子各12根,分别代表每年12个月和每日12时辰。殿高38米,直径30米,三层汉白玉台基,蓝色琉璃瓦顶是木构建筑的珍贵遗产。  丘为三层汉白玉石坛,其北为皇穹宇,著名的“回音壁”就在此。它是中国现存精美的古建筑群之一。现辟为“天坛公园”,是全国重点文物保护单位之一。参见“艺术”中的“天坛”。

丘为三层汉白玉石坛,其北为皇穹宇,著名的“回音壁”就在此。它是中国现存精美的古建筑群之一。现辟为“天坛公园”,是全国重点文物保护单位之一。参见“艺术”中的“天坛”。

天坛

封建帝王用以祭天和祷丰年的地方。始建于明永乐十八年(1420年)。总面积为273公顷。建立在南北轴线上的祈年殿、皇穹宇、圜丘为其主要建筑。祈年殿为三重檐的圆形大殿,圜丘为三层汉白玉石坛,著名的“回音壁”就在皇穹宇。连接其间的大道宽30米,高于地面4米,两旁植有柏树,造成一种森严肃穆的气氛。是中国现存精美的古建筑群之一。位于北京市区。参见“工程技术”中的“天坛”。

天坛

位于北京市区东南隅,是我国现存的最大一座庙坛,始建于1420年,是明、清两代皇帝祭天祈谷的地方。天坛占地约4000亩,主要建筑有祈年殿、皇穹宇、圜丘坛。祈年殿是一座三重檐圆殿,高38米,直径32.72米,大殿结构独特,不用大梁和长檩,檐顶重量全部由28根大木柱和36根枋桷支承。中部四根龙井柱,代表一年四季,中层12根金柱象征12个月,外层檐柱12根表示12个时辰,内外柱24根又象征24节气等,堪称世界建筑史上的奇迹。另外,天坛还有三音石、回音壁等,吸引了众多的游人。

天坛

在北京崇文区正阳门外、永定门内路东。是明、清两代帝王祭天祈谷之处。明永乐十八年 (公元1420年) 创建,名天地坛,合祭皇天厚土。嘉靖九年(公元1530年) 因立四郊分祭之制, 在大祀殿南建圜丘祭天。嘉靖十三年圜丘改称天坛。此后,经多次修缮扩建。天坛建垣墙两重,构成内外坛,坛墙北圆南方,象征天圆地方。外坛东西长1,700米,南北宽1,600米,占地272万平方米。天坛是圜丘、祈谷两坛的总称。主要建筑在内坛的南北中轴线上。圜丘坛在南,祭天,有圜丘、皇穹宇及其配庑、神库、神厨、宰牲亭等; 祈谷坛在北,祈谷,有祈年殿、皇乾殿、祈年门等。两坛中间有墙间隔。同时,两坛间由一座长360米、宽约30米南低北高的丹阶桥相连。外坛原制只西墙有门两座,北为祈谷坛门,南是圜丘坛门。内坛墙有门六座: 祈谷坛有东、西、北天门三座 (又称砖门),圜丘坛有泰元、昭亨、广利门三座。两坛之间墙上有门两座: 东有成贞门,西有琉璃门。内坛西墙内有斋宫,外坛西墙内有神乐署、牺牲所 (已无存) 等。天坛是中国现存的最大古代祭祀性建筑群,也是世界建筑艺术的瑰宝。1860年英法联军和1900年八国联军入侵,天坛遭到严重破坏。1949年中华人民共和国建国后,进行了多次修缮和绿化,使古老的天坛更加壮丽。现为天坛公园,四面各设一门。

天坛tian tan

Temple of Heaven

天坛

Temple of Heaven(in Beijing)

天坛

位于北京永定门内东侧。是封建帝王祭天、祈谷、求雨的所在。创建于明永乐十八年(1420),明、清时皆有修缮。主建筑圜丘坛用以祭天;祈年殿用于祈谷、求雨;斋宫则是封建帝王祭祀时斋戒的所在。天坛墙周11里余,占地六千余亩。坛墙形式上圆下方,象征“天圆地方”。主建筑及皇穹宇都是圆形,象征“天圆”。建筑物的栏杆、柱子均象征一年四季、十二个月、二十四节气和阳性数字三、九等数及其倍数,充分反映了封建迷信意识。祈年殿建筑宏伟。全国重点文物保护位单。

- 动植物检疫范围是什么意思

- 动植物检疫证书是什么意思

- 动植物残体是什么意思

- 动植物王国是什么意思

- 动植物生长所需的物质是什么意思

- 动植物病虫害防治法是什么意思

- 动植物的雌性细胞是什么意思

- 动植物繁殖后代是什么意思

- 动植物观赏旅游是什么意思

- 动植物货物是什么意思

- 动植随四气,飞沉含五情。是什么意思

- 动欲区是什么意思

- 动止是什么意思

- 动止安豫是什么意思

- 动止语默是什么意思

- 动步太极拳是什么意思

- 动武是什么意思

- 动武或操练武艺是什么意思

- 动武把操是什么意思

- 动武把操儿是什么意思

- 动武,用兵是什么意思

- 动气是什么意思

- 动油镬是什么意思

- 动治法是什么意思

- 动法是什么意思

- 动法动法是什么意思

- 动泥工的是什么意思

- 动流是什么意思

- 动浅是什么意思

- 动液传动是什么意思

- 动滑轮是什么意思

- 动漫是什么意思

- 动漫产业是什么意思

- 动漫节是什么意思

- 动澹是什么意思

- 动火是什么意思

- 动点描写法是什么意思

- 动点画空:透视美是什么意思

- 动烟火是什么意思

- 动热是什么意思

- 动物是什么意思

- 动物·植物是什么意思

- 动物与人的目的性行为是什么意思

- 动物与非生物环境是什么意思

- 动物中弱者被强者吞食是什么意思

- 动物中的雷达兵是什么意思

- 动物也在城市化是什么意思

- 动物交尾繁殖是什么意思

- 动物交往是什么意思

- 动物产卵是什么意思

- 动物人参是什么意思

- 动物以角相斗是什么意思

- 动物传染源是什么意思

- 动物传染病诊断与防治是什么意思

- 动物传说是什么意思

- 动物作家是什么意思

- 动物保定法是什么意思

- 动物保护协会是什么意思

- 动物催眠是什么意思

- 动物催眠法是什么意思