大盂鼎

西周初期青铜器。清道光年间出土于陕西眉县礼村,一说出土于岐山。圆腹,三足,腹和足部饰有兽面纹。高约100厘米,重153.5公斤。腹内壁铸铭文二百九十一字,记载周康王二十三年贵族盂受策命时,周王昭告周立国经验和殷丧国教训。命令盂效忠,赐给盂一千七百多名奴隶和许多物品。是研究西周奴隶社会历史和造型艺术的重要史料。现藏北京中国历史博物馆。

大盂鼎

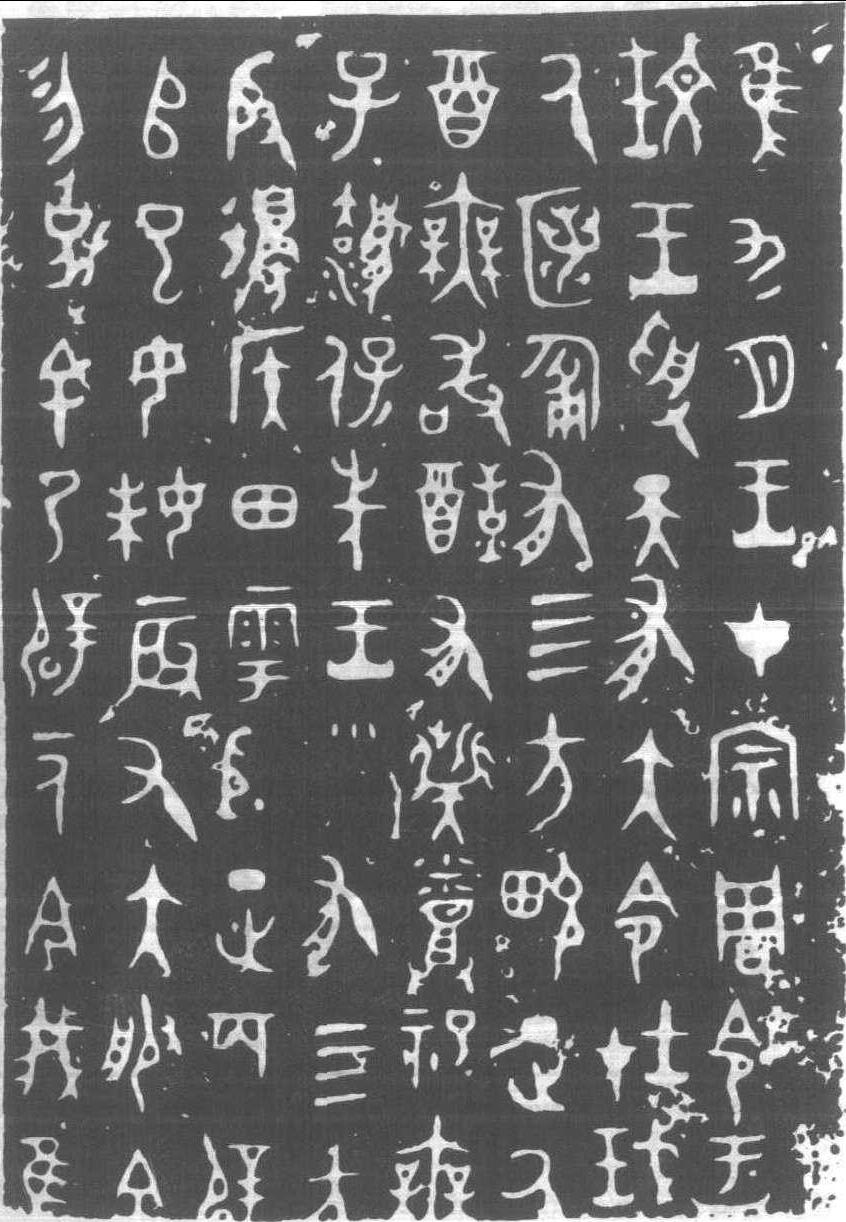

大盂鼎铭文,点画圆浑,骨力内含,下垂的笔画下端用笔较重,略为粗壮,然后提笔收起,形似倒韭,非常美妙; 体势谨严而不乏变化,有诡谲庄丽之感,加上布局精整、规则,字里行间体现了威严的气势和瑰伟的色彩。铭文书法与青铜器形制,浑然一体,相得益彰,使人想见当时那种祭天地敬鬼神的情景,神秘、庄严、虔诚、隆重,具有很高的审美价值。故大盂鼎铭文书法,实为西周前期金文书法的典范。

大盂鼎铭文不仅记录了周康王下达的一道命令的内容,而且“书史之性质变为文饰”(郭沫若语),与花纹同其效用,同时正如宗白华在《中国书法里的美学思想》所说: 主要“通过结构的疏密、点画的轻重、行笔的缓急……就象音乐艺术从自然界的群声里抽出纯洁的‘乐音’来,发展这乐音间相互结合的规律。用强弱、高低、节奏、旋律等有规则的变化来表现自然界 社会界的形象和自心的情感。”因此 大盂鼎铭文的书法美,不是一般的图案花纹的形式美、装饰美,而是见情感有生命的“有意味的形式”,积淀着汉民族深沉而独特的审美意识。

大盂鼎

西周初期青铜器。清道光年间出土于陕西岐山礼村。铭文291字,记载周康王二十三年贵族盂受策命时,周王昭告周立国的经验和殷丧国的教训。并赏赐盂以 “邦司四伯,人鬲自驭至于庶人六百又五十又九夫”、“夷司王臣十又三伯,人鬲千又五十夫。”“人鬲”、“驭”、“庶人”都是奴隶,“邦国”、“夷司王臣”则是管家奴隶。现藏中国历史博物馆。

191 大盂鼎

西周初期。清道光(1821—1850)间陕西岐山礼村出土。高101.9厘米,重153.5厘米。圆腹、双耳、三足。腹与足均饰兽面纹。腹内壁铸铭文291字,记载康王二十三年贵族盂受策命时,周王昭告周立国的经验和殷丧国的教训,命令盂效忠,赐给盂1700多奴隶和许多物品。铭文是研究西周奴隶社会历史的重要史料。藏中国历史博物馆。

060 大盂鼎

又称盂鼎。西周康王时期重器。清道光初年出土于陕西岐山县礼村。高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5公斤。圆腹三足,腹下略鼓,立耳,腹与足部饰兽面纹。腹内壁铸铭文19行,共291字。内容为康王二十三年(前990)贵族盂受策命时,康王对盂的训诫,有对文、武二王的颂赞,对商殷亡国原因的分析,对盂的期望及赏赐等。是研究周代社会的重要史料。

004 大盂鼎

西周康王赐给贵族“盂”的鼎。在陕西郿县出土。造型优美,庄重。鼎圆形,带双耳,三柱足,装饰有饕餮纹。内壁铸铭文291字。反映了西周青铜冶炼技术的高超水平。

大盂鼎

即“盂鼎”。

大盂鼎

大盂鼎是西周康王时代青铜器。清道光 (1821—1850) 间陕西岐山礼村出土。圆腹,三足,腹和足部都饰兽面纹。高101.9厘米,重153.5千克。腹内壁铸铭文291字,记载周康王二十三年贵族盂受策命时,周王昭告周立国的经验和殷丧国的教训,命令盂效忠,赐给盂一千多名奴隶,以及许多物品。在所赐给的奴隶中,包括周人原有的和掳自殷人的夷族奴隶两部分,其中有农业生产奴隶和养马赶车的奴隶,也有管家的奴隶。铭文是研究西周奴隶社会历史的重要史料。现藏中国历史博物馆。

大盂鼎

大盂鼎是西周康王时代青铜器。清道光 (1821—1850)间陕西岐山礼村出土。圆腹,三足,腹和足部都饰兽面纹。高101.9厘米,重153.5千克。腹内壁铸铭文291字,记载周康王二十三年贵族盂受策命时,周王诏告周立国的经验和殷丧国的教训,命令盂效忠,赐给盂一千多名奴隶,以及许多物品。在所赐给的奴隶中,包括周人原有的和掳自殷人的夷族奴隶两部分,其中有农业生产奴隶和养马赶车的奴隶,也有管家的奴隶。铭文是研究西周奴隶社会历史的重要史料。现藏中国历史博物馆。

大盂鼎

也称盂鼎,西周早期青铜器。清道光年间出土于陕西郿县,现藏中国历史博物馆。器形为圆腹、三足,高一百零二厘米,重一百五十三点五公斤。腹内部铸铭文十九行,共二百九十一字。内容为贵族盂在周康王二十三年受册命时,康王向盂讲述周立国的经验并强调指出商人纵酒是导致商朝灭亡的重要原因。同时命令盂必须遵循“德”这个纲纪,奔走王事,敬畏上天,以不辜负王的信任。康王还赐给盂许多车、马和“邦司四伯、人鬲自驭至于庶人六百又五十又九夫,锡夷司王臣十又三伯,人鬲千又五十夫。”人鬲是战争中俘虏的奴隶,邦司、夷司王臣是管家奴隶,一次即赏赐一千七百零九名奴隶,足见当时社会正处于奴隶制度兴盛发达的时期。

大盂鼎

西周時代青銅器。郭沫若考為康王(釗)時所製,世人多從其說。清·道光間 (1821—1850)與 〈小盂鼎〉 同出土于陝西省岐山禮村溝岸中。鼎身頗大,圓腹,三足,腹與足部俱飾獸面紋。鼎高一百零一點九厘米,口徑九十余厘米,體重一百五十三點五公斤。腹内壁鑄銘文二百九十一字,記載周康王二十三年貴族孟受策命時,周王昭告立國之經驗暨殷喪國之教訓,命孟效忠,賜給孟奴隸一千七百多名以及物品累累,此銘文亦為考究西周奴隸社會歷史重要之資。前曰:“丕顯文王受天大命,武王嗣文辟邦作事。”末載: “惟王廿又三祀。”此鼎恐與 〈小盂鼎〉 同時制作,上有 “用牲禘文王、武王、成王”文字,據證斯時成王已崩。書法體姿整嚴,筆勢雄偉,氣宇曠達,多存殷商遺法。戰時,鼎曾埋藏避兵燹,後藏上海博物館。今存中國歷史博物館。

大盂鼎銘 (局部)

- 古磬清霜下 寒山晓月中是什么意思

- 古礼是什么意思

- 古礼乐述是什么意思

- 古礼释是什么意思

- 古礼,父母进食,人子侍侧,问膳食如何是什么意思

- 古祝英台是什么意思

- 古祠是什么意思

- 古祠异木 黑汗留香是什么意思

- 古祠近月蟾桂寒,椒花坠红湿云间是什么意思

- 古祭祀、宴享时用以盛黍稷稻粱的容器是什么意思

- 古禁是什么意思

- 古禄格是什么意思

- 古禊潭馆是什么意思

- 古离别是什么意思

- 古离古怪是什么意思

- 古秀是什么意思

- 古秋堂是什么意思

- 古称丈夫家中的平辈妇女是什么意思

- 古称三十里是什么意思

- 古称三百亩是什么意思

- 古称两军交锋一次是什么意思

- 古称五十亩是什么意思

- 古称仕宦之家,如再实之木是什么意思

- 古称八种乐器为八音是什么意思

- 古称八节是什么意思

- 古称分封及臣服之国是什么意思

- 古称县官行使政令的处所是什么意思

- 古称君门远于万里,谓情隔也。岂惟君门?父子殊心,一堂远于万里;兄弟离情,一门远于万里;夫妻反目,一榻远于万里。苟情联志通,则万里之外犹同堂共门而比肩一榻也。以此推之,同时不相知而神交于百世之上下亦然。是知离合在心期,不专在躬逢。躬逢而心期,则天下至遇也。君臣之尧、是什么意思

- 古称国之宝,谷米与贤才是什么意思

- 古称天子是什么意思

- 古称天时或物类的反常现象是什么意思

- 古称掌管刮风下雨之神是什么意思

- 古称男女下身皆可穿的衣裙是什么意思

- 古称豪爽好结交,轻生重义,勇于排难解纷的人是什么意思

- 古称郡中为众人所仰望的贵显家族是什么意思

- 古稀是什么意思

- 古稀之年是什么意思

- 古稀人瑞是什么意思

- 古稀再度是什么意思

- 古稀双庆是什么意思

- 古稀寿是什么意思

- 古稀慈寿是什么意思

- 古稀男子是什么意思

- 古稀高龄是什么意思

- 古穆是什么意思

- 古穰杂录是什么意思

- 古穰集是什么意思

- 古窑瓷厂是什么意思

- 古立克是什么意思

- 古立高是什么意思

- 古竹田是什么意思

- 古竹老梢惹碧云,茂陵归卧叹清贫。是什么意思

- 古竹长青是什么意思

- 古笙的一种是什么意思

- 古笛是什么意思

- 古笠是什么意思

- 古符传贾录是什么意思

- 古笪国是什么意思

- 古笪罗是什么意思

- 古筝是什么意思