坏死huài sǐ

活体内局部组织、细胞的死亡。1922年袁飞《胃肠病普通疗法》第一编:“肠壁黏膜如患伤寒、赤痢、霍乱、结核等传染病时,往往起黏膜缺损、淋巴滤胞增生而起坏死。”1931年《医学名词汇编》:“Necrosis,[决定名]坏死。”

死亡

死(死去;死生;死没;死丧;死灭) 亡(亡死;亡没;亡殁;亡化;亡泯;消亡;除亡) 殁(泯殁;沦殁) 殕 绝(绝命;绝世)歾 毙(溘毙) 殗 抑 灭(灭没;灭凘;抑灭;神灭形消) 逝(逝去;逝死;逝没;逝殂;迁逝)竭 败 昏 坏 化(尘化;物化;迁化;羽化;剑化;灵化;化为异物;骨化形销) 了结 了劣 了竟 淹忽 陨命 捐命 沦没 降魄 非祸 倾没 养不大 停止呼吸 心跳停止 生命终结 生命终止 丧失生命 身亡命殒

某种事物死于萌芽状态:殰 胎死腹中

机体的局部组织或细胞死亡:坏死(组织~)

死和生:死生(~由命) 短长 枯菀

死亡和创伤:死伤

生活中的生育、养老、医疗、殡葬:生老病死

毙,死:僵

死亡,衰亡:雕谢

凋残,死亡:雕残

凋落,死亡:销沉

丧命,死亡:断根绝命

死亡,终结:呜呼哀哉 呜乎哀哉 于乎哀哉

假装死:装死 佯死 诈死

某些昆虫的假死:拟死

某些动物遇到敌人时,为了保护自己,装成死的样子:假死

(丧失生命:死亡)

另见:生命 生病 消失 尸体 死人 丧事 棺材 ︱活着

坏死

由于某些致病因子引起的组织或细胞新陈代谢停止导致生活机体局部组织或细胞的死亡。坏死组织细胞的原有功能完全丧失,结构也相继发生一系列形态学变化。如细胞核染色质浓缩、核碎裂、核溶解,细胞质由变性进而嗜酸性红染,结构模糊,最后细胞膜破裂,形态完全消失,根据坏死的原因、性质和形态学所见的不同,可分为凝固性坏死(如贫血性梗死,石炭酸、升汞引起的坏死);干酪样坏死(如结核杆菌引起的坏死);液化性坏死(如化脓性炎症的坏死,脑梗死)和坏疽。坏疽是组织坏死后伴有不同程度腐败的一种特殊类型,有干性坏疽(如肢体缺血引起的坏死);湿性坏疽(如肺、肠、子宫坏死伴有大量腐败菌生长);气性坏疽(坏死组织伴有厌氧腐败菌感染)。坏死组织本身不能复原,可被溶解吸收,或分离排出,局部留下组织缺损形成溃疡或空洞。如坏死组织较大,或不易吸收、排出,可在其周围有结缔组织包裹.或机化、钙化。

坏死necrosis

❶兽医学名词。活体内局部组织细胞的死亡,功能消失的一种病理过程。缺氧、各种致病微生物及其毒素、免疫损伤、理化因子、机械力以及营养物质(如维生素E、硒)缺乏均可引起细胞和组织坏死。细胞坏死的组织学特点是细胞核浓缩、碎裂和溶解;胞浆均质状或崩解成细颗粒。组织坏死后,蛋白质凝固,变成白色无光泽的凝块,称为凝固性坏死;结核杆菌引起的坏死,坏死组织中因含有细菌的脂质而变成黄白色松脆的豆腐渣样物质,称为干酪样坏死;肌肉组织坏死后变成灰白色干燥的石蜡样物质,称为蜡样坏死;组织坏死后因受蛋白酶的作用而变成液状,称为液化性坏死。

❷有病植株的部分细胞或组织受病菌危害而死亡的症状类型。坏死的范围较小时,外观表现为枯斑、斑点、环斑或条斑等,坏死部分有明显的边缘;大面积、大片细胞或组织的坏死称叶枯、梢枯、疮痂和溃疡等。叶部的枯斑有时可以脱落而形成穿孔;叶尖或叶缘枯焦的称为叶烧(灼);根茎部皮层组织坏死后引起地上部的萎蔫或立枯;树木枝杆上表皮大片坏死,病部微凹陷,病部外围细胞增生或木栓化即成为溃疡。

坏死necrosis

机体局部组织、细胞死亡叫坏死。表现为其功能完全丧失,是局部组织、细胞新陈代谢停止后出现的最严重的变化。造成坏死的原因很多,如物理因素、化学因素、生物因素、局部缺血、某些必需物质缺乏等。坏死的组织或细胞其形态、结构均可发生改变,表现有凝固性坏死、液化性坏死、坏疽等。坏死的组织或细胞最终可被溶解而吸收,亦可被分离排出或被机化、钙化与包裹等。

坏死

机体的局部组织、细胞的死亡。坏死的组织或细胞代谢终止,功能丧失任何致病因素只要达到一定的强度或持续相当的时间,便能使组织和细胞的代谢完全停止,都会引起坏死。如局部缺血,受物理因素、化学因素或生物因素的伤害,某些必需物质缺乏等。

坏死

指植物细胞和组织的死亡。因受害部位不同而表现各种症状。在叶片上常表现为叶斑和叶枯等。参见“医药卫生”中的“坏死”。

坏死necrosis

是机体局部组织或细胞群的死亡,是不可逆的细胞变性的最后结局。形态上细胞坏死的标志为核浓缩、核碎裂、核消失及胞浆红染等。

坏死

机体局部组织或细胞的死亡称为坏死。坏死的范围大小不一,最小者仅累及单个细胞,大者可累及肢体的一部分或器官的大部分。大多数坏死都是在致病因子作用下,组织先发生变性,逐渐加剧而陷于死亡的。少数是由于强烈的致病因子作用而引起的立即死亡。所谓渐进性坏死,通常是指机体内某些细胞的生理性死亡而言,主要发生于淋巴造血组织和被覆上皮,例如皮肤、胃肠道和上呼吸道上皮不断衰老脱落,血液细胞也不断地死亡和更新;但各种血液细胞的存活时间有很大差异,嗜酸性粒细胞存活期只有8~12天,T淋巴细胞的存活期则可长达数月以至数年。

坏死常由各种作用较强的损害因素引起,如缺血、机械性创伤、烧伤、放射能等物理学因素和化学性毒物以及生物性因素等。动脉粥样硬化症的斑块、血栓或栓子堵塞动脉管腔,使其所属局部组织由于缺氧所造成的坏死(梗死)较常见。例如,心肌梗死、脑梗死等。各种化学性毒物对组织的损害常有一定的作用部位,例如升汞中毒时肾近端曲管上皮细胞发生变性坏死,急性磷中毒时肝细胞坏死常位于肝小叶外围带,而四氯化碳、氯仿和砷等所引起的肝细胞坏死则常位于肝小叶中央带。某些细菌、病毒和寄生虫及其虫卵所引起的组织坏死,除其毒素作用外,往往和免疫反应有密切的联系。例如,结核菌素反应时的血管损害和组织坏死,是以细胞免疫为基础的Ⅳ型变态反应所引起。急性血吸虫病时急性虫卵结节的组织坏死,除毛蚴头腺分泌物的毒性作用外,亦与局部抗原抗体反应有关。

坏死的发生机制归根结底是细胞死亡的发生机制 (参见“细胞死亡”)。坏死有多种类型。通常所见者为凝固性坏死,坏死组织失去正常活组织的光泽,呈灰白带黄色,干燥而脆; 坏死组织如含有多量脂质则可成为干酪样。坏死组织如发生液化,则称为液化性坏死。光学显微镜下,细胞死亡的特征变化为核固缩、核碎裂和核溶解,其次为胞质崩溃成为颗粒样碎屑。间质结缔组织纤维失去纤维结构陷于崩解。

凝固性坏死 多因组织完全缺氧而引起。如肾动脉和脾动脉一旦管腔阻塞(如血栓或栓塞),血流中断,侧支循环又不能及时建立,该动脉供血区域即因缺氧而发生贫血性梗死。这种缺血性坏死属典型的凝固性坏死。烧伤、冻伤引起的坏死亦属于凝固性坏死。

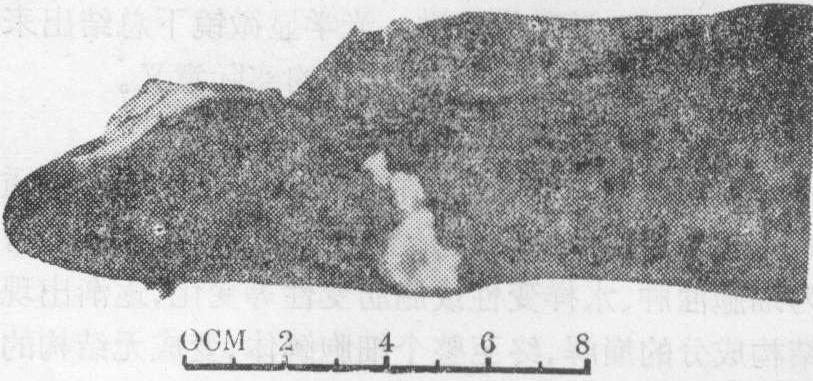

图1 凝固性坏死

晚期吸血虫病巨脾内的贫血性坏死

液化性坏死 脑除结核瘤和树胶肿外,坏死多为液化性坏死,其详细机制虽尚不很清楚,但多认为与脑组织内含有较多的脂质(脑磷脂及其他) 和水分而不易凝固有关。组织化脓和阿米巴脓肿也属于液化性坏死。

干酪样坏死 凝固性坏死的一种特殊类型,坏死组织颜色浅黄,质较软、脆,似干酪,故名。镜下,坏死区域的组织变成没有结构的均匀性嗜酸性细颗粒样物质,见不到死亡细胞的轮廓,但有时可见原来的弹力纤维残留。干酪样坏死多发生在结核病和第三期梅毒。一般认为结核性干酪样坏死的发生与结核菌体所含高分子量脂质对组织的强毒性作用,细胞内水解酶被抑制,局部毛细血管少以及变态反应等机理有关。结核性干酪样坏死物中常含有一定数量的结核杆菌,在坏死尚不完全的区域,菌量往往较多,在完全坏死的区域,由于缺氧,菌数反而较少。干酪样坏死物质往往发生软化、液化,变为半流体,沿器官内管道流动蔓延,成为结核病在器官内蔓延扩散的主要原因。肺的干酪样病灶最易发生软化,而肝、脾、脑的病灶则否。因肺与外界相通,肺干酪样病灶容易合并继发性感染,引起大量中性粒细胞浸润,白细胞死亡后放出的大量蛋白溶解酶,似乎是肺干酪样病灶软化、液化的主要原因。干酪样坏死病灶可由其周围的结核性肉芽组织逐渐纤维化将其包裹,但干酪样物质一般不易被吸收,日久多发生钙化。

在第三期梅毒中,发生于皮肤、肝、骨、睾丸等的树胶肿,其坏死也属于干酪样坏死,被梅毒性肉芽组织所围绕。它较结核性干酪样坏死易被吸收而变为瘢痕组织。脂肪坏死 通常发生于急性间质性胰腺炎、临终性胰腺炎,尤其是急性出血性胰腺炎时的胰腺周围、大网膜、肠系膜等处的脂肪组织,表现为散在的混浊、灰白略带黄色的斑点状或小结节状的坏死灶。它的发生,是因坏死胰腺组织释出的胰液中的胰脂酶将中性脂肪分解为甘油及脂肪酸,甘油被吸收,脂肪酸与组织液中的钙离子结合成不溶性钙皂(钙盐)沉着于坏死组织中所致。胰脂酶亦可进入血液,随血液运到远隔部位的脂肪组织,也可偶而引起这些部位的脂肪坏死,例如皮下或骨髓脂肪组织坏死灶。通常称这种脂肪坏死为酶溶性脂肪坏死。在胰脂酶引起脂肪坏死的过程中,须先由胰液中的脱脂酸卵磷脂和脱脂酸脑磷脂溶解脂肪细胞的细胞膜以后,胰脂酶才能发挥作用。因为有人向脂肪组织内直接注入胰脂酶并不能引起脂肪坏死。

脂肪坏死也可由外伤引起,称为外伤性脂肪坏死,通常发生于乳腺的皮下脂肪组织。其发生原因,一向认为主要是机械性损伤。乳腺悬垂胸前,遭受外伤机会较多,因而脂肪坏死的发生率较高。但是,约半数乳腺脂肪坏死病例并无外伤史,而且这种坏死也可发生于保护良好的其他部位,因此外伤是否为其唯一的发生原因尚须研究。外伤性脂肪坏死灶的大小多为2~3cm,早期为疼痛性皮下结节,有时可有出血,逐渐变硬,疼痛减轻,终于转化为皮下的瘢痕病灶。镜下,脂肪坏死在早期时,坏死灶内的坏死脂肪细胞的阴影尚隐约可见,液化坏死的脂肪细胞周围,出现急性炎性细胞浸润,其中夹杂着多量含有脂肪小滴的泡沫状巨噬细胞,偶见异物多核巨细胞。如有钙皂沉着,则呈嗜碱性颗粒状。后期,可形成纤维性瘢痕。在乳腺,肉眼观察时慎勿误诊为乳腺癌。

纤维素样坏死 坏死组织的染色性状与纤维素有些相似,如苦味酸和酸性品红染色时,被苦味酸染成黄色,Klinge因而将其命名为纤维素样坏死。这种坏死的发生机制较为复杂,有的纤维素样坏死的发生与过敏反应有关,较常见于过敏反应病变的胶原组织和小动脉壁,但也可见于其他的病变。

肾乳头坏死 又称坏死性肾乳头炎。发生原因主要是乳头缺血。正常情况下,肾乳头的血液供应较肾的其他区域本来就少,如锥体上部有脓肿形成并压迫乳头以及合并肾小动脉硬化和糖尿病性肾小球硬化时,肾乳头可因完全缺血而陷于凝固性坏死。临床上可出现血尿、肾区绞痛,甚至昏迷等症状。肾乳头坏死常并发于急性肾盂肾炎的糖尿病患者,1/4的肾乳头坏死病例由此原因发生,也可见于患有肾盂肾炎并有尿道阻塞的前列腺肥大患者。大多累及双侧肾,偶尔也可为单侧。受累肾锥体数目常为多个,有的甚至全部受累。仅个别肾乳头受累者颇罕见。肉眼观,切面可见肾锥体尖部呈灰白而略带黄色,类似贫血性梗死。坏死组织与未坏死组织之间有明显的充血带,在早期,肾锥体上部屡见多数小脓肿并常互相融合。镜下,肾乳头坏死组织呈典型的凝固性坏死,坏死区内往往可见细菌集落,但并不伴随白细胞反应。这显然是由于肾乳头坏死组织内缺乏血液供应的缘故。坏死周边部有炎细胞浸润,往往可见多量浆细胞。

图2 肾乳头坏死

多数肾锥体下部坏死,呈灰白色

无菌性坏死 通常指无菌性骨软骨坏死而言。有特发性无菌性坏死和继发性无菌性坏死两种。特发性无菌性坏死主要发生于正在成长中的儿童和青少年的骨端,可发生于股骨头、胫骨粗隆、跗骨的舟骨及髌骨、第二跖骨头、椎骨体及肱骨小头等处。尽管发生部位很不相同,但均为缺血性坏死。原因不明,有各种学说,如低度感染、血管栓塞、内分泌紊乱等。临床资料提示外伤往往是诱发因素,也可能就是局部缺血的主要原因。因为发育中的正常骨端内软骨占很大比例,血液供应较少,一旦外伤损伤血管,加剧缺血,便可引起缺血性坏死。在病变早期,骨小梁的骨细胞变性消失,但小梁结构保存,附近软组织可出现轻度炎性反应。坏死区附近的关节软骨仍可从滑液得到营养,故往往可不发生坏死。坏死骨如发生崩溃塌陷可引起骨变形。到晚期,病变缺损可由成骨性肉芽组织填充。

继发性无菌性坏死主要由骨折或脱位、烧伤、冻伤、骨移植、放射性损害等引起。减压病时发生的多发性骨梗死是因人在大气中减压过速,由血液中游离出来的氮气栓子阻塞骨动脉分支的结果。继发性无菌性骨坏死的病变和特发性的基本相同。

放射性坏死 高能辐射作用于机体,极易引起机体内某些成分的电离,促使细胞发生多种损害,如核分裂停止、染色体畸变、基因突变,形成不能分裂的细胞或巨细胞,出现病理性核分裂等。在较大剂量射线作用下,可直接引起细胞的变性和坏死,镜下常见坏死的细胞出现核固缩、核碎裂、核内空泡、核溶解等改变。血管壁也极易受损,致使坏死加剧,不易愈合。例如放射治疗所引起的急性皮肤放射性损伤常分为4度,其4度皮肤损伤(即坏死性皮炎)就是放射性坏死的一个典型例证。坏死性皮炎所致的溃疡,炎性反应常不明显,肉芽形成过少,故难以愈复。

黄疸性坏死 发生于阻塞性黄疸时的肝细胞坏死。在肝内淤胆特别明显时,肝小叶外围带常出现胆栓、肝细胞羽毛样变性,甚至胆汁梗死等变化。所谓“羽毛样变性”乃肝细胞因胆汁滞积损害,极度肿胀,胞质呈疏松网状,并有胆色素颗粒沉着于网上。核浓缩,居中或偏位。这种变性多为不可复性,如群集成团发生就形成网状的有胆汁滞积和胆色素沉着的坏死灶,即所谓的胆汁性梗死。溶解坏死 实质细胞在水样变性基础上发生坏死溶解而间质保存,称为溶解坏死。常发生于病毒性肝炎时的肝细胞,称为肝细胞溶解坏死。一般说来,肝细胞先因水样变性而明显肿胀,胞质透亮有如气球(气球样细胞),极度肿胀者多为不可复性,发展成溶解坏死。

点状坏死 常见于急性轻型病毒性肝炎,单个肝细胞溶解坏死后,坏死肝细胞周围常见少数巨噬细胞(游离的星形细胞)和淋巴细胞聚集,通常称此为点状坏死,或称为单个肝细胞坏死。

玻璃样坏死 一种形态特殊的凝固性坏死,以坏死组织或细胞被伊红所深染,且染色均匀一致为特征。见于伤寒时的腹直肌(又称蜡样变性)、恶性高血压的细动脉以及慢性酒精中毒时的肝细胞。在后者,坏死肝细胞胞质内,出现由伊红浓染的粗大颗粒状或束状玻璃样物质,称为Mallory酒精性玻璃样物质。其周围常有多数中性粒细胞浸润。电镜下,这种玻璃样物质呈三型结构:Ⅰ型含有不规则互相结合的平行微丝,其横断面呈点状,平均直径为14.1nm;Ⅱ型最常见,含有杂乱无章的分支管状微丝,其厚度为3~20nm;Ⅲ型最少见,由微粒状嗜锇物质构成。关于构成这种玻璃样物质的本质尚有争论。

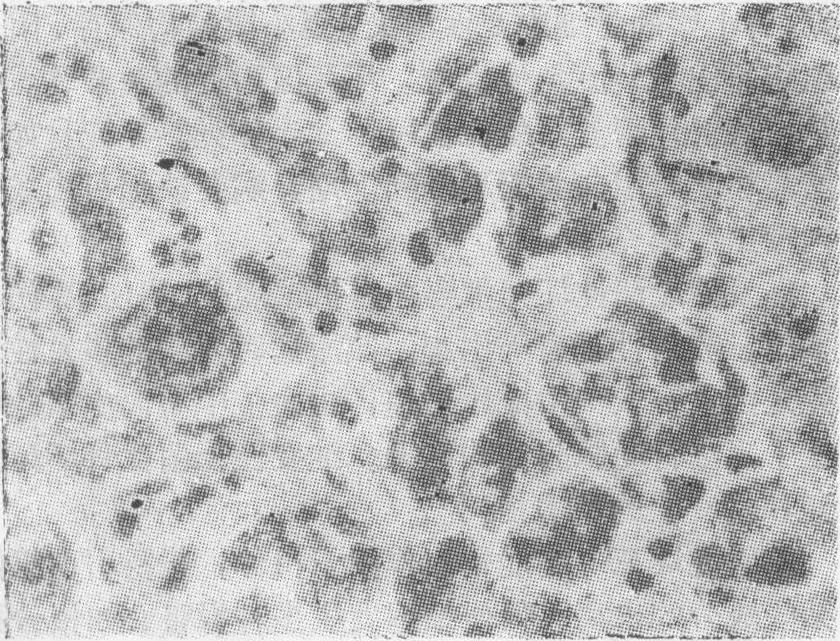

图3 玻璃样坏死

坏死肝细胞胞浆内有Mallory酒精性玻璃样物质

碎屑样坏死 多见于慢性活动性病毒性肝炎,也常见于病毒性肝炎所致的肝硬变时。在肝小叶的界板或假小叶(包括改建了的肝小叶和再生结节)的周边细胞,肝细胞发生散在的坏死,通常并伴有炎细胞的浸润。这种坏死的出现,显示肝脏病变仍为活动性。

桥接坏死 病毒性肝炎时发生的肝细胞坏死成为带状,把小叶中央带和外围带、甚或中央带和中央带连接起来,称为桥接坏死。随后汇管区结缔组织沿桥接坏死区活跃增生,终于成为结缔组织性间隔,肝小叶组织遂被凌乱分割;结缔组织性间隔向另一个小叶内蔓延增生,再加上肝细胞再生结节的逐渐形成,就可出现假小叶,发展成为肝硬变。因此,桥接坏死是慢性活动性肝炎向肝硬变转化过程中的一种关键性病变。

带状坏死 肝单个细胞坏死或小坏死灶可发生于肝小叶各处,其发生部位并没有一定的规律。通常把这些大小不一的坏死灶称为灶性坏死。但有些肝细胞坏死的发生部位则局限在肝小叶的某一带内,称为带状坏死;有小叶中央坏死,中间带状坏死和外围带坏死。

❶肝小叶中央坏死: 常见于心力衰竭所引起的淤血肝,其原因是在正常情况下肝小叶中央带的氧分压较低,在肝淤血时缺氧加剧,以致发生漏出性出血和肝细胞脂肪变,而导致肝小叶中央坏死。随着病变的发展,小叶中央带可发生所谓无细胞性纤维化。

❷中间带坏死: 坏死肝细胞主要出现于肝小叶中间带,但很少见。黄热病时的肝细胞坏死主要为中间带坏死。

❸外围带坏死: 肝细胞坏死主要局限于小叶外围带,较为少见。磷中毒和子痫时的肝细胞坏死主要属于这种坏死。子痫时,肝脏往往显示重度病变,主要表现为伴随血栓形成和出血的肝细胞坏死。许多人认为血管变化是肝脏的原发性变化。镜下可见肝窦内有纤维素样血栓形成,较小的出血坏死主要位于小叶外围带,较大者往往可累及整个小叶。在较大坏死灶内,坏死肝细胞往往已消失,仅能见到析出的纤维素,坏死灶周围炎性细胞很少。

大块性坏死 这一名词通常应用于肝脏病变。将肝细胞坏死累及全部肝小叶且坏死面积广泛者称为大块性坏死。这种坏死可波及整个肝脏,使肝体积极度缩小,成为急性黄色肝萎缩。患者于短期内死亡。引起肝大块坏死的原因中,以急性重症性病毒性肝炎占绝大多数。化学毒物如氯仿、四氯化碳、黄磷、蕈毒、砷、酒石酸锑钾等的大剂量也可引起这样的肝大块性坏死。肉眼所见,肝显著缩小,重量可减轻一半,质柔软,包膜皱缩,边缘薄锐。切面呈斑驳状,红褐相间;如仔细观察,则可见小叶中央区呈红色,略凹陷,其周边呈黄褐色。镜检下,肝小叶内几乎所有肝实质细胞都坏死消失,仅在小叶边缘尚可见到少量残留的肝细胞或胆管。坏死的肝小叶内只见到一些核消失了的肝细胞胞质的碎屑残渣。在这些碎屑之间散布着组织细胞、淋巴细胞、少许中性粒细胞等。肝窦扩张充血,星形细胞增生、肿大、游离并吞噬坏死物质及各种色素等。嗜银染色证明小叶内的嗜银纤维支架尚保持原态。汇管区及其周围有多数炎性细胞浸润。

自溶 机体死亡或活体的部分组织离体后 (如手术切除)而未及时给以固定液固定,由于细胞内酶的催化作用引起组织自身溶解,这一现象称为死后自溶或自溶。死后自溶先后发生在全身各器官组织,以含酶丰富的实质性器官(如胰、肝、肾小管上皮)以及胃肠道和胆囊粘膜最早发生。自溶组织结构模糊,染色不良,早期易与实质细胞的混浊肿胀相混淆。到后来,细胞轮廓更加模糊甚至消失,不着色。自溶组织不伴随炎细胞反应,可据此和坏死相鉴别。

坏死

活体内部分细胞和组织的局部死亡,称为坏死。坏死如属逐渐形成,并由细胞变性为其先导,称为渐进性坏死。一般所称坏死,实际上大多属于渐进性坏死。

引起坏死的常见原因如:

❶血运障碍。各种原因引起的局部血运障碍使组织缺血、缺氧和缺乏营养物质的供应,代谢产物无法排出,细胞逐渐变性,最终导致死亡;如高浓度去甲肾上腺素静滴或渗漏于皮下组织引起血管痉挛,造成局部缺血坏死;

❷物理性和机械因素。如高温引起组织蛋白凝固;低温引起细胞内水分冰冻,破坏细胞内正常胶体状态; 放射线使细胞内的去氧核糖核酸的合成障碍;机械因素则如局部损伤引起的组织坏死等;

❸化学性因素。如强酸、强碱等直接腐蚀和引起细胞的蛋白变性和破坏细胞内酶的活力; 钙、砷制剂渗漏至血管外,引起组织坏死等;

❹生物性因素,如细菌感染,化脓性感染可使局部组织坏死; 伤寒和痢疾杆菌使肠壁细胞坏死穿孔等;

❺神经因素。神经本身的疾病,如脊髓受损后容易发生褥疮; 麻风病变的神经容易发生肢体的部分坏死。

坏死的主要病理变化为细胞浆内出现线粒体崩解,胞浆发生凝固,并破裂成细小块状或颗粒状碎屑。在水分较多的组织中,可出现胞浆溶解和完全消失。细胞核固缩,体积变小,染色质浓缩,染色加深;核染色质凝聚、崩解,继而发生核碎裂,最后由于核蛋白完全溶解,发生核溶解。细胞间质的变化主要是结缔组织的胶原纤维的变性、崩解和液化。坏死组织周围的活组织发生充血、水肿、白细胞浸润等反应,继而毛细血管和成纤维细胞增生,逐渐长入和填充坏死灶,机化而形成疤痕。如坏死组织继发感染,则形成脓肿。

由于组织性质、坏死原因和组织内存留的酶的作用不同,可有不同类型的坏死:

❶凝固性坏死: 常见于因血供中断所致的坏死,以细胞浆及组织蛋白质凝固为特征。坏死组织比较干燥、坚实,呈灰黄色。结核菌引起的干酪样坏死和高温所致坏死,也属此类;

❷液化性坏死:坏死组织由于富含水分或因溶解酶的作用,迅速发生溶解和液化。如见于脑、胰腺等的坏死;

❸脂肪坏死: 临床上多见于急性出血性胰腺炎,由胰腺释出的脂肪酶将脂肪分解为脂肪酸和甘油,前者与组织内的钙相结合,皂化后形成乳白色斑点。

坏死的治疗原则是去除致病因素,防治合并感染,增强全身抗病能力和改善局部血液循环,及时进行针对性的外科治疗。体表的坏死灶应保持无菌和干燥,合并感染者应更换敷料,一般均能经过组织再生、修复而愈合;经久不愈者必要时可切除坏死组织,进行植皮。

坏死

necrosis

坏死

gangrene

坏死

necrosis

局部~local necrosis

- 纳税检查是什么意思

- 纳税申报是什么意思

- 纳税申报是什么意思

- 纳税申报是什么意思

- 纳税程序是什么意思

- 纳税筹划与避税、节税、转税筹划是什么意思

- 纳税筹划的定义是什么意思

- 纳税筹划的必要性是什么意思

- 纳税能力是什么意思

- 纳税能力是什么意思

- 纳米比亚(Namibia)是什么意思

- 纳粹党是什么意思

- 纳粹党是什么意思

- 纳西族是什么意思

- 纳赛尔(Jamal ‘Abd al-Nsir, 1918—1970)是什么意思

- 纳赛尔,J.A.是什么意思

- 纳迪尔·沙赫是什么意思

- 纳雍县是什么意思

- 纵断面图的绘制是什么意思

- 纵断面测量及绘制是什么意思

- 纵横①反②出,反覆③反忤④,必由此矣。是什么意思

- 纵横①反②出,反覆③反忤④,必由此矣。是什么意思

- 纵横断面测量是什么意思

- 纵火罪是什么意思

- 纵笔是什么意思

- 纵隔是什么意思

- 纵隔囊肿是什么意思

- 纵隔气肿是什么意思

- 纵隔气肿是什么意思

- 纵隔气肿和纵隔血肿是什么意思

- 纵隔炎是什么意思

- 纵隔疾病是什么意思

- 纵隔肿瘤是什么意思

- 纸业公司税收优惠的政策应用是什么意思

- 纸中填料留着率的测定计算是什么意思

- 纸基织物壁纸是什么意思

- 纸容器使用与保管注意事项是什么意思

- 纸容器的特点与种类是什么意思

- 纸张、皮革用化学品是什么意思

- 纸张与薄片厚度测定仪器是什么意思

- 纸张与薄片定量测定仪器是什么意思

- 纸张与薄片抗张力测定仪器是什么意思

- 纸张与薄片撕裂度测定仪器是什么意思

- 纸张与薄片耐折度测定仪器是什么意思

- 纸张与薄片耐破度测定仪器是什么意思

- 纸张匀度仪是什么意思

- 纸张增强剂是什么意思

- 纸张平滑仪是什么意思

- 纸张用粘结剂是什么意思

- 纸张表面施胶剂是什么意思

- 纸浆和造纸工业是什么意思

- 纸浆浓度的测定是什么意思

- 纸浆生产中的不锈钢是什么意思

- 纸浆白度的测定是什么意思

- 纸浆硬度的测定是什么意思

- 纸浆蒸解率的测定是什么意思

- 纸浆返黄值的测定是什么意思

- 纸滤棒成型是什么意思

- 纸用固体胶粘剂是什么意思

- 纸盒用胶是什么意思