土地报酬递减律law of diminishing re-turns of land

对一定面积的土地连续追加劳动或资本,其增加的收获量不能与劳动或资本的追加量保持同一比例,即劳动或资本的追加量超过一定界限以后,其收获量增加的比例呈现下降趋势。这一现象有些学者称之为“土地肥力递减律”。在近二百年来的西方经济学著作中反复论证和引用,并进一步发展为“报酬递减律”(Law of Diminishing Returns),从农业部门扩展至所有产业部门,被视作经济管理中的一个重要法则。

产生过程 法国重农学派杜尔阁(A. R. Turgot,1727~1781)在1768年提出:“在耕作土地上投下一定劳动或费用,必能使其生产物增加,……当其尚未达到最大界限的数额以前, 土地生产物的增加, 是随着费用的增加一同增加, 但若越过了这个界限, 就会发生相反的现象,……那时候, 尽管增加更多的费用,也不能在技术上促使生产物的产量有丝毫增加。”他提出了增加投资后的递增、递减, 直到边际产量等于零及临界点的概念,但是没有论及技术水平的影响。1777年,英国农场主安德生(J. Anderson, 1739~1803)在《谷物法性质的研究,关于苏格兰提出的新谷物法案》一书中, 认为对土地追加劳动和资本, 可使土地肥力不断递增。但在一定的科学技术条件下, 这种提高是有限的。从而引证土地肥力会递减, 一定量土地能供养的人口是有限的。他提到了一定的科技水平, 但尚未定之为规律。1815年英国威斯特(E. West, 1782~1828)提出了规律的名称。他说“劣等土地之所以必需日渐耕垦,就在于土地收益递减律之故。”1863年英国西尼尔(N. W. Senior, 1790~1864)在《政治经济学大纲》中给这个规律加上了“农业生产技术保持不变”这一重要条件。马尔萨斯(T. R. Malthus, 1766~1834)认为,人口按几何级数增加, 而农业土地受 “土地肥力递减律” 的作用, 产量是绝对递减的, 技术进步不能抵消报酬递减趋势, 因而越来越多的人口生活贫困是由于这一自然规律的缘故, 并非资本主义制度。而且由于肥沃土地较少, 并受这一规律支配, 提高地租是理所当然的。古典学派李嘉图(D. Ricardo, 1772~1823)的地租论中认为,“地租总是由于追加劳动量所获得的报酬相应地减少而产生的”。他运用这一原则说明地租高则物价高、工资涨, 不利于资本家的利润积累和社会经济发展, 而地租则大部分被地主用作非生产性消费所挥霍。因而主张让谷物自由输入, 抑低粮价, 使地租、工资不上涨,以提高利润率, 推动工业发展。在19世纪与20世纪交接时期,英国马歇尔(A. Marshall,1824~1924) 在其《经济学原理》中, 对土地报酬的递增、递减及科学技术的影响均做了论证, 认为“耕作方法的改良,可使较多的资本能被有利的应用”。但是不论农业技术发展怎样,在一定阶段“这种递减必然成为不可抗拒的”。他还说明这里的报酬是指的生产物而不是价值。还明确“报酬递减律适用于各业中为了生活和工作而进行的对土地的使用”。如在渔场、矿山和建筑用地的投资中, 这一规律的具体表现各有差别, 但均存在报酬递减现象。他进一步指出:“当报酬递减倾向变为普遍时, 报酬易于以价值而不是以数量来表示”。他说数量只能作初步衡量之用,不能供深入研究之用;通过价值研究,可以运用于合理组织生产要素的投放。

发展 美国的克拉克(J. B. Clark, 1847~1938)在1900年的《财富的分配》一书中采纳法国人萨伊(B.Say, 1767~1832)的生产三要素论, 认为社会财富和商品价值是由劳动、资本、土地共同创造的, 在产品分配中, 都应各得其相应份额。他说, 不仅土地报酬是递减的, 而且劳动和资本的报酬也是递减的。他认为“古典著作对于所谓农业报酬的研究,给我们指出了有关这个规律的一个狭小部分,……这个原则有广泛应用的范围”,并确定了“若干要素投入量保持不变”的前提条件和引入了生产函数概念。他的边际生产力概念就是把土地报酬递减律和边际效用论运用到劳动和资本的生产上去, 说工资和利息分别是由劳动和资本的边际生产力决定的。克拉克把追加的投资明确地分为劳动与资本两种, 但没有谈到在追加劳动或资本时的收益递增过程及其临界点, 他的图解曲线也只有递减。后来, 布莱克(J. D. Black, 1883~1900) 在他的《生产经济学导论》一书中提出总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线的概念, 使报酬递减律的研究进一步完善。此后, 以英国凯恩斯 (J. M. Keynes,1883~1946)为首提出的“资本边际效率论”,美国诺贝尔奖获得者萨缪尔森(P. A. Samuelson 1915~ )的《经济学》, 也都论证了这一规律。萨缪尔森对这一规律的表述为:“相对于其他不变入量而言, 在一定的技术水平, 增加某些入量将使总产量增加; 但是在某一点之后, 由于增加相同的入量而增加的出量多半会变得越来越少。增加的收益之所以减少, 系由于新增加的同一数量的可变资源只能和越来越少的不变资源在一起发生作用。”

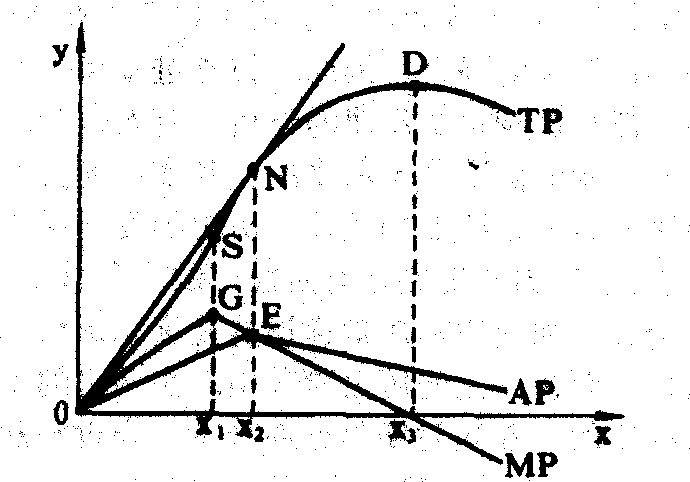

图解及说明 土地报酬递减律实际上是土地报酬递增递减规律。即在技术不变条件下, 在一定面积土地上, 假定其他生产要素不变, 连续投入某种变量因素(如肥料),则相应于投入变量因素的农作物总产量、平均产量和边际产量均随之变化。其情况如图。

土地报酬递增递减过程的生产函数图解

图中x轴为变量因素投入单位数,y轴为相应这一变量因素的产量, TP为相应的总产量曲线, AP为相应的平均产量(即总产量/变动因素量)曲线,MP为相应的边际产量 (即每增加一单位变量因素所能增加的产量)曲线。

其中总产量曲线TP大致呈S形。即起初当肥料不断投入, 总产量上升甚快, 是由于产量的递增率大于肥料的增加率, 此时平均产量、边际产量均以递增率增加;直至D点,达总产量的最高点,其对应点肥料投入量为x3单位。其中S点为转向点(即第一个临界点),也即MP的最高点,相应的投肥量为x1单位。D点为第二个临界点,边际产量MP自最高点G下降,至X3为零,再增肥即为负数,故x3为最大总产量的投肥量;再投肥,总产量便下降。平均产量AP上升至E,投肥量为x2, E为最大平均产量。此点与TP的相应点为N。N也是TP曲线与0点引出直线的切点(显然这样构成的角度最大)。E点也是MP与AP的相交点,此时,MP=AP。

产量曲线表示先递增,后递减,其全过程可以Nx2与Dx3两根直线分为三个阶段:第一阶段,总产量、平均产量都上升,边际产量上升以后下降;第二阶段是边际产量与平均产量均递减,总产量上升缓慢;第三阶段边际产量为负数,总产量与平均产量都递减,直至于零。对生产者而言,最关心的是每单位变量因素的平均产量的增减(因为投入的变量因素均是同质同价的),生产者不必关心边际产量之递增递减与否。在第一阶段内,平均产量不断递增,故不应在原点0与x2之间任何一点停止增加投入;如果停止,那是由于劳力或资金不足,使土地及其他定量因素效益不能发挥。而第三阶段内总产量将随投入之增加而递减,即每增加一单位投入,则增大一次损失。故第一、第三阶段均为不合理的生产阶段,因而合理投入量必在第二阶段之内。在技术条件改变情况下,即技术进步,如耕作方法和增产技术的改进,则同样的投入水平边际产量也提高,即G点和E点会向右移, S、N、D各点也相应提高并向右移动,边际产量递减趋势延缓,投入量可增加,即x3可向左延伸。

列宁指出“这个规律决不适用于技术正在进步、生产方式正在变革的场合。”因此,技术进步和生产关系的完善,都会影响这个规律的作用。有人认为,分析中作技术不变的假定是不科学的。其实任何自然或社会的规律都有一定的前提条件。历史的发展说明了科技的进步、生产力的发展是有阶段性的。科技上的“突破”,就会大大加快边际产量递增的速度和延缓递减时期的出现。而在一定的历史阶段中,生产力的发展总是相对稳定的。在这时期消化新技术、合理投放资源量,就必然涉及土地报酬递增递减的问题。马克思说:“土地的优点是,各个连续的投资能够带来利益,而不会使以前的投资丧失作用。不过这个优点同时也包含着这些连续投资在收益上产生差额的可能性。”他还说:“如果在发展的进程中,必须提供的产品比利用这种自然力所能生产出来的还要多,也就是说,如果必须在不利用这种自然力的情况下,或者说在人或人的劳动的协助下生产出这个追加产品,那么,一个新的追加的要素就会加入到资本中去。因此,要获得这个产品,就需要付出相对来说比较多的资本。在一切其他条件不变的情况下,生产就会变得昂贵。”马克思说明人们必须在土地自然肥力的基础上,创造更多的人工肥力,因而所费的代价愈来愈高,也即同量的追加投入,所得农产品会比前递减。马克思还指出:“首先,这里不能像工业生产中那样随意增加效率相同的生产工具的数量,即肥沃度相同的土地数量。其次,由于人口逐渐增加,人们就开始经营劣等地,或者在原有土地上进行新的投资,这新的投资的收益比原始投资的收益就相应地减少。”列宁认为社会生产力总是发展的,土地报酬总是上升的,递减仅仅是技术水平不变时的短暂现象,即认为作用还是有的。但是,必须注意,这一规律不能与广大组织规模的报酬递增递减相混淆。土地报酬递减律是指一种变量因素增加,而其他因素不变,使变量因素与之配合的不变因素不成比例,以致产量不能成比例地增加。而扩大规模是指土地、劳力、资本等生产因素都同比例增加以后规模效益的递增递减现象,情况完全不同。

应用 土地报酬递减律的应用广泛。为寻求追加投入的合理点(即最佳适合度),究竟在第二阶段的哪一点,则要引入价值概念,以确定投入的最佳效益,就要以变量要素与产品的价格比率为准。其公式为:

式中 △X为变量因素的增量;△Y为相应的产品增量;Px为变量因素的单价;Py为产品的单价。即变量因素增加投入量的价值应该等于相应产品增量的产值为止,此点必在x2与x3之间,是为投入量的最佳适合度,增产可得最大收益。如果不计成本,只求产量,则可超过此点,直至于x3就会增产不增收或减收。凡产品价值高,变量因素价值低,则同样投入水平的收益高,投入量的最佳适合点还可以向右移动。反之,最佳适合点向左移动。由此可运用试验所得数据,来确定在一定条件下,各种变量资源(如劳动力、种子、肥料、水分等)的最佳配合比例。

土地报酬递减律的研究,对农业发展有重要意义。从宏观效益看,在制定农业经济政策方面,有助于不偏重产量,不片面提“以某项技术为中心”,能注意综合技术措施和全面经济效益,使国家和农民均得益。也有利于加强农业科研,提高农业生产科技水平。对微观效益而言,可以认识和探讨投资效益的规律,制订合理的投资方案,避免增产不增收等盲目性,重视提高效益,进而有助于确定投资方向,调整和建立合理的农业生产结构。

土地报酬递减律

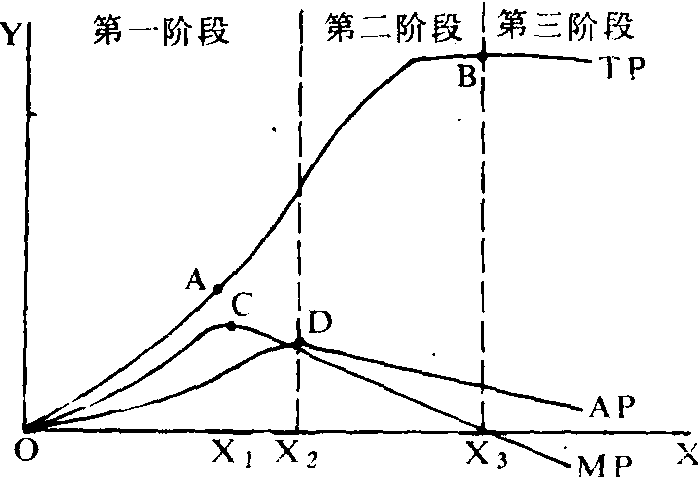

亦称“土地肥力递减律”。资产阶级经济学家关于农业土地利用效果的理论。其要点是对一定面积的连续追加劳动或资本收获量的增加,不能与劳动或资本的追加量保持同一比例,即劳动或资本的追加量超过一定界限之后,其收获量增加的比例,会越来越少,土地报酬由递增转为递减。法国重农学派杜尔哥 (Anne Robert Turget 1727—1781) 在1768年就提出了对土地增加投资后的递增、递减,直到边际产量为零及临界点的概念,但没有论及技术水平的影响。1777年,英国农场主安德生 (James Anderson 1739—1803) 在《谷物法性质的研究: 关于苏格兰提出的新谷物法案》一书中,认为对土地追加劳动和资本,可使土地肥力不断递增,但在一定的科学技术条件下,这种提高是有限的,从而引证土地肥力会递减,但尚未定之为规律。1815年,英国人爱德华·威斯特第一次提出了土地收益递减率,西巴尔在1863年给这个规律加上了“农业生产技术保持不变”这一重要条件。土地报酬递减律实际上是土地报酬递增递减规律,即在技术不变条件下,在一定土地面积上,假定其他生产要素不变,连续投入某种变量因素 (如肥料、劳动、资金等),则相应于投入变量因素的农作物总产量,平均产量和边际产量均递增后递减。其情况如下图。

图中,X轴为变量因素 (设为肥料) 投入单位数,Y轴为相应这一变量因素的产量,TP为相应的总产量曲线,AP为相应的平均产量 (即总产量/变动因素量) 曲线,MP为相应的边际产量(即为增加一单位肥料所能增加的总产量) 曲线。其中总产量曲线TP大致呈S形,即起初当肥料不断投入,总产量上升甚快,是由于产量的递增率大于肥料的增加率,此时平均产量、边际产量均以递增率增加。总产量达到A点后增加率开始递减,曲线下凹,上升缓慢,是以递减率增加,直到B点,达到总产量的最高点。A点为第一个临界点,即MP的最高点; B为第二个临界点,即TP最高点。C点为边际产量MP最高点,边际产量MP到达高点C后下降,至X3为零,再增肥即为负数,故X3为最大总产量的投肥量。再投肥,总产量便下降。平均产量AP上升至D,投肥量为X2,D为最大平均产量。产量曲线表示先递增,后递减,其全过程可以DX2与BX3两根直线 (图中虚线) 分为三个阶段。第一阶段,总产量、平均产量都上升,边际产量上升以后下降; 第二阶段,是边际产量与平均产量递减,总产量上升缓慢; 第三阶段,边际产量为负数,总产量与平均产量都递减。从分析中可以看出,合理投入量必在第二阶段之内,在技术条件改变的情况下,如耕作方法和技术进步,则同样投入水平边际产量也提高,即C点和D点会向右移,A、B两点也会向右移。因而技术进步和生产关系完善,都会影响这个规律的作用。但在一定历史阶段中,生产力的发展总是相对稳定的,这时期消化新技术,合理投放资源量,就必然涉及土地报酬递减的问题。

- r2022090410004651是什么意思

- r2022090410004652是什么意思

- r2022090410004654是什么意思

- r2022090410004655是什么意思

- r2022090410004656是什么意思

- r2022090410004657是什么意思

- r2022090410004659是什么意思

- r2022090410004660是什么意思

- r2022090410004662是什么意思

- r2022090410004663是什么意思

- r2022090410004665是什么意思

- r2022090410004666是什么意思

- r2022090410004668是什么意思

- r2022090410004669是什么意思

- r2022090410004671是什么意思

- r2022090410004672是什么意思

- r2022090410004673是什么意思

- r2022090410004674是什么意思

- r2022090410004675是什么意思

- r2022090410004677是什么意思

- r2022090410004678是什么意思

- r2022090410004679是什么意思

- r2022090410004681是什么意思

- r2022090410004682是什么意思

- r2022090410004683是什么意思

- r2022090410004685是什么意思

- r2022090410004686是什么意思

- r2022090410004687是什么意思

- r2022090410004688是什么意思

- r2022090410004689是什么意思

- r2022090410004690是什么意思

- r2022090410004692是什么意思

- r2022090410004693是什么意思

- r2022090410004695是什么意思

- r2022090410004696是什么意思

- r2022090410004698是什么意思

- r2022090410004700是什么意思

- r2022090410004702是什么意思

- r2022090410004703是什么意思

- r2022090410004704是什么意思

- r2022090410004705是什么意思

- r2022090410004706是什么意思

- r2022090410004707是什么意思

- r2022090410004709是什么意思

- r2022090410004710是什么意思

- r2022090410004711是什么意思

- r2022090410004712是什么意思

- r2022090410004714是什么意思

- r2022090410004716是什么意思

- r2022090410004717是什么意思

- r2022090410004718是什么意思

- r2022090410004720是什么意思

- r2022090410004721是什么意思

- r2022090410004722是什么意思

- r2022090410004723是什么意思

- r2022090410004725是什么意思

- r2022090410004726是什么意思

- r2022090410004728是什么意思

- r2022090410004729是什么意思

- r2022090410004730是什么意思