國國(国)Guó

现行较罕见姓氏。分布较广: 今北京,天津之武清,河北之景县,山东之鱼台、平度、昌乐、平邑、龙口,辽宁之清原、建平,内蒙古之乌海,山西之太原,贵州之江口等地均有分布。汉族、锡铂族、傈僳族姓氏。《郑通志》、《清通志》之 《氏族略》亦俱收载,归 “入声” 部。其源不一:

❶ 《姓氏考略》 注引 《路史》 云: “禹之御有国哀。” 当为国姓之始。

❷或出自姬姓,郑樵注云: “国氏,姬姓,郑穆公之子公子发字子国,其后以王父字为氏。”

❸或出自姜姓。郑樵又云: “齐有国氏,姜姓。其先共伯,齐之公族也。”

❹ 《姓氏考略》 云: “卫亦有国氏。”卫乃康叔封国,故此亦当系出姬姓。

❺又,为百济姓。《姓氏考略》 注云: “百济大臣八姓有国氏。”

❻锡伯族之国姓,由果洛罗氏所改,盖取其首音谐“国” 而为单姓。

春秋齐有国佐; 汉代有国由,长安人; 三国魏有国渊; 金代有国用安,淄川人; 明代有国璧; 清代有国涵,任寿光县训寻。

國guó

❶國家。班固《西都賦》:“國藉十世之基,家承百年之業。”

❷國都,京城。見“國陽”。

❸漢初諸王之封地。班固《西都賦》:“蓋以彊幹弱枝,隆上都而觀萬國。”張衡《西京賦》:“郡國宮館,百四十五。”

❹指國子,即貴族子弟。參見“禮至”。

國

读音g·uo(ˇ),为uo韵目,属e—o—uo韵部。古或切,入,德韵。

❶国家。

❷属于本国的。

國

“国”的繁体字。

〗。

〗。 〗。

〗。

國国

(4次)

❶国家。~无人兮莫我知兮《离》 ~富强而法立兮《章·日》 ~有骥而不知乘兮《辩·九》

❷指国人。~其莫吾知兮《吊》

國

❶大曰邦,小曰國。《周禮·天官·大宰》: “大宰之職,掌建邦之六典,以佐王治邦國。” 鄭玄注: “大曰邦,小曰國,邦之所居亦曰國。”

❷城中。《周禮·秋官·士師》: “士師之職,掌國之五禁之法。”鄭玄注:“國,城中也。”

❸九州之外曰國。《尚書大傳》: “武丁懼,側身修行,思昔先王之政,興滅國,繼絶世,舉逸民,明養老之禮,三年之後,重譯來朝者六國。”鄭玄注: “九州之外曰國。” (《通德堂經解》)

亦稱“邦”、“邦國”。古代王、諸侯的封地。《易·師》:“開國承家,小人勿用。”孔穎達疏:“若其功大,使之開國爲諸侯;若其功小,使其承家爲卿大夫。”《書·堯典》:“百姓昭明,協和萬邦。”《周禮·天官·大宰》:“大宰之職,掌建邦之六典,以佐王治邦國。”賈公彦疏:“《周禮》凡言邦國者,皆是諸侯之國。”《說文》:“國,邦也。”《釋名·釋州國》:“邦,封也,封有功于是也。”

國guo

87F8

“国”的繁体。

國guó

G162

“国”的繁体。

〖國〗 粵 gwok3〔郭〕普 ɡuó

❶ 國家。許慎《說文解字》:「〜,邦也。」蘇軾《念奴嬌.赤壁懷古》:「人道是、三〜周郎赤壁。」❷ 特指周代諸侯國及漢以後侯王的封地。蘇洵《六國論》:「六〜破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。」(六國:齊、楚、燕、韓、趙、魏六個諸侯國。)

❸ 國都。范仲淹《岳陽樓記》:「登斯樓也,則有去〜懷鄉。」(〜:指北宋首都汴京。)

國

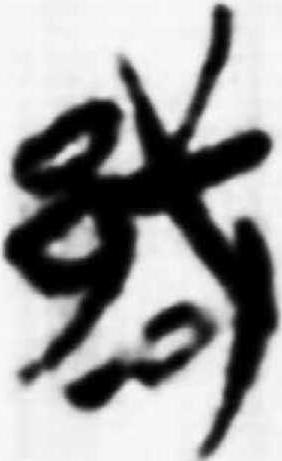

國,金文作

,小篆分“

,小篆分“ ”“

”“ ”“

”“ ”三字,即 “或”“域”“國”。

”三字,即 “或”“域”“國”。

金文第一字形是早期基本字形,隸定作 “或”,其結構分兩部分: 左側小圓圈或小方口形象城邑,有時在其上下或四周各加一直畫表示邊界。右側从 , 隸定作 “必”,實際是 “柲” 的古字,意思是兵器的柄,此處代指武器。這樣看來,這個 “或” 的構形當是表示武裝守衛的區域或城邑。本義是疆域,或特指古代部落或諸侯分封的邦國。銘文作 “或”者,或爲疆域義,或爲邦國義,或通“有” “又”。後世之 “或”多用作無定代詞。在 “或” 的字形外增“口”作意符,隸定則作 “國”,簡化後作 “国”。一般認爲,“口”即古 “圍” 字,用作意符含有包圍、圍欄等意義。“口” 或省形,表意相同。有時又在 “或” 的字形上增 “土”作意符,則又分化出“域” 字。金文最末字形从或从邑,从邑與从土表意相同,實際也是 “域”字。由上可知 “或” “域” “國”音義俱通,於古實爲一字,後世各有分工。《周禮》所謂邦國者,皆爲諸侯之國,銘文多用此義。 提示:“或”字上横右延插入 “

, 隸定作 “必”,實際是 “柲” 的古字,意思是兵器的柄,此處代指武器。這樣看來,這個 “或” 的構形當是表示武裝守衛的區域或城邑。本義是疆域,或特指古代部落或諸侯分封的邦國。銘文作 “或”者,或爲疆域義,或爲邦國義,或通“有” “又”。後世之 “或”多用作無定代詞。在 “或” 的字形外增“口”作意符,隸定則作 “國”,簡化後作 “国”。一般認爲,“口”即古 “圍” 字,用作意符含有包圍、圍欄等意義。“口” 或省形,表意相同。有時又在 “或” 的字形上增 “土”作意符,則又分化出“域” 字。金文最末字形从或从邑,从邑與从土表意相同,實際也是 “域”字。由上可知 “或” “域” “國”音義俱通,於古實爲一字,後世各有分工。《周禮》所謂邦國者,皆爲諸侯之國,銘文多用此義。 提示:“或”字上横右延插入 “ ”字則爲 “戈”,故後世“國”字从戈。又,《新甲骨文編(增訂本)》“或”字下收

”字則爲 “戈”,故後世“國”字从戈。又,《新甲骨文編(增訂本)》“或”字下收

等字,與 “戊”形近而非一字,本是一種武器的象形,後來左側的圓圈形與右部字形分離,又在上下各增飾筆,就成了 “或”字,亦即古 “國” 字,但它最初的意義可能更接近地域之 “域”。籠統地説,在古文字體系裏 “或” “域”“國”本爲一字,其源頭當是來自古“或” 字。

等字,與 “戊”形近而非一字,本是一種武器的象形,後來左側的圓圈形與右部字形分離,又在上下各增飾筆,就成了 “或”字,亦即古 “國” 字,但它最初的意義可能更接近地域之 “域”。籠統地説,在古文字體系裏 “或” “域”“國”本爲一字,其源頭當是來自古“或” 字。

楚簡帛文作

,皆沿襲金文。

,皆沿襲金文。

國国,.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆guó

篆guó

[囗(一定範圍,國界,意符)+或(國本字,聲意符)→國(《説文》:“國,邦也。從口,從或。”國,古代的封地;在一定範圍内行使主權的政體〈國家〉。自己的國家〈祖國,本國,我國〉,本國的出産〈國産〉。)]

[春秋] 左丘明《左傳·昭公四年》“鄰國之難,不可虞也。或多難以固其國,啟其疆土;或無難以喪其國,失其守宇。”

[西漢] 司馬遷《史記·項羽本紀》:“國家安危,在此一舉。”

[宋] 黄庭堅《虞美人》:“平生個裏願杯深,去國十年老盡少年心。”(注:個裏,即個中,其中滋味;去國,指作者被貶後離開了朝廷。)

[明] 羅貫中《三國演義》(第六十回):“田肥地茂,歲無水旱之憂;國富民豐,時有管弦之樂。”

國( )

)

曾子斿鼎,殷周金文集成2757,春秋早期

□□事于四國。

蔡侯紐鐘,殷周金文集成211,春秋晚期

建我 (邦)

(邦) (國)。

(國)。

國差𦉜, 殷周金文集成10361,春秋

國差立事歲。

按: 从匚。

國子鼎,殷周金文集成1348,戰國早期 (國)子。

(國)子。

古璽彙編733,戰國

長國。

古陶文彙編3.1005,戰國

國。

包山楚簡·文書45,戰國

五帀(師)俈䐘司敗周國受期。

郭店楚墓竹簡·老子甲22,戰國

國中又(有)四大安(焉)。

按: “或”所从“戈”省。

上海博物館藏戰國楚竹書一·䊷衣1,戰國

子曰: 又(有)國者章 (好)章惡。

(好)章惡。

上海博物館藏戰國楚竹書二·民之父母13,戰國

亡(無)備(服) (喪), 它(施)(及)四國。

(喪), 它(施)(及)四國。

馬王堆漢墓帛書·陰陽五行乙篇,西漢

利以真國。

增訂漢印文字徵

陳國範讜。

賈充妻郭槐柩記,晉

其先胤自宗周王季之穆,建國東虢,因而氏焉。

元天穆墓誌蓋,北魏

黄鉞柱國大將軍丞相太宰昭王墓誌。

吐谷渾璣墓誌,北魏

其先吐谷渾國主柴之曾孫。

道明墓誌,北齊

魏太和之初,邦國禮遣。

按: 中从“王”。

步六孤須蜜多墓誌蓋,北周

大周譙國夫人墓誌銘。

□墮及妻趙氏墓誌,隋

宜其久長,母儀家國。

寂照墓碑額,唐

唐故安國寺照和之碑。

按: 从或、玉。

謙卦碑,唐

上六,鳴謙,利用行師征邑國。

傅思諫墓誌,唐

樂只君子, 觀國之賔。

按: 不从或,从八、方。

《説文》: “國,邦也。从口从或。”

金文本作“或”。西周早期何尊:“余𠀠(其)宅𢆶(兹)中或(國)。”其中“口”表示疆域,“戈”表示以戈守衛。後累增義符“口”作“國”。“或”亦兼表字音。本義邦國,古代指諸侯所受封的地域。實物文字中“口”或省作“匚”。

金文及戰國楚簡或借“ ”作“國”, 附録如下:

”作“國”, 附録如下:

師㝨簋, 殷周金文集成4313, 西周晚期

弗𨒪(蹟)我東 (國)。

(國)。

按: 从邑。

郭店楚墓竹簡·緇衣2,戰國

又(有) (國)者章好章亞(惡)。

(國)者章好章亞(惡)。

國 (guó)

(guó)

从口,从或。或,古“域”字。

【按】國,《説文》:“邦也。”大曰邦,小曰國,統稱的時候没有分别。

- 自学成才是什么意思

- 自学成才年龄特征是什么意思

- 自学成画家译丛是什么意思

- 自学新闻学书目是什么意思

- 自学时间利用法是什么意思

- 自学法是什么意思

- 自学目标选择法是什么意思

- 自学看图入门是什么意思

- 自学考试教育是什么意思

- 自学西方哲学史书目是什么意思

- 自学辅导是什么意思

- 自学辅导是什么意思

- 自学辅导教学是什么意思

- 自学辅导教学是什么意思

- 自学逻辑读物是什么意思

- 自学高考是什么意思

- 自家人(1)哄自家人是什么意思

- 自家人整自家人是什么意思

- 自家有病自心知是什么意思

- 自家桑梓是什么意思

- 自寻最优控制是什么意思

- 自寻短见是什么意思

- 自寻难看是什么意思

- 自导水雷是什么意思

- 自导鱼雷是什么意思

- 自封投柜是什么意思

- 自封投柜是什么意思

- 自封投柜是什么意思

- 自尊是什么意思

- 自尊是什么意思

- 自尊是什么意思

- 自尊、自信、自立、自强是什么意思

- 自尊发展是什么意思

- 自尊心是什么意思

- 自尊心是什么意思

- 自尊论是什么意思

- 自尊量表是什么意思

- 自居作用是什么意思

- 自居作用是什么意思

- 自居作用是什么意思

- 自岩浆角砾岩是什么意思

- 自己 自身 本身 自个儿(自各儿)是什么意思

- 自己主人公是什么意思

- 自己人是什么意思

- 自己人效应是什么意思

- 自己动手 丰衣足食是什么意思

- 自己动手,丰衣足食是什么意思

- 自己去看是什么意思

- 自己心里明白是什么意思

- 自己显示型是什么意思

- 自己献丑是什么意思

- 自己的写照是什么意思

- 自己的园地是什么意思

- 自己的园地是什么意思

- 自己的园地是什么意思

- 自己的园地是什么意思

- 自己责任是什么意思

- 自己身体的客观化是什么意思

- 自己运动是什么意思

- 自己额是什么意思