固醇sterol

见“甾醇”。

固醇

又称“甾醇”。甾类化合物。以环戊烷多氢菲为基本结构称甾核。在甾核的第3位上有一个羟基,第17位上有一个含8个或更多碳原子的脂肪族侧链。自然界中固醇常与较高级的脂肪酸发生酯化。常见的是胆固醇。

固醇

固醇

固醇虽是类固醇中的一类,但体内的类固醇物质均由固醇,尤其是由胆固醇衍生而来。它们都含有一环戊并菲核心结构,常与脂肪并存于生物体中。当皂化后,它们留在“不皂化”的部分,从而可与脂肪分离。

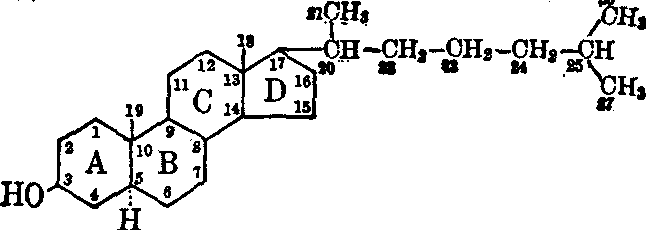

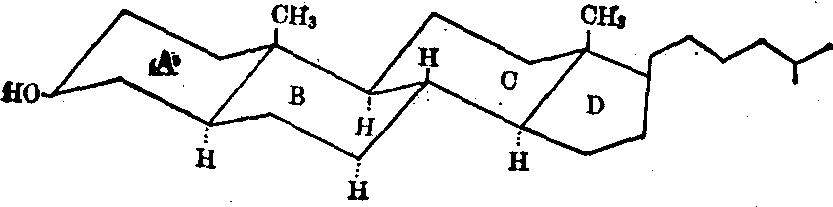

固醇的结构 固醇所含的环戊并菲核心结构基本上是饱和的,实际是环戊烷多氢菲,由三个六碳环及一个五碳环并合而成。现用二氢胆固醇的构造式及构象式以说明固醇及一些类固醇分子中各碳原子及各环的编号以及部分立体结构。

二氢胆固醇结构式

二氢胆固醇的立体构象式

从上面二式中可以看出,三个六碳环是以菲分子中的形式排列的,其3位上有一羟基,10及13位上各连一甲基,以及17位上连有一条八个碳原子的侧链;还可看出,碳原子3,5,8,9,10,13,14,17及20等为九个不对称中心,其上连接的原子或基团,如伸向纸平面之上者,应以实线表示,称作β型。而在纸平面之下者,则用虚线表示,称作α型。如此看来,碳原子3上的羟基,8上的氢原子,10及13上的甲基,以及17上的侧链均为β型。若碳原子5上的氢与10上的甲基均在纸平面的同一侧时,A环对B环就是顺型构型,又称正型构型;当二者不在同一侧时,两环之间则为反型构形,又称别型构形。从构象式中可以看出,B环与C环是以椅式反型将A环及D环牢固地并合起来。

体内最重要的固醇、胆固醇,与二氢胆固醇不同之处,只在碳原子5与6之间有一双键而已。真菌(如酵母)中最常见的麦角固醇,不仅在碳原子5与6之间有一双键,在7与8之间还有一双键,这点与7脱氢胆固醇相同;它们在紫外线照射下,分别可转变为维生素D2及D3。麦角固醇的侧链比胆固醇的多一个碳原子,而且在碳原子22与23之间多了一个双键。植物固醇中,以谷固醇及豆固醇为最常见者,其基本结构与胆固醇的相同,只其侧链是由十个碳原子组成,而豆固醇的侧链在碳原子22与23之间也有一个双键。

体内从胆固醇衍生出的多种类固醇的基本结构与胆固醇的大致相同,可参见胆汁酸、皮质激素及性激素等条。

表1 重要的天然固醇

| 俗 名 | 系统命名或结构特点 |

| 胆固醇 二氢胆固醇 粪固醇 羊毛固醇 酵母固醇 7-脱氢胆固醇 环阿屯醇 麦角固醇 菜油固醇 谷固醇 豆固醇 胆钙化醇 麦角钙化醇 | 胆固-5-烯-3β-醇 5α-胆固烷-3β-醇 5β-胆固烷-3β-醇 4α,4β,14α-三甲基-胆固-8,24-二烯-3β-醇 胆固-8,24二烯-3β-醇 胆固-5,7二烯-3β-醇 4α,4β,14α-三甲基-9,10环-胆固24烯-3β-醇 24-甲基-胆固-5,7,22三烯-3β-醇 24-甲基-胆固-5烯-3β-醇 24-乙基-胆固-5烯-3β-醇 24-乙基-胆固-5,22二烯-3β-醇 9,10断,5,7,10(19)胆固三烯-3β-醇 9,10断,-24甲基-5,7,10(19),22胆固四烯:3β-醇 |

固醇的生物合成 动植物均能合成类固醇,昆虫及原核生物则不能合成固醇核,昆虫的重要激素一一蜕皮(激)素是以外源性固醇作原料合成的。大多数动物性类固醇也由胆固醇转化而来。胆固醇在体内除参与塑造组织细胞外,还有转变成胆汁酸、类固醇激素及维生素D3等重要功能。体内的胆固醇主要是重新合成的 (每日约Ig),每日仅有约0.3g胆固醇来自膳食中,如肉类、肝、脑、蛋黄等。肝脏、小肠、肾上腺皮质、皮肤、骨髓、睾丸及动脉等组织均能合成胆固醇,但合成的速度和量各不相同,肝脏和小肠是人体内胆固醇合成最活跃的器官,血浆胆固醇约10~60%来自肝脏,其余主要来自小肠。脑组织在生长发育期合成胆固醇功能旺盛,成年后合成极少; 网织红细胞可合成极少量胆固醇,成熟红细胞则不能合成,但可不断与血浆进行交换。

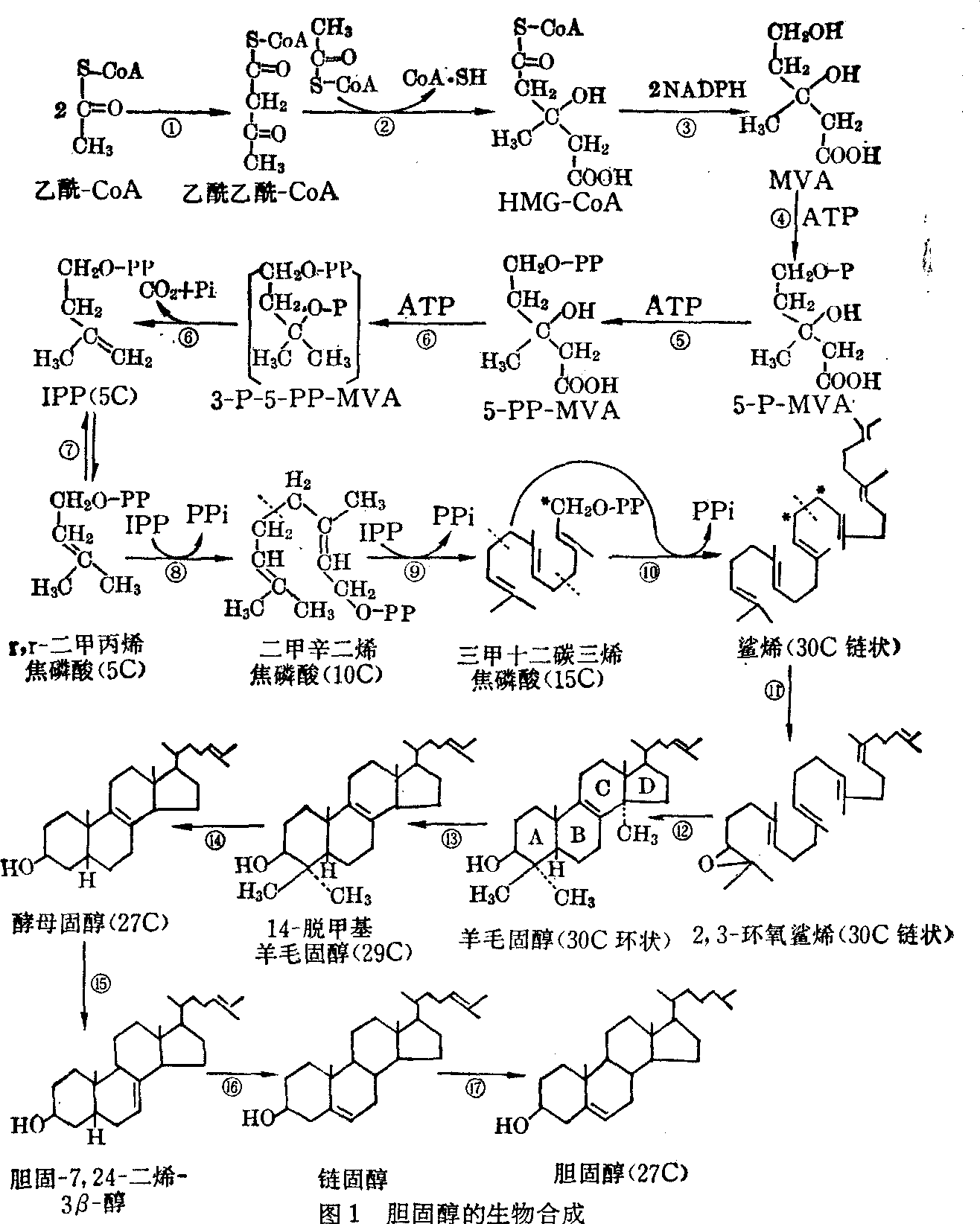

内源性胆固醇分子中的碳原子全部来自乙酰辅酶A。胆固醇的合成是在微粒体及胞液中进行,其过程包含:

❶由3分子乙酰辅酶A缩合成甲羟戊酸(MVA),后者经磷酸化和脱羧转变成活性五碳化合物异戊烯焦磷酸(IPP);这一化合物可与γ,γ-二甲丙烯焦磷酸互相转变。

❷由6分子活性五碳化合物 (4分子异戊烯及2分子二甲丙烯) 缩合成鲨烯。

❸鲨烯氧化环缩合成羊毛固醇,后者经多数步骤,包括丢失三个甲基而生成胆固醇。自鲨烯生成后,直至胆固醇的形成,作用物均属高级烃类,疏水性极强,因而必须有胞液因子“类固醇载体蛋白”(SCP)的参与,二者结合后,水溶性增加,才能从一个酶移向另一个酶,使酶促反应得以进行。由羊毛固醇转化成胆固醇的过程极为复杂,其中有很多酶是嵌在内质网膜上的。胆固醇生物合成及有关酶系分布见图1及表2。

表2 参与胆固醇生物合成的酶类

| 图2 反应号 | 酶 | 分布 | 辅助因子 |

| (1) | 乙酰辅酶A乙酰基转移酶 | 微粒体 | |

| (2) | HMG-CoA合成酶 | 微粒体 线粒体 | |

| (3) | HMG-CoA还原酶 | 线粒体 微粒体 | NADPH |

| (4) (5) (6) (7) (8)(9) | MVA激酶 MVA-5-磷酸激酶 MVA-5-焦磷酸激酶及脱羧酶 异戊烯焦磷酸异构酶 三甲十二碳三烯焦磷酸合成酶 | 胞液 胞液 胞液 胞液 微粒体 | ATP,Mg++ ATP,Mg++ ATP、Mg++ Mg++ Mg++ |

| (10) | 鲨烯合成酶 | 微粒体 | NADPH SCP Mg++,Mn++ |

| (11) | 鲨烯环氧酶 | 微粒体 | NADPH, O2, SCP |

| (12) | 2, 3-环氧鲨烯固醇环化酶 | 微粒体 | NADPH, O2, SCP |

| (13)~ (17) | 多种酶系 | 微粒体 | NADPH, NAD+,NADH O2,SCP |

胆固醇生物合成过程中,HMG-CoA还原酶是一个限速酶,其分子量约为208000,代谢率很高,半寿期2~4小时。此酶在胆固酶生物合成的调控中,处于很重要的地位。多种调节胆固醇生物合成的因素,主要是直接或间接影响这一限速酶的活性而发挥作用的。重要的调节因素有:

❶胆固醇自身的反馈阻遏作用:肝细胞中胆固醇浓度的增高,即可抑制胆固醇的合成。其作用一方面是阻遏HMG-CoA还原酶的合成;另一方面可能是胆固醇与SCP结合后,可直接抑制HMG-CoA还原酶的活性,从而更迅速地调节胆固醇的合成。低密度脂蛋白(LDL)也有阻遏HMG-CoA还原酶的作用,这是由于LDL进入细胞后,在溶酶体酶的作用下,其中含量较多的胆固醇及其酯均以胆固醇的形式释放之故。由于胆固醇的这种反馈阻遏作用,食物胆固醇含量一般不致过多地影响血浆胆固醇浓度。但这一调节机构似乎只限于肝脏及骨髓,而对肠粘膜细胞无控制作用,因此,大量摄入胆固醇后,血浆胆固醇浓度仍有一定程度升高。此外也有报告提示,胆固醇反馈抑制的第二个环节是在鲨烯环化为羊毛固醇的步骤。

❷总热量及膳食种类的影响: 肝内HMG-CoA还原酶的活性与摄入的总热量成正比关系,与活动量呈反比关系。饥饿时肝内的HMG-CoA还原酶活性及胆固醇合成速率明显下降,饭后此酶活性及胆固醇合成率则上升。糖、脂肪和蛋白质分解产生的乙酰辅酶A如有过量时,除可供合成脂肪外,亦可在微粒体大量合成HMG-CoA,使HMG-CoA还原酶所催化的反应亦随之加快。此外,HMG-CoA还原酶的辅酶NADPH主要来自磷酸戊糖代谢,而糖类食物能促进戊糖通路的运行。摄入过多的脂肪或脂肪动员增加时,不仅乙酰辅酶A来源增加,而且游离脂肪酸又是HMG-CoA还原酶的诱导剂,因此它能促进胆固醇的合成。不饱和脂肪酸的作用则相反,它既可降低血浆游离脂肪酸的含量,又能抑制肝内HMG-CoA还原酶的活性,从而使肝内胆固醇合成及血浆胆固醇浓度下降。这可能是由于不饱和脂肪酸可在体内转变成前列腺素,后者可通过cAMP蛋白激酶系统而使HMG-CoA还原酶失活,或抑制脂肪动员,降低血浆游离脂肪酸从而使肝中胆固醇合成减少。由此可见,适当节制饮食,增加体力活动,对于调节体内胆固醇合成,控制血浆胆固醇浓度有着积极的意义。

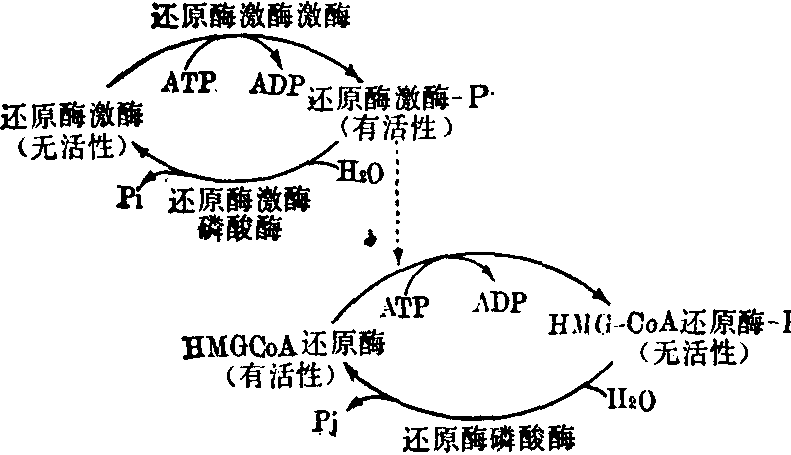

❸激素的调节作用: 动物切除垂体后,肝中HMG-CoA还原酶和胆固醇的合成均见降低,给予生长素或ACTH后,血浆脂肪酸浓度和肝内胆固醇的合成速度均上升,并且血浆生长素水平的昼夜变化和HMG-CoA还原酶的变异在时间上比较一致。但胆固醇合成的昼夜变化是否和生长素的节律性分泌有关,尚待证明。肾上腺素和去甲肾上腺素可促进HMG-CoA还原酶的合成,从而增加胆固醇的合成。此作用是否和加速脂肪动员而增加血浆游离脂肪酸有关,尚未证实。甲状腺激素可使HMG-CoA还原酶及胆固醇的合成明显加速,但甲状腺功能减退者,给三碘甲腺原氨酸后,需在36h后才见HMG-CoA还原酶活性上升,故此激素恐非直接影响此酶活性,而可能是增加组织对儿茶酚胺的敏感性的结果。另一方面,甲状腺激素促进胆固醇转化为胆汁酸的作用比促进胆固醇合成的作用更强,因而甲亢病人常见血浆胆固醇降低,而甲状腺功能减退者,血浆胆固醇增高。肾上腺皮质激素、胰岛素和胰高糖素对胆固醇合成均有影响,但其作用均尚无定论。最近有人认为激素主要通过腺苷酸环化酶改变cAMP蛋白激酶系统活性,控制两型HMG-CoA还原酶的互变(图2)。

图2 HMG-CoA还原酶活性的调节

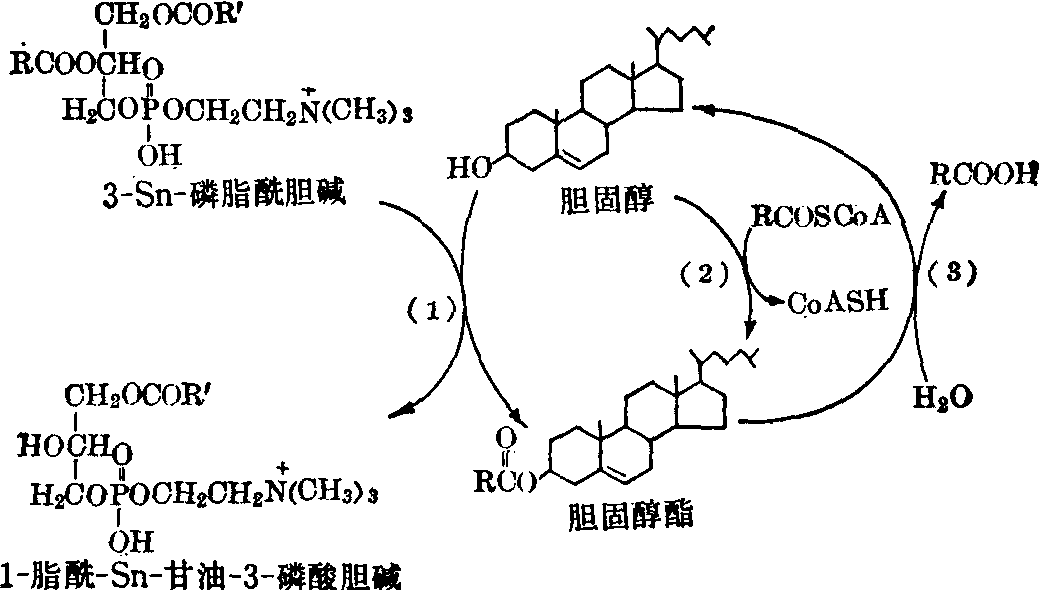

胆固醇的转化、运输及排泄 胆固醇在组织及血浆中均有游离型及酯型两种存在形式。小肠吸收后进入淋巴的胆固醇80~90%是胆固醇与长链脂肪酸所形成的酯。血浆总胆固醇约2/3为酯型,胆固醇的酯化方式在组织和血浆内有很大不同:在组织中,胆固醇在酰基转移酶的催化下,胆固醇接受脂肪酰辅酶A的脂酰基而形成胆固醇脂。在血浆则主要通过3-Sn-磷脂酰胆碱胆固醇酰基转移酶(因前者旧称卵磷脂,故此酶常用代号LCAT)的作用而酯化。酯化胆固醇的脂酰基来自磷脂酰胆碱的β位,由于磷脂酰胆碱β位结合的多是不饱和脂酰基,因而血浆胆固醇脂所含的脂酰基也几乎全是不饱和的。胆固醇酯的分解则主要通过组织中一种特异的酸性脂酶一一胆固醇酯酶的催化下水解(图3)。

正常时血浆中胆固醇及其酯的比值较为恒定,约为1:2。总胆固醇值发生改变时,血浆LCAT活性也相应发生变化。LCAT在肝细胞内合成,释放入血后,受HDL中载脂蛋白A激活而发挥作用。在患肝病时,除胆固醇合成降低外,LCAT的合成亦发生障碍,血浆胆固醇的酯化作用明显下降,因而胆固醇及其脂之比值升高。胆道梗阻时,胆固醇排泄障碍,两型胆固醇均增高,但其比值基本不变。

胆固醇及其酯都是以脂蛋白的形式运输。各种脂蛋白中含胆固醇量不同,转运的方向也不一样。小肠吸收或合成的胆固醇主要是以乳糜微粒(CM)形式经淋巴入血,肝脏合成的胆固醇则主要以极低密度脂蛋白 (VLDA)形式入血。但是,胆固醇及其酯含量最多、并将它们运送至有关细胞的是VLDL的降解产物——低密度脂蛋白(LDL)。LDL与细胞表面的受体结合后,通过胞饮作用进入细胞,然后在溶酶体的作用下,LDL释放出胆固醇及其脂;胆固醇酯又在脂酶的催化下水解而释放游离胆固醇。细胞摄取胆固醇的调节,是通过控制LDL受体分子合成的反馈机制来实现的。在胆固醇向肝内的转运方面,高密度脂蛋白 (HDL)及LCAT起一定作用。HDL颗粒表面含有丰富的磷脂酰胆碱,在LCAT的作用下,HDL表面的游离胆固醇不断被酯化并向颗粒内层转移,于是使HDL表面与周围组织细胞之间出现一定的胆固醇浓度差,这有利于周围组织的胆固醇向HDL扩散,后者再将这些胆固醇运至肝脏。

图3 胆固醇的酯化及胆固醇酯的水解

在人体内,胆固醇所含环戊烷多氢菲不能彻底分解,机体对胆固醇的排泄,主要通过胆汁酸或直接以胆固醇的形式由胆道排出。小部分胆固醇可在肾上腺皮质和性腺内转变成类固醇激素或在肝脏、皮肤、肠粘膜细胞内转变成7脱氢胆固醇,后者在紫外线照射下衍变为维生素D3。以上转化见“肾上腺皮质激素”和“维生素D”条。

部分胆固醇可在组织中(主要是肝脏)被还原成二氢胆固醇。后者在正常人体内含量约为5~10g: 与胆固醇一同分布于全身,其生理意义尚不了解(当脑内出现黄色瘤时,其中含大量二氢胆固醇)。胆固醇及二氢胆固醇均可随胆汁排入肠道,其中一部分被重吸收,一部分胆固醇可在肠内细菌作用下,还原为较难吸收的粪固醇,后者与未被吸收的胆固醇、二氢胆固醇统称为粪类固醇,每日约有0.5g随粪便排出体外。还有少量胆固醇及二氢胆固醇以皮脂形式溢出,小部分胆固醇及其酯随表皮细胞脱落而排出体外。

胆固醇代谢异常 胆固醇代谢异常可概括为高、低胆固醇血症两大类。以前者较多见。引起高胆固醇血症的原因很多,主要是胆固醇合成的调节障碍。如糖尿病、肾病综合征、肝胆疾患、甲状腺功能低下、动脉粥样硬化以及黄色瘤等(产生高胆固醇的机制详见本书有关部分)。此外,还有由于细胞LDL受体蛋白质的变异,使细胞不能摄入胆固醇而致的家族性高胆固醇血症,有由于先天性LCAT缺陷而引起的血浆游离胆固醇及磷脂酰胆碱的增高及由于溶酶体酸性脂酶缺陷而致的胆固醇酯贮积病等。进一步研究这些代谢异常,有着特别重要的意义。

低胆固醇血症常见于贫血、肝病、感染、甲状腺功能亢进、饥饿等情况。

☚ 生物膜中的脂类 磷糖脂 ☛

- 建立国都是什么意思

- 建立国际农业发展基金协定是什么意思

- 建立国际政治经济新秩序是什么意思

- 建立国际新秩序行动纲领是什么意思

- 建立国际经济新秩序宣言是什么意思

- 建立土司制度是什么意思

- 建立在道德和正义基础上的交情是什么意思

- 建立城市减灾应急管理系统是什么意思

- 建立基业是什么意思

- 建立基础是什么意思

- 建立基础,拓展事业是什么意思

- 建立外交关系是什么意思

- 建立多边投资保证机构公约是什么意思

- 建立多边投资担保机构公约是什么意思

- 建立大使级外交关系是什么意思

- 建立大湖国家经济共同体协定是什么意思

- 建立学前教育评价指标体系的基本方法是什么意思

- 建立学前教育评价指标体系的意义是什么意思

- 建立完善企业经营机制是什么意思

- 建立实现联系是什么意思

- 建立客户长期联系的策略是什么意思

- 建立家庭是什么意思

- 建立家庭,长期居住是什么意思

- 建立对外共同税率是什么意思

- 建立小集团谋私是什么意思

- 建立岭南文化的新体系是什么意思

- 建立工厂、商店等是什么意思

- 建立布置中学生物实验室的技能是什么意思

- 建立年号是什么意思

- 建立德业是什么意思

- 建立战功,名垂青史是什么意思

- 建立战时军事体制是什么意思

- 建立指挥自动化中心是什么意思

- 建立新国家是什么意思

- 建立新王朝是什么意思

- 建立新的是什么意思

- 建立新的国家,承继祖先基业是什么意思

- 建立新的国际经济秩序宣言是什么意思

- 建立新的国际经济秩序的行动纲领是什么意思

- 建立新的王朝或国家是什么意思

- 建立新税务机关和征税制度是什么意思

- 建立显赫武功是什么意思

- 建立普遍性国际组织的建议案是什么意思

- 建立村是什么意思

- 建立某种联系是什么意思

- 建立根基是什么意思

- 建立森林资源保护管理队伍是什么意思

- 建立欧洲共同体单一理事会和单一委员会的协定是什么意思

- 建立欧洲原子能共同体条约是什么意思

- 建立欧洲和地中海植物保护组织公约(修正本)是什么意思

- 建立欧洲煤钢共同体的条约是什么意思

- 建立欧洲经济共同体条约是什么意思

- 建立残疾人人才库是什么意思

- 建立民族文学的风格是什么意思

- 建立水市场是什么意思

- 建立法制是什么意思

- 建立海关合作理事会的公约是什么意思

- 建立湘南改革开放过渡试验区是什么意思

- 建立湘西土家族苗族自治州是什么意思

- 建立特务组织是什么意思