回族Huizu

中国56个民族之一。人口861万(1990)。主要聚居在中国宁夏回族自治区、新疆昌吉回族自治州、甘肃临夏回族自治州及青海门源、民和、大通、化隆等回族自治县,余者散居全国各地。回族通用汉语和汉文。由于恪守伊斯兰教的缘故,保留了不少阿拉伯语和波斯语的词汇。回族传统体育活动有木球、绊跤、掼牛、回族武术、打铆球、打抛俩、打梭儿、墙球、洒蛋蛋、打石头、踢毛毽、拔河、打权杨、对棍、顺风扯旗、掷子、方棋、攉杆、跳格、打砖、弹腿、滑冰车、斗鸡、赶老牛、护身拳、通备拳、八极拳、阴把枪、环子捶、回民七势、十三太宝气功、花式跳绳等。

❶木球。球形为长圆柱体,由板柄和板头两部分组成。该运动是由回族青少年放牧时“打篮子”、“赶毛球”等活动演变而来。木球比赛近似曲棍球和冰球,需要个人技巧与集体配合。在1982年第2届和1991年第4届全国少数民族传统体育运动会上被列为表演项目。

❷掼牛。亦称“斗牛”。源于回族民间生活中的宰牛,即徒手将牛掼倒捆住。流行于宁夏、甘肃、河南、河北等地。

❸回民七势。七势即劈势、抹手势、旱游船势、辘轳转势、兽头势、夜行犁势、插花势。拳术布局开阔,套路多走直线,器械多打四门。

❹花式跳绳。绳长10~13米,2人各执一端。花式有拾棉花、腰里串、纺车转、青蛙式、旱地拔葱等。

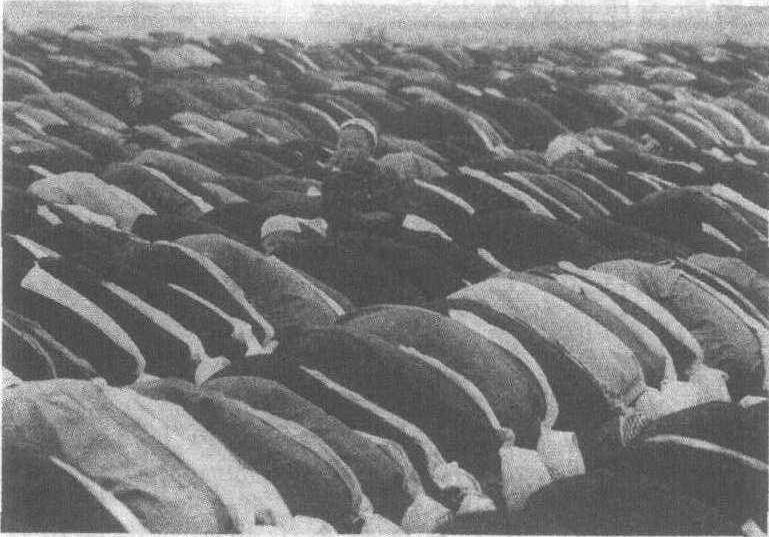

回族打木球

回族huízú

我国少数民族之一,主要分布在西北地区及河南、河北、山东、云南、安徽、辽宁、北京、天津等省市。

★回禀 回潮 回锅 回环 回扣 回笼 回炉 回暖 回乡 回忆录 回瞋作喜 回光返照

★驳回 撤回 返回 挽回 追回 百折不回

回族huízú

〈名〉中国少数民族之一,主要分布在宁夏、甘肃、青海、河南等地。

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

回族

中国少数民族之一。又称回回。回族主要来源是13世纪初叶,大量迁来中国的中亚人、波斯人和阿拉伯人,在与汉族、维吾尔族、蒙古族相处过程中不断融合而形成的。1990年有人口8,602,978人。主要分布在宁夏回族自治区、甘肃、陕西、新疆、青海、河北、河南、山东、北京、天津、辽宁、云南、贵州等地分布也较多。讲汉语,使用汉文。信仰伊斯兰教。回族主要从事农业,部分经营手工业和小商业。由于长期和汉族杂居,在政治、经济、文化等各方面与汉族最为接近。中华人民共和国成立以前,处于封建地主经济发展阶段,并有一定的资本主义经济成分。中华人民共和国成立后,国家在其主要聚居地建立了宁夏回族自治区、甘肃临夏回族自治州、新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州以及河北大厂回族自治县等十几个回族自治县,使回族人民真正享受了当家作主的权利,各项事业均有迅速发展。

回族

中国少数民族之一。又称回回。大杂居,小聚居分布。在农村自成村落,在城市自成街道。四川有108638人 (1990年)。以盐亭、青川、阆中、西昌、会理、松潘、成都、重庆、泸州、自贡、内江等县市较集中。源流可上溯至唐代在中国经商的阿拉伯和波斯商人。13世纪蒙古军西征,又有大批信仰伊斯兰教的民族迁入中国。最早进入四川的回族是以屯戍人户身份而来,时间在元至元初年 (1264年~1279年)。明、清时期一些回族军士或商人从西北和云南进入今川北、川东开垦定居。清末成都市区已有回族2万余人,建有10座清真寺。居农村者以农业为主,兼营商业、畜牧业等; 居城市者主要从事工商业,少数为工人。中华人民共和国成立后建立8个回族乡。通用汉语、汉字。一些回民尚保留阿拉伯语或波斯语的少量词汇。信仰伊斯兰教,其思想体系对回族的政治、经济、文化、习俗有广泛和深刻影响。每周主麻日做礼拜。主要节日有开斋节、古尔邦节和圣纪节。婚丧均用宗教仪礼。以米、面为主食,吃牛、羊肉,忌吃猪、马、驴、骡和凶猛禽兽的肉与动物的血。实行土葬,不用棺。喜戴黑、白色帽。过去自办回民中、小学。现回民从事的行业广泛。

回族

❶我国少数民族之一。从族源上说,以13世纪迁入的中亚各族人、波斯和阿拉伯人为主,其中包括7世纪以来侨居东南沿海某些商埠的阿拉伯和波斯商人后裔在内,长期民族杂居过程中吸收融合了汉族、蒙古族、维吾尔族等成分逐渐形成。另外,有的说还包括10世纪中期分布在葱岭以东,西喀什噶尔等地改信伊斯兰教的部分回鹘人后裔在内。回族人的风俗习惯主要来自伊斯兰教的教规,比如出生时起“经名”,结婚时请阿訇证婚(写“依扎布”),死后由阿訇主持殡葬,不吃猪肉、动物血和自死的动物等等。除伊斯兰教文化外,中国回族还明显地受到中国传统文化的影响。使用汉族的姓与名,并且在日常生活和社会活动中使用汉语汉文等。作为民族大家庭一员,回族同胞历史上为中华民族的物质和精神文明(包括科学文化艺术)建设都作出巨大和卓越的贡献。建国前回族以农业为主,有些地区兼营牧业。城镇回族多数经营小商业、小手工业和服务性行业等。建国后于1954年7月15日成立了昌吉回族自治州,回族人民充分享受到民族平等权利,为回族聚居区经济文化的发展提供了可靠的保障。工农业、商业、水利交通、卫生教育等各个方面都得到了空前的发展。主要节日有“古尔邦节”、“肉孜节”等。据2000年第五次人口普查统计,新疆境内的回族人口有83.98万人,主要分布在昌吉回族自治州、焉耆回族自治县、伊宁市、伊宁县愉群翁回族乡、鄯善县东巴扎回族乡、霍城县三宫回族乡、和硕县乌什塔拉回族乡、察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡以及乌鲁木齐市、石河子市、特克斯县、巩留县、乌苏市、沙湾县、吐鲁番市、哈密市等。

❷中国新疆民族民俗知识丛书。马国荣著。新疆美术摄影出版社1996年9月出版。本丛书叙述和介绍了新疆回族的历史源流、社会变迁、文化生活和风俗民情。

回族

中国少数民族之一。分布于全国2000多个县、市,比较集中的是宁夏回族自治区,其次是甘肃、青海、云南、河南、河北、山东及3个直辖市,在全国的城市几乎都有其聚居区。现有860万人口。13世纪初,蒙古军队西征期间,一批信仰伊斯兰教的中亚人、波斯人和阿拉伯人来到中国,成为元代“色目人”中的主要成份,“回回”一词由民族他称而发展为自称。另有一批被称为“蕃客”的回回,是在唐初就来到中国经商的穆斯林的后裔,在与汉、蒙古、维吾尔等族的长期交往中,发展形成了我国的回族。回族以汉语文作为自己的民族共同语文。伊斯兰文化在回族的社会生活中影响很大,表现出宗教文化与世俗文化的广泛密切交融。农村中的回回往往自成村落,以农业为主,兼营畜牧业与手工业;城市中亦往往集中在某一街区,形成小社区。多从事商业与手工业。我国历史上回族在革命斗争和文化科学方面都有伟大贡献。

回族

旧称“回回”。中国少数民族之一。分布在全国绝大多数县、市,主要与汉族杂居。宁夏、甘肃、青海、新疆、云南、河南、河北、山东、安徽等省、区人数较多,并有大小不等的聚居区。7,219,352人(1982)。以十三世纪迁入的中亚各族人、波斯人和阿拉伯人为主,包括七世纪以来侨居东南沿海某些商埠的阿拉伯和波斯商人后裔在内,在长期发展中吸收汉、蒙古、维吾尔等族成份逐渐形成。一说还应包括十世纪中期以来分布葱岭东西喀什噶尔等地改信伊斯兰教的部分回鹘人后裔在内。其先民在唐宋时被称为“蕃客”。元明以来称”回回”。历史上从事内地和边疆屯田垦牧,或经营制香、制药、制革、制炮以及矿产的采冶业等都较著名。尤擅于经商。涌现出不少政治家、思想家、航海家、建筑家、学者及诗人、画家、经学家等。元末明初以来反封建压迫斗争从未间断,尤以清代西北和云南等地回族起义规模大,时间久。近代回族人民以不同形式参加了反帝反封建的斗争。五四运动后不少先进分子在中国共产党的创建初期作出了贡献,广大人民则广泛参加了党领导的新民主主义革命,第二次国内革命战争时期甘、宁边界地区曾建立过回民自治政权,抗日战争和解放战争时期,在河北、山东等地建立了大小数十支回民武装,在党的领导下,反抗日本帝国主义侵略和国民党反动统治, 为中国革命的胜利作出了贡献。解放前处在封建地主经济发展阶段, 在北京、上海、武汉等地已有民族工商业资本经营的公司或工厂。操汉语,使用汉文。在文化上曾受阿拉伯、波斯等西亚传统文化和汉文化的影响, 因和汉族关系密切,汉文化倾向更为显著,但在心理状态和经济生活、宗教信仰、风俗习惯等方面仍表现出自己的特点。多信仰伊斯兰教,属逊尼派。饮食、丧葬、婚姻、节日等受宗教影响至深,并已成为民族习惯。经济以农业为主, 部分地区兼营畜牧业及其他行业。在城镇者多从事商业及服务性行业。解放后建立一个自治区、两个自治州、六个自治县,并分别与彝、苗等族建立三个联合自治县。散居的回民充分享受了民族平等权利。经过一系列社会改革, 废除了封建压迫和宗教封建特权制度。各自治地方的工农业生产不断发展,象牙雕刻、景泰兰、苏绣、砖雕及织毯等传统工艺,得到继承和发扬。工人阶级队伍发展壮大, 科技、医药及文艺、体育事业中人材辈出。

回族

主要聚居在宁夏回族自治区。在甘肃、青海、新疆、云南、河南、河北、山东、安徽、北京、天津等10省、自治区和直辖市,也有大小不等的聚居区。人口为9816805人(2000),其中男5002072人,女4814733人。受教育程度:研究生6134人,大学本科119613人,大学专科238512人,中专314898人,高中739688人,初中2588667人,小学3285763人,扫盲班239811人,未上过学1396753人。分布的行业:农、林、牧、渔业291603人,采掘业4640人,制造业52077人,电力、煤气及水的生产和供应业4186人,建筑业9004人,地质勘察业、水利管理业710人,交通运输、仓储及邮电通信业17634人,批发和零售贸易、餐饮业55188人,金融、保险业3382人,房地产业1400人,社会服务13214人,卫生、体育和社会福利业5472人,教育、文化艺术及广播电影电视业13619人,科学研究和综合技术服务业1369人,国家机关、政党机关和社会团体14301人。其他行业1508人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人10890人,专业技术人员30744人,办事人员和有关人员18998人,商业、服务业人员67595人,农、林、牧、渔、水利业生产人员291584人,生产、运输设备操作人员及有关人员69123人,不便分类的其他劳动者373人。回族,自称“回回”,以13世纪迁入的中亚各族人、波斯人和阿拉伯人为主,包括7世纪以来侨居东南沿海某些商埠的阿拉伯和波斯商人后裔在内,在长期发展中吸收汉、蒙古、维吾尔等族成分逐渐形成。一般还包括13世纪中期以来分布于葱岭东西及喀什噶尔等地改信伊斯兰教的部分回鹘人后裔在内。回族通用汉语和汉文。信仰伊斯兰教,忌吃猪肉,不吃一切动物的血和自死亡动物。实行一夫一妻制。结婚时请阿訇证婚,人死后请阿訇主持殡葬。

回族

回族人口为860多万人。主要聚居于宁夏回族自治区,在甘肃省、青海省、河南省、河北省、山东省、云南省等分布较多,有大小不一的聚居区。中国其他地方也有许多回族人聚居和散居。回族分布广泛,可以说回族散于全国各地,是中国分布最广的少数民族。

回族人信仰伊斯兰教。回族人与汉族人长期生活在一起,因此都使用汉语,使用汉文字。与其他民族生活在一起的回族人也会使用那个民族的语言,少数人通晓阿拉伯语和波斯语。

回族的来源可上溯到7世纪。那时阿拉伯和波斯商人到中国来经商,留居中国东南沿海的广州、泉州等地,历经几百年的发展,逐渐成为回族的一部分。另外,13世纪初叶,因战争大批被迫迁到中国西北部的中亚人、波斯人和阿拉伯人,通过婚姻、信教等形式,不断地同汉族、维吾尔族、蒙古族人融合,逐渐形成了回族。现在全国绝大多数县、市都有回族居住,是中国人口较多、分布最广的少数民族。回族人信仰伊斯兰教,在聚居的城市、乡镇,甚至村落都建有清真寺,形成围寺而居的特点。他们有自己特殊的饮食习惯,所以有以饮食业为主的经商传统。人们常可见到挂着“回民”、“清真”招牌的饭店、食品店,那是专为回族群众服务的商店,里面各种脍炙人口的风味小吃吸引着各民族的人。回族的经济文化水平较高,对中国的历史发展起了重大的作用。

回族

回族主要在化隆、门源回族自治县及西宁、湟中、祁连等县。青海回族的活动可以追溯到唐代。元代大量伊斯兰信仰者集体移居青海,经过长期同当地各民族密切交往,逐步繁衍发展成今天的青海回族。青海回族通用汉语,在宗教生活和日常生活仍保留一些阿拉伯语、波斯语。回族信仰伊斯兰教。

027 回族

中国少数民族。人口8602978人(1990)。分布于宁夏、甘肃、青海、新疆、云南、河北、河南、山东、安徽等全国大多数省、市、区。先民在唐宋时被称为“蕃客”,元明以来称“回回”。13世纪以来,部分中亚人、阿拉伯人和波斯人迁入中国,与汉、蒙古、维吾尔等族长期杂处融合形成回族。使用汉语文。信奉伊斯兰教,属逊尼派。在宗教影响下形成独特的民族习惯。主要从事农业,少数地区兼营畜牧业,尤擅经商。文化上曾受波斯、阿拉伯等西亚文化影响,与汉族经济、文化联系更为密切。元明清历代都出现过不同规模的反封建压迫的起义。近现代民主革命中,回族人民作出了积极贡献。抗战到解放战争时期,回族聚居的抗日根据地、解放区建立了回族自治政权。解放后建立了宁夏回族自治区。

回族

中国少数民族之一。回回民族的简称。由中国国内的汉、维吾尔、蒙古等族与国外的多种民族成分在长时期内相互融合、发展而成,也是中亚伊斯兰教文化同中国汉文化相互交汇的产物。早从7世纪以来,即有少数波斯人和阿拉伯人在中国定居。这些人建筑了中国最早的一批礼拜寺,世代繁衍,又辟建了穆斯林的墓地。元代时称他们为回回蕃客或南蕃回回。两宋时期,伊斯兰教已由喀什噶尔向东南传播到和田、叶尔羌、英吉沙尔等回纥人聚居地,13世纪初期的蒙古军西征,将葱岭东喀什噶尔等地信仰伊斯兰教的回纥人的后裔,同葱岭西的中亚及波斯、阿拉伯等地的不同民族的穆斯林,大批被征发或迁徙到中国,散居于全国各地,成为元代色目人中的重要部分,也是中国回族的主要来源。移居中国的西域各国“回回”人,受到文化较落后、人数不太多的蒙古统治者的信赖与重用,其政治地位较汉族人优越,在各级政府机构及全国各地为官者颇多。通常一个回回人为官,都有一大批回回百姓跟随。《明史·西域传》说到: “元时回回遍天下。”在各地散居的回回人,因信仰伊斯兰教,往往形成“大分散、小集中”的格局,回回村、回回营、回回屯等大量出现。共同的宗教信仰、共同的利害关系往往又使回回人产生共同的心理素质,“天下回回是一家”,“回回见面三分亲”等即是此心态的反映。元世祖忽必烈时,信奉伊斯兰教的维吾尔人或因配合蒙古军征战,或因奉派到内地当官,或因到战略要地戍守等原因落籍于内地,成了回族。回回与汉族杂居共处,受汉人影响极大,故有“今居服习俗,久同华族”的说法。回回讲汉语,通用汉文字。回回人信奉伊斯兰教,故其聚居区内都建有清真寺。作为其宗教及社会活动的场所。《古兰经》是伊斯兰教的经典,行动准则; 《圣训》是对《古兰经》的注解及示范。回回人逢年过节,喜食油香、馓子及各种油炸食物。肉食主要是牛、羊、鸡、鱼。禁食猪、马、驴、骡、狗、鸭等。

回族huizu

中国少数民族之一。主要居住在宁夏回族自治区及甘肃、青海、河南、河北、山东、云南、安徽、新疆等地。

回族Huizu

我国少数民族中人口较多、分布最广的一个民族。人口约86万(1990年)。在全国各省、市、自治区,甚至大多数县、市都有回族居住,其最集中分布的地区主要有两个:一是宁夏自治区,二是甘肃、青海两省毗邻部分。回族是回回民族的简称。回族的祖先是元代从中亚和西亚迁入我国的“色目人”,以后又吸收、融合了一部分汉、蒙古、维吾尔等民族成分,逐渐发展形成为一个民族。回族以汉语作为本民族的语言,并保留了一些阿拉伯语和波斯语的词汇。回族受伊斯兰教的影响很深刻,一些宗教规定逐渐变成了民族的风俗习惯。例如,回民不吃猪肉,不吃一切动物的血和自死之物,不饮酒,这些都是根据《古兰经》的规定而来的。再如,回民男子习惯戴白帽或黑帽,这原是教徒们做礼拜时戴的。妇女戴黑、白或绿色的盖头,也与宗教规定有关。回民爱清洁与其作礼拜时要“小净”(洗脸面、口鼻和手、脚等),或“大净”(洗全身)有关。为了宗教活动和生活习俗上的便利,回民习惯在住地修建“礼拜寺”,明末清初则统称为“清真寺”。回民多围寺而居。由于回、汉族杂居和使用汉语,回族受到中国传统文化的影响也很强烈。明代回族人的衣着已逐渐与汉人相同,使用了汉族的姓和名。明代晚期,回族人已经“士农工商通与汉人相同”,但是,在共同心理状态、经济生活、宗教信仰和风俗习惯等方面,回族们表现出自己的特点。回族在政治、经济、文化等方面都出现过不少杰出人物,为国家的发展和中华民族的文化事业做出了巨大贡献。明代航海家郑和是云南省昆阳回族人,他曾率领庞大船队先后访问亚、非30多个国家。圣纪、开斋节和古尔邦节是回民的三大节日。

回族

中国少数民族。分布在全国各地,主要聚居宁夏回族自治区和甘肃、青海等地。人口7219352人(1982年)。是中国国内和国外多种民族成份在历史上长期发展融合形成的民族。信奉伊斯兰教,习惯在居住地修建“清真寺”。善于经商及从事手工业,风俗习惯深受伊斯兰教影响,忌吃猪肉和一切动物的血及自死动物。实行土葬。作为一个民族形成于元代,有别于中国土著民族,少有土地,多为无业游民和流民,历史上在开发地多人少的边疆地区的活动中,和各族人民一起作出过积极的贡献。在和汉族长期杂居过程中,日益受汉文化影响,衣饰、语言、姓氏与汉族大体相同。中华人民共和国成立后,实行了民族区域自治政策,先后成立了宁夏回族自治区和一些自治州、县、回族经济、文化、教育、卫生等各项事业有了很大发展。

回族huizu

境内主要的少数民族,分布于市辖13个县市区。关中是回族形成时间较早的主要集中居住区之一。据《续修陕西通志稿》估计,清初全省有七八十万回族。同治元年(1862)回民起义前,境内渭河以北的广大地区,是回族主要集中区和杂居区。经过回民起义,当时回族群众流失严重。今咸阳境内的回族,大多从河南、甘肃、宁夏和西安、镇安等地迁来。新中国成立后,不少回族职工、复员转业军人和毕业学生,被分配到境内各地工作。甘肃、宁夏等地少数回族,也有因谋生和婚姻移居咸阳的。20世纪60年代,有河南禹县刘姓、艾姓的10户(56人)回族群众移居乾县,陕西镇安县茅坪和河南省23户(108人)回族群众迁居旬邑县马栏镇。据第五次人口普查统计,全市有回族5880人,75%以上散居于秦都、渭城两区和兴平市。

回族

中国少数民族之一。主要聚居于宁夏回族自治区,在甘肃、青海、河南、河北、山东、云南等省分布也较多,有大小不等的聚居区。7,219,352人 (1982年)。以13世纪迁入的中亚各族人、波斯人和阿拉伯人为主,在长期发展中吸收汉、蒙古、维吾尔等族成分逐渐形成回回民族。使用汉语文,汉文化倾向比较显著。多信仰伊斯兰教,属逊尼派。历史上从事内地和边疆屯田垦牧,或经营制香、制药、制革、制炮以及矿产开采等。经济以农业为主,部分地区兼营畜牧业及其他行业。解放以来,建立了1个自治区、2个自治州、6个自治县,并分别与彝、苗等族建立了3个联合自治县。经过社会改革,废除了宗教封建特权和压迫剥削制度。传统工艺有象牙雕刻,生产景泰兰、苏绣、灯彩、刻砖、制作地毯等。主要节日有圣纪、开斋节、古尔邦节。

回族

回回民族的简称。我国55个少数民族之一。人口总计8602978人(1992年统计),分布在全国绝大多数县、市,主要与汉族杂居。宁夏、甘肃、青海、新疆、云南、河南、山东、河北、安徽等省、区人数较多,并有大小不同的聚居区。族源可上溯到公元7世纪末,以13世纪迁入的中亚各族人、波斯人和阿拉伯人为主,在长期的发展中吸收了汉、蒙古、维吾尔等族成分逐渐形成。其先民在唐宋时被称为“蕃客”,元明以来称“回回”。历史上从事内地和边疆屯田垦牧,或经营制香、制药、制草、制炮以及矿产的采冶业等都较著名。尤擅于经商。涌现出不少政治家、思想家、航海家、建筑家、学者及诗人、画家、经学家等。元末明初以来反封建压迫斗争从未间断,尤以清代西北和云南等地回民起义规模大、时间久。近代回族人民以不同形式参加了反帝反封建的斗争。“五四”运动以后不少先进分子在中国共产党的创建初期做出了贡献,广大人民则广泛参加了党领导的新民主主义革命。第二次国内革命战争时期,陕甘宁边界地区曾建立过回民自治政权;抗日战争和解放战争时期,在河北、山东等地建立了大小数十支回民武装,在共产党的领导下,反抗日本帝国主义侵略和国民党反动统治,为中国革命的胜利做出了贡献。解放前处在封建地主经济发展阶段,在北京、上海、武汉等地已有民族工商业资本经营的公司或工厂。操汉语,使用汉文。在文化上曾受阿拉伯、波斯等西亚传统文化和汉文化的影响,因和汉族关系密切,汉文化倾向更为显著,但在心理状态和经济生活、宗教信仰、风俗习惯等方面仍表现出自己的特点。多信仰伊斯兰教,属逊尼派。饮食、丧葬、婚姻、节日等受宗教影响甚深,并已成为民族习惯。经济以农业为主,部分地区兼营畜牧业及其他行业。在城镇者多从事商业及服务性行业。建国后全国建立了一个自治区、两个自治州、六个自治县,并分别与彝、苗等族建立三个自治县。散居的回民充分享受了民族平等权利。经过一系列社会改革,废除了封建压迫和宗教封建特权制度。各自治地方的工农业生产不断发展,砖雕、民族膳食等传统工艺,得到继承和发扬。工人阶级队伍发展壮大,科技、医药及文艺、体育事业中人才辈出,人民群众生活逐年改善。

回族

又称回回、回民。回族在全省是居住最为分散而又最为广的民族。其中比较集中聚居的是常德和邵阳、长沙三地市。据统计,湖南省有回族93583人。先后建立了4个回族乡。13个回族村。据史料载,湖南省回族于明洪武元年(1368) 因征调和用兵进湘的,入湘的有两支,一支从北京南下,另一支从南京沿江而上,落籍于长沙、邵阳和常德。后随着商业贸易的发展,不断有外地回族迁入,分散于三湘大地。六百余年来,回族与其它兄弟民族和睦相处,共同开发建设三湘。回族继承了善于商贾的优良传统,对湖南的商业手工艺发展作出了可贵的贡献。迁湘之初。以阿拉伯语、波斯语和汉语同时使用。由于长期与汉族杂居,现在已惯用汉语,少部分回民仍用阿拉伯语念《古兰经》。继承古老的伊斯兰文化,有丰富的民间文学、民间艺术和习武传统。信奉伊斯兰教,在清真寺举行各种宗教活动。

回族

又称回回,回民信仰伊斯兰教。湖南回族居住最为分散,分布最为广泛,全省104个县市都有回族,其中比较集中的是常德、邵阳、长沙市,衡阳市、张家界市、怀化市等。1990年人口普查统计全省有回族93583人,建立4个回族乡、13个回族村。2000年全国人口普查湖南有97368人。湖南回族的来源有二: 一是明洪武年间,由北南下而入湘的军队屯戍人员; 一是从南京、北京、陕西、云南等地迁来,也有明末清初李自成、张献忠起义军中落籍的回民。随着长江东西交道的发达,东南沿海经商的回民,溯江而上经湘、资、沅、澧4水进入湖南腹地定居。后随着商业贸易的发展,不断有外地回族迁入,分散于三湘大地。六百余年来,回族与其他兄弟民族和睦相处,共同开发建设三湘。回族继承了善于商贾的优良传统,对湖南的商业、手工业发展,作出了可贵的贡献。该族迁湘之初,以阿拉伯语、波斯语和汉语同时使用。长期与汉族杂居,现已惯用汉语,只有少部分回民仍用阿拉伯语念《古兰经》,承继古老的伊斯兰文化。有丰富的民间文学、民间艺术,有习武传统。信奉伊斯兰教,在清真寺举行各种宗教活动。

羊肉大面/油茶锅块/常德回族油香/银丝百叶/清炖牛杂

回族

中国人口较多、分布较广的少数民族。沿黄河地区总人口为496.76万人(1990年),黄河中上游的宁夏回族自治区是流域内最集中的一个聚居区,有“回族之乡”之称,沿黄的其他省份也都有分布。回族全称回回族,是一个较年轻的民族,它由域内外多种民族成分长期融合发展而成,伊斯兰教在黄河流域的传播对其形成起了重要的凝聚和纽带作用。从族源看有3个方面:一是唐宋时期,大批阿拉伯和波斯的穆斯林商人,陆续来到黄河中下游的西安、开封等地定居,他们带来了西亚的伊斯兰文化,建立了黄河流域最早的一批清真寺;二是13世纪初,蒙古汗国西征,先后征服了葱岭以西、黑海以东广大中亚和西亚信奉伊斯兰教的国家和民族,随着每次战争的胜利,不同民族的中亚人、波斯人和阿拉伯人,被大批东迁,其中一部分以驻军屯牧的形式聚居或散居于黄河中上游地区,他们被称为回回,成为元代色目人的重要部分;三是由于通婚或其他社会的、经济的和接受伊斯兰教的原因,一部分汉族、蒙古族人也加入到回族的行列。从元代到明代,各种不同来源的回回逐渐形成了一个新的民族,同时,具有本民族特点的回回文化扎根于华夏大地,成为黄河文化的一个组成部分。回回人在东迁初期,阿拉伯语、波斯语和汉语同时使用,随着与汉族的交叉融合,其原有语种逐渐退化,汉语成为其共同语言。回回人身材魁梧,鼻高目深,主要从事农业和工商业,擅长经商和贸易。信仰伊斯兰教,饮食、服饰、生活都深受其影响,忌食猪肉、自死动物及动物血,忌饮酒吸烟。有三大节日:开斋节、古尔邦节和圣纪节。回回人从出生到死亡都与伊斯兰教密切相联,出生时起教名,死后要求速葬,以便早日“复命归真”,忌棺葬和火葬。独具民族风味的食品有馓子、牛肉拉面、油香、手扒羊肉、“夹板”和“羊眼儿包子”等。历史上有许多杰出人物为黄河文化做出了巨大贡献。文学艺术方面,著名诗人萨都刺著有《雁门集》20卷;诗人迺贤著有文集《河朔访古记》和诗集《金台集》;画家高克恭长于创作诗中有画的风景诗,著有《房山集》。“花儿”是人们控诉黑暗势力、憧憬光明未来、表达爱情和美好祝愿的艺术形式。科技方面,有天文学家札马鲁丁的《万年历》(亦称“回回历”)及天文仪器;有阿老瓦丁和亦思马领导研制的“回回炮”;建筑学家亦黑迭儿丁设计并领导建筑的元大都,成为其后北京城发展的基础。

回族礼拜

回族hui zu

Hui nationality

回族

Hui ethnicity;the Huis

回族

中国少数民族之一。又称回回族,旧称“回回”。8602978人(1990年)。散居在全国各省的绝大多数县、市,以宁夏回族自治区、甘肃、青海、新疆、陕西及河南、河北、山东、云南、安徽、北京等省市人数较多,并有大小不等的聚居区,主要与汉族杂居。成“大分散、小集中”的格局。使用汉语文,日常用语中残留阿伯语、波斯语词,还保留用阿拉伯文拼写汉文字的“小儿锦”。形成于元代(一说于明代)。族源可上溯到唐朝初期,阿拉伯人、波斯人、中亚及南亚、东南亚、东非、北非等信仰伊斯兰教国家和地区的商人、使者,来中国朝贡、贸易,留居广州、泉州、杭州、扬州、长安(今西安)、开封、洛阳等地安家落户者,当时被称为“蕃客”。元代称为“回回蕃客”或“南蕃回回”,成为回回来源的一个重要部分。主要来源是在13世纪初叶,由于蒙古人的西征被签发或自愿东迁的信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人和中亚、西亚各族人民,以及一部分唐时迁居葱岭东西、后改信伊斯兰教的回纥(或回鹘)人等,他们被称为“回回人”,成为元代色目人中的重要部分。他们也以“回回”自称。在长期历史过程中,不断吸收了汉、维吾尔、蒙古等民族。由于共同宗教信仰的维系,加上政治上的相同遭遇,逐步形成。以农业为主、兼牧业,或经营制香、制药、制革、造炮及矿产的采冶等业,尤擅于经商,从事珠宝玉石业、运输业到牛羊屠宰等传统行业。历史上涌现了不少政治家、思想家、航海家、科学家、工艺家、文学艺术家和伊斯兰教经学家等。元末明初以来,反封建斗争从未间断。以明末马守应起义和清咸同年间云南和西北等地的回民起义最著名。近代,积极参加反帝反封建斗争,从辛亥革命到五四运动,回族人民曾为推翻清王朝的封建统治和为中国共产党的初期建设及新民主主义革命作出贡献,抗日战争和解放战争时期,在河北、山东和陕甘宁边区曾建立大小数十支回民武装,为反抗日本帝国主义侵略和国民党反动统治作出贡献。与汉族关系密切,受汉族文化影响较多。但在心理状态、经济生活、宗教信仰和风俗习惯等方面仍表现出自己的特点。信仰伊斯兰教,属逊尼派。饮食、婚姻、丧葬、节日等受宗教影响很深,并成为民族习惯。经济以农业为主,部分地区兼营畜牧业等,在城镇多从事工商业及饮食服务性行业。解放后建立了1个自治区、2个自治州、6个自治县,并与彝、苗等族共建3个联合自治县。

- 趾尖的角质硬壳是什么意思

- 趾屈肌是什么意思

- 趾-指试验是什么意思

- 趾爪是什么意思

- 趾甲是什么意思

- 趾甲移植是什么意思

- 趾疔是什么意思

- 趾短伸肌是什么意思

- 趾短屈肌是什么意思

- 趾离是什么意思

- 趾端飞翔是什么意思

- 趾而望矣,不如登高之博见也。是什么意思

- 趾行是什么意思

- 趾踵是什么意思

- 趾踵相接是什么意思

- 趾踵相错是什么意思

- 趾蹼游离皮瓣移植是什么意思

- 趾迹是什么意思

- 趾钩是什么意思

- 趾错是什么意思

- 趾长伸肌是什么意思

- 趾长伸肌肌力试验是什么意思

- 趾长屈肌是什么意思

- 趾长屈肌肌力试验是什么意思

- 趾间关节是什么意思

- 趾间关节脱位是什么意思

- 趾间肉刺方是什么意思

- 趾间鸡眼方是什么意思

- 趾離是什么意思

- 趾音尘是什么意思

- 趾骨是什么意思

- 趾骨伤是什么意思

- 趾骨骨折是什么意思

- 趾高气扬是什么意思

- 趾高飞扬是什么意思

- 趾高飞粗是什么意思

- 趿是什么意思

- 趿势是什么意思

- 趿子是什么意思

- 趿子鞋是什么意思

- 趿拉是什么意思

- 趿拉二松是什么意思

- 趿拉儿是什么意思

- 趿拉子是什么意思

- 趿拉扫蹄是什么意思

- 趿拉板儿是什么意思

- 趿拉板儿鞋是什么意思

- 趿拉片儿是什么意思

- 趿拉铺铺儿是什么意思

- 趿拉鞋是什么意思

- 趿拉鞋[x

]是什么意思

]是什么意思 - 趿拎趿拉是什么意思

- 趿板鞋是什么意思

- 趿气是什么意思

- 趿润是什么意思

- 趿溜趿拉是什么意思

- 趿片片鞋儿是什么意思

- 趿脚子是什么意思

- 趿脚鞋是什么意思

- 趿趿是什么意思