噻嗪类利尿药

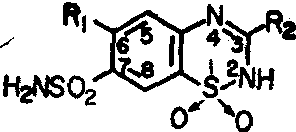

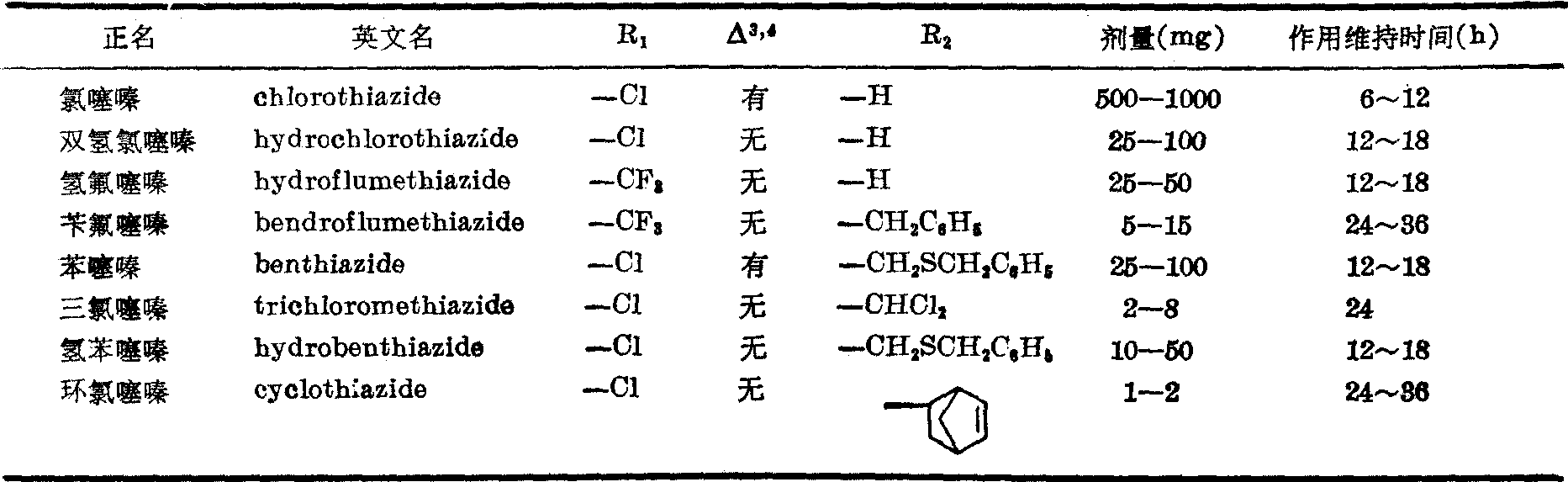

噻嗪类是临床上广泛应用的具有中等强度的口服利尿药,其基本结构为7-磺酰胺基-1,2,4-苯骈噻二嗪-1,1-二氧化物。氯噻嗪是这类药中首先合成并经深入研究的一种,其它衍生物基本性能相似,剂量虽不同,但可达同样强度。主要区别在于作用时间长短不同。最常用的是双氢氯噻嗪。

其作用如下,主要作用部位是髓袢升支的皮质部及远曲小管前段。由于噻嗪类抑制髓袢升支段对Cl-和Na+的重吸收,致使管腔内渗透压增加,水的重吸收也随之减少,结果尿量及尿中Na+,Cl-排出增多。由于运输至远曲小管的Na+增多,从而可促进Na+-K+交换,致使尿K+排出增加。长期应用可引起低血钾。此外,噻嗪类对碳酸酐酶有轻度抑制作用,致使H+—Na+交换减少,尿中HCO-3排出有所增加。噻嗪类还可减少尿酸和Ca++的排出。

噻嗪类具有降压作用,其初期降压作用是由于Na+与Cl-的排出,使细胞外液及血管内容量减少,长期用药则可减少外周阻力,出现持续降压效果,这可能与直接血管扩张有关,部分地由于离子浓度改变和分布于血管壁离子减少,使血管平滑肌对高压刺激的反应性降低。另一可能是噻嗪类利尿药具有磷酸二酯酶抑制作用,使细胞内cAMP升高,改变膜的通透性或离子流出致使血管平滑肌松弛。

噻嗪类还有抗利尿作用,不论由于中枢性抗利尿激素(ADH)缺乏或肾脏对血循环的ADH不敏感的尿崩症均有效。其原因是由于本类药物减少远侧端收集管游离水生成;此外,由于利尿使血容量缩小,肾小球滤液在近侧肾小管重吸收增加,结果到达远侧肾单位与收集管的液体减少,以致降低游离水的损失。还认为本类利尿药引起低血钾而诱发ADH分泌增多。

噻嗪类口服易吸收,约1小时后出现明显利尿作用,4~6小时达高峰,除氯噻嗪作用较短外,其余均在15小时以上。目前常用的双氢氯噻嗪口服后1小时出现利尿,3~6小时达到高峰,持续12~18小时,降压作用于3~4日内显效,停药后药效持续一周以内。药物主要经小球过滤与近曲小管分泌以原形(约95%)经尿排泄。其半寿期平均为9小时(2~15小时)。在充血性心力衰竭和肾功能不全患者中,半寿期可延长。苄氟噻嗪、三氯噻嗪、环戊氯噻嗪等脂溶性高,其作用强,在肾小管易被重吸收,因而维持有效时间较长;而氯噻嗪水溶性高,在胃肠道吸收差,排泄又快,需用大剂量,故已被其它衍生物所取代。

临床用于各种原因所致的水肿,以心性水肿较好,是轻、中度心性水肿的首选利尿药。如与洋地黄合用则应注意补钾,以免引起洋地黄中毒。噻嗪类已广泛作为治疗高血压病药物。此外,还可用于尿崩症和特发性高尿钙伴有尿结石的治疗。

利尿用量: 除环戊氯噻嗪和三氯噻嗪用量较低外,一般口服一次25~50mg,一日2~3次。降压用量: 口服每次25mg,每日1~3次。临床也用苄氟噻嗪,利尿用量: 每次5~15mg,每日一次,维持量每日2.5~5.0mg。降压用量每次5mg,每日2~3次。

本类药物毒性较低,但长期应用可产生电解质紊乱,特别是低血钾症,出现全身无力,食欲不振、恶心、呕吐。严重肝病患者应慎用或禁用,以防诱发肝昏迷。此外,噻嗪类还可以引起高尿酸血症,这是由于噻嗪类与尿酸都是在近曲小管分泌,两药在排泄机制上发生竞争,因而尿酸排泄减少,出现高尿酸血症。对痛风患者则可引起痛风的发作或症状加重,停药后即可恢复。另外还可出现高血糖症,可能与直接抑制胰岛β细胞的功能、降低胰岛素水平有关。一般用药3~4日后出现,停药后常自行恢复。长期应用噻嗪类由于血容量降低,可使肾小球滤过率降低,往往能引起肾功能不全患者血中尿素氮增加及肾功衰竭,故禁用于严重肾功能不良患者。

- 麦

.jpg) 子是什么意思

子是什么意思 - 麦是什么意思

- 麦䄪子是什么意思

- 麦䅌是什么意思

- 麦䅌是什么意思

- 麦䅴是什么意思

- 麦䅴头是什么意思

- 麦䴸是什么意思

- 麦䵀子是什么意思

- 麦上是什么意思

- 麦不收是什么意思

- 麦丘是什么意思

- 麦丘之祝是什么意思

- 麦丘封人之祝(谏上·十三)是什么意思

- 麦丘恩征是什么意思

- 麦丘老人是什么意思

- 麦个是什么意思

- 麦个子是什么意思

- 麦串是什么意思

- 麦丽丝是什么意思

- 麦乳精是什么意思

- 麦乳精制造是什么意思

- 麦乳花生是什么意思

- 麦争场是什么意思

- 麦二叉蚜是什么意思

- 麦亥勒是什么意思

- 麦什哈特阿曼是什么意思

- 麦什德是什么意思

- 麦仁是什么意思

- 麦仁店是什么意思

- 麦仁饭是什么意思

- 麦仓下士是什么意思

- 麦仓中士是什么意思

- 麦仓中士、下士是什么意思

- 麦仔是什么意思

- 麦仔冬是什么意思

- 麦仔秧是什么意思

- 麦仔豆是什么意思

- 麦仙翁是什么意思

- 麦仲华是什么意思

- 麦伦求偿案是什么意思

- 麦体是什么意思

- 麦余子是什么意思

- 麦作蛾飞是什么意思

- 麦俚是什么意思

- 麦信是什么意思

- 麦信坚是什么意思

- 麦信风是什么意思

- 麦候是什么意思

- 麦健智是什么意思

- 麦光是什么意思

- 麦光笺是什么意思

- 麦克是什么意思

- 麦克乔恩是什么意思

- 麦克亨利堡是什么意思

- 麦克亨利堡之战是什么意思

- 麦克亨利,e.w.是什么意思

- 麦克亨利,唐纳德是什么意思

- 麦克亨利,詹姆斯是什么意思

- 麦克伊尔雷斯,t.是什么意思