喉肌瘫痪

喉肌司声门运动,按其功能分为三组:外展肌司声门开大,以环杓后肌为主,受喉下神经前支支配; 内收肌闭合声门,以杓肌、环杓侧肌为主,前者受喉上、下神经双重支配,后者受喉下神经前支支配; 张肌使声带紧张,以环甲肌和甲杓肌为主,前者受喉上神经外支的支配,后者受喉下神经前支支配。迷走神经为混合神经,含运动、感觉和副交感纤维。喉上、下神经均源自迷走神经。

(1) 喉上神经:自迷走神经结状神经节出来,沿颈内动脉内侧下降,穿甲状舌骨膜前分为内、外二支分布至甲状软骨内面、喉前庭的前外侧壁软组织中,少数(约14%)有分支入甲杓肌;后支分布至会厌、咽会厌襞、杓会厌襞及环状软骨、杓状软骨等处的粘膜层,并100%有分支到杓肌。其降支与喉下神经的后支吻合。外支沿咽缩肌下降,末端入环甲肌。

(2) 喉下神经: 迷走神经下行途中,右侧绕锁骨下动脉,左侧绕主动脉弓返回,故称为喉返神经(返神经),返神经沿气管食管沟上行,穿咽缩肌下缘入喉后。喉下神经入喉后即分为前后二支,前支终止于环杓侧肌、甲杓肌,并有分支至环杓后肌、杓肌。后支上行途中分支至下咽部及咽缩肌内面的粘膜层,少数分支入咽下缩肌,主干上行与喉上神经内支的降支吻合。从以上分布走行可以看出,喉上、下神经均属混合神经。关于喉的神经分布情况新旧书中有些不同。

瘫痪的原因可分为中枢性与周围性两大类。中枢性包括核上型(皮层型)和核型(延脑型),约占10%;周围性亦即核下型或迷走神经型。

(1) 中枢性: 核上大脑延髓纤维是有交叉的,故只有在皮层两侧完全对称地受到损害,或损害是邻近交叉和疑核处,才有可能出现中枢性皮层型喉肌瘫痪,此种情况极为少见。在脑血管病变颅内占位性病变或颅脑外伤中有时或可见到,如基底动脉供血不足时,偶可出现不完全的瘫痪。延脑病变,如血管病变(小脑后下动脉栓塞等)、延髓空洞症、肿瘤、外伤等损害疑核,便出现中枢性延脑型喉肌瘫痪,是一种弛缓性瘫痪。可为部分瘫痪,如张肌、外展肌或内收肌瘫痪,也可发现有其他延脑型颅神经症状。

先天性声带瘫痪:胎儿出生前已存在某些颅内病变,如声带运动神经核损伤而发生退变。

(2)周围性: 又可分为迷走神经高位和低位损害。高位性损害,病变在核下至结状神经节之间,即迷走神经颅内段,可导致一侧性半喉混合性瘫痪,同时伴随其他脑神经症状,如Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ脑神经损伤,称为联合喉瘫痪(参见“颈静脉孔综合征”)。其常见原因为结状神经节、颈静脉孔处的病变,如颈上部的淋巴结病变、炎症、肿瘤、神经炎、疱疹等,其中以鼻咽癌最多见。低位性损害,主要是返神经损害,以左侧为多见。因绕过主动脉弓及路程长,其原因有神经炎包括病毒感染、一般感染和特殊感染,神经缺血,肿瘤浸润,机械性损伤如压迫、牵拉、粘连、手术、外伤等,药物中毒、金属中毒如铅,放射性损害或其后遗症等,其中以神经炎最为常见。

喉上神经瘫痪: 单独喉上神经外支损伤极少见,多为一侧喉上神经损伤。一侧内支麻痹,因仅一侧喉腔上部粘膜丧失感觉,易由对侧代偿,发生误呛者较少见,一侧外支麻痹常表现为患侧环甲肌瘫痪。健侧环甲肌收缩提举健侧环状软骨环,声门前连合可向健侧偏移5~10°,致声门裂偏斜。患侧声带松弛并偏离中线且较健侧声带略低,致发音力弱、音调粗而低沉、漏气、易疲劳,不能发高音。发音时,触诊环甲肌处,觉患侧不收缩,如用力推环状软骨向上,声音可暂时好转。若两侧喉上神经瘫痪,则声门裂不偏斜,但闭合不全,发音低沉漏气,力弱易倦外,且有明显误呛; 此种瘫痪极为少见。

返神经瘫痪: 单侧返神经瘫痪较多见,系一侧环杓后肌、环杓侧肌和甲杓肌丧失功能所致,声带位于旁中位,而不在中间位,系由于喉上神经所支配的环甲肌未瘫痪而起作用且弹力圆锥渐失其弹性之故。发声时呈半边三角形。患者声嘶或失音,并有漏气症状。稍久,因健侧声带的代偿作用,发音时健侧声带超越中线,可使症状缓解。病期久者,患侧声带稍现萎缩,位置较健侧声带低,杓突稍前倾,声带有时亦可移向中线,由于旁正中位变为正中位。此时发音好转。

双侧返神经瘫痪: 除环甲肌外,其余两侧喉肌全部瘫痪。起病急者,二声带呈正中位,致发生呼吸困难,患者多有恐惧感,用力吸气时,可使声门上软组织陷下,反而加重吸气困难。常必须作气管切开,这不能连续说话,需间断吸气。一般双侧瘫痪不是突然起病,由于环甲肌的作用声带固定于旁正中位,声门裂可维持在3.5毫米左右,有不同程度的呼吸困难,先重后弱,喘鸣,声嘶而弱。白天休息时呼吸困难不甚显著,但稍一活动就出现呼吸困难。

混合性喉神经瘫痪: 系返神经及喉上神经一侧全部瘫痪,声带居于中间位 (习称尸位),声带距中线约为6~7mm,这种中间位是一种典型的返神经及喉上神经瘫痪的现象,称为混合性瘫痪。此时杓突前趋现象,不如正中位及旁中位明显。

新生儿外展肌瘫痪:多因难产时牵引胎儿头部和肩部,引起喉神经损伤,或由于颅内受压迫,使延髓血运紊乱,引起损伤。少数见于妊娠高血压或出生后急性感染,亦见于Arnold-Chiari先天畸形。患儿出生后发绀,呼吸困难,喉鸣,单侧损害症状较轻,双侧者常引起窒息。患侧声带固定于正中位,吸气时不能外展,放入导管呼吸立即恢复正常,此点可与中枢性呼吸困难相鉴别,因后者虽插入导管仍无自主呼吸。治疗时当插入导管,待呼吸平稳后,即作气管切开术,日后再作相应处理。

在诊断上应注意全身性病因,如糖尿病,病毒性感染(上呼吸道感染,单纯性疱疹),药物及金属元素中毒,维生素B缺乏症等。系统的病史及神经系统的检查都是必要的。局部检查应注意声带的位置及声门的状态。发音的性质对诊断有重要意义,如手术后不能发高音,喉上部粘膜反射减退或消失,很可能是喉上神经性瘫痪。有时凭声带的位置难予判断,因此尚需检查杓状软骨的被动活动,喉动态镜,导光纤维喉镜,喉肌电图,声谱图等,才能得出初步诊断。若仍不能确定诊断,要进一步考虑作其他检查,如声带在旁正中位,可能有胸腔的病变,需行胸部X线照片,若声带在中间位,可能有甲状舌骨膜以上的病变,要考虑颅底照片,中枢神经系统的特殊检查,鼻咽部活检及糖耐量试验等。此外,在诊断时尚应注意鉴别全身消瘦娇小者所呈现的喉局部症状,亦可出现杓状软骨错位,声带松弛,边缘可见纵行浅沟,发音短促而低,音调则较高,有不同程度的沙哑,但非属瘫痪。有时甲状腺术后发音低沉,是由舌下神经降支受损所引起,不是喉肌瘫痪。因胸骨甲状肌瘫痪,致张力不足,声调低而音质单调,不能变调及发高音。

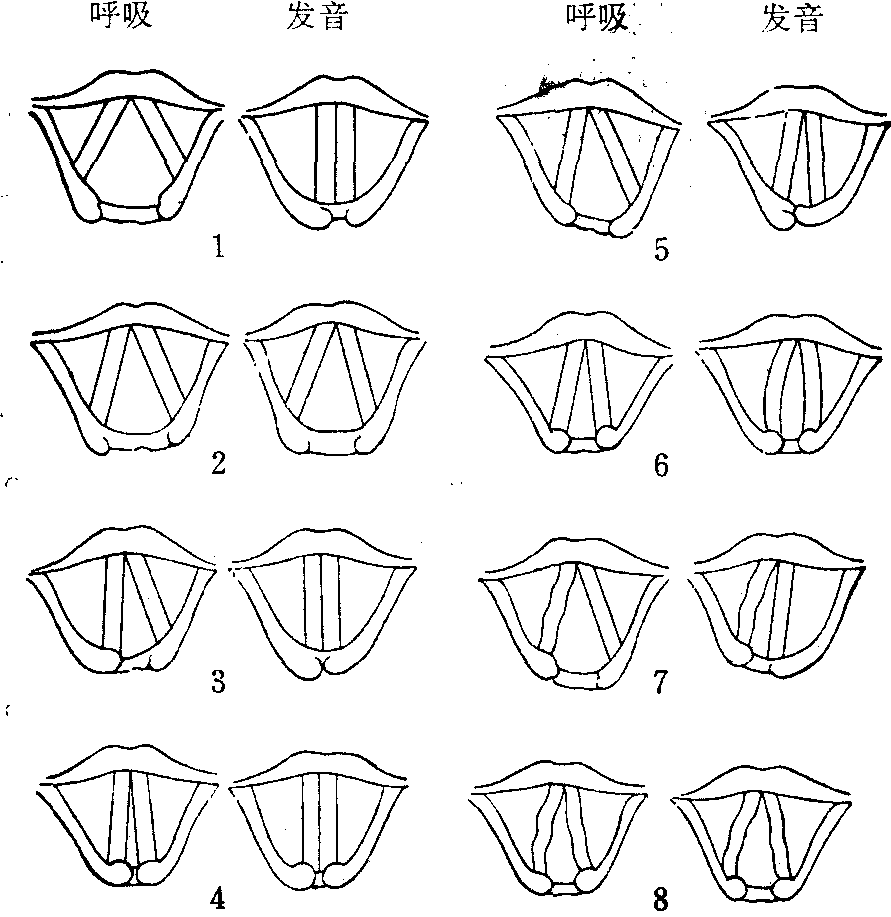

| 位置 | 完全外展 | 轻外展 | 正中位 | 旁中位 | 中间位 |

| 功能 | 深吸气 | 吸气 | 发音 | 耳语 | 发音困难 |

| 作用肌 | 外展肌 | 外展肌 | 内收肌 | 环甲肌 | 无 |

| 麻痹肌 | 无 | 内收肌 | 外展肌 | 内收肌 外展肌 | 全部 |

| 声门宽度 (毫米) | 19 | 13.5 | 3.5 | 7 |

间接喉镜所见各型声带瘫痪

1. 正常喉部 2. 两侧内收肌瘫痪 3. 单侧外展肌瘫痪 4. 两侧外展肌瘫痪 5. 单侧返神经全瘫 6.两侧返神经全瘫 7. 单侧返神经及喉上神经瘫痪 8. 两侧返神经及喉上神经瘫痪

喉肌瘫痪只有原因不明 (可能为病毒性) 的中间位患者,常在半年内自愈。若瘫痪后半年尚不见改善,应考虑手术治疗。目前以液体硅橡胶声带内注射,喉粘膜下填充术,声带瘫痪矫正术(见“双侧声带瘫痪手术”)较为有效。手术损伤返神经,断离的应即时缝合,可能有较好效果。在双侧声带外展瘫痪并有严重的呼吸困难者,应即行气管切开术。以后可考虑做一侧声带外移的各种手术,以改善呼吸,并能拔除气管套管。

- 奏禀使臣是什么意思

- 奏稿是什么意思

- 奏章是什么意思

- 奏章的草稿是什么意思

- 奏章贴黄是什么意思

- 奏章(折)是什么意思

- 奏章,奏表是什么意思

- 奏笛是什么意思

- 奏笺是什么意思

- 奏绩是什么意思

- 奏职是什么意思

- 奏舆地图是什么意思

- 奏草是什么意思

- 奏蒙古事侍卫是什么意思

- 奏藁是什么意思

- 奏补是什么意思

- 奏表是什么意思

- 奏裁是什么意思

- 奏言是什么意思

- 奏記是什么意思

- 奏计何时入,台阶望羽仪。是什么意思

- 奏议是什么意思

- 奏议体是什么意思

- 奏议文章的体裁是什么意思

- 奏议的草稿是什么意思

- 奏议稽询是什么意思

- 奏记是什么意思

- 奏请是什么意思

- 奏请任命出缺官职是什么意思

- 奏请皇帝批准是什么意思

- 奏请罢贪案是什么意思

- 奏请,上奏是什么意思

- 奏课是什么意思

- 奏谳是什么意思

- 奏谳掾是什么意思

- 奏贬是什么意思

- 奏辟是什么意思

- 奏鈔是什么意思

- 奏銷文册是什么意思

- 奏钞是什么意思

- 奏钧天是什么意思

- 奏销册是什么意思

- 奏销文册是什么意思

- 奏销案是什么意思

- 奏闻是什么意思

- 奏阕是什么意思

- 奏陈是什么意思

- 奏陈天子是什么意思

- 奏陈明白是什么意思

- 奏陈,上奏是什么意思

- 奏食是什么意思

- 奏饭是什么意思

- 奏高是什么意思

- 奏鸣曲是什么意思

- 奏鸣曲式是什么意思

- 奏鼻萧诉衷肠是什么意思

- 奐是什么意思

- 奐 焕 曾是闪耀登场人是什么意思

- 奐衍是什么意思

- 契是什么意思