商鞅变法

(节自 《商君列传》)

孝公既用卫鞅①,鞅欲变法。恐天下议己,卫鞅曰: “疑行无名,疑事无功。且夫有高人之行者,固见非于世; 有独知之虑者,必见敖于民②。愚者暗于成事,知者见于未萌。民不可与虑始,而可与乐成。论至德者,不和于俗; 成大功者,不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故③; 苟可以利民,不循其礼。” 孝公曰: “善。” 甘龙曰④: “不然! 圣人不易民而教,知者不变法而治; 因民而教,不劳而成功; 缘法而治者,吏习而民安之。” 卫鞅曰: “龙之所言,世俗之言也。常人安于故俗,学者溺于所闻。以此两者,居官守法,可也,非所与论于法之外也。三代不同礼而王,五伯不同法而霸。智者作法,愚者制焉。贤者更礼,不肖者拘焉⑤。” 杜挚曰⑥: “利不百,不变法; 功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。” 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤、武不循古而王,夏、殷不易礼而亡⑦。反古者不可非,而循礼者不足多。” 孝公曰: “善!” 以卫鞅为左庶长。

卒定变法之令。令民为什伍,而相收司连坐⑧。不告奸者,腰斩; 告奸者,与斩敌首同赏; 匿奸者,与降敌同罚。民有二男以上,不分异者,倍其赋⑨。有军功者,各以率受上爵; 为私斗者,各以轻重被刑。大小僇力本业耕织,致粟帛多者,复其身; 事末利,及怠而贫者,举以为收孥⑩。宗室非有军功,论不得为属籍(11)。明尊卑爵秩等级,各以差次; 名田宅臣妾衣服,各以家次(12)。有功者,显荣;无功者,虽富无所芬华(13)。令既具,未布。恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者,予十金。民怪之,莫敢徙。复曰: “能徙者,予五十金。” 有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令,令行于民期年,秦民之国都,言初令之不便者以千数(14); 于是,太子犯法。卫鞅曰: “法之不行,自上犯之,将法太子。太子,君嗣也,不可施刑。”刑其傅公子虔,黥其师公孙贾(15)。明日,秦人皆趋令。

行之十年,秦民大悦。道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。秦民初言令不便者,有来言令便者。卫鞅曰: “此皆乱化之民也。” 尽迁之于边城。其后,民莫敢议令。

【译文】 秦孝公既然用了卫鞅,卫鞅想改变原来的法规。他又担忧天下臣民非议自己,便对秦孝公说: “若想干一番事业而又迟疑不决,那是不能成名的; 若想做一件事而又迟疑不决,那是不会成功的。而且凡是品行超常的人,往往遭到世人的非议; 具有独特见解而出谋划策的人,必定会被百姓诋毁。愚笨的人即使事情摆在面前,也视若无睹; 聪明能干的人便能在事发之前先发现其苗头。不能够在事情创始时与百姓谋划,只能在事业成功后与其同乐。那道德极高尚的人,与世俗不融洽; 能成大事业的人,不会与大众谋划。所以,圣人如能够使国家强胜,他是不依照老法子办事的; 他如能有利于百姓,是不会遵循依靠从前的礼仪的。” 秦孝公说: “很好!” 甘龙说: “不是这样的。圣人不是改变百姓而是自然地教化他; 聪明能干的人不变更法规而自然地治理好国家。只须按百姓的习俗去教导他,可以不必劳神费力而获得成功; 依照老法规去治理国家,官吏熟悉法规,而且百姓自然安居乐业。” 卫鞅说: “甘龙所说的,是世俗的言论。平常之人心安理得地处在旧习俗之中; 有学问的人沉醉于所听见的知识之中。这两类人,要他居官守老法规,那是可以的,不要与他们论及法外的事情。三朝 (夏、商、周) 不是同一礼制然而都可称王天下; 五霸 (春秋五霸) 不是同一法规然而他们都成功了霸业。聪明能干的人能够制定法规,愚笨之人只知守住它。有知识的人可更改礼制,没本事的人却只能被法规所拘束。” 杜挚说: “没有百倍的利益,不能改变法规; 没有十倍的功劳,不能更换武器。按照老法规行事没有过错; 遵照旧礼制没有邪门歪道。” 卫鞅说: “治理世界不是遵照同一道理,便利于国家不是效仿古代。所以,商汤王、周武王不遵循古法而称王; 夏桀、殷纣王不改变礼制而灭亡。违反古法的,不可说他不对; 那遵循旧规矩的,也不能说他好。” 秦孝公说: “很好!” 便用卫鞅做了 “左庶长” 这个官。

卫鞅当下制订变法的命令。命令百姓五家为保,十保相连。一家犯罪,其余九家便相连举报。不告发案情的人,就受腰斩; 告发案情的人,与执斩敌首的人受到同等奖励; 藏匿犯罪的人,与投敌的人受到相同惩罚。百姓家中有两个成年男子以上,不分开独立门户,每人须纳两倍赋税。有立了军功的,各自按照老规矩受封上爵位。为了私事而打架斗殴的,就各依情节轻重判刑。不论大人小孩,都要一同出力做其根本之行业,即耕田纺织。收获粮食和所织布帛很多的人,就免除他的官差。倘若做工商之事业,以及那些因懒惰而贫穷的人,便没收他的妻子儿女,充入官府为奴。宗室里没有立军功的家庭,其户籍就不能填入王属的册籍中。还明确了尊卑、爵位秩序、等级制度,各自按其次序差别,凡属田产、房宅、臣妾衣服的名目,都要随其家爵的次序。有功劳的,就荣华富贵; 没有功劳的,虽是富豪之家,也不准许他奢侈。法令已经制订完毕,还未公布的时候,卫鞅担心百姓对新法令不相信,他便在国都的南门处竖立起一根三丈高的木柱,招募百姓,如有人能将此木移至北门去,就给予他十两金子。百姓觉得很奇怪,没人敢去搬移那木柱。卫鞅又重申道: “如能搬移木柱到北门的,就给他五十两金子。” 有一个人将木头搬到了北门,就如数给了他五十两金,以此明确卫鞅不欺骗人。然后发布新法令。法令在百姓中推行了一周年,秦国的百姓去到都城,说新法令不便当的人有几千人。于是,太子违犯新法令。卫鞅说: “这新法规的不能推行,就是位居在上的人违犯法规的缘故,定要法办太子才是。然而太子是君王的后嗣,不能对他施以刑罚。” 于是,就处罚太子的师傅公子虔以肉刑,对太子的老师公孙贾处以墨刑。第二天,秦国的百姓都遵守那新法令。

这法令推行了十年,秦国的百姓非常快乐。道路上有东西丢落,也无人去拾取; 山野中没有盗贼; 百姓家中粮食、费用充足。大家都勇于公家的战事,畏惧私下斗殴,乡间城里都很太平。在秦国百姓中,当初说新法令不便当的人,现在又有人来说这法令便当了。卫鞅说: “这些都是扰乱教化的人。” 便将这些人迁到边城去。此后,老百姓再也不敢非议这新法令了。

【鉴赏】 商鞅 (约前390—前338),战国时政治家。卫国人,公孙氏,名鞅,亦称卫鞅。初为魏相公叔座家臣,后入秦进说秦孝公。秦孝公六年 (前356,一说在五年),任左庶长,实行变法。奖励耕织,生产多的可免徭役; 废除贵族世袭特权,制定按军功大小给予爵位等级的制度; 采用李悝 《法经》 作为法律,推行连坐法。秦孝公十二年迁都咸阳 (今陕西咸阳东北),进一步变法: 合并乡邑为三十一县 (一说四十一县); 废除井田制,准许土地买卖; 创立按丁男征赋办法,规定一户有两个丁男者必须分居,否则加倍征赋; 颁布法定的度量衡器,统一度量衡制。后十年 (前340) 因战功封於商 (今陕西商县东南) 十五邑,号商君,亦称商鞅。他的两次 “变法”,奠定了秦国富强的基础。秦孝公死后,被贵族诬害,车裂而死。本文记述的就是商鞅的 “变法” 思想、“变法” 举措及 “变法” 效果。

(一) “变法”思想。文章通过他对秦孝公的进言以及同保守派的代表人物甘龙、杜挚的辩论来体现的。主要有: 1、“圣人苟可以强国,不法其故; 苟可以利民,不循其礼”。即 “变法”、改革才能强国利民。2、“三代不同礼而王,五伯不同法而霸。智者作法,愚者制焉。贤者更礼,不肖者拘焉。” 即聪明能干的人“变法”、不循法,三王、五霸就是如此; 愚笨无识之人只能守法。3、“治世不一道,便国不法古。……反古者不可非,而循礼者不足多。” 并以汤、武不循古而王,夏桀、殷纣王不易礼而亡为例,说明只有根据时代变化的实际情况进行“变法”,国家才能兴旺。

(二) “变法” 举措。文章综合了商鞅两次变法的内容,分列为: 1、连坐法; 2、按丁男征赋法; 3、按军功大小奖励法; 4、勉农法,即奖励耕织,生产多者免徭役,从事非农业生产 (工商业) 以及懒惰而贫穷的人,其妻儿充入官府为奴; 5、废除贵族世袭特权,宗室没有军功,不得入王属的户册; 明确尊卑爵秩等级,奖励有功者。

(三) “变法”效果。“行之十年,秦民大悦。道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

文章除表现商鞅的“变法”活动外,还通过他招人移柱奖五十金、惩治犯法的太子两件小事,以显示他“变法” 的决心及果断的作风。

商鞅变法

商鞅变法

商鞅变法

公元前361年,秦孝公即位,痛感秦国偏居西鄙,受到诸侯各国轻视,即下令求贤。卫国人公孙鞅闻讯,从魏国来到秦国,以“强国之术”说服秦孝公,孝公让他主持变法。从公元前356至前350年,商鞅进行了两次大规模的变法,奖励耕织,除井田,开阡陌,奖励军功,推行县制,统一度量衡,制定秦律,招徕三晋百姓,实行屯耕。经过变法,不仅打击了秦国旧贵族势力,确立了新兴地主阶级的统治地位,而且加强了军事实力,壮大了封建经济,秦国由贫穷落后的小国成为当时最为兴旺发达的国家。秦孝公死后,秦国旧贵族向商鞅发动围攻,商鞅被车裂而死。虽则如此,但商鞅变法符合地主阶级的利益,顺应了历史发展的潮流,为秦国最终统一全国奠定了基础。

011 商鞅变法

战国时商鞅在秦国实行的政治经济改革。商鞅于孝公元年 (前361) 入秦,三年 (前359)说孝公始行变法,六年(前356)被任为左庶长,全权主持并正式推行变法。变法分两个阶段:第一次为孝公三年;第二次为孝公十二年(前350)。变法的主要内容,除推行郡县制和建立连作法外,在经济上有:(1)废除井田制,用法令的形式承认土地私有,允许土地自由买卖;(2)奖励军功,扶植军功地主。废除贵族爵禄世袭的特权。凡为国立功,按斩敌首授爵,依爵授田宅、奴婢;(3)推行重农抑商政策。奖励耕织,生产粮食布帛多者,可免除徭役。加重商税,限制从商人员的数量,凡未经批准弃农从商或因怠惰而致贫者,全家没为官奴;(4)创立按男丁征收赋税的办法。一户有成年男子两个以上者必须分户,否则赋税加倍;(5)统一度量衡制,颁布标准的度量衡器。变法使秦国由落后而一跃变为富强先进的国家,为秦始皇统一中国奠定了基础。

226 商鞅变法

战国中商鞅在秦主持的改革活动。商鞅为战国中期著名政治家、思想家,前期法家代表人物之一。秦孝公任用商鞅,于前359年(一说前356年)和前350年两次变法,其主要内容是,“开阡陌封疆”,废止井田制,承认土地私有,允许土地买卖,创立按丁男征赋的办法;重农抑商,奖励耕战,凡从事耕织致粟帛多者可以改变原来的身份,免除徭役,有军功者还可以授予爵位;废止分封制,实行郡县制,建立以地区为单位的基层行政机构,分全国为31个县,由国王直接委任官吏;统一度量衡,颁布标准的度量衡器;加强思想统治,“燔诗书而明法令”,制裁私议,维持“壹教”。商鞅变法取得巨大成就,为秦统一奠定了基础。

197 商鞅变法

见13124“商鞅”。

商鞅变法Shangyang bianfa

战国时商鞅在秦国进行的一次改革。商鞅,(约公元前390—前338)。卫国人,姓公孙,名鞅,亦称卫鞅。曾在魏相公叔痤门下任事,后因不得志而来到秦国。秦国的地理位置偏处西方,人口稀少,土地荒芜的情况严重,而且旧奴隶主贵族的势力比较强大,这些因素使秦国在七雄中处于比较落后的地位。秦孝公做国王时,发奋图强,下令求贤才进行变法。公元前359年,秦孝公任用商鞅,开始变法。其主要内容有:令民五家为伍,十家为什,实行连坐法,以此来加强对老百姓的控制;凡是一个家庭内有两个丁男的必须分家,否则征收两倍的赋税;发布垦草令,开垦荒地,奖励耕织,抑制商业的发展;奖励军功,废除贵族的世袭特权。公元前350年,秦从雍(今陕西凤翔)迁都咸阳(今陕西咸阳东北),商鞅又下第二次变法令,主要内容有:废井田,开阡陌,允许土地买卖,承认土地私有,这为地主经济的发展铺平了道路;建立县制,在全国设置41个县,由国君直接派官吏管理;在全国范围内统一了度量衡制。商鞅的先后两次变法奠定了秦国富强的基础,废除了秦的奴隶制,确立了封建制。与魏国李悝变法和楚国吴起变法相比,商鞅变法是最彻底的一次代表新兴地主阶级利益的政治、经济改革。公元前338年,秦孝公死,子惠王即位,反对新法的旧贵族乘机诬陷商鞅谋反,商鞅被处以极刑,车裂而死。商鞅虽死,但变法的成果仍沿袭不变,秦日益强大。商鞅变法奠定了后来秦统一中国的基础。

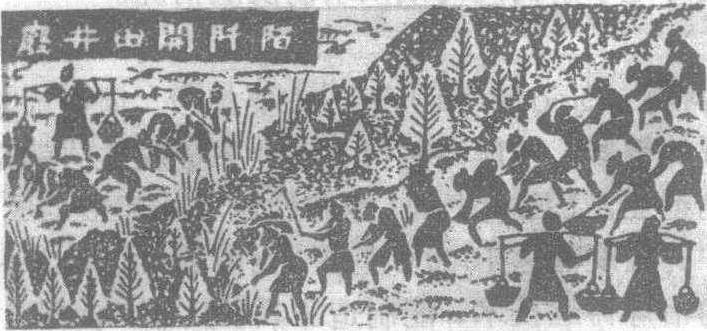

废井田开阡陌

商鞅变法

战国时商鞅在秦国进行的政治改革。秦国在东周时期,是政治经济较为落后的国家。秦孝公六年(前356年),始任用商鞅推行变法,前后共两次。主要内容:1.废井田、开阡陌,准许买卖土地;2.奖励耕织,抑制商人,禁止游士;3.废除旧贵族世袭特权,建立军功爵制,按军功定爵位等级;4.建立中央集权的县制和什、伍连坐的编户制;5.统一度量衡。这一变法在当时各国改革中是较为彻底的一次,奠定了秦国富强和统一六国的基础。

商鞅变法

秦孝公任用商鞅进行的一次封建性政治改革。春秋战国时期,秦国的生产力虽然也得到了一定的发展,但由于奴隶主贵族的势力较强,旧的生产关系严重地阻碍了生产力的发展。秦孝公即位以后,痛感“诸侯卑秦,丑莫大焉”,卒定变法之策。适逢商鞅由卫入秦, 他的变法主张得到孝公的赞赏,孝公三年(公元前359年)商鞅遂下第一次变法之令;(一)按户籍行什伍“连坐”之法。一家犯法,如不检举揭发,“什”、“伍”同罪。(二)民有二男以上成婚者,如不分家同居,“倍其赋”。(三)重农抑末。凡“致粟帛多者复其身, 事末及怠而贫者没为孥”,即努力耕织而获得较多的食粮和布帛者,可免除徭役;弃农经商或因懒堕而贫困者,全家罚作奴隶。(四)奖励军功,严禁私斗。凡在战场立功,按斩敌首级多少授予爵位;无军功者,虽为宗室亦不能享受贵族待遇。凡为私事而斗殴者,按犯罪轻重受刑。孝公十二年(前350年),迁都咸阳后,商鞅又下第二次变法之令:(一)禁止父子兄弟成婚后继续“同室内息”,改变男女混杂的陋习。(二)推行县制。将乡、邑、城镇合并成大县。县置令、丞。全国共置三十一县。(三)废井田,开阡陌,允许土地买卖,承认土地私有。(四)颁布法定度量衡制。这些改革措施,加速了社会经济的发展和集权政体的形成,使秦国迅速富强起来,为后来秦统一中国奠定了基础。

商鞅变法

秦孝公任用商鞅在秦国进行的封建性质的改革。商鞅(约前390—前338) 姓公孙氏,名鞅,卫国人。因功被秦封于商地,故称商鞅。战国中期著名政治家。当时,秦国地处西方,封建经济虽已出现,但奴隶制经济仍占主导地位,旧贵族势力还很强大,国力衰弱,被东方几个主要封建诸侯国视为夷狄之邦。秦孝公即位以后,不甘落后,立志富国强兵,并下令求贤。在这种特定的历史条件下,商鞅前来投奔,受到重用,做了 “左庶长”。他在秦孝公的支持下,先后实行了两次变法。第一次变法是在前359年实施的,其内容是:(1)废除世卿世禄制。革除国君亲属。有罪可以得免,无功可以得尊显的旧有制度,规定凡五军功者不能列入宗室和享受俸禄。将军功爵分为20级,按等级赐给土地、宅院和奴婢。(2) 奖励军功,禁止私斗。明确规定杀敌一人赐爵一级,或授给50石俸禄的官; 杀敌军官一人,赏爵一级、田一顷、宅地九亩。凡属私斗,则按情节轻重,予以惩罚。(3)实行编户制和连坐法。所谓编户,即将境内居民全部载入户籍,5家为 “伍”,10家为“什”,互相监督。所谓连坐,即1家犯法,若他家知情不告,则10家连坐,并处腰斩等等。(4)奖励耕织。凡努力从事农耕且成绩突出者,免除劳役赋税; 因弃农经商或游手好闲而致穷困者,全家罚为官奴。(5)鼓励个体小农经济。规定民有2子,到成人年龄必须分家,各立门户,否则,出双倍赋税。前350年,商鞅第二次变法。内容是: (1) 推行县制。将乡,邑、城镇并为大县,县置令、丞,全国共分31县。(2)废井田、开阡陌。允许土地买卖,承认土地私有权。(3)统一度量衡,促进全国经济流通。(4) 制定秦律,即以李悝的《法经》为基础的秦律,公布于众,全国遵守。商鞅的两次变法,沉重地打击了奴隶主贵族势力,巩固了新兴地主阶级的统治,加强了秦国的军事实力,使秦国改变了贫穷落后的面貌,迅速地发展成为先进富强的国家。前338年,支持商鞅变法的秦孝公死后,奴隶主贵族诬告商鞅谋反,对商鞅施行了车裂的酷刑。但是,由于商鞅的变法是符合秦国的封建政治经济发展规律的,所以,商鞅死后,新法仍然在秦国广泛推行,为后来秦始皇的统一奠定了基础。

商鞅变法

战国中期商鞅在秦国的重要改革。商鞅(约前390年~前338年),卫国人,姓公孙,名鞅,又称卫鞅,战国中期著名政治家。他少好刑名之学,曾在魏国谋事,后至秦,因功受封于商(今陕西商县),故称商鞅。

前361年,秦孝公即位,下令求贤。商鞅闻讯自魏入秦,得到孝公信任,封为左庶长,主持秦国变法。

商鞅先后实行了两次变法。第一次变法始于孝公三年(前359年),主要内容有:(1)废除世卿世禄,实行20级军功爵制。立有军功者,按功劳大小,授予爵位。根据爵位,分别占有不同数量的土地、住宅、奴婢,并享用各自等级的车骑、衣服等。(2)实行编户制和连坐法。编制户口,以五家为伍,两伍为什,互相监督。一家犯法,如邻家不告发,则十家连坐,处以腰斩;告发者如同杀敌者一样受奖,藏奸者如同降敌者一样受罚。(3)实行重农抑商。禁止弃农从商,对从事工商业和不事生产而贫者,罚作奴隶;努力耕织而生产粟帛多者,免除徭役。(4)推行小型家庭政策。一户有两个以上成年男子而不分家者,加倍征收赋税。革除父子、兄弟同住一室的落后风俗。新法推行后取得显著成效,秦国开始富强。十年(前352年),秦孝公封商鞅为大良造(第十六级爵位,相当于相兼将军)。十二年(前350年),秦迁都咸阳,同年商鞅进行第二次变法,主要内容有:(1)推行县制。将都乡邑聚合并为县,全国共设31县,县设令、丞,由国君任命,掌管全县政务。(2)废井田,开阡陌。废除井田制度,实行土地私有制,允许土地买卖,按土地多寡征税。(3)统一度量衡,颁布标准度量衡器。(4)制定秦律。(5)焚毁《诗》、《书》,禁止游说。

商鞅前后两次变法,在秦孝公支持下,新法得到较彻底的推行。但由于不少措施触犯了旧贵族利益,遭到他们的激烈反对。二十四年(前338年),秦孝公死,惠文王即位,一些保守势力以谋反罪名逮捕了商鞅,并处以车裂酷刑。商鞅虽死,但其法却继续得到实行,国势日盛,为秦始皇统一中国奠定了基础。

商鞅变法

战国中期商鞅在秦国实行的一场较为彻底的政治经济革新。变法目的在于发展农业生产,增强军事实力,将秦国变成一个富强的中央集权国家,保证秦在兼并战争中获胜。变法分两个阶段。第一阶段从孝公三年(前359 )开始,主要内容包括:编造户籍、实行什伍连坐;奖励军功,按军功重定官职爵禄的等级;制定开荒的法令,奖励农业。三年后,“百姓便之”,孝公升商鞅为左庶长,全权主持变法。第二阶段始于孝公十二年(前356年),主要内容是“开阡陌封疆”,完全废除分封制下的井田制,大力扶植由国家授田的自耕农民;普遍推行县制,设置直属于国君的县一级行政机构;由国家直接征派赋税,按户按人征收军赋;统一度量衡;取消贵族的世袭特权;革除残留的戎狄风俗;迁国都于咸阳,以摆脱旧贵族的影响。继续贯彻农战方针,在奖励垦荒之外,又采取轻税免役、入粟赐爵、提高粮价等办法来支持农民。对商工实行限制。“事末利怠及贫者,举以为收弩。”不准农民弃农经商。行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大活。”孝公死,商鞅为旧贵族所害,新法仍为秦国所遵行。商鞅变法为以后秦统一六国的事业奠定了基础。参见“商鞅”。

商鞅变法

战国中期秦国由商鞅主持的一场综合性社会改革。商鞅 (约公元前390—前338),卫国人,原名公孙鞅,于前361年入秦,因军功受封于商,故又称商鞅。他在秦孝公的支持下,从前359年开始,进行旨在富国强兵的变法革新。变法的主要内容有: (1)“为田开阡陌封疆”,“决裂阡陌”,即废除井田制,准许土地买卖,确立土地私有制。(2) 规定宗室非有军功,不得为属籍。废除贵族世袭特权。他整理和制定秦国的20等爵制度,以军功为授爵的依据,各依等级占有田宅奴婢。20级中最高一级侯爵可分封食邑,但仅收食邑内租税,不直接管理民事; 其余变成受俸禄的官吏,逐渐形成俸禄制度。(3) 奖励农战。确定农战政策为达到富国强兵的主要途径,大力发展农业生产,增强军事力量。(4)为了保证农业的发展,限制商业,抑制大工商业,把大商人列为“五奸民”之一,规定“事末利及怠而贫者,举以为收孥”。但并不排斥一切商业。商鞅指出: 农、商、官三者,是一国之内不可缺少的职能与分工。“农辟地,商致物,官法民”。为了有利于正当商业的流通,他还统一度量衡制度。(5) 运用财政税收的调节职能,促进变法措施的实施。规定“民有二男以上不分异者倍其赋”。即通过倍征口赋的方法加速大户分裂与人口繁衍,促进小农经济与劳动力的增加。以免税免役为条件,吸引三晋之民人秦农耕。为了限制贵族、大商人的奢侈浪费,加重酒肉的税收,使价格高出成本十倍,“寓禁于征”。商鞅变法促进秦国社会经济的发展,为秦国统一六国准备了物质和社会条件。

商鞅变法shang yang bian fa

Shang-yang Reform

商鞅变法

战国时商鞅在秦国进行的政治改革。秦国地处西隅, 国势衰弱,常受山东六国歧视。公元前361年,秦孝公即位,立志图强,任用商鞅为左庶长,秦孝公三年(前359)和秦孝公十二年(前350)先后两次颁布变法令。主要内容是:(1)废井田、开阡陌。承认土地私有,允许土地自由买卖。 (2)奖励军功,废除贵族世袭特权。制定军功爵二十等,按军功大小给予爵位和田宅。(3)建立县制。在全国设置三十一个县,由秦国君直接委任官吏。地方基层为什伍编制,人民每五家编成一“伍”,每十家编成一“什”。并实行连坐法。(4)奖励耕织,生产多的可免徭役。禁止弃农经商。创立按丁男征赋的办法,规定一户有两个丁男者必须分居,否则加倍征赋。(5)统一度量衡制,颁布标准的度量衡器。商鞅变法使秦国力日强,为秦统一中国奠定了基础。(参考图129)

- 税政学习卡是什么意思

- 税政统计是什么意思

- 税政预测是什么意思

- 税本是什么意思

- 税款专用(税收专用)是什么意思

- 税款征收是什么意思

- 税款征收是什么意思

- 税款征收是什么意思

- 税款征收制度是什么意思

- 税款征收时期是什么意思

- 税款征解日报单是什么意思

- 税款所属时期是什么意思

- 税款报解是什么意思

- 税款报解是什么意思

- 税款报解整理期是什么意思

- 税款收入明细帐是什么意思

- 税泉控制是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法是什么意思

- 税法义务是什么意思

- 税法体系是什么意思

- 税法制裁是什么意思

- 税法学是什么意思

- 税法学是什么意思

- 税法学是什么意思

- 税法实施是什么意思

- 税法意识是什么意思

- 税法效力是什么意思

- 税法施行细则是什么意思

- 税法构成要素是什么意思

- 税法规避是什么意思

- 税法解释是什么意思

- 税法解释权是什么意思

- 税法责任是什么意思

- 税法适用是什么意思

- 税法鉴定是什么意思

- 税源是什么意思

- 税源是什么意思

- 税源是什么意思

- 税源是什么意思

- 税源分析和预测系统是什么意思

- 税源普查是什么意思

- 税源统计是什么意思

- 税源统计是什么意思

- 税源调查报告是什么意思

- 税源调查报告是什么意思

- 税源调查方案是什么意思

- 税源预测是什么意思