呼吸节律的形成huxijielu de xingcheng

当延髓的吸气中枢兴奋时,一方面向下发出信息,到达脊髓吸气肌运动神经元,引起吸气动作;另一方面向上发出信息,到达脑桥上部的呼吸调整中枢,使其兴奋。当呼吸调整中枢兴奋时,可抑制长吸中枢和吸气中枢的活动,使延髓吸气中枢的活动转为抑制,引起平和呼气。此后,由于延髓吸气中枢的活动转入抑制,上传到呼吸调整中枢的信息减少,呼吸调整中枢的兴奋活动减弱,则对长吸中枢以及延髓吸气中枢的抑制也减弱,延髓吸气中枢又重新兴奋,从而又发生了吸气动作。这样就形成了吸气与呼气交替的节律性呼吸运动。

呼吸节律的形成

关于正常呼吸节律形成的机理,迄今尚无定论。对此问题长期存在两种不同的认识:

❶通过横切脑干和孤离延髓等实验发现,延髓呼吸神经元本身具有产生呼吸节律的能力,但脑干网状结构内的长吸中枢相对居于优势,使延髓吸气神经元处于紧张性活动状态; 由于长吸中枢的活动受到肺牵张的传入冲动和呼吸调整中枢活动的周期性抑制,正常的延髓呼吸节律才表现出来。

❷认为延髓呼吸神经元本身并无节律性活动,而只是一种紧张性活动。这种紧张性活动,在受到呼吸调整中枢和肺牵张传入冲动的周期性抑制的作用,才成为节律性活动. 从近年的研究资料看,支持前一种意见。

关于延髓呼吸节律的形成,在六十年代初,曾提出延髓呼吸神经元“自我限制、自我再兴奋、交互抑制作用过程”的假说,认为延髓吸气和呼气神经元各自以网络的形式存在,它们以正反馈形式进行活动,只要网络中某些神经元发生兴奋,就可使网络中各神经元进入活动状态,并在整个网络上依次传递环行不息,形成自我再生现象。又由于呼吸神经元在连续放电过程中,后一个锋电位在前一个电位的复极期结束前出现,因而每个锋电位起步时膜电位水平的负值将逐步变小,最终导致放电的停止;也可能神经元在重复放电过程中发生疲劳而使放电中断,这是呼吸神经元的自我限制作用。在吸气和呼气两种神经元网络之间存在着交互抑制的联系,故两者活动交替出现,形成了延髓呼吸中枢的节律性活动。但这一假说,不能解释为什么长吸式呼吸能以较长时间维持而不中断,呼吸神经元间的直接交互抑制现象也未能获得证实,因此还未能取得广泛的支持。

平静状态下的呼吸节律可以看作是延髓呼吸中枢的正常基本节律。此时的吸气是主动的,呼气是被动的,因此延髓呼吸节律主要是吸气性活动的节律。以此为基础,近年来提出“吸气切断机理”的假说,认为吸气神经元放电频率逐渐增加,产生吸气活动,然后其活动突然为吸气切断装置所中断,于是转入呼气相。犹如电路中的闸刀开关,开关接通引起吸气,开关切断,吸气活动就停止,转入呼气。

从解剖和功能上看,吸气神经元可分为α、β、γ、δ四种(Iα、Iβ、Iγ、Iδ神经元),Iα和Iβ神经元存在于延髓的背侧呼吸神经元群,Iγ和Iδ神经元则存在于腹侧呼吸神经元群。Iα和Iγ神经元下行轴突支配脊髓的吸气肌运动神经元。Iβ神经元接受Iα神经元和肺牵张感受器传来的冲动,并发出冲动以激活吸气切断装置,抑制Iα和Iγ神经元的活动,使吸气相转入呼气相。吸气神经元中Iδ神经元的放电最早,但其所起的作用还不清楚。背侧呼吸神经元群有纤维广泛到达腹侧呼吸神经元群,但后者只局限在其前部发出纤维到达背侧呼吸神经元群; 两者中一旦有某些吸气神经元开始活动,就可通过相互联系的网络加强吸气性放电。Iγ神经元还发出纤维到达呼吸调整中枢,使其活动加强。

在延髓内部,Iα神经元的活动可通过Iβ神经元激活吸气切断装置,形成延髓本身的呼吸节律,但这种节律性活动还不是正常安静状态下的呼吸节律,仅能引起喘式呼吸。正常的基本呼吸节律却有赖于延髓以外的活动激活吸气切断装置才能形成。其过程是: 吸气神经元下传冲动引起肺扩张,产生吸气,同时发放冲动自Iγ神经元上传加强呼吸调整中枢的活动;随后,当肺的容积被扩张到一定阈值时,肺牵张感受器发出的传入冲动到达Iβ神经元,在此与Iα神经元活动发生总和;于是在呼吸调整中枢和Iβ神经元发出冲动的共同作用下,激活吸气切断装置,中断吸气神经元的活动,使吸气相转入呼气相。在动物体,肺牵张传入冲动还通过另一途径抑制呼吸调整中枢的放电,其作用点大概是在Iγ神经元冲动上传呼吸调整中枢途中的某一部位,因此在激活吸气切断装置中肺牵张传入冲动的作用是主要的;但在人体,切断吸气所需的肺扩张容积的阈值很高,故在平静呼吸时的延髓呼吸节律中,呼吸调整中枢起着较重要作用。

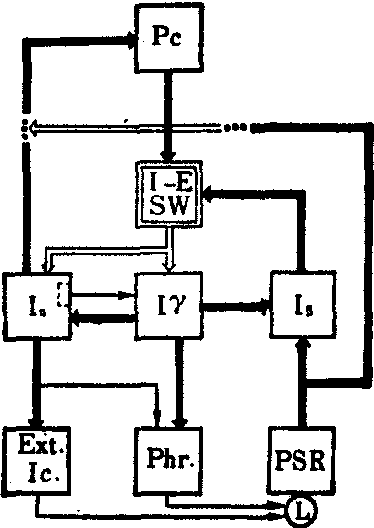

吸气切断机理模式图(仿Cohen)

⇉兴奋性联系⇒抑制

性联系 ……未明部位PC.呼吸调整中枢 I-E SW.吸气切断神经元 Iα.Iα神经元 Iβ.Iβ神经元 Iγ.Iγ神经元 PSR.肺牵张感受器Phr.膈肌运动神经元 Ext.Ic.肋间外肌运动神经元L.肺

关于吸气切断装置本身的活动性质,了解很少,有资料报道,在孤束核内有一组神经元,于吸气相末期和呼气相早期放电,而在吸气相转入呼气相的瞬间放电频率达最高峰;如在吸气相撤除肺的扩张,则可使其高峰频率的上升延缓,吸气相就延长,因而认为这类神经元可能起着吸气切断的作用,故称之为吸气切断神经元。

- 巴协是什么意思

- 巴卑尔是什么意思

- 巴卑尔自传是什么意思

- 巴博是什么意思

- 巴博尔德是什么意思

- 巴卡洛夫是什么意思

- 巴卡洛夫是什么意思

- 巴卡洛夫是什么意思

- 巴卡洛尼是什么意思

- 巴卡西尔是什么意思

- 巴卡诺夫是什么意思

- 巴卡雷是什么意思

- 巴卢哈特是什么意思

- 巴卢哈特是什么意思

- 巴卧·祖拉陈哇是什么意思

- 巴厘人是什么意思

- 巴厘岛是什么意思

- 巴厘岛是什么意思

- 巴厘海是什么意思

- 巴厘舞蹈是什么意思

- 巴县志是什么意思

- 巴县旅舍看山漫兴诗轴是什么意思

- 巴古是什么意思

- 巴叶齐德一世是什么意思

- 巴叶齐德二世是什么意思

- 巴合思歌是什么意思

- 巴合提亚尔的40个树杈是什么意思

- 巴合提亚尔的四十个树杈是什么意思

- 巴吉·拉奥一世是什么意思

- 巴吉·拉奥二世是什么意思

- 巴吉人是什么意思

- 巴吾东·加马力丁阿吉是什么意思

- 巴品古特是什么意思

- 巴品古特是什么意思

- 巴哈是什么意思

- 巴哈·扎因是什么意思

- 巴哈丁·纳合西班底是什么意思

- 巴哈尔是什么意思

- 巴哈尔是什么意思

- 巴哈尔是什么意思

- 巴哈尔诗选是什么意思

- 巴哈尔,M.T是什么意思

- 巴哈布是什么意思

- 巴哈杜尔·沙一世是什么意思

- 巴哈杜尔·沙二世是什么意思

- 巴哈毛力沟岩画是什么意思

- 巴哈马是什么意思

- 巴哈马1973年教育白皮书发布是什么意思

- 巴哈马元是什么意思

- 巴哈马国际金融中心是什么意思

- 巴哈马教育委员会成立是什么意思

- 巴哈马沉积是什么意思

- 巴哈马离岸金融中心是什么意思

- 巴哈马群岛是什么意思

- 巴喀斯是什么意思

- 巴喹普林是什么意思

- 巴嗪普令是什么意思

- 巴图是什么意思

- 巴图尔是什么意思

- 巴图尔是什么意思