吕氏春秋词典︱幾點説明

幾點説明

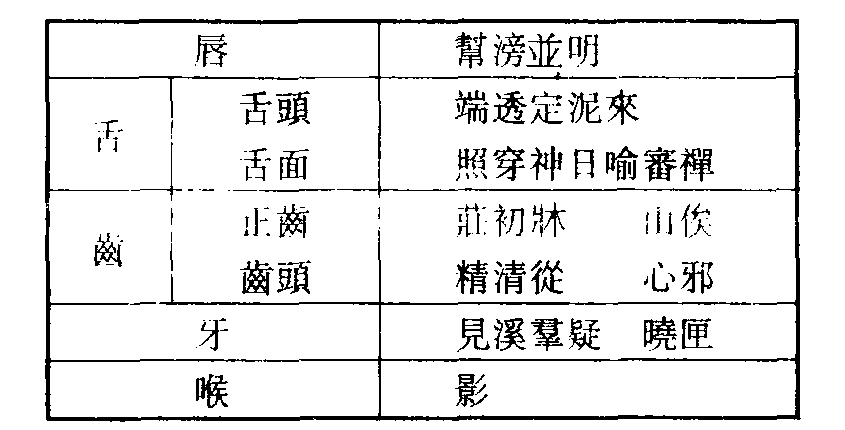

| 一.本詞典的上古音系統依王力先生《漢語語音史》先秦音系(戰國)。 1.三十三聲母:

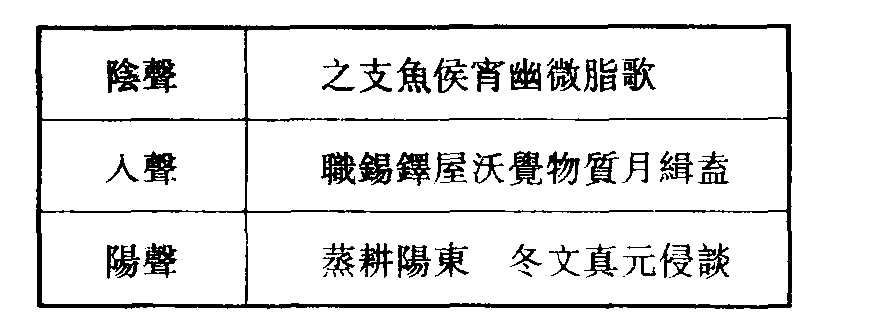

2.三十韻部:

二.詞的義項的確定主要依據該詞在《吕氏春秋》中的全部語言材料,同時參考前人注釋及同時代的其他文獻。 義項的分合原則上從細。 例如“上”,我們根據《貴直》“戰鬬之上,枹鼓方用”及《情欲》“臨死之上,顛倒驚懼”諸例,分立出義項“時,時候”。 某些特殊詞義,由於例證少,不足以單獨立爲義項,則在※中指出。 這樣做,既照顧了詞義的社會性、概括性原則,又不致漏掉《吕氏春秋》中詞的新義及特殊義。 例如: 再,義爲“兩次”或“第二次”。 但在《遇合》“孔子周流海内,再干世主,如齊至衛,所見八十餘君”中,“再”是“重複、多次”的意思。 這一新義因只出現一次,我們放在※中説明。 駵,《孟夏》“駕赤駵”高誘注:“騂馬黑尾曰駵。”參考《説文》及前人注疏,“駵”是黑鬣黑尾的紅馬。 但《季夏》有“駕黄駵”句,這個“駵”顯然不是黑鬣黑尾的紅馬,而是其它毛色的馬。 這一泛指義在《吕氏春秋》中僅出現一次,先秦其它文獻也極少見,所以也放在※中說明。 特殊的代指義也在※中說明。 如: 白,作爲名詞,基本詞義是“白色”。 但在《别類》中有這樣的句子,“白,所以爲堅也;黄,所以爲牣也”,“黄白雜則堅且牣”。“白”代指金屬錫。這一特殊代指義連同它所出現的語境(與“黃”對舉或連用),我們都放在※中說明。 三、依據詞的語法功能,並參考詞義,我們把《吕氏春秋》的詞劃分爲十二類:名詞、動詞、助動詞、形容詞、副詞、代詞、數詞、量詞、介詞、連詞、語氣詞、嘆詞。 關於詞類活用。 詞的活用是針對本用而言。 本用指詞的基本語法功能,它決定詞的歸類;而活用只是詞的靈活用法、臨時用法。 本用與活用的確定主要依據該詞在《吕氏春秋》中的具體使用情况(包括語法功能和出現頻率兩方面),必要時參考詞義及同時期的其它文獻。 例如: 兵,共出現169例。 名詞用法(“兵器、軍事、軍隊”義)166例;動詞用法(殺、傷害、用兵”義)3例,見《上德》:“羣臣攻吴起,兵於喪所。”《侈樂》:“其生之與樂也,若冰之於炎日,反以自兵。”《簡選》:“此不通乎兵者之論。”根據定量分析,“兵”的名詞用法是它的基本語法功能,“兵”是名詞;“兵”的動詞用法是臨時用法,是名詞活用。 巧,共出現33例。 形容詞用法31例(“靈巧、巧詐”義),動詞用法(“認爲靈巧、耍弄機巧”義)2例,見《知度》:“自巧而拙人。”《上農》:“多詐則巧法令。”根據定量分析,“巧”爲形容詞,“巧”的動詞用法是形容詞活用。 老,共出現23例。 形容詞用法(“衰老”義)9例;動詞用法(“養老”義)1例,見《正名》:“太公之所以老也。”名詞用法(“老年人”義)13例。 根據定量分析,“老”兼有形容詞、名詞的基本語法功能,因此,我們把“老”看作是兼類詞,兼形容詞、名詞兩類,而把“老”的動詞用法看作是形容詞的活用。 弁,只出現1例。《上農》:“庶人不冠弁、娶妻、嫁女、享祀,不酒醴聚衆。”“弁”作動詞用,“加冠”之義。 高誘注:“弁,鹿皮冠。”這是“弁”的本義。 考察《左傳》、《莊子》、《荀子》、《公羊傳》、《穀梁傳》諸書,“弁”共出現8例,名詞用法6例,動詞用法2例。 依據“弁”的本義,以及同時代諸書,我們確認“弁”爲名詞,“弁”作動詞是名詞活用。 四、關於複音詞。《吕氏春秋》的複音詞主要是雙音詞。可分爲二類:一類是單純詞,如:哭歷、瑟縮;一類是合成詞,如:器械、零落、囹圄、千乘、黔首、真人。 單純詞只含一個詞素,容易確定;複合詞包含兩個(或兩個以上)詞素,比較難確定。 確定複合詞,我們主要根據詞義,並參考出現頻率以及同時代的其它文獻。 複合詞的詞義特點在於它的意義是統一的,它的意義不等於構成它的詞素意義的簡單的結合,而是或構成新義,或産生概括義,或具有特指義。 例如: 千乘,《吕氏春秋》中,“千乘”不僅僅是“千輛兵車”,它還有其它意思。《不苟》:“天下有不勝千乘者。”《慎勢》:“以千乘令乎一家易。”“千乘”指擁有兵車千輛實力的諸侯國。《觀世》:“文王,千乘也;紂,天子也。”《不侵》:“昭王,大王也;孟嘗君,千乘也。”“千乘”指諸侯或諸侯國的執政大臣。具有“千輛兵車”義的“千乘”是詞組,具有“諸侯國、諸侯、大臣”義的“千乘”是複音詞。 左右,“左、右”本指方位。《吕氏春秋》中,“左右”指君主的近臣。《貴當》:“其朝臣多賢,左右多忠。”《驕恣》:“欲盡去其大臣而立其左右。”《長見》:“王不應,出而謂左右曰。”具有“君主的近臣”義的“左右”是複音詞。 甽畝,“甽”爲田壟間的小水溝,“畝”爲田壟。《離俗》:“居於甽畝之中,而游入於堯之門。”“甽畝”連用不是指“壟溝和田壟”兩個並列的事物,而是表達一個更廣泛、更概括的意思,指“田野,鄉野”。 考察《孟子》、《荀子》、《韓非子》諸書,“甽畝”(或“畎畝”)共出現8例,均連用,這表明“甽畝”的結合是緊密的,“甽畝”是複音詞。 三王,《先己》:“三王先教而後殺,故事莫功焉。”“三王”非泛指任意三個王,而是具有特定的含義,特指“禹、湯、文王(有時還包括武王)”。 具有特指義的“三王”,我們確定爲複音詞。 《吕氏春秋》複音詞分類列舉如下: 1.單純詞。 (1)聯緜詞:哭歷、瑟縮、倏忽。 (2)象聲詞:熙熙、凄凄、鏘鏘、英英、匈匈、谥隘。 2.複合詞。 (1)複合式。 ①聯合式:甽畝、囹圄、社稷、呻吟、零落、少頃、身自。②偏正式:千乘、黔首、布衣、寡人、不穀、五聲、四荒。③述賓式:稽首。 ④述補式:夢見、望見。⑤主謂式:日中、日至。 (2)附加式:烈然、抗然、蝺焉、有鳳。 (3)重疊式:寥寥、渾渾。 五、本詞典對詞的用法描寫採用層次分析的方法,只描寫與該詞直接組合的結構層次,不牽涉整個句子的語法分析。 因此,當我們描寫某個詞的用法,採用“作主語、作謂語、作述語”之類的術語時,不是指該詞在整個句子中的語法地位,而是該詞在包含它的最小結構中的語法地位。 例如: 《大樂》:“故惟得道之人,其可與言樂乎!”描寫這一例中“得”的用法,我們只考慮與“得”直接組合的結構層次,即“得道”,只描寫“得”在“得道”中的語法地位。“得”的用法描寫爲“作述語,帶體詞性賓語”。 《恃君》:“凡人之性,爪牙不足以自守衛。”這一例中“牙”的用法描寫爲“構成聯合結構”。 《古樂》:“其音英英。”這一例中“音”的用法描寫爲“作中心語,受定語修飾”。 當動詞(或形容詞)前有修飾語、後有賓語或補語時,我們原則上把動詞(或形容詞)與其後的賓語或補語看作直接組合的層次,而把修飾語看作是上一層次中的成分。 例如: “《任數》:“七日不嘗粒。”“嘗”的用法描寫爲“作述語,帶體詞性賓語”。 《贊能》:“能令人主上至於王,下至於霸。”“至”的用法描寫爲“作述語,帶補語”。 《吕氏春秋》句法結構類型列舉如下:1.主謂結構;2.述賓結構(包括介賓結構);3.述補結構;4.偏正結構(包括定中結構、狀中結構);5聯合結構;6.連謂結構;7.所字結構;8.者字結構;9.數量結構;10.複合數詞。 |

☚ 吕氏春秋词典︱前言 吕氏春秋词典︱序 ☛

- 四声切韵表补正是什么意思

- 四声别义是什么意思

- 四声唱法是什么意思

- 四声均(韵)和表是什么意思

- 四声宜忌总诀是什么意思

- 四声实验录是什么意思

- 四声易知录是什么意思

- 四声本草是什么意思

- 四声杜鹃是什么意思

- 四声猿是什么意思

- 四声猿·狂鼓史渔阳三弄是什么意思

- 四声猿·雌木兰替父从军是什么意思

- 四声等子是什么意思

- 四声篇海是什么意思

- 四声类谱是什么意思

- 四声综辨是什么意思

- 四声腔格是什么意思

- 四声诗是什么意思

- 四声谱是什么意思

- 四声通押是什么意思

- 四声通解是什么意思

- 四声道唱片是什么意思

- 四声道录放系统是什么意思

- 四声道录音是什么意思

- 四声道立体声录音机是什么意思

- 四声道/立体声转换器是什么意思

- 四声阴阳标号是什么意思

- 四声韵略是什么意思

- 四声韵谱是什么意思

- 四处是什么意思

- 四处乱跑乱闯是什么意思

- 四处乱飞是什么意思

- 四处八方是什么意思

- 四处八路是什么意思

- 四处分散是什么意思

- 四处分散消失是什么意思

- 四处呼吁求援,以争取同情或支持是什么意思

- 四处哪里是什么意思

- 四处奔波是什么意思

- 四处奔波,勉强维持生活是什么意思

- 四处奔波,生活动荡不安是什么意思

- 四处奔波,生活动荡不定是什么意思

- 四处奔走,本领极高是什么意思

- 四处奔跑逃窜是什么意思

- 四处奔逃躲避是什么意思

- 四处寻找机会是什么意思

- 四处寻找门路是什么意思

- 四处张扬是什么意思

- 四处征伐敌人是什么意思

- 四处征讨是什么意思

- 四处抢劫是什么意思

- 四处拾取拼凑是什么意思

- 四处撒目是什么意思

- 四处播散是什么意思

- 四处树敌是什么意思

- 四处流浪是什么意思

- 四处流窜的盗贼是什么意思

- 四处游荡是什么意思

- 四处游说是什么意思

- 四处滋长是什么意思