去势术skill of castration and spaying

中国古代首创的摘除动物雄性睾丸和雌性卵巢,使其失去繁殖能力的一种外科手术。又名阉割术、劁𩦐术。

去势术的产生 殷墟卜辞中有一些反映家畜去势的指事之字。闻一多在“释豖”一文中考证:这些字不是古“豕”字,而是古“豖”(音chu)字,因其腹下多一细小的短横,这一短横与猪体不相联,是表示生殖器已被截断下来的猪。豖是豕字加一横点,是表示去势后的猪。

去势术的使用 西周时期,马、猪已广泛进行摘除睾丸的去势。《周易·大畜》曰:“六五、豮豕之牙吉。”豮为去势的公猪,受去势影响,性情多温顺,伸出唇外的獠牙不再伤人。因而说是“吉庆”。《周礼·天官》庖人:“春行羔豚膳膏香。”《礼记·曲礼》:“凡祭宗庙之礼,豚曰腯肥。”羔豚是幼龄羊、幼龄猪。豚又指育肥的去势猪,其肉肥腯而香。马的去势在西周时期已定为制度。《周礼·天官》:“孟春三月,颁马攻特。”颁马是颁布牧放马群的各种政令、指令; 攻特泛指给公驹去势。由此可肯定给家畜去势在3000年前已施行。

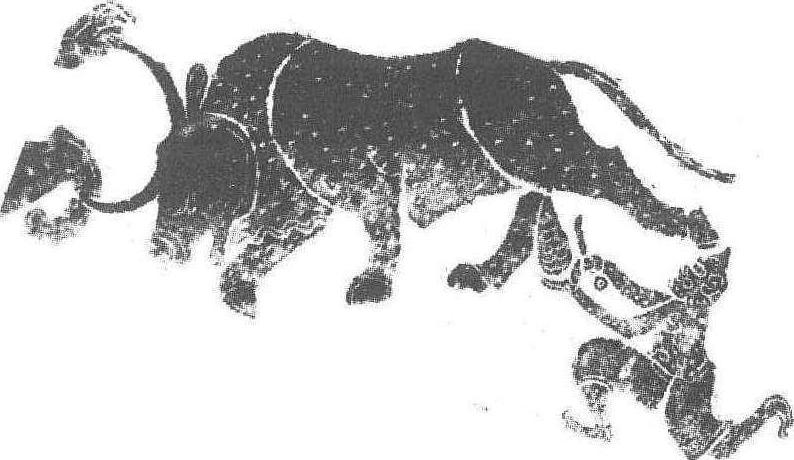

河南方城出土东汉阉牛画像石

牛的去势在《庄子》一书中已有记载。羊和狗的去势较晚,但在汉代以前已开始。而猫、鸡的去势和卵巢摘除术似在汉代以后才发生。《说文》:“羯,羊羖犗也。”《广雅》:“犗、騬羊也。吴羊曰犗。”羯为去势的公绵羊,犗似指去势后的公山羊。因而羊的去势至迟在汉代已施行。《说文》还指出:“猗,犗犬也。”

公鸡的睾丸位于腹腔背侧靠近两肾处,猪的卵巢位置也在腹腔背侧靠近两肾处,要摘除它们必须剖开腹壁,因而阉鸡的出现和母畜摘除卵巢的出现时期相距不远,并且在明代以前均缺乏文字记载。给公鸡去势古称为镦鸡。在《臞仙神隐书》中有“镦鸡、善狗、净猫”等记载。镦为矛戟柄端下平底铜鐏,可能是因阉鸡须用睾丸勺和套睾器而得此名。古人称卵巢摘除为挑花、捞蕊。明初的《名义考》书中以摘除母猪卵巢来比拟“女子幽闭”。《三农纪》中明确指出摘除小母猪卵巢的适期是六十日龄,“二月剔其蕊”。母猪去势的明确记载虽然始于明代,但从一些情况分析,汉代似已具备母猪去势的技术条件。

去势方式方法的演变 根据去势时保定家畜方式的不同,有立𩦐、卧𩦐、倒立𩦐。 按照去势方法的不同,有火𩦐、水𩦐、夹𩦐、扎𩦐、捶𩦐、大挑花、小挑花等。 最古的去势方法为火𩦐法,是用烧红的烙铁烙断精索上的血管以摘除睾丸。血管被烙焦曲,术后止血完全,但灼红的烙铁必然使血管周围的细胞组织坏死,创口即难以愈合。若被病菌污染,轻则局部化脓,重则形成“热壅之患”(化脓性毒血症、败血症)和尾风(破伤风)。为解决这一严重缺点,汉初改用水𩦐法去势。 水𩦐法利用冷水冲洗阴囊刺激血管收缩以止血。阴囊的切开、精索的截断仍用刀,但以指甲刮、挫、扭、撕血管,直至血管被撕断,睾丸脱落下来为止。刮挫使血管挛缩卷曲,以阻断出血。 水𩦐法的创口易愈合,缺点是易发生止血不全,必须掌握刮挫手法要领,方可使止血完全。 因而自汉代起由水𩦐法取代了火𩦐法。 火𩦐和水𩦐均采用横卧保定法保定家畜,当夹𩦐法创立后,方采用站立保定的立𩦐,但这已是明代以后了。

去势后的手术创口易受尾巴污染而化脓,甚至感染破伤风菌而导致尾风和死亡,特别是脂尾绵羊,因脂尾大,去势后的手术创口几乎百分之百地被污染,死亡相籍,不去势又味膻,适口性差,只有用无血去势法才能解决这种矛盾。《齐民要术》记述了羊的无血去势法: 羔“生十余日,以布裹齿脉碎之。”齿脉指精索处的血管。 碎之指挫碎脉管。 现在捶𩦐法是以布条裹在阴囊基部,展平精索和脉管,下垫木块,上用木棰捶打至精索扁平,动静脉管的骨腔被捶打而完全闭锁不通。夹𩦐和扎𩦐是用夹棍和绳索扎住阴囊基部,使血液循环不通、睾丸萎缩的去势术。这两种方法不需要布条缠裹,而捶𩦐需要缠裹布条。 仔猪去势后,由于尾巴的摇动常使创口污染而患破伤风病。《齐民要术》指出当时已用掐尾方法来防止去势后患破伤风: “其子三日便掐尾,六十日后犍。三日掐尾则不畏风,凡犍猪死者,皆尾风所致耳。……如犍牛法者,无风死之患。”

去势术castration

又称阉割术。摘除或破坏公畜动物性腺,消除其生理机能的手术。去势可使动物变为温驯,便于管理和使役;有利于选育优良品种,淘汰劣质种畜;能改善肉质,增加皮毛产量,加快生长速度;也可治疗某些疾病。中国在公元前13世纪就出现了阉割术,方法简便易行。去势方法按畜种不同可分为:公猪去势术、公马去势术、公牛、公羊去势术、公鸡去势术、公驼去势术和公兔去势术,还包括特殊的隐睾去势术。

078 去势术

中国的牲畜阉割去势术有悠久的历史。早在殷商时代的甲骨文中就有“”的象形字,象征人持刀去势之形,说明商代已有牲畜去势术。据《周易》的有关记载,西周时代已有猪的去势术。《周礼》中所说的“颁马攻特”,是马的去势术。秦汉时代,牲畜的去势术已经相当广泛。东汉时许慎的《说文》中,已有“騬,犗马也”; “犗,騬牛也”; “犍,犗牛也”; “羯,羊羖犗也”;“羠,騬羊也”;“骑,犗犬也”;“豮,羠豕也”等释文。说明此期,马、牛、羊、犬、豕等均已实行阉割去势术。我国的牲畜去势术,不仅历史悠久,而且保定方法简便,手术操作精巧、快捷,器具简单方便,效果好,术后创口愈合快,久为世人所惊服。

- 法国第三类合作社分区大会立法是什么意思

- 法国第三类合作社社员大会立法是什么意思

- 法国第三类合作社财务管理立法是什么意思

- 法国第二类合作社示范内容立法是什么意思

- 法国第五类合作社示范内容立法是什么意思

- 法国第六类合作社示范内容立法是什么意思

- 法国第四类合作社示范内容立法是什么意思

- 法国经济是什么意思

- 法国经济与社会发展基金会是什么意思

- 法国经济合作总库贷款是什么意思

- 法国绘画史是什么意思

- 法国统一会计制度是什么意思

- 法国继承税和赠与税是什么意思

- 法国综合保险集团是什么意思

- 法国自然主义作品选是什么意思

- 法国航空公司是什么意思

- 法国著作权法是什么意思

- 法国葡萄酒产地管理立法是什么意思

- 法国葡萄酒产地限额立法是什么意思

- 法国行政合同是什么意思

- 法国行政学院是什么意思

- 法国行政条例是什么意思

- 法国行政法是什么意思

- 法国行政法院是什么意思

- 法国行政法院撤销行政行为的标准是什么意思

- 法国行政诉讼是什么意思

- 法国行政诉讼制度是什么意思

- 法国行政赔偿是什么意思

- 法国议会是什么意思

- 法国议会混合委员会是什么意思

- 法国议会选举投票程序是什么意思

- 法国证券管理体制是什么意思

- 法国证券管理法律是什么意思

- 法国诗歌节是什么意思

- 法国详情及补篇是什么意思

- 法国调整农业结构社会行动基金是什么意思

- 法国贝类贮藏立法是什么意思

- 法国财政是什么意思

- 法国货币政策是什么意思

- 法国贩毒网是什么意思

- 法国资产阶级史是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国资产阶级革命是什么意思

- 法国辱华电视节目事件是什么意思

- 法国选举制度是什么意思

- 法国通史是什么意思

- 法国通史简编是什么意思

- 法国通讯社是什么意思

- 法国里昂印支华裔联谊会是什么意思

- 法国里昂工人起义是什么意思

- 法国重农学派学说的中国渊源是什么意思

- 法国野生动物饲养机构立法是什么意思