原尾目

Protura。通称原尾虫,或蚖。昆虫纲、无翅亚纲、增节变态类。世界已知540多种,分属于8科,17亚科66属,中国已知140余种。

形态 体尖细,淡黄透明或乳白色。体长在2毫米以下。头部前方锥形,无触角、复眼和单眼。但在头部背面两侧有一对假眼器(pseudoculli),口器内口式,上唇突起,上颚与下唇基部均陷入头部,头的后颊部分向下包裹,形成口腔。其上颚呈尖刀形,下颚分内外两叶,下颚须3~4节,内叶或内外两叶均变为穿刺器官,下唇由一基部骨片及一对尖锐的中唇舌组成,下唇须短,2~3节。胸部分节显著,但前胸小。前足特别长,生有特殊的感觉器,可代替触角功能;中、后足较短,跗节仅一节,末端有一爪。腹部十二节,第一至三节的腹面各生一对腹足,腹足的节数多寡和上生刚毛数目为分类依据;腹端缺尾须。生殖孔开口于第十一腹节腹板的后方,雄性外生殖器为成对延长的针状突起。

习性 增节发育是原尾虫发育过程中的一大特点,该虫第一龄称为前幼期(praelarva),腹节仅9节,口器和腹足发育不全,第二龄(第1幼虫)腹节仍为9节,但口器和其腹足发育;第三龄的腹节为10节;第四龄为童虫期(maturus junior),其腹节增至12节,但生殖器不发达;所增腹节均出自末二节之间。第五龄为前成虫期(praeimago),腹部12节,生殖器发育不完全,内骨骼不发达、蜕皮后发育为成虫。原尾目昆虫分布广泛,主要生活于山林环境,如石下、枯枝落叶间或湿润土壤中。与人类无直接经济关系。但在动物进化的理论研究方面,有重要的意义。

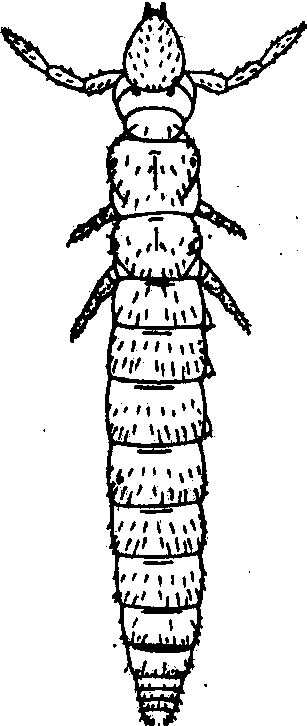

分类与进化 原尾目为意大利昆虫学家西尔韦斯特里(F. Silvestri)于1907年所建立,中国于1956年由杨集昆在陕西华山第一次采集到原尾虫,1964年周尧、杨集昆报道了在中国发现的3个原尾虫新种。随后尹文英做了更深入的工作,建立了富蚖科,囊腺蚖科,檗蚖科和华蚖科等4个新科,并发表了16个新属和100多个新种(见图)。

短身古蚖

(尹文英)

原尾目分为两个亚目,过去一直认为其中有气管系统的古蚖是这个目中较原始的,并接近祖型的类群; 而无气管系统的蚖科是特化的类群。近年来中国发现了许多奇特的原尾虫,特别是华蚖和旭蚖的发现,使原有的原尾目分类系统有所改变。尹文英在比较了低等甲壳动物呼吸器官的基础上,又发现有气门的古蚖和华蚖其前幼虫期是不具备气门的,为此提出有气管系统的古蚖和华蚖是在适应陆地生活过程中,向前发展的显著标志。对无翅类昆虫精子的超微结构研究,发现蚖科种类的精子象螺旋体,具有线形的顶体和轴丝,而古蚖的精子为圆盘状,没有顶体和轴丝,完全不能活动,因而也认为古蚖在原尾目昆虫中绝不是最原始的类群。原尾目在节肢动物中的分类地位目前尚无定论,有人认为它是昆虫纲中的一个独立亚纲——蚣虫亚纲,也有人认为原尾虫不应归属昆虫纲,而另立一纲。(见彩图166)

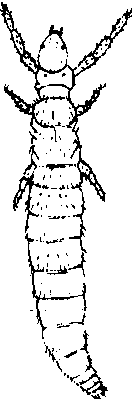

原尾目Protura

俗称螈、蚖、原尾虫。昆虫纲,无翅亚纲。成虫体长0.5~2 mm,白色或黄白色。内口式口器。头部无触角,无眼,仅具一对拟单眼器。前足很长,行动时伸至头部前方,具触角功能。腹部12节,第1~3节具针突。增节变态,幼虫初孵时腹部9节,每蜕皮一次在第8、9节间增加一节,直至12节为止。喜生活在终年潮湿的场所,如石块、树皮、落叶下、苔藓和腐殖质泥土中。行动缓慢。本目经济价值不大,世界已知540余种,中国已记载140余种。国际上有将其与弹尾目单独归为类昆虫纲(parainsec-ta)而与昆虫纲并列的趋势。

栖霞古蚖

- 潘楫是什么意思

- 潘正涛是什么意思

- 潘正道是什么意思

- 潘步云是什么意思

- 潘毅是什么意思

- 潘毓刚是什么意思

- 潘毓桂是什么意思

- 潘永天是什么意思

- 潘永忠是什么意思

- 潘永贵是什么意思

- 潘永长是什么意思

- 潘永顺是什么意思

- 潘汉华是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年是什么意思

- 潘汉年(1906—1977)是什么意思

- 潘汉年杂文选是什么意思

- 潘汉篪是什么意思

- 潘汝祚是什么意思

- 潘江是什么意思

- 潘沁源是什么意思

- 潘法成是什么意思

- 潘泳流是什么意思

- 潘洁是什么意思

- 潘洁贞是什么意思

- 潘津生是什么意思

- 潘洪江是什么意思

- 潘浩是什么意思

- 潘涅库克是什么意思

- 潘润智是什么意思

- 潘淑妃(潘氏)是什么意思

- 潘清是什么意思

- 潘清简是什么意思

- 潘清简是什么意思

- 潘渊是什么意思

- 潘渊口阔如斗是什么意思

- 潘渭滨是什么意思

- 潘源来是什么意思

- 潘漠华是什么意思

- 潘漠华是什么意思

- 潘漠华是什么意思

- 潘漠华是什么意思

- 潘漠华是什么意思

- 潘漠华(1902—1934)是什么意思

- 潘澄濂是什么意思

- 潘澄濂医论集是什么意思

- 潘澜江是什么意思

- 潘濬是什么意思

- 潘瀛是什么意思

- 潘火昌是什么意思