华严寺

在陕西省长安县少陵原半坡,北距西安市15公里。寺居高临下,俯瞰樊川,西望神禾原,南视终南山玉案、雾岩诸峰,自然环境十分优美。寺建于唐贞元十九年(803),是中国佛教华严宗的发源地。至清乾隆年间,少陵原一部份崩塌,寺内殿宇全毁。现仅存唐代砖塔两座.唐宣宗李忱《幸华严寺》,即指此。

华严寺

中国古寺。位于山西省大同市内。是中国现存规模较大也较完整的辽金寺院建筑。包括上、下2个毗邻的寺院。上寺中轴线上建有大雄宝殿、前殿、山门等,左右配置祖师堂、禅堂、云水堂等建筑。大雄宝殿建于金天眷三年(1140),面阔9间,宽54 m,建筑面积1560 m2,是古代单檐木构建筑中体型最大的佛殿。大殿建在3 m高的月台上,是中国现存规模最大的辽金佛殿之一。下华严寺的薄伽教藏殿建于辽重熙七年(1038),殿内保存31尊辽代塑像。

华严寺

位于长安县韦曲东南少陵原半坡上。省级重点文物保护单位。创建于唐德宗贞元十九年(803),是中国佛教华严宗的发源地。清乾隆年间,少陵原一部崩塌,寺内殿宇全毁,仅存两座砖塔。东为华严宗初祖杜顺禅师塔,西为华严宗四祖清凉国师塔。寺内有碑数通,其中以唐宣宗大中六年(852)所刻《杜顺和尚行记碑》为最重要(此碑已移存于陕西省博物馆)。

华严寺

佛寺。在唐长安城南少陵原半坡。建于唐贞观年间,为华严宗发祥地。寺内有华严宗始祖杜顺和四世祖清凉国师的墓塔。唐诗人岑参曾游此寺, 作《题华严寺瓖公禅房》一首。 北宋寇准也有《游华严寺》诗,描绘了寺中所见樊川一带的景色。大约在北宋以后趋于衰微。明代有小规模修缮。清乾隆年间,少陵原坡面崩塌,殿宇被毁。今仅存两座墓塔。

华严寺

佛寺。在唐长安城南少陵原半坡。建于唐贞观年间,为华严宗发祥地。寺内有华严宗始祖杜顺和四世祖清凉国师的墓塔。唐诗人岑参曾游此寺, 作《题华严寺瓖公禅房》一首。 北宋寇准也有《游华严寺》诗,描绘了寺中所见樊川一带的景色。大约在北宋以后趋于衰微。明代有小规模修缮。清乾隆年间,少陵原坡面崩塌,殿宇被毁。今仅存两座墓塔。

华严寺

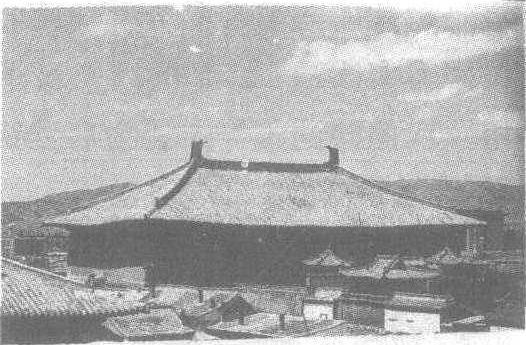

位于山西省大同市西部,始建于辽,金代重修,为辽金时期的著名建筑群。华严寺一反寺庙坐北向南的惯例,而为坐西面东,可能与契丹族崇拜太阳的习俗有关。全寺分为上下二寺,自成格局。上寺中轴线上依次有山门、前殿、大雄宝殿等建筑。大雄宝殿建于金天眷三年(公元1140年),总面积为1559平方米,台基高达4米,是我国现存两座最大的木构佛殿之一(另一座为辽宁省义县奉国寺大殿)。大殿面阔九间,进深五间,房顶为庑殿式,鸱吻高4.5米,为金代遗物,斗拱雄浑古朴,殿内柱采用减柱法,空间宽敞。中央佛坛上塑五方佛,两侧有二十诸天塑像,皆为明代作品。四壁有清代壁画,面积达800余平方米,以释迦牟尼传记和说法图为主,保存完好。下华严寺以薄迦教藏殿为主殿(详见“下华严寺薄迦教藏殿”条目),殿内还保存着31尊辽代塑像,中央为三世佛,两侧为弟子、菩萨(详见“彩塑神像群”条目),堪称辽代艺术的珍品。华严寺是研究我国建筑史、艺术史及佛教的宝贵资料,为全国重点文物保护单位。

华严寺

华严寺坐落在大同市区西南隅,是中国现存规模较大、保存较完整的辽金寺院建筑。因隋唐僧人杜顺(即法顺)始创中国佛教宗派支流华严宗,立“华严经”为主经约典,华严寺故得此名。据《辽史》记载:“清宁八年建华严寺,奉安诸帝石像、铜像。”1122年(辽保大二年)寺内部分建筑毁于兵火。后又重建,元代初年仍为元中巨刹。明初,官府将该寺充公。明宣德、景德年间重修,明中叶以后分为上、下二寺,各有山门,自成格局。清代以后经各代修葺,终成今日规模。1961年经国务院批准定为全国重点文物保护单位,现为大同市博物馆所在地。

1963年又将上下寺合成一体,统称华严寺,占地面积16693平方米。上寺以大雄宝殿为中心,建筑风格严谨,井然有序,下寺以薄伽教藏殿为中心,风格体现出自由活泼。

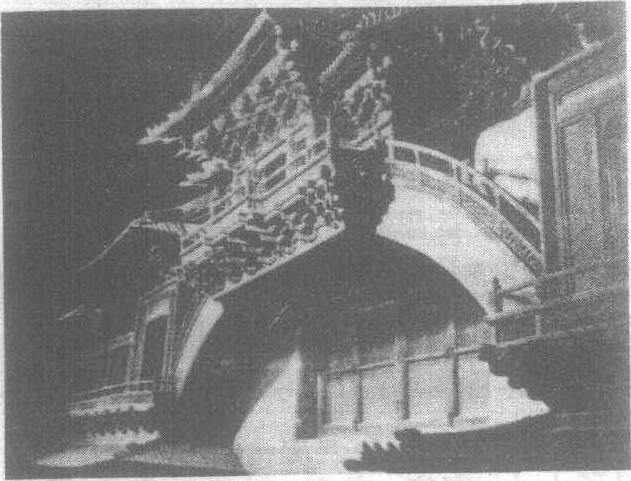

大雄宝殿矗立于4米高的月台之上,殿面宽9间,进深5间,面积1559平方米,殿内采用减柱结构,扩大了殿内空间,为迄今国内辽、金佛寺中最大的殿堂。殿顶呈单檐庑殿式,檐脊两端的鸱吻高4.5米,由八块琉璃构件组成,北吻系金代原物,历经800多年,光泽依然如新。南吻系明代筑制,也是中国古代建筑上最大的琉璃吻兽。斗拱硕大,形制古朴,宏伟壮观。殿内中央五方佛的两侧二十诸天侍立,神态各异,姿态不一,身体均前倾15度,别具一格,为国内罕见。殿堂四壁绘有壁画,由1875-1908年(清光绪年间)大同民间艺人董安绘成。画面高达6.4米,总面积887.25平方米,内容描述释迦传记和佛教故事等,采用山石、云树、楼阁隔联的传统手法,色泽鲜艳,国内较为少有。辽建薄伽教藏殿完整保存有31尊塑像,体姿自然,表情生动,为辽代彩塑之珍品,殿内还存有排列重楼式壁藏38间,形制繁复,画面玲珑,勾栏的束腰华板上镂空雕刻37种几何形图案,是中国罕见的辽代小木作品。悬空拱桥上设有天宫楼阁五间。壁藏内存明清藏经1700余卷,共计8000余册。

单位:大同市管委会 邮编:037008

电话:86-352-2061480

华严寺

佛寺名。在山西大同市城区西南隅。寺始建于辽,辽代盛行华严宗,故在云中 (即今大同一带) 特建华严禅寺,并曾奉安辽代诸帝石像、铜像,所以当时还具有辽室祖庙性质。寺内主要殿宇皆坐西朝东,符合契丹族以东为上的宗教信仰和居住习俗。辽末部分建筑毁于兵火,金、元重建。明代扩建重修,分为上、下二寺,各开山门,自成格局。上寺以大雄宝殿为主,分为两院,由山门、过殿、观音阁、地藏阁及两边廊庑组成。大雄宝殿始建于辽,辽末毁于兵火,金天眷三年 (1140) 重建。庑殿顶面阔九间,进深五间,面积1559平方米。建在4米高的巨大台基上,是现存辽金时代最大的佛殿。殿内供奉五方佛和二十诸天,为明代塑造。四周为清代壁画。下寺以薄伽教藏殿为主,殿建于辽兴宗重熙七年 (1038)。面阔五间,进深四间,单檐九脊顶,结构精巧,犹存唐代遗风。殿内佛坛上完整地保存着31尊辽代彩塑佛像,有三世佛、弟子、胁侍菩萨、童子等,神态动人,技法娴熟,尤以合掌露齿的胁侍菩萨婉丽动人,是辽代彩塑艺术的珍品。殿内依壁有重楼式壁藏(即藏经柜)38间,后窗上起天宫楼阁5间,以拱桥形式与左右壁藏上层相连。是国内惟一仅存的辽代建筑小木作,是研究辽代建筑的实物模型。壁藏中曾贮藏过辽朝大藏经,后遗失。现存明清藏经1700余函。华严寺的辽金木构建筑气势雄浑,形制古朴,是我国古代木构遗存中的杰作。华严寺为全国重点文物保护单位。

华严寺Huayansi

位于山西大同旧城内西南部,分为上寺和下寺。始建于辽,金代大修,至明衰落。寺内有辽兴宗重熙七年(1038年)建的下寺薄伽教藏殿和金熙宗天眷三年(1140年)重建的上寺大殿。寺及主要殿宇均东向,体现了辽代建筑特点。薄伽教藏殿为下寺主殿,它近于宋式殿阁型构架中的“金厢斗底槽”,内槽顶上装藻井,下建凹字形平面的佛坛,有大小辽塑31躯,十分精美。殿内沿墙建储藏经卷的木橱,为楼阁形,称“天宫壁藏”。上寺大殿在薄伽教藏殿西北,殿内柱高于檐柱,建筑构架基本上属于宋式厅堂型,形成殿内前后三进敞厅。殿顶天花板为明代所加。内壁有清末所绘壁画。殿内的后金柱之前设有佛坛,上有五尊坐佛,为明代遗物。华严寺外形浑朴庄重,保留了较多的辽金特点。

下华严寺“天宫壁藏”

华严寺

全国重点文物保护单位。位于市内西南隅。始建年代不详,辽以大同为西京时寺已兴盛。现存实物以辽重熙七年(1038)所建薄伽教藏殿的年代为最早。辽保大二年(1122),金攻陷西京,寺院局部毁于兵火。金天眷三年(1140)重建。后历代均有修葺。寺占地16693平方米,明代中叶始分上下两寺,各开山门,自成格局。上寺有二院,主要建筑有山门、过殿、大雄宝殿、地藏阁及两厢廊庑。大雄宝殿为主体建筑,造于高台基上,前有宽敞月台,殿面阔9间,进深5间,单檐庑殿式,顶上正脊两端有硕大的琉璃鸱吻。形制古朴,雄伟壮观。殿内采用减柱法,空间阔大。中央塑有金色大佛5尊,两侧侍立二十诸天。四周绘有壁画,内容为《华严经》“七处九会”及其他佛传故事。顶部有清制龙凤、花卉图案973幅。大殿内还有木雕八角乾楼模型1座,高2.5米。乾楼又名镇楼。“镇楼秋爽”为大同八景之一。下寺位处上寺东南,主要建筑为薄伽教藏殿。薄伽是梵语“薄伽梵”音译的省略,意为世尊(佛名);教藏即佛的经典。殿面阔5间,进深4间,单檐歇山式。殿内有辽塑31尊。正中为3尊大佛,端坐于莲花宝座。两侧有弟子、菩萨侍奉。塑像有立有坐,形态各异,神情逼真。内侧有重楼式壁藏38间,下为佛龛,上为经橱。经橱藏有明清藏经1700余函,计18000余册。薄伽殿及精美辽塑、稀世壁藏为镇寺三宝。整个殿宇气势雄伟,高低错落,井然有序,环境优美,清静宜人。清人吴麟《华严寺》诗云:“平林结低翠,飞阁迥凌虚。”清人张开东诗云:“东阁香烟静,半轮山月寒。……五更钟磬发,清韵绕阑干。”(《宿下华严寺》)华严寺不仅是我国佛教华严宗的重要寺庙之一,也是国内现存规模较大,保存较为完整的辽金寺院建筑。

华严寺

位于崂山东部那罗延山(又名华严山)麓,为崂山中现存唯一佛寺。初建于明代晚期,毁于兵火。清初慈沾禅师重建。殿宇楼阁宏丽,有明铸铜罗汉一尊,旧藏文物经卷颇丰,现已无存。其下一巨石,名“砥柱”,正面刻“山海奇观”四个大字,每字高2米许,笔划可立一人,为崂山最大石刻。南侧石板曲径,名“华严路”。松竹苍郁,怪石嵯峨,颇多题刻。山门外一塔院,内中一座九级砖塔,为慈沾禅师墓塔。两株苍松蟠屈环抱塔身,名“松抱塔”。塔南为清初农民抗清领袖于七墓。寺西不远处,一巨石状若游鱼,上有孔窍,用手拍击,其响似寺中所悬木鱼之声,名鱼鼓石;寺西南那罗延窟,宽7米,高、深15米,传说那罗延佛曾于此修炼。

华严寺

位于县城东南少陵原半坡上,北距西安市约15公里。建于唐贞元十九年(803),中国佛教华严宗的祖庭。唐代樊川八大寺之一。寺居高临下,襟山带河。寇准《游严寺诗》云:“寺对南山积翠浓,水村鸥鹭下遥空。层楼望尽樊川景,恨不凭栏烟雨中。”北宋后渐渐衰败。清乾隆年间,少陵原部分塌落,寺内殿宇全毁。现仅存砖塔两座,东为华严宗初祖杜顺禅寺塔,四面七层,仿木砖体结构,高约13米,上层镌“严主”二字,第三层刻“无垢净光宝塔”六字。西为华严宗四世祖清凉国师塔,第二层镌有“大唐清凉国师妙觉之塔”,六面五层,高7米。寺中原有唐宣宗大中六年(852)刻《杜顺和尚行记碑》,今存西安碑林。华严宗四世祖澄观在唐德宗时被尊奉为“镇国大师”,后又被唐宪宗赐以“僧统清凉国师”称号,站在塔前,俯瞰樊川,风景如画。

华严寺

佛教活动场所。位于武山县四门镇向北 5 公里处。寺院分前院、中院、塔院、上院,有大雄宝殿、三大古佛、藏经楼各 1 座。该寺民国二十七年(1938 年)由墓老法师创建,创建时修建了大雄宝殿。主要宗教活动有观音圣会、释迦法会、观世音圣会、地藏王等,每年各举行一次。观音圣会在农历二月十八日至十九日举行,释迦法会在农历四月七日至八日举行,观世音圣会在农历六月十八日至十九日举行,地藏王活动在农历七月二十九日至三十日举行。

华严寺

华严寺坐落在山西大同西南,是我国佛教华严宗重要寺庙之一,为我国现存规模较大、保存较完整、形制古朴、气势雄浑的古代木构建筑。辽保大二年寺内部分建筑毁于兵火,后又重建,元代初年仍为云中巨刹。明初,寺被没收为官产,宣德、景泰年间进行重修,并补塑佛像,寺院焕然一新,明中叶分为上下二寺,各开山门,自成格局。清初因姜瓖之变,寺院又遭摧折,经几翻修缮,遂成今日之规模。

寺现占地面积共16693平方米,1963年又将上下寺合并为一体,统称华严寺,但仍各以一殿为中心。上寺布局严谨、井然有序,以金代所建的大雄宝殿为主,分为前后两院。下寺布局较自由,建筑风格也较活泼,华严寺的主要殿宇都面向东方,这与契丹信鬼拜日,以东为上的宗教信仰和居住习俗有关。

大雄宝殿在寺西北角,殿前有月台,台前石阶尽头处置清式四柱三门牌坊一座,台之左右有明代增建的六角形钟鼓亭,大殿矗立在4米多高的台基上,面积为1559平方米,面阔九间,进深五间,柱高7.4米,檐高9.5米,单檐庑殿式顶,举折平缓,檐出3.6米,正脊两端的鸱吻高4.5米,由八块琉璃件组成,北端的鸱吻系金代原物,虽历经风雨,至今仍光泽灿然。筒瓦每片长76厘米,重27公斤; 斗拱硕大,形制古朴,其造型比例为典型的辽金建筑风格。为我国现存辽金时期木结构建筑中平面面积最大的一座大殿。为扩大殿内空间,采用了减柱结构,殿内前部共减柱十二根。殿内四壁满绘壁画,画高达6.4米,总面积为887.25平方米。内容为释迦牟尼传记、说法图 “七地九会”、善财童子五十三参、罗汉图及千手千眼观音等。采用山石、云树、楼阁隔联的传统手法,设色以石青、石绿为主,附以沥粉贴金,色彩艳丽。顶部有天花板彩画,共973块,大部为清代制作,图画中所绘龙凤、花卉、梵文等图案也颇具特色。殿内佛坛宽及五间,上塑金身五方佛,结跏坐于莲台之上。殿内还有一座高2.5米的木构楼阁模型,是仿明代大同城西北角的乾楼而作。殿南北尽间还有明代成化、万历年间的碑刻,为研究明代大同城楼结构和华严寺历史的重要实物资料。

薄伽教藏殿即藏经殿,在大雄宝殿西南。东向,面阔五间,进深四间,单檐歇山式,正脊北端之鸱吻为金代琉璃件,南端为明代增补,殿内外斗拱共有八种,外檐柱头为五辅作双抄,梁架举折平缓,檐柱起升,出檐深远。建筑结构严谨,比例适中,风格古朴,是典型的辽代殿堂建筑,并存唐代遗风,殿内天花藻井及佛像后网目纹背光制作精美,均为辽代旧物。佛坛上布列着辽塑三十一尊,中间为三世佛并列,其余弟子、菩萨、供养童子环侍佛的两侧。中央释迦牟尼塑像,端坐于莲座上。四大菩萨结跏端坐于升灵座之上,姿态各一。四角各立护法金刚一尊,为辽代彩型艺术精品。殿壁四周有藏经柜,共三十八间,存有明清两代藏经1700余函,18000余册,现均完好无损。殿内还有“天宫楼阁”,实际上是壁藏模型,因悬于殿后壁窗上,故名,它是国内唯一仅存的辽代建筑模型。薄伽教藏殿内南梢间藏有《大金国西京大华严寺重修薄伽教藏殿记》碑。立于金大定二年五月十四日,为云中段子卿撰文,京东会龙寺讲经沙门法慧所书。全碑2531个字,是楷体书,记述了大华严寺薄伽教藏的由来,辽末战争中毁寺的情况,金天眷三年重建项目及新补藏经的经过,是今日研究和考证华严寺历史的珍贵资料。

《文征明诗碑》 在寺南廊下,为明代当地官员郜应麟将文征明诗摹刻成碑,碑文182厘米,宽94厘米,厚24厘米,正面刻 《太湖》七律诗一首,背面刻有 《涵村道中》 一诗。书法挥洒自如,行楷相间,引人入胜。

华严寺的名由隋、唐僧人杜顺,即杜顺始创中国佛教宗派支流华严宗。以 “华严经” 为主要经典。华严寺因此而得名。解放后主殿宇修缮一新,被列为全国重点文物保护单位。现为大同博物馆,陈列着雁北、大同地区发掘的历史文物。

华严寺

华严寺坐落在山西大同西南,是我国佛教华严宗重要寺庙之一,为我国现存规模较大、保存较完整、形制古朴、气势雄浑的古代木构建筑。辽保大二年寺内部分建筑毁于兵火,后又重建,元代初年仍为云中巨刹。明初,寺被没收为官产,宣德、景泰年间进行重修,并补塑佛像,寺院焕然一新,明中叶分为上下二寺,各开山门,自成格局。清初因姜瓖之变,寺院又遭摧折,经几翻修缮,遂成今日之规模。

寺现占地面积共16693平方米,1963年又将上下寺合并为一体,统称华严寺,但仍各以一殿为中心。上寺布局严谨、井然有序,以金代所建的大雄宝殿为主,分为前后两院。下寺布局较自由,建筑风格也较活泼,华严寺的主要殿守都面向东方,这与契丹信鬼拜日,以东为上的宗教信仰和居住习俗有关。

大雄宝殿在寺西北角,殿前有月台,台前石阶尽头处置清式四柱三门牌坊一座,台之左右有明代增建的六角形钟鼓亭,大殿矗立在4米多高的台基上,面积为1559平方米,面阔九间,进深五间,柱高7.4米,檐高9.5米,单檐庑殿式顶,举折平缓,檐出3.6米,正脊两端的鸱吻高4.5米,由八块琉璃件组成,北端的鸱吻系金代原物,虽历经风雨,至今仍光泽灿然。筒瓦每片长76厘米,重27公斤; 斗拱硕大,形制古朴,其造型比例为典型的辽金建筑风格。为我国现存辽金时期木结构建筑中平面面积最大的一座大殿。为扩大殿内空间,采用了减柱结构,殿内前部共减柱十二根。殿内四壁满绘壁画,画高达6.4米,总面积为887.25平方米。内容为释迦牟尼传记、说法图 “七地九会”、善财童子五十三参、罗汉图及千手千眼观音等。采用山石、云树、楼阁隔联的传统手法,设色以石膏、石绿为主,附以沥粉贴金,色彩艳丽。顶部有天花板彩画,共973块,大部为清代制作,图画中所绘龙风、花卉、梵文等图案也颇具特色。殿内佛坛宽及五间,上塑金身五方佛,结跏坐于莲台之上。殿内还有一座高2.5米的木构楼阁模型,是仿明代大同城西北角的乾楼而作。殿南北尽间还有明代成化、万历年间的碑刻,为研究明代大同城楼结构和华严寺历史的重要实物资料。

薄伽教藏殿即藏经殿,在大雄宝殿西南。东向,面阔五间,进深四间,单檐歇山式,正脊北端之鸱吻为金代琉璃件,南端为明代增补,殿内外斗拱共有八种,外檐柱头为五辅作双抄,梁架举折平缓,檐柱起升,出檐深远。建筑结构严谨,比例适中,风格古朴,是典型的辽代殿堂建筑,并存唐代遗风,殿内天花藻井及佛像后网目纹背光制作精美,均为辽代旧物。佛坛上布列着辽塑三十一尊,中间为三世佛并列,其余弟子、菩萨、供养童子环侍佛的两侧。中央释迦牟尼塑像,端坐于莲座上。四大菩萨和结跏端坐于升灵座之上,姿态各一。四角各立护法金刚一尊,为辽代彩型艺术精品。殿壁四周有藏经柜,共三十八间,存有明清两代藏经1700余函,18000余册,现均完好无损。殿内还有 “天宫楼阁”,实际上是壁藏模型,因悬于殿后壁窗上,故名,它是国内一仅存的辽代建筑模型。薄伽教藏殿内南梢间藏有 《大金国西京大华严寺重修薄伽教藏殿记》碑。立于金大定二年五月十四日,为云中段子卿撰文,京东会龙寺讲经沙门法慧所书。全碑2531个字,是楷体书,记述了大华严寺薄伽教藏的由来,辽末战争中毁寺的情况,金天眷三年重建项目及新补藏经的经过,是今日研究和考证华严寺历史的珍贵资料。

《文征明诗碑》在寺南廊下,为明代当地官员部应麟将文征明涛摹刻成碑,碑文182厘米,宽94厘米,厚24厘米,正面刻 《太湖》七律诗一首,背面刻有 《涵村道中》一诗。书法挥洒自如,行楷相间,引人入胜。

华严寺的名由隋、唐僧人杜顺,即杜顺始创中国佛教宗派支流华严宗。以 “华严经”为主要经典。华严寺因此而得名。解放后主殿宇修缮一新,被列为全国重点文物保护单位。现为大同博物馆,陈列着雁北、大同地区发掘的历史文物。

华严寺

是依据佛教的七大宗派之一华严宗的经典 《华严经》修建的,故名华严寺。位于山西省大同市城内西部。始建于辽代,后经多次修缮,成今日的规模。全寺分为上华严寺和下华严寺两大部分。

上华严寺的主殿是大雄宝殿,建在高出地面4米多的台基上。殿身东向,面阔9间、进深5间,总面积为1559平方米。是中国现存辽金佛寺中最大的佛教殿宇。据记载,辽清宁八年(1062年)建,保大之乱(1122年)毁于兵火; 金天眷三年(1140年)依旧址重建。殿内正中塑东西南北中五方佛。五方佛两侧的砖台上塑神情不一的20天王像。殿内四壁887.25平方米面积上绘释迦牟尼传记、说法图等巨幅壁画。殿内顶部天花板以973块龙、凤、花卉图案等组成,色泽艳丽。

下华严寺大殿,门额题 “薄伽教藏” ,意为存放佛教经藏的书库。建于辽代金熙七年(1038年)。面阔5间,进深4间,殿身东向。殿内居中端坐过去、现在、未来三世佛,两侧有弟子、菩萨、供养童子等28尊辽代塑像,坐立相间,井然有序。四角各有护法天王1尊。其中1尊服侍菩萨,合掌露齿,面形丰满,长辫垂肩,上身微裸,婉丽动人。殿内四周依壁有两层楼阁式藏经柜38间,后窗处有木制天宫楼阁5间,两侧以拱桥与左右藏经柜上部连接。天宫楼阁雕刻精巧,是国内现存惟一的辽代木构建筑模型。藏经柜内藏经1700多函,18000余册。其中明代经书1700多册,还有清代一套 “龙藏” ,也是不多见的。华严寺1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

华严寺

位于崂山东部那罗延山(亦称华严山)麓。依山面海,景色宜人,为崂山中现存唯一佛寺。明崇祯时即墨人黄宗昌捐造,名华严庵,亦称华严禅院,在今寺之西山,后毁于兵火。清初黄坦助慈沾禅师重建于今址,1931年改今名。寺中旧藏文物甚富,除明永乐、万历时期的大藏经和清顺治时期的大藏经刊本外,还有诸多名人书画、经典和佛像等,惜屡经战乱,久已无存。藏经阁建于山门之上,阁外环以走廊。登阁凭眺,沧海万顷,水天浩渺。西南群峰,屏开壁立,阁下松竹,浮青摇翠,景色尤佳。自山门至海滨,有石砌盘道,名华严路。路两侧茂林葱郁,怪石嵯峨,可坐可依,石上游人题刻甚多。山门外有塔院一处,内有9级砖塔,为该寺第一代住持僧慈沾墓塔。塔侧有2株苍松蟠屈环抱塔身,名曰“松抱塔”。另有小石塔,为明末清初于七之墓。寺西里许,一巨石斜卧如鱼,其上有小窦,以手拍击,琅琅作响似鱼鼓,故名鱼鼓石。寺西南那罗延窟,宽7米,高、深各15米,可容百余人。窟内四壁光滑,底石平坦,如同石阁。相传憨山和尚当年就是慕名此窟而不远千里自五台山来此处的。

华严寺

契丹王朝时期所建著名佛寺。位于今山西大同城内西南隅。是当今大同城内最著名的古刹。有上、下寺二所,相距甚近。创建年代说法不一,有云“寺肇自李唐”,为“唐尉迟敬德增修”(明《重修大华严禅寺感应碑记》、《上华严寺重修碑记》),有推为北魏(清《重修上华严寺碑记》),皆无资证。《辽史·地理志》载:“清宁八年(1062)建华严寺,奉安诸帝石像、铜像。”据现存实物考察,以下寺建于辽兴宗重熙七年(1038)的薄伽教藏殿年代为最早,殿内曾藏佛经579秩。是为契丹境内主要寺院之一。当时规模已不可考,辽末受战火之损,“殿阁楼观,俄而灰之,唯斋堂、厨库、宝塔、经藏、洎守司徒大师影堂存焉。”(《大金国西京大华严寺重修薄伽教藏碑记》)金熙宗天眷年间,由僧通悟集资修葺,并依契丹藏目录,补全教藏,使其“卷轴式样,新旧不殊,字号诠题,后先如一。”元武宗至大年间由僧慧明主持重修,亦补教藏。后又多次增修,形成今日上、下寺格局。上寺规模较大,主要建筑大雄宝殿建在高出地面4米多的台基上,总面积1559平方米,气势雄伟,结构坚固,至今保存完好。据梁上所存修殿题记,为金天眷三年(1140)重建,是我国仅存两座规模最大的单层木结构建筑之一(另一座为辽宁义县奉国寺)。殿前月台、石级、钩栏等呈典型辽金建筑平面布列。殿前立有辽大康二年(1076)石经幢。另有山门、过殿、观音阁、地藏阁等皆为后建。下寺位于上寺东南侧,建筑以薄伽教藏殿(藏经殿)为中心。殿整体稳固、轻巧,为国内现存辽代小型殿阁式建筑的典型。殿内平棋、藻井和内槽彩画大都为辽遗物。沿墙排列藏经壁橱38间,仿重楼式样,上、下两层,在后窗处中断而做成天宫楼阁5间,飞越窗上,以圜桥与左右壁橱相连接,造型奇巧,是现存唯一壁藏实物,为研究辽代建筑的珍贵资料,建筑史学家称其为:“是精确的建筑模型,也是出色的工艺美术品。”(《中国古建筑》)橱内原藏契丹藏,已佚,现藏明万历藏经1700册,清同治龙藏7000余册。殿前有辽道宗寿昌元年(1095)石经幢。寺内还保存有32尊辽代泥塑,全无一般佛像静寂、肃穆之风,极富人情味,为辽塑代表作品。其中一胁侍菩萨,合掌露齿,造形极佳,驰名中外。上、下寺皆突破一般佛寺坐北朝南的惯例,殿门朝东,具契丹传统“屋门皆东向”(《旧五代史·契丹传》)特有习尚。其特点是外观粗犷,具游牧民族风格,内部装修趋向华丽,巧妙地运用多种对比衬托手法,反映了契丹文化与汉文化相互交融的风采。1961,国务院批准为全国文物保护单位。

- 志,气之帅也是什么意思

- 忘是什么意思

- 忘是什么意思

- 忘乎所以是什么意思

- 忘乎所以是什么意思

- 忘乎所以是什么意思

- 忘乎所以是什么意思

- 忘乎所以是什么意思

- 忘了旧情是什么意思

- 忘了自己姓名是什么意思

- 忘八是什么意思

- 忘其为戏是什么意思

- 忘其所以是什么意思

- 忘其所以是什么意思

- 忘却不属于你——记忆是什么意思

- 忘啜废枕是什么意思

- 忘家(忘家忘亲忘身)是什么意思

- 忘己而冥于自然是什么意思

- 忘年是什么意思

- 忘年之交是什么意思

- 忘年之交是什么意思

- 忘年之交是什么意思

- 忘年之交是什么意思

- 忘年之好(忘年之交)是什么意思

- 忘年交是什么意思

- 忘年会是什么意思

- 忘形交是什么意思

- 忘形得意是什么意思

- 忘忧散是什么意思

- 忘忧散是什么意思

- 忘忧清乐集是什么意思

- 忘忧清乐集是什么意思

- 忘忧馆献赋是什么意思

- 忘怀是什么意思

- 忘怀是什么意思

- 忘怀录是什么意思

- 忘怀得失是什么意思

- 忘怨释罪是什么意思

- 忘恩背义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘恩负义是什么意思

- 忘本是什么意思

- 忘痛汤是什么意思

- 忘神是什么意思

- 忘言是什么意思

- 忘言忘象是什么意思

- 忘记 忘却 忘怀 遗忘 忘是什么意思

- 忙是什么意思

- 忙 忙碌 繁忙是什么意思

- 忙不择价是什么意思

- 忙中有失是什么意思

- 忙乱是什么意思

- 忙乱是什么意思

- 忙你教下部赞是什么意思

- 忙家不会,会家不忙是什么意思