半坡遗址

中国原始部落社会聚落遗址。属新石器时代仰韶文化类型,位于陕西省西安市东郊浐河东岸。距今约6000余年。遗址东西最宽处近200 m,南北长约300 m,总面积约50000 m2。居住区在中央部位,约30000 m2,发现房屋基址46座,平面有圆形、方形与长方形3种,结构为原始的木构架,居住区周围有深、阔各5~6 m的壕沟环绕。北部为墓葬区,东部为制陶区。遗址1953年发现,1957年建成半坡博物馆。

半坡遗址

位于西安市东郊浐河东岸半坡村北。属原始社会新石器时代仰韶文化。是黄河流域一个典型的母系氏族公社村落遗址,距今约六七千年。面积5万平方米。1953年春发现。1954年秋至1957年夏,中国科学院考古研究所对此进行了规模较大的5次科学发掘,发掘面积1万平方米。发现房屋遗迹46座,动物圈栏2座,贮藏东西的地窖200余个,烧制陶器的窑址6座,墓葬250座(包括小孩瓮棺葬73座),以及生产工具和生活用具1万余件。还有许多兽骨、果核和腐朽的粟(谷子)等。从发掘的资料看,遗址主要以一条围沟为界分为三个部分。围沟以内为半坡人居住区,北边为墓葬区,东边为制陶区。居住区的房屋有早期的半地下室和晚期的地面木架建筑两类,形状或方或圆,门均朝南。房子中间有一烧水坑。房屋主要建筑材料为草泥土和木料。晚期房屋,结构匀称,屋旁有一个或几个储藏东西的地窖,为半坡人的公共仓库。围绕居住区有一条深、宽各五、六米,现存长300余米的大围沟,起着防洪、排水、避免野兽和防止敌对氏族侵袭的作用。在制陶区内发现的6座陶窑,虽有横穴和竖穴两种,但结构均由火膛、火道、窑箅和窑室所组成。这是目前我国发现的最古老的陶窑遗址之一。从墓葬区发掘出的170多座墓葬看,葬法排列规整有序,死者头部向西。葬式一般以单人仰身直肢葬为主,也有合葬、俯身葬、二次葬的,屈肢葬极少。每人均有随葬品,为生前所用生活用具和装饰物。平均每人约三四件。夭折的小孩都用瓮棺埋葬在房屋近旁。一般无随葬品。出土的生产工具主要是石、骨两种原料所制。石质工具有斧、锛、凿、刀、铲、砍伐器、磨棒、磨盘、箭头、网坠和纺轮等;骨制工具主要有刀、锥、铲、凿、针、箭头、渔钩和渔叉等。其中骨渔钩和骨针制作最为精美,上有锐利倒钩和细小针眼。另有陶制刮削器和陶锉等。出土的生活用具主要是陶器。按种类分,有钵、盆、碗、壶、瓮、罐、瓶等;按用途分有饮食器、水器、炊器、贮藏器等;按质料分有细泥陶、粗砂陶、细砂陶三种。颜色以红色为主,次之灰色、黑色。有些陶器底部有清晰的席纹和布纹,说明当时已有了席和布。彩陶是这个时代的杰作。彩绘以红底黑花为主,形状以几何图案最多。著名的人面鱼纹彩陶盆就出土于此。有人认为这种纹饰可能与“图腾”崇拜有关。雕塑品多反映在陶器的盖钮上,有人头、鸟头、兽头等。装饰品有骨笄、石璜、兽牙、石珠、陶环和各种佩饰等。有些陶器的口沿外部,刻记着笔画简单、形状规则的符号,计22种、113个,可能为记事或记数用的。有人认为这应是中国原始文字的起源。半坡遗址的发现和发掘,对研究我国新石器时代的仰韶文化,黄河流域母系氏族公社的繁荣发展,提供了珍贵的科学实物资料。

半坡遗址

位于西安市东部浐河东岸。是解放后我国考古工作者第一个大规模发掘的新石器时代聚落遗址。1954—1957年进行了5次发掘,揭露面积1万平方米。仰韶文化半坡类型即由该遗址的发掘而得名。文化遗存分早、晚两期,早期为半坡类型,包含物最丰富,也最为典型,晚期称半坡晚期类型。该遗址的发掘为研究原始社会生活提供了宝贵的资料。半坡类型的聚落为不规则圆形,南北长,东西窄。居住区可分两片,可能分属于一个氏族内的两个群体。每片有一座大房子,周围是小房子。居住区之间有一条长1.5、宽2米的小沟为界,居住区外围绕一条大壕沟以为防卫,沟外北为氏族公共墓地,东为窑址。房屋建筑方式有地面和半地穴两种,形状绝大多数圆形,亦有方形和长方形者,面积最大者160平方米,最小者12平方米。成人墓葬以竖穴土坑墓为主,多单人仰身直肢葬,少数为二次葬、屈肢葬和俯身葬。另外有多人同性合葬者,也有“割体葬仪”。随葬品为陶器及装饰品,差别不大。未成年人盛行瓮棺葬,以钵、盆、与瓮相扣为葬具,常在器底凿一孔以为灵魂出入之孔道。出土工具以石、陶、骨、角为原料制成,有斧、钵、铲、刀、磨盘、磨棒。发现有粟及家畜骨。陶器以红色、红褐陶为主,以粗砂陶罐、盆、钵、尖底瓶组成一组生活用具。有一组彩陶饰以人面纹、鱼纹、鹿纹、三角纹、圆点纹、几何形图案花纹,人面纹的首次发现,被认为是图腾崇拜的标志。在圜底钵口上发现22种不同的刻划符号,有人认为是中国文字的渊源之一。半坡晚期的遗物发现较少,陶器主要是平底瓶、钵、浅腹盆及饰弧线纹的彩陶。

半坡遗址

位于西安市东部浐河东岸。是解放后我国考古工作者第一个大规模发掘的新石器时代聚落遗址。1954—1957年进行了5次发掘,揭露面积1万平方米。仰韶文化半坡类型即由该遗址的发掘而得名。文化遗存分早、晚两期,早期为半坡类型,包含物最丰富,也最为典型,晚期称半坡晚期类型。该遗址的发掘为研究原始社会生活提供了宝贵的资料。半坡类型的聚落为不规则圆形,南北长,东西窄。居住区可分两片,可能分属于一个氏族内的两个群体。每片有一座大房子,周围是小房子。居住区之间有一条长1.5、宽2米的小沟为界,居住区外围绕一条大壕沟以为防卫,沟外北为氏族公共墓地,东为窑址。房屋建筑方式有地面和半地穴两种,形状绝大多数圆形,亦有方形和长方形者,面积最大者160平方米,最小者12平方米。成人墓葬以竖穴土坑墓为主,多单人仰身直肢葬,少数为二次葬、屈肢葬和俯身葬。另外有多人同性合葬者,也有“割体葬仪”。随葬品为陶器及装饰品,差别不大。未成年人盛行瓮棺葬,以钵、盆、与瓮相扣为葬具,常在器底凿一孔以为灵魂出入之孔道。出土工具以石、陶、骨、角为原料制成,有斧、钵、铲、刀、磨盘、磨棒。发现有粟及家畜骨。陶器以红色、红褐陶为主,以粗砂陶罐、盆、钵、尖底瓶组成一组生活用具。有一组彩陶饰以人面纹、鱼纹、鹿纹、三角纹、圆点纹、几何形图案花纹,人面纹的首次发现,被认为是图腾崇拜的标志。在圜底钵口上发现22种不同的刻划符号,有人认为是中国文字的渊源之一。半坡晚期的遗物发现较少,陶器主要是平底瓶、钵、浅腹盆及饰弧线纹的彩陶。

半坡遗址

是我国黄河中游地区一处大型的新石器时代仰韶文化的村落遗址。分布在陕西省西安市东6公里的浐河东岸半坡村,面积约5万平方米,距今约6000年。现已揭露面积1万余平方米。半坡遗址的文化遗存分早、晚两期,早期遗存丰富典型,被称为半坡类型,晚期遗存较少,称为西王村类型或半坡晚期类型。早期遗址内有居住区、制陶作坊区和氏族公共墓地。主要遗迹有房屋、陶窑、窖穴、家畜圈、儿童瓮棺葬等。居住区分两片,以一条深1.5米,宽2米的沟道为界,每片中间为一座大房子(可能是氏族首领住所兼氏族成员的聚会场所),四周是小房子,计46座,以圆形的为主(31座),还有一部分是方形和长方形的(15座)。房子分半地穴式和地面建筑两种,其中圆形房屋墙壁是以木柱编篱涂泥制成的,有些还用火烤得十分坚固。在居住区的外面,围绕一条深5—6米,宽6—8米的防卫沟。陶窑在沟的东边,有6座,分横穴和竖穴两种,窑室直径约1米。窖穴夹杂于房子之间。发现的两个家畜圈栏都呈长方形。墓葬区在居住区外防卫沟的北边,已发现的250余座墓葬,有174座属成人葬,73座儿童葬。在居址范围内的女孩厚葬墓中,发现了半坡遗址中唯一的木板葬具。半坡类型的主要遗物有陶器、石器、骨器、蚌器等。陶器最常见的是粗砂陶罐、小口尖底瓶和钵,以粗质和细泥的红陶和红褐色陶为主,器表饰绳纹、线纹、锥刺纹、弦纹、指甲纹及彩纹(三角、圆点等组成的几何图案和人面、鹿、鱼、植物图案等)。此外还发现了22种刻画符号,有些研究者认为这些符号是中国古代文字的渊源之一。除上述生活用具外,还有陶刀、陶锉等生产工具。石器主要为生产工具,有石斧、石铲、石锛、石刀、石碾、石磨盘、磨棒、石镞、网坠及石矛。骨、蚌器分为装饰品,如环、坠、耳饰、发饰、珠、璜等。还有粟、芥菜或白菜的种子遗存。半坡晚期类型遗存较少,主要遗物是彩陶器,有平底瓶、平唇浅腹盆、平底钵等。半坡遗址是黄河流域规模最大、保存最完整的原始社会母系氏族村落遗址。它的发现,为研究我国原始社会的母系氏族公社时期的社会生活和仰韶文化的分期,提供了宝贵的资料。1957年,我国第一座遗址博物馆——半坡博物馆于此建立。1961年,它又被国务院公布为全国重点文物保护单位。有关它的资料,由中国科学院考古研究所、半坡博物馆编辑成《西安半坡》出版。“仰韶文化”是我国黄河中游地区的新石器时代文化,因最早发现于河南省渑池县的仰韶村而名之。它以中原地区为中心,东至豫东,西达甘肃青海接壤地带,南抵鄂北,北到长城沿线及河套地区。已发现的遗址达1000余处,其中经发掘的典型遗址有10余处,年代约为公元前5000—公元前3000年。仰韶文化是新石器诸文化中的一支主干,它所展示的母系氏族制从繁荣到衰落时期的社会结构和文化成就,为人类社会发展史的研究提供了丰富多彩的资料。

半坡遗址

半坡遗址在西安市东6公里处产河东岸半坡村北,是一处比较完整的母系氏族聚落的遗址,时间距今六千年左右。遗址面积达5万平方米,由居住区、制陶作坊区、氏族公共墓地组成。

从1953年开始,历经5次发掘,共发现房屋遗迹45处、围栏2处、窖穴200多个、陶窑6座、墓葬250座,出土生产工具和生活用具约万余件。农业生产工具主要为石器和骨器,有石斧、石锛、石凿、石刀、磨盘、骨针、骨鱼钩、骨叉等。生活用具主要是陶器,完整的和能够复原的陶器有千件,有钵、盆、碗、瓮、壶、罐等,陶器底部有明显的席纹和布纹,细泥陶器上多施红底黑花彩绘,形状以几何图案最多,另外也有表现动、植物形象的图形。有些陶器边沿上还刻有笔画简单、形状规则的符号,计有22种113个,可视为早期的文字雏形。

房屋建筑随时间早晚有半地下和地面架木建之分。晚期房屋有圆形和方形两种,大小不等,面积大的为氏族首领的住所,均为地上筑墙,墙壁有木柱固定。居住区外围有宽5.6米,长300米的防御沟,可作防护和汇洪之用。

墓葬均为土圹葬,无葬具。成人死后在“公墓”内,墓式有单人仰身直肢葬、俯身葬、二次葬、合葬,也有个别屈肢葬。随葬品一般为生活用品和装饰品,未成年人葬在房子周围,一般无随葬品。

半坡遗址的发现,证明半坡先民已进入农业社会,它是黄河流域规模最大、保存最完整的原始社会母系氏族的遗址,对研究中国原始社会历史和仰韶文化的分期具有重要的科学价值。1957年在半坡村建成中国第一座遗址博物馆,1961年3月经国务院批准又将该遗址定为全国重点文物保护单位。

单位:西安市半坡遗址博物馆 邮编:710003

电话:86-29-83532482

228 半坡遗址

仰韶文化重要遗址,反映仰韶文化村落居住情况,坐落在浐河东岸西安半坡村。包括住室、陶窑场和公共墓地三部分。总面积约五万平方米,居住区周围有一条深宽各约5—6米的壕沟,现存长度为300多米,是为了防御猛兽侵袭而挖的,沟内外有很多窖穴,是公共的仓库,居住区有40—50座小房,是氏族成员的住室,小房有方形的、有圆形的,通常是半地穴式的。每所小房面积约20平方米,室内地表抹有一层草泥土,用火烧过、表面坚硬平滑。室中央有一烧火的灶,为取暖和炊饪之用。房顶是用许多木柱支架起来的,墙壁和房顶都涂抹上泥。村落中心有座长方形大房,面积约160平方米,是公共集会场所。村落之外,东面是窖场区,北面是氏族公共墓地,墓坑排列较规整。墓中一般以陶器为殉葬品。

半坡遗址Banpo yizhi

黄河中游新石器时代仰韶文化的遗址。位于陕西西安灞河东岸的半坡村,建于大约公元前4800—前4300年。分早期遗存和晚期遗存,遗址面积5万平方米,揭露面积为1万平方米左右。共发掘房屋遗迹45座,圈栏2座,储藏窑穴250座,陶窟遗址6座,墓葬遗址250座。遗作大体作南北较长、东西较窄的不规则圆形。建筑主要分布在部落中心,居住区分为各有一座大房子的两片地域,之间以一条深1.5米、宽2米的小沟为界,居住区外还有防卫沟。房屋有圆形、方形、长方形,分半地穴式和地面木架两种,体现了新石器时代建筑的形制和分布状况。

半坡遗址

全国重点文物保护单位。位于东郊浐河东岸半坡村。系我国保存最完整的6000年前新石器时代母系氏族村落遗址。属仰韶文化类型。1953年春发现。面积约5万平方米,分为居住区、制陶作坊区和墓葬区。发掘面积一万平方米左右。有屋址45处,圈栏址2处,窖穴200多个,窑址6处,墓葬250处。出土有大批生产工具和生活用具,还有许多兽骨、果核和腐烂的粟谷等。房屋有早期的半地下室,和晚期的地面木架结构,建筑材料是草泥土和木料。门均向南开,房子中间有一烧火坑。屋旁有一个或几个地窖,是半坡人的公共仓库。围绕居住区有深、宽约6米,现存长度300多米的大围沟,是整个居住区的界线,也用来防御野兽的侵害。母系氏族社会的重大发明是陶器的制造。半坡遗址上的烧陶区是目前我国保存最古老的陶窑遗址之一。陶器有灶、罐、鼎、钵、盆、碗、杯等60多种。其中人面鱼纹盆和尖底汲水瓶最负盛名,是仰韶文化的精品。墓葬分布有二人、四人同性合葬的遗骸,有公共墓地。葬式有单人仰身直肢葬、俯身葬、合葬等。1957年,在此建成我国第一座遗址博物馆。

半坡遗址

位于西安东郊半坡村的新石器时代遗址。面积约5万平方米。1954年发掘。分布着氏族居住区、公共墓地、窑场和大壕沟等遗迹。出土大量陶、石、骨器等生产工具和生活用具。彩陶发达,后为红地黑彩,以几何纹、动物纹、人物纹为主。现在原地建有半坡遗址博物馆。

半坡遗址

位于西安城东郊浐河东岸,半坡村北。原始社会母系氏族公社村落遗址,反映了那个时代的生活情景,遗址面积约2000平方米,房屋有圆形和方形两种,屋门朝南,屋内有烧火坑,近处有地窖群,大概是用来存放食物,遗址中心是一座大房屋,大概是议事堂,是原始人开会的地方。周围有深沟和墓葬地。1958年在原遗址上建立半坡博物馆。生产工具生活用具及文化艺术品都陈列其中,便于观览。

半坡遗址

仰韶文化时期典型的村落遗址。1953年在西安市东郊的半坡村发现。现已发掘房屋遗迹四十五座,圈栏三座,烧制陶器的陶窑六座,窖穴二百多个,共清理墓葬二百五十多座,总面积达一万多平方米。整个村落为一不规则圆形,面积约五万多平方米,围绕村落挖有一条深、宽各5米多的防御沟。东面为烧陶窑场,北面是氏族公共墓地。村落中部有一道小沟,将居民住宅区分为南、北两个部分,可能是两个母系氏族间的界沟。两个氏族各有一座公共活动用的大房子,在它们周围各有许多氏族成员居住的小房子。房子周围有许多地窖,还有饲养家畜的圈栏。房子形制有方、圆二种,一般面积十到三十多平方米。房子地基多为半地穴式,上部以柱、椽、梁构成屋顶建筑,每座房子中央均设有火膛。遗址内出土的生产工具主要有石斧、石铲、石锄、石锛、石凿、石球、网坠以及石磨盘和砍伐器等,还有骨锥、骨铲、骨刀、骨针、箭头、鱼钩、鱼叉以及陶纺轮和陶锉等。其生活用具主要为陶器:炊事用具有陶甑和陶罐,饮食用具有碗、钵、盆、盂、杯、豆等,汲水用具有尖底瓶和陶壶等,储藏粮食和食物的用具有瓮、缸以及大型陶罐和陶盆等。陶器上不仅有非常精湛的彩陶绘画和陶塑艺术,还有形式多样的刻划符号,估计为半坡先民当时使用的原始文字。公共墓地实行单人葬和迁移合葬。合葬是男女分区埋葬,男子大多是二次迁移集体葬。合葬仅有母子同墓,而没有一对成年男女合葬、父子合葬。这种葬式反映了母系氏族制的某些特点。死者的随葬极少,仅有少数生产工具。幼儿夭折时大都瓮棺埋葬在母亲住屋附近,有的则与母亲合葬在公共墓地。这些发掘资料表明,半坡人处在原始社会母系氏族公社阶段,过着没有阶级,没有剥削;共同劳动,共同分配的原始共产主义社会生活。一九五七年在遗址基础上建成了“西安半坡博物馆”,次年正式开放。半坡遗址的发现和发掘,对我国原始社会历史的研究有着极其重要的科学价值,是我国珍贵的文化遗产,为全国重点文物保护单位。

半坡遗址

新石器时代仰韶文化聚落遗址。位于陕西省西安市东郊6000米的半坡村。面积约5万平方米。遗址发现于1953年,经1954年~1957年的发掘后建成中国第一座遗址博物馆。包含早、中、晚3期文化遗存。早期半坡类型的村落保存较完整。年代约在前4800年~前4300年。村落平面呈不规则圆形,周围有壕沟环绕。中心区以小沟为界分为南、北两片,中有道路相通。北片有40多座中、小型房屋面向一座大房子,呈半月形分布,其间分布有成群的窖穴、儿童瓮棺葬及两座牲畜圈栏。南片也有一座大房子,围以诸多小房子。居住区沟北为公共墓地,沟东为窑场。成人死后埋在公共墓地,流行单人仰身直肢葬,有数量不多的随葬陶器、装饰品。亦有合葬墓、二次葬墓。居民的经济生活以农业为主,渔猎、采集为辅。生产工具有石质的斧、铲、刀、镞、矛、网坠、鱼叉、磨盘、磨棒等。发现了炭化的粟、白菜和芥菜籽品种。还出土有猪、黄牛、鸡、狗等家养动物的遗骸。日常使用的陶器以夹沙罐、钵、小口细颈壶和尖底瓶最为典型,多为素面,亦有红地黑彩,常以三角、圆点组成几何形图案,此外还有人面、鱼、鹿、植物等纹样,为该类型的彩陶代表作。中期为庙底沟类型遗存,晚期为半坡晚期类型,均保存较差。遗址1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

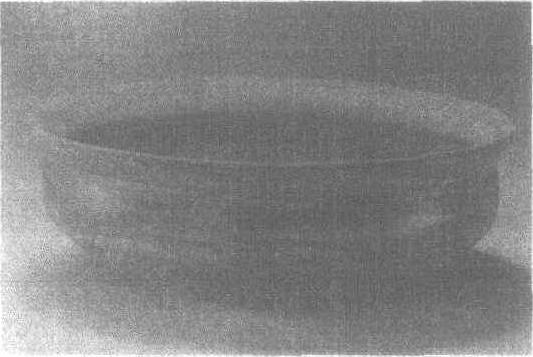

彩陶鱼纹钵

半坡遗址

中国新石器时代仰韶文化典型村落遗址, 位于西安东郊半坡村。距今6,800—6,300年 ( 公元前4800—6300年), 前后延续500年之久, 文化堆积物厚达三米。遗址面积50000平方米, 北端是公共墓地,南面是大壕沟围护的住房窖穴密布的居住区, 居住区东郊有成群陶窑。当时居民过着定居农业生活 。使用石斧、骨铲、石铲、石锄、石刀、陶刀等农具。发现人工栽培粟和白菜或芥菜一类蔬菜种籽。饲养猪狗等家畜,建有栏圈。渔猎和采集业仍很发达,出土物中有大量的采猎工具和遗物。制陶有一定水平, 采用了泥条盘筑法, 器面多彩绘人面、鱼 、鹿等图案。有的器底发现麻布印纹。住半地穴式或平地起建的土木结构房子。石器多磨制。骨器很多, 制作精致。

半坡遗址ban po yi zhi

【考古】Banpo site

半坡遗址

我国母系氏族社会典型的村落遗址。1953年发现于陕西西安城东郊浐河东岸的一个二级台地上。现存面积约五万平方米。1954—1957年,发掘一万平方米,计有完整的房基四十多座,墓葬二百多座,陶窑六座。陶器都是手制,火候较高,绝大多数是夹砂红陶和泥质红陶。典型器物有“红顶式”直口圜底钵、直口尖底瓶等。器表除素面外,主要有绳纹、细绳纹、弦纹。彩陶数量不多,几乎全部是红陶黑绘,多绘动物形象。最基本的纹样是鱼纹和变体鱼纹。在一些钵、盆上还发现有各种刻画符号。种植的作物有粟、蔬菜等。该遗址经修复后成为全国重点文物保护单位。(参考图16-20)

- 吉林省预算审查监督条例总则是什么意思

- 吉林省预算审查监督条例附则是什么意思

- 吉水县是什么意思

- 吉法酯是什么意思

- 吉洛特是什么意思

- 吉田松阴是什么意思

- 吉田熊次着《社会教育学讲义》发表是什么意思

- 吉田茂是什么意思

- 吉祥草施肥技术是什么意思

- 吉米沙星是什么意思

- 吉罗,H.是什么意思

- 吉美前列素是什么意思

- 吉美前列素是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉莫是什么意思

- 吉莱波伟是什么意思

- 吉蔑是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉达(Jidda)是什么意思

- 吉野作造是什么意思

- 吉隆县是什么意思

- 吉非罗齐胶囊是什么意思

- 吉非贝齐是什么意思

- 吉非贝齐是什么意思

- 吉非贝齐是什么意思

- 吉首市是什么意思

- 吊兰是什么意思

- 吊兰属是什么意思

- 吊兰施肥技术是什么意思

- 吊屈原赋是什么意思

- 吊屈原赋 并序是什么意思

- 吊环、吊卡、卡瓦及吊钳是什么意思

- 吊环螺钉是什么意思

- 吊着老虎胡子打秋千是什么意思

- 吊着雷公犁畲田是什么意思

- 吊竹梅是什么意思

- 吊装机械选择与布置是什么意思

- 吊贾秋壑故居(1)是什么意思

- 吊顶的安装是什么意思

- 同一法律顾问处的两个律师可否分别为一个案件的双方当事人代理诉讼?是什么意思

- 同一种意义上的政治学是什么意思

- 同下级人民代表大会常务委员会的联系是什么意思

- 同仁乌鸡白凤丸(口服液)是什么意思

- 同仁县是什么意思

- 同城商品购进和异地商品购进在业务手续上有什么区别?是什么意思

- 同声歌是什么意思

- 同安区是什么意思

- 同官倡和用山字韵是什么意思

- 同居是什么意思

- 同形反应检查是什么意思

- 同德县是什么意思

- 同心县是什么意思

- 同时存在的数个证据哪个更有效力?是什么意思