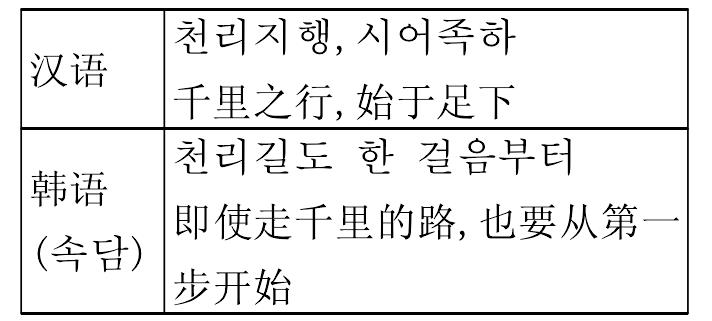

千里之行,始于足下

【注释】 ①累土:累,土笼;一笼土、一筐土。

【译文】 一搂粗的大树,是从微小的萌芽长成的;九层高的台子,是由一筐筐土堆垒起来的;千里远的长途,是从脚下抬步开始的。

【感悟】 大家都知道古罗马城不是一天建成的、胖子也不是一口吃就的,可是我们却总想着怎么才能“一口吃个胖子”、憧憬着日进金斗“一夜暴富”的神话。这就是我们现代人的虚妄和焦虑所在。

千里之行,始于足下

既然同是天涯沦落人,就应该相濡以沫,同舟共济。这四个人发誓,从此要有福同享,有难同当。这四个人中,一个是商人,生意做亏了才到新大陆来碰运气;一个是牧人,则是因为家乡遭灾,活不下去了才背井离乡。第三个人听了,多少有点得意,道:“我呢,是正宗的贵族。”

他是贵族不假,不过这个贵族也已经败落了,家里能卖的东西全都卖光,没办法了才决定铤而走险,到新大陆来找碗饭吃。他们看着最后一个人,那贵族道:“先生,你是做什么的?”第四个人看上去最为凄惨,围着火堆正在发抖。听得他们的问话,他抬起头道:“我是王子。”这话让另外几人全都吓了一跳。不过当时欧洲小国林立,王子比牛毛还多。朝廷虽小,但王室成员之间的钩心斗角却如五脏俱全的麻雀,一样不少,这个倒霉的王子想必也是如此。他既然不愿多说,旁人也不多问。四个人眼下死里逃生,从牧人到王子全都身无分文,衣不蔽体,只能撑着往前走。好在丛林里总还有点吃的,牧人打猎,商人和王子去采野果,贵族生火,就这样撑着走下去。皇天不负有心人,他们终于到达了一个移民的聚集地。这地方全是从欧洲来的移民,人口足足有好几万。到了这儿,四个人终于长吁一口气。

活下去已经没什么问题了,不过到新大陆不是来要饭的。四个人聚在一起商议,讨论日后的生活。说着说着,讨论会却成了回忆大会。商人在谈着过去生意顺利时,日进斗金的快活日子;王子也说着当初在宫中锦衣玉食的生活。贵族没什么好说,但总能说出些与哪些达官贵人交往的事来。说到最后,牧人大声道:“现在说这些还有什么用?我们眼下最要紧的,就是把过去忘掉,重新做起。大家尽力而为,只要努力干活,好日子一定可以重新来的。”

牧人的话马上得到商人和王子的赞同。商人是生意失败,欠了一屁股债,为躲债而来的;王子更是由于宫廷斗争而逃命,要是被政敌查到他的行踪,连性命都要丢掉;贵族虽然还在怀念过去的贵族头衔,但这个头衔带来的只是一点虚荣而已,所以他也没有反对牧人的话。商人第一个站起来,说道:“我做过商人,精通数学,我可以去教人数学,按小时结算。”

当时懂得数学的人并不多。商人倒也不是吹牛,他算账多了,算点加减乘除自然不在话下。商人这样一说,王子也马上站起来,道:“不错不错。我很懂得政治,我可以教人政治学。”

俗话说久病成良医,王子虽然是宫廷斗争的失败者,但对于这一套斗争方法却都烂熟于心。有人的地方,总会有政治,王子懂得的这一切,应该也能派上用场。

贵族整了整身上的破衣烂衫,咬文嚼字地道:“两位说得都很好。至于敝人么,敝人最擅长的,乃是纹章学。”

所谓纹章,就是世家的标记。一开始都是些简单的记号,但随着贵族们互相通婚,两家的纹章合并在一处,就开始千变万化起来。这里有个暗号,那里有个标记,而附着的箴言也很有讲究,基本上都是拉丁文的名人名言。因为其太复杂了,很多正宗的贵族子弟都搞不清自己家的纹章到底应该是什么样的。贵族过去整天没事干,就专门研究这个,对欧洲大陆几乎所有贵族世家的纹章全都了然于胸,而这也是他唯一擅长的事。别人还不清楚,王子却吃了一惊,道:“原来先生你很精通纹章学啊,应该会有很多富人延请你当顾问的。”

发了财,接下来的事就是要和古代的名人扯上关系了。从家传纹章里找到祖先是某个帝王,或者证明自己是某个著名人物的直系后代,这种做法,不论何时何地,全都一样盛行,所以王子所说的倒也不是奉承。只要找到主顾,贵族也能过上丰足的日子。贵族见王子也赞同他的话,登时大为得意,正要谦逊几句,牧人却大声道:“朋友们,你们说得都很对,诸位所擅长的也能够赚到不少钱。可是,你们现在就能赚到钱么?一个月足足有三十天,你们去教人,总要在月底或下月初才能拿到报酬。那么在这段时间里,我们又该吃什么?难道就空着肚子挨饿么?”

商人、王子和贵族本来觉得自己都很有本事,牧人却没什么大用,但现在牧人这样一说,他们都怔住了。的确,就算要去教人,总得有一身光鲜的衣服。现在一副乞丐的模样,有谁会相信他们身怀绝技,拜他们为师?三个人全都说不上话来。牧人接着道:“朋友们,你们都是有大学问的人,给了我美好的希望,但这希望太远了,眼下我们都还饿着肚子,找到今天的晚餐才是当务之急。现在你们的学问派不上用场,还是由我来解决眼皮底下的困难吧。”

牧人站起身,到森林里砍了一堆柴火,去集市上卖掉,用换得的钱解决了当天的食宿问题。就这样,慢慢地衣食无忧了,商人、王子和贵族也终于得以发挥长处,最后也过上了好日子。

——根据(法国)拉·封丹《商人、贵族、牧人和王子》改编

入选理由:

好高骛远不可取,一味安于现状同样不可取。

燕垒生语:

《庄子》中有个故事,说朱泙漫向支离益学习屠龙之技,三年始成。但学成后,世上却找不到一条龙,他所学的一切全然无用。拉·封丹的这个故事与之颇有点类似,只是庄子是从虚无观点出发,认为这一类学问全然无用,持的是否定态度。拉·封丹没有庄子那样绝对,他认为商人的数学、王子的政治学和贵族的纹章学也是有用的,不过那些才能都是长远之后才能见到成效,想要立竿见影,则不如牧人去打点柴火,解了燃眉之急再说。这种想法虽然不如庄子所说的那样富于哲学意味,却要现实得多。这个故事中说到的纹章学,对于中国人来说远了点,不过假如用现代的“商标”概念去理解,那就容易理解了。纹章起源于盾牌上的花纹,后来演变为证明家世的一种标志。从13世纪起,规定只要遵守纹章制度,任何人都可以拥有纹章。不过对于纹章,各阶层的看法大为不同。衣食不周的平民百姓觉得这个东西实在没有什么用处,可是对于贵族来说,纹章却是一种商标,保证其血统纯正,所以那些贵族对此极为看重,以至于后人误以为只有贵族才有纹章。正因为纹章千变万化,中世纪才有一门纹章学,故事中的贵族正是谙熟此道的高手。新大陆的富人们发家后都想和欧洲名门挂上关系,这也是实事。如果纹章上出了差错,就只会遭人取笑,

其实,每一个人只要不是自卑感太过,总会觉得自己有很了不起的地方,求职时也总希望能找到一个好工作。不过,我们觉得自己有才能,是否就一定有才能呢?得不到承认的才能只是一场空。如果不肯承认现实,妄自尊大,那么和过分自卑其实没什么不同。想要一飞冲天,就必须脚踏实地地做起。我们不要只看见成功者成功后的荣耀,更应该看到他们创业途中的艰辛。正如商人、王子和贵族,各有一技之长,他们的学问当然也远远高于牧人,可是在落拓的时候,这些学问还不如牧人去打点柴换钱更实在。这个道理很简单,也讲得有点滥了,但故事给我们的启示却不仅仅在于靠牧人脚踏实地地解决燃眉之急,也在于商人、王子和贵族在困境中也不放弃理想。没有理想的人,永远都只能沉沦在最底层。只有着眼于现实,永远不放弃理想,一步步努力地向前走,才会成功,也许这才是拉·封丹真正想告诉我们的道理吧。

千里之行,始于足下

[六十四章] 其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

〔鉴赏〕 老子的“千里之行,始于足下”已经成为现代汉语中非常脍炙人口的成语,其表面的意思也极为显明,即千里的远行是从脚下第一步开始走出来的,在现代汉语中喻指事情的成功是从小到大积累起来的。《老子·六十四章》中“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土”,也都是已经广泛流传的“名言”,它们所喻指的道理与“千里之行,始于足下”相同。

然而,联系《六十四章》“千里之行,始于足下”的上下文,我们不难发现,老子通过这句箴言所要传达的思想,似乎与我们通常的理解还是稍有差别的。老子在本章首段所阐述的本章章旨是:事物稳定时容易掌握,事物没有显相时容易调理;事物还脆弱时容易消融,事物还微细时容易发散;要在事情还未发生前就要处理妥当,要在祸乱还未产生前就要做好准备。由此,老子继而通过“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”的例证所要说明的,应当是提醒人们注意观察和把握好事物细微的端倪,强调“见微知著”、把握好事物的开端和发展方向的重要性。

由此,就引出如何发现与把握好事物之端倪,也即如何走好这“千里之行”的第一步的问题。对此,老子没有详细展开,但老子的后继者、西汉淮南王刘安则详细论证了“见微知著”所应注意的四点,我们不妨介绍如下,以补老子之缺:

第一,“微眇可以观论”(《淮南子·说山训》)。这“微眇可以观论”是说通过仔细观察是能够认知事物中深藏不露的某些道理的。如刘安举了“孔子之见粘蝉者”来说明之:《庄子·达生》说孔子周游楚国,见树林中一佝偻者用竹粘蝉,技艺高超,从中悟出“用志不分,乃凝其神”的道理。刘安还举“魏文侯见之反被裘而负刍也”来说明之:《新序·杂事》说魏文侯出游,见路人反裘背柴草,不解其意,路人解释:“我爱其毛。”魏文侯说:“皮都磨破了,这毛又附在哪里呢(皮之不存,毛将安傅)?”

第二,“从外知内,以见知隐”(《淮南子·说山训》)。这“从外知内,以见知隐”是说建筑在经验基础之上,通过事物间的联系,根据事物的外表推知内涵,根据事物的显象推知隐情。如千年之古松,其地下根部必生茯苓,地表之上必长兔丝草。所以刘安在《说山训》中说:“千年之松,下有茯苓,上有兔丝”,“圣人从外知内,以见知隐也”。

第三,“以类而取之”(《淮南子·说林训》)。这“以类而取之”是说根据传统经验习惯,很多事情间有着内在联系,可归一类,如酒与肉(酒肉)、年与月(年月),所以“视书,上有酒者,下必有肉;上有年者,下必有月”(《说林训》),刘安将此称为“以类而取之”。同样,“见窾木浮而知为舟,见飞蓬转而知为车,见鸟迹而知著书”(《说山训》),刘安也将此归为“以类取之”。但是,刘安又指出有些事情却又不能简单地“以类取之”、“以类推之”。如“鱼食巴菽而死”,但“鼠食之”非但不死还会长胖(“鼠食之而肥”),同样“人食礜而死,蚕食之而不饥”(《说林训》),所以刘安指出“类不可必推”。以及,有时候人断一手指就足以致命,但不能由此类推“断臂”就必身死。所以刘安在《说山训》中说:“故决指而身死,或断臂而顾活,类不可必推。”而这种“以类取之”和“以类推之”的认知方式又是建筑在对事物之“类”的归纳正确基础之上的,如归“类”都归得不对,那这“以类取之”和“以类推之”又何从讲起呢?所以,刘安也就特别强调这归“类”的重要性,并反过来讥讽那些不知归“类”的人:“尝被甲而免射者,被而入水;尝抱壶而渡水者,抱而蒙火;可谓不知类也”(《说林训》)。译成现代话来说是:“曾经因穿着铠甲而免遭箭伤,现在还以为穿着铠甲能到水里去游泳;曾经因有大瓠而得以渡江,现在还以为抱着大瓠能挡火。这些人真是叫不懂事物的类别的不同啊。”

第四,“见霜而知冰”(《淮南子·说山训》)。这“见霜而知冰”是说根据事物发展的内在趋势来推知事物,就像“纣为象箸而箕子唏”(《说山训》)一样:《韩非子·喻老》说“昔者纣为象箸而箕子怖,以为象箸必不加于土铏,必将犀玉之杯;象箸玉杯必不羹菽藿,则必旄象豹胎;旄象豹胎必不衣短褐而食于茅屋之下,则锦衣九重、广室高台。吾畏其卒,故怖其始。居五年,纣为肉圃,设炮烙,登糟邱,临酒池,纣遂以亡。故箕子见象箸以知天下之祸,故曰‘见小曰明’”。这被刘安称为“见霜而知冰”。这在《人间训》中称为“见本而知末,观指而睹归”,在《诠言训》中称为“见所始则知终矣”,在《说山训》中称为“以近论远”。

总而言之,这种根据事物发展的内在趋势来推知事物的认知方式,被刘安多次提及,并还举例说明之:“见一叶落而知岁之将暮,睹瓶中之冰而知天下之寒”(《说山训》)。应当说,淮南王刘安是深解其前辈老子“千里之行,始于足下”之内涵的,正是通过“微眇可以观论”、“从外知内,以见知隐”、“以类而取之”、“见霜而知冰”等观察和把握事物发展之端倪的方式,淮南王刘安得以见微知著,从而走好这“千里之行”的第一步。老子和刘安在这里给我们的最大启示是:千里之行,不仅仅在于一步步辛勤地积累;而且在于走好第一步,见微知著,在行事之初就把握好正确的方向,从而不至于在之后的行走中走弯路,不至于发生“南辕北辙”这种荒谬的事情。

千里之行,始于足下

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

————(《六十四章》)

鉴 赏

老子的“千里之行,始于足下”已经成为现代汉语中非常脍炙人口的成语,其表面的意思也极为显明,即千里的远行是从脚下第一步开始走出来的,在现代汉语中喻指事情的成功是从小到大积累起来的。《老子·六十四章》中“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土”,也都是已经广泛流传的“名言”,它们所喻指的道理与“千里之行,始于足下”相同。

然而,联系《六十四章》“千里之行,始于足下”的上下文,我们不难发现,老子通过这句箴言所要传达的思想,似乎与我们通常的理解还是稍有差别的。老子在本章首段所阐述的本章章旨是: 事物稳定时容易掌握,事物没有显相时容易调理;事物还脆弱时容易消融,事物还微细时容易发散;要在事情还未发生前就要处理妥当,要在祸乱还未产生前就要做好准备。由此,老子继而通过“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”的例证所要说明的,应当是提醒人们注意观察和把握好事物细微的端倪,强调“见微知著”、把握好事物的开端和发展方向的重要性。

由此,就引出如何发现与把握好事物之端倪,也即如何走好这“千里之行”的第一步的问题。对此,老子没有详细展开,但老子的后继者、西汉淮南王刘安则详细论证了“见微知著”所应注意的四点,我们不妨介绍如下,以补老子之缺:

第一,“微眇可以观论”(《淮南子·说山训》)。这“微眇可以观论”是说通过仔细观察是能够认知事物中深藏不露的某些道理的。如刘安举了“孔子之见粘蝉者”来说明之: 《庄子·达生》说孔子周游楚国,见树林中一佝偻者用竹粘蝉,技艺高超,从中悟出“用志不分,乃凝其神”的道理。刘安还举“魏文侯见之反被裘而负刍也”来说明之: 《新序·杂事》说魏文侯出游,见路人反裘背柴草,不解其意,路人解释:“我爱其毛。”魏文侯说:“皮都磨破了,这毛又附在哪里呢(皮之不存,毛将安傅)?”

第二,“从外知内,以见知隐”(《淮南子·说山训》)。这“从外知内,以见知隐”是说建筑在经验基础之上,通过事物间的联系,根据事物的外表推知内涵,根据事物的显象推知隐情。如千年之古松,其地下根部必生茯苓,地表之上必长兔丝草。所以刘安在《说山训》中说:“千年之松,下有茯苓,上有兔丝”,“圣人从外知内,以见知隐也”。

第三,“以类而取之”(《淮南子·说林训》)。这“以类而取之”是说根据传统经验习惯,很多事情间有着内在联系,可归一类,如酒与肉(酒肉)、年与月(年月),所以“视书,上有酒者,下必有肉;上有年者,下必有月”(《说林训》),刘安将此称为“以类而取之”。同样,“见窾木浮而知为舟,见飞蓬转而知为车,见鸟迹而知著书”(《说山训》),刘安也将此归为“以类取之”。但是,刘安又指出有些事情却又不能简单地“以类取之”、“以类推之”。如“鱼食巴菽而死”,但“鼠食之”非但不死还会长胖(“鼠食之而肥”),同样“人食礜而死,蚕食之而不饥”(《说林训》),所以刘安指出“类不可必推”。以及,有时候人断一手指就足以致命,但不能由此类推“断臂”就必身死。所以刘安在《说山训》中说:“故决指而身死,或断臂而顾活,类不可必推。”而这种“以类取之”和“以类推之”的认知方式又是建筑在对事物之“类”的归纳正确基础之上的,如归“类”都归得不对,那这“以类取之”和“以类推之”又何从讲起呢?所以,刘安也就特别强调这归“类”的重要性,并反过来讥讽那些不知归“类”的人:“尝被甲而免射者,被而入水;尝抱壶而渡水者,抱而蒙火;可谓不知类也”(《说林训》)。译成现代话来说是:“曾经因穿着铠甲而免遭箭伤,现在还以为穿着铠甲能到水里去游泳;曾经因有大瓠而得以渡江,现在还以为抱着大瓠能挡火。这些人真是不懂事物的类别的不同啊。”

第四,“见霜而知冰”(《淮南子·说山训》)。这“见霜而知冰”是说根据事物发展的内在趋势来推知事物,就像“纣为象箸而箕子唏”(《说山训》)一样: 《韩非子·喻老》说“昔者纣为象箸而箕子怖,以为象箸必不加于土铏,必将犀玉之杯;象箸玉杯必不羹菽藿,则必旄象豹胎;旄象豹胎必不衣短褐而食于茅屋之下,则锦衣九重、广室高台。吾畏其卒,故怖其始。居五年,纣为肉圃,设炮烙,登糟邱,临酒池,纣遂以亡。故箕子见象箸以知天下之祸,故曰‘见小曰明’”。这被刘安称为“见霜而知冰”。这在《人间训》中称为“见本而知末,观指而睹归”,在《诠言训》中称为“见所始则知终矣”,在《说山训》中称为“以近论远”。

总而言之,这种根据事物发展的内在趋势来推知事物的认知方式,被刘安多次提及,并还举例说明之:“见一叶落而知岁之将暮,睹瓶中之冰而知天下之寒”(《说山训》)。应当说,淮南王刘安是深解其前辈老子“千里之行,始于足下”之内涵的,正是通过“微眇可以观论”、“从外知内,以见知隐”、“以类而取之”、“见霜而知冰”等观察和把握事物发展之端倪的方式,淮南王刘安得以见微知著,从而走好这“千里之行”的第一步。老子和刘安在这里给我们的最大启示是: 千里之行,不仅仅在于一步步辛勤地积累;而且在于走好第一步,见微知著,在行事之初就把握好正确的方向,从而不至于在之后的行走中走弯路,不至于发生“南辕北辙”这种荒谬的事情。

千里之行,始于足下

《千里之行,始于足下》

千里远的路程,是从第一步开始的。比喻远大目标的实现都是从小事做起的。《老子》六四章:“合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。”

【例】“千里之行,始于足下。”假如连可以迈出的一小步也不愿走,那么,千里之行纯然成了空谈;假如从上到下都来注意这个问题,大家齐心协力去做,一点一滴地去做,那么,纵然开头难一点,慢慢就会形成一种新的尚美的社会风气。(王涵《社会美育问题》)

千里之行,始于足下

一千里的行程是从脚下迈出第一步开始的。比喻事情的成功,是从小到大逐渐积累起来的。《老子·六十四》: “合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。”唐·白居易《座右铭》:“千里始足下,高山起微尘,吾道亦如此,行之贵日新。”

千里之行,始于足下

千里遥远的路程是从脚下第一步开始的。比喻任何事情的成功在于由小到大逐渐积累的。《老子》:“合抱三木,生于毫未; 九层之台,起于垒土; 千里之行,始于足下。”明赵弼《两教辩》:“九层之台,起于垒土; 千里之行,始于足下。圣人无常心,以百姓心为心。”

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià

千里远的路程,须从迈第一步开始,比喻事情总是从细小开始,逐步形成。语出《老子》六四章:“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”唐·白居易《温尧卿等授官赐绯充沧景江陵判官制》:“夫千里之行,始于足下。苟自强不息,亦何远而不届哉?”也作“千里始足下”。唐·白居易《座右铭》:“千里始足下,高山起微尘,吾道亦如此,行之贵日新。”

千里之行,始于足下

足下: 脚所立之处。千里远的路程,必须从迈出第一步开始。比喻要实现远大目标,必须从具体小事扎扎实实地做起。

也作

❶ 千里之途,始于足下。

❷ 欲行千里,一步为初。

千里之行,始于足下

足下:脚下。比喻要实现远大的目标,必须脚踏实地,从眼前做起。

千里之行,始于足下

千里远的路程,是从第一步开始的。比喻远大目标的实现都是从小事做起的。《老子》六四章:“合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。”

【例】“千里之行,始于足下。”假如连可以迈出的一小步也不愿走,那么,千里之行纯然成了空谈;假如从上到下都来注意这个问题,大家齐心协力去做,一点一滴地去做,那么,纵然开头难一点,慢慢就会形成一种新的尚美的社会风气。(王涵《社会美育问题》)

千里之行,始于足下Qianlizhixing,shiyuzuxia

要走千里远的路程,须从脚下开始迈步。后来人们用它比喻要实现一个大目标,完成一件大事情,必须从头开始, 由小而大,一步一步地逐渐完成。语出 《老子》六十四章。老子是春秋时期的一位哲学家。他认为世间的大东西,都是从细小的东西发展而来的,一切事物都有一个发展的过程。他用下面这些话,表达了他的这个观点:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”比如, 小学、中学都是打基础的阶段,如果不把基础打好,将来就很难继续深造。要想在学习和事业上取得成功,就必须从现在做起,从眼前细小、平凡、具体的事情做起。小学生容易产生种种幻想,有各种各样的志向,但重要的是要教育他们从现在开始,从点滴做起,一步一个脚印地奔向目标,否则,理想再好, 志向再大, 也是实现不了的。

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià

a thousand-li journey is started by taking the first step; the journey of a thousand li starts from where one stands

❍ ~。(《老子·六十四章》) The journey of a thousand li starts from where one stands.

千里之行,始于足下qian li zhi xing,shi yu zu xia

a thousand-li journey is started by taking the first step

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià

【解义】千里远的路程,要从脚下迈第一步开始。比喻任何大的成就都是由许许多多小的成果积累的。

【用法】劝勉别人时,可用此语。

【例句】古人说,~。你还是脚踏实地,从现在开始吧。

【反义】好高鹜远

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià

一千里地的路,是从第一步开始的。比喻凡事都需从小到大,从点滴做起。《老子·六十四》:“合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。”

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xínɡ,shǐ yú zú xià

千里的行程,是从脚下迈出第一步开始的。比喻任何远大的目标总是从头开始,逐步积累而成。《老子》六四章:“合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。”

【例】~。要想成为一名渊博的学者,就应当从点滴知识的积累做起。

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xínɡ shǐ yú zú xià

【释义】比喻事情的成功,是由一点一滴积累起来的。

行:??. ?. 于:????.

足:?.

?? ?? ? ????.

【例句】1.做任何事情都要打稳根基,所谓千里之行,始于足下,绝无侥幸。

?? ???? ??? ? ?????. ?? ?? ? ???????? ??? ??? ???? ??? ??.

2.千里之行,始于足下。经过不懈的努力,他终于从倒数成为了第一名。

?? ?? ? ?????? ??????! ??? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ?????.

【近义词】积少成多

【反义词】好高骛远

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià

千里的行程,从迈出第一步开始。比喻任何远大的目标总是从头开始,逐步积累而成。

〔例〕~。只有脚踏实地,一步步向上攀登,才能达到光辉的顶点。

【提示】多作为引用语使用。

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xínɡ,shǐ yú zú xià

一千里远的路程是从脚下的第一步开始的。比喻事情要取得成功,必须从开头做起,从小到大逐步积累。也作“千里之程,起于足下”,简作“千里足下”。

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng,shǐ yúzú xià

【解义】 千里远的路程,要从脚下迈第一步开始。比喻任何大的成就都是由许许多多小的成果积累的。

【用法】 劝勉别人时,可用此语。

【例句】 古人说,~。你还是脚踏实地,从现在开始吧。

【反义】 好高骛远

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng shǐ yú zú xià

千里: 这里不是实数,是说路途遥远。走长远的路程,要从脚下第一步开始。比喻任何远大的目标,都要从眼前的具体事情做起。陶铸《崇高的理想》:“‘~’,在开始的时候,就得有个盘算,才不致‘失之毫厘,谬以千里’。”

千里之行,始于足下qian li zhixing,shi yu zu xia

千里远的路程是从脚下第一步开始的。比喻事情总要有个开始,才可以由一点一滴积累起来成功。语本《老子》64章:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;~。”

【近】集少成多集腋成裘

【反】好高骛远

【注意】行,不读hang。

324R【千里之行,始于足下】qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià

千里远的路程是从迈第一步开始的。比喻伟大的事业是从眼前的小事做起,靠一点一滴的努力积累而成的。

千里之行,始于足下qiānlǐzhīxíng,shǐyúzúxià

〔其他〕 要走千里,须从脚下迈出第一步。语出《老子》64章:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”宋·张君房《云笈七签》卷40:“所谓九层之台起于累土,~,乃至功成德就,白日升天。”

△ 用于比喻凡事都须从最基本的地方做起,才能取得成功。多用以说理。

【近义】九层之台,起于累土 合抱之木,生于毫末 聚沙成塔

〖反义〗空中楼阁。

也作“千里始足下”。

千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià

《老子》:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”即走一千里的路程是从第一步开始。比喻巨大的成就都是由小到大逐步积累起来的。

千里之行,始于足下

千里远的路程,须从迈第一步开始。指任何事情都得从头做起,循序渐进。语出《老子》六四章:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”[例] 虽然玄元所谓“九层之台,起于垒土;~”,而循序之功,必假途于彼,而后可期于自得,岂与夫离人外物缪执顽空者同日而语哉?(元·徐潜《川州重修东岳庙记》)|~。所以试之者,固将有以待之也。君岂可以所辖为荒服,分阃为偏师而遽忽之也哉?(明·程敏政《送都阃萧君赴四川行都司序》)|道义体现于人日常的一切言行之中,“~”,先哲们以这一生动的比喻将远大的志向置于知行合一的哲学基础之上。(赵昌平等《二千年前的哲言》一)

也作❶〖千里始足下,高山起微尘〗唐·白居易《续座右铭》诗:“~。吾道亦如此,行之贵日新。”

❷〖欲行千里,一步为初〗宋·普济《五灯会元》卷一五:“问:‘如何是道?’师曰:‘什么道!’曰:‘大道。’师曰:‘~。’”

❸〖千里之行,起自脚下〗李英儒《上一代人》三:“~。党把我安排到这个小山村来,这就是我扼守的阵地。我就要在这里做起,把自己的青春,自己的一切,慷慷慨慨地贡献出来。”

❹〖千里之途,始于足下〗浩然《金光大道》三章:“‘~’。我们必须一步一步地走下去。建设新中国,在我来说,就是建设好一个县。”

- 刘海粟年谱是什么意思

- 刘海粟油画选集是什么意思

- 刘海粟艺术文选是什么意思

- 刘海粟读书是什么意思

- 刘海英是什么意思

- 刘海蟾是什么意思

- 刘海起是什么意思

- 刘涌是什么意思

- 刘涌泉是什么意思

- 刘涓子是什么意思

- 刘涓子是什么意思

- 刘涓子是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涓子鬼遗方是什么意思

- 刘涛是什么意思

- 刘涛是什么意思

- 刘涣是什么意思

- 刘涤平是什么意思

- 刘涤源是什么意思

- 刘润玉是什么意思

- 刘涵初是什么意思

- 刘淑宜是什么意思

- 刘淑琴是什么意思

- 刘淑芬是什么意思

- 刘淑芳是什么意思

- 刘淑贤是什么意思

- 刘淑随是什么意思

- 刘淑霞是什么意思

- 刘淠西是什么意思

- 刘深朋是什么意思

- 刘添元是什么意思

- 刘清是什么意思

- 刘清之是什么意思

- 刘清之是什么意思

- 刘清凡是什么意思

- 刘清和是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清扬是什么意思

- 刘清时是什么意思

- 刘清枝是什么意思

- 刘清池是什么意思

- 刘清波是什么意思

- 刘清泰是什么意思

- 刘清泰是什么意思

- 刘清浪是什么意思

- 刘清田是什么意思

- 刘清质是什么意思

- 刘渊是什么意思

- 刘渊是什么意思

- 刘渊是什么意思