即經筋。

十二经筋

出《灵枢·经筋》。是经络系统在人体体表的连属部分。由于它的分布部位及其病候着重在“筋肉”方面,因称“经筋”。十二经筋的分布特点与十二经脉基本一致,阳之筋分布在肢体外侧,阴之筋分布在肢体内侧,但都从四肢末端起始走向躯干,结聚于关节和骨骼附近,阳之筋上走头面,阴之筋进入腹腔,但都不入内脏。经筋发生病变,临床上多表现为筋脉的牵引、拘挛、弛缓、转筋、强直和抽搐等。

十二经筋

简称“经筋”。是十二经脉循行部位在体表肌肤者的总称。

十二经筋

见“经筋”。

十二经筋shí’èrjīngjīn

见经筋条。

十二经筋

十二经筋,简称“经筋”,是十二经脉连属的筋之总称。“筋为肉之力,腱为筋之本”(《说文解字》)。它与运动密切相关;然其具体所指大家看法不一。最早见于《灵枢·经筋》;在《素问·厥论篇》和《灵枢·官针》里也有部分内容。

十二经筋位于十二经脉相应区域的皮部深层。每条经筋均由大小形状不一的“大筋、小筋、膜筋”(《黄帝内经太素》)等构成,一律呈向心性分布,即各起自四肢末端,结聚于关节和骨骼等部位,有的进入体腔,但并不直接连属脏腑,最后多终止于头面部。手、足三阳经的经筋,其性多刚,主要分布在肢体外侧和躯干背面;手、足三阴经的经筋,其性多柔,主要分布在肢体内侧和躯干前面。所有这些跟近代解剖学对照结果充分表明,古人对经筋的认识基本是建立在当时了不起的解剖学成就基础之上的。经筋的主要功能是“联缀百骸、维络周身”(张景岳《类经》)、主司运动和保护内脏等,起到了“筋为刚,肉为墙”(《灵枢·经脉》)的作用。显然,假设没有经筋,那末关节的屈伸,肢体的活动,各种姿式的形成和变换,以及内脏的保护等,都是不可想象的。又因“前阴者,宗筋之所聚”(《素问·厥论》),前阴的功能与经筋是分不开的。经筋之所以能够维持自己的固有结构和功能活动,全赖于经络气血的濡润滋养,赖于肝、脾的正常活动。“肝者,罢极之本……其充在筋”,脾者“其充在肌”(《素问·六节脏象论篇》),说的就是这个道理。张景岳更认为,一身之筋“皆肝之所生”(《类经》)。

肌肉能舒缩,关节能屈伸。在阴阳处于平衡状态下,这种舒缩和屈伸是自如的。若阴阳失调经筋发生异常改变时,则必然破坏了这种常态而导致抽痛,或掣强、拘挛、瘈疭,或痿废、弛纵等运动障碍的病证。如“寒则反折筋急,热则筋弛纵不收。”(《灵枢·经筋》)对于这些病证,《灵枢·经筋》统称之为“痹”症,并指出其治疗除筋纵不收者无用燔针外,余者皆可用“燔针劫刺,以知为数,以痛为输”的方法,即以火针在阿是穴上速刺速出,直至病愈为止。

经筋理论作为经络学说内容之一自创立以来,又经后世不断充实和发展,越发趋于完善,在临床实践中得到了日益广泛的应用。无论在诊断辨证上也好,还是在处方治疗上也好,经筋理论是不容忽视的。“阳缓则阴急,阴缓则阳急”,是《难经》(第二十九难)从辨证角度对经筋理论的运用和发展。近代治疗小儿麻痹症,对某些因一侧肌肉弛缓而对侧拘急的症例,在分析肌力失去平衡情况基础上进行矫正,是从治疗角度运用和发展经筋理论的体现。

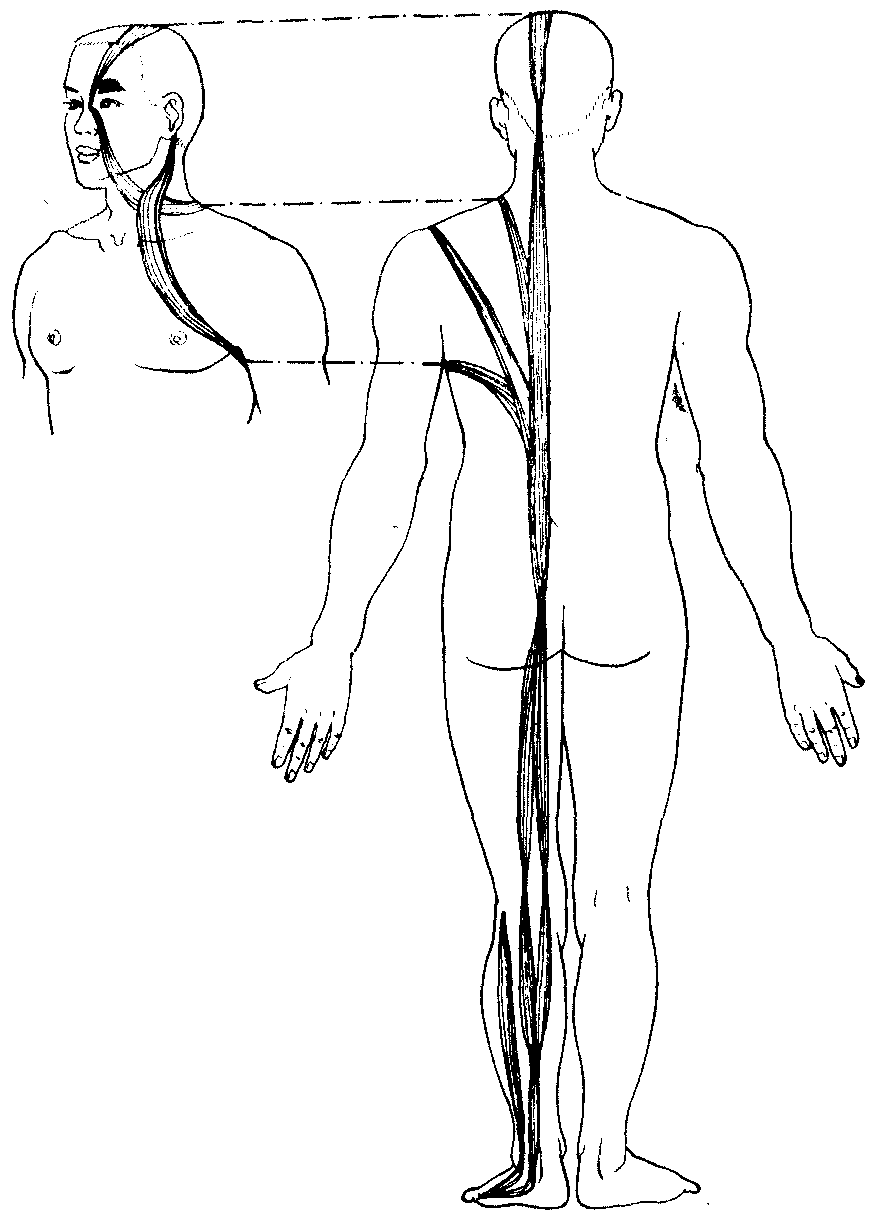

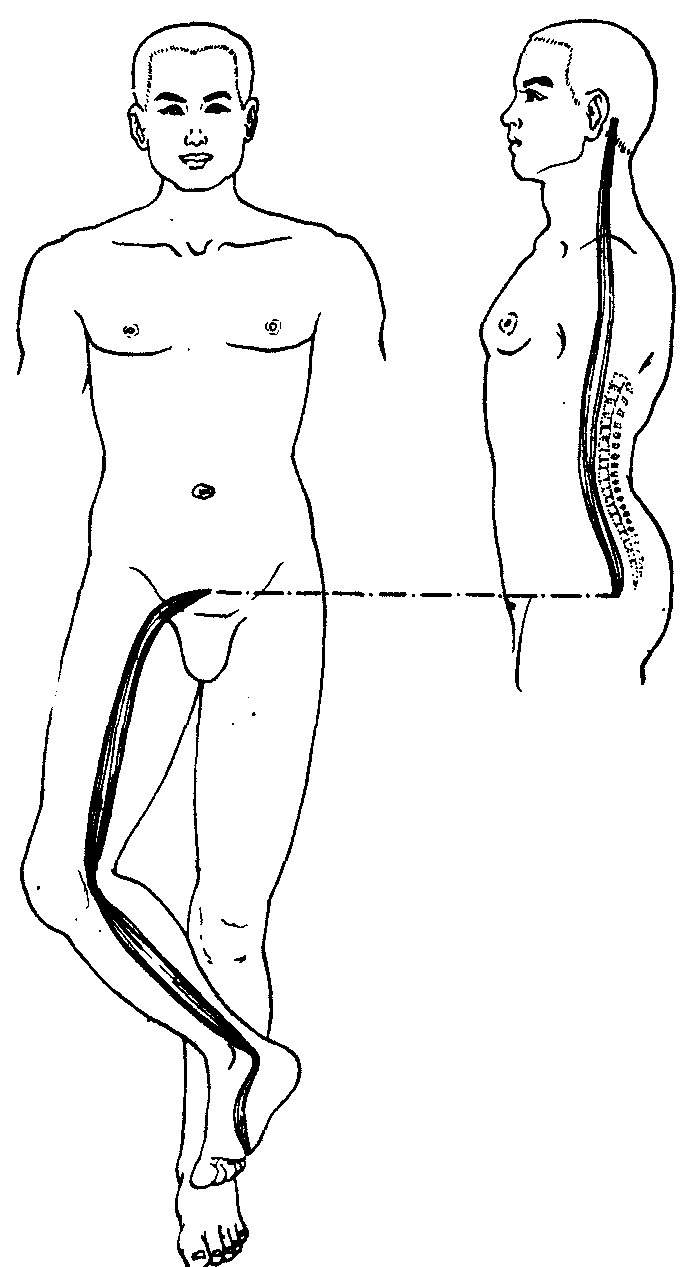

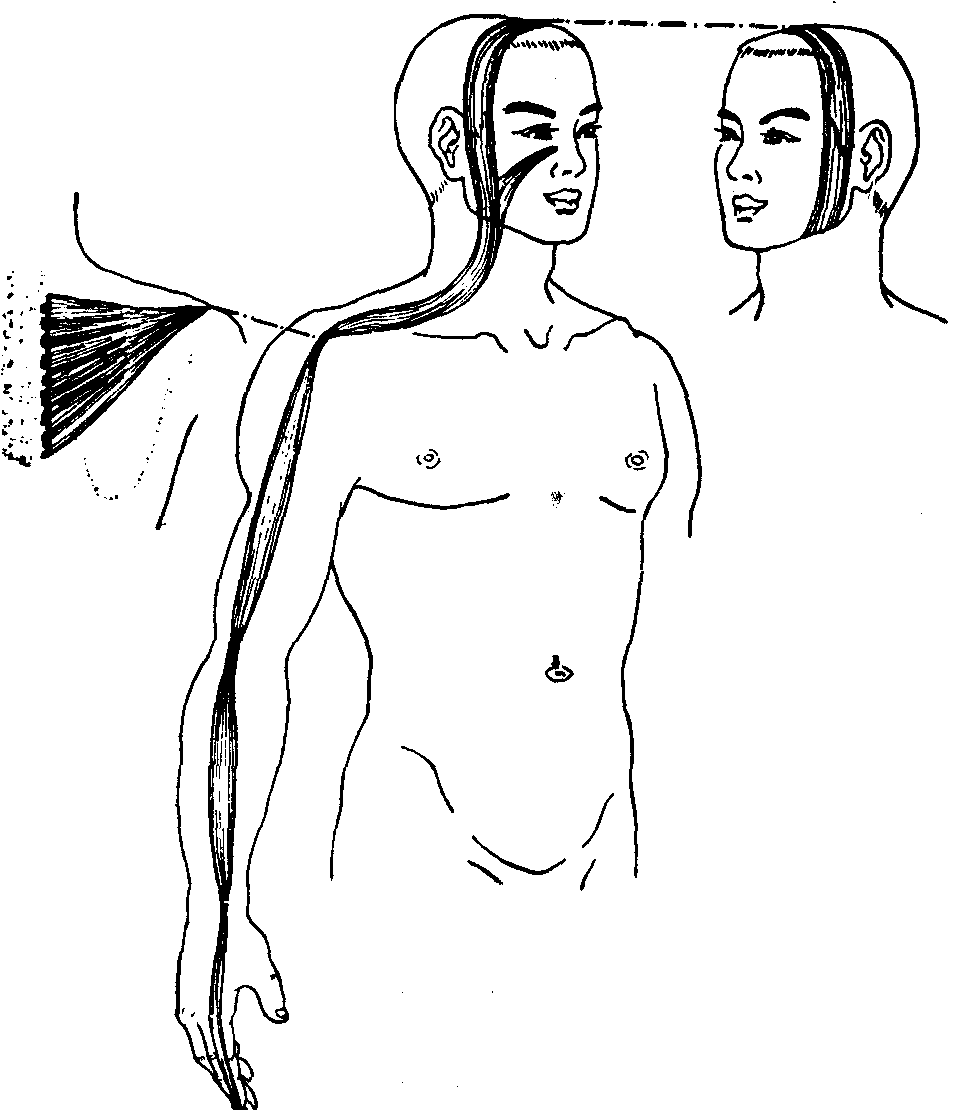

足太阳经筋 起始于小趾,向上结于外踝,斜上结于膝部;其下者沿足外侧,结于足跟部,并继续沿足跟向上,结于腘窝;其分支结于小腿肚,然后向上到腘窝内侧与前者并行,上结于臀部,又向上夹脊旁到项部; 其分支入结于舌根部;直行者结于枕骨,再向上过头顶到面部,结于鼻部;其分支形成“目上网”,下结于目下颧部; 背部的一条分支,通过腋后外侧结于肩髃部位; 其另一分支进入腋下,向上出自锁骨上窝,结于乳突部; 在锁骨上窝处的一条分支,斜上结于目下颧部(图1)。本经筋发病,证见小趾向外支撑或足跟肿痛,膝腘挛缩,脊背反张,项部肌肉拘急,肩部不能抬举,腋部支撑不合,锁骨上窝部扭劲样疼痛,不能左右活动。

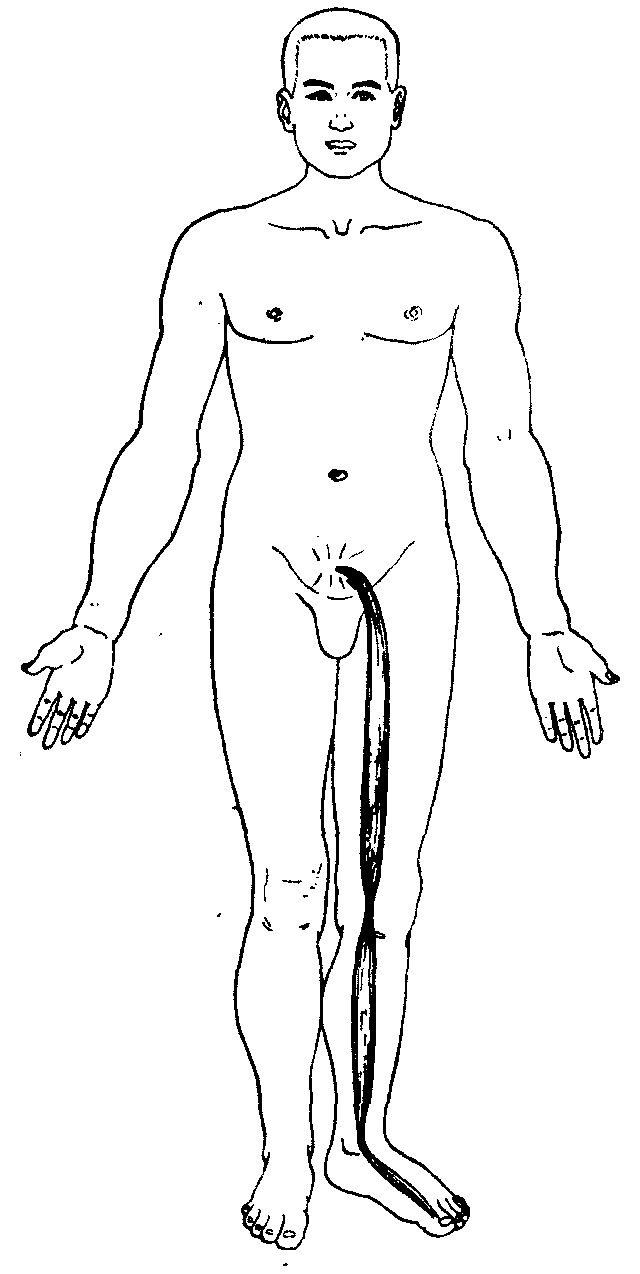

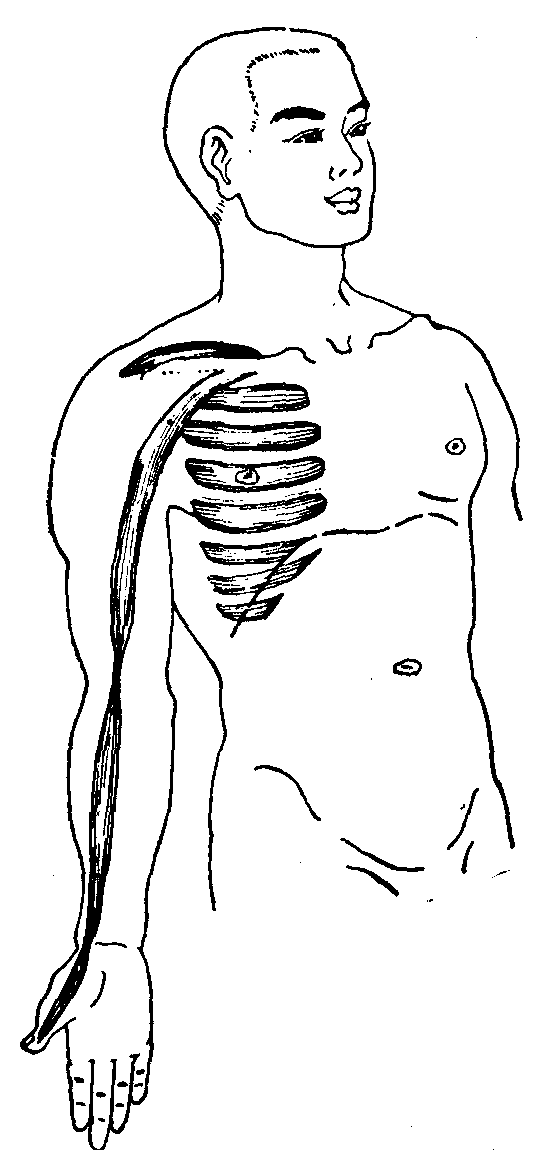

足少阳经筋 起始于第四趾,上行结于外踝,再向上沿着胫骨外侧结于膝部外侧;其分支起始于腓骨部,上走大腿外侧,又分成两支,前支结于伏兔穴上方,后支结于骶部;其直行者经侧腹季胁,上走腋前方,联系胸侧乳房部后结于锁骨上窝;其继续直行者,通过腋前方,穿过锁骨上窝,走在足太阳经筋的前方,沿耳后上绕到额角,交会于头顶部,向下奔下颌部,又转回来结于目下颧部; 又一小的分支结于外眦,构成目的“外维”(图2)。本经筋发病,证见第四趾支撑不收,或转筋,并牵连着膝部外侧,所以膝关节不能如意屈伸;腘窝部经筋拘急,向上前面牵连大腿部,后面牵引着骶部;又继续向上牵及胁下和季胁部作痛,并牵引着锁骨上窝部位,侧胸部、乳房部和颈部所维系的经筋拘急; 如果从左侧向右侧维络的经筋发生拘急时,则右眼不能张开。因此筋上过右侧额角与蹻脉并行,阴阳蹻脉在此互相交叉,左右之筋也相互交叉,左侧的维络右侧,所以左侧额角筋伤会引起右足不能活动;这称“维筋相交”。

图1 足太阳经筋分布示意图

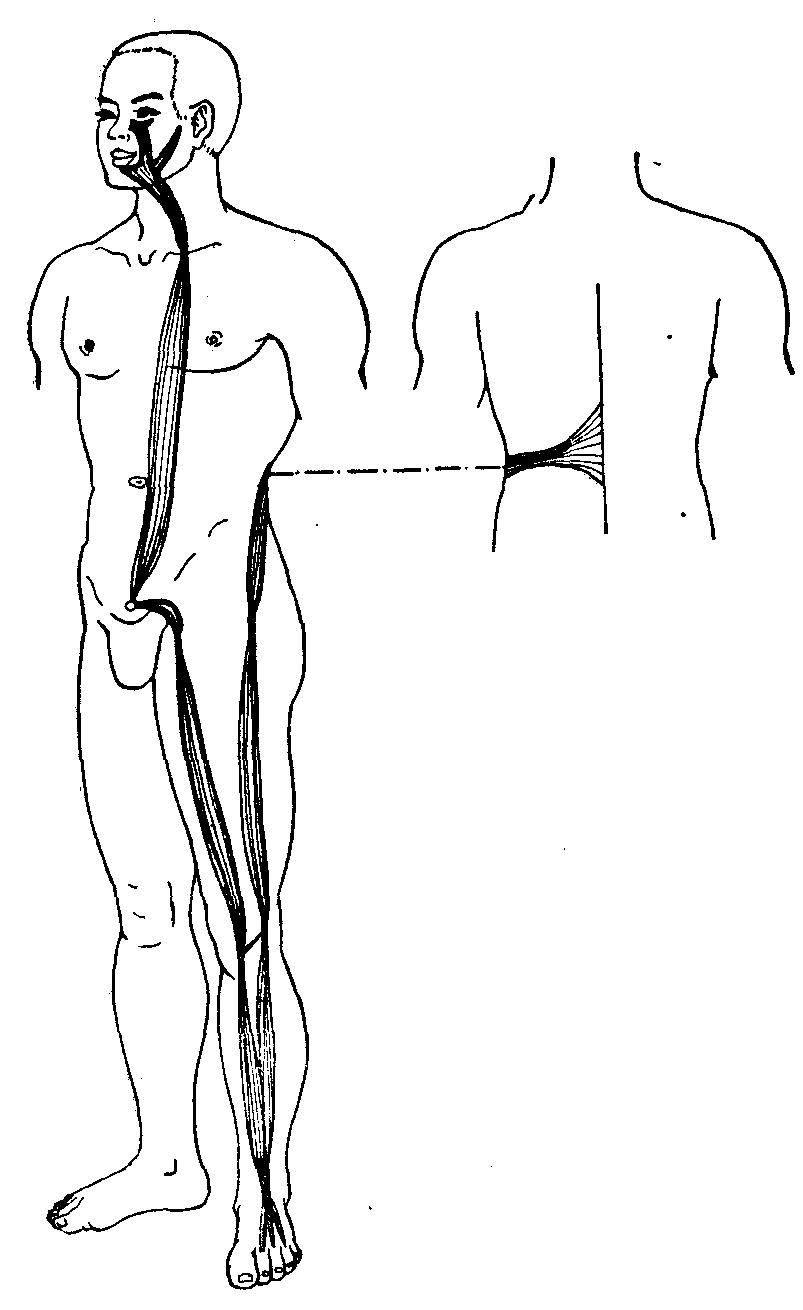

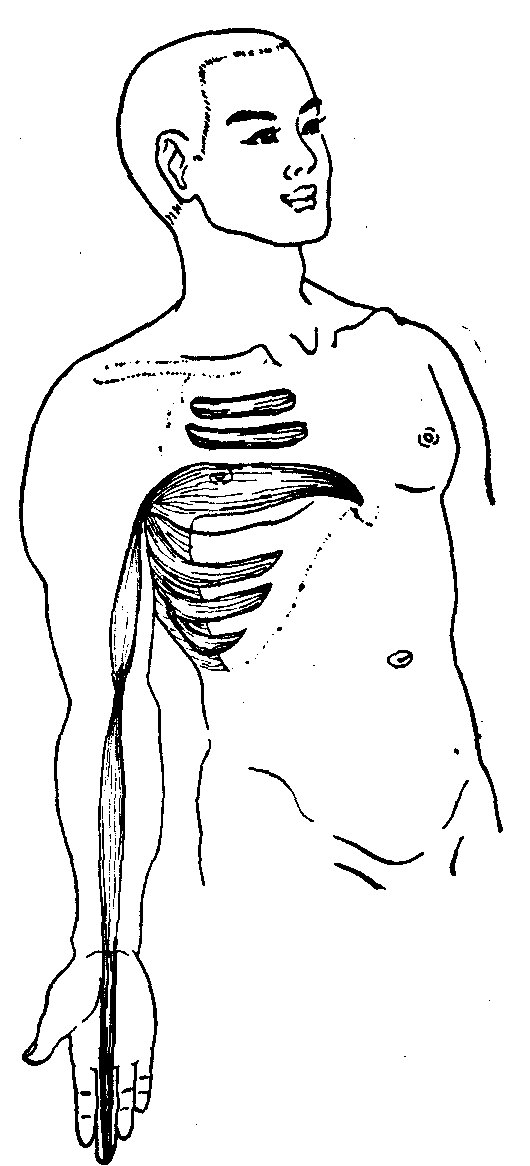

足阳明经筋 起始于第二、三、四趾,结于足背;其斜行者,向外附着于腓骨,并上结于膝外侧,又继续上行结于股关节部位,再向上沿着胁肋归属于脊柱骨; 其直行者,从足背向上沿着胫骨,结聚于膝部;其分支结于腓骨并合并于足少阳经筋;直行者从膝部继续上行,沿循着大腿前方,结于大腿根部而会聚于外生殖器,再向上散布于腹部和胸部,结于锁骨上窝部,再继续上颈部,通过口旁合于颧部,下结于鼻部,从鼻旁又上行合并于足太阳经筋,在上眼睑的足太阳经筋构成“目上网”,在下眼睑的足阳明经筋构成“目下网”;另一条从颊部发出的分支通过颊部,结于耳前部(图3)。本经筋发病,证见中趾支撑不适或小腿前方拘急,足部呈跳动感和坚硬感,大腿前部转筋,大腿根部前方肿胀,阴囊肿痛,少腹部拘急疼痛,向上牵引到锁骨上窝及颊部,突然发生口角歪斜;眼睑拘急不能闭合,热则筋弛目不得开;颊部受寒则表现为拘急而牵引口角上移,热邪就会使口筋弛纵而收缩不利形成口歪。

图2 足少阳经筋分布示意图

图3 足阳明经筋分布示意图

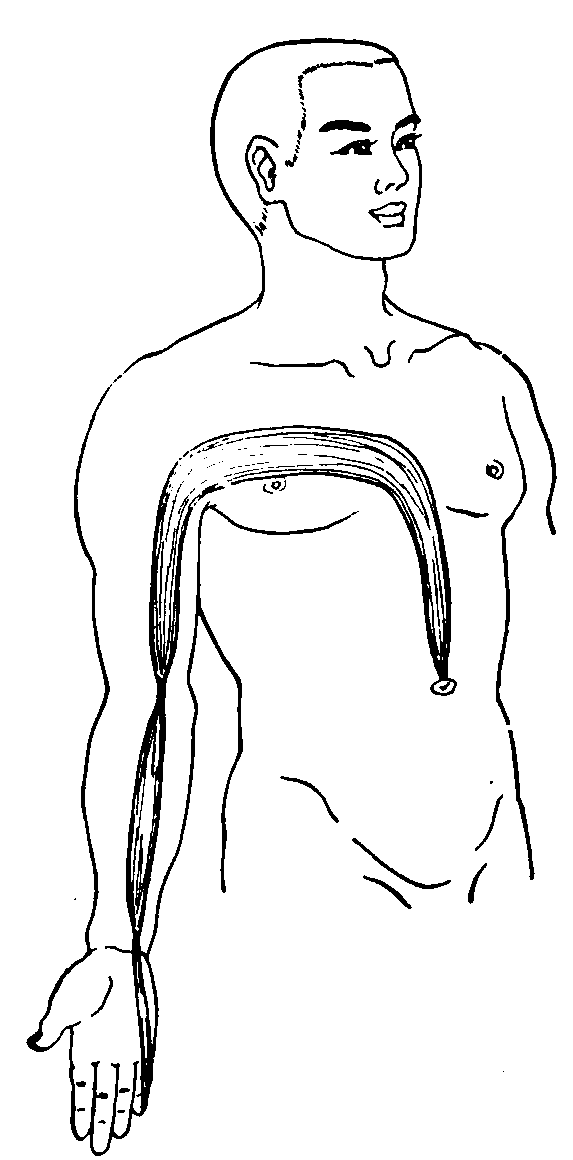

足太阴经筋 起始于大趾内侧端,上行结于内踝,然后直行向上结于胫骨内髁,再继续上行循大腿内侧,结于大腿根前,会聚于外生殖器,然后又向上行结于脐部,并沿着腹内上行结于肋骨散布于胸部; 循行于深层的附着于脊柱骨(图4)。本经筋发病,证见大趾支撑不收,并牵引内踝作痛或转筋,膝部内侧抽痛,大腿内侧牵引着大腿根痛,外生殖器扭转作痛,同时向上抽痛波及到脐和两胁部,也牵引胸部和脊柱深部作痛。

图4 足太阴经筋分布示意图

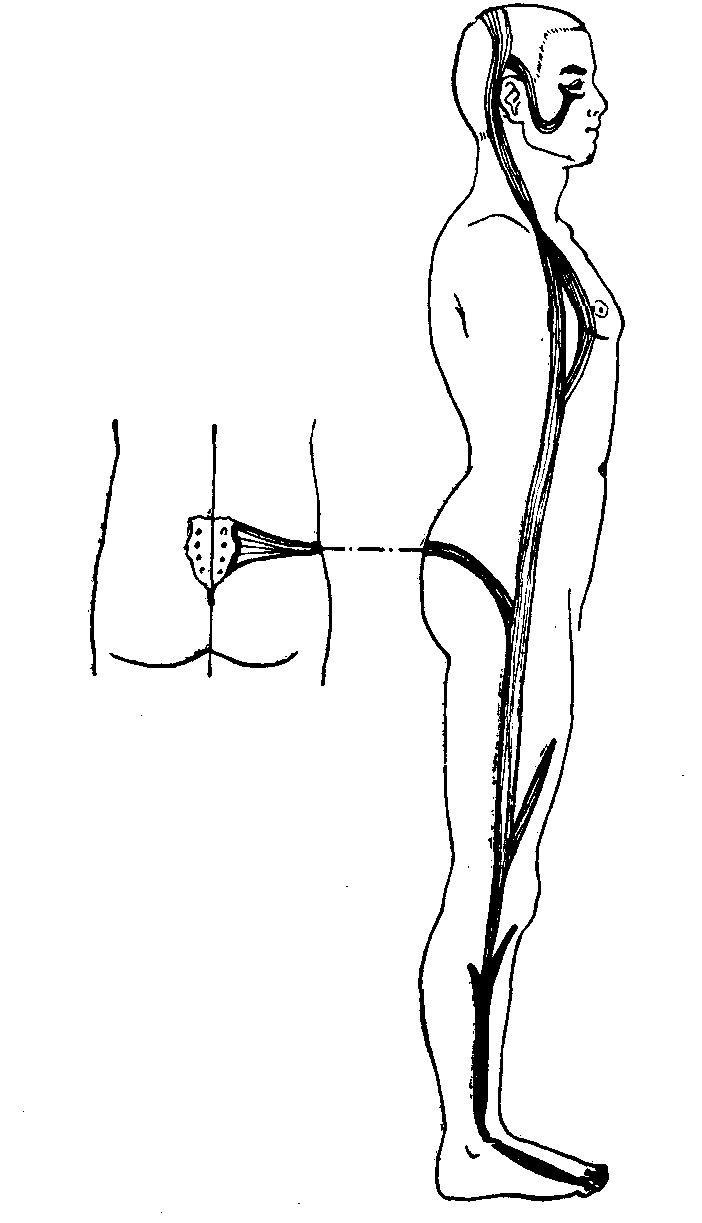

足少阴经筋 起始于小趾下方,进入脚心并行于足太阴经筋内侧,斜行向上到内踝下,结于足跟部,会合于足太阳经筋,向上结于胫骨内髁下方,又并行于足太阴经筋内侧上行,沿着大腿内侧,结于外生殖器,然后再循着脊柱旁肌肉深处上行到项部,结于枕骨会合于足太阳经筋(图5)。本经筋发病,证见足下转筋,所经过和所结聚的部位均发生疼痛与转筋;病在足少阴经筋,主要有痫证、抽搐和项背反张等证;病在背侧的不能前俯,在胸腹侧的不能后仰;背为阳,腹为阴,阳病项背部筋急,而腰向后反折,身体不能前俯,阴病腹部筋急而身体不能后仰。

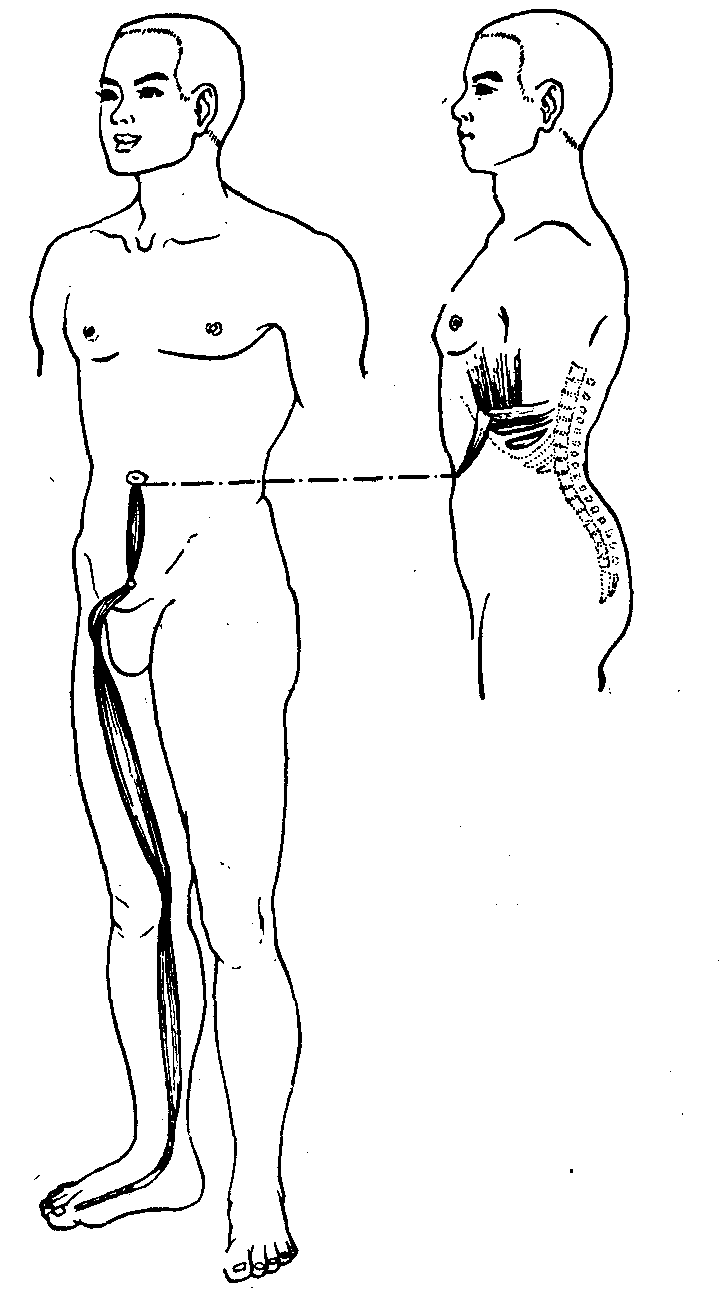

足厥阴经筋 起始于大趾之上,斜上结于内踝前方,继续向上沿着胫骨内侧,结于胫骨内髁之下,再向上沿着大腿内侧,结于外生殖器而与诸筋相联系(图6)。本经筋发病,证见大趾支撑不收,内踝前方疼痛,胫骨内踝下部作痛,大腿内侧抽痛并转筋,外生殖器功能障碍; 如果是因为房劳过度耗伤阴精则阴萎不举,伤于寒邪则阴器缩入,伤于热邪则阴茎挺长不收。

图5 足少阴经筋分布示意图

手太阳经筋 起始于小指上边,结于腕背,上循前臂内侧,结于肱骨内上髁之后方(以手弹该骨处则会有麻感传到小指上),又上行入腋并结于腋下;其分支行走于肘后,向上绕肩胛部,沿着颈旁出走在足太阳经筋前方,结于耳后乳突部;在该处的一条分支进入耳中;继续直行的出于耳上,向下结于下颌处,向上连属目外眦(图7)。本经筋发病,证见小指支撑不收,肘内肱骨内上髁后缘作痛,沿上臂内侧到腋下及腋下后侧等处均痛,绕肩胛牵引颈部作痛,并感到耳中鸣响且痛,牵引着下颌部亦痛,眼睛闭合很长时间才能看清视物,颈筋拘急,或可发生筋痿、颈肿。

手少阳经筋 起始于无名指端,结于腕背,向上沿着前臂外侧,结于肘尖部,再向上绕行于上臂外侧到肩,又到颈部会合于手太阳经筋;其分支在下颌角部位走进深层,连接于舌根部;又一条分支从颈部发出,奔向下颌处,沿着耳前,连属目外眦,上达额部,结于额角(图8)。本经筋发病,证见本经筋所循行的部位发生支撑、牵引或转筋,舌体卷缩。

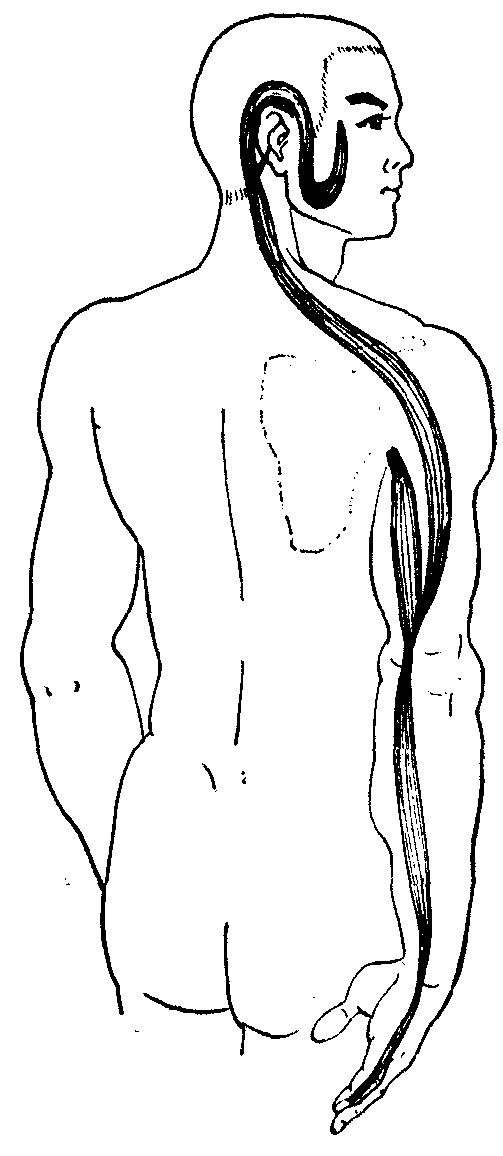

手阳明经筋 起始于食指端,结于腕背,上循前臂外侧结于肘外侧,又循上臂外侧结于肩端部位;其分支绕肩胛附着于脊柱旁;其直行者继续从肩端部上颈部; 又一分支奔向面颊部而结于目下颧部;其直行者继续向上,走在手太阳经筋前方,向上至左额角,并绕络于头部下行到右侧下颌部(图9)。本经筋发病,证见经筋所过之处掣引、疼痛或转筋,肩不能高举,颈部不能左右转动顾视。

图6 足厥阴经筋分布示意图

图7 手太阳经筋分布示意图

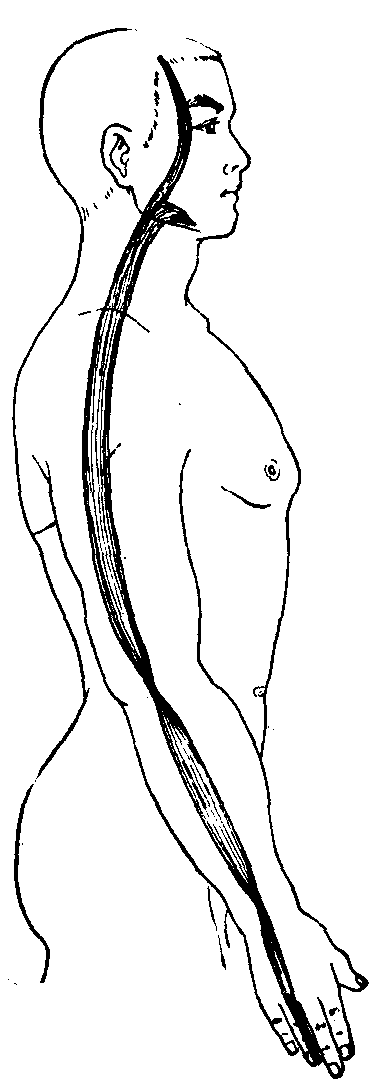

手太阴经筋 起始于拇指挠侧端,沿拇指上行,结于第一掌骨基底部,在腕部行于桡动脉外侧,上行循着前臂屈侧上缘,结于肘中,再上行沿着上臂内侧进入腋下,然后从锁骨上窝出来,结于肩端前,上方的结于锁骨上窝,下方的结于胸部深层,并散布于膈部,与手厥阴经筋会合于膈下,最后到达季肋部(图10)。本经筋发病,证见本经筋所过部位出现支撑不适、拘急或转筋、抽痛;严重者可变成“息贲”病,表现为呼吸急促、气逆上奔、胁肋拘急、吐血。

手厥阴经筋 起始于中指端,并行于手太阴经筋,结于肘部内侧,继续上行沿着上臂内侧,结于腋下并散布于季肋前后;其分支进入腋下,散布于胸部,结于膈部(图11)。本经筋发病,证见经筋所过部位支撑不适或拘急、转筋、胸痛,乃至于成为“息贲”而气急上逆。

图8 手少阳经筋分布示意图

图9 手阳明经筋分布示意图

图10 手太阴经筋分布示意图

图11 手厥阴经筋分布示意图

手少阴经筋 起始于小指内侧端,结于腕前尺侧豆骨处,向上循着前臂下缘入肘,结于肘内侧,又继续上行入腋窝内与手太阴经筋相交,以后又伏行于乳房深层,并结于胸中,再沿着横膈部位下行与脐相连(图12)。本经筋发病,证见胸内拘急,心下潜伏有坚硬积块即“伏梁”,在肘部呈罗网束缚一样屈伸不利; 经筋所过部位发生支撑不适、掣引或转筋、抽痛。

图12 手少阴经筋分布示意图

十二经筋

筋即筋膜、《素问·痿论》说:“肝主身之筋膜”。由于十二经都各有筋膜,所以称经筋。但经脉与筋膜,是两个不同的组织,经脉营运气血;筋膜的主要作用,则在联缀百骸,因而筋膜循行的部位,起于四肢末端,贯穿于分肉之间,纡曲相聚结于上下肢躯干的腕、腋、踝、膝、股等部位。筋膜有刚柔之分,手足三阳经行于外,其筋则多刚,手足三阴经行于内,其筋则多柔。手足项背直行和附骨之筋皆坚大,胸腹头面支别横络之筋皆柔小。

张景岳注《灵枢·经筋篇》说:“筋有刚柔,刚者所以束骨,柔者所以相维。”说明虽同一筋膜,以有其大小刚柔之殊,功用亦另有所异。

经筋为病,多因气血弊而不行所致。其症状或为肌肉拘挛,转筋,或为颜面㖞僻, 目不得开等。而全身的筋膜,皆为肝之所生,这些特点,对指导临床有一定的意义。

(1)足太阳经筋的分布和主要病候: 起于足小趾爪甲之侧至阴穴,循足背外侧上结于外踝、又斜上而结于膝、腘之分。其下者,循足外踝、结于踵,上循足跟、结于腘内的委中穴。从大筋分出的小筋,自外踝循行,经足腨肚之下尖处,行少阳经之后,结于腨之外侧飞阳穴,上腘内廉,于委中与大筋会合后,又上聚于臀,挟背脊分左右上项,会于督脉之陶道、大椎。

从项部分出的小筋内行,与手少阳之筋结于舌本,散于舌下。从项部直上的一条,与足少阴之筋合于脑后枕骨间,再上于头,前下于额上,以聚于鼻下之两旁。

从头项分出的另一支,内入于脑,下属于目,散于目上,构成目上网;下行者,则结于颧。又从背脊分出的一支,循腋后外廉,上至肩,与阳明之筋会合,结于肩髃。这支向后行的,则从腋后走腋下,向前斜出阳明的缺盆,又从耳后直上,与手太阳、足太阳之筋会合,结于完骨。这支向前行的,在缺盆歧出,别上颐颔,斜行出于颧,与结于颧的筋相会合。

主要病候: 十趾足跟肿痛,腘挛,脊反折,项拘急,肩不举,腋支满,缺盆中纽痛,不可左右摇。治法,以燔针劫刺,以痛为输,以愈为数。

(2) 足少阳经筋的分布和主要病候: 起于足小趾相交的窍阴穴。上行结于外踝的丘墟,经胫外廉,适当外丘、阳交之次,结于膝外廉、阳陵泉、阳关部位。

从外辅骨分出的一支,上走于髀,再分为两歧。前一支结于阳明之伏兔,后一支结于督脉当尻处。由髀枢直行而上的一条, 上乘于季胁,经两旁软处“䏚”部,上走于腋前廉,系于胸膺,结于缺盆,与手太阴之筋相会合。

从腋前廉直行的一条,出腋贯于缺盆,与结于缺盆之筋相会合,行于足太阳经筋的前方,循耳后上额角,交太阳之筋于巅上,复从足阳明头维部位走耳前,下腮颔,复上结于颧,从颧上斜出的一支结于目外眦,而为目之外维。人之所以能左右盼视,正是由于这条筋膜伸缩之所致。

主要病候:小趾次趾痛、转筋、膝不可屈,腘拘急; 前引髀,后引尻䏚,季胁痛,缺盆膺乳拘急, 从左之右,右目不开;从右之左,左目不开;乃经筋左右相交所致。治法,与足太阳同。

(3) 足阳明经筋的分布和主要病候: 起于足中趾历兑旁边,结于足背的冲阳穴,再从足背斜行,出太阴、少阳两筋之间,上行辅骨,结于膝外廉,直上髀枢,行少阳筋前方,循胁向后,内属于脊。

从足直行的一条,自跗循胫,结于膝下外廉三里,以上膝膑中。从足背前斜外上行的一支,结于外转骨阳陵泉之分,而与少阳筋相合。

从膝膑直上的一条,循伏兔、髀关而行,结于髀中,再上行聚于阴器,并上布于腹,迳至结于缺盆,上颈中人迎穴,循颐颊,上挟口吻,与阳蹻会于地仓,上合于颧髎,下结于鼻旁,复上睛明穴,合于足太阳筋。太阳细筋散于目上,成为目上网;阳明细筋散于目下,成为目下网。从颐颊间分出一支,上结耳前,会于足少阳之上关,颔厌,上至头维而终。

主要病候:足中趾及胫转筋,脚跳坚,伏兔转筋,髀前肿, 疝,腹筋急, 引缺盆及颊,卒然口僻, 急则目不合,纵则目不开,有寒则拘急,引颊移口, 有热则㢮纵, 不收而僻。

疝,腹筋急, 引缺盆及颊,卒然口僻, 急则目不合,纵则目不开,有寒则拘急,引颊移口, 有热则㢮纵, 不收而僻。

治法,以拘急者涂以马羔缓润之。㢮缓者,用桂和白酒涂,以温通之,并以桑钩钩正其口,同时掘地坎适度,生桑火,置生桑炭火,使患者坐其中食以美酒美肉,不善饮的亦勉强饮之,并再三按摩患处,可以收到温散风寒、舒筋活血的效果。亦可以采用燔针劫刺的方法。

(4)足太阴经筋的分布和主要病候: 起于足大趾之端内侧的隐白,循核骨而上,结于内踝下商丘穴。自内踝直上,结于膝内辅骨阴陵泉,上循阴股,结于髀箕门部位,再上行横骨两端,与足厥阴筋会于冲门。横绕曲骨,并足少阴、阳明筋,聚于阴器。自阴器上腹,与手少阴筋会合,结于脐,循腹里,经大横、腹哀等穴结于肋,渐变为柔细之筋,上行布于胸中的胸乡、大包等处。从阴器宗筋之间而内行的一支,并阳明,少阴筋,而上著于脊。

主要病候:足大趾内踝痛,转筋痛,膝内辅骨痛,阴股引髀而痛,阴器纽痛并引脐,两胁痛,引膺中脊内痛。治法,同足太阳。

(5) 足少阴经筋的分布和主要病候:起于足小趾之下,斜走足心,经足内侧,上然谷,并足太阴筋,斜走内踝之下,结于踵,与太阳筋会合,由踵内侧上行,结于内辅骨下,并太阴筋而上循阴股,结于阴器。从阴器内行的一支,上系肾间,并冲脉循脊两旁,挟膂上至项,与足太阳筋会合,结于枕骨。

主要病候:筋所行之处,皆能为痛,足下转筋。又可发癫痫、瘛、痉。外筋伤不能俯;内筋伤不能仰。治法,外筋病治同足太阳。若在内之筋病,可用“熨引”以舒筋,内服药以养血。筋折扭而剧者,多难治。

(6) 足厥阴经筋的分布和主要病候: 起于足大趾的大敦,行跗上,结于内踝前方,上足胫,循三阴交上行。结于内辅骨下,上循阴股,结于阴器。

主要病候:足大趾踝痛,阴股痛,转筋,伤于房室,则阴器不起;伤于寒,则阴器缩入;伤于热,则阴器纵挺不收。治法,以通行水脏,调其阴气。转筋,则用燔针劫刺,法与足太阳同。

(7) 手太阳经筋的分布和主要病候:起于手小指少泽,上行结于腕外侧,循臂内侧上行,结于肘下锐骨之后,由肘上臑外廉,结于腋下。从腋后廉上绕肩胛循颈出走足太阳筋前结于耳后完骨,从颈上的分支上曲牙,入耳中。一支上行出耳上;一支下行结于颔,一支上行属于目外眦瞳子髎。

主要病候:小指、肘内锐骨后廉痛,腋下痛,胛引颈而痛,耳中鸣,痛引颔,目瞑,良久乃得视。颈筋急,颈肿鼠瘘,筋之所过,皆可转筋而痛。治法,同足太阳。刺而肿不消的,锐针复刺则瘥。

(8) 手少阳经筋的分布和主要病候: 起于手小指次指之端。上结于手腕的阳池,循臂外关,支沟之次,出臂上两骨间结于肘,自肘上臑外廉,由臑会行太阳之里,阳明之外,上肩髎,走颈中天牖之分,与手太阳之筋合。从颈中分出的一支,当曲颊,下入系舌本,与足太阳之筋合。又从颊分出的一支,上曲牙,与足阳明筋会合,循耳前上行,与手太阳、足少阳之筋屈曲交绾,会于耳上的角孙,属目外㫮,复会于瞳子之次;又上出于两额之左右, 以结于额之上角。

主要病候:筋所过之处,皆可出现转筋、舌卷、疼痛。治法,同足太阳。

(9) 手阳明经筋的分布和主要病候: 起于大指次指之端,即食指尖商阳穴。历合谷结于腕上阳谿之次,循臂上廉,结于肘外肘髎,上行臑会,与足太阳之筋会合,结于肩髃。肩髃分出的一支,屈曲后行,绕肩胛,与手足太阳筋会合而挟于脊。从肩直行的,经巨骨,上颈中天鼎,扶突之次。从颈分出的一支,上颊,下入齿中,上结于颧髎的部位。从颈部直行的,则出手太阳天窗、天容的前方,行耳前,上额左角络头,以下右颔,右行者,则上额右角络头,以下左颔。

主要病候:筋所过之处,皆支痛,转筋、肩不举,颈不可左右视。治法,同足太阳。

(10) 手太阴经筋的分布和主要病候: 起于手大指之上,少商之次,循指上行,结于鱼际,经寸口外侧列缺,上循臂,结于肘中尺泽,上臑内廉天府,横入腋下,与手少阴之筋会合。自腋下上出缺盆,行肩上,结于肩之前髃。自腋而上行者,并足三阳之筋,上结于缺盆,下行者自腋入腘,结于胸里,散贯于胃上口贲门之分,与手厥阴之筋会合,下行抵季胁又与手少阳、厥阴之筋会合。

主要病候:筋所过之处,皆转筋痛甚,甚则成息贲,胁急吐血。治法,同足太阳。

(11)手心主经筋的分布和主要病候:起于手中指端中冲,循指入掌中,至掌后大陵之次,并手太阴筋,上结于肘内廉曲泽。再上臂内侧,由曲腋间,并太阴筋结于腋下,经天池下行,前后布散挟胁,联于手太阴、足太阳筋。从天池分出者,次入腋内,散于胸中,结于贲膈。

主要病候:筋所过之处,可发生转筋及前胸痛,息贲等。治法,同足太阳。

(12)手少阴经筋的分布和主要病候:起于手小指内侧少冲,结于锐骨神门,和肘内廉少海。上入于腋极泉之次,交手太阴筋,斜络挟乳内行,结于胸中,与三阴筋合,循贲鬲下系于脐。

主要病候:病于外者,筋所过之处,可发生转筋,筋痛;病于内者,为心内急,为伏梁。治法,同足太阳。

十二经筋shí èr jīng jīn

tendons oftwelve meridians; sinews of twelve meridians

- 五心烦热是什么意思

- 五志化火是什么意思

- 五态之人是什么意思

- 五态性格测验是什么意思

- 五态论治是什么意思

- 五性是什么意思

- 五总是什么意思

- 五总志是什么意思

- 五总志是什么意思

- 五总志是什么意思

- 五总龟是什么意思

- 五恭五暴 必使相错是什么意思

- 五患是什么意思

- 五情是什么意思

- 五愈丸是什么意思

- 五感图是什么意思

- 五慎是什么意思

- 五慎是什么意思

- 五戎是什么意思

- 五成摊销法是什么意思

- 五戒是什么意思

- 五戒是什么意思

- 五截山是什么意思

- 五户丝是什么意思

- 五房是什么意思

- 五所平之助是什么意思

- 五所平之助是什么意思

- 五才是什么意思

- 五才子前后合刻 (陈枚序大道堂刊绣像)是什么意思

- 五才子水浒传 (王望如评论醉耕堂刊)是什么意思

- 五抗是什么意思

- 五拗汤是什么意思

- 五拗汤是什么意思

- 五拗汤是什么意思

- 五拗汤是什么意思

- 五拜三叩头礼是什么意思

- 五持是什么意思

- 五指是什么意思

- 五指分经是什么意思

- 五指山是什么意思

- 五指山是什么意思

- 五指山是什么意思

- 五指山是什么意思

- 五指山与七指岭是什么意思

- 五指山传是什么意思

- 五指山传说是什么意思

- 五指山传说(民间故事)是什么意思

- 五指山传说(海南岛黎族民间故事选)是什么意思

- 五指山参是什么意思

- 五指山参是什么意思

- 五指山大仙是什么意思

- 五指山大仙是什么意思

- 五指山大仙(民间故事)是什么意思

- 五指山旅游区是什么意思

- 五指山根据地是什么意思

- 五指山的传说是什么意思

- 五指山的由来是什么意思

- 五指山茶是什么意思

- 五指山风是什么意思

- 五指山风景区是什么意思