十二指肠壅滞症

十二指肠壅滞症又称肠系膜上动脉压迫综合征、Wilkie病。十二指肠慢性不全性梗阻原因很多,如先天性索带、先天性小肠旋转不良、十二指肠先天狭窄、十二指肠内隔膜、环状胰腺、十二指肠肿瘤及十二指肠异物(如毛胃石、巨大胆石)等皆是。本病临床表现为慢性、不全性十二指肠梗阻。主要由于脊柱或主动脉与肠系膜上血管及神经组织构成钳状,压迫十二指肠第三段所致。多见于瘦长体型及有内脏下垂者。占慢性不全性十二指肠梗阻的半数以上。

临床常见症状为餐后上腹不适、闷胀、嗳气、有时有恶心或呕吐,呕吐物含有胆汁,可伴有食物。症状出现于进食后较晚期,发作严重时,可有上腹部绞痛,大量呕吐,酷似幽门梗阻,但呕吐物中含有胆汁可资鉴别。发作时间长短及间隔不一,少数病人自幼即有症状,但多于成年后出现,体检患者体型瘦长,可有肾下垂或其他内脏下垂体征。急性发作时上腹膨隆,闻及振水音,并可见到左右来回的胃蠕动波,症状可因体位更改而缓解(如侧卧或俯卧位)。诊断主要依靠X线钡餐检查,最好在症状出现时期进行,往往可显示典型的X线征象,即钡剂到达十二指肠第三段时不能通过,出现“刀切样”钡剂中断现象,透视可见梗阻以上的十二指肠第二及第三段显著扩张,并有逆蠕动,如改变体位,置患者于头低足高位或俯卧位,梗阻征象立即缓解。长期十二指肠内容滞留可引起各种并发症,如上消化道大出血、胃十二指肠溃疡、慢性十二指肠炎等。诊断本病并不困难,主要应与其他原因引起的十二指肠慢性梗阻相鉴别。鉴别依靠X线钡餐检查,如钡剂在肠系膜上血管水平出现刀切样中断,取俯卧、头低足高或胸膝位后此征消失,即可确诊,主动脉肠系膜上动脉造影可显两者之间角度变锐,但一般不作。

绝大部分采用非手术治疗,如少食多餐,类似溃疡病的饮食治疗;进餐后改取俯卧或头低位,必要时取胸膝位,一般均可使症状缓解。如在上述措施下仍不能使症状缓解且影响患者的工作和正常生活时,可考虑手术治疗。手术有三种方法:

❶单纯将空肠十二指肠曲从十二指肠空肠悬吊韧带游离,使十二指肠第三、四段向足端下移,以解除肠系膜上血管的压迫;

❷将空肠与梗阻近端的十二指肠作侧侧吻合或端侧Y型吻合;

❸将十二指肠第三段切断、游离,于肠系膜上血管之前作端端吻合,重建通道。手术治疗对于解除消化道梗阻有确切效果,但由于此类患者的体质和神经类型,术后往往仍有其他不适。

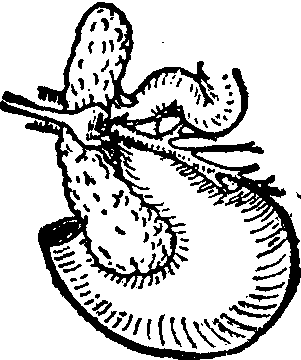

肠系膜上动脉压迫示意图

- 灾恠是什么意思

- 灾患是什么意思

- 灾情是什么意思

- 灾情与救济灾民是什么意思

- 灾情严重是什么意思

- 灾情报是什么意思

- 灾愆是什么意思

- 灾戾是什么意思

- 灾故是什么意思

- 灾数是什么意思

- 灾旱是什么意思

- 灾星是什么意思

- 灾星厄运是什么意思

- 灾星移去是什么意思

- 灾暴是什么意思

- 灾枝病叶是什么意思

- 灾枣梨是什么意思

- 灾梨是什么意思

- 灾梨祸枣是什么意思

- 灾梨集是什么意思

- 灾横是什么意思

- 灾歉是什么意思

- 灾歉减免是什么意思

- 灾死是什么意思

- 灾殃是什么意思

- 灾殃,祸患是什么意思

- 灾毁是什么意思

- 灾毒是什么意思

- 灾民是什么意思

- 灾民到处都是是什么意思

- 灾民极多是什么意思

- 灾民流亡而饿死是什么意思

- 灾气是什么意思

- 灾氛是什么意思

- 灾沴是什么意思

- 灾涝是什么意思

- 灾源是什么意思

- 灾火是什么意思

- 灾点是什么意思

- 灾煞是什么意思

- 灾狗子是什么意思

- 灾猫子是什么意思

- 灾生福过是什么意思

- 灾疚是什么意思

- 灾疢是什么意思

- 灾疾是什么意思

- 灾病是什么意思

- 灾瘴是什么意思

- 灾眚是什么意思

- 灾祟是什么意思

- 灾祥是什么意思

- 灾祥第三十九是什么意思

- 灾祲是什么意思

- 灾祸是什么意思

- 灾祸、战乱极其严重,天下极为动荡不安是什么意思

- 灾祸不会无故降临是什么意思

- 灾祸与死丧类的事是什么意思

- 灾祸临头是什么意思

- 灾祸变乱是什么意思

- 灾祸和幸福都是由自己造成的是什么意思