化学致癌作用chemical carcinogenesis

化学物引起人或动物发生恶性肿瘤的作用,这类化学物称为化学致癌物。这种致癌作用可表现为发癌率的增高,或发生时间的缩短,或两者均有。对应否包括良性肿瘤的发生,看法不一,严格来讲,致癌作用只应局限于能引起恶性肿瘤。致癌的原因尚未阐明,但其发生率确实可因辐射、病毒感染、免疫缺陷以及接触某些化学物质而增高。

简史 1775年波特(Percivall Pott)在英国首先观察到许多阴囊皮肤癌的病人是长期接触煤烟和煤焦油的扫烟囱工人。20世纪初期,日本学者用动物试验证实煤焦油可以诱发兔耳皮肤癌; 1930年英国肯纳韦(Ernest Kennaway)等从煤焦油中分馏出苯并(a)芘、三甲基胆蒽等多环芳烃致癌物。近年来,农药与肿瘤的关系已引起重视,如杀虫脒、杀草强、杀螨特、六氯苯和开蓬(Chlordecone)等可导致动物发生癌变,对人体有潜在的致癌危险性。

致癌机理 随着分子生物学和细胞生物学的迅速发展,提出了多种化学致癌机理学说,主要有体细胞突变学说(somatic mutation theory)和非突变学说(non mutation theory)两种。

体细胞突变学说 从分子生物学的水平来解释肿瘤的发生,认为体细胞中的DNA发生突变,而使正常细胞转化成为癌细胞的观点。当化学致癌物对DNA产生损伤后,由于损伤的性质和程度不同,其后果亦不同。当损伤严重时,可致细胞迅速死亡; 当损伤较轻时可通过适当修复回复到原来的正常状态,只有当修复不当或错误修复时,突变才得以固定,显示DNA结构和功能的改变,就有可能使细胞癌变。1941年劳斯(Rouse)和贝伦布卢(Berenblum)从细胞生物学的角度认为化学致癌物引起肿瘤形成可分为启动阶段(initiating stage)和促进阶段(promoting stage)。在启动阶段,启动剂引发正常细胞恶变,这是致癌过程中重要的一步,以后致癌物本身可能不再继续存在于体内,但已引起的恶变细胞不再逆转,且可以增殖;在促进阶段,促进剂能促进恶变细胞的生长及增殖,其作用有明显的剂量一反应关系,停止接触后,作用即消失。严格地讲它不属于致癌物而是辅助致癌物,只起到促进致癌作用。许多强致癌物均具有启动和促进作用,因此称为完全致癌物。

非突变学说 认为基因本身并未发生改变而是基因调控和表达发生改变,使细胞分化异常而导致癌变的观点。把小黑鼠的畸胎瘤细胞移植到小白鼠的胚泡中,其后生出的小鼠毛色黑白相间,但没有肿瘤。这种现象说明移入的畸胎瘤细胞在这个杂合胚胎中是存活的,并且它对毛色控制的基因得到了表达,但是不出现肿瘤,说明原来的畸胎瘤不一定是基因突变,而可能是基因功能表达异常。

化学致癌物生物学鉴定 包括动物致癌试验和流行病学调查等。

动物诱癌试验 检测受试物或其代谢产物是否具有致癌或诱发肿瘤作用的重要方法之一。对于新农药或应用不久的农药,不可能得到接触人群流行病学调查资料,因此动物致癌试验占有特别重要地位,并应注意以下问题: ❶选择敏感的种属和品系。常用者为雌雄小鼠、大鼠或地鼠等。因为它们的寿命相对较短,在药理学和毒理学试验中已广泛应用,积累了大量有关它们的生物化学和病理学资料。为了能科学地评价试验结果,最好采用自发肿瘤率较低的纯系品种。

❷试验用刚断奶的动物,此时动物较敏感,同时观察期限亦较长。

❸剂量。最高剂量组应以引起动物出现毒性表现而不致死,也不发生因肿瘤以外的因素而导致寿命缩短; 最低剂量组应不影响动物的正常生长、发育和寿命,也就是说不引起任何毒性反应。中间剂量组应该处于最高和最低剂量组之间,以便观察剂量一反应关系。

❹要有足够的供试动物数,以便试验结束时进行统计分析。每个剂量组雌雄小鼠至少各50只;大鼠至少各30只。

❺给药途径应密切结合人群接触情况。一般采用经口、吸入或涂敷皮肤等。

流行病学调查 许多化学物质的致癌性是根据职业性接触人群的流行病学调查而确定的。因此确定化学物对接触者是否有致癌作用,必须对接触人群进行流行病学调查。在流行病学调查中,首先要在接触量大、时间长的人群中进行。例如农药的生产工人、包装工人以及施药人员和发生过中毒的病例。如果能在调查对象中,按接触不同剂量分组,得到剂量一反应关系的资料,则更能说明接触剂量、接触时间与肿瘤发病率或肿瘤潜伏期之间的相关性,这将有助于阐明受试药物对接触者是否有致癌作用。

流行病学调查常受许多复杂因素的影响,如农药生产工人和接触人群的流动以及同时接触多种农药和其他因素,由于多种因素的干扰将影响所得结果的准确性,因此要证实或否定受试农药的致癌作用,需要有计划、有组织地对大量接触人群进行回顾或前瞻调查,有时需要连续十几年的长期观察和积累资料,才能获得有价值的结果。例如在动物长期试验中发现滴滴涕能引起啮齿类动物肝脏肿瘤; 艾氏剂和狄氏剂能使小鼠致癌。但是,反复多次地对接触人群进行体格检查及化验室检验,并未能发现长期接触此类农药的工人中肿瘤发病率与这种化合物之间的任何联系,对其中接触时间长的、接触剂量高的工人还测定了血液中胎甲球蛋白,全部为阴性结果。从而,至今也未证实滴滴涕、艾氏剂及狄氏剂对人类的致癌性。一般说来,有了人群流行病学调查资料,即使动物测试证据不足,也可以肯定为致癌物。相反,只有动物测试结果而无人群流行病学调查依据,就难以肯定被检物为致癌物,只能认为是可疑或潜在的致癌物。

化学致癌作用

某些物质或因素作用于机体,能使机体正常细胞变为癌细胞,这种作用叫致癌作用。某些化学物质即具有致癌作用。1775年Pott观察到扫烟囱工人易患阴囊癌。1895年有人报道了染料工人与膀胱癌的关系。1918年山极、市川用煤焦油涂擦兔耳诱发皮肤鳞状细胞癌成功之后,促进了对芳香烃类化合物的研究。近20多年来,已陆续发现1,000多种化学物质对动物有致癌作用,其中有些可能和人类癌瘤有关。

能引起人或动物发生癌的化学物,称化学致癌物。化学致癌物按其致癌性质可分为三类:

❶肯定对人类有致癌作用的物质,如砷、铬、镍、氮芥,芳香胺中的β-萘胺、联苯胺,燃烧不完全的煤、木柴或润滑油以及煤焦油类等含苯并芘等多环芳香烃;

❷对人类疑有致癌作用的物质,如亚硝胺类化合物,铍,镉,铁,碱性品红,邻二甲基联苯胺及二氯联苯胺,4,4′-甲撑二苯胺,4,4′-甲撑(双)2-氯苯胺等;

❸对人类具有潜在致癌力的物质,如金属中的钴、铅、汞,烷化剂(乙撑亚胺),硝基喹啉,N-2-乙酰氨基芴,邻位氨基偶氮甲苯,硫酸二甲酯,四氯化碳,肼,二甲基肼,β-丙内酯,硫脲以及一些农药,如五氯硝基苯和双氯乙基醚等。

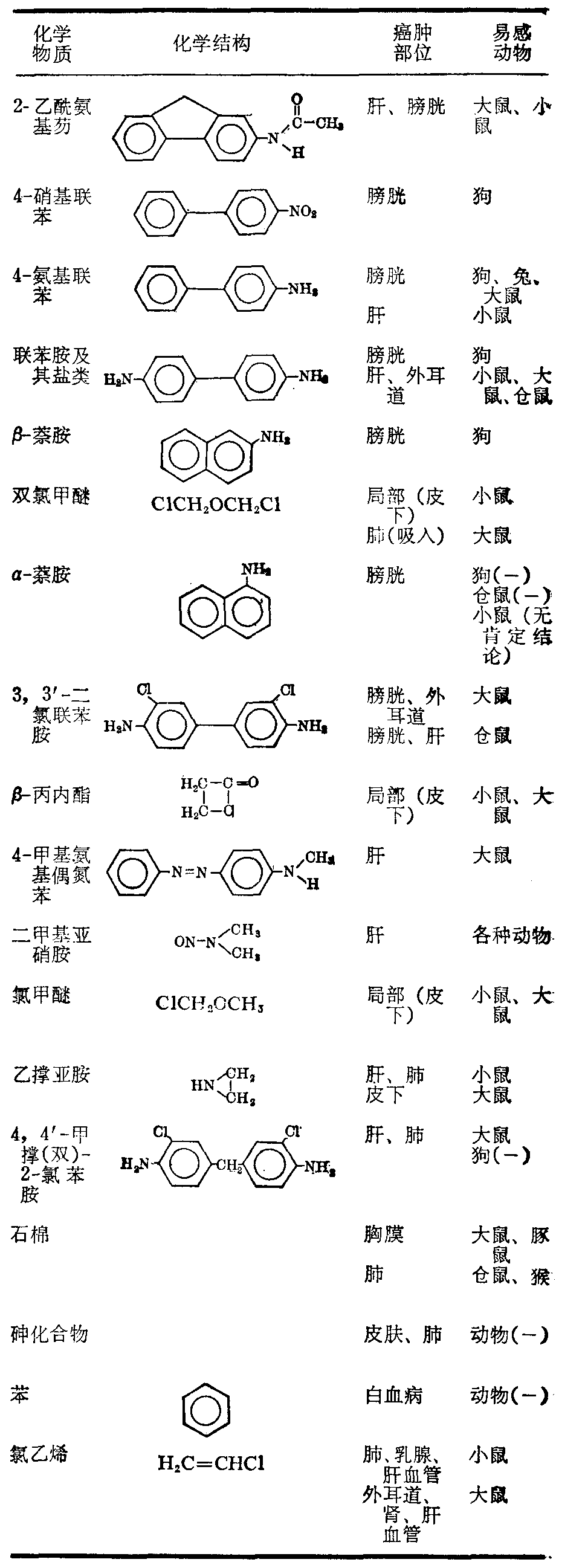

1974年美国劳工部公布了14种与人类癌瘤有关的化学致癌物,以后又增加了4种,共18种(表1),并认为对这些化学物质应加以管制。

化学致癌物的活化 有些致癌物进入体内后不需经过代谢即能致癌,例如氮芥、环氧化物等; 但许多化学致癌物进入体内后必须经过体内的激活过程,变成一种化学性质活泼的形式才能发挥致癌作用。不活泼的致癌物称为前致癌物,经过代谢转变为化学性质活泼、寿命极短的致癌物称近致癌物,最后产生终致癌物,多半为带正电荷的有亲电子性质的分子。现举例如下:

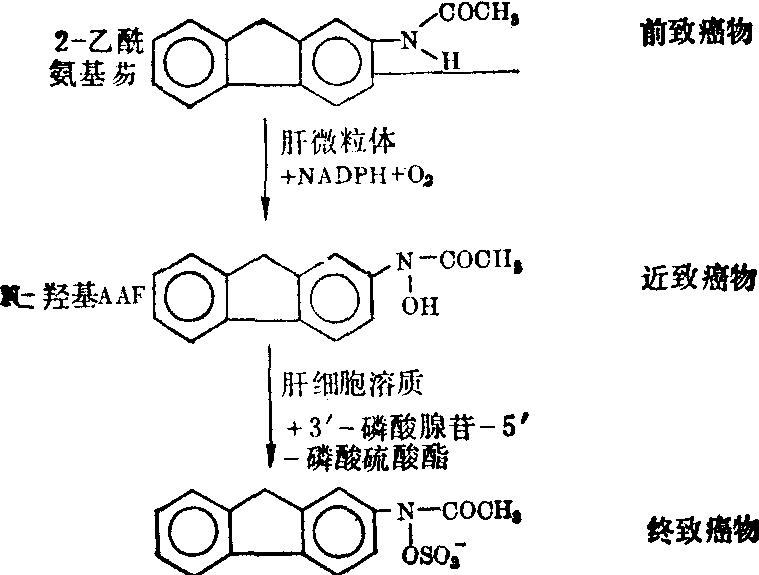

(1) 芳香胺类: 2-乙酰氨基芴(2-AAF) 是致癌芳香胺的代表。1960年Miller等将这一物质喂大鼠时发现尿内有羟基2-AAF。将这种羟化物喂给大鼠时发现其致癌力比2-AAF还强。豚鼠体内无羟化酶,对2-AAF不敏感,但给N-羟AAF时也可引起肝癌,随后发现N-羟AAF还须再次代谢活化。大鼠肝细胞溶质内有可溶性磺基转移酶,其活性同2-AAF的致癌力有关,当体内硫酸盐量减少时,N-羟AAF对肝的毒性和致癌力均降低。硫酸AAF可能为终致癌物(图1)。

表1 18种与人类有关的化学致癌物和

<在易感动物中引起癌肿的部位

图1 2-乙酰氨基芴的活化过程

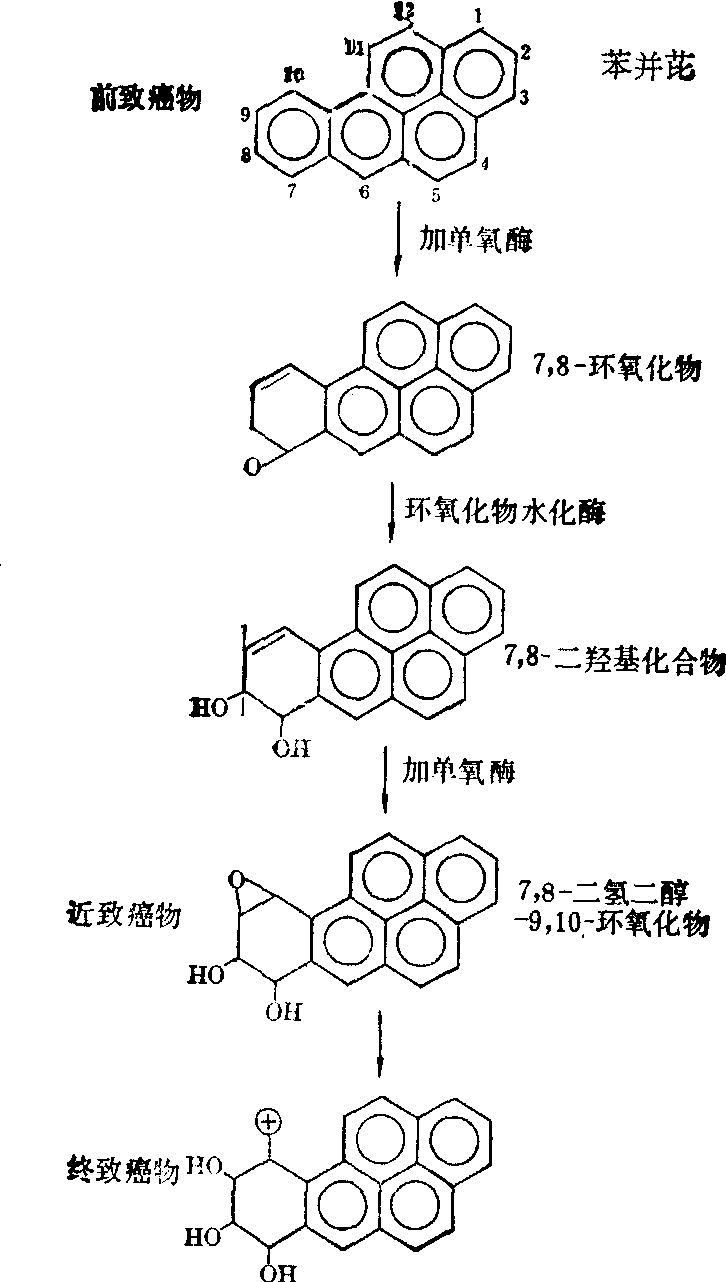

(2) 多环芳香烃: 此类致癌物的活化过程以苯并芘为代表(图2)。用培养的支气管上皮细胞加3H-苯并芘的体外实验已证实这一代谢激活的结果。

图2 苯并芘的活化过程

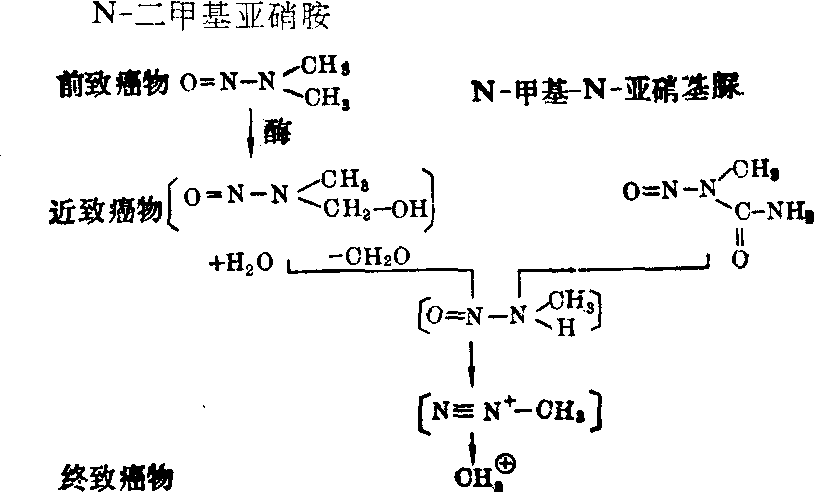

(3)亚硝胺: 是一类重要的致癌物,可以引起多种动物的各种癌瘤,而且可以由非致癌前体(例如仲胺和亚硝酸钠) 在体内合成。这种前体在环境中广泛存在。亚硝胺类化合物也须经过酶活化形成终致癌物,例如二甲基亚硝胺可能经过酶促反应,经重氮甲烷而形成自由甲基,后者为终致癌物(图3)。与亚硝胺结构相似的亚硝酰胺,不须经过酶的活化,如亚硝甲脲可直接生成重氮甲烷和自由甲基。

图3 二甲基亚硝胺的活化过程

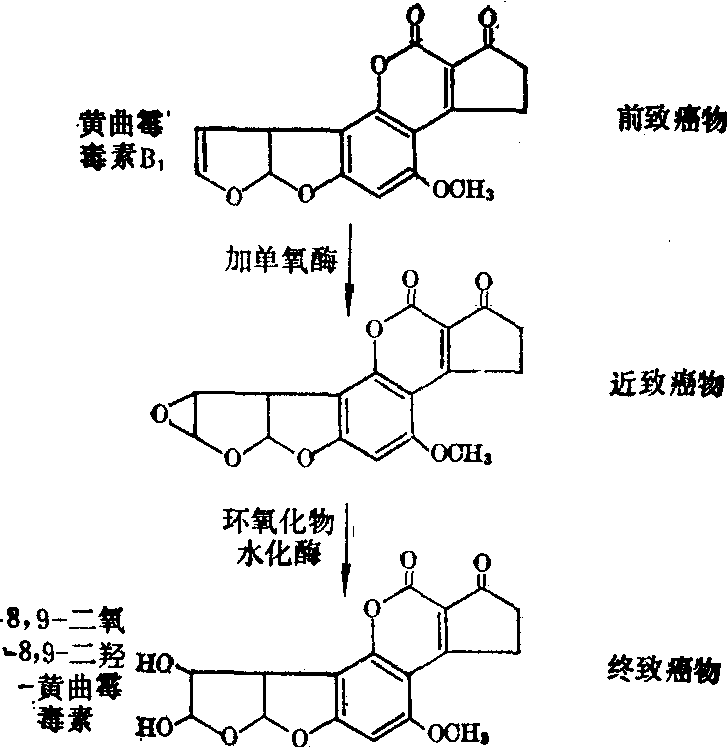

(4)黄曲霉毒素: 是某些霉菌的代谢产物,也是天然的致癌物,黄曲霉毒素B1是致癌力极强的一种,进入体内后需经过酶的活化才能发挥致癌作用(图4)。

图4 黄曲霉毒素B1的活化过程

微粒体氧化酶系在致癌物活化中的作用 单加氧酶也称混合功能氧化酶或芳香烃羟化酶(AHH),包括细胞色素P-450及P-448等,在致癌物的活化反应中起重要作用。它存在于人和其他哺乳动物的肝、胃、肠、肺、皮肤和血细胞中。酶系的作用为多功能性,同时需还原型辅酶Ⅱ(NADPH)和分子氧的参与,能对外源性物质(包括致癌物和药物等)和内源性物质(如激素、脂肪酸) 发挥催化作用,使这些物质羟化、环氧化、脱烷基化、氧化等。前致癌物在这一酶系的作用下经过各种步骤活化成为终致癌物; 但也可分解成为水溶性无致癌力或无毒物质而排出体外,如2-乙酰氨基芴在1,3,5位羟化后形成1-OH-AAF,3-OH-AAF和5-OH-AAF而解毒。AHH可在各种组织中诱导生成,甚至也可通过胎盘在胎儿组织中诱导生成。多种芳香烃对大鼠和小鼠各种组织的AHH均有诱导作用,其中以甲基胆蒽的诱导作用较强。据报道,在各种哺乳动物组织中AHH的量及活性与对苯并芘的敏感性成比例,肺癌病人的AHH活性高,可能是对苯并芘敏感的物质基础。AHH的诱导生成受基因控制,其结构基因位于人体的第二对染色体上。

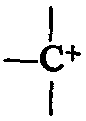

亲电子反应物和亲核基团的反应 各种致癌物经活化后生成的终致癌物,虽然结构上多种多样,但有一共同特点,即一定含有一个活泼的亲电子中心——一个缺乏电子的原子, 例如

、

、  等。 重要的亲电子中心有正碳离子、自由基、环氧化合物、某些金属阳离子以及羟胺和氧肟酸酯等中的N原子。亲电子反应物很容易和细胞中大分子所含的亲核基团形成共价键结合,这些亲核基团都是电子云密度很高的基团。细胞内的亲核基团及其和亲电子反应物结合的方式见表2。

等。 重要的亲电子中心有正碳离子、自由基、环氧化合物、某些金属阳离子以及羟胺和氧肟酸酯等中的N原子。亲电子反应物很容易和细胞中大分子所含的亲核基团形成共价键结合,这些亲核基团都是电子云密度很高的基团。细胞内的亲核基团及其和亲电子反应物结合的方式见表2。

表2 细胞内亲核基团和亲电子试剂的结合方式

(引自Miller等,1974)

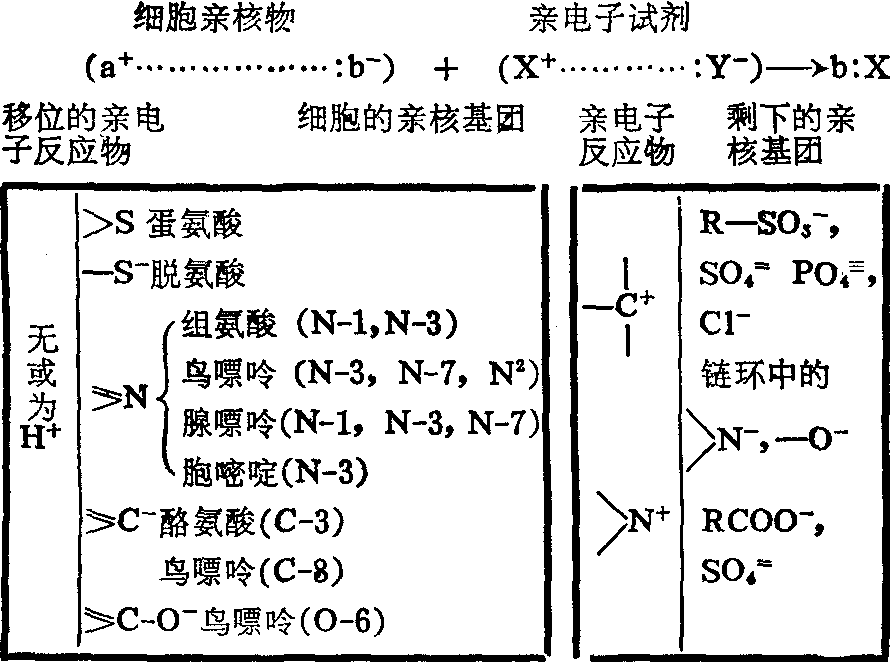

例如AAF与核酸中鸟嘌呤的C-8结合成下列化合物

致癌物引起的DNA损伤 致癌物作用于DNA后可导致损伤。致癌物对DNA的作用有两种方式,一为共价键结合,另一为非共价键结合。非共价键结合又可分为两类:

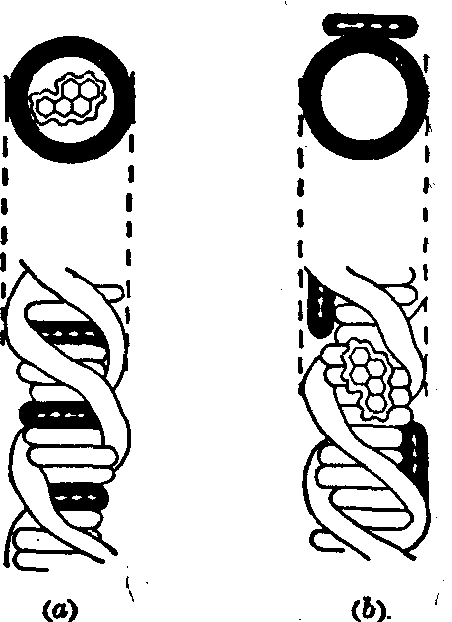

❶内插,即致癌物插入DNA双股螺旋的碱基对之间,如一些平面型的芳香烃(苯并芘和甲基胆蒽)或吖啶橙、放射菌素D等;

❷外附,即与碱基中不参与配对的部位结合,因此结合的致癌物和碱基平面垂直。有人认为4-硝基喹啉1-氧化物、黄曲霉毒素和芳香烃等有可能以这种方式和DNA结合。这两种非共价键结合方式见图5。非共价键结合方式均见于试管内实验,在活体内致癌物主要以共价键方式与DNA结合。

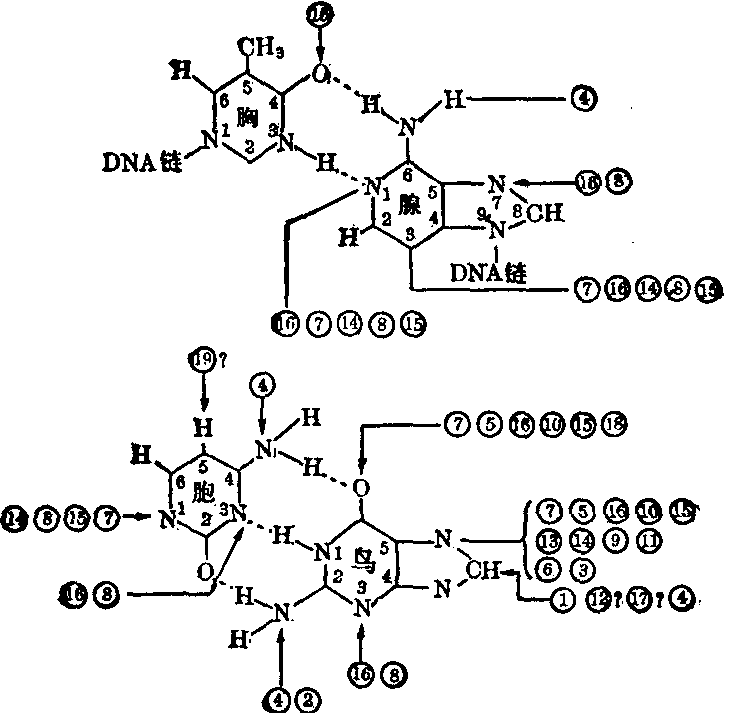

致癌物进入体内,有些不需活化,有些需活化成终致癌物,再和DNA中的亲核基团反应,各种致癌物与DNA中碱基结合的可能部位见图6。亲核基团中以鸟嘌呤的N-7处最敏感,但鸟嘌呤O-6处的烷化与发癌的关系更为密切。双功能烷化剂,如氮芥等能和两个亲核基团反应,尤其是鸟嘌呤的N-7位,结果形成两条DNA链之间的交叉连接或一条链内两个鸟嘌呤基之间的连接。烷化剂也可能作用于DNA的磷酸根处形成磷酸三酯。最近提出的多环芳烃致癌活性的双区理论认为: 多环芳烃在代谢过程中相继形成两个亲电碳原子,亲电碳原子间最优距离大致为2.8A,与DNA双螺旋间碱基间的距离一致,因此可能使DNA双螺旋互补碱基对之间形成横向交联。无机金属致癌物和核酸的反应有待阐明,有人认为亲电子阳离子如Be++、Cd++、Co++、Pb++和Ni++可与亲核基团反应,有的与碱基共价结合,有的与DNA的磷酸根反应,有的则与碱基的氨基反应。

图5 多环芳香烃与DNA非

共价键结合(a)内插;(b)外附

(引自Arcos和Argus,1968)

图6 各种致癌物与DNA碱基结合的可能部位(引自Sarma等,1975,略加修改)❶2-乙酰氨基芴

❷3,4-苯并芘

❸双功能基烷化剂

❹7-溴甲基-12-甲基-苯并蒽

❺二乙基亚硝胺

❻1,2甲基肼

❼二甲基亚硝胺

❽硫酸二甲酯

❾ 乙基甲烷磺酸盐

❿ 乙基亚硝脲 (11) 乙硫氨酸 (12)二甲氨基偶氮苯 (13)甲基偶氮甲烷(14)甲基甲烷磺酸盐 (15)甲基硝基亚硝基胍 (16)甲基亚硝胺 (17) 4-硝基喹啉1-氧化物 (18)黄樟素(19)乌拉坦

这些不同的损伤可能引起不同的后果,如有的可引起碱基构型改变,复制时发生配对错误或留有缺口; 有的导致去嘌呤,以致单链、双链断裂引起移码突变; 有的因为交叉连接阻碍链的松开而影响复制和转录。但DNA的损伤有时与致癌性一致,如二甲基亚硝胺、2-乙酰氨基芴等与大分子的结合力与致癌性一致,有时则不一致,可能既取决于损伤的特点和程度,也取决于体内修复DNA的能力。

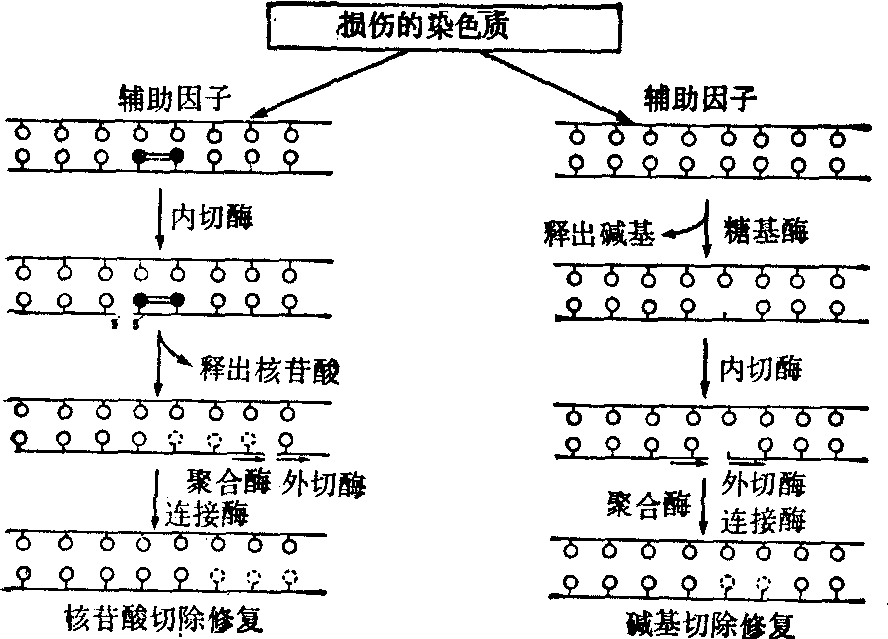

DNA的修复和致癌 在真核细胞中DNA的修复主要为切除修复。切除修复有核苷酸切除修复、碱基切除修复和DNA-DNA交叉连接的修复。

核苷酸切除修复见于修复紫外线引起的DNA损伤(形成胸腺嘧啶二聚体) 或较大的致癌物——DNA加合物等。碱基切除修复见于修复鸟嘌呤N-3,N-7烷化等情况。两种切除修复均需辅助因子,使修复酶能发挥作用或调节修复过程。核苷酸切除修复的酶系有内切酶、外切酶、聚合酶和连接酶。碱基切除修复的酶系有N-糖基酶、去嘌呤位或去嘧啶位内切酶、外切酶、聚合酶和连接酶。二种切除方式见图7。

图7 DNA损伤的切除修复(引自Cleaver,1978)

DNA-DNA交叉连接的切除修复可能是先在一条链上进行碱基或核苷酸切除修复,继之在相对的另一条链上进行核苷酸切除修复。

据研究,核体(nucleosome)间DNA的损伤比核体上DNA的损伤容易修复,因为在后一种情况DNA必须从核体上解离后才能修复,同样常染色体DNA损伤也较异染色体DNA损伤易于修复,因后者有超螺旋结构。

除切除修复外还有一种复制后修复,受损DNA复制时子链中与损伤相应处留有缺口,然后由新合成的DNA段片,填补缺损处而修复,有时也可由链延长而修复。

着色性干皮病病人容易得皮肤癌,这种病人受紫外线照射引起DNA损伤,产生的胸腺嘧啶二聚体不易切除修复。因内切酶的活性仅及正常人的30~50%。这种病人对化学致癌物(2-乙酰氨基芴或4-硝基喹啉1-氧化物等)所致的DNA损伤也不易修复。Fanconi贫血病人易患白血病,这种病人因酶活性低不易将DNA-DNA交叉连结进行切除修复。因此,DNA损伤后如不能及时修复或修复不完善,甚至错误性修复,就会影响DNA的复制、转录、翻译等过程,甚至导致发生癌瘤。

致癌作用的器官亲和性 许多致癌物往往在给药的局部诱发癌瘤,例如涂擦皮肤诱发皮肤癌,皮下注射诱发肉瘤。但有些致癌物虽经不同途径给药却始终诱发相同类型的肿瘤,例如给大鼠、小鼠喂饲或皮下注射二甲氨基芪引起外耳道鳞状细胞癌,喂饲或注射乌拉坦可引起小鼠或兔的肺肿瘤。有些亚硝胺类化合物致癌的器官亲和性更为突出,如二乙基亚硝胺,不论口服、皮下注射、涂擦皮肤或腹腔注射均可引起鼻腔肿瘤。不过这种器官亲和性也是相对的,例如皮下注射二亚硝基哌嗪时除能诱发鼻咽癌外,也诱发鼻腔癌和食管癌。产生器官亲和性的机制尚不清楚,需要从致癌物的吸收、分布、排泄,特别是参与形成终致癌物的酶系分布特点方面进行研究。

穿过胎盘的致癌作用 早在40年代就发现给妊娠后期的小鼠注射乌拉坦后,仔鼠的肺腺瘤发病率很高。以后证明,许多致癌物包括多环芳香烃、邻位氨基偶氮甲苯、苏铁苷、亚硝胺类化合物等均有穿过胎盘的致癌作用,其中对亚硝胺类化合物穿过胎盘的致癌作用研究最为详尽。穿过胎盘的致癌作用和致畸胎作用一样,与胚胎的发育状态有关。给怀孕大鼠一次静脉注射乙基亚硝脲可以引起仔鼠神经系统肿瘤,但注射必须在母鼠怀孕12天后,在此以前则无致癌作用。这种情况可能和胎盘对致癌物的通透性、神经组织对致癌作用的敏感程度或促使致癌物活化所需酶系的发育状态等因素有关。胎鼠对致癌物的敏感性远远超过成年鼠,例如乙基亚硝脲在成年鼠的平均有效剂量为160mg/kg,而在胎鼠为3.2mg/kg,在孕期18~23天时,胎鼠对乙基亚硝脲的敏感性最大。有人报告年青妇女患阴道腺癌,可能与患者的母亲因经常流产和子宫出血而在孕期接受雌激素治疗,通过胎盘影响后代有关。

某些家庭成员或特定人群中某种癌的发病率高,除了考虑生活习惯、遗传因素等外也应考虑到穿过胎盘的致癌作用。

助癌剂和助癌过程 1947年Berenblum等以“阈下”剂量的3,4-苯并芘涂小鼠皮肤,1年后仅有3/102小鼠发生癌肿,若先用3,4-苯并芘涂数月后,再用巴豆油涂擦则发癌甚多(36/83); 若先用巴豆油处理数月,其余时间再用“阈下值”致癌物处理则不发癌肿; 长期单独使用巴豆油涂动物皮肤,只偶而见到癌变(1/106)。Berenblum据此提出癌瘤发生的二阶段学说,即认为肿瘤的形成由二个既有区别又有联系的阶段构成,第一阶段为特异的激发阶段,由致癌物引起,使正常细胞转变为潜在的瘤细胞,一般是不可逆的;第二阶段为非特异的促进阶段,由潜在的瘤细胞发展为肿瘤,早期为可逆过程,可由巴豆油等助癌剂促成,这一过程称为助癌过程。除巴豆油外,还有柑橘属水果中的D-苧烯,大戟属植物中的大戟因子,大海子属植物中的苹婆酸,雪茄烟燃烧过程中形成的酚, 吐温60, Fe2O3,1,

,9-三羟蒽等也可作为助癌剂。一般认为要检定某化学物质的致癌性或助癌性,可按下列方式设计实验:

,9-三羟蒽等也可作为助癌剂。一般认为要检定某化学物质的致癌性或助癌性,可按下列方式设计实验:| 实验组数 | 处理方式 | 组织中发病情况 |

| 1 | i i i i i i i i i i i i i | + |

| 2 | i o o o o o o o o o o o o | - |

| 3 | o p p p p p p p p p p p p | - |

| 4 | i p p p p p p p p p p p p | + |

| 5 | p p p p p p p p p p p p p | - |

i=致癌物(激发剂),一次微量,如苯并芘; p=助癌物,一次剂量,如巴豆油; o=未处理。

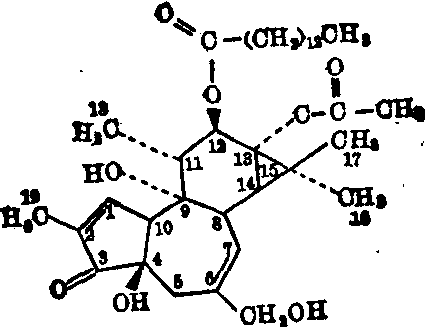

除皮肤癌外,二阶段学说也在肝癌、肺癌、结肠癌和膀胱癌的实验研究以及体外组织培养的诱癌工作中得到证实。晚近还鉴定了巴豆油中有效成分为佛波醇二酯,其化学结构见图8。

佛波醇二酯等助癌剂的作用可能涉及几方面: 即可能改变细胞膜的通透性,使营养物易于进入,并增加环磷酸鸟苷(cGMP)水平,促进DNA、RNA、蛋白质以及磷脂的合成,使蛋白酶及鸟氨酸脱羧酶活性增加,细胞分裂快而分化差; 也可能作用于染色体,使受损的DNA修复不完善或抑制修复。但近来研究指出,促进作用可出现在DNA修复之后,因此可能并不影响DNA的修复而只是调整基因的活动。

图8 佛波醇二酯的化学结构

致癌物的累积作用 致癌物对细胞的作用一般是不可逆的,引起的变化还可代代细胞相传。经常更新的动物皮肤表皮细胞经微量致癌物处理一次后,虽间隔1年之久仍可用助癌剂促使发生肿瘤。还有人证明,即使极微量的致癌物 (1μg)对细胞也有作用,以后再次接触致癌物时,作用可累加而不减效或失效。Druckrey等曾用二甲氨基偶氮苯、二甲氨基茋进行诱癌试验,证明诱癌率同致癌物总剂量成比例; 只要剂量足,一次给药也足以致癌; 同时剂量和诱发时间的方次相乘为常数,即ctn=K,n>1。诱癌剂量大则诱发时间短,诱癌剂量愈小则诱癌时间愈长。如给大鼠二甲氨基茋每日量0.1mg/kg,要经900天才发癌,已接近动物的寿限。剂量更小时不发癌,因观察期超过了动物的寿限,实际上不是致癌物没有作用,因此可以说无所谓阈剂量,癌的发生基于各分次剂量作用的总和。这种剂量作用关系见于二甲氨基茋、苯并芘、甲基胆蒽、二甲基苯蒽、亚硝胺类化合物和短波紫外线照射的诱癌试验。

致癌物的综合作用和协同作用 综合作用指多因子的致癌作用,可以是两种以上的致癌物同时或相继发挥作用,也可以是致癌物先作用,继之助癌剂作用。在两种以上的致癌物作用时,如二者作用相加,则和累积作用的意义一致,如复合效应超过单独作用之和,称协同作用。例如将局部作用的致癌物甲基胆蒽、3,4-苯并芘涂皮肤时可引起肝脏细胞中的潜在改变,如再给以通常不引起肝癌的小量致肝癌物,即可累积引起肝癌;又如将二乙基亚硝胺和4-二甲基氨基偶氮苯一起喂大鼠,结果诱发肝细胞癌所需要的总剂量为使用单个致癌物的66%,说明两者有协同作用。

研究综合和协同致癌作用有重大意义,人类肿瘤的病因可能不是单一因素的作用,在人的一生中不可避免地会接触各种致癌物,经年累月,多种致癌物的作用综合或协同,就可能诱发癌瘤。因此防止环境中各种致癌物的污染,对防癌有重大意义。

- 公务员管理原则是什么意思

- 公务员管理机构是什么意思

- 公务员纪律是什么意思

- 公务员纵放或便利脱逃罪是什么意思

- 公务员组织法是什么意思

- 公务员群体年龄结构是什么意思

- 公务员考核是什么意思

- 公务员考核制度是什么意思

- 公务员考核方法是什么意思

- 公务员考核结果是什么意思

- 公务员考试是什么意思

- 公务员考试录用是什么意思

- 公务员考试录用的原则是什么意思

- 公务员考试录用的基本原则是什么意思

- 公务员考试录用的方法是什么意思

- 公务员考试录用的程序是什么意思

- 公务员考试录用程序是什么意思

- 公务员考试录用管理机构是什么意思

- 公务员考试录用资格审查是什么意思

- 公务员考试录用资格条件是什么意思

- 公务员考试题库是什么意思

- 公务员职务任免是什么意思

- 公务员职务任免机关是什么意思

- 公务员职务晋升是什么意思

- 公务员薪俸及服务条件常务委员会(港)是什么意思

- 公务员行为后果报应法是什么意思

- 公务员行为效果评价法是什么意思

- 公务员行为法是什么意思

- 公务员调任是什么意思

- 公务员资格要求是什么意思

- 公务员资格认同法是什么意思

- 公务员转任是什么意思

- 公务员轮换是什么意思

- 公务员辞职是什么意思

- 公务员辞退是什么意思

- 公务员过失泄漏或交付国防以外秘密罪是什么意思

- 公务员过失泄漏或交付国防秘密罪是什么意思

- 公务员过失致人犯脱逃罪是什么意思

- 公务员退休是什么意思

- 公务员退休制度是什么意思

- 公务员退休金是什么意思

- 公务员退职是什么意思

- 公务员降职是什么意思

- 公务回避是什么意思

- 公务学说是什么意思

- 公务平等原则是什么意思

- 公务忙是什么意思

- 公务技术化原则是什么意思

- 公务护照是什么意思

- 公务文书是什么意思

- 公务文书写作大全是什么意思

- 公务机是什么意思

- 公务法人是什么意思

- 公务法人的种类是什么意思

- 公务活动是什么意思

- 公务电报是什么意思

- 公务电话是什么意思

- 公务的特许是什么意思

- 公务的租赁是什么意思

- 公务的管理方式是什么意思