刻舟求剑

典源出处 《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 以此故法为其国,与此同。时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉?”

释义用法 有个楚国人渡江,剑从船上掉进水里,楚人即在船边掉剑处刻个记号,等船到了岸边,才从刻记号的地方下水去捞剑。后以此典指拘泥旧法,不知变通; 或形容事过境迁,无法追回。

用典形式

【记剑痕】 宋·陆游:“人生万事皆如梦,自笑区区记剑痕。”

【刻舟痕】 宋·苏轼:“堪笑东坡痴钝老,区区犹记刻舟痕。”

【刻剑痕】 宋·苏轼:“作诗颂其美,何异刻剑痕。”

【刻舟求剑】 宋·黄庭坚:“往事刻舟求坠剑,怀人挥泪著亡簪。”

【痴人记剑痕】 宋·陆游:“生憎快马随鞭影,宁作痴人记剑痕。”

刻舟求剑

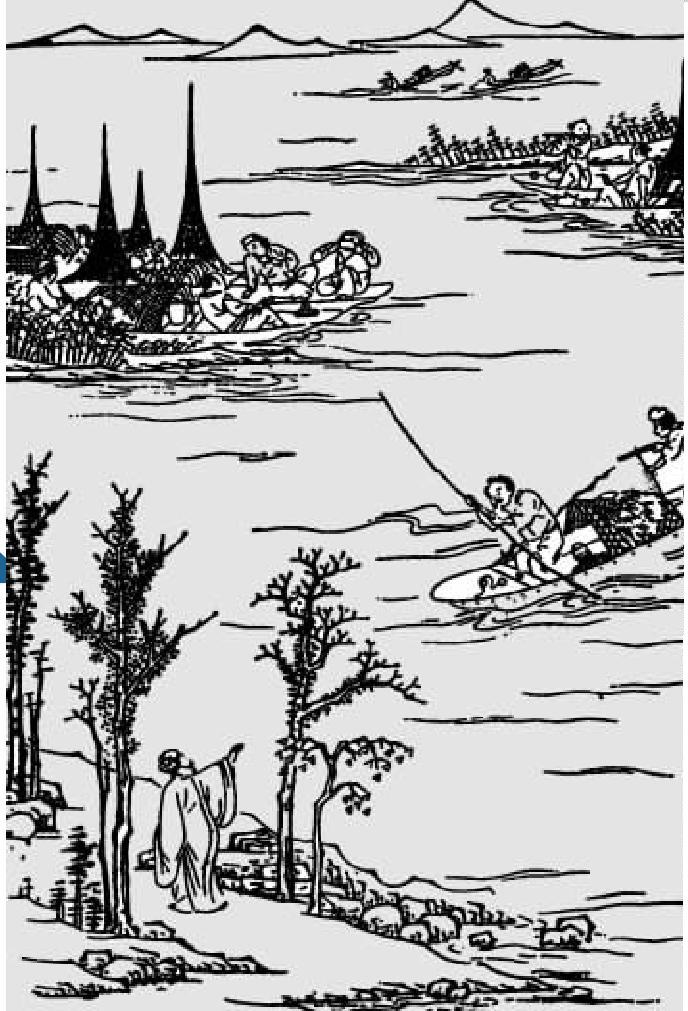

古代寓言。见《吕氏春秋·察今》。写楚国有一个人乘船渡江,他的剑从船上掉进水里,急忙在船帮上刻了一个记号,说:“这是我的剑掉下去的地方。”等到船靠了岸,他就从刻着记号的地方跳进水里去寻找剑。船已经走动了,而剑没有走动,象这样找剑,岂不是太糊涂吗?

刻舟求剑

战国寓言小说。旧题吕不韦撰。原载《吕氏春秋·慎大览·察今》。《书钞》卷一二二、《艺文类聚》卷六十、《太平御览》卷七六九亦引载此故事。陈蒲清等编《中国古代寓言选》、王玄武等编《中国历代寓言选》、公木等编《历代寓言选》 皆录入。这是先秦一则著名寓言,描写: 楚国有个人,乘船渡江,他身上佩带的剑从船上掉到了水里,他急忙在船边上刻了个记号,并且说:“这是我的剑掉下去的地方。”等船靠岸以后,他便从刻着记号的地方,下到水里去,寻找失掉的那把剑。故事结尾,作者还有一段议论:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以此故法为其国,与此同。”这是一则政治性的寓言小说。刻舟不得求剑,“法古” 难以为治。它讽刺了泥古不化,不知变法的行为,而宣扬 “因时变法”。作品以幽默的笔法,塑造了一个死心眼、不知变通的迂夫子的形象。当看到楚人“遽契其舟”,说 “是吾剑之所从坠”,舟止后并“从其所契者入水求之”这些典型的细节描写时,读者掩口欲笑; 一个“刻行舟求坠剑”的大傻瓜,如在目前。由此可见出作者的妙笔独运,巧细新颖。印度的《百句譬喻经》中的《乘船失釪喻》,情节与此故事相似,但寓意不同。

刻舟求剑

先秦寓言。战国末年卫国吕不韦撰。《吕氏春秋·慎大览·察今》:楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以此故法为其国,与此同。时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉!

刻舟求剑

典源出处 《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 以此故法为其国,与此同。时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉?”

释义用法 有个楚国人渡江,剑从船上掉进水里,楚人即在船边掉剑处刻个记号,等船到了岸边,才从刻记号的地方下水去捞剑。后以此典指拘泥旧法,不知变通; 或形容事过境迁,无法追回。

用典形式

【记剑痕】 宋·陆游:“人生万事皆如梦,自笑区区记剑痕。”

【刻舟痕】 宋·苏轼:“堪笑东坡痴钝老,区区犹记刻舟痕。”

【刻剑痕】 宋·苏轼:“作诗颂其美,何异刻剑痕。”

【刻舟求剑】 宋·黄庭坚:“往事刻舟求坠剑,怀人挥泪著亡簪。”

【痴人记剑痕】 宋·陆游:“生憎快马随鞭影,宁作痴人记剑痕。”

刻舟求剑

【题 解】

《刻舟求剑》出自《吕氏春秋·察今》。那个时代的许多思想著作都靠引喻设譬——讲故事、打比方来阐述道理,它们最后大都浓缩成四个字的成语,本篇亦是如此。此故事告诉我们:世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合这种变化的需要。

【注释翻译】

鉴赏分析

吕不韦待《吕氏春秋》成书后,在秦国首都咸阳公布:各方人士有谁能在书上增加一个字或者减少一个字的,就赏以千金。后来人们根据这个故事,引申为成语“一字千金”,用来形容一篇文章的价值很高,或者称赞一篇文章在修辞上特别出色,字字珠玑,不可多得。本文《刻舟求剑》就充分体现了《吕氏春秋》一书一字千金的特点。

故事中,“楚人”的行为举止个性鲜明,他一见剑掉入水中,“遽契其舟”;船一到岸,即“从其所契者入水求之” 。这一“契”一“求”,形象地写出了他的急切之态和木讷愚蠢之形。而他一边在船上做剑的落水标志时,还一边自言自语说“是吾剑之所从坠”,又显得那么煞有介事。这都让人读来如睹其人,如闻其声,如同就在这个“可爱”的人的身边一样。故事还妙在文末的评点——“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”一句警示,一个反问,表明态度,发人深思。

选文仅50余字,既叙述了故事,又阐明了道理。它以通俗而形象的寓言形式,生动活泼地论证了“察今”的重要性,即阐明了法令制度应该随着客观形势的改变而有所改变。

刻舟求剑

——《吕氏春秋·察今》

【注释】

①遽:速。②契: 刻。③是: 此, 这里。

【意译】

楚国有一个乘船渡江的人,他的剑从船上掉进水里,赶忙在船边上刻上记号,说:“这是我的剑掉下去的地方。”船停了,那人从刻着记号的地方跳进水里去找剑。船已经走动了,可是剑却没有走动,像这样去寻找他的剑,岂不是太糊涂了吗?

【解说】

迂腐的楚人,只看到剑是从船上掉下去的却不知船是在水上航行,早已离开了原来的地方。像楚人这样寻剑,只能是徒劳无功,所以,作者要感叹说:“求剑若此,不亦惑乎!”求剑者之“惑”,关键在于不知变通。无独有偶,在《百喻经》中也记载有类似的一则寓言,叫做“画水求盂”,是说有人渡海,失一银釪,乃画水作记,后至别国河水,便入水中求釪,结果遭人取笑。看来印度也有这样的愚人。由此可知不知变化,乃是人性中的一种普遍的弱点。世界上万事万物,每时每刻都处在运动之中,如果不了解事物运动的本质,而把事物看成是静止不变的,就难免要被事物所“惑”。作者在这里嘲笑了求剑者的愚蠢,不过,他的真实用意是想以此来讽刺那些泥古不化的保守者。

【相关名言】

辩证方法是要我们把社会看做活动着和发展着的活的机体的。

——苏联·列宁

刻舟求剑

——《吕氏春秋·察今》

【注释】

①遽:速。②契: 刻。③是: 此, 这里。

【意译】

楚国有一个乘船渡江的人,他的剑从船上掉进水里,赶忙在船边上刻上记号,说:“这是我的剑掉下去的地方。”船停了,那人从刻着记号的地方跳进水里去找剑。船已经走动了,可是剑却没有走动,像这样去寻找他的剑,岂不是太糊涂了吗?

【解说】

迂腐的楚人,只看到剑是从船上掉下去的却不知船是在水上航行,早已离开了原来的地方。像楚人这样寻剑,只能是徒劳无功,所以,作者要感叹说:“求剑若此,不亦惑乎!”求剑者之“惑”,关键在于不知变通。无独有偶,在《百喻经》中也记载有类似的一则寓言,叫做“画水求盂”,是说有人渡海,失一银釪,乃画水作记,后至别国河水,便入水中求釪,结果遭人取笑。看来印度也有这样的愚人。由此可知不知变化,乃是人性中的一种普遍的弱点。世界上万事万物,每时每刻都处在运动之中,如果不了解事物运动的本质,而把事物看成是静止不变的,就难免要被事物所“惑”。作者在这里嘲笑了求剑者的愚蠢,不过,他的真实用意是想以此来讽刺那些泥古不化的保守者。

【相关名言】

辩证方法是要我们把社会看做活动着和发展着的活的机体的。

——苏联·列宁

刻舟求剑;守株待兔

例 他把这群吵吵闹闹的小青年看得太简单了。在某种意义上说,犯了刻舟求剑的错误。(顾笑言《你在想什么》六)文学艺术工作者必须正视我国当前迅速发展的实际,来考察我们过去用惯了的文艺理论,而不能“刻舟求剑”。(夏衍《劫后影谈》)

守株待兔 株:露出地面的树根。原是(韩非)对墨守成规者的讽刺。现多比喻不经过主观努力,只根据狭隘经验而想侥幸得到收获或成功。语本《韩非子·五蠹》:“宋人有耕田者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其耒而守株,冀复得兔,兔不可复得,而身为宋国笑。”

例 相信好命运,便守株待兔———会在盲目和乐观中贻误自己。(华琪等《无名者格言》一)海滩上插网捕鱼,这是一种原始的劳动方式,守株待兔式的劳动。(秦培春、马中陵《海滩·引子》)

同 都是比喻性成语,都用以比喻固执拘泥,不根据实际情况行事。都可作各类句子成分。

- 上一篇:刻不容缓;迫不及待

- 下一篇:溘然长逝;与世长辞

刻舟求剑

【注释】 ①遽(jù):匆忙,惊慌。契(qì):用刀雕刻。

【译文】 有一位过江的楚国人,不小心把剑丢进了江里。他立即在坠剑的船帮上刻了个记号,说:“我的剑就是从这儿坠江的。”船到江边停下后,他立刻从记号处跳入江水,去打捞他的剑。船已经开走了,而剑并没有跟船同行。像这样打捞剑,不是糊涂吗?

【感悟】 刻舟求剑的那位楚国人之所以遭后人嘲笑,在于他的幼稚,拘泥固执,不识变化。因为作为成人,他应该懂得事物发展、变化的绝对性,不变的相对性。

刻舟求剑

舟已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎?

——《吕氏春秋·察今》

《吕氏春秋》是一部融汇先秦各派哲学政治思想的著作,其《察今》篇主张因时变法,主要体现了法家学派的观点。为了阐明这个观点,共使用三则寓言:循表夜涉,刻舟求剑,引婴儿投江。三则寓言都以楚人为主角,以江河为背景,“循表夜涉”着重于时间的推移,“刻舟求剑”着重于空间的变化,“引婴儿投江”着重于人的差异,分别从因时制宜、因地制宜、因人制宜三个角度,阐明了因时变法的重要,批判了墨守陈规的可笑与可悲。三则故事主题统一、人物统一、地理背景统一,但角度变化,具有严密的内在逻辑。

“刻舟求剑”的讽刺对象是一位乘船涉江的楚人。这个楚人的特点是思想闭塞而刚愎自用。他不懂得“舟已行矣而剑不行”的客观变化,思想闭塞保守,机械愚蠢,无以复加;但他却自以为高明。你看,“遽契(刻)其舟”动作多敏捷,“是吾剑之所从坠”语句多肯定,“从其所契者入水求之”行为多果断,但这一切貌似高明而旁若无人的言行正好证明其刚愎自用,不可救药。

战国时代是一个风云突变的时代,那些固守旧法,反对革新的国君和贵族们颇与刻舟求剑的楚人相似。楚国便是一个典型例子。守旧的贵族反对变法,诛杀了吴起;楚怀王刚愎自用,听信谗言,放逐了忠贞的屈原。终于使一个地域辽阔并曾经问鼎中原的强国走上了衰败灭亡的道路。作者选择楚人作为寓言主人公,并非出于偶然。当然,寓言的政治寓意涵盖了守旧的各国诸侯,而不仅针对楚国君臣。作者点明寓意说:“以(此)故法为其国,与此同。时已徙矣,而法不徙,以此为治, 岂不悖哉!”

这则寓言还包含着深沉的哲理。长江之水和所乘之舟,每时每刻都处在运动之中,而落水之剑和落剑之地,则处于相对的静止状态。只有懂得这种运动与相对静止的矛盾,才不会做出刻舟求剑的蠢事。故此寓言启示人们,不要孤立地静止地看问题,要掌握事物间因运动变化而形成的各种复杂关系。

寓言以水和舟比喻时代的发展变化,是相当贴切而深刻的。孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”奔腾不息的江河之水,是启发人们认识时间变化的最形象的教材。寓体贴切,与寓意妙合无垠,也许是这则寓言艺术生命力强大的奥秘所在。

“刻舟求剑”作为一个成语,主要用来比喻不知变通的迂腐徒劳的举动。如刘知几《史通·因习》云:“夫事有贸迁,而言无变革,此所谓胶柱而鼓瑟,刻船而求剑也。”有时,用来抒发时过境迁,旧踪难觅的情怀。如黄庭坚《追忆余泊舟西江事次韵》:“往事刻舟求坠剑,怀人挥泪著亡簪。”这已不是原来的寓意了。

《刻舟求剑》

[原 文]

楚①人有涉②江③者,其剑自④舟中坠于⑤水,遽⑥契⑦其⑧舟,曰:“是⑨吾剑之⑩所从坠。”舟止,从其所契者入水求之(11)。舟已行矣,而(12)剑不行,求剑若此,不亦惑乎(13)?

[注 释]

①楚:周代国名,都城在今湖北江陵县北。②涉:蹚水过河,也泛指渡水。③江:古代专指长江。④自:从。⑤于:到。⑥遽(jù):立即。⑦契(qiè):通“锲”,刻。⑧其:那。⑨是:代词,这。⑩之:的。(11)之:它,指楚人的剑。(12)而:可是。(13)不亦惑乎:“不亦……乎”,古代常用的表示反问的句式,相当于“岂不是……吗”,不能译为“不也……吗”。惑,糊涂。

[译 文]

有个渡江的楚国人,他的佩剑从船上掉到了水里,(他)赶紧在那船帮上刻了个记号,说:“这儿就是我的剑掉下去的地方。”船靠岸后,那人便从他刻有记号的地方跳到水里去找剑。船已经航行了(一段路程),可是剑却不能(跟着)走,这样找剑,岂不是胡涂吗?

[鉴 赏] 这个小故事记述了楚人渡江坠剑、求剑的经过,文字很简洁,道理却很深刻。它本来是在《察今》中作为一个例子来批判不与时俱进、墨守成规的保守思想的。在议论文中运用例证,一要文字精练,二要切中要害。这段文字给我们提供了有益的借鉴。

[作者及作品简介]

这则寓言是《吕氏春秋•察今》中的一个小故事。《吕氏春秋》也叫《吕览》,是战国时秦国的相国吕不韦(?—前235)让门客集诸子百家的学说编写的一部杂家的著作。全书分为26卷(八览、六论、十二纪),共160篇,20余万言。内容以儒、道思想为主,涉及名、法、墨、农、阴阳诸家言论。它是我国最早的一部理论性散文专集。成书约在公元前239年左右.

彭格人 主编.中学生古文知识辞典.

刻舟求剑

刻舟求剑的意思,刻舟求剑的近义词,刻舟求剑的反义词,刻舟求剑的造句

比喻不根据具体情况发展变化而静止地看问题。

[近义]守株待兔 墨守成规

[反义]随机应变 见机行事

[造句]如果我们走不出“刻舟求剑”般的思维模式,无论是什么样的解题方法,对于学好数学来说,都是没有意义的。

刻舟求劍的意思,刻舟求劍的近義詞,刻舟求劍的反義詞,刻舟求劍的造句

比喻不根據具體情況發展變化而靜止地看問題。

[近義]守株待兔 墨守成規

[反義]隨機應變 見機行事

[造句]如果我們走不出“刻舟求劍”般的思維模式,無論是什麼樣的解題方法,對於學好數學來說,都是沒有意義的。

Ke Zhou Qiu Jian De Yi Sai ,Ke Zhou Qiu Jian De Jin Yi Ci ,Ke Zhou Qiu Jian De Fan Yi Ci ,Ke Zhou Qiu Jian De Zao Gou

Bi Yu Bu Gen Ju Ju Ti Qing Kuang Fa Zhan Bian Hua Er Jing Zhi De Kan Wen Ti 。

[Jin Yi ]Shou Zhu Dai Tu Mo Shou Cheng Gui

[Fan Yi ]Sui Ji Ying Bian Jian Ji Hang Shi

[Zao Gou ]Ru Guo Wo Men Zou Bu Chu “Ke Zhou Qiu Jian ”Ban De Sai Wei Mo Shi ,Mo Lun Shi Shen Me Yang De Jie Ti Fang Fa ,Dui Yu Xue Hao Shu Xue Lai Shui ,Dou Shi Mei You Yi Yi De 。

- 上一篇:削足适履

- 下一篇:制约

刻舟求剑kèzhōuqiújiàn

┃━━┃ 比喻办事拘板固执,不知变通。语见《吕氏春秋·察今》。剑落水了,在舟上剑落处刻痕,等舟停了,再从痕处下水寻找。宋·释道原《景德传灯录》卷二十四:“延平剑已乘龙去,犹有刻舟求剑人。”

刻舟求剑

❶比喻拘泥固执,不知变通。《红楼梦》第一二

○ 回: “似你这样寻根究底,便是刻舟求剑,胶柱鼓瑟了。”

❷比喻事过境迁,不可复得。宋黄庭坚《追忆予泊舟西江事次韵》: “往事刻舟求坠剑,怀人挥泪著亡簪。”

●《吕氏春秋·察今》: “楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰: ‘是吾剑之所从坠。’ 舟止,以其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?” 相传有个楚人过江时,不慎剑落水中,他连忙在船上剑失落处刻上记号。船停后,他便从船上刻有记号的地方下水捞剑。

刻舟求剑kèzhōu-qiújiàn

比喻思想僵化,办事刻板,不知变通。

【同】生搬硬套

【反】见机行事 随机应变

故事有个楚国人,乘船过江时不小心把剑掉到江里,他马上在船帮上刻下记号,说:“我的剑是从这儿掉下去的。”船靠岸后,他就从船帮上刻了记号的地方下水找剑,结果当然一无所获。

★碑刻 即刻 镌刻 立刻 片刻 精雕细刻

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

〈成〉比喻拘泥不知变通,不知道根据实际情况处理问题。

刻舟求剑

古寓言故事。比喻拘泥固执,不知变通。《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎。”唐刘知几《史通·因习》:“夫事有贸迁,而言无变革,此所谓胶柱而调瑟,刻船以求剑也。”《红楼梦》第一二○回:“似你这样寻根究底,便是刻舟求剑、胶柱鼓瑟了。”

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

见“契船而求剑”。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

动词性; 连动结构。《吕氏春秋·察今》记载:楚国时有人乘船过江,把剑掉在水里,就在船帮剑落之处刻上记号,船停后从刻有记号的地方下水找剑,自然找不到。比喻拘泥固执,看问题或做事不能随着情势的变化而变化,用于贬义。

【例】 地理上种种差别,势不容刻舟求剑。(梁启超《中国国会制度和议》)

刻舟求剑

(同)一成不变 胶柱鼓瑟

(反)因时制宜 相机行事 因地制宜

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻拘执不知通变。典出《吕氏春秋·察今》:似你这样寻根究底,便是~,胶柱鼓瑟了。(一二十·1521)

刻舟求剑

在船帮上刻记号寻找丢落水中的剑。比喻做事拘泥死板,不知变通。传说古时候有一个楚国人乘船渡江,一不小心把剑掉在了水里。楚人赶紧在船帮上刻了一个记号,然后回到座位上端坐了起来。有人问他为什么不赶紧下水捞剑,楚人带着鄙夷的神情说:“你没看到我在船帮上刻了记号吗?等船靠了岸,我再根据记号下水捞剑也不迟!”(见《吕氏春秋·察今》)

见机行事、随机应变、相机行事、因地制宜、因时制宜[随时制宜]、因事制宜;刻舟求剑、胶柱鼓瑟、生搬硬套

○见机行事jiàn jī xíng shì

看着势头来办事,根据情况来处理问题:咱们得机灵点儿,~| 三思而行,~。

○随机应变suí jī yìng biàn

随着形势的变化,灵活应付:我们做事,总要~|他头脑不灵活,不会~。

○相机行事xiàng jī xíng shì

看具体情况灵活办事:他们一时摸不透情况,只能~ |私查暗访,~。

○因地制宜yīn dì zhì yí

根据当地具体情况,制定适当措施:筑城郭、立仓库,~|发展多种经营要~|~,发展生产。

○因时制宜yīn shí zhì yí

按照不同时间的具体情况,采取与之相适应的措施:~,皆合轨度|~,灵活运用|本无定规,~可也。也说〖随时制宜〗。

○因事制宜yīn shì zhì yí

根据不同的事情制定适当的措施:明王之御世,遭时为法,~|收支安排应按照实际需要,~。

●刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻办事刻板、拘泥而不知变通:你这样寻根究底,便是~、胶柱鼓瑟了 |这种做法实在无异于~|时过境迁,别再~了 | 头脑要灵活,不能再做~那样的蠢事。

●胶柱鼓瑟jiāo zhù gǔ sè

比喻拘泥,不知变通:这些经验,不敢说都是好经验,而且各单位具体情况也不一样,不能~。

●生搬硬套shēng bān yìng tào

不顾实际情况,机械地套用别人的经验或办法等:~地学习,不会有好的效果|对于任何先进的经验,都不能~|谁要~别人的创作方法,谁就不会写出好的作品。

刻舟求剑(刻船求剑)

古代楚国有个人在过江时把剑掉在水里,他在剑掉下去的船舷上刻上记号,船停下后再从刻记号的地方下水寻找剑。比喻拘泥死板,不知变通。

不知变通

做事刻板,不变通:笨作

做事死板,不知变通:一板一眼 一板三眼

拘泥僵化,遇事不知变通:卜妻为裤

拘泥不知变通:食古不化 食古如鲠 板板六十四

自作拘束,不知变通:画地而趋 画地自限

拘泥刻板,不懂灵活变通:胶柱鼓瑟 胶柱调瑟

拘泥守旧,不知变通:株守 株待

拘泥成例,不知变通:刻舟(刻舟求剑;刻舟访剑;刻舟以求;求剑刻舟)契船求剑 锲船求剑

拘泥成法,不知道变通:荆人涉澭

拘守古代的成规或古人的说法而不知变通:泥古不化

死守狭隘经验,不知变通:守株(守株待兔;待兔守株)

死守陈规,不知变通:抱柱 寸步不移

固守成法,不知变通:拟规画圆

死守教条,不知变通:抱令守律

做事死守教条而不知变通:郑人买履

自己束缚自己,不知变通:画地而趋

按教条办事,不知变通:按图索骥 按图索骏

固执己见,不知变通:必固 滞固 傻气认死理 认死扣子 固执不通 执而不化

昏昧保守,固执而不知变通:顽固不化 顽梗不化

固执一端,不知变通:执一

迂腐执著,不知变通:迂拘

贫寒而迂拘:穷酸

笨拙死板而不知变通:枉曲直凑

憨直、不知变通的样子:直头直脑

顽固不知变通的样子:顽然

刻舟求剑Kezhouqiujian

形容在客观环境发生变化的情况下,仍固守陈规。出自《吕氏春秋·察今》。故事梗概是:楚国有一个坐船过江的人。在江中,他的剑从船上掉到水里去了,他立刻在船舷上刻了个记号,说:“我的剑是从这里掉下去的。”等船停下来时,他从刻着记号的地方跳入水中寻找剑。船已经走了很远,但是剑不会走,这样找剑,怎么会找到呢?这个故事揭示了一个哲理:世界上的事物都是变化发展的,人们对事物的看法也必须随着事物的发展而不断变化。对人对事,我们不能把他看作一陈不变、静止不动的,而要相信他每时每刻都在变化之中。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

nick the boat to seek the sword;make a notch (/cut a mark) on the side of a moving boat to indicate the place where one’s sword has dropped into the river—take measures without regard to changes in circumstances; pig-headed

❍ 似你这样寻根究底,便是~,胶柱鼓瑟了! (《红楼梦》1546) All these questions you ask show that you’re a pigheaded pedant and won’t get you any where!

刻舟求剑ke zhou qiu jian

nick the boat to seek the sword (make a notch on the side of a moving boat to show where to look for the sword which has dropped overboard)—take measures without regard to changes in circumstances

刻舟求剑

nick the boat to seek the sword (make a notch on the side of a moving boat to show where to look for the sword which has dropped overboard)—take measures without regard to changing circumstances

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻办事呆板、拘泥、不知变通。take measures without regard to changes in circumstances, pig headed, foolish undertaking

刻舟求剑

寓言。《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣、而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”这则寓言比喻拘泥固执,不知变通。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

【解义】比喻人思想固执,不会变通。也比喻徒劳无功,达不到目的。

【典故】有个楚国人乘船渡江,不小心把佩带的剑掉进水里。他急忙在船舷上刻了一个记号,并说:“我的剑是从这里掉下去的。”船靠岸后,便从有记号的地方跳进水里去找剑。结果当然找不到。众人都笑他太荒唐。(《吕氏春秋·察今》)

【用法】比喻做事不知进退、墨守成规,可用此语描述。

【例句】这种~的人,当然不能给他做大事的机会。

【近义】守株待兔、胶柱鼓瑟

【反义】因地制宜

刻舟求剑

《辞源》源云:《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠入水,遽刻其舟,曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所刻者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎。”刻,一本作“契”,通“锲”。唐·刘知几《史通·因习》:“夫事有贸迁,而言无变革,此所谓膠柱而调瑟,刻船以求剑也。”

按,此语之出,内蒙古版《汉语常用成语手册》补逸云:宋·释道原《景德传灯录·卷二十四·颚州黄龙智颙禅师》:“师曰:‘延平剑已成龙去,犹有刻舟求剑人。’”知识出版社《实用成语词典》云:清·吴趼人《二十年目暏之怪现状》第六十六回:“若要刻舟求剑,只能用朱注去打四书的了。”江苏版《成语词典》云:《红楼梦》第一百二十回:“似你这样寻根究底,便是刻舟求剑、胶柱鼓瑟了。”

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻拘泥成法,固执而不知变化。《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽刻其舟,曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所刻者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎。”《旧唐书·选举志》:“吏部求精于案牍,不急人才,何异遗剑中流,而刻舟以记。”

刻舟求剑

战国时,楚国有个人坐船渡江。船到江心,他一不小心,佩戴的宝剑从剑鞘滑出,掉到了江中。他赶紧伸手去抓,已经来不及了。眨眼之间,宝剑在滔滔的江中沉没。

同船的人对此都感到非常惋惜,但那楚人并不焦急,说:“掉了就掉了,让我做个记号再说。”

说罢,掏出一把小刀,在船舷上刻了一道印子。船上的人不理解他的意思,问道:“你这是干什么呀?”

那楚人得意地说:“这是我宝剑掉落的地方,所以要做个记号。”

船上的人仍然不理解他这样做的意思,还以为他是在开玩笑,也就不再议论这件事了。

船靠岸后,那楚人就根据船上刻的记号,下到水里去捞剑。捞了半天,哪见宝剑的影子?他爬上船看着刻在船舷上的印子,自言自语地说:“我的宝剑就是在这里掉下去的呀,我还刻了记号呢,怎么会找不到的呢?”

船上的人这才理解了他在船舷上刻印子的原因,都觉得他这样做非常可笑。剑掉入江中后,船已经开走,可是剑不会移动。像这样去找剑,不是非常糊涂吗?

这个故事讽刺了那些因循守旧,不知根据实际加以变更的人。后人概括出“刻舟求剑”的成语,用来比喻拘泥固执,不知变通。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻拘泥固执,不知变通。《吕氏春秋·察今》记载,有楚人乘船渡江,不小心剑掉到水里,他赶紧在船帮上刻了一个记号,想等船靠岸后再从作记号的地方下水捞剑。

【例】做任何事情都应该根据情势的变化而采取相应的对策,不能~,死守教条。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

【释义】比喻办事刻板,不知变通。

《???????(呂氏春秋?察金)》? ???, ?(楚)??? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ?????. ??? ???? ??? ??? ???, ?? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ?????? ??.

????.

????? ??? ??? ?????.

【例句】你这样不知变通太死板了,简直是刻舟求剑。

?? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????.

【近义词】守株待兔 缘木求鱼

【反义词】见机行事 随机应变

![]()

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻办事拘泥刻板,不随情势而变化。茅盾《致陈瑜清》:“《自题小像》一诗现亦有人提出新的解释,盖咬住一二字,~以驳难,似已成风气。真令人啼笑皆非也。”

〔出处〕《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”

〔近义〕守株待兔 按图索骥 胶柱鼓瑟

〔反义〕随机应变 见机行事 因时制宜

〔辨析〕“刻舟求剑”重在指不知随变化的形势而变化,“守株待兔”重在指死守狭隘的经验,“按图索骥”重在指死守成规,“胶柱鼓瑟”重在指自我束缚。

〔连用〕胶柱鼓瑟

死心眼,不懂得变通刻舟求剑;求剑刻舟

格式 掌故式。

释义 舟:船。求:寻找。

出处 《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!”

举例 似你这样寻根究底,便是刻舟求剑,胶柱鼓瑟了。(《红楼梦》第一二○回)

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

胶柱鼓瑟

jiao zhu gu se

【刻舟求剑】 比喻办事刻板,拘泥而不懂变通。

【胶柱鼓瑟】 胶住架弦调音的柱,去弹琴就无法变调。比喻拘泥固执,不知变通。源出《史记·廉颇蔺相如列传》:“蔺相如曰:‘王以名使[赵]括,若胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。’”﹝例﹞ 似你这样寻根究底,便是刻舟求剑、胶柱鼓瑟了。(清·曹雪芹:《红楼梦》) 非是俺胶柱鼓瑟,本为义气上千里步行相送,今日若就私情,与那两个响导何异?(明·冯梦龙:《警世通言》)

因时制宜 相机行事

yin shi zhi yi xiang ji xing shi

【因时制宜】 根据不同时间的具体情况,采取与之相适应的措施。源出《淮南子·汜论训》:“器械者,因时变而制宜适也。”

【相机行事】 看当时实际情况,灵活办事。

﹝例﹞ 除了几处通商口岸,稍能因时制宜,其余十八行省,那一处不是执迷不化,捍格不通呢? (清·李宝嘉:《文明小史》) 我虽并不怀挟秘密,而尾随着这么一个东西,却也讨厌,所以我当相机行事,能将他搬下便搬下,否则再没法。(鲁迅:《两地书》)

一成不变yī chéng bù biàn

刻舟求剑

ke zhou qiu jian

【一成不变】 原指刑法一经制定,不容变更。后泛指不懂变通,固定不变。成:制定,形成。源出《礼记·王制》:“刑者,侀也;侀者,成也。一成而不可变,故君子尽心焉。”

【刻舟求剑】 在船上刻个记号,来求落水的剑。比喻办事刻板,拘泥而不懂变通。源出《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”

﹝例﹞ 那些具有一成不变的保守的形式的空洞乐观的头脑的同志们,以为现在的斗争策略已经是再好没有了,党的第六次全国代表大会的“本本”保障了永久的胜利,只要遵守既定办法就无往而不胜利。(毛泽东:《反对本本主义》)倘说这就是革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法的标本,那就无异于刻舟求剑,缩小了这个伟大的口号在我们文学事业上无限开阔的进取意义。(唐弢:《海山论集》)

千变万化

qian bian wan hua

瞬息万变

shun xi wan bian

变幻莫测

bian huan mo ce

【千变万化】 意谓变化繁多。源出《列子·周穆王》:“乘虚不坠,触实不硋,千变万化,不可穷极。”

【瞬息万变】 意谓在非常短的时间里变化繁多。瞬:一眨眼。息:呼吸。也作“瞬息千变”。

【变幻莫测】 见23页。

﹝例﹞ 那严肃深沉的眼光,怎样拨开事物千变万化的现象而攫住它最单纯的本质呢?(杜鹏程:《保卫延安》) 当时,情况瞬息万变,战斗也越来越频繁。(苏叔阳:《大地的儿子》) 王天君曰:“吾‘红水阵’内夺壬癸之精,藏天乙之妙,变幻莫测。”(明·许仲琳:《封神演义》)

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

比喻做事死板,拘泥固执,不知变通。《吕氏春秋·察今》记载,相传有楚人乘船渡江,不小心剑掉到水里,他赶紧在船帮上刻了一个记号,想等船靠岸后再从作记号的地方下水捞剑。

〔例〕做任何事情都应该根据情势的变化而采取相应的对策,不能~,死守教条。

【提示】含贬义。

刻舟求剑kèzhōu-qiújiàn

《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”涉江:渡江。遽:马上。契:刻。惑:糊涂。后以“刻舟求剑”比喻行事拘泥固执,不知根据实际情况作变通。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

解释 刻:契刻,刻记号。求:寻找。本指在船体上刻上记号以方便找寻坠水的剑。后用来比喻拘泥成法,固执而不知变通。

出处 《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”

《吕氏春秋·察今》中讲到治国之道要与时俱进,时代变了,治国之法也应该随之而变。天下有七十一个圣人,他们的治国之道都不相同,并不是他们存心求异,而是因为时代和形势各不相同。文中举例说:楚国有个人横渡长江,他的佩剑从船上掉到了水里,于是马上在船上刻了个记号,说:“我的剑就是从这里掉到了水里。”当船停下来后,他从自己刻的记号那里跳入水中找剑。他没有想到,船已经走了这么远,而掉到水里的剑并没有前行。假如像他这样去找剑,不也有点太荒唐了吗?又举例说:一个人过长江时,看见有人正抱着婴儿打算把他扔到江中。婴儿大声啼哭,这人就问原因,回答说:“他的父亲善于游泳。”他的父亲虽然善于游泳,难道他的儿子就善于游泳吗?所以,只有因时变法的君主,才是贤明的君主。

近义 守株待兔

反义 随机应变

例句

刻舟求剑只会让机会擦身而过,只有不断主动争取,成功才属于自己。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

《吕氏春秋·察今》载,一楚人渡江时佩剑掉入水中,他赶紧在船舷上刻下记号,想等船靠岸后再从记号处下水捞剑。

❶ 比喻拘泥成法,不知变通。

❷ 比喻思想行动脱离了实际。也作“求剑刻舟”、“刻船求剑”。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

【解义】 比喻人思想固执,不会变通。也比喻徒劳无功,达不到目的。

【典故】 有个楚国人乘船渡江,不小心把佩带的剑掉进水里。他急忙在船舷上刻了一个记号,并说:“我的剑是从这里掉下去的。”船靠岸后,便从有记号的地方跳进水里去找剑。结果当然找不到。众人都笑他太荒唐。(《吕氏春秋·察今》)

【用法】 比喻做事不知进退、墨守成规,可用此语。

【例句】 这种~的人,当然不能给他做大事的机会。

【近义】 守株待兔、胶柱鼓瑟

【反义】 因地制宜、随机应变

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

这是《吕氏春秋·察今》中的寓言故事: 有一个楚国人坐船渡河,不小心把剑掉进河里,他马上在船帮上刻下记号。船停后,他就从记号处下水捞剑。可是船已经行驶很远了,剑还在原地,怎么捞得着呢。后来就用“刻舟求剑”比喻行事刻板,不知变通。茅盾《致陈瑜清》:“《自题小像》一诗现亦有人提出新的解释,盖咬住一二字,~以驳难,似已成风气。真令人啼笑皆非也。”

刻舟求剑ke zhou qiu jian

《吕氏春秋·察今》载,从前楚国有一个人坐船过江时把剑掉在水里,他在船沿上剑掉下去的地方刻了记号,等船停下后,他便从刻有记号的地方下水找 ,结果没有找到。比喻拘泥固执,不知道随着情势的变化而变化。

【也作】求剑刻舟

【近】胶柱鼓瑟 按图索骥

【反】随机应变 见机行事

刻舟求剑 胶柱鼓瑟kè zhōu qiú jiàn;jiāo zhù gǔ sè

刻舟:在船上刻下记号;求剑:到河里去找丢失的剑。《吕氏春秋·察今》说:楚人有乘船过江者,剑掉入江,即在船边刻上记号,等船靠岸后,在记号之处下水捞剑。瑟:一种古乐器;柱:瑟上调节音声的短木,胶住了它,柱不能动,音调不能调整,喻拘泥固守。比喻做事过于拘泥,不知变通。清·曹雪芹等《红楼梦》第一百二十回:“似你这样寻根究底,便是~了。”

刻舟求剑 泥古不化kè zhōu qiú jiàn;nì gǔ bù huà

泥古:拘泥古人。比喻拘泥于古人的成例或说法,不知灵活变通。《青年工作要讲求科学性》:“因势利导,还必须注意顺乎时代和潮流之势。这就要研究新情况、新态势,创造出新办法,而不能~。”

刻舟求剑 守株待兔kè zhōu qiú jiàn;shǒu zhū dài tù

株:留在地面上的树桩。《韩非子·五蠹》说,宋国有个农夫守在树桩旁,想等到撞死的兔子。比喻行事刻板拘泥,死守狭隘的经验,不知变通,只想不劳而获。《新论·卷三·法术》:“若握一世之法,以传百世之人,由以一衣拟寒暑,一药治痤瘕也;若载一时之礼,以训无穷之俗,是~也。”

削足适履 刻舟求剑xuē zú shì lǚ;kè zhōu qiú jiàn

履:鞋。《淮南子·说林训》说,有人削去脚跟部分去凑合鞋子。《吕氏春秋·察今》说,楚国有人在掉剑的船边刻上记号,以便船靠岸时寻找掉入河里的剑。比喻做事不顾客观情况,生搬硬套,不知变通。俞平伯《论清真〈荔枝香近〉第二有无脱误》:“更有不可解者,《荔枝香近》之声律如何,郑君也未尝言之,而又何‘厘然’之有? 若~,又何取乎此。”

刻舟求剑kèzhōu-qiújiàn

比喻固执拘泥,不知根据发展变化的情况处理事情。《吕氏春秋·察今》载:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”指船停以后,按照掉剑时在船帮上刻下的记号去找剑,自然找不到,因为船是在航行中的。

【例】时过境迁,那般孩子们怕是早就耐不住敌人的摧残各奔东西了,还是不要“刻舟求剑”吧。(柯岗《三战陇海》)

❍ 现实生活有了变化,理论也应当有所发展,不然,不是闹刻舟求剑的笑话了吗?(陆地《瀑布》)

【刻舟求剑】kè zhōu qiú jiàn

照船上刻的记号去寻找航行中丢失的宝剑。比喻做事死板拘泥、不知变通。

刻舟求剑kèzhōu-qiújiàn

〔连动〕 比喻拘泥固执,不会变通。语本《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎。”钱钟书《管锥编》:“班、王所记,皆于《史记》稍有增饰,盖行文时涉笔成趣。若遽谓其别有文献据依,足补《史记》之所未详,则~矣。”

△ 贬义。用于形容只会固守成规,不会灵活应变的人。

【近义】固执己见 泥古不化 胶柱鼓瑟

〖反义〗守经达权 相机行事 随机应变。

也作“刻船求剑”、“求剑刻舟”。

刻舟求剑;守株待兔kè zhōu qiú jiàn;shǒu zhū dài tù

【上】求:寻找。在船舷上刻下记号,以便寻找落水的剑。比喻静止地看问题,办事机械固执。

◆也作“刻船求剑”。典出《吕氏春秋· 察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎?”

【下】守:守候。株:露出地面的树桩。待:等待。守候在树桩旁,等着捡奔来撞死的兔子。比喻死守过时经验,不知变通。也用以讥讽心存侥幸,希图不劳而获的行为。典出《韩非子·五蠹》:“宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其耒而守株,冀复得兔,兔不可复得,而身为宋国笑。”

【综】比喻办事拘泥于成规,用停滞的眼光看问题,不知适时变通。

【例】他在前几年炒房大获其利,现在在国家一系列调控房价的政策陆续出台的情况下,竟还继续投机买房,待价而沽,那无异是刻舟求剑,守株待兔。

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn

《吕氏春秋·察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽刻其舟曰:‘是吾剑之所从坠。’舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?”比喻拘泥固执,不知变通。也作“求剑刻舟”。

- 灇淙是什么意思

- 灈是什么意思

- 灉是什么意思

- 灉湖山寺是什么意思

- 灊是什么意思

- 灊县是什么意思

- 灊山是什么意思

- 灊山居士是什么意思

- 灊山诗馀是什么意思

- 灊山集是什么意思

- 灊峰是什么意思

- 灊水是什么意思

- 灋是什么意思

- 灌是什么意思

- 灌不满是什么意思

- 灌不满份儿是什么意思

- 灌丛是什么意思

- 灌丛地是什么意思

- 灌丛带是什么意思

- 灌丛林是什么意思

- 灌丛清除是什么意思

- 灌丛火灾是什么意思

- 灌丛类草场资源是什么意思

- 灌丧是什么意思

- 灌云县(伊山镇)是什么意思

- 灌云路是什么意思

- 灌仲孺是什么意思

- 灌先是什么意思

- 灌制是什么意思

- 灌包是什么意思

- 灌区是什么意思

- 灌区水利是什么意思

- 灌区用水计划是什么意思

- 灌区经营管理是什么意思

- 灌区选介是什么意思

- 灌区量水是什么意思

- 灌区量水工作手册是什么意思

- 灌区量水手册是什么意思

- 灌南县(新安镇)是什么意思

- 灌县乡土志是什么意思

- 灌县二王庙明清戏台是什么意思

- 灌县川芎是什么意思

- 灌县平叛是什么意思

- 灌县志是什么意思

- 灌县珠浦桥是什么意思

- 灌县话是什么意思

- 灌口是什么意思

- 灌口二郎初显圣是什么意思

- 灌唱片是什么意思

- 灌园是什么意思

- 灌园丁是什么意思

- 灌园人是什么意思

- 灌园叟晚逢仙女是什么意思

- 灌园叟晚逢仙女(节选)是什么意思

- 灌园史是什么意思

- 灌园室是什么意思

- 灌园居士是什么意思

- 灌园庵是什么意思

- 灌园生是什么意思

- 灌园荒丘是什么意思