创伤反应wound responses

植物组织或细胞受生物或非生物因素损伤后发生生理、生化和组织、结构的变化。病原物侵染、昆虫咬伤、动物和人类活动、恶劣气象因素(如风、冰雹)及植物本身的生长裂口、脱落等均可引起植物创伤反应。创伤反应过程是先在受伤部位产生创伤信号物质,进一步引发一系列生理生化反应,最终形成物理屏障。

类型 根据创伤反应的复杂程度分3种。❶创伤细胞表面发生细胞自溶和死亡,毗邻的细胞壁中大量沉积木质素和其它酚类物质,而不发生创伤性细胞分裂。胡萝卜根的创伤反应属此类型。

❷酚类物质沉积于细胞壁上,创伤表面上细胞分裂和层出,典型的如球茎甘蓝块茎的创伤反应。

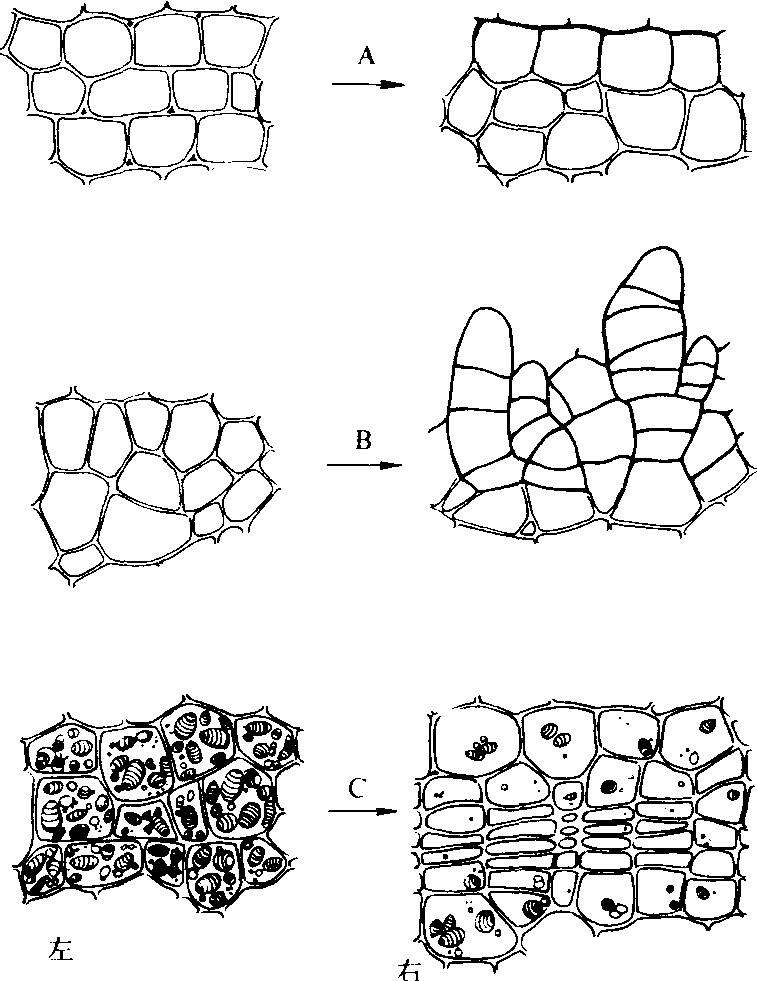

❸毗邻创伤表面的细胞发生自溶和死亡,原来的薄壁细胞脱分化形成不可穿透的木栓化带,带的内层细胞具分生能力而分化出木栓化创伤周皮。马铃薯块茎的创伤反应属此类型(见图)。也可根据创伤反应发生的速度将之分快速反应和缓慢反应两种: 快速反应,创伤后几秒钟至几分钟内就发生,如细胞膜去极化,细胞分室效应破坏,寡聚半乳糖醛酸的释放等。缓慢反应,创伤后1至若干小时才发生的反应,如胼胝体在细胞壁上的沉积,蛋白酶抑制剂和几丁酶等的诱导产生等。更为方便的是根据创伤反应发生的部位将之分成细胞膜反应,细胞质反应和细胞壁反应3种。

生化基础 植物的创伤反应与植物对病原物侵染的反应在信号传递、生化性质等方面基本相似。

创伤信号的产生 已知的创伤信号物质有创伤酸,乙烯,利卡氏因子和胞壁寡聚糖等。创伤酸是鉴定出结构的第一个创伤信号物质,组织受伤后其含量大大增加,将之加到蚕豆内果皮上可以刺激细胞的分裂和生长。创伤酸是反式-2-十二碳烯双酸(trans-2-dodecenedioic acid),其活性部分是醛类的氧化产物12-氧代-反式-10-十二碳稀酸(trans-10-ODA)。乙烯参与创伤反应主要是对过氧化物酶等的调控,它在创伤反应的协调中可能起中心作用。寡聚糖是植物受损伤或病原物侵染后从胞壁多糖降解产生的,某些寡聚糖具有信号分子的功能,可作为植物保卫素合成的内源激发子和蛋白酶抑制剂的诱导因子(PIIF)等。不同植物及不同生化反应所需寡聚糖的种类及残基的数目可以不同。用部分提纯的番茄多聚半乳糖醛酸酶处理番茄叶片细胞壁可以得到有活性的PIIF,其主要成分是线性的α-1,4-糖苷键连接的半乳糖醛酸。链长为10~13个单体时能激发植物保卫素和木质素的合成,而低于10个单体的分子在大豆中没有激发子活性,在番茄叶片中2~30个单体长的寡聚糖都是有效的PIIF诱导因子,单体的组成与另1种蛋白酶抑制剂RG-1(美国梧桐细胞壁多糖)。很相似,已知含有鼠李糖和其它糖类的复杂寡聚半乳糖醛酸具有最高的PIIF活性,寡聚半乳糖醛酸在局部性创伤反应中的作用是较重要的。

创伤反应的3种类型

左 健康的组织细胞; 右 反应后的组织细胞

(引自Kahl,1982)

组织受伤后细胞膜的去极化及离子泵改变所造成的势能是重要的胞间信号交流的机制。其传导速率高达3~5厘米/分钟,因而是系统性远距离创伤反应的信号。

细胞膜的变化 植物受伤后几秒钟内,细胞膜的结构和功能发生显著的瞬时改变,使细胞丧失分室效应,正常情况下相互隔离的底物与酶得以混合,液泡内物质外渗,引致一系列次生反应。膜脂迅速发生脱酰基作用,产生脂肪酸供创伤呼吸或氧化成乙烷、乙烯、羟基化合物等。质膜在细胞创伤后首先是去极化,但30分钟内膜势又恢复到-80~-120mV。膜的透性显著改变,离子泵紊乱,与膜有关的酶如胼胝体合成酶及与壁有关的多糖的活性改变。

细胞质的变化 细胞膜破坏导致酶与底物混合及质膜与壁的不正常变化而引起的一系列反应均在细胞质中进行。主要包括蛋白酶抑制剂、病程相关蛋白质(如几丁质酶、β-1,3-葡聚糖酶)、植物保卫素合成有关酶(如苯丙氨酸解氨酶)以及酚酶等的变化。其中最重要的是酚类物质和异戊二烯类次生代谢产物的生物合成。植物受伤后,在创伤组织与健康组织边界的酚类物质含量上升,酚类物质氧化酶类(过氧化物酶、酪氨酸酶和虫漆酶)活性也显著增强,由酚氧化成更毒的醌以及酚游离基构成抗病原物的环境。马铃薯块在受伤的前24小时内,苯丙烷类生物合成的中心酶、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂酸4-羟化酶和ρ-香豆酸辅酶A连接酶显著增加,几小时后绿原酸含量上升,芳香族氨基酸前体合成必需的变位酶也上升。此外,薯块受伤后,异戊二烯生物合成的关键酶3-羟基-3-甲基戊二烯(HMG)辅酶A还原酶活性显著上升,并可迅速积累甾族化合物糖基生物碱(SGA),这些毒性三萜是马铃薯对昆虫和病害抗性的一般机制。甘薯受伤或甘薯黑斑病菌侵染后也有HMG-CoA还原酶活性上升和呋喃萜烯的积累。有些植物受伤后木质化作用增强,植物保卫素合成被启动。例如大豆下胚轴受伤后合成大豆素Ⅰ (glyceollin Ⅰ),一些木本植物受伤后产生单萜,对随后病菌的侵染产生抗性。

番茄和马铃薯叶片受机械损伤或甲虫为害后在整个地上部产生蛋白酶抑制剂Ⅰ和Ⅱ。它们是小分子蛋白质,在薯块中有较高浓度(2%~5%),蛋白酶抑制剂Ⅰ和蛋白酶抑制剂Ⅱ是丝氨酸肽链内切酶(胰凝乳蛋白酶)的有效抑制剂,蛋白酶抑制剂Ⅱ还是胰蛋白酶及胰蛋白酶E的有效抑制剂,它们也都是动物和微生物主要消化酶、金属羧肽酶(如羧肽酶A和羧肽酶B)的有效抑制剂。

植物组织受伤或被侵染后细胞质中有大量的病程相关蛋白积累,研究最广的是水解酶类如几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶(见病程相关蛋白)。

细胞壁的变化 主要是木质素和其它不溶性酚类物质及富含羟脯氨酸糖蛋白向细胞壁的沉积。在植物中这一反应与植物对微生物侵染的抗性有关。用PAL酶的竞争性抑制剂氨基羟乙酸处理马铃薯块组织,木质素积累量降低,组织对瓜枝孢变得敏感。细胞壁中多聚氧化型绿原酸和脂化的ρ-香豆酸及阿魏酸在植物对病原物的抗性中也有作用。软木脂是1种复杂的异质性多聚体,由脂族化合物共价结合到酚骨架上形成,其性质类似木质素。伸展素是1种结构蛋白,属富含羟脯氨酸的糖蛋白,其重要特征之一是在细胞壁中的不溶性,因而可能是植物受伤后形成的结构屏障的重要组分。细胞受伤后上述多聚体物质对细胞壁的修饰使得细胞对病菌侵染产生抗性。其原因是: ❶细胞壁变得能抗多糖酶的降解;

❷修饰后的细胞壁能有效地阻止营养物质向细胞外扩散从而饥饿病菌;

❸阻止了病菌酶、毒素及其它致病因子与健康细胞的接触;

❹使得植物保卫素和其它抗生物素不致扩散,从而在侵染点处积累到较高的浓度;

❺在木质素生物合成过程中,其酚类前体分子,尤其是聚合过程中肉桂基醛类和自由基及侵染过程中从多聚体释放的类似物质具有抗菌活性。

分子遗传基础 细胞创伤后,DNA依赖的RNA聚合酶Ⅰ 和RNA聚合酶Ⅱ (分别负责rRNA和mRNA的合成)被激活,例如马铃薯块受伤18小时后RNA聚合酶Ⅰ活性提高4倍,RNA聚合酶Ⅱ增加2倍,从受伤组织中分离出的染色质在体外合成的RNA的碱基组成与健康组织完全不同,证明增加的RNA聚合酶读出的是一系列新的基因的作用。受伤后基因的激活有2种情况,一是本来处于活化状态的基因在受伤后的转录速率加快; 二是本来关闭的基因受伤后启动转录。受伤细胞中RNA的合成分为2个时期: ❶头2~3小时内,mRNA合成显著,rRNA和tRNA合成相当少,新合成的mRNA迅速与核糖体结合,形成多聚核糖体;

❷第3~6小时,rRNA逐渐增多,首先转录出约2.3×106D的前体分子,并迅速裂解成1.4×106D和0.9×106D的2个组分,然后分别加工成1.3×106D和0.7×106D的RNA分子,即核糖体25S和18S的两个亚单位。

除DNA依赖的RNA聚合酶外,细胞受伤后一系列染色体酶,如DNA依赖的DNA聚合酶、多聚A聚合酶、多聚C聚合酶、蛋白质磷酸激酶,DNA酶、RNA酶、蛋白质激酶等均被激活。成熟的马铃薯块受伤后,组蛋白和非组蛋白染色体蛋白(NHCP)均增加。健康的组织中用SDS凝胶电泳可区分出40种NHCP,其分子量从不足10×1000到大于100×1000,受伤后高分子量的NHCP组分发生显著变化,有的消失(如20,000D和58×1000的蛋白),有的出现(如72,000D和85×1000的蛋白)。

受伤后新形成的核糖体大量地吸附到内质网上,受伤细胞中特征性地形成粗糙型内质网(RER)上,合成的蛋白质从RER上直接释放进细胞质中,用于新膜、细胞壁、核糖体、质体、线粒体和细胞质,提供给损伤反应所用。

细胞创伤后基因激活的调控机制还不大清楚。各种植物激素可能是潜在的调控成分。在迄今研究的所有损伤系统中均有激素的产生; 而且损伤后激素的生物活性更高。损伤后激素从钝化态或束缚态释放出来,首先与质膜上蛋白质受体识别结合,激素一受体复合物转移到核内,激活基因和/或激活RNA聚合酶。

- yoilu是什么意思

- yoiyoi是什么意思

- yojan是什么意思

- yojanagandha是什么意思

- yojanam是什么意思

- yojannaas是什么意思

- yok是什么意思

- yoke是什么意思

- yoke-devils是什么意思

- yoke-fellow是什么意思

- yokel是什么意思

- yoking是什么意思

- yokohama是什么意思

- yokohama 横滨是什么意思

- yokosuka是什么意思

- yokoyama taikan是什么意思

- yol是什么意思

- yol cvnl yol gox是什么意思

- yol fvnt是什么意思

- yol gol是什么意思

- yol guainx是什么意思

- yol hait是什么意思

- yol hul是什么意思

- yol hul jiairt biarx是什么意思

- yol jiart是什么意思

- yol jiart yol nge是什么意思

- yolk是什么意思

- yol na guainx berx是什么意思

- yol yat是什么意思

- yol yin是什么意思

- yol yol jil jil是什么意思

- yol yorx是什么意思

- yom是什么意思

- yom kippur是什么意思

- yom kippur war是什么意思

- yomp是什么意思

- yomyom是什么意思

- yon是什么意思

- yonam shata是什么意思

- yonamta是什么意思

- yon bart是什么意思

- yon bart meirt是什么意思

- yon bei bit jial是什么意思

- yon bei seirx是什么意思

- yond是什么意思

- yon denrt de是什么意思

- yonder是什么意思

- yon dort是什么意思

- yone noguchi是什么意思

- yon fvrx deirx nei是什么意思

- yong是什么意思

- yon gai是什么意思

- yonge,charlotte是什么意思

- yonghpon是什么意思

- yong le da dian=grear encyclopedia of the yongle reign是什么意思

- yong mayong是什么意思

- yong quan是什么意思

- yong she是什么意思

- yon gvrx是什么意思

- yongyong是什么意思