击鞠jiju

中国古代体育项目。即骑在马上持棍击球的运动,又称“打毬”、“击毬”、“打球”。有关击鞠的最早记载,见于公元3世纪三国魏曹植所写《名都篇》,诗中描写了“京洛少年”身着艳丽的衣装,挟弓佩剑,清早去郊外行猎,猎罢之后又“连骑击鞠壤”(在击鞠场地跑马),直至“白日西南驰”才停息。西晋陆机《鞠哥行》序有“连骑击壤”语。到了唐、宋、元3朝击鞠更加盛行。《唐摭言》论述了乾符四年(872),新科进士举行“月灯阁打球之会”。《宋史·礼志》论述了打球本军中戏,太宗令有司祥定其仪。并规定每年三月“会鞠于大明殿”。明成祖朱棣常至东苑阅视击球、射柳,参加者为宗室子弟和文武官员,四夷朝使、在京耆老也到场陪观,每于端阳节和重九举行,成为制度 (《续文献统考·乐考》)。清朝,由于满族习俗尚骑社,善溜冰,喜摔跤,从而取代了各种球戏。除拍球、踢石球尚在民间流行外,一些大型球戏逐渐衰落。1972年陕西省乾县章怀太子李贤墓出土了打马球图壁画的局部图,壁画中4名骑者均手持偃月形球杖在奋力驱马夺球,真实地再现了唐代击鞠比赛的场景。

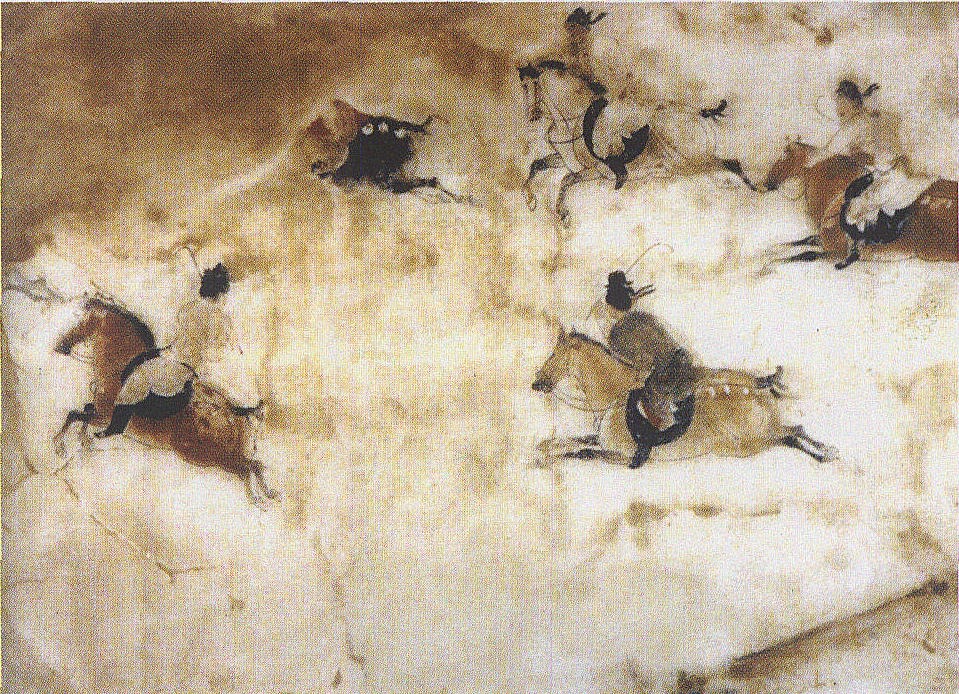

打马球图壁画局部

亦作“擊踘”、“擊掬”。遊戲名。古以杖擊球之戲,猶今日之馬球。三國魏·曹植《名都篇》:“連翩擊鞠壤,巧捷惟萬端。”宋·沈括《夢溪筆談·技藝》:“余觀彈棊,絕不類蹴踘,頗與擊踘相近。”《宣和遺事》後集:“至正隆五年,命契丹海濱延禧并天水趙某皆往騎馬,令習擊掬。”參見本類“鞠2”。

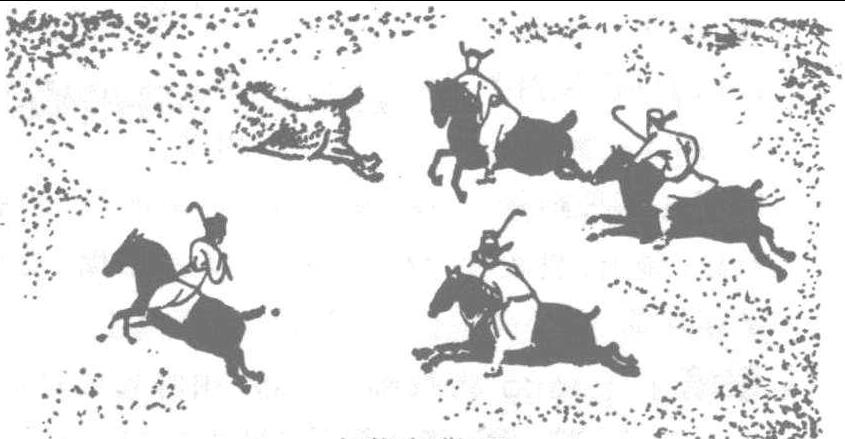

唐代擊鞠圖

(西安唐章懷太子墓壁畫)

击鞠

见“马球”。

096 击鞠

中国古代马球。或称击球、打球。原词初见于曹植《名都篇》:“连翩击鞠壤,巧捷唯万端。”说明我国东汉时已有马球运动。击鞠盛行于唐代,唐玄宗李隆基等多代皇帝都好击球,甚至是击鞠能手。唐代对击鞠的场地、用品、规则,都有明白要求。球为圆形、硬质,涂有颜色。球杖顶端如新月状,故称“月杖”。球场宽广平整,大球场能陈兵3000。击球分为两队,以将球击入对方球门次数多少论胜负。沈铨期《幸黎园观打球应制》诗描绘说:“俯身迎未落,回辔逐旁流。”可见其打球的水平是很高的。元代以后击鞠逐渐失传。

击鞠

也称击球、打球,是骑在马上以棍击球的一种体育活动,今称马球。这种运动起源于何时,学术界尚持有不同的看法,一种意见认为是源于波斯,由波斯传入西域,再由西域传入长安。一种意见认为东汉后期我国就有了马球,如曹植所作的乐府诗《名都篇》 中即有 “连骑击鞠壤” 的记载。但由于资料缺乏,目前尚难确定。唐朝是我国马球盛行的时期,那时比较正规的球场,大都三面围以矮垣,一面设有殿堂一类的观球建筑,场上设有球门,两队交锋,策马执杖争逐击球,以进球多寡决输赢。唐代的皇帝和王室贵族大都非常喜欢马球运动,在新旧 《唐书》 中经常可以见到皇帝亲自上场击鞠的记载,皇宫中建有好几处专供皇帝打马球的球场,唐中宗、穆宗、敬宗及昭宗等人都是马球迷,有几位皇帝还是打马球的高手,如唐宣宗李忱能在飞马上用鞠杖连续击球数百次,唐僖宗李儇曾夸口如设置打球进士科,他可以得中状元,而唐玄宗李隆基更是技艺高超,曾率队力克吐蕃劲敌。今陕西乾县出土唐章怀太子李贤墓中壁画 《打球图》形象地记录了唐代打马球的情况,图上有骏马20余匹,骑手头戴幞巾,脚穿长靴,手舞鞠杖,正在奔驰争抢,场面十分激烈生动。宋太宗也很喜欢马球,还曾命令主管部门专门制定击球比赛的规则,宫廷中也常开展马球运动。南宋时孝宗赵昚在宫廷内修筑球场,亲自率领将帅练习马球。辽代在穆宗时引进马球,后来迅速发展起来,辽圣宗耶律隆绪十分喜欢打马球,经常与王公大臣一起打马球。金世宗完颜雍也喜欢打马球,金还把赛马球作为一种礼节,规定在端午节举行过拜天礼后,照例进行马球赛。明代时沿习此礼,永乐十一年 (1413) 下令,在端午节这一天举行击球、射柳之礼,皇帝亲临球场观看比赛。唐代的马球比赛设置双球门,比赛直接对抗,惊险激烈,场面动人。南宗以后则改为单球门,只在一个门前争夺射门。明中叶以后,又变为由队员轮流击球入门,使激烈的比赛变成击球表演,竞争性减弱。

击鞠

又称“打球”、“击球”。中国古代马球运动。一般认为三国时已有;也有人认为源于波斯,唐初传入中国。盛行于唐宋元,清代湮没。骑马或驴、骡用球杖击大小如拳的木球或软球入球门。有2种:单球门双方击一门;双球门各击对方门。赛时鼓乐伴奏,进球多者胜。

击鞠

古代的一种马球运动。东汉洛阳有骑马持棍击球的击鞠比赛。三国魏曹植的《名都篇》有“连翩击鞠壤、巧捷惟万端”诗句,形容洛阳少年骑马持棍击球的本领。这是有关击鞠的最早记载。唐代的长安和宋代的开封,击鞠活动都非常盛行。击鞠因对骑术和设备要求甚高,故主要流行于皇宫中和军队中。比赛分两队进行,人数无严格规定,北宋宫中的比赛双方可共达百余人。除男子外,还有女子参加击鞠。参加者骑马或骑驴骡,用球杖击球,球大小如拳,木质,中空,表面彩画或涂油漆,也有皮革制的软球。场地大约千步,外竖24面红旗,有单、双两种球门。前者为比赛双方共一球门,后者双方互击对方球门。比赛时,鼓乐伴奏,击入球门得一筹,得球一方增一旗,失一筹者拔出一旗,结束时以旗帜多者为胜。元明时代,击鞠尚有开展,至清代湮没。

击鞠

吐蕃、契丹、女真、蒙古、达斡尔等族中盛行的传统体育活动之一。又称击球、蹴球、击球。源于唐、宋。一说来自西藏,一说唐初由波斯传入。类似今马球。始盛于宫廷,后风靡全国。《辽史》多有契丹皇帝参与击鞠的记载,因竞赛激烈,乃至谏议大臣马得臣上书劝阻皇帝“止危险之戏”。金朝成为节日的重要活动。据《金史·礼志八》载,每逢重五之日,拜天礼毕,即行射柳、击球之戏,岁以为常。届时,“各乘所常习马,持鞠杖。杖长数尺,其端如偃月。分其众为两队,先于球场南立双桓,置板,下开一孔为门,而加网为囊,能夺得鞠击入网囊者为胜。”或场地两端对立二门,互相排攻,各以入门为胜。“球状小如拳,以轻韧木枵其中而朱之”。以草原、旷野或宽阔街衢为场地。元代沿之,据《析津志辑佚·风俗》载,每年五月五日、九月九日于大都(今北京)西华门内由太子、诸王主持,举行盛大击鞠活动,命各衙署、万户、千户选拔善击球者竞赛。参加者皆骑上等骏马,系以雉尾、缨络、镜铃、狼尾等,装饰如画。首先以一马前驰,将大皮缝制的软球抛掷于地,其余人随即纵马向前,各以长藤柄球杖争接,马走如飞,球传递于球杖,跳掷于虚空,终不坠地,以打入球门者为胜。胜者受重赏,败者受罚。其后发展为马球,制定了相应的赛制和规则。蒙古族传统的那达慕大会上,多举行马球比赛,深受牧民喜爱。

- 沈起凤是什么意思

- 沈起凤(1741—1802)是什么意思

- 沈起奋是什么意思

- 沈起炜是什么意思

- 沈越是什么意思

- 沈载彦是什么意思

- 沈辽是什么意思

- 沈辽是什么意思

- 沈辽是什么意思

- 沈达是什么意思

- 沈达人是什么意思

- 沈达夫是什么意思

- 沈迈士是什么意思

- 沈迈士是什么意思

- 沈迈士是什么意思

- 沈迈士画集是什么意思

- 沈运帆是什么意思

- 沈近思是什么意思

- 沈进是什么意思

- 沈连生是什么意思

- 沈迪是什么意思

- 沈逸千是什么意思

- 沈逸文是什么意思

- 沈逸文是什么意思

- 沈道英是什么意思

- 沈遘是什么意思

- 沈遵晦是什么意思

- 沈邈是什么意思

- 沈郎钱是什么意思

- 沈醉是什么意思

- 沈醉是什么意思

- 沈醉是什么意思

- 沈醉东风是什么意思

- 沈醉日记是什么意思

- 沈重是什么意思

- 沈重是什么意思

- 沈重是什么意思

- 沈重是什么意思

- 沈重是什么意思

- 沈重宇是什么意思

- 沈重楷是什么意思

- 沈野是什么意思

- 沈金祥是什么意思

- 沈金鉴是什么意思

- 沈金鉴是什么意思

- 沈金鉴是什么意思

- 沈金鳌是什么意思

- 沈金鳌是什么意思

- 沈鑫根是什么意思

- 沈钦是什么意思

- 沈钦韩是什么意思

- 沈钦韩是什么意思

- 沈钦韩(1775—1832)是什么意思

- 沈钧是什么意思

- 沈钧业是什么意思

- 沈钧业是什么意思

- 沈钧业是什么意思

- 沈钧儒是什么意思

- 沈钧儒是什么意思

- 沈钧儒是什么意思