农田小气候要素分布nongtian xiaoqihou yaosu fenbusistribution of microclimatic elements in the fields

农田中辐射、风速、温度、湿度以及CO2浓度等气象要素的时空分布。农田中气象要素值的分布受作物群体结构、作物种类、生育期以及农业技术措施等因素的影响,形成特有的农田小气候条件(图1和图2),对作物生长发育、光合生产以及病虫害发生与消长产生直接影响。研究这种分布规律及其变化特征,对于利用、调节与改善作物生长的环境条件,提高农作物产量和质量具有实际意义。

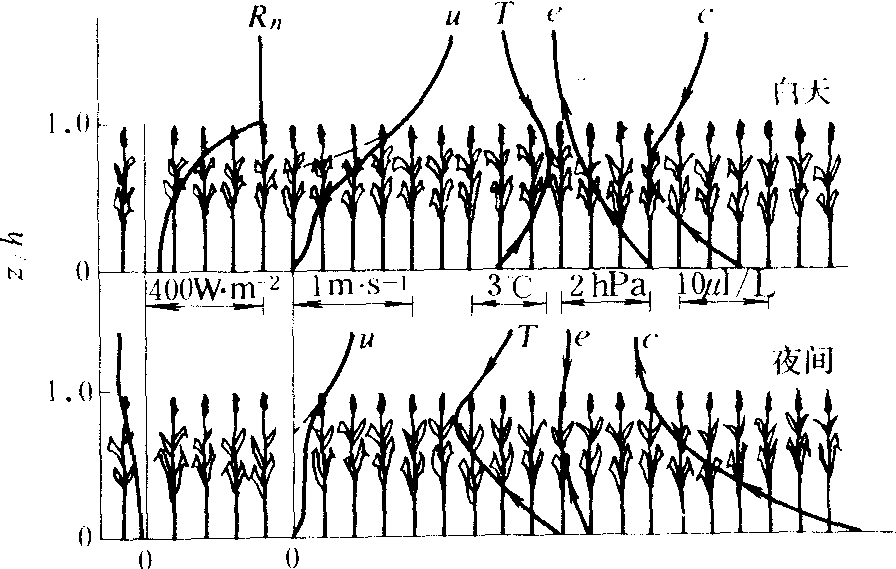

图1 农田中气象要素垂直分布示意图

Rn 净辐射;u. 风速; T. 空气温度;e. 水汽压;c. CO2浓度

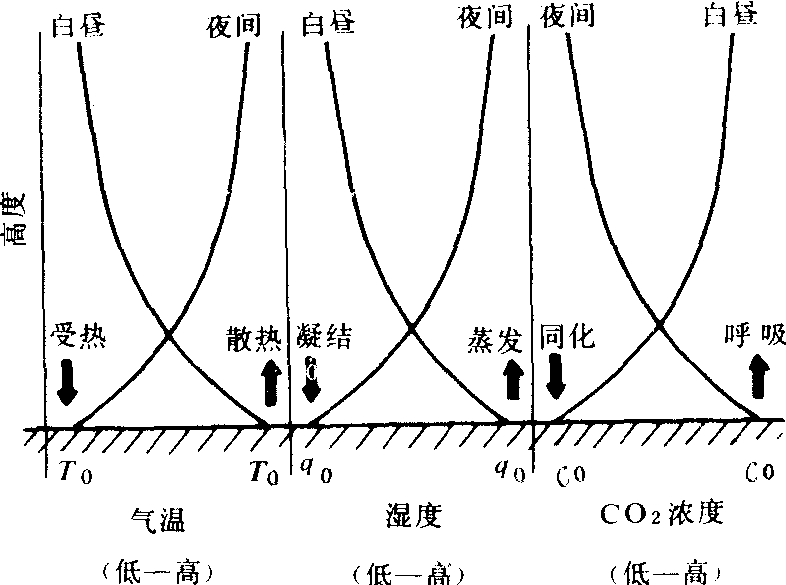

图 2 裸地上气象要素分布示意图

概况 人们对农田小气候要素时空变化规律的认识是在生产实践中逐渐积累的。早在1927年德国的R.盖格观测了大麦地各个生育期温度的垂直分布, 1932年B.詹森首次研究了农田辐射状况,此后, 日本学者门司正三、佐伯敏郎和苏联学者Ю. К.罗斯和Т.尼利松等, 均对农田中辐射进行了测定和研究, 提出了辐射垂直分布模式。植被中风速垂直分布的测定和研究始于W.方斯和H. F.波彭迪克对森林中风速垂直分布的测定与研究。此后,H. S.坦恩和S. C.林, 日本学者井上荣一、武田等人都相继对农田作物层中风速垂直分布进行了测定和理论研究, 各自提出了风速垂直分布模式。60年代 二氧化碳红外分析仪的研制成功和灵敏度的提高, 为农田CO2垂直分布的测定和研究提供了条件, 先后有日本井上荣一, 美国E.R.莱蒙和英国J.L.蒙蒂思等对农田CO2分布的研究作出了贡献。中国也对农田中各种气象要素进行了测定和研究, 提出了垂直分布模式。

太阳辐射的分布 太阳辐射在作物层中的传递大致符合朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律, 是呈指数递减的,叶面积密度愈大,递减得愈显著。可用下式表示:

Qz=Q0exp〔-K

A(z)dz〕(1)

A(z)dz〕(1)式中 Q0和Qz分别表示到达作物层上表面和离上表面z深度处的总辐射量; K为作物对总辐射的削减系数: A(z)是高度z处叶面积密度, 它是高度的函数,有F=

A(z)dz,F为累积叶面积指数。

A(z)dz,F为累积叶面积指数。农田作物层中直接辐射的垂直分布也是符合上述指数递减规律的。但作物层中直接辐射不易测定, 它在作物层中的递减, 多以光斑面积的递减来表示。如果作物叶片在空间排列是随机的,光斑面积比率(单位水平面积上光斑面积的数值)递减规律可用下式表示:

农田中漫射辐射由天空漫射辐射和总辐射进入作物层后被茎叶透射、反射、再透射、再反射而产生的次生漫射辐射所构成。天空漫射辐射在作物层内的传播规律与直接辐射相似, 即天空漫射辐射在作物层内的垂直分布也是呈指数而递减的。如果以Do表示作物层上方的天空漫射辐射,DF示累积叶面积指数为F的深度处水平面上的天空漫射辐射, 那末:

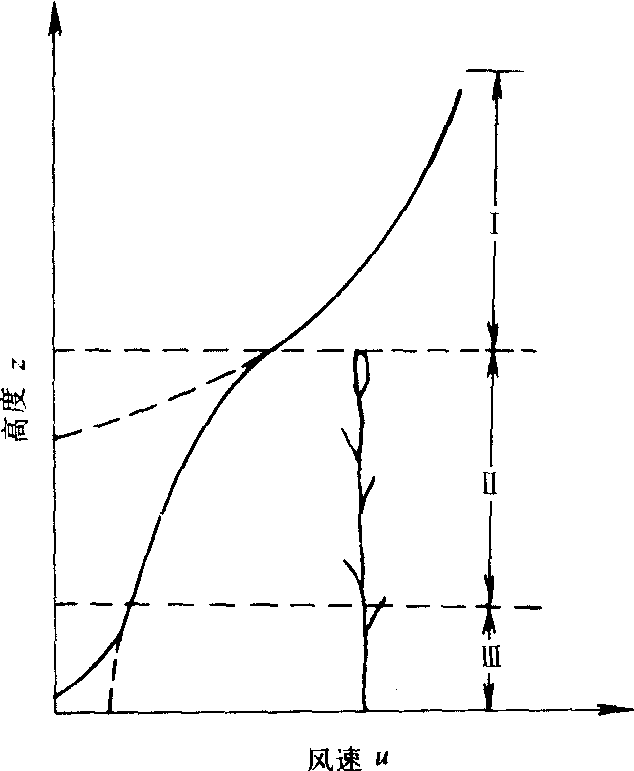

图3 农田中风速垂直分布示意图

风速的分布 作物层中能量与物质的交换和分配受作物层中扩散系数的影响, 而扩散系数又与作物层中风速关系密切。通风良好的农田, 有利于CO2交换和光能利用率的提高。农田中的风速分布包括三种情况: 作物层上方的风速分布, 作物层中的风速分布,以及土壤表面附近的风速分布。图3是农田中不同高度的平均风速分布廓线, 实线Ⅰ是作物层之上的风速廓线; 实线Ⅱ是作物层中的风速廓线; 实线Ⅲ是作物层下方靠近地表面的风速廓线。作物对气流具有阻挡和摩擦作用, 靠近作物表面, 风速急剧减弱, 随着离作物表面高度的增加, 风速逐渐增大。❶如果农田面积较大, 作物长势又均匀, 作物层之上的风速垂直分布可用下式表示:

状态时,m(ξ)→0,说明风速随高度增加呈对数增加,通常称为对数律;当层结为不稳定状态时,m(ξ)为正,说明风速随高度增加而增加的速度比中性状态时慢: 当层结为稳定状态时,m(ξ)为负,说明风速随高度增加而增加的速度比中性状态时快,故m(ξ)又称层结订正项。动量从作物表面进入作物层内,植株茎叶摩擦阻挡消耗其动量,致使风速逐渐减弱,其规律是在植株上层和基部减弱比较剧烈而中层比较缓慢,其垂直分布规律可用下式表示:

状态时,m(ξ)→0,说明风速随高度增加呈对数增加,通常称为对数律;当层结为不稳定状态时,m(ξ)为正,说明风速随高度增加而增加的速度比中性状态时慢: 当层结为稳定状态时,m(ξ)为负,说明风速随高度增加而增加的速度比中性状态时快,故m(ξ)又称层结订正项。动量从作物表面进入作物层内,植株茎叶摩擦阻挡消耗其动量,致使风速逐渐减弱,其规律是在植株上层和基部减弱比较剧烈而中层比较缓慢,其垂直分布规律可用下式表示:

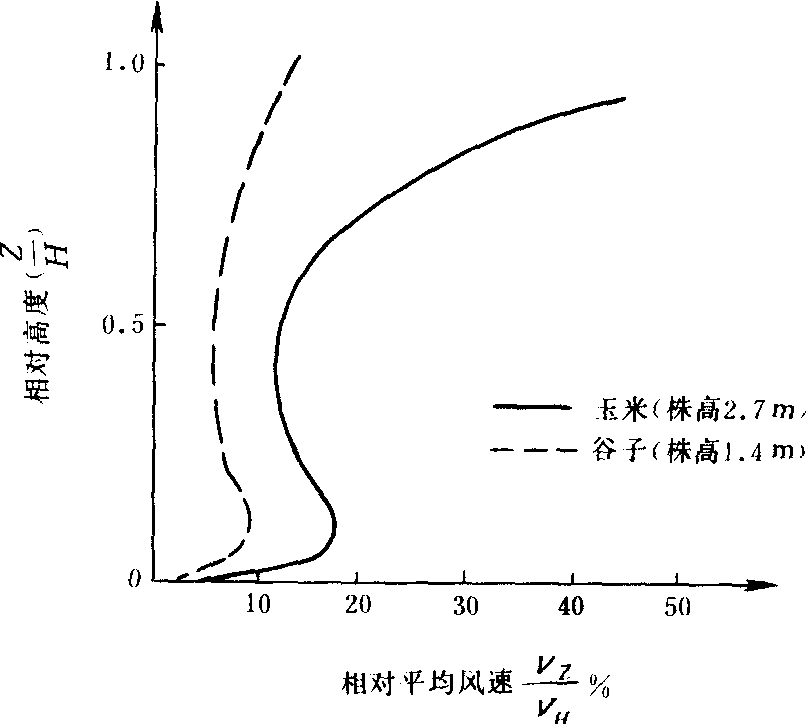

❷作物层内风速的垂直分布与作物层以上不同,它受作物密度垂直分布为特征系数α影响,随深度呈指数递减,作物密度愈大,递减愈显著。

❸在作物层下部靠近地表面的一薄层,由于作物茎叶稀疏,地表面对动量的削弱作用要比作物茎叶对动量削弱作用更显著,这一层的风速分布廓线与裸地上的风速分布廓线相似,一般是随离地表距离的增加而呈对数增加。但在农田边缘地段,水平气流较多地通过这一层而使风速出现一个次大值,在农田边缘地段,整个作物层内风速垂直分布是“S”型,如图4所示。作物对于脉动风速也有减弱作用,在垂直方向上, 作物层内脉动风速,随离作物层上表面距离的增加而递减, 在作物上层,脉动风速递减迅速, 而在下部,脉动风速减弱缓慢。在水平方向上,作物对脉动风速的减弱作用由田块边缘沿平均风向距离的增加而增强(见农田显热交换)。

图4 玉米、谷子株间风速的垂直分布

温度分布 农田中的温度状况一般指下面几种:❶作物层上方任一高度z处的温度T(z)大体上服从下列分布规律:

❷作物层内的气温分布取决于辐射和乱流交换状况, 而辐射和乱流交换又受群体结构的影响,故不同群体结构的作物层内温度垂直分布是不同的。白天作物层内气温低于裸地同高度气温,夜间则相反。作物密度愈大,差异愈显著。稀疏的作物层中,如果作物对乱流的削弱作用超过对辐射的削弱作用,作物层中温度昼夜都高于裸地,这种现象在高纬度地区和高山上更为明显。

❸农田土壤温度分布。有作物覆盖的农田土壤温度和裸地土壤温度不同, 在土壤表层(10厘米以上), 白天作物削弱了到达土壤表面的太阳辐射,其温度低于裸地,且随作物密度加大差值增大。夜间,直立叶禾谷类作物能阻挡冷空气下沉,其下面的土壤温度高于裸地土壤温度,而水平叶作物不能阻挡冷空气下沉,其下面土壤温度可能低于裸地土壤温度。而在土壤下层(10~20厘米),有作物覆盖的土壤温度整天都低于裸地相应深度的土壤温度,且随土壤深度增加其差异减小。有作物覆盖的土壤温度不仅日变化的振幅比裸地显著地减少,且最高、最低温度出现时间比裸地落后。农田土壤温度与裸地土壤温度的差别在晴天, 在干燥的沙漠或半沙漠地区以及低纬度热带地区最为显著(见农田显热交换)。

❹作物叶温与周围空气温度不同,在作物上层, 白天, 叶温比周围空气温度高, 在晴朗的正午, 叶温比气温高达数度以上; 而在夜间, 叶温比气温低, 在晴稳的夜间, 差异更大。在阳光很少到达的作物下层, 白天叶温比气温略低; 夜间叶温与气温无明显差异。叶温与气温的差值大小受多种因素影响, 叶面接受辐射多, 差值大; 风速大,空气湿度大,差值减小; 单面气孔叶片的温度高于双面气孔叶片的温度等等。了解叶面温度的变化规律对于防止夜间低温、霜冻危害以及正确确定各种农业气象的温度指标是有意义的。

湿度分布 农田中湿度分布包括作物层上方, 作物层内以及土壤层三种情况。任一高度z处的湿度垂直分布服从下列分布规律:

其他符号同(4)式所述。❶在白天E为正,农田作物层上方水汽密度随高度增加而减小; 晚上E一般为负,水汽密度随高度增加而增大。

❷农田中空气湿度状况主要取决于总的蒸发量和空气温度。通常作物层内土壤表面蒸发和作物蒸腾的水汽, 因乱流交换弱, 而不易逸散, 其空气湿度比裸地显著增大。作物层内空气湿度垂直分布随离地面高度增加而减小, 白天递减率最大, 夜间递减率减小。作物层内空气湿度与裸地的最大差别发生在蒸发强烈而温度差异最大的白天, 夜间由于蒸发微弱温度差异小而差别变小。农田土壤湿度与裸地土壤湿度的差异视作物密度而不同, 对于作物密度不十分大的农田, 由于总蒸发结果, 土壤上层的湿度比裸地小。作物过分密集的农田, 太阳辐射很少到达土壤表面, 蒸发微弱, 土壤上层的湿度反而比裸地偏大, 而作物根系分布密集的下层土壤因水分被根系吸收其湿度仍比裸地小(见农田潜热交换)。

二氧化碳分布 农田中CO2浓度的垂直分布包括作物层上方和作物层内两种不同情况。❶在光合作用旺盛的白天, CO2浓度随着离作物表面高度的增加而递增; 在夜间, 作物呼吸放出CO2,情况正好相反,作物层上方任一高度z处二氧化碳浓度可用下式表示:

(z>d+zo)

式中 c(z)与c0分别为z和d+zo高度上二氧化碳浓度(克/厘米3); Pa为二氧化碳通量密度 (克·厘米-2·秒-1),白天为负号,夜间为正; 其他符号同前(图5)。因作物光合作用具有明显的日变化, 作物层上方大气中CO2浓度也相应具有日变化。白天浓度低,夜间浓度高, 且有随高度的增加振幅减小, 位相落后。❷农田作物层内叶丛既吸收CO2又排出CO2,因此,作物层内CO2的垂直分布与作物上方有很大差别。作物层内有一低CO2浓度层, CO2便从大气和地表输向该层。在直立叶较多的作物层内, CO2最低浓度层随太阳高度的增加而向下移动, 水平叶较多的作物层内,这种移动现象不明显。夜间地面和作物呼吸放出CO2,所以随离地面高度的增加, 其浓度是递减的。作物层内CO2浓度廓线可用下式近似表示:

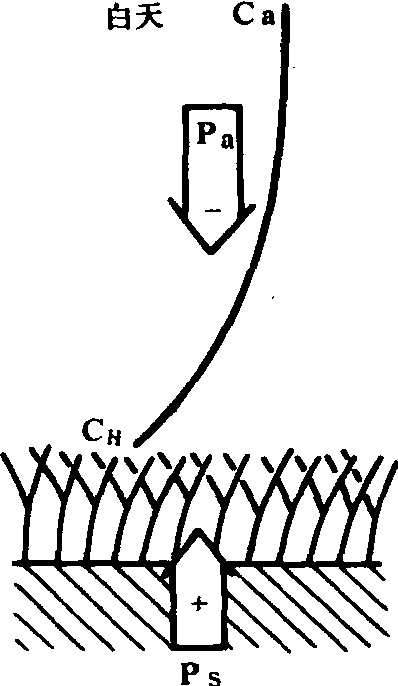

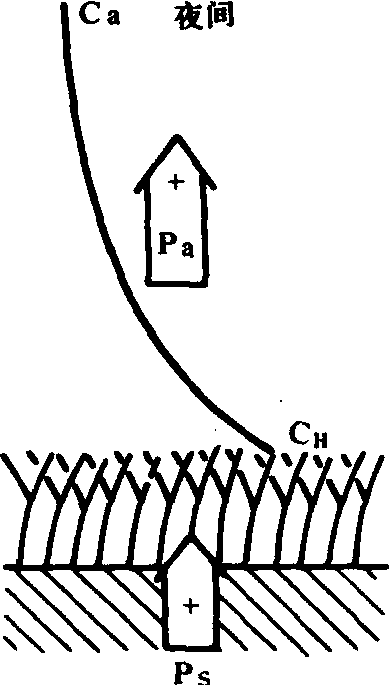

图 5 农田上方CO2浓度分布模式图

图中Ca、CH分别为空气中作物层上表面浓度, Pa为空气中CO2通量密度, Ps为土壤CO2通量密度

- 锔碗的戴眼镜——没碴(茬)找碴(茬)儿是什么意思

- 锔缸是什么意思

- 锔罗锅子是什么意思

- 锔锅是什么意思

- 锔锅的戴眼镜——找碴儿是什么意思

- 锔锅补缸匠是什么意思

- 锔锔是什么意思

- 锕是什么意思

- 锕系元系是什么意思

- 锕系元素是什么意思

- 锕锗是什么意思

- 锖是什么意思

- 锗是什么意思

- 锗整流器是什么意思

- 锗矿是什么意思

- 锗酸铋晶体是什么意思

- 锘是什么意思

- 锘铹是什么意思

- 错是什么意思

- 错·爱是什么意思

- 错……(一)错(儿)是什么意思

- 错一字是什么意思

- 错一步也不行是什么意思

- 错一点是什么意思

- 错一遍,精一遍是什么意思

- 错上了坟是什么意思

- 错上加错是什么意思

- 错上坟是什么意思

- 错下这个锹撅是什么意思

- 错下锹撅是什么意思

- 错下锹橛了是什么意思

- 错不是什么意思

- 错不了是什么意思

- 错不倒是什么意思

- 错不到好远是什么意思

- 错不多是什么意思

- 错不开是什么意思

- 错不过是什么意思

- 错个主儿是什么意思

- 错中有错是什么意思

- 错中错(打《孟子》一句)非内也是什么意思

- 错主儿是什么意思

- 错举是什么意思

- 错义抑制是什么意思

- 错义抑制因子是什么意思

- 错义突变是什么意思

- 错乱是什么意思

- 错乱不齐是什么意思

- 错乱反常是什么意思

- 错乱失常是什么意思

- 错乱无章是什么意思

- 错乱混杂是什么意思

- 错乱荒诞是什么意思

- 错乱迷惑是什么意思

- 错乱,悖乱是什么意思

- 错乱,紊乱,杂乱是什么意思

- 错乱,驳杂是什么意思

- 错了是什么意思

- 错了是是什么意思

- 错了气是什么意思