农业土地资源评价agricultural land re-sources evaluation

以农业利用为目的,对土地资源的质量进行鉴定的方法。它是查清土地利用的适宜性和限制性的程度以及估测土地利用潜力的一项基础性工作。可为科学管理和经营土地服务,也是合理利用和规划土地的依据。农业土地资源评价可分为: 土地潜力评价和土地适宜性评价两大体系,学术界对两者的联系和差别有不同认识。多数学者认为,土地潜力评价侧重于土地的农、林、牧业利用的可能性,属土地的一般性评价范畴; 土地适宜性评价是指土地对某种(或某些)具体作物的适宜性和适宜程度,属土地的具体评价范畴。从工作实践看,土地潜力评价着重从土地生产力的角度评价土地质量; 而土地适宜性评价注重从相对适宜性确定土地质量。

原则

应考虑具体的土地用途进行评价 其基本出发点是承认不同的土地用途对土地的要求是不一样的,可以说,每种用途都有它所需要的土地条件。例如,排水不良的泛滥地可能对种植水稻很适宜,而对其他农业利用方式则不适宜。

应对不同的土地用途进行比较 适宜性评价中经常面临多宜性问题,这就需要在几种用途之间进行比较,选择并提出经济合理的利用方式。比较的重点可放在土地的产出投入之间是否合算,衡量其经济效益,力求以较少的投入获得较高的收益。

应以保持良好的生态效益为基础 适宜性应以土地能够持续利用而不退化,并不会给周围土地带来不良后果为条件。在评价时要考虑土地和环境的演变,注重其后效。例如,有些土地利用方式在短期内可能相当有利,但几年后导致土壤侵蚀、沙化或盐渍化,或引起下游地区发生不利变化。这类后果带来的破坏性演变常常超过短期利益。

评价过程应结合考虑自然条件和社会经济条件 其含义是,即使在评价过程中难以对社会经济条件进行定量分析,也应充分注意社会经济条件的影响,如交通运输条件、劳力供应情况及其费用、生产技能、居民生活水平和习惯、市场及销路等。

方法

归类法 该方法以针对一定利用方式的土地质量优劣为依据,判断其生产力大小(或适宜性与适宜程度等),亦即根据各类土地在生产实践上的相似性与差别,对土地类型再次进行组合、分类和排队,并作出相应的解释或结论。应用归类法进行农业土地资源评价的代表性方法,首推美国农业部制定的《土地潜力分类》和联合国粮农组织制订的《土地评价纲要》。

数值法 该方法选择决定土地生产力的诸要素,根据各要素的特点确定评价标准,以对作物生长的影响程度求得不同的指数,最后对各项指数进行数学运算求出总的指数,以总指数评定土地等级。在数值法中,最著名的是斯托利指数评级法,其余方法均在该方法的基础上派生或发展而得。

归类法的主要特点是以定性为主进行评价,在目前对土地的各种属性、作物的生态特性及两者之间的相互关系的研究均不深入的情况下,是较实用的方法。此外,该方法的概括程度高,评价过程中可以根据多方面的因素加以调节,在不同比例尺或具有不同限制因素类型和强度的地区,可以灵活应用评价系统,不会对方法和内容的基本结构产生大的影响。归类法还能够综合考虑各方面的条件,并明确指出与作物生长的生产能力或适宜性相关的限制因素类别和强度,显得简明、通俗、实用、内涵丰富。数值法的主要特点是评价方法和标准比较容易掌握,并有定量涵义。受主观影响较小(在选择因素和分配指数值上仍存在主观影响)。这两类方法各有不同的适用条件,归类法适用于土地因素比较复杂,利用类型多样地区的土地资源评价,数值法则仅适用于土地因素和利用类型比较单纯和一致,且有较多生产试验数据的土地资源评价,否则所取得的参数或指数的可靠性不强,根据实际情况,中国主要用归类法开展土地资源评价工作。

体系

美国土地潜力分类 美国的土地评价以美国农部的土地潜力分类最有代表性。它强调在土壤调查的基础上进行,首先从单个的土壤制图单位开始,可耕土地的分类是根据土地持续生产一般农作物的潜力与所受到的限制因素。不宜耕种土地的分类是根据其生产永久性植物的潜力和限制因素,还考虑因经营失当所引起的土壤破坏的危险性。

分类等级 主要分潜力单位、潜力亚级和潜力级3个等级。❶潜力单位: 对于一般农作物和饲料作物的经营制度具有大致相同效应的土地的组合。同一潜力单位中的任何土地可种植相同的农作物和饲料作物,要求相同的经营制度,适种作物常年产量变率不会超过25%。

❷潜力亚级: 具有相同的限制因素与危险的潜力单位的组合。四种普遍的限制因素与危险性是: 侵蚀、潮湿、根系层和气候。

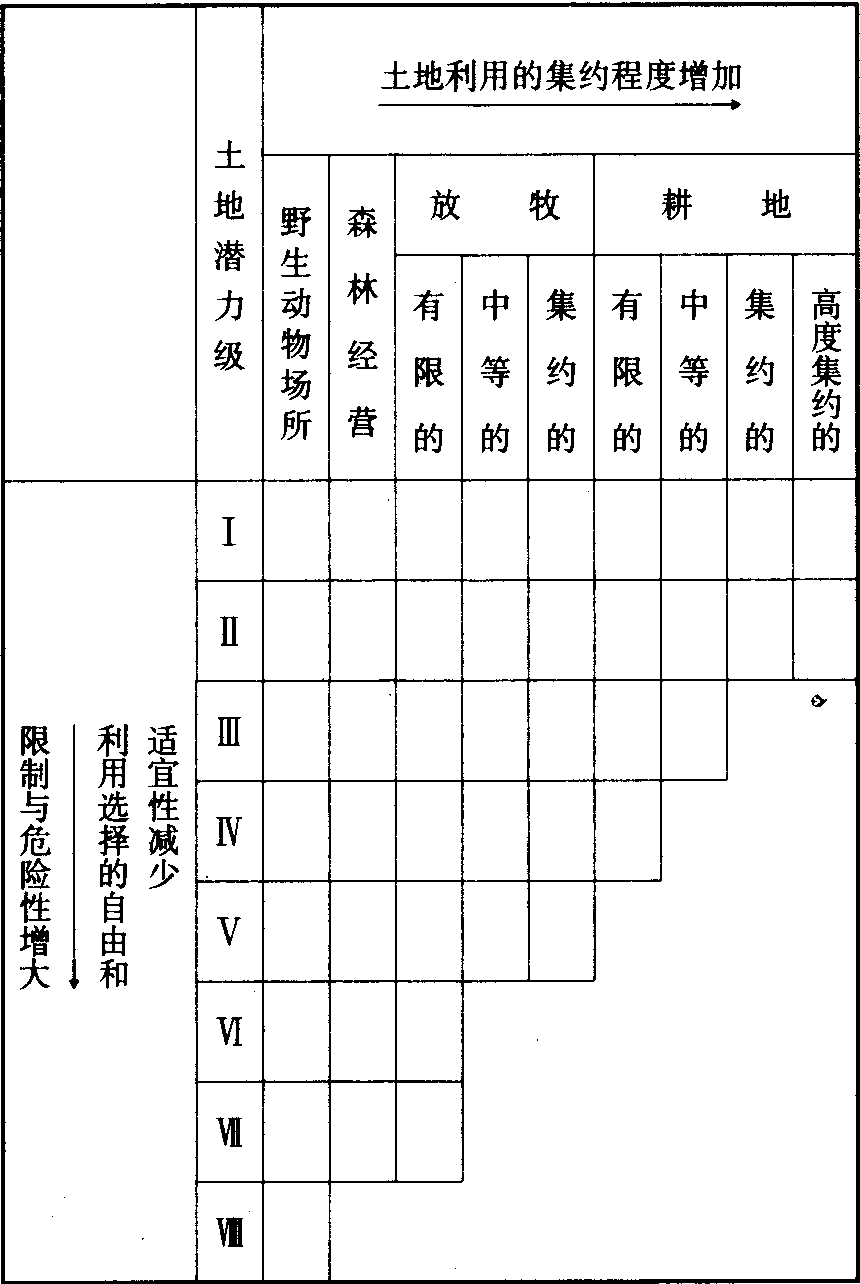

❸潜力级: 是潜力分级中最高的等级。所有的土地可划分为8个潜力级。从Ⅰ→Ⅷ级,土地利用中受到的限制与破坏是逐级增加的。其中Ⅰ→Ⅳ级土地在良好管理下可适宜农、林、牧业利用; Ⅴ→Ⅶ级土地一般不宜农用,但适宜本地植物,其中Ⅴ、Ⅵ级中的某些土地适宜果木生产,在大大加强水土保持等改造措施与高度精细经营条件下,还能栽培大田作物和蔬菜; Ⅷ级土地,没有重大改造措施时,农、林、牧业利用均会得不偿失(图1)。

图1 土地潜力分级与土地利用集约程度的关系

划分土地潜力等级的步骤 可分为三步进行。❶划分土地潜力级。按土地性能与土地用途的关系分为3级:第一适宜耕种和其他用途的土地(Ⅰ—Ⅳ级)。第二在利用上受限制的土地(Ⅴ—Ⅶ级)。第三不适宜农、林、牧业利用的土地(Ⅷ级)。

❷划分潜力亚级。按土地利用中4种限制因素划分,并将限制因素分别以符号表示。侵蚀危险亚级以“e”表示,是指侵蚀作用是土地利用中的主要问题,对现代侵蚀的敏感性和古代侵蚀的破坏程度是划分亚级的主要依据。潮湿、排水或泛滥亚级用“W”表示,是指水分过多的土地,过多的水分是土地利用中的主要限制因素。土壤排水不良、潮湿、地下水位高和泛滥等是划分该亚级的依据。根系层亚级以“S”表示,是指根系层浅薄,或其中含有大量石块、持水容量低、肥力低、多盐分或含钠盐等限制因素的土地。气候亚级以C表示,指气候中的温度和湿度是土地利用中的主要限制因素的土地。上述限制因素除气候之外,均可以改良或局部改良,在确定潜力亚级时应予优先考虑。根据土地利用中的主要限制因素,把土地归入相应的潜力等级,除气候外,不受别的因素限制的土地,则归属“C”亚级。如果土地具有两种限制程度相等的可以改造的限制因素时,则按e、W、S、C的顺序划分。潜力级中的Ⅰ级不含潜力亚级,因为该级在土地利用上很少受到限制,适宜广泛的植物生长。

❸划分潜力单位。它是指一组土地,它们对于植物有相似的适宜性和经营管理措施,土地特征组合充分一致,具有相同的潜力、限制或危险的性质。

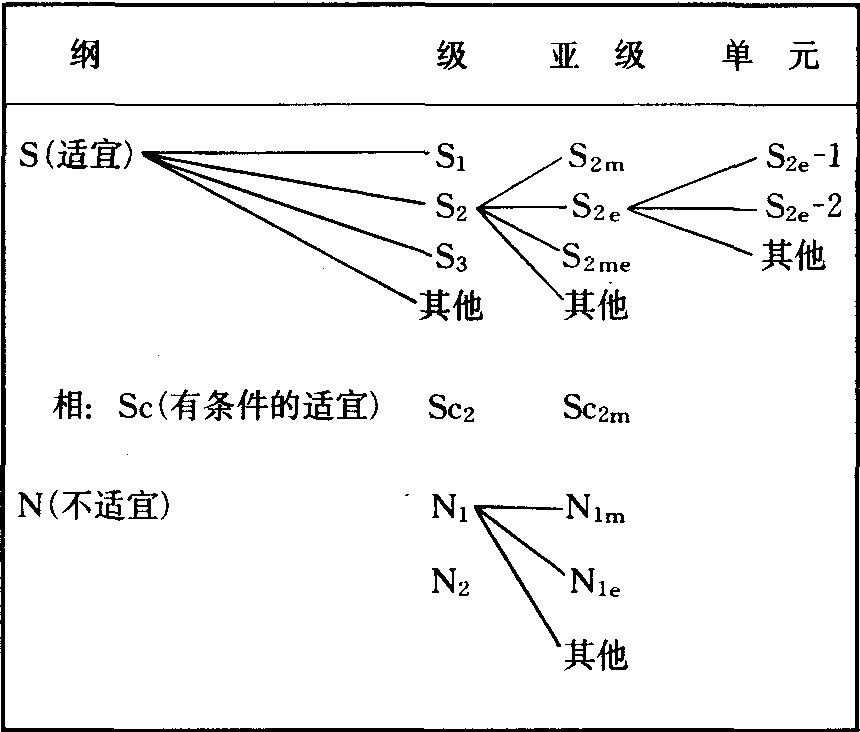

联合国粮农组织的土地适宜性分类 土地适宜性分类共分4级:

土地适宜性纲 根据拟议中的用途,将土地评价为“适宜”或“不适宜”,分别用S和N表示。其中S纲为适宜,这类土地按考虑的用途,持续利用预期能产生足以抵偿投入的收益,而且没有破坏土地资源的危险。N纲为不适宜,这类土地的质量不能按考虑的用途持续利用。

土地适宜性级 反映适宜性的程度,可按照纲内适宜性程度递减的顺序用连续的阿拉伯数字表示。“适宜纲”内,级的数目不作规定,可以只有2级(S1和S2),最多约可分为5级,主要视需要而定。目前大多采用3级,其中,S1级为高度适宜,土地对某种用途的持续利用没有重大的限制,或只有较小的限制,不致显著降低产量或收益,并且不会使投入提高到超出可接受的程度。S2级为中度适宜,土地对指定用途的持续利用有中等程度的限制性,这些限制将减少产量和收益,并增加所需的投入,从这种用途虽能获得利益,但明显低于S1级的土地。S3级为勉强适宜,土地对指定用途的持续利用有严重的限制,将会降低产量和收益,或增加必需的投入,收支仅仅勉强达到平衡。如果需要作更细致的分类,则可增加一级,如S4,这就要改变级的含义,例如,对农耕地用4级,而对林地只用3级;那么,“勉强适宜”级对前者是S4,而对后者是S3。适宜性程度的差别主要决定于投入和收益的相互关系,收益可以由实物(如作物、畜产品或木材)构成;为得到这些收益所必需的投入包括资金、劳力、肥料和动力。适宜性各级之间的界限应随时根据技术进步和社会经济条件的变化加以检验和调整。“不适宜纲”内通常分2级,其定义如下:N1级为当前不适宜,土地具有短期能克服的限制性,但在目前技术水平及经济成本合算情况下,不能改变这种限制性;限制性的严重程度达到在既定方法下不能保持土地有效地持续利用。N2级为永久不适宜,土地限制性表现为相当严重,以致在既定方法下不存在有效地持续利用的任何可能性。这两级一般不需要数量的定义,因为对指定的用途都是不经济的。N1级的上限已经由S纲中最低的适宜级的下限所规定。永久不适宜(N2级)的界限常常是自然的和永久的,而适宜和不适宜两个纲之间的界限经过一段时间会随着社会经济条件的改变而变化。

土地适宜性亚级 反映限制性的种类,如土壤水分亏缺,侵蚀危险。亚级用小写英文字母表示,如S2m,S2e,S3me。S1级之下没有亚级、亚级的数目及选择区分亚级的限制性随不同目的而异。但应遵循两个准则:❶亚级的数目应保持在足以区别同一级土地的最低限度,这种区别可能是土地经营管理方面的明显差别,或是由于不同的限制性造成的改良潜力的不同。

❷对任何亚级应采用尽可能少的限制性,一般用一个字母,少数情况下用两个字母。如果可能,应只使用一个主要符号(即决定该级的符号),如果两个限制性同等严重,则两个都可列出。不适宜纲内的土地可以按限制性的种类划分亚级,如N1m,N1me,当然这不是必需的,因为这种土地都不投入经营利用,不需要再划分适宜性单元。

土地适宜性单元 这是亚级的再度细分,亚级内所有单元具有级水平的相同适宜性程度和亚级水平的相似限制性种类。单元与单元之间的生产特点或经营条件,在细节方面有差别,通常规定为限制性细节的差别。在制定农场规划时可以对它们的划分作详细的规定。适宜性单元可用连接号后加一阿拉伯数字表示,如S2e-1、S2e-2,在一个亚级内划分单元的数目不受限制。

相 为了在某种情况下简单扼要地叙述,可以增加“有条件的适宜性”一项,归属适宜性纲的一个相。“相”可适用于调查区内有小块土地具有某种特定用途,但这种用途在既定的管理条件下是不适宜或适宜性很差的;如果实现了某些条件后可能是适宜的。通常在纲符号与级编号之间用小写字母c表示,如Sc2。有条件适宜相常放在S级的下面。总之,“相”所反映的是在一个或几个条件获得满足之后的适宜性,应尽可能不采用“有条件适宜相”,只有在遇到下述全部条件时才可应用:❶不满足这个或这些条件,土地就要划为不适宜或适宜级的最低一级。

❷如果一个或几个条件得到满足,适宜性就相当高(一般至少是2级)。

❸与全部调查区的总面积相比,有条件适宜的土地范围很小,需要注意,不要在没有调查清楚的土地上及与适宜性有关的因素尚未明了时采用“有条件适宜”的概念,也不宜用于“勉强适宜”这一含义。

综上所述,适宜性分类的结构及其所用的符号可简化如图2。根据调查的目的、比例尺和深度,可以划出适宜性纲、级、亚级和单元的整个序列,也可以只限于划出较高的两个或三个分类类目。

《中国1∶100万土地资源图》的分类系统 《中国1∶100万土地资源图》的分类系统是吸取国内外土地资源评价分类的优点,系统总结我国土地资源研究的成果与经验所拟定的具有中国特色的一种分类系统。

分类原则 土地资源分类系统的主要原则是:❶土地生产力的高低;

❷土地对农、林、牧业生产的适宜程度;

❸土地对农、林、牧业生产的限制程度;

❹适当结合考虑与土地资源有密切关系的土地利用现状及社会因素。

图2 土地适宜性分类的结构

分类系统 《中国1∶100万土地资源图》的土地资源分类系统采用土地潜力区、土地适宜类、土地质量等、土地限制型、土地资源单位的五级分类制。

土地潜力区:是分类系统中的“0”级单位,它的划分是以气候和水热条件为依据,反映区域之间生产力的对比。同一区内应具有大致相同的土地生产能力,包括适宜的农作物、牧草、林木的种类组成、熟制和产量,以及土地利用的主要方向和主要措施。全国共划分9个土地潜力区:华南区、四川盆地一长江中下游区、云贵高原区、华北一辽南区、黄土高原区、东北区、内蒙古半干旱区、西北干旱区、青藏高原区。

土地适宜类:是在土地潜力区的范围内依据土地对农、林、牧业生产的适宜性划分。在划分时,尽可能按主要适宜方面划分,但对那些主要利用方向尚难明确的多宜性土地,应作多种适宜性评价。土地适宜类共分8个,即宜农耕地类、宜农宜林宜牧土地类、宜农宜林土地类、宜农宜牧土地类、宜林宜牧土地类、宜林土地类、宜牧土地类,不宜农林牧土地类。

土地质量等:是在土地适宜类范围内,反映土地的适宜程度和生产潜力的高低,是土地资源评价的核心。土地质量等的划分可按农、林、牧诸方面各分三等。分述如下:❶宜农土地质量等的划分:一等地,对农业利用无限制或少限制,质量好;这类土地地形平坦,土壤肥力高,机耕条件好,在当地均属基本农田,或易于建成基本农田;在正常耕作管理措施下,一般均能获得较好的产量。对未垦土地不需改造或略加改造,即可开垦,垦后也容易建成基本农田,而在正常利用下,对当地或邻近地区不会发生土地退化等不良后果。二等地,对农业利用有一定限制,质量中等;这类土地需加以一定改造措施才能开垦和建设基本农田,或者需要一定的保护措施,以免产生土地退化。三等地,对农业利用受到较大的限制,质量差;这类土地需加以大力改造措施后,才能开垦和建设基本农田,或在严格保护下才能进行农业生产,否则容易发生土地退化。

❷宜林土地质量等的划分: 一等地,最适于林木生产的土地,无明显限制因素,在更新或造林时采用一般技术,产量高,质量好,二等地,一般适于林木生产的土地,受地形、土壤、水分、盐分等因素的一定限制。造林时技术要求较高,质量中等。三等地,林木生长有一定困难的土地,地形、土壤、水分、盐分等因素限制较大,造林时要有一定改良措施,产量较低。

❸宜牧土地质量等的划分: 一等地,最适于牲畜放牧饲养的土地。草群质量好,产草量高,水土条件好,容易建设基本牧草场。二等地,一般适宜于牲畜放牧饲养的土地。这类土地一般是: 草群质量较差或产草量较低,或草场轻度退化,但水土条件较好,恢复容易。三等地,勉强适宜于牲畜放牧饲养的土地。这类土地一般情况是:草群质量很差,或产草量很低,草场退化,需大力改造,或由于某种条件的限制,利用困难。

土地限制型: 是在土地质量等的范围内,按其限制因素及其强度划分。在同一土地限制型内具有相同的主要限制因素和相同的主要改造措施。在同一等内,型与型之间只反映限制因素的不同,改造对象和改造措施的不同,没有质上的差别。土地限制型划分为:无限制、水文与排水条件限制、土壤盐碱化限制、有效土层厚度限制、土壤质地限制、基岩裸露限制、地形坡度限制、土壤侵蚀限制、水分限制、温度限制等。各个限制因素分若干级,分级指标以满足能够进行农、林、牧分等为原则。由于我国幅员辽阔,地区之间的自然经济条件差异较大,各潜力区或几个潜力区可分别建立适用于本潜力区的指标。

土地资源单位: 即土地资源类型,是土地资源分类的基层单位,由地貌、土壤、植被及利用类型组成。地貌按形态划分为平地、岗地、台地、丘陵、山地、谷地和沙地六大类。其下根据评价的需要续分若干类型。土壤类型基本上按1978年拟订的《中国土壤分类暂行草案》的规定,以土类、亚类为主。植被以亚型、群系组为主。利用类型划分为水田、水浇地、旱耕地、林地、灌木林地、经济林地、草地、灌丛草地等主要利用类型。土地资源单位的命名为地貌、土壤、植被、利用类型联名法,如平地黑土旱耕地、山地黄壤阔叶林地。

评价方法 土地评价对象是土地资源单位。土地评价的依据是每块图斑中组成土地资源单位的各要素的综合特征和限制因素的强度,土地评价的基本方法是主宜性评价与多宜性评价相结合; 主导因素与综合分析相结合。评价的程序是农、林、牧分类评价,由低级向高级归并。其具体步骤为: ❶分别评定土地资源单位的农、林牧质量等级。如岗地黑钙土羊草针茅草地,在无限制的情况下为一等宜农、二等宜林、一等宜牧土地。

❷根据限制因素的强度,再分别评定农、林、牧质量等级,如上述土地资源单位,如果其限制因素为11(土层厚度为50~79厘米),则其限制因素强度所规定的等级可以为二等宜农、二等宜林、一等宜牧。

❸根据❶和

❷项,定出该图斑最后的等级为二等宜农、二等宜林、一等宜牧的土地。

❹在评出农、林、牧土地质量等的基础上归并为土地适宜类。如上述图斑中属宜农、宜林、宜牧的土地。在土地评价中还规定: 稳定的农耕地只做农业评价,不稳定的农耕地或质量很差的农耕地则要做农、林、牧评价; 平地、岗地的林地原则上只做农、林评价,丘陵、山地上的林地原则上只做林业评价,平地、岗地、丘陵的草地要做农、林、牧评价;山地的草地只做林、牧评价。

- 洪濛室是什么意思

- 洪濤是什么意思

- 洪瀛是什么意思

- 洪火秀是什么意思

- 洪灵菲是什么意思

- 洪灵菲传是什么意思

- 洪灾是什么意思

- 洪灾(特大洪水)是什么意思

- 洪炉是什么意思

- 洪炉朝阳是什么意思

- 洪炉点雪是什么意思

- 洪炉燎发是什么意思

- 洪炉燎毛是什么意思

- 洪炎是什么意思

- 洪炎《四月二十三日晚同太冲表之公实野步》 - 宋山水诗赏析是什么意思

- 洪炎《山中闻杜鹃》是什么意思

- 洪炎秋是什么意思

- 洪炜是什么意思

- 洪炯是什么意思

- 洪炯桓是什么意思

- 洪炳文是什么意思

- 洪烈是什么意思

- 洪烛疮是什么意思

- 洪焕春是什么意思

- 洪焱祖是什么意思

- 洪煨莲是什么意思

- 洪煨蓮是什么意思

- 洪熔是什么意思

- 洪熙官是什么意思

- 洪燮元是什么意思

- 洪爲溥是什么意思

- 洪特规则是什么意思

- 洪猷是什么意思

- 洪玉才是什么意思

- 洪玉文是什么意思

- 洪玉钦是什么意思

- 洪玉麟是什么意思

- 洪玕是什么意思

- 洪玥是什么意思

- 洪珝谋财造假案是什么意思

- 洪琮是什么意思

- 洪瑹是什么意思

- 洪瑹《浪淘沙别意》是什么意思

- 洪瑹《菩萨蛮宿水口》是什么意思

- 洪瑹《菩萨鬘》是什么意思

- 洪生是什么意思

- 洪用斌是什么意思

- 洪甫是什么意思

- 洪略是什么意思

- 洪番永盛军安抚司是什么意思

- 洪皓是什么意思

- 洪皓《临江仙怀归》是什么意思

- 洪皓(《全宋词》ⅱ:1000)是什么意思

- 洪皓《江梅引》是什么意思

- 洪皓《江梅引忆江梅》是什么意思

- 洪矩是什么意思

- 洪石岩工程是什么意思

- 洪砥平是什么意思

- 洪祀是什么意思

- 洪祖仁是什么意思