光周期现象photoperiodism

植物对昼

夜光照与黑暗交替发生反应的现象。植物的许多生理过程如腋芽演变、花发端、花芽分化、性细胞形成、鳞茎、块茎、球茎等无性繁殖器官形成以及落叶、休眠等发育过程和季节性变化,都有光周期现象。

1920年加纳(W.W.Garner)和阿拉德(H. A.Al-lard) 发现光周期影响植物的开花,把植物分为短日植物、长日植物和日中性植物等光周期反应类型。20世纪50年代博思威克(H.A.Borthwick)、亨德里克斯(S. B. Hendricks)等发现光敏色素,对长日植物和短日植物光敏色素昼夜变化与成花诱导的关系以及光周期诱导下茎端诱发变化等方面进行深入研究,取得了新进展。中国对光周期现象的研究始于20世纪50年代,1981年发现了光敏核不育水稻。

光周期反应类型 白天与黑夜的相对长度称光周期。开花对光周期的反应因植物种类而异。短日植物要求光照长度短于一定数值,才能开花或提早开花。如水稻、玉米、粟、大豆、黄麻、红麻、烟草以及紫苏、苍耳、菊等。长日植物要求光照长度超过一定数值,才能开花或提早开花。如小麦、大麦、豌豆、油菜、甜菜、萝卜、菠菜以及白芥、毒麦、天仙子等。日中性植物开花不要求一定的光照长度。如番茄、黄瓜等。

除以上三个主要类型外,还有一类植物为中日性植物。开花要求较窄范围的中间光照长度,光照长度超出这个范围不能开花。如甘蔗只能在12小时左右的光照下开花。短日植物和长日植物还可分为两个亚类:绝对短日植物和绝对长日植物有明确的临界日长; 而相对短日植物和相对长日植物没有明确的临界日长。作物的光周期反应还因品种而异,同一种作物中,不同品种的光周期反应类型也常不相同。

植物光周期性的形成与地理起源有密切关系。热带和亚热带起源的植物多半属于短日植物,温带和寒带起源的植物多半属于长日植物。在向原产地以外其他气候带扩展过程中,出现新的变种和品种,对光周期的反应逐渐减弱,光周期反应类型发生变化,由绝对短日或绝对长日性变为相对短日或相对长日性,以至日中性。

光周期诱导 能诱导植物开花的最长(短日植物)或最短(长日植物)的光照长度临界值称临界日长。开花所需的光周期诱导天数随植物种类、年龄、光照长度和温度而变化。光周期诱导所需的光照度很低,如水稻对8~10 lux,大豆对6.5 lux就有光周期反应。在非诱导条件下,光周期效应能继续维持一段时间。待诱导效应逐渐消失后,转入营养生长。但也有少数植物如苍耳,诱导态一旦建立后,能维持很长时间。对短日照植物,长光照兼有停止发育与解除发育的双重作用,即在超过临界日长的光照下,发育不能进行,而且已发育的还将被解除。光照越长,天数越多则作用越大。光周期和温度条件必须同时具备,光周期诱导才能进行。光周期是光周期诱导的主要条件之一,温度对光周期诱导的效应也很重要,温度过低,光周期诱导不能进行。一般夜温的影响大于昼温。后半夜温度的影响大于前半夜。

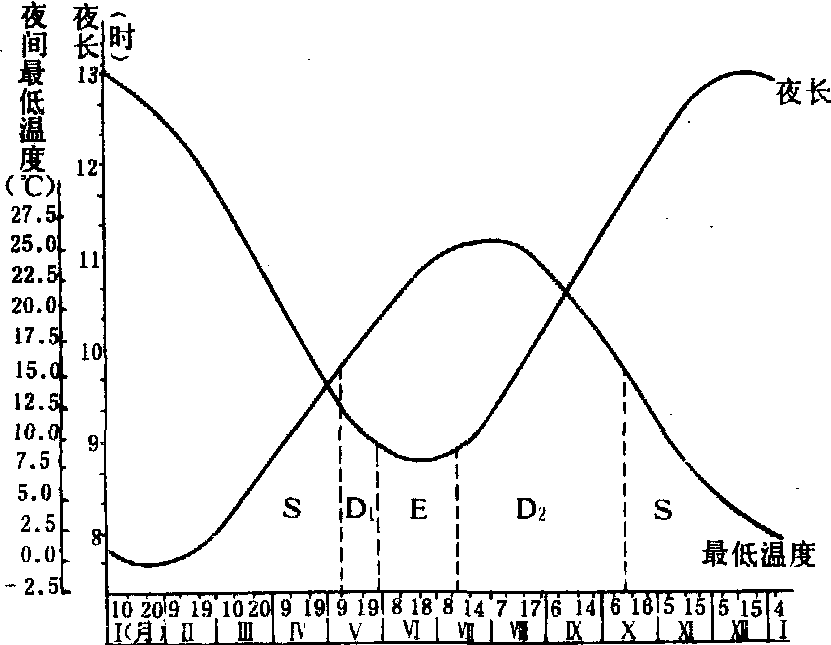

自然条件下 对于短日植物或长日植物,在一年中均有发育季节与非发育季节的区分。非发育季节的形成是该季节光照长度或温度不适宜植物发育。非发育季节的长短取决于非诱导光照长度和温度天数的多少。短日植物的非发育季节尚可根据非诱导条件是低温或光照长度过长,进一步区分为发育停止季节与发育解除季节。例如南京地区晚稻的发育季节一年中有两个; 非发育季节有发育停止季节与发育解除季节的不同(见图)。

晚稻的发育季节

品种:晚粳稻武农早; 地点: 南京(32°N)。夜长不含晨昏暗影,D1为第一发育季节,D2为第二发育季节,E为发育解除季节,S为发育停止季节。

植物临界日长的形成与原产地的纬度有密切关系,纬度愈高,植物的临界日长愈长。短日植物水稻品种的临界日长与其原产地自然光照长度由长到短时的光照长度相一致。由于光周期特别是临界日长的作用,使植物的分布具有明显的地理性和季节性。短日植物在较高纬度地区显然不能适应,生长在同一地区光周期性不同的植物,开花季节也不相同。

光敏色素与光周期诱导 叶片是植物光周期信号的接受器官,光敏色素是植物光周期信号的接受体。光周期通过光敏色素的不同存在形式 (红光吸收型Pr和远红光吸收型Pfr)的相互转变而调节植物的开花(见光敏色素)。

短日植物与长日植物的开花都受光敏色素的控制,都涉及高低两种水平Pfr反应。两类植物的主要差别在于这些反应的最有利时间不同。在短日植物中,高Pfr反应在暗期的初期完成,低Pfr反应发生在暗期的后期(如在暗期开始时用远红光照射,以降低Pfr水平,或在暗期后期用红光打断暗期,以提高Pfr水平,开花都将受到抑制)。短日植物要求相继进行的高Pfr反应和低Pfr反应,每天光暗周期内Pfr水平的变化是必要的。在长日植物中,低Pfr反应在暗期的初期首先发生,在后期则发生高Pfr反应(远红光在暗期初期,红光在后期有促进成花的作用)。长日植物要求中间水平的Pfr,一天中Pfr水平变化不是绝对必需的。因此在适宜的红光和远红光的混合光照下,连续光照开花最早。

光周期诱导与花发端 光周期可以诱导短日植物和长日植物体内激素和其他代谢物质的变化。光周期诱导不久,短日植物和长日植物的顶端(茎端)碳水化合物水平均显著增加; 花原基形成时,短日植物叶中细胞分裂素含量降低,而长日植物增加; 临近花发端时,一般短日植物和长日植物叶片和顶端的生长素水平均较低: 花发端时,短日植物顶端赤霉素含量降低,而长日植物增加。激素和其他代谢物质参与顶端诱发过程,能够引起若干诱发变化。在光周期诱导下,全部诱发因子才能完成花诱发过程,并不可逆地导致花原基分化(见花发端)。如长日植物白芥,已知一天长光照可以诱导顶端可溶性糖和叶中细胞分裂素增加,分别引起顶端有关能量代谢序列(包括转化酶活力、线粒体数和琥珀酸脱氢酶活力增加) 与有丝分裂活动序列(包括早期有丝分裂活动增加和细胞同步化)两个序列的诱发变化。

由于无限生长植物顶端诱发的时限性,腋芽演变也有光周期现象。如无限结荚大豆腋芽顶端一般仅在数天内能感受成花刺激,最终形成顶生总状花序的有限枝条(仅有一节)。腋芽顶端开始分化营养叶原基以后,便不可逆地形成无限生长枝条。

花发育的光周期现象 花发端后光周期反应类型也改变。以花发端的光周期反应为基础,可以将花发育对光周期反应的变化区分为5个类型: ❶花发端要求一定的光周期,而花发育为日中性。如高凉菜花发端要求短光照,而花发育速率不受光周期影响。

❷花发端为日中性,而花发育要求一定的光周期。如菜豆花发端为日中性,而花发育要求短光照。

❸花发端和花发育对光周期的要求相同。如菊花的花发端与花发育均要求短光照,花发端后长光照抑制花发育。

❹花发端与花发育均对光周期敏感,但对光周期的要求不同。花发端要求短光照而花发育要求长光照,或花发端要求长光照而花发育要求短光照。

❺花发端和花发育均为日中性。

非诱导光周期对花发育的抑制效应主要表现在花芽滞育、花器畸形、花粉败育以及性别改变、向营养生长逆转等方面,因植物种类、非诱导光照条件的作用时期等而异。花发育的光周期现象也是受光敏色素不同存在形式的相互转变所控制。赤霉素、生长素等激素对花发育过程也有调节作用。

光敏核不育水稻的花发育要求短光照,在短光照下,穗分化和花粉发育才能进行,才能自交结实。在长光照下花粉败育,并且子代能继续保持这种特性。因此可以利用这种不育系,在短光照下繁殖不育系种子,在长光照下杂交制种,为水稻杂种优势利用开辟了新途径。

无性繁殖器官形成的光周期现象 除开花以外,植物无性繁殖器官的形成也要求一定的光周期诱导。如短日植物马铃薯、菊芋和秋海棠的块茎形成,薯蓣和大丽菊的块根形成也要求短光照。绝对长日植物葱、蒜和洋葱的鳞茎形成要求长光照。与成花的光周期现象一样,无性繁殖器官的形成也是受光敏色素的不同存在形式的相互转变所控制,都涉及高低两种水平Pfr反应。细胞分裂素、赤霉素和生长素等植物激素对无性繁殖器官的形成也有调节作用。

光周期现象photoperiodism

植物对昼夜相对长度发生的反应。受光周期调节的生理过程有花发端、花芽分化、性细胞形成、腋芽演变、秋季落叶、芽休眠、地下贮藏器官(鳞茎、球茎、块根、块茎)的形成等。根据开花对光照长短的反应,一般将植物分为长日植物、短日植物和日中性植物三个主要类型。此外,还有长-短植物、短-长植物、中日性植物和两端日照植物等。不同植物对光周期的反应与其地理起源和生长季节有密切的关系。是植物长期受自然选择和人工选择的结果。光周期现象中光是主导因子,其他外界因子也有一定影响,尤其是低夜温的作用最为明显。温度不仅影响光周期现象通过的迟早,而且可改变对日照的要求(即光周期反应类型)。光周期现象对合理引种,调节播栽期,提高作物的产量和品质;对人工促进或延迟开花,杂交亲本的花期相遇;对加速世代繁殖,缩短育种年限都有重要的应用价值。

光周期现象

植物对于白天和黑夜的相对长度产生反应的现象。对花芽分化、贮藏器官形成、休眠等都有影响。常用人工延长或缩短光照时间来控制植物开花。

- 真草是什么意思

- 真草同源,形直意曲是什么意思

- 真草干字文帖是什么意思

- 真草隶篆是什么意思

- 真草隶篆四体大字典是什么意思

- 真菊形团是什么意思

- 真菌是什么意思

- 真菌中毒症是什么意思

- 真菌传棒状病毒组是什么意思

- 真菌传直杆病毒组是什么意思

- 真菌倍体性是什么意思

- 真菌准性生殖是什么意思

- 真菌分类是什么意思

- 真菌变异是什么意思

- 真菌名词及名称是什么意思

- 真菌大纲是什么意思

- 真菌学是什么意思

- 真菌工程学是什么意思

- 真菌性外阴炎是什么意思

- 真菌性征是什么意思

- 真菌性皮肤病是什么意思

- 真菌性结膜炎是什么意思

- 真菌性脑膜炎是什么意思

- 真菌性脑膜脑炎是什么意思

- 真菌性角膜溃疡是什么意思

- 真菌性角膜炎是什么意思

- 真菌性阴道炎是什么意思

- 真菌性食物中毒是什么意思

- 真菌感染是什么意思

- 真菌无性繁殖是什么意思

- 真菌有性生殖是什么意思

- 真菌检查是什么意思

- 真菌毒素是什么意思

- 真菌生活史是什么意思

- 真菌界是什么意思

- 真菌病是什么意思

- 真菌病护理是什么意思

- 真菌病毒是什么意思

- 真菌的杀灭是什么意思

- 真菌皇后是什么意思

- 真菌管型是什么意思

- 真菌类生物战剂是什么意思

- 真菌繁殖体是什么意思

- 真菌细胞结构是什么意思

- 真菌营养体是什么意思

- 真菌败血症是什么意思

- 真菌过敏症是什么意思

- 真菌鉴定手册是什么意思

- 真菌(寄生于动物)是什么意思

- 真菌(霉菌)及其毒素对食品污染是什么意思

- 真菩萨烧个什么假香是什么意思

- 真菩萨面前,莫要烧假香是什么意思

- 真萨是什么意思

- 真著是什么意思

- 真葬是什么意思

- 真蒂利是什么意思

- 真蒇是什么意思

- 真蕨纲是什么意思

- 真藏是什么意思

- 真虚假实是什么意思