信息传递模式

信息传递指通过一定媒介使信息从时间空间的一点向另一点移动的行为。信息的传递是一种复杂的现象,可借助于传递模式加以分析。所谓模式,是对某一实体或事项的结构或过程作出一种简化的理论概念。模式具有结构型,描述某事件的结构; 过程型,说明事物的构成环节; 功能型,从能量、力量及其方向的角度来描述事物。大多数信息传递都属于功能型式。

(1)拉斯韦尔模式。1948年,美国政治学家拉斯韦尔在其论文 《传播在社会的结构和功能》 中提出:“描述传播行为的一个方便的方法,是回答下列五个问题:谁? 说了什么? 通过什么渠道? 对谁? 产生什么效果? 这句话被称为“拉斯韦尔公式”。

谁(传播者)→说什么(讯息)→通过什么(渠道)→对谁(接收者)→产生什么(效果),这个传播模式基本上概括了传播研究的各个领域:“谁”代表控制研究,“说什么”属内容分析,“通过什么渠道”是媒介研究,“对谁”属受众分析,“产生什么效果”则是研究传播者、内容及媒介对接收者产生什么影响的效果分析。

(2)申农与韦佛模式。1949年,美国贝尔电话实验室的申农及其合作者韦佛在 《通信的数学理论》 中提出了一个通信系统的模型,被人们视作信息的基本模式。

在该通信系统模型中,信源发出信息,经过编码器,把信息变成信号。信号在传递过程中会受到噪声的干扰,所以接收端接收到的实际是“信号十噪声”。经过译码器,把信号还原成信息,传递给信宿——信息的接收员。

申农和韦佛这一通信系统模式不仅适用于通信系统,也可推广到其它通信系统。他们在该系统中提出了一个新因素“噪声”,表示信息在传递过程中受到干扰的情形,这说明信息系统的基本问题是解决有效性和可靠性这两方面的问题。即以最大速率准确无误地传递信息。“噪声”的概念也使人们注意研究信息传递过程中的干扰与障碍问题。

(3)米哈依洛夫模式。前苏联情报学家米哈依洛夫认为,科学情报活动是科学交流的组成部分。科学交流可归纳为:非正式过程,如科学家与专家之间的对话,参加同行的实验室、展览会、交换书信、出版物预印本和单行本等。这些传递交流活动有明显的个性特性,不大可能与科研活动分开。另一类是正式过程,如科学出版物的编辑出版与印刷发行过程,图书馆书目工作与档案事务、科学情报工作等,基本上是与科学文献有关的。

信息交流的非正式过程基本上由科技人员自己来完成,亦称直接交流。直接交流传递速度快,针对性强,反馈速度快,易于理解,并且可以了解通常不写进论文中的细节。正是因为直接交流具有以上优点,非正式过程才在交流中占有重要的地位。研究表明,信息交流中的相当大的部分是通过非正式过程进行的,人们在产生信息需求时也往往先着眼于非正式通道。普赖斯指出,科学家使用的资料“80%左右是他在这些资料正式报道之前通过非正式通道从其他研究员那里得到的。即通过代表会、讨论会、预印本或是通过现在被称为 ‘无形的集体’ 的其它一些场合或手段得到的”。但直接交流也有一些缺点,如传递、利用范围有限,缺乏有效的社会监督。因此,我们也不要过分夸大直接交流的作用。

信息交流的正式过程以文献为基础,亦称间接交流。文献是一存储型的传递媒介,可以广泛散布,长期流传,便于人们随时随地的使用。因此,文献信息交流成为当代信息交流的重要形式。当然以文献为基础的间接交流也有传递速度慢、反馈不及时等缺点。人们在信息交流实践中常常把直接交流与间接交流结合起来,灵活运用,以扬长避短,取得最好的交流效果。

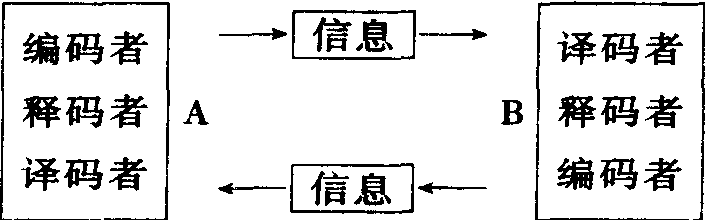

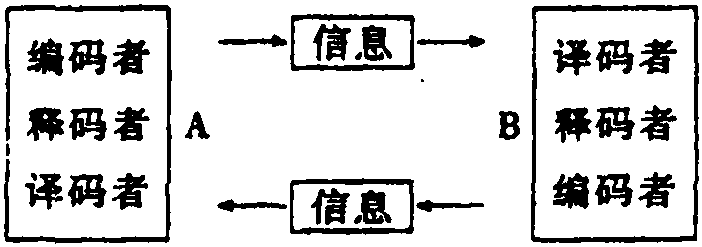

(4)施拉姆模式。著名传播家施拉姆1955年提出的信息传递模式是一个循环性模式,如下图所示:

在这个施拉姆模式中,A、B双方都必须将要表达的意义制成代码,传递给对方,同时须将对方传送来的信息译码。通过信息交流,A、B两者之间形成了信息互动。A的信息输出,对B来说是一种输出; 而B的输出,即对于所发出的信号的反应,实际就是对于A的反馈。如果站在B的立场上,A对于B所发生的信号的反应,亦可视为对B的输出的反馈。从这个意义上说,信息交流是一个循环过程。

早期的信息传递模式大多是直接线路模式即由信息发出者单向地向接收者传递信息。但实际上信息传递总是互动的、双向的过程,严格地说,用“信息交流”这一概念取代“信息传递”更为合适。施拉姆模式的特点在于引进了反馈的概念,将反馈过程与交流者的互动过程联系起来,把信息交流理解成为一种互动的、循环往复的过程,而不是一种直线单向过程。这种模式可能更符合信息交流的实际状况。

(5)兰开斯特模式。美国情报学家兰开斯特提出了一个“信息传递循环圈”,来说明文献信息的正式交流过程。首先是用户群,它指特定科学领域里工作的人们,他们中间有的从事研究发展活动,有的从事开发应用活动。在某种意义上说,他们都是信用信息用户,并且其中有些人也是信息产品的创造者。这意味着,假如用户群中有些人的活动使另外一些人感兴趣的话,那么这些人则以报告的形式,阐述他们的经验、研究或看法,这便是循环圈中“著者的作用”。把著者的著作大量的复制并广为分发(即出版发行),则是一次“出版物的作用”。一次出版物可以是图书、杂志、技术报告、学位论文、专利等。在信息传递循环圈中,“情报中心”,指图书馆、各类信息机构和二次出版社(商)对采集到的文献信息进行编目、分类、标引及其它组织管理,形成二次出版物,并根据用户需要,提供各种形式的信息服务。显然情报中心在循环圈中发挥着极为重要的作用。循环圈中的最后阶段是用户群吸收信息的阶段,通过吸收信息过程,用户可获得能用于他的研究和发展,应用开发活动中的信息。这些活动又会产生新的著作和出版物,从而使循环圈又继续下去。

兰开斯特模式比较完整的概括了目前的文献信息交流状况。遗憾的是,该模式只表示了正式渠道的信息传递,而没有说明信息交流的非正式过程。但是,如果我们了解兰开斯特本人提出该模式的目的是为了弄清情报中心和服务在整个信息传递循环圈中所起的作用,该模式的局限性也就可以理解了。

信息传递模式

信息传递指通过一定媒介使信息从时间空间的一点向另一点移动的行为。信息的传递是一种复杂的现象,可借助于传递模式加以分析。所谓模式,是对某一实体或事项的结构或过程作出一种简化的理论概念。模式具有结构型,描述某事件的结构;过程型,说明事物的构成环节;功能型,从能量、力量及其方向的角度来描述事物。大多数信息传递都属于功能形式。

(1)拉斯韦尔模式。1948年,美国政治学家拉斯韦尔在其论文《传播在社会的结构和功能》中提出: “描述传播行为的一个方便方法,是回答下列五个问题:谁?说了什么?通过什么渠道?对谁?产生什么效果?”这句话被称为: “拉斯韦尔公式”。

谁(传播者)→说什么 (讯息)→通过什么(渠道)→对谁(接收者)→产生什么(效果),这个传播模式基本上概括了传播研究的各个领域: “谁”代表控制研究,“说什么”属内容分析,“通过什么渠道”是媒介研究,“对谁”属受众分析,“产生什么效果”则是研究传播者、内容及媒介对接收者产生什么影响的效果分析。

(2) 申农与韦佛模式。1949年,美国贝尔电话实验室的申农及其合作者韦佛在《通信的数学理论》中提出了一个通信系统的模型,被人们视作信息的基本模式。

在该通信系统模型中,信源发出信息,经过编码器,把信息变成信号。信号在传递过程中会受到噪声的干扰,所以接收端接收到的实际是“信号+ (00号)噪声”。经过译码器,把信号还原成信息,传递给信宿——信息的接收员。

申农和韦佛这一通信系统模式不仅适用于通信系统,也可推广到其他通信系统。他们在该系统中提出了一个新因素“噪声”,表示信息在传递过程中受到干扰的情形,这说明信息系统的基本问题是解决有效性和可靠性这两方面的问题。即以最大速率准确无误地传递信息。“噪声”的概念也使人们注意研究信息传递过程中的干扰与障碍问题。

(3)米哈依洛夫模式。前苏联情报学家米哈依洛夫认为,科学情报活动是科学交流的组成部分。科学交流可归纳为: 非正式过程,如科学家与专家之间的对话,参加同行的实验室、展览会、交换书信、出版物预印本和单行本等。这些传递交流活动有明显的个性特性,不大可能与科研活动分开。另一类是正式过程,如科学出版物的编辑出版与印刷发行过程,图书馆书目工作与档案事务、科学情报工作等,基本上是与科学文献有关的。

信息交流的非正式过程基本上由科技人员自己来完成,亦称直接交流。直接交流传递速度快,针对性强,反馈速度快,易于理解,并且可以了解通常不写进论文中的细节。正是因为直接交流具有以上优点,非正式过程才在交流中占有重要的地位。研究表明,信息交流中的相当大的部分是通过非正式过程进行的,人们在产生信息需求时也往往先着眼于非正式通道。普赖斯指出,科学家使用的资料“80%左右是他在这些资料正式报道之前通过非正式通道从其他研究员那里得到的。即通过代表会、讨论会、预印本或是通过现在被称为‘无形的集体’的其它一些场合或手段得到的。”但直接交流也有一些缺点,如传递、利用范围有限,缺乏有效的社会监督。因此,我们也不要过分夸大直接交流的作用。

信息交流的正式过程以文献为基础,亦称间接交流。文献是一存储型的传递媒介,可以广泛散布,长期流传,便于人们随时随地的使用。因此,文献信息交流成为当代信息交流的重要形式。当然以文献为基础的间接交流也有传递速度慢、反馈不及时等缺点。人们在信息交流实践中常常把直接交流与间接交流结合起来,灵活运用,以扬长避短,取得最好的交流效果。

(4)施拉姆模式。著名传播家施拉姆1955年提出的信息传递模式是一个循环性模式,如下图所示:

在这个施拉姆模式中,A、B双方都必须将要表达的意义制成代码,传递给对方,同时须将对方传送来的信息译码。通过信息交流,A、B两者之间形成了信息互动。A的信息输出,对B来说是一种输出;而B的输出,即对于所发出的信号的反应,实际就是对于A的反馈。如果站在B的立场上,A对于B所发出的信号的反应,亦可视为对B的输出的反馈。从这个意义上说,信息交流是一个循环过程。

早期的信息传递模式大多是直接线路模式即由信息发出者单向地向接收者传递信息。但实际上信息传递总是互动的、双向的过程,严格地说,用“信息交流”这一概念取代“信息传递”更为合适。施拉姆模式的特点在于引进了反馈的概念,将反馈过程与交流者的互动过程联系起来,把信息交流理解成为一种互动的、循环往复的过程,而不是一种直线单向过程。这种模式可能更符合信息交流的实际状况。

(5)兰开斯特模式。美国情报学家兰开斯特提出了一个“信息传递循环圈”,来说明文献信息的正式交流过程。首先是用户群,它指特定科学领域里工作的人们,他们中间有的从事研究发展活动,有的从事开发应用活动。在某种意义上说,他们都是信用信息用户,并且其中有些人也是信息产品的创造者。这意味着,假如用户中有些人的活动使另外一些人感兴趣的话,那么这些人则以报告的形式,阐述他们的经验、研究或看法,这便是循环圈中“著者的作用”。把著者的著作大量的复制并广为分发(即出版发行),则是一次“出版物的作用”。一次出版物可以是图书、杂志、技术报告、学位论文、专利等。在信息传递循环圈中,“情报中心”,指图书馆、各类信息机构和二次出版社(商)对采集到的文献信息进行编目、分类、标引及其他组织管理,形成二次出版物,并根据用户需要,提供各种形式的信息服务。显然情报中心在循环圈中发挥着极为重要的作用。循环圈中的最后阶段是用户群吸收信息的阶段,通过吸收信息过程,用户可获得能用于他的研究和发展,应用开发活动中的信息。这些活动又会产生新的著作和出版物,从而使循环圈又继续下去。

兰开斯特模式比较完整的概括了目前的文献信息交流状况。遗憾的是,该模式只表示了正式渠道的信息传递,而没有说明信息交流的非正式过程。但是,如果我们了解兰开斯特本人提出该模式的目的是为了弄清情报中心和服务在整个信息传递循环圈中所起的作用,该模式的局限性也就可以理解了。

- 桑母王安人墓表是什么意思

- 桑沥是什么意思

- 桑沥是什么意思

- 桑沥是什么意思

- 桑浦寺是什么意思

- 桑海人是什么意思

- 桑海王国是什么意思

- 桑润生是什么意思

- 桑满金是什么意思

- 桑热嘉措是什么意思

- 桑煎是什么意思

- 桑特尔是什么意思

- 桑特罗相是什么意思

- 桑班达牟达里亚尔是什么意思

- 桑甫寺是什么意思

- 桑田是什么意思

- 桑田是什么意思

- 桑田变沧海,沧海变桑田是什么意思

- 桑田碧海是什么意思

- 桑田芳藏是什么意思

- 桑田芳藏是什么意思

- 桑瘿是什么意思

- 桑瘿是什么意思

- 桑白散是什么意思

- 桑白散是什么意思

- 桑白汁是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮 地骨皮是什么意思

- 桑白皮丸是什么意思

- 桑白皮丸是什么意思

- 桑白皮(图192)是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮散是什么意思