伊儿汗国 Khan

Khan

国名。成吉思汗之孙旭烈兀于公元1256年占领伊朗全境后建立。1258年攻入巴格达。都城贴必力失(今伊朗大不里士),为蒙古四大汗国之一。疆域东自阿姆河,西到地中海,北起高加索,南至阿拉伯海。1270年,击败察合台汗国。后又西进叙利亚,南侵埃及。13世纪60年代,成为独立国家。14世纪中叶分裂,1388年为贴木儿帝国所并。

伊儿汗国

古西域国名。为蒙古成吉思汗孙旭烈兀封地。1253年建国,都大不里士。疆域以波斯故址和小亚细亚为中心,东起阿姆河,西到地中海,北自高加索,南达印度洋。伊儿汗国位于欧洲与中亚之间,在沟通东、西方经济和文化交流上起着桥梁作用。14世纪中叶,汗国发生分裂,后为帖木儿帝国所并。

伊儿汗国

一译“伊利汗国”。蒙古四大汗国之一。成吉思汗孙, 拖雷子旭烈兀的封地。蒙哥汗(宪宗)三年(1253)旭烈兀任第三次西征统帅,八年破报达(今伊拉克巴格达),后以帖必力思(今伊朗大不里士)为中心建国,至元元年(1264)被忽必烈汗(世祖)正式册封为伊儿汗。疆域东起今阿姆河,西至地中海,北自高加索,南抵印度洋,是沟通亚欧两洲经济文化联系的重要枢纽之一。阿八哈汗(1265—1282)时,相继败西利亚(今叙利亚),战埃及王,政权得到进一步巩固。合赞汗(1295—1304)时,进行一系列改革,清除积弊,制定税率,整治驿站,鼓励农桑,统一货币和度量衡,加强法制,提倡文治,是汗国最盛时期,农牧商业均得到发展,岁入增加。1317年,年仅十二岁的不赛因即位后,由于权臣出班专政,二丞相不合,内乱迭起,并遭到钦察汗月即别的进攻,国势渐衰。1334年(一说1335年)不赛因死后,诸王争立,汗位屡相更迭,在四、五年中换六汗,汗或被弑杀,或被废黜,汗国陷于分裂,国势益衰。1388年为帖木儿帝国所灭。

伊儿汗国

见 “伊利汗国”。

伊儿汗国

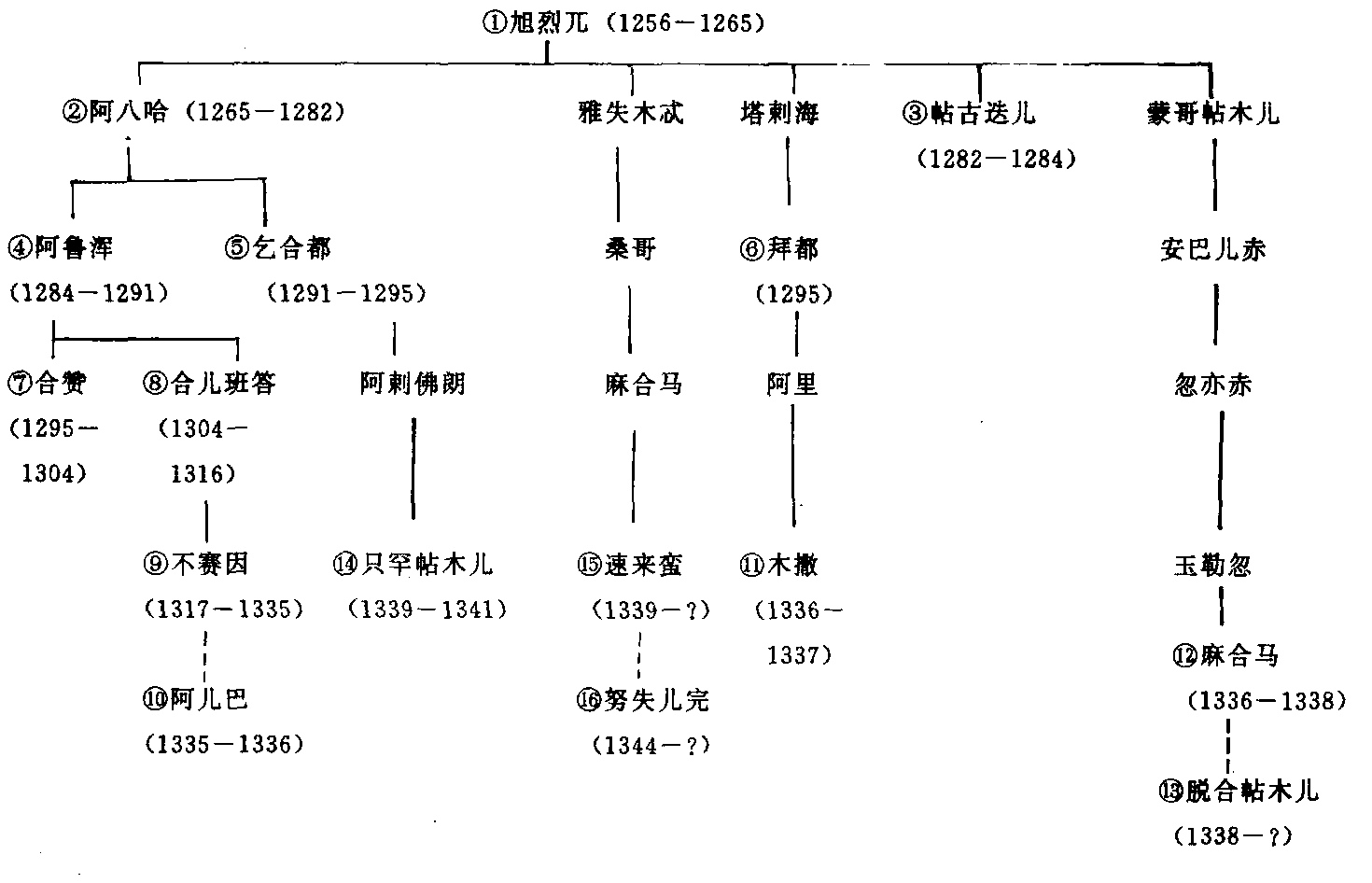

又译作伊利汗国。蒙古四大汗国之一。成吉思汗第四子拖雷汗之子※旭烈兀所创建。元宪宗三年(1253),旭烈兀受长兄蒙哥汗遣派分镇波斯,统军西征。进入波斯境后,六年(1256),灭亦思马因教派的木剌夷国。八年(1258),攻陷阿拔思王朝都城报达(今巴格达),杀末代哈里发穆斯塔辛,灭其国家。九年,分兵三路侵入叙利亚,其先锋怯的不花为密昔儿(埃及)马木留克王朝算端忽秃思击溃,始罢。旭烈兀通过西征,在波斯地区建立伊儿汗国。初以篾剌哈(今伊朗阿塞拜疆马腊格)为都城。世祖至元元年(1264),被忽必烈正式册封为伊儿汗。其疆域以波斯与小亚细亚为中心,东自阿姆河与印度河,西到地中海,北邻钦察汗国,南抵阿拉伯海。格鲁吉亚、特拉彼宗德、科尼亚、基利克、塞浦路斯及曲儿忒等国,俱向其称藩纳贡。是沟通亚欧两洲经济文化的重要枢纽之一。设宰相掌管全国政务,任命各省长官、以长子阿八哈领汗国东部呼罗珊等省地。为领土争端常与钦察汗国交战,对元朝始终处于宗藩国地位,不时朝贡。因与元朝君主同属拖雷后裔,关系较其它汗国尤为密切,双方使臣往来十分频繁。阿八哈汗(1265—1282)即位后,政权得到进一步巩固,并定都于桃里寺(今伊朗大不里士)。旭烈兀曾孙※合赞汗时(1295—1304),进行一系列改革,清除积弊,制定税率,整治驿站,鼓励农桑,加强法制,提倡文治,并改信伊斯兰教,定为国教。汗国经济、文化均有所发展,达到极盛时期。完者都汗※合儿班答时(1304—1316),迁都于新建的孙丹尼牙(今伊朗苏丹尼耶)。元统二年(1334,一说1335),※不赛因汗死后,诸王争立,汗位屡相更迭,汗或被杀,或被废黜,汗国陷于分裂,形成割据局面。14世纪末为帖木儿帝国所灭。附:伊儿汗国诸汗世系。(见上页)

伊儿汗国

成吉思汗孙旭烈兀的封地,1258年攻克巴格达后建立。疆域甚广,东自阿姆河,西到地中海,北至高加索,南达印度洋。居民从事农牧业,商业相当发达。合赞汗(1295—1304)时,在宰相拉施特丁的协助下进行了一系列行政和经济改革:规定了确切的土地赋税额,废除任意征索的苛捐杂税,开办了些水利灌溉工程,将荒废土地以优惠条件分给地主们,在全国统一了度量衡制度等等,尊奉伊斯兰教为国教。十四世纪中叶,国内分裂成几个独立国家。1388年为帖木儿帝国所吞并。

- 春辉是什么意思

- 春运是什么意思

- 春近也,江南雁识归时节。是什么意思

- 春近也,看香红又怕,小桃开了。是什么意思

- 春近四绝句 - 宋·黄庭坚是什么意思

- 春还宫柳腰肢活,雨入御沟鳞甲动。是什么意思

- 春还消息访寒梅是什么意思

- 春远是什么意思

- 春远轩是什么意思

- 春迟是什么意思

- 春选是什么意思

- 春透水波明,寒峭花枝瘦。是什么意思

- 春通三径晚,家别九江遥。是什么意思

- 春郊饮散暮烟收,却引丝簧上翠楼。是什么意思

- 春酌是什么意思

- 春酎是什么意思

- 春酒是什么意思

- 春酒会是什么意思

- 春酒堂文存是什么意思

- 春酒堂诗话是什么意思

- 春酒堂遗书是什么意思

- 春酒库是什么意思

- 春酒杯浓琥珀薄,冰浆碗碧玛瑙寒。是什么意思

- 春酝是什么意思

- 春酿是什么意思

- 春醁是什么意思

- 春醅是什么意思

- 春醉醒,暮雨朝云何处,柳蹊花迳。是什么意思

- 春醑休辞介寿,鹤书已播彤廷。是什么意思

- 春醒是什么意思

- 春醖是什么意思

- 春醠是什么意思

- 春醪是什么意思

- 春醪集是什么意思

- 春醪集序是什么意思

- 春醴是什么意思

- 春釀是什么意思

- 春里是什么意思

- 春重锦堂人尽醉,和晓月,带花归。是什么意思

- 春野是什么意思

- 春野与窗是什么意思

- 春釐是什么意思

- 春鉏是什么意思

- 春錢是什么意思

- 春钱是什么意思

- 春铨试是什么意思

- 春锁深沈小院。是什么意思

- 春锄是什么意思

- 春锅是什么意思

- 春锋是什么意思

- 春锣是什么意思

- 春锦是什么意思

- 春长在,调元鼎里,不假还丹。是什么意思

- 春 长汀起义是什么意思

- 春长里是什么意思

- 春閨是什么意思

- 春闈是什么意思

- 春门是什么意思

- 春门凳是什么意思

- 春问亭是什么意思