仁頻

檳榔的別名。《漢書》司馬相如《上林賦》:“留落胥邪,仁頻并閭。”

古代名物 > 醫藥類(下) > 蔬實部 > 果 > 仁頻

仁頻 rénpín

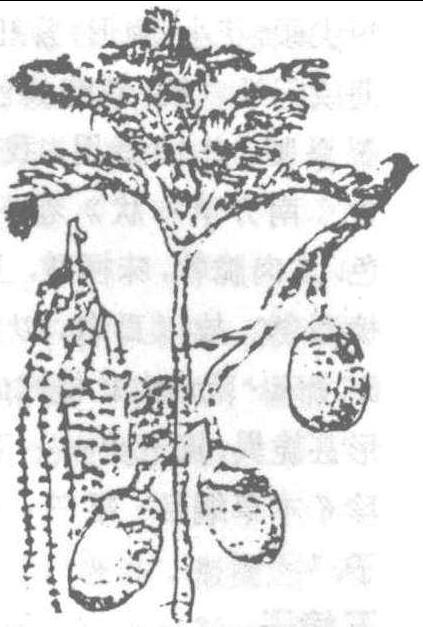

亦稱“檳榔”、“賓門”、“洗瘴丹”。棕櫚科植物檳榔的乾燥種子。圓錐形或扁球形,狀似鷄心,大如核桃,淡棕色或黄棕色,質堅,縱切可見棕色與乳白色交錯的大理石樣花紋。主治蟲積,食滯、脘腹脹痛。始載於漢代典籍,入藥初見於三國。古人據其形狀、大小、產地之别,又有山檳榔、猪檳榔、蒳子、鷄心檳榔、大腹檳榔、南海檳榔等稱謂,現多不予區分。《史記·司馬相如列傳》:“留落胥餘,仁頻并閭。”宋·羅大經《鶴林玉露》:“嶺南人以檳榔代茶,且謂可以禦瘴。”明·李時珍《本草綱目·果三·檳榔》:“〔釋名〕賓門,仁頻、洗瘴丹。”

古代名物 > 木果類 > 果木部 > 喬木 > 仁頻

仁頻 rénpín

亦稱“檳榔”、“椶”2。果木。棕櫚科。常緑喬木。莖通直,羽狀複葉叢生於頂,肉穗花序多分枝,芳香。果實長圓形,橙紅色,可食。種子、幼果、雄花蕾及果皮均入藥。分佈於廣東、廣西、福建、雲南、海南、臺灣等地。始載於秦漢典籍。《文選·司馬相如〈上林賦〉》:“留落胥邪,仁頻并閭。”李善注“孟康曰:‘仁頻,椶也。’善曰:‘《仙藥録》曰檳榔,一名椶。’然則仁頻即檳榔也。”晉·左思《吳都賦》:“檳榔無柯,椰葉無陰。”明·李時珍《本草綱目·果三·檳榔》:“賓與郎皆貴客之稱。嵇含《南方草木狀》言:交廣人凡貴勝族客,必先呈此果,若邂逅不設,用相嫌恨。則檳榔名義蓋取于此。”

仁頻

- 救急散是什么意思

- 救急方是什么意思

- 救急易方是什么意思

- 救急济难是什么意思

- 救急稀涎散是什么意思

- 救急篇是什么意思

- 救急选方是什么意思

- 救恤是什么意思

- 救患是什么意思

- 救患分灾是什么意思

- 救患除祸是什么意思

- 救情郎是什么意思

- 救手是什么意思

- 救抚是什么意思

- 救护是什么意思

- 救护中心血站/120急救中心是什么意思

- 救护人员是什么意思

- 救护兵是什么意思

- 救护列车是什么意思

- 救护医治是什么意思

- 救护垂死的人,照顾受伤的人是什么意思

- 救护战友是什么意思

- 救护所是什么意思

- 救护机是什么意思

- 救护机构的展开是什么意思

- 救护机构的配置是什么意思

- 救护滑翔机是什么意思

- 救护生命是什么意思

- 救护直升机是什么意思

- 救护站是什么意思

- 救护船是什么意思

- 救护艇是什么意思

- 救护车是什么意思

- 救护运输机是什么意思

- 救护队是什么意思

- 救护飞机是什么意思

- 救拔是什么意思

- 救拔振救是什么意思

- 救拯是什么意思

- 救挽是什么意思

- 救捞工程船是什么意思

- 救捞工程驳船是什么意思

- 救捞起重船是什么意思

- 救损安胎汤是什么意思

- 救接是什么意思

- 救提是什么意思

- 救援是什么意思

- 救援信标是什么意思

- 救援列车是什么意思

- 救援拖船是什么意思

- 救援接应是什么意思

- 救援接济是什么意思

- 救援溺水的人是什么意思

- 救援的军队是什么意思

- 救援舰只是什么意思

- 救援车是什么意思

- 救援队是什么意思

- 救搭是什么意思

- 救救叫是什么意思

- 救救她是什么意思