乌纱帽

乌纱帽成为官员专用的帽子并成为做官的代称,源于明初。据《明史·舆服志》载:“洪武三年定,凡常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服。”从此,乌纱帽成了只有当官者才能戴的帽子,平民百姓就不能问津了。明世宗时,将乌纱帽的帽翅长度缩短了,而且其宽窄也不相同,官阶越高,纱帽的双翅越窄,反之双翅越宽。

清初顺治帝入关时,由于收留了许多明代降臣,不少地方的官员们仍戴明代乌纱帽。等到清室统治巩固,才下令将乌纱帽改为红缨帽。但人们仍习惯使用“乌纱帽”一词,久之,乌纱帽便成为官位的代称了。

乌纱帽

古代士大夫的首服。初用藤编织,以草巾子为里,纱为表,涂以漆。纱经油漆后,坚固不软塌,后人去藤里而取其轻便,又于两侧伸出两支硬翅,即所谓“平施两脚,以铁为之”。始自魏晋,本为宫官所著,《晋书·舆服志》:“成帝咸和九年制:听二宫直官著乌纱帽。”南朝宋齐时,开始在士庶中流行,《隋书·仪礼七》:“帽,古野人之服也。……案,宋齐之间,天子宴私著高白帽,士庶以乌。”至隋代,贵贱皆著。隋文帝开皇初尝著乌纱帽,自朝贵以下至于冗官,通著入朝。“唐代乌纱幅被定为官服,一般儒生间也广为流行;宋亦如是。《宋史·舆服志》:“帽以乌纱,……东都时士大夫交际常服之。”陆游《忆秦娥》词:“闲欹乌帽,又过城东。”陈亮《水调歌头》词:“正尔乌纱(帽)白纻(衫),驰骛觉身轻。”

乌纱帽

古代以乌纱为原料、具有一定式样的帽子。在明代,乌纱帽被定为官帽,而唐朝时,乌纱帽只是日常生活中庶人戴的一种便帽。白居易的诗中多次出现乌纱帽,如:“昔君乌纱帽,赠我白头翁。”(《感旧纱帽》)“银篦稳𥮾乌罗帽,花檐宜乘此拨驹。”(《同诸客嘲雪中马上妓》)乌纱帽可以用来赠友,妓女也戴,文人晏饮狂舞时可戴。这类帽子又称幞头,《隋书·礼仪七》:“庶人农夫常服,是袁绍幅巾。故事,用全幅皂而向后幞发,俗人谓之幞头。”

乌纱帽wūshāmào

━━┃ 官帽。代称官员。东晋成帝时宫官着乌纱帢。南朝宋始有乌纱帽,后世多为官服。或作“乌纱”。宋·范仲淹《依韵酬章推官见赠》诗:“山人惊戴乌纱出,溪女笑隈红杏遮。”唐·刘威《旅怀》诗:“无名无位却无事,醉落乌纱卧夕阳。”明·田汝成《西湖游览志馀》:“黄尘乌帽愧平生,对客犹称旧姓名。”

乌纱帽wūshāmào

东晋时,皇帝让在宫廷中做事的官员戴一种用黑纱制成的帽子,叫“乌纱帽”。后来到南朝刘宋时,有一位叫王休仁的创造了一种用黑纱抽边扎帽边的帽子,也叫“乌纱帽”。这种帽子很快在民间流行,于是无论官民,不管贫富,都戴这种式样的帽子,只不过颜色不同而已。北宋初年,有人将男子裹头用的幞头改装为一种纱帽,很得皇帝的赏识,因此便规定朝中官员都要戴这种纱帽,连皇帝自己也不例外。这种纱帽两旁各有一根细长翅,由于翅有一尺多长,所以走起路来会上下颤动。

乌纱帽成为官员专用的帽子并成为做官的代称,源于明初。据《明史·舆服志》载:“洪武三年定,凡常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服。”从此,乌纱帽成了只有当官者才能戴的帽子,平民百姓就不能问津了。明世宗时,将乌纱帽的帽翅长度缩短了,而且其宽窄也不相同,官阶越高,纱帽的双翅越窄,反之双翅越宽。

清初顺治帝入关时,由于收留了许多明代降臣,不少地方的官员们仍戴明代乌纱帽。等到清室统治巩固,才下令将乌纱帽改为红缨帽。但人们仍习惯使用“乌纱帽”一词,久之,乌纱帽便成为官位的代称了。

乌纱帽wūshāmào

❶古代官帽,用黑色麻布或棉布制成。

❷借指官位

△ 丢了~。

乌纱帽

东晋至隋代时宫官、帝王贵臣戴的帽子。东晋时宫官戴乌纱帽。南朝宋明帝初,建安王休仁置乌纱帽,用乌纱抽扎帽边。隋时帝王贵臣多戴乌纱帽。其后渐流行于民间,贵贱皆可戴。

乌纱帽wū shā mào

比喻官位。

乌纱帽wūshāmào

古代官员戴的一种帽子,比喻官位。刘绍棠《青藤巷插曲》:“可是,我挂了个职衔,虽然有名无实,灯草芯插的~压在头上也有四两重。”|朱春雨《沙海的绿阴》:“你怕什么?怕丢~?”

省稱“烏紗”、“烏帽”。相傳三國時曹操首創帢帽,以色别貴賤,晉時已廣爲流行,且宫官多著烏色。至南朝劉宋時,建安王休仁製成一種用烏紗抽紥帽邊的帽子。後泛指以烏紗所製之帽,至隋唐仍盛行不衰。其形狀無定制,初時大致統一,多爲官服,後行於民間,式樣益多,或頂像廟宇,或邊像荷葉,或後帶帽耳。後漸與幞頭混同,而宋以幞頭行於朝野。明時被定爲官員專用之帽,民間不再隨意用之。唐·李白《答友人贈烏紗帽》詩:“領得烏紗帽,全勝白接䍦。”唐·白居易《初冬早起寄夢得》詩:“起戴烏紗帽,行披白布裘。”參閲《宋書·五行志一》、唐·劉肅《大唐新語·釐革》、五代·馬縞《中華古今注·烏紗帽》。

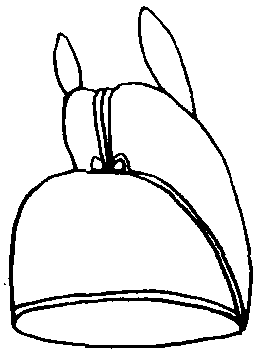

烏紗帽

(《三才圖會》)

各种人的帽子

皇帝戴的帽:王冠 皇冠 冕旒

古代帝王、官员所带的帽子:冠冕 頍弁

古代官吏的冠和佩饰:冠佩

古代御史所戴的冠:铁冠

官员戴的帽:官帽 纱帽 乌纱帽

清代的钹形官帽:钹帽

文官戴的帽:文冠

古代礼冠的一种,次冕一等:爵弁

执法官﹑御史等所戴的一种帽子:豸冠(獬豸冠) 铁豸 柱后 惠文冠

古代贵族的一种帽:弁

古人冠的一种:巾

古代贵妇的帽:冠子

后妃戴的饰有宝物的如凤凰状的帽:凤冠(~霞帔)

武士戴的帽:武冠

古代的一种武冠:庆忌冠

僧道或隐者的帽子:云冠

道士的帽:道冠 角冠 霞冠 雷巾 华阳巾

儒生的帽:儒冠

官职

官(职官;一官半职) 秩 采 职分 阶衔 僚职 吏巾 吏职 冠巾 印信 簪笏 印把(印把子) 印靶子

封爵,官职:冠带

官职借指:乌纱(乌纱帽;保~)

世代承袭的官职:世官 世职 宗职

收入多的官职:肥缺 肥秩 优缺 好缺美官

天子的职官:王职

显贵的官职:通班 华簪 清宦 清卿

显贵的官职和爵位:青紫 银黄 荣仕穹阶 金鱼袋 高官显爵 高官尊爵

显贵重要的官职:华要 清要 清华 清紧 要显

清贵的官职:清官 清贯 清秩

高贵的官职:珪爵

重要的官职:要缺 要官 重职

中央政权中机要的官职:枢要

大的官职:大官 簪缨(~缙绅)

稳固的官职:铁钞帽 铁乌纱

如意的官职:美缺

没有实权的官职:空衔

无实权的清闲官职:素官

清闲的官职:闲简 闲职

闲散的官职:散地 闲曹 闲冗

清闲冷落的官职:闲官 闲冷

小官:微官

非常低微的官职:一阶半职 一阶半级 一班一级 一资半级 一阶半职

卑微的官职:碎职 贱职 末官 末宦薄宦 破纱帽

地位低下的官职:贱仕

低级官职:末秩

俸禄微薄的小官:斗食

现任的官职:实任

冥间的官职:灵位

官职的空额:缺(实~;补~;出~)

古代官职名:宰(宰相;太宰) 郎(中郎;侍郎) 尉(太尉;廷尉) 尹(府尹) 令(尹令;县令)

(官吏的职位:官职)

另见:官吏 职位 官位

乌纱帽wūshāmào

也称“乌纱”。黑色的纱帽。始于南北朝,后世多用为官帽。隋唐时用于天子百官,为视事及宴见宾客之服。明代定为百官公服之冠帽。乌纱帽起初用藤编织,以草巾子为里,外蒙乌纱,再涂以漆。后又去藤里不用,平施两脚,改用以铁,即向两侧伸出两支硬翅。如明初定乌纱帽形制:前低后高。两旁各插一展角,宽为一寸多,长为五寸有余,后有二飘带,通体皆圆,帽内另用网巾以束发。后成为官帽的通俗说法和官位的象征。《晋书·舆服志》:“成帝咸和九年……二宫直官著乌纱㡊。然则往往士人宴居皆著矣。而江左时野人已著帽,人士亦往往而然,但其顶圆耳,后乃高其屋云。”《宋书·五行志一》:“明帝初,司徒建安王休仁统军赭圻,制乌纱帽,反抽帽裙,民间谓之‘司徒状’,京邑翕然相尚。”《隋书·礼仪志七》:“开皇初,高祖常著乌纱帽,朝贵以下,至于冗吏,通著入朝。”唐李白《答友人赠乌纱帽》诗:“领得乌纱帽,全胜白接䍠。”白居易《感旧纱帽》诗:“昔君乌纱帽,赠我白头翁。帽今在顶上,君已归泉中。”《新唐书·车服志》皇太子之服:“乌纱帽者,视事及燕见宾客之服也。”又群臣之服:“书算律学生、州县学生朝参,则服乌纱帽,白裾、襦,青领。”五代后唐马缟《中华古今注·乌纱帽》:“武德九年十一月,太宗诏曰:‘自今已后,天子服乌纱帽,百官士庶皆同服之。’”宋陆游《探梅》诗:“但判插破乌纱帽,莫记吹落黄金船。”元锺嗣成《小梁州·失题》曲:“裹一顶半新不旧乌纱帽,穿一领半长不短黄麻罩。”王实甫《西厢记》第二本第二折:“乌纱小帽耀人明,白襕净,角带傲黄鞓。”明田艺蘅《留青日札》卷二二:“我朝服制,洪武改元,诏衣冠悉服唐制,士民束发于顶,官则乌纱帽、圆领、束带、皂靴。”俞汝楫《礼部志稿》卷一八:“洪武三年定,凡文武官常朝视事,以乌纱帽、圆领衫、束带为公服。”清叶梦珠《阅世编》卷八:“前朝职官公服,则乌纱帽,圆领袍,腰带,皂靴。纱帽前低后高,两傍各插一翅,通体皆圆,其内施网巾以束发。”《西游记》第八回附录:“小姐一见光蕊人材出众,知是新科状元,心内十分欢喜,就将绣球抛下,恰打着光蕊的乌纱帽。”

.jpg)

乌纱帽

(明王圻《三才图会》)

.jpg)

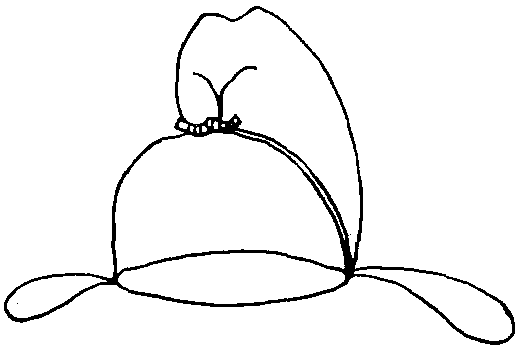

乌纱帽

(上海卢湾区明潘氏墓出土)

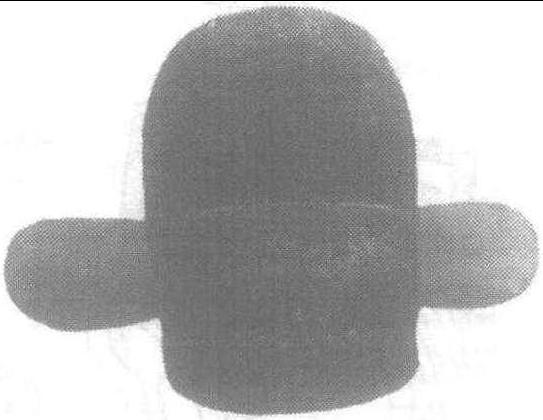

178 乌纱帽

古代男子头饰。隋朝用乌纱制做的圆顶帽子,式样多种。唐代已作为官帽。宋代以漆涂纱,帽子后面附以铁丝弯制的 “曲脚”或 “直脚”,官帽为“直脚”,形如尺。

乌纱帽

古代官员帽饰名。始自东晋,初为宫廷官员所戴。其后贵贱臣民于宴私场合皆着之,至唐时遂为官服。据载,唐代乌纱帽为官员视事及宴见宾客之时戴用。乌纱帽起初用藤编织,以草巾子为里,外蒙乌纱,再涂以漆。后又去藤里不用,平施两脚,改用以铁,即向两侧伸出两支硬翅。如明初定乌纱帽形制: 前低后高。两旁各插一展角,宽为一寸多,长为五寸有余,后有二飘带,通体皆圆,帽内另用网巾以束发。后成为官帽的通俗说法和官位的象征。

乌纱帽

又称“乌纱冠”。一种黑纱制成的官帽。传说南朝刘宋时,建安王休仁首创乌纱帽,用乌纱抽扎帽边,民间称为“司徒状”。隋文帝开皇初,曾戴过乌纱帽,于是从朝廷贵臣至普通官吏争相追仿,而且用于朝会之间,民间也广为流传。隋炀帝大业以后,由于幞头流行,乌纱帽渐渐废弃。从唐代开始,官员上朝审案宴见宾客时,多戴乌纱帽,成为官帽。一般儒生方士,也喜欢戴乌纱帽。白居易就有 “起戴乌纱帽,行披白布裘” 的诗句。这时的乌纱帽,式样尚未固定,随各人的喜好,变化多端,以新奇取胜。明代则以乌纱帽作为官员上朝处理政事的官服,状元进士也多戴此帽。此时的乌纱帽是黑色的纱或绉纱制成,形制也已经固定。内用漆藤丝或麻编织成帽胎,外罩黑纱,帽后各插一展角,宽约一寸余,长五寸,另有二飘带,前低后高,通体浑圆。质地坚硬,份量很轻。帽内另用网巾束发。由于乌纱帽成为正式的官帽,因此明政府严禁平民百姓戴用。乌纱帽也就成了官职的代称,后代常用“丢了乌纱帽”来形容官员被罢免官职。

明乌纱帽

乌纱帽

即“𫅗”。

乌纱帽wu sha mao

black gauze hat (worn by an imperial official to indicate his position)

乌纱帽wu sha mao

black gauze hat,worn by an imperial official to indicate his position

乌纱帽

black-gauze cap(/hat)

乌纱帽

❶black gauze hat (worn by imperial officials to indicate their position)

❷official post(or title)

丢了~lose one’s official post

- spat是什么意思

- spate是什么意思

- spatter是什么意思

- spatterdock是什么意思

- spatula是什么意思

- spavin是什么意思

- spa 斯帕是什么意思

- speak是什么意思

- speaker是什么意思

- speaker of the house是什么意思

- speaking是什么意思

- speak to me,my friend是什么意思

- spealbone是什么意思

- spear是什么意思

- spearfish(或marlin)是什么意思

- spear-grass是什么意思

- spearman,charles edward是什么意思

- spearmint是什么意思

- special是什么意思

- special air service是什么意思

- special drawing rights(sdrs)是什么意思

- special education是什么意思

- specialty是什么意思

- specie是什么意思

- species是什么意思

- specific gravity是什么意思

- specific heat是什么意思

- specify是什么意思

- specimen是什么意思

- speciosity是什么意思

- speciously是什么意思

- speck是什么意思

- speck in the eye是什么意思

- spectacle是什么意思

- spectacled bear(或andean bear)是什么意思

- spectacles是什么意思

- spectacularity是什么意思

- spectaeularity是什么意思

- spectate是什么意思

- spectator是什么意思

- spectator,the是什么意思

- spect/ct是什么意思

- spectral是什么意思

- spectral class是什么意思

- spectrograph是什么意思

- spectroscope是什么意思

- spectrum,optical是什么意思

- specular是什么意思

- speculate是什么意思

- speculation是什么意思

- speculative是什么意思

- sped是什么意思

- speech是什么意思

- speed是什么意思

- speedier是什么意思

- speeding是什么意思

- speedway是什么意思

- speedwell是什么意思

- speedwriting是什么意思

- speedy是什么意思