主动脉缩窄aortic stenosis

多为先天性心血管疾病之一。也有后天性引起者。先天性者病变多在主动脉弓的降部、在动脉导管或动脉韧带附近等处。单纯型者主要为动脉的血流通过障碍,表现为头颈部、上肢血压高并伴有相应高血压的症状;下肢血压低,有的由供血不足可影响发育;由于左心室负荷过重可有左心室劳损、高电压等表现,在相应导联上出现ST段压低及T波倒置。此病有时并存其他先天性病变,如室间隔缺损及动脉导管未闭等,可各有其相应表现。本病可根据情况考虑手术治疗。

主动脉缩窄coarctation of aorta

为先天性血管畸形,男性较多见。缩窄多位于主动脉峡部,可伴有其他心脏畸形。临床上可有上肢血压高、脉压大及继发头痛、耳鸣、脑血管意外;下肢血压低、脉压小及继发下肢无力、酸痛、麻木、跛行。锁骨下动脉搏动增强,下肢动脉搏动减弱。胸、背部有时可闻及侧支循环杂音。左心室肥大,可出现左心衰竭及肺水肿。心电图示左心室肥大劳损。可手术治疗。

主动脉缩窄

主动脉缩窄为非青紫型先天性心脏病之一,约占先天性心脏病的6~10%,多见于男性,发病原因可能是动脉导管关闭过程中的纤维化组织延伸到主动脉壁背侧。缩窄部位的主动脉内壁常增厚。按病理解剖可分为两型:

(1) 导管后型(成人型): 较多见,缩窄段较局限,部位多于动脉导管韧带与主动脉连接的后面或对面,呈膈膜形,动脉导管多关闭。

(2) 导管前型(婴儿型): 少见,缩窄段较广泛。发生于左锁骨下动脉与动脉导管之间广泛性缩窄约占40%。缩窄发生于左锁骨下动脉至动脉导管入口之前、上部约占40%; 缩窄不仅于主动脉峡部,并侵犯主动脉弓者约占20%。常伴动脉导管未闭及大型室隔缺损、房隔缺损等其他畸形。严重缩窄可使主动脉腔闭锁形成主动脉弓断离,导致主动脉弓与降主动脉间血流中断。

导管后型患者的病理生理改变乃因左心室搏出的血液,流到主动脉缩窄处被阻,缩窄近端血压升高,久后可引起左心室劳损和肥厚,甚至心力衰竭。流向头部及上肢等上半身的供血良好,缩窄远端供血减少,血压也降低。日久后于锁骨下动脉与降主动脉之间可形成代偿性侧枝循环,主要有:

❶锁骨下动脉的肋间动脉上支与降主动脉的第一肋间支吻合;

❷锁骨下动脉的乳内动脉分支与髂外动脉的腹壁动脉分支吻合;

❸锁骨下动脉的肩胛分支与降主动脉的肋间分支吻合。此型患儿的升主动脉常扩大,接近缩窄部位的主动脉段常较正常者缩小而呈发育不良状。

导管前型患者的病理生理改变系由于缩窄范围较广泛,且其侧枝循环尚未很好建立,上肢血液由左心室供应,而下肢血液除极少量由升主动脉通过缩窄部供应外,大部分血液由右心室经肺动脉及未闭动脉导管流入降主动脉,故肺动脉及右心室负荷增加,导致右心室代偿性肥厚,肺动脉扩张。左心则由于主动脉缩窄,血流受阻引起收缩期负荷加重,左心室及左心房相继肥大。

主动脉缩窄的临床表现,取决于缩窄的严重程度及缩窄部位。

(1)导管后型: 婴儿期可无异常症状,年长儿则有头痛、头昏、下肢阵痛及鼻衄等现象。患儿一般发育良好,面色红润,个别表现有宽肩、粗壮上肢、下肢细瘦无力,走路易跌交,跑步后常腿痛。桡动脉搏动强烈,股动脉及足背动脉搏动却延迟、减弱或消失。上肢血压增高远远超过下肢,下肢血压明显降低,有时甚至测不到 (正常下肢血压应超过上肢血压20~40mmHg),若缩窄发生于左锁骨下动脉,则左侧脉搏较右侧明显减弱。心尖搏动强烈,心界向左下扩大,胸骨左缘第2~3肋间可闻及(血流经过缩窄部位)收缩中期喷射性杂音,可传导至心尖区及背部。年长儿在肩胛骨附近、胸骨旁及腋窝处有时可触及扩张的血管,并可于背部及前胸听到连续性血管音。若同时伴有主动脉二瓣畸形或主动脉瓣狭窄,则在胸骨旁右侧第二肋间可听到Ⅱ~Ⅳ级收缩期喷射性杂音并传导至颈部。

(2) 导管前型: 常于生后数天或数周即出现症状,体重轻、烦躁不安、喂养困难、气促、多汗,甚至青紫,体检时可见上肢色泽正常,下肢呈现青紫,胸骨左缘可闻及二尖瓣返流性收缩期杂音,第二音明显亢进。多数患儿有充血性心力衰竭体征: 如呼吸困难、奔马律、肺部罗音、肝肿大及四肢浮肿等。心衰时上肢血压较下肢增高的现象可消失。本型预后较差,常于婴儿期因心力衰竭夭折。

胸部X线检查: 导管后型者,心影可正常或略增大,左第三弓延伸,左心室增大。年长儿吞钡检查可见食道受缩窄段上、下扩张血管的压迹而呈“E”字形。可见肋骨(第3~8肋)下缘因扩张的肋间动脉侧枝循环而形成锯齿状切迹,有助诊断. 导管前型者,显示右心室扩大,肺动脉段饱满,心力衰竭时示肺充血。

心电图检查: 导管后型者显示正常或有不同程度左室肥厚,严重者左胸前导联出现ST段下降,T波平坦、倒置等劳损现象。导管前型者变化多样,多示右心室肥厚,较少表现单纯左心室肥厚。

心导管及心血管造影: 左心导管可显示缩窄前后主动脉压力有明显阶差。逆行主动脉造影显示缩窄部位及范围。

主动脉缩窄的治疗,婴儿有严重充血性心力衰竭时以内科治疗为主,经治疗24小时而未见改善者,可紧急作心内插管检查,并及时手术根治。年长儿即使无症状也应于4~8岁进行根治术,术后多数患儿血压可恢复正常,仅少数术后血压仍持续不降。

主动脉缩窄

主动脉缩窄为主动脉管腔先天局限性狭窄,常见于左锁骨下动脉与动脉导管(或动脉韧带)之间。主要危害是缩窄近端发生高血压,而远端血供不足。男性发病者较多。

根据缩窄部位与动脉导管的关系可分为导管前、导管后缩窄两种。导管前缩窄发生于主动脉弓的动脉导管(韧带)近端,呈环状或节段性缩窄,常伴其他复杂畸形,如动脉导管未闭、房间隔或室间隔缺损、大血管错位等,以致生后早期发生心力衰竭而死亡。但如缩窄程度不严重,伴动脉导管未闭,侧支循环丰富,无心内畸形时,缩窄远端的血液可由动脉导管供应,也可避免早期天折。导管后缩窄,病变位于主动脉弓远端、锁骨下动脉开口以下,动脉导管(韧带)远侧,动脉导管大多已闭合,缩窄范围局限,侧支循环丰富,常无其他心内畸形。

主动脉缩窄的主要症状与其并发症有关; 如充血性心力衰竭、细菌性动脉内膜炎,主动脉瘤破裂及脑溢血。充血性心力衰竭主要见于婴儿期和30岁以后,细菌性动脉内膜炎多发生于10~40岁,主动脉瘤破裂及脑溢血多见于20~30岁之间。

导管前缩窄(婴儿型):初生时下肢脉搏微弱,因肺动脉血由动脉导管进入降主动脉,致下肢紫绀而上肢正常,交界线在骨盆水平。早期出现呼吸困难、肺部罗音、心脏扩大、肝大、心力衰竭等症状。心脏杂音可因其他伴发畸形而异。X线检查见心脏扩大或有其他心血管畸形征象。心电图示右心室肥大。心血管造影可确定诊断并显示病变部位和程度。

导管后缩窄(成人型):症状于儿童或成人期出现,表现为高血压和心脏功能不全症状; 如头昏、头痛、眩晕、视力模糊、头部血管跳动和灼热感、心悸、气短,可因下肢血供不足而有下肢怕冷、麻木、行走无力、易倦及间歇性跛行等症状。少数病例,由于扩大的侧支血管压迫椎前神经丛和冠状动脉相对供血不足,而有胸痛、肢体麻木、瘫痪现象。体检发现桡动脉搏动强,股动脉搏动弱或足背动脉搏动消失。上肢血压明显高于下肢,胸壁可触及或见到有搏动扩大的侧支血管。X线检查心脏扩大,缩窄近、远端主动脉扩大,缩窄处内凹,构成左上纵隔外缘特征性“3”字影象,和扩大的肋间动脉所造成肋骨后段下缘压迹。逆行主动脉造影可确定缩窄部位、范围及其周围血管关系,并可显示未闭动脉导管。

本病可以手术治疗,手术方法有切除缩窄段后吻合,或切开狭窄处后用人造血管作补片扩大管腔口径,重建畅通的主动脉血流通道。随人造血管、血管移植术、低温麻醉、体外循环的应用,使缩窄范围较广的病例也能得到满意治疗。

婴幼儿期手术后吻合口不能随年龄而增大,吻合部位可发生再狭窄而影响远期效果,甚至迫使再次手术。因此除非危及生命,一般不宜于婴幼儿期手术。择期手术以5~8岁为宜,此时主动脉横截面积已超过成年的50%,再缩窄的可能性减少。

主动脉缩窄

主动脉缩窄症是一种较常见的先天性大血管畸形。其特点为病变处的主动脉腔径明显缩小,致使缩窄近段产生高血压,缩窄远段血供不足。98%的病例,病变位于降主动脉首段与动脉导管或韧带相交接的部位。

Bonnet于1903年根据病人的寿命期限,将主动脉缩窄分为成人型及婴儿型两类。近年来,根据病理解剖学的观点,所谓成人型宜称为导管后型,而婴儿型称为导管前型。成人型者其动脉导管多已闭合,且甚少合并其他严重的心血管畸形,故又可称为单纯型;婴儿型者多合并动脉导管未闭,并常伴有其他严重的心血管畸形,又可称为复杂型。

导管后型(单纯型、成人型)主动脉缩窄 其病变多位于降主动脉的动脉韧带附着处或其略远侧,缩窄范围较局限,不但外径缩小,更主要的是内径狭小,一般都在5mm以下,少数病人管腔完全闭锁。缩窄近段的主动脉及其分支,一般均有不同程度的扩大,甚至延长或扭曲。邻近缩窄处远端的主动脉受流体动力学的影响多呈现狭窄后扩大。由于近、远段血流阻力的差异,因而产生明显的压力阶差。近段高血压以及继发性血管病变使血管壁脆性增加,可导致主动脉破裂或颅内出血。此外,亦易并发心内膜或动脉内膜炎。机体为了增加缩窄部远端的血液供应,在发育过程中逐步形成并发展主要由锁骨下动脉分支与缩窄远端的肋间动脉、腹壁动脉等组成的侧支循环。由于缩窄近端高血压,使心脏负荷增加,引致左心室肥大及劳损。缩窄远段血供不足则可导致下肢发育不良及肌力较差等。该型缩窄病人,幼年时期多无明显症状,常在体检发现心底部杂音或上肢高血压时方引起注意。成年病人症状常较明显,可出现由于高血压引起的头昏、眩晕、视力模糊、心悸以至心脏失代偿等症状;下半身血供不足可引起下肢怕冷、麻木感、行走无力甚至出现间歇性跛行等症状。部分病人主诉胸痛,可能由于扩大的侧支血管压迫椎前神经丛所致。体检时可发现桡动脉搏动增强,股动脉搏动减弱以至扪不清,尚可发现股动脉较桡动脉搏动出现的时间延迟。上肢血压明显高于下肢,这与正常人的下肢血压高于上肢形成鲜明的对照。有时可见到颈部及锁骨上窝有明显的动脉搏动。上肢和肩部肌肉可能特别发达。听诊检查,在心底部及第6、7胸椎左旁,可闻及血流通过缩窄处产生的收缩期杂音。背部肩胛间区可能扪及扩大的侧支动脉搏动及震颤。听诊可发现由此而产生的收缩期甚或连续性杂音。眼底检查可发现视网膜动脉纡曲扩大或呈螺旋状。胸部X线检查,可见到由于主动脉弓及其分支的扩大引起的上纵隔阴影增宽,和由于左锁骨下动脉和缩窄近、远段主动脉扩大以及缩窄处形成的凹迹构成的左上纵隔外缘“3”字图形。60%以上的病人可见到由于扩大的肋间动脉造成的肋骨后段下缘的特征性压迹。心电图检查可示左心室肥大或伴有心肌劳损。逆行性主动脉造影可确诊缩窄的部位、范围与附近血管的关系以及侧支循环等情况。

导管前型(复杂型、婴儿型)主动脉缩窄 其病变多位于动脉导管近端,胎儿时期血液通过导管供应下半身,故其侧支循环难以发展。出生后如导管闭合,势必造成急剧的缩窄近段高血压和左室负荷过重,以及缩窄远段血供不足。该型病人多合并其他严重的心血管畸形,因而早期即出现难以控制的心力衰竭。体检、心电图和X线检查均可发现心脏明显增大; 主动脉造影及心导管检查可明确主动脉缩窄以及合并动脉导管未闭和其他心血管畸形的情况。

本症预后不良。据Abbott统计,导管后型者平均寿命为33岁;导管前型者90%于一岁内死于心力衰竭。

主动脉缩窄的有效治疗是施行手术,重建畅通的主动脉血流通道。导管前型缩窄病人,因常在出生后不久即产生难以控制的心力衰竭,因此应及早施行手术。对导管后型缩窄病人,一般认为以8~20岁时手术为宜。年龄过小时主动脉口径较小,进行主动脉吻合术后,易产生吻合口相对性狭窄。反之,如手术时年龄过大,主动脉及扩大的肋间动脉可能已发生继发性退行性病变,增加吻合口出血的危险性。最常用的手术方式是

❶缩窄段主动脉切除、对端吻合术; 如果缩窄段较长,切除后两端不能接合,则应施行人造血管移植术。

❷缩窄段纵向切开、补片扩大术。

❸切断锁骨下动脉,将近段下翻与缩窄远段之主动脉作吻合术。为防止阻断主动脉血流期间发生脊髓缺血性损伤导致手术后截瘫,手术宜在低温麻醉下施行。鉴于连续缝合会影响吻合口随年龄增长而相应增大,故为小儿患者施行对端吻合时,宜于前壁作间断缝合。

手术治疗效果较好,Rumel曾统计1601例手术结果,平均手术死亡率为8.6%。部分病例手术后近期血压仍偏高,多数病人在出院时血压已正常。

主动脉缩窄

主动脉缩窄是主动脉的局部狭窄,为较常见的先天性血管畸形。缩窄多发生在主动脉峡部,可能是动脉导管壁的特殊组织伸延到该处,而于出生后紧缩所致。本病多见于男性,男女比例为4~5:1。

主动脉发生局限性狭窄(缩窄),缩窄部位绝大多数是在主动脉峡部,即主动脉弓左锁骨下动脉开口的远端靠近动脉导管连接处。少数病人,缩窄可发生在左锁骨下

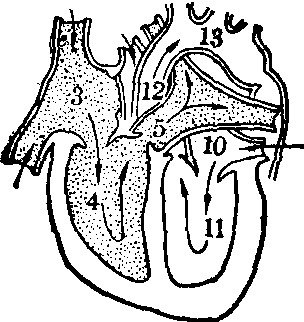

动脉开口以上或在降主动脉的一段中,不少病人伴有二叶式主动脉瓣、锁骨下动脉狭窄、主动脉瓣狭窄、动脉导管未闭、心房或心室间隔缺损、或二尖瓣狭窄等畸形。缩窄段后的主动脉常有扩大或形成动脉瘤,其近段也扩张。严重的缩窄可使主动脉腔完全闭塞,造成“主动脉弓离断”(见“主动脉弓离断”条)。左心室肥厚并可扩大(图)。

缩窄引起血流障碍,使缩窄段以上血压升高,头部及上半身的血供正常或增加; 缩窄段以下血压降低,下半身血供减少;在缩窄处上下动脉分支之间发展广泛的侧支循环,主要是锁骨下动脉的分支(包括上肋间分支、肩胛部分支、和乳房内动脉分支)与降主动脉的分支(包括肋间分支和髂外动脉分支) 之间的吻合,借以维持身体下半部的血液供应。左心室后负荷增加,于是逐渐肥厚扩大。

主动脉缩窄时心脏大血管内血流情况示意。缩窄位于主动脉弓与降主动脉交界处。主动脉内血液流经缩窄处受阻,缩窄段前、后主动脉段均扩张(与第8页正常者图比较)。

在产生并发症前,往往无明显的自觉症状,但有时可由高血压引起头痛、头胀、耳鸣、失眠等,或下肢血供不足引起下肢无力、冷感、酸痛、麻木等,年长者可有间歇性跛行。粗大的侧枝循环动脉可压迫脊髓而引起下肢瘫痪、压迫臂神经丛而引起上肢麻木和瘫痪等。后期可发生左心衰竭和肺水肿。

主要体征有:

❶上肢血压高,脉压大,而下肢血压显著地低于上肢且脉压也小(正常时股动脉收缩压较肱动脉收缩压高20mmHg以上)。胸骨上和锁骨上区常有显著搏动(由于锁骨下动脉增粗引起)。腹主动脉、股动脉、腘动脉和足背动脉脉搏微弱或不能触及。如股动脉可触到,则与桡动脉比较,可发现股动脉波较桡动脉波迟到0.1秒(正常时两者同时到达)。上肢血压增高常在10岁以后才明显。缩窄部位在左锁骨下动脉开口的近端者,左上肢血压可低于右上肢。

❷侧支循环动脉曲张、有显著搏动、其上有震颤和杂音。较常见于肩胛间区,腋部,胸骨旁和中上腹部,当病人向前弯腰时尤其明显。

❸心脏体征示心浊音界向左向下增大,心尖区有抬举性冲动。沿胸骨左缘、中上腹、左侧背部有收缩中后期吹风样杂音(2~4级)呈喷射型,为主动脉缩窄所产生。肩胛骨附近、腋部、胸骨旁可听到收缩期或连续性杂音,为侧支循环血流所引起。主动脉瓣区第二心音亢进,心尖区可有第三心音。

❹成年病人体格多较魁梧。

X线检查可见:

❶左心室增大。

❷升主动脉扩大并略向右凸出且搏动明显; 缩窄后主动脉段也扩大。在主动脉结处可呈现“3”字征,“3”字的上半为左锁骨下动脉形成,下半为缩窄后扩张的主动脉形成。

❸肋骨下缘因受曲张肋间动脉侵蚀而呈凹缺状,出现在第三肋骨以下的肋骨,且多在后半段,儿童常不明显。

心电图和心向量图正常或有左心室肥大伴劳损,年长者可有左束支传导阻滞或心房颤动。

经动脉逆行左心导管检查,可发现缩窄段的近端主动脉腔内压力增高,脉压增大;缩窄处的远段主动脉腔内压力降低,脉压减低。在缩窄的动脉段附近行选择性血管造影,可显示缩窄段位置、长短和程度,该段近端和远端的主动脉扩张以及侧支循环血管分布情况。

诊断本病往往从在年轻病人身上发现高血压或听到杂音开始,检查下肢动脉搏动和测定下肢血压而进一步提示本病的可能。本病需与高血压病或其他症状性高血压相鉴别。由后天性炎症引起的多发性大动脉炎可以导致主动脉炎症性的缩窄,其临床表现和实验室检查结果与先天性主动脉缩窄极为类似,甚难鉴别。但前者缩窄段往往较长,且常是多处动脉受累,可作鉴别诊断参考。本病并发症有脑血管意外(特别是蛛网膜下腔出血)、主动脉破裂和左心衰竭。缩窄部可发生感染性动脉内膜炎,因此而引起的动脉栓塞则局限于下肢血管。

预后视病变轻重而不同,成年病人平均寿命40岁左右,可因心力衰竭、脑血管意外、主动脉破裂等死亡。

治疗是采用外科手术将主动脉缩窄部切除,然后作对端吻合;缩窄段较长,切除后不能作对端吻合时,可行同种异体血管或人造血管移植; 不能切除时,也可行旁路移植术。手术以10~26岁之间施行较好。30岁以上由于主动脉的弹性减弱可能影响对端吻合; 10岁以下因主动脉尚在发育中,如不能作对端吻合而需血管移植时,移植的血管可能以后因两端的主动脉逐渐长大而显得狭窄。但如病儿症状明显,则在儿童期亦应施行手术治疗。

- 教诲人热情耐心,不知疲倦是什么意思

- 教诲别人有耐心,不厌烦是什么意思

- 教诲劝勉是什么意思

- 教诲勉励是什么意思

- 教诲启迪是什么意思

- 教诲告诫是什么意思

- 教诲和存问是什么意思

- 教诲存问是什么意思

- 教诲尔子,式榖(gu谷)似(嗣)之。是什么意思

- 教诲师是什么意思

- 教诲开导是什么意思

- 教诲指正是什么意思

- 教诲方式是什么意思

- 教诲晓谕是什么意思

- 教诲民人是什么意思

- 教诲爱护是什么意思

- 教诲百姓生财之道是什么意思

- 教诲的神情是什么意思

- 教诲程度是什么意思

- 教诲约束是什么意思

- 教诲诱导是什么意思

- 教诸女十二条是什么意思

- 教读是什么意思

- 教课是什么意思

- 教课书的正文是什么意思

- 教调是什么意思

- 教谏是什么意思

- 教谕是什么意思

- 教路是什么意思

- 教辅是什么意思

- 教迪是什么意思

- 教道是什么意思

- 教道不严,是师怠惰之过也。是什么意思

- 教道之结人心如此。是什么意思

- 教部是什么意思

- 教配刀是什么意思

- 教醒是什么意思

- 教长是什么意思

- 教长十字架是什么意思

- 教长国是什么意思

- 教门是什么意思

- 教门三忠是什么意思

- 教门三忠墓是什么意思

- 教门内家拳是什么意思

- 教门原根是什么意思

- 教门店是什么意思

- 教门弹腿图说是什么意思

- 教门拳是什么意思

- 教阅是什么意思

- 教阅之法,信不可忽是什么意思

- 教阅厢兵是什么意思

- 教阅房是什么意思

- 教阶体制是什么意思

- 教鞭是什么意思

- 教鞭棍子是什么意思

- 教音是什么意思

- 教音乐知识是什么意思

- 教顺是什么意思

- 教风是什么意思

- 教飞是什么意思