中衣tʂuŋŋ213 ( pfuŋ213) i213

贴身穿的衣裤: ~脏了,脱下来洗洗。繁钦《定情诗》:“何以结愁悲,白绢双~。”

〗。

〗。

中衣zhōng yī

贴身穿的裤,又称小衣,即内裤:袭人趁众奶娘丫鬟不在傍时,另取出一件~来,与宝玉更换上。(六·127)袭人听说,便轻轻伸手进去,将~褪下。(三四·765)

亦稱“中單”。古時著於祭服、朝服内的襯衣。先秦時即指深衣,其制上衣下裳相連,以素或布爲之,並配以采色邊飾。士以上階層人士家居時也作便服,庶人則以之爲常禮服。歷代中衣服用有嚴格制度,因其常服於“小衣之外大衣之中”,故名。秦漢以後,因其多爲單層布帛爲之,故又稱禪衣。服於内則爲中禪,或作中單。又因引申爲貼身内衣。因其有受汗之用,遂有汗衫之稱。因其爲連衣裳制,一説即後世的直裰。但至清代,則常常用以指内褲,此承漢代中裙而來。漢代以裙,清代以褲,著於内而近身,故皆呼爲中衣。《禮記·深衣》孔穎達疏:“深衣,連衣裳而純之以采者。素純曰長衣,有表則謂之中衣。大夫以上祭服之中衣用素……凡深衣,皆用諸侯、大夫、士夕時所著之服。故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣。’庶人吉服亦深衣,皆著之在表也。其中衣在朝服、祭服、喪服之下。”又《郊特牲》“繡黼丹朱中衣”孔穎達疏:“中衣,謂以素爲冕服之裏衣。”《後漢書·輿服志上》:“大夫臺門旅樹反坫,繡黼丹朱中衣。”刘昭注引鄭玄曰:“繡黼丹朱以爲中衣領緣也。”《漢書·江充傳》:“充衣紗縠禪衣。”顏師古注:“若今之朝服中禪也。”南朝齊·王儉《公府長史朝服議》:“並同備朝服。中單、韋舃率由舊章。”《隋書·禮儀志六》:“公卿以下祭服,裏有中衣,即今中單也。”漢·繁欽《定情》詩:“何以結秋悲,白絹雙中衣。”宋·蘇軾《荔支詩》:“海山仙人絳羅襦,紅紗中單白玉膚。”五代·馬縞《中華古今注》卷中:“汗衫,蓋三代之襯衣也。《禮》曰中單。漢高祖與楚交戰,歸帳中,汗透,遂改名汗衫。”《紅樓夢》第六回:“襲人趁衆奶孃丫環不在旁時,另取出一件中衣,與寳玉换上。”清·俞樾《茶香室三鈔·浣中衣不敢懸空處》:“每浣中衣,不敢縣之空處。”

内衣

亵(亵衣;亵绊) 衵(衵衣;衵服) 里衣

近身衣,内衣:衬

贴身的衣裤:襗

贴身的衣服:中衣

贴身内衣:衷(衷衣;衷里衣)

内衣,汗衣:襜襦

背心、背褡之类的贴身内衣:衬褡 衬搭

夏天穿的白色内衣:袢

古时斋戒期间沐浴后所穿的干净的内衣:明衣

古时穿在祭服、朝服内的里衣:中衣

中衣zhōng yī

❶贴身的内衣。繁钦《定情诗》:“何以结愁悲?白绢双~~。”

❷穿在祭服、朝服里面的里衣。《礼记·深衣》郑注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也,有表则谓之~~。”

中衣zhōngyī

❶衬在祭服、朝服之内的里衣,介于大衣和小衣之间,衣裳相连,与深衣形制相同的。以素或布为之,并配以彩色边饰。士以上阶层人士家居时也作便服,庶人则以之为常礼服。《礼记·郊特牲》:“绣黼丹朱中衣。”唐孔颖达疏:“中衣,谓以素为冕服之里衣。”汉刘熙《释名·释衣服》:“中衣,言在小衣之外,大衣之中也。”《后汉书·舆服志上》:“大夫台门旅树反坫,绣黼丹朱中衣。”南朝梁刘昭注引郑玄曰:“绣黼丹朱以为中衣领缘也。”《礼记·玉藻》:“长中,继揜尺,袷二寸,袪尺二寸,缘广寸半。”元陈澔集说:“长中者,长衣、中衣也。与深衣制同而名异者;着于内,则曰中衣,盖着在朝服或祭服之内也;着于外则曰长衣。”《隋书·礼仪志六》:“公卿以下祭服,里有中衣,即今中单也。”

❷即后世之直裰。宋赵彦卫《云麓漫钞》卷四:“或云:古之中衣,即今僧寺行者直掇,亦古逢掖之衣。”

❸贴身穿的内衣。汉繁钦《定情》:“何以结秋悲,白绢双中衣。”《红楼梦》第三十四回:“(袭人)便轻轻的伸手进去,将中衣脱下。”清俞樾《茶香室三钞·浣中衣不敢悬空处》:“每浣中衣,不敢悬之空处。”

.jpg)

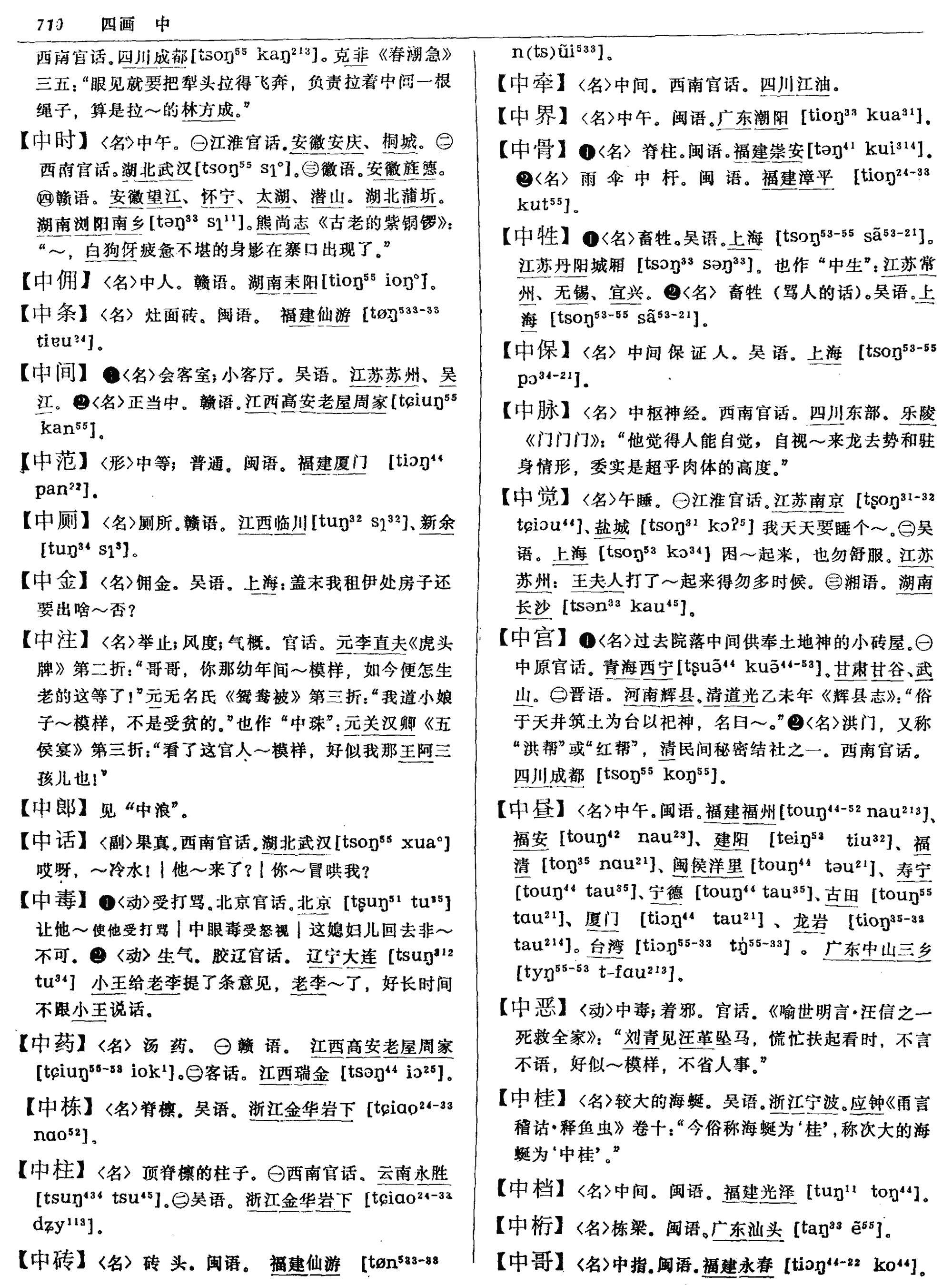

中衣(明王圻《三才图会》插图)

中衣

古代服饰之一,即衣服的内衣。上古朝服、祭服多以深衣为中衣。唐以后,略有变通,腰没有缝,也不分幅,中衣向着简便化方向发展。民国元年 (1912年)七月颁制服饰条例,规定以白色丝织物为祭服的中衣。

- 还有少年春气味是什么意思

- 还有少年春气味,时时暂到梦中来是什么意思

- 还有括是什么意思

- 还有救是什么意思

- 还有比大凉山更懒惰的地方吗是什么意思

- 还有滴是什么意思

- 还有葛是什么意思

- 还有路。是什么意思

- 还望是什么意思

- 还望笑纳是什么意思

- 还朝是什么意思

- 还朝策勋兼将相,诏假黄钺调金铉。是什么意思

- 还期如可访,台岭荫长松。是什么意思

- 还未是什么意思

- 还未生育儿女是什么意思

- 还未省是什么意思

- 还未过去的现在是什么意思

- 还未露出来的祸患是什么意思

- 还本是什么意思

- 还本付息是什么意思

- 还本付息比率是什么意思

- 还本付息能力是什么意思

- 还本终身条款是什么意思

- 还本销售是什么意思

- 还朴是什么意思

- 还朴反古是什么意思

- 还朴斋是什么意思

- 还权是什么意思

- 还权于社是什么意思

- 还来是什么意思

- 还来就菊花是什么意思

- 还来归旧窝是什么意思

- 还来得及补救是什么意思

- 还板是什么意思

- 还林赋是什么意思

- 还桑葚是什么意思

- 还棹是什么意思

- 还槽是什么意思

- 还款是什么意思

- 还款保函是什么意思

- 还款保证是什么意思

- 还款保证书是什么意思

- 还款合同是什么意思

- 还款期利息的测算是什么意思

- 还正是什么意思

- 还步是什么意思

- 还步移形是什么意思

- 还歹是什么意思

- 还殿是什么意思

- 还水是什么意思

- 还汉功薄是什么意思

- 还汤是什么意思

- 还汤豆腐干是什么意思

- 还没是什么意思

- 还没场儿是什么意思

- 还没找到寺是什么意思

- 还没有取得功名的读书人是什么意思

- 还没有完全尽兴是什么意思

- 还没有完成的事业是什么意思

- 还没有实现的抱负是什么意思