颐和园

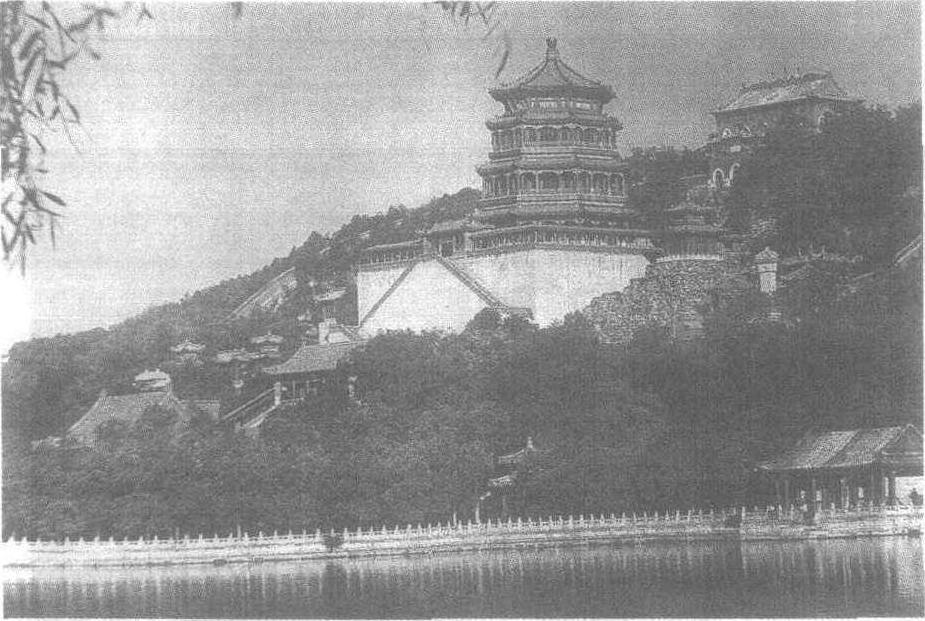

在北京西郊。原为帝王的行宫花园,古代著名园林之一。金贞元元年完颜亮设为行宫,明弘治七年改建为圆静寺,正德年间改为好山园,清康熙四十一年改为瓮山行宫,乾隆十五年改为万寿山,不久改名清漪园,咸丰十年毁于英法联军,光绪十四年修复,光绪二十六年又被八国联军所毁,光绪二十九年再次修复。由原有的万寿山和疏浚扩大后的昆明湖组成,占地约二百九十公顷,有各种宫殿、园林建筑三千余间。约可分为湖面、平地、万寿山三个部分。湖面主要景物有龙王庙、西堤、西堤六桥、东堤、十七孔桥等。平地主要建筑是园东的行宫,为皇帝听政和生活的地方,有仁寿殿、德和园等。万寿山为全园主体,众多建筑依山而筑,主要有排云门、排云殿、佛香阁、智慧海、转轮藏、宝云阁、琉璃多宝塔、景福阁、画中游等。整个园中山青水绿、阁耸廊回、金碧辉煌,集古代造园艺术之大成,在中外园林艺术史上有极高地位。

颐和园

中国的世界遗产之一。1998年联合国教科文组织世界遗产委员会批准列入“世界遗产名录”中的“文化遗产”项目,位于北京市西北郊。是中国保存最完整的清代大型皇家园林,包括昆明湖与万寿山两部分,方圆8 km,占地290 hm2。万寿山系西山余脉,高59 m,昆明湖包括南湖、西湖、后湖,水域面积占总面积的3/4。1151年金主完颜亮迁都燕京时,在此建立金山行宫,1190年金章宗时,是西山八水院之一,山称金山,水称金水河。元朝改称瓮山。1488~1505年明孝宗在瓮山建园静寺。清兵入关后,改称瓮山行宫,1750年乾隆皇帝改建成大报恩延寿寺,瓮山改名为万寿山,金海改名为昆明湖,环以围墙,称清漪园。1860年被英法联军烧毁。1888年慈禧移用海军经费约3000余万两银子重建,取“颐养冲和”之意,改称颐和园。1900年复遭八国联军破坏,1902年重修,即成现规模。游览区分为3部分:前山、后山、昆明湖。前山中部自昆明湖之云辉玉宇牌坊向北,有排云门、排云殿、德辉殿、佛香阁、智慧海,形成全园之主轴线。佛香阁平面呈八角形,三层四重檐,高41 m,耸立于半山之高台上,台高20 m。后山以清幽取胜,西自荇桥东至谐趣园为一婉转溪流,还有后湖长桥两侧之苏州街。湖区东堤有知春亭、文昌阁、廓如亭。西堤是乾隆时仿杭州西湖苏堤建造的,堤中有玉带桥等6座不同形式的桥。湖中岛屿南湖岛,亦称龙王庙,面积约1 hm2,有17孔桥与东堤连接,桥长150 m,宽8 m,望柱等雕刻有姿态各异的石狮子共544只,其中大狮子4只,中狮子124只,小狮子416只,因此,十七孔桥的狮子比卢沟桥多43只。走进东宫门,便可进入仁寿殿,原名勤政殿,是当时皇帝听政理事的地方,玉澜堂、宜芸馆、乐寿堂、德和园为皇帝的生活区。出乐寿堂,向西,便进入了美丽的长廊,总长728 m,共273间,长廊的全部梁枋上,有彩画14000多幅。颐和园规模宏伟,景色秀丽,是世界上罕见的古典园林珍品。

颐和园

位于北京市海淀区西苑,它是我国现存最完整、规模最大的皇家园林,也是世界著名的园林之一。颐和园的前身是金代开国皇帝完颜亮于1153年设的行宫,时称“金山行宫”或“西山八院”。1190年,金章宗完颜璟时,将玉泉山的泉水引到金山,即今万寿山下。明孝宗弘治七年(公元1494年),助圣夫人罗氏又在山上建造了圆静寺,并将全园定名为“好山园”。1644年,清朝定都北京后,将其更名为“瓮山行宫”。乾隆十五年(公元1750年),为给皇母祝寿,乾隆在圆静寺旧址建造了大报恩延寿寺,并将瓮山改名为万寿山,于园内增建了许多亭、台、楼、阁、轩、廊、榭、寺,使此园优美的景色,独占当时的三山五园(万寿山、玉泉山、香山;清漪园、畅春园、圆明园、静明园、静宜园)之首。咸丰十年(公元1860年)英法联军的浩劫,使此园许多建筑被焚毁。到光绪十四年(公元1888年),慈禧太后挪用了海军经费白银3000万两,花费大量的人力、物力,历时十年,重新修复了此园,竣工后更名颐和园,专门用作皇家消夏之所。光绪二十六年(公元1900年),颐和园又遭受八国联军的破坏,许多建筑物,如万寿山后山的“须弥灵境”一带再次遭受焚毁的命运。民国年间,园内建筑已残破不堪,一片荒芜的景象。直到解放后,在人民政府的修葺和整理下,该园才重现了当年的风采。颐和园总计占地约290公顷,由万寿山和昆明湖两部分组成。全园可以概括为勤政、居住、游览三大区域。勤政区即政治活动区,以东宫门内的仁寿殿为中心,包括两侧配殿和仁寿门外的南北九卿房。仁寿殿在乾隆时名为勤政殿,后来为迎合慈禧久望长寿之愿,于光绪十六年(公元1890年)重修时更名。(“仁寿”源于《论语》中“仁者寿”之意)。慈禧太后就是在此殿挂起一块纱帘“垂帘听政”的。居住区在勤政区西边,以玉澜堂、宜芸馆、乐寿堂三大庭园为主,其间由曲折迂回的游廊相互沟通。玉澜堂的西配殿藕香榭西临湖岸,东配殿霞芬室东连仁寿殿,慈禧太后曾把赞成变法的光绪皇帝囚禁于此,并专门修起一圈围墙。此墙至今仍保留着。乐寿堂取名于《论语》中的“知者乐,仁者寿”之意,是慈禧长期居住之所。该堂分东外室、东内室、西外室、西内室,分别供慈禧用膳、更衣、处理政务和寝居之用。德和园在仁寿殿的北边。为帝后、大臣观戏之所。游览区是全园的主体部分。各种建筑分布在万寿山及昆明湖四周。万寿山南麓是全园精华汇集之处。中部的排云殿、佛香阁、智慧海及东西侧的转轮藏、石碑、五方阁、宝云阁等构成中轴线,各种建筑依山而建,各具妙趣。佛香阁高达41米,为统率全园的主景,是颐和园的象征。智慧海是园中最古的建筑物,为乾隆时所建,它的外部装饰全部采用琉璃瓦,所以又叫琉璃阁。其四壁有佛龛佛像1008个。排云殿是慈禧太后举行诞辰庆典的受贺处,殿内至今陈设着慈禧70诞辰时大臣们奉献的寿礼。宝云阁俗称铜亭,全部用铜铸成,高7.55米,重207吨,通体呈蟹青冷古铜色,它是用我国传统的拨蜡法铸造出来的,工艺之高超、精妙,实属罕见。清朝时,每逢初一、十五,都要在宝云阁举行参拜仪式,让喇嘛念经,为帝后祈祝福寿。万寿山北麓的建筑多掩映于松林幽径之中,它们以简单明了,色彩清新淡雅而取胜。尤为值得一提的是,香岩宗印之阁,它是乾隆时仿藏式庙宇建筑建造的。阁两侧分列着四大部州:日部州,月部州,红部州,白部州,上面分列着四座喇嘛塔,高约15米,用红、白、黑、绿四色区分,按佛教解释,它们分别代表着佛的“四智”,是构成佛教世界地、水、火、风的四种元素,这组建筑在1860年曾被英法侵略者所毁,直到1984年才又进行了修复。万寿山下昆明湖畔蜿蜒迂回的长廊,又称千步廊,长728米,共273间,是我国最长的长廊。它是乾隆十四年(公元1749年),乾隆皇帝为圣母孝圣皇太后观赏雪景而建的。分布在长廊之间的四座八角重檐亭——留佳亭、寄澜亭、秋水亭、逍遥亭,分别象征着春夏秋冬四季。长廊是以精美的绘画著称于世的,其上计有546幅西湖胜景和8000余幅人物故事、山水花鸟画。西湖景是乾隆时画家们亲临西湖写生所得的。万寿山下的昆明湖,是乾隆皇帝效仿汉武帝在长安训练水师的昆明湖赐名的。湖上碧波浩渺,堤岸绿柳成荫,湖面的大小岛屿与楼阁亭台构成了蓬莱仙岛的意境。飞跨于东堤和南湖岛之间的十七孔桥,建于乾隆十四年(公元1749年),其造型兼有北京卢沟桥,苏州宝带桥的特点。桥上栏杆顶部,雕刻着544个姿态各异的石狮。其东端的廊如亭,是颐和园中最大的亭子。亭北岸的铜牛铸于乾隆二十年(公元1755年),因其外面镀金而称为“金牛”,传说它是为“镇压水患”而造的。牛背上,铸有80个篆体铭字《金牛铭》。公元1860年和1900年,牛体的镀金被西方侵略者剥刮无遗。长廊西端舶于湖中的石舫,是园中著名的水上建筑,建于乾隆二十年(公元1755年),由巨石雕成,通长36米。每年4月初8日的“浴佛日”,乾隆都陪伴母亲在这里放生鱼虾。舫原有中式舱楼,后被英法联军烧毁。慈禧时,将其改成西式舱楼,并在舫体两侧设置两个机舱,且取“河清海晏”之义改名“清晏舫”。西堤六桥在石舫西的堤岸上,包括界湖桥、豳风桥、玉带桥、镜桥、练桥、柳桥。西堤六桥是仿杭州西湖的苏白二堤设计的。六桥中最著名的是玉带桥,乾隆时建,它是六桥中唯一拱券结构的石桥。“园中之园”的谐趣园位于颐和园的东北角,是仿江南名园无锡惠山寄畅园而建的,乾隆时曾为惠山园题字“一亭一径,足谐奇趣。”因而得名。谐趣园是自成格局的小园林,由涵远堂、湛清轩、知春堂、瞩新楼、中心水池,桥、亭、榭、廊、槛等,有机和谐的组成。谐趣园内有三趣:一是声趣,园内有道山泉,在仅二米的落差内运用山石的堆叠,形成九个层次,湍湍的泉水在九个层次上发出高低抑扬的水声,犹如琴韵。二是楼趣。瞩新楼从园内看为二层,而由园外看则为一层,具有位换景变的效果。三是桥趣。园内有五桥,形状各异,其中最有趣的是“知鱼桥”。这是引用战国时庄子与惠子在“秋水濠梁”的一次关于知否鱼乐的辩论游戏的故事而取名的。颐和园这座环境幽雅、建筑精美,充分体现了我国人民的聪明才智的古典园林在1911年辛亥革命后,被划为溥仪的私产,1914年其作为皇室私产售票开放。1924年溥仪离开北京,颐和园被辟为公园。1961年,作为优秀的文化遗产,它被列为首批全国重点文物保护单位。

颐和园

颐和园是昆明湖和万寿山的总称,位于北京市西郊海淀区,全园面积290公顷,其中水面占总面积的四分之三,是一座风景优美的古典园林。于1961年被国务院列为全国重点文物保护单位。

颐和园的原址,早在金、元时期就建有一些行宫、寺庙和别墅,清乾隆帝为给其母祝寿,于1750年(清乾隆十五年)进行大规模修建,竣工后改名清漪园,这便是颐和园的前身。英法联军入侵中国时,清漪园的许多建筑被焚毁,1888年(清光绪十四年),慈禧为其“颐养太和”,动用海军全部经费重新修建这座御苑行宫,并改名为颐和园。

全园以昆明湖和万寿山分为两大风景区。围绕着万寿山,前山分别有长廊、排云殿、佛香阁和智慧海等。其中佛香阁为这一景区的中心,内有“转轮藏”、高9.88米的“万寿山昆明湖”石碑和重40400余斤的全铜宝云阁,皆举世珍品。长廊更是闻名遐迩,其全长728米,每根枋梁上都绘有彩画,精美异常。面临昆明湖有知春亭、文昌阁、廊如亭、铜牛等。后山有五彩玻璃的多宝塔、“园中之园”谐趣园。昆明湖湖中有南湖岛和佛香阁隔水相对,著名的十七孔桥把东堤和南湖岛连在一起。西堤有六座石桥,配以堤岸上的垂柳,构成一派西子风光。湖北面的大石舫,是一艘“永远不动的船”,远远望去,别致又气派。

034 颐和园

见42152条。

152 颐和园

清朝皇家名园。位于北京西北近郊。经清朝几代扩建、重建成为规模宏伟而完整的一座行宫御苑。始建于清乾隆十五年 (1750),乾隆三十年(1765)竣工,咸丰十年 (1860)为英法联军所毁。清光绪十二年(1886)慈禧太后私自挪用建海军经费2千多两白银重建,两年后改原清漪园为颐和园,至光绪二十一年(1895)完工,占地290公顷。清光绪二十六年(1900)又遭八国联军破坏,翌年修复原样。颐和园以昆明湖、万寿山旧址为基址,仿杭州西湖景色,取江南园林造林之手法,追求园林之意境,按行宫御苑格调规模建成一组以天然景色为主体的山水园林。保存至今仍为最完整的古代园林。全园以万寿山和昆明湖分两大区域,湖面占全园近80%,昆明湖在皇家御园中为最大之湖泊,连接后湖之水,形成以水环山的布局。湖中有西堤、支堤将水面分成三个水域,各建湖心岛一个,建筑物集中。万寿山60米高,分东南西北四麓,东麓以仁寿殿为主组成多层院落的建筑群,是慈禧、光绪处理朝政、会见使节的宫廷区。以乐寿堂、玉澜堂、谐趣园(园中之园)、大戏台等为主的建筑群,是慈禧、光绪的寝宫、观鱼、游乐之所,为寝宫游乐区。建筑密而不堵,各成一体。南麓以佛香阁为主,前有排云殿,后有智慧海,建筑体量高大,形象突出,形成园之中路建筑群,为帝后举行祭神拜佛庆典之用。沿湖北岸东西走向一条长728米、世之罕见的游廊,称“长廊”。西麓以画中游、清晏航(水上二层石建筑,后改仿西方式样)。北麓后山以幽、静取胜,建筑只有断壁残留基础。“后湖”为活水,又称“苏州河”,富有山林野趣,自然天成之境。颐和园建园特点:充分利用山清、水秀的自然美,将园内建筑风景引向园外,遥相呼应,浑然一体。运用摹仿他景手法,吸取江南建筑特点、造园意境,集名胜于一处。西堤仿苏堤,昆明湖与西湖,凤凰墩与黄埠墩,谐趣园仿寄畅园,以及仿苏州“买卖街”等等。颐和园可谓御园之精品,为今人观赏之佳作,游览之好去处。

颐和园

清代皇家园林。在北京西10公里的西山脚下。全园面积约3.4平方公里,其中北部山地占1/3。建于清末。颐和园景区分四大部分。第一部分是万寿山东部的东宫门、仁寿殿所组成的朝廷和居住部分。布局严整,富有宫廷气派。第二部分是万寿山的前山部分,这里以体型高大的排云殿和佛香阁为重心,周围布置十几组小建筑群。山下长达700米长的长廊和连绵不断的白石栏杆将这处以建筑为主的景区与南面、西面以水面为主体的景区隔开,又相互呼应。第三部分是后山和后湖,后山以一组藏氏庙宇为中心,配以塔、台、亭等小型建筑,遍植花木,形成幽静的环境。后湖是一条曲折的溪流,中段仿苏州临水街道,两岸栽花植柳,郁郁葱葱。第四部分是以大片水面为主的南湖和西湖。湖中点缀岛屿和桥亭。湖西一条长堤上建六座形式不同的桥亭,长堤既是颐和园西部景界,又是与西山相连的纽带,使景深伸展开来,体现出中国古典园林特有的表现手法“巧于因借”。

颐和园

清光绪二十四年(1898年)修复被英法联军焚毁的清漪园,改名颐和园,成为西太后长期居住的兼作政治活动的离宫御苑。重建的范围仅在前山、宫廷区、万寿山东麓,西堤及其以东的西北水域一带,其他地方则只保留原址而不作恢复,失去了当年的景观特色。改玉澜堂、宜芸馆为帝后的寝宫,勤政殿改名仁寿殿、桑柠桥改名豳风桥。多层的昙花阁改建为单层的景福阁,望蟾阁改建为单层的涵虚堂,餐秀亭改建为福荫轩,大报恩延寿寺南半部改建为朝会用的殿堂排云殿,慈福楼和罗汉堂改建为居住院落介寿堂和清华轩。蕴古室扩建为西四所。怡春堂扩为专为慈禧听戏用的一组戏台建筑德和园,包括颐乐殿和大戏楼,戏楼翘角重檐三层,高二十一米,底层舞台宽十七米。三层舞台之间均有天地井通连,可以表现升仙、下凡、入地诸情节。底层舞台底部有水井水池,可设置水法布景。在万寿山东麓一带另建了许多新的房屋。沿湖三面都加筑了宫墙。和原清漪园相比,宫廷区、前山前湖区、后山后湖区三个总体规划的基本单元未变,但宫殿居住建筑增加,园内佛寺数量大减,“耕织图”遗址则划出宫墙以外。由于精华部分仍然保存,所以颐和园在一定程度上尚能代表清代皇家园林盛期的特点和成就。参见“清漪园”。

颐和园

清代御苑。在北京西郊约20里处。原为高梁河畔的一座小山,名金山。金海陵王完颜亮迁都燕京(金中都),在此修金山行宫,金章宗又引玉泉山水至金山脚下,称“金水河”,池为“金水池”。元时,金山改为瓮山,金水池亦改为瓮山泊。明武宗时,在此修建行宫,山名改回 “金山”,水泊又改名 “金海”,统称为“好山园”。明末,大宦官魏忠贤曾一度据为己有。清初,好山园又被改为“瓮山行宫”。乾隆十五年(1750),乾隆帝为庆贺生母孝圣皇太后60寿辰,大兴土木,折毁明孝宗所建圆静寺,改建大报恩延寿寺,将瓮山命名为万寿山,湖名更为昆明池,两者统称“清漪园”。它与玉泉山的静明园,香山的静宜园,以及畅春园、圆明园,合称为“三山五园”,是北京西郊最大的皇家园林区。1860年,英法联军将该园焚毁。同治年间,慈禧几度指使亲信上疏奏请修复圆明、清漪诸园,均未成事。光绪即位,慈禧大权在握,于是挪用大批海军经费修建,并于1888年改名为颐和园,取“颐养太和,保养元气” 之意。1900年该园又遭八国联军蹂躝,俄、意、英三国兵驻园中达一年之久。1902年,慈禧从西安回到北京,立即动手修复颐和园。自1903年起,慈禧大部分时间在园中度过。颐和园占地约5000亩,其中3/4是湖泊,各种建筑约3000余间。全园可概括为勤政、居寝、游览三大区域。“勤政” 区以东宫门内的仁寿殿为中心,包括西侧配殿和南北九卿房,慈禧常于此处听政。居住区以乐寿堂、宜芸馆、玉澜堂三大庭园为主,以曲折游廊相连。乐寿堂为慈禧的寝宫,堂前种植玉兰、海棠、牡丹等名花,堂内摆设各种奇珍异宝。玉澜堂是光绪帝的寝宫,后来又成为慈禧囚禁光绪的场所。宜芸馆则为光绪隆裕皇后的住所,光绪被囚时,玉澜堂和宜芸馆之间也被慈禧命人用墙隔绝。仁寿殿北为德和园,其前身是怡寿堂,是专门为慈禧演戏的地方,内有一座三层大戏台,特为慈禧六十三岁寿辰而建,耗资160万两银子。乐寿堂西有一道邀月门,此门是一条长达728米游廊的起点。长廊共有273间,是我国最长的长廊,象征春、夏、秋、冬四季的留佳亭、寄澜亭、秋水亭、逍遥亭,建于长廊之间。廊上绘有人物故事、山水花鸟彩画14000余幅,宛若一轴天然画彩的长卷。长廊两端为一巨大石舫。通长36米,系用云南大理石建造,寓意以此“永远不动之船”,象征清王朝政权如磐石般坚固。昆明湖有二堤、六岛、九桥,是仿杭州西湖、太湖、洞庭湖以及汉武帝的昆明池等四大名湖修建的。万寿山前是一组垂直分布的巨大建筑群,由昆明湖畔的云辉玉宇牌坊起,往北依次为排云门、排云殿、德辉殿、佛香阁、直至山顶的智慧海,递次依山势升高,贯穿于一条中轴线上,气势非凡,在中轴线两侧山坡的绿树掩映之中,还建有转轮藏、铜亭、邵窝、云松巢、清华轩、贵寿无极、听鹂馆、画中游等亭台楼阁,各具特色,雅趣盎然。万寿山北坡(后山) 则多是曲折幽奥的水乡小景,有水居村、自在庄和苏州水街,岸边还有茶楼酒肆,虽已毁坏,但今又重建,整新如初,以向游客。

颐和园Yiheyuan

清代皇家禁苑,我国现存最大的古典园林。位十北京西北郊。占地290公顷,水面占四分之三。早在金、元时期,这里就是著名的瓮山风景胜地。明代在山上修圆静寺,后又在此建好山园行宫。清乾隆十五年(1750),乾隆皇帝为贺母寿,大兴土木,改瓮山为万寿山,园名改为清漪园。咸丰十年(1860)遭英法联军火焚,大部分建筑被毁。光绪十四年(1888),慈禧挪用海军经费500多万两白银重建,并更名为颐和园。园内有慈禧亲政的仁寿殿、居住的乐寿堂;光绪皇帝的寝宫玉澜堂。主要风景区分为万寿山前山、昆明湖、后山后湖三部分。以万寿山为中心,前山建有长廊、排云殿、佛香阁、智慧海等。排云殿为慈禧庆寿、举行典礼、接受朝拜处。佛香阁为园内中心建筑,原建于乾降年间,英法联军入侵时被毁,光绪时重建。阁高41米,建于20米高的石台阶上,气势宏伟。在佛香阁的高台上,可以俯瞰整个昆明湖。昆明湖仿杭州西湖而开凿,湖边有清晏舫、知春亭,湖上有17孔桥,湖中有3个小岛,为古代神话中蓬莱、方丈、瀛洲三座海上仙山的象征。清晏舫为光绪十九年(1893)仿西式游艇式样重建,为园中有名的水上建筑。后山后湖有多宝塔和号称“园中之园”的谐趣园。谐趣园为乾隆时仿无锡惠山寄畅园建造,原名惠山园,嘉庆时重修,并改为今名。现存建筑为光绪时重建,园中央有荷池,环池有涵远堂、知春堂、瞩新楼等13座建筑,具有江南园林风格。颐和园风景优美、层台耸翠,飞阁翔丹,它们与令人陶醉的湖光山色相映成趣, 是国内著名的游览胜地。

颐和园

原名清漪园,始建于1750年,历时15年峻工。1860年被英法侵略军焚毁后于1886年重建,改称颐和园。位于北京城西北玉泉山脚下,占地290公顷。园林分宫廷区和苑林区,宫廷区位于园林正门,是由会臣僚、理朝政的殿堂、朝房、值房等组成多进院落的建筑群,与面积广阔的苑林区既分隔又有联系。苑林区主体为长1000m、高60m的万寿山,面临220公顷碧波水面的昆明湖。湖面以西用长堤(西堤)及支堤分隔成大小三个水面,每个水域各有 一湖心岛,象征中国古老传说中的蓬莱、方丈、瀛州三座仙山。仿杭州西湖而成的 “西堤六桥” 及堤岸垂柳树影婆娑,使昆明湖具有一种富于江南特色的湖山风光。万寿山北麓是狭长而曲折弯绕的后湖,河道蜿蜒于万寿山北岸和宫墙之间,靠宫墙一侧堆起狭长连绵的假山如万寿山的余脉,水面穿行于浓荫蔽日的两山间,时宽时窄,富于山林野趣。昆明湖开阔而明朗,后湖狭长而幽深,二者一明 一暗,一扬一抑造成对比。万寿山前山沿昆明湖 一侧有一组体量大而雄伟华丽的建筑群,山脚沿湖岸是有273个开间、长728m的东西向弓形游廊,中段依山而上,层层递进布置着帝、后举行庆典朝会的“排云殿”和佛寺“佛香阁”等主体建筑。“佛香阁”雄踞于山顶石砌高台上,高40m,四重檐八角形攒尖顶的形象成为昆明湖的主景和构图中心,以它形成了 一条贯穿于前山上下的中轴线,使规模巨大的园林布局重点突出而不失之于松散。万寿山沿后湖一侧山麓布置大型佛寺“须弥灵境”,山脚下后湖东段两岸布置仿江南水乡市肆的买卖街,其他小型建筑随山体灵活布置在山麓两侧,后湖以东建有摹仿无锡寄畅园的园林“谐趣园”,引后湖水入园,园内亭楼榭轩,曲廊相连,步移景异,在气势宏大的皇家园林中,形成小巧幽静的 “园中园”。

颐和园

颐和园

全国重点文物保护单位。1998年联合国教科文组织世界遗产委员会确定颐和园为世界文化遗产,列入《世界遗产名录》。位于北京市西郊。初为金贞元元年(1153)建的帝王行宫。明正德年间(1506—1521)建好山园行宫,总称好山园。清乾隆十五年(1750)开始大规模扩湖堆山,历15年完成,定名清漪园,主要有万寿山(原名瓮山)和昆明湖(原名瓮山泊)。时与畅春园、圆明园和玉泉山静明园、香山静宜园,并称“三山五园”,而清漪园以其景色优美又为诸园之冠,有“何处燕山最畅情,无双风月属昆明”之说。咸丰十年(1860)遭英法联军焚掠。光绪十二年(1886)开始重建,十四年(1888)改名颐和园,前后用了十年时间才初步建成,其间慈禧为建园挪用了海军军费白银3000万两,园名取颐养冲和之意。光绪二十六年又遭八国联军洗劫,二十九年重修。辛亥革命后,一度划为逊清皇室私产售票开放。1924年辟为公园。总面积约5000亩,水面占四分之三。各种建筑近百处,共3000余间、60000多平方米。有勤政、居住、游览三大区域。勤政区是以仁寿殿为中心的政治活动区,慈禧后半生多在此处理政务;居住区以玉澜堂、宜芸馆、乐寿堂三大园林庭院为主,并有专供慈禧看戏而建的德和园,为慈禧等居住处;游览区为全园主体部分,由万寿山的前山、后山和昆明湖三个景区组成。前山景区面湖向阳,高敞开阔,建筑群以宏伟豪华为特色,是园林精华汇集之处。后山景区以清幽取胜,清溪沿山脚蜿蜒流淌,芳草萋萋,柳丝拂岸,取名苏州河。山坡原有买卖街、松堂、四大部洲、须弥灵境等清漪园时代的建筑,均毁于英法联军和八国联军。昆明湖水面约220公顷,碧波荡漾,湖水、岛屿和堤岸景物交相辉映。东堤有知春亭、文昌阁、铜牛、廓如亭等景点,隔水有南湖岛,一座十七孔白石长桥由堤岸飞跨岛上,状若长虹卧波。西堤穿湖而筑,沿堤杨柳成行,设有六桥。湖北岸有长廊,全长728米,满布精美彩画。颐和园吸取了中国古典造园艺术的精华,“虽由人作,宛自天成”,气魄宏伟,手法巧妙。成功地把北方山川的雄浑与南方水乡的多姿融为一体,在皇家宫苑内引入了宗教寺宇、民间庭院、戏楼画廊,以至市井街巷,景象万千,是集中国园林之大成的稀世之作。近期园中又建成大型文物库馆,有园藏珍贵文物四万余件,并供游人观赏。

颐和园

位于北京西郊。中国著名园林之一。金代起即在此建造过帝王行宫。清乾隆十五年(1750年)便大规模兴建,称“清漪园”,但1860年被英法联军所毁。1888年那拉氏(慈禧)挪用海军经费重建。始改今名。1900年又遭八国联军破坏,1903年修复。解放后,经过大规模维修,成为首都最大公园,占地约290公顷。以万寿山为中心,面临昆明湖。前山有700米长的长廊和排云殿、佛香阁、智慧海等建筑;后山景色自然,近入口处有谐趣园。湖面有清晏舫、知春亭、十七孔桥、长堤和岛屿等。园以西山、玉泉山为借景,形成“园中有园,景外有景”的布局,集中体现了中国古代造园艺术手法。为全国重点文物保护单位之一。参见“林业”中的“颐和园”。

颐和园

中国规模最宏大、国内外享有盛誉的古典园林。兼有自然湖山和人工园林之美。原为封建帝王的行宫花园,被英法联军烧毁后,慈禧于1888年挪用海军经费重建,改为今名。布局分政治活动区、生活居住区、风景游览区。前者以仁寿殿为主体。后者以万寿山为中心,分为前山、昆明湖、后山3部分。前山有长廊、排云殿、佛香阁、智慧海、德辉殿等著名建筑,是全国建筑精华汇集之处。广阔的昆明湖中,点缀着清晏舫、知春亭、十七孔桥和凤凰墩等。后山苍林修竹,景色幽静,有江南风光。参见“林业”中的“颐和园”。

颐和园

中国皇家名园,位于北京西郊。原为封建帝王的行宫和花园。金贞元年(1153年)完颜亮设为行宫,明时皇室改建为“好山园”,清乾隆十五年(1750年)改建为“清漪园”,光绪十四年(1888年)慈禧挪用海军经费重建,改称今名,作为避暑游乐地。全园由万寿山、昆明湖等组成,占地约290公顷,计有各种形式的宫殿园林建筑3000余间,可概括为政治、居住、游览三个活动区域。主要景物:前山有长廊、排云殿、佛香阁、智慧海等著名建筑;湖面点缀清晏舫、知春亭、十七孔桥等岛屿;后山苍林修竹,景色幽静,有谐趣园等建筑,西有桃柳夹道的长堤。该园善用地形,灵活巧妙,园外借用西山、玉泉山之景,景物曲折多变,形成“景外有景、园中有园”的布局结构,在中外园林艺术史上有极高的地位。现为首都著名游览胜地,全国重点文物保护单位之一。

颐和园

中国著名园林之一。在北京西郊。清乾隆十五年(1750年)大规模兴建,称“清漪园”。1888年重建,始改今名。占地面积约290公顷。由万寿山和昆明湖两大部分组成。前山有佛香阁、排云殿、智慧海和700余米的长廊等建筑;后山景色自然、幽雅。湖面有清晏舫(石舫)、知春亭、岛屿和长堤,巨大的十七孔桥与万寿山十分协调。玉泉山宝塔、西山作为借景纳入园林,使得景观层次更加丰富。集中体现了中国古代造园艺术手法。参见“工程技术”中的“颐和园”。

颐和园

位于北京市海淀区西苑。是世界著名的皇家园林。颐和园初为金贞元元年(1153年)的帝王行宫,明代改名好山园,清乾隆十五年(1750年)扩建,名清漪园,光绪十四年(1888年)慈禧挪用海军军费白银3000万两重建,历时八载,定名颐和园。颐和园由昆明湖和万寿山两大部分组成,全园面积3.4平方公里,可分为勤政、居住、游览三大区域。颐和园湖光山色。宫殿、寺庙、园林、亭阁桥榭浑然一体,和谐自然。排云殿、佛香阁、智慧海、长廊、十七孔桥、石舫等景点令人目不暇接,有笔墨难以描绘的美景。

颐和园

位于北京海淀区,距城约11公里处。为中国名园之一。原为帝王的行宫和花园。金贞元元年(公元1153年) 完颜亮设为行宫,明皇室改建为好山园。清乾隆十五年 (公元1750年) 改建为清漪园。公元1860年被英法联军所毁。光绪十四年 (公元1888年) 慈禧挪用海军经费重新修建,改称颐和园,作为避暑游乐场所。后又遭八国联军破坏。现在园内建筑大都是光绪年间修建的。全园主要由万寿山、昆明湖两大部分组成。占地约290公顷,其中水面约占四分之三。周围长16华里。共有不同格局规模的宫殿、寺庙和园林建筑3,000余间。按它们的使用性质可分为政治活动、生活居住和游览三个区域。主要景物如佛香阁、德和园大戏楼、排云殿等均是典型的清末木结构建筑。园中青山绿水,阁耸廊回,金碧辉映,是中国现存最完整、规模最大的一座皇家园林。它在中外园林艺术史上有极高地位。由于慈禧、光绪等清代统治者在园内活动,颐和园与中国近代史关系密切,至今留有许多重大历史事件的痕迹。此园于1914年开放,1924年正式辟为公园。中华人民共和国建国后,经过不断修缮和栽花植树,使这座古典园林面貌一新。现园中主要殿堂均按清末原状陈列,有“博物馆公园”之称,成为中国首都的主要游览胜地。

颐和园

我国著名园林之一。在北京市海淀区,距市中心约15公里。原为金贞元元年 (1153) 完颜亮的行宫,明时皇室改为好山园; 清乾隆十五年 (1750) 开始兴建清漪园 (即颐和园的前身)。咸丰十年(1860) 被英法联军所焚。光绪十四年(1888) 慈禧挪用海军经费重建,改称今名,作为避暑游乐地; 光绪二十六年又遭八国联军严重破坏; 光绪二十九年修建为今存之园,占地290公顷,规模不及当年清漪园。全园由万寿山、昆明湖、玉泉山等组成。计有各种形式的宫殿园林建筑三千余间,可概括为勤政、居住、游览三个活动区域。主要景物如佛香阁、德和园大戏楼、排云殿均是清末木构建筑的代表作。全园依山濒水,布置高下随宜。佛香阁居万寿山之巅,鸟瞰全园。东部为富丽堂皇的宫殿建筑,布置谨严而多变化,体现离宫别馆之景象。728米长的长廊蜿蜒连绵、步移景异; 广阔湖面为桥堤分隔、小岛点缀,分聚有致,层次多变。150米长的十七孔桥横卧波心,南湖岛中涵虚堂高踞山峰和佛香阁遥相呼应。两堤隐于柳桃之中,洁白的玉带桥镶嵌其间。后山高低起伏,松柏森森,湖湾宽宽窄窄,拱桥、曲径,深邃幽静宛如江南水乡。颐和园园林布局,集我国造园艺术之大成,尤以西山、玉泉山群峰为借景、扩展了空间、气魄宏伟,手法巧妙,为我国园林艺术中讲求 “虽由人作,宛自天开” 的典范。全园主次分明,布局结构章法严谨。前山豪华瑰丽,后山幽静深涵,对比强烈。远眺俯览相互因借,构成一个有机体,堪称园林艺术之精华。由于慈禧、光绪等清代统治者在园内活动,颐和园与近代史战争密切,至今留有许多重大历史事件的痕迹。辛亥革命后,于1914年开放,1924年正式辟为公园。解放后,经不断修缮,面貌为之一新。现园中主要殿堂,均按清末原状陈列,有博物馆公园之称。

颐和园

我国著名园林之一。在北京市海淀区,距市中心约15公里。原为金贞元元年 (1153)完颜亮的行宫,明时皇室改为好山园; 清乾隆十五年 (1750) 开始兴建清漪园 (即颐和园的前身)。咸丰十年 (1860) 被英法联军所焚。光绪十四年 (1888) 慈禧挪用海军经费重建,改称今名,作为避暑游乐地; 光绪二十六年又遭八国联军严重破坏; 光绪二十九年修建为今存之园,占地290公顷,规模不及当年清漪园。全园由万寿山、昆明湖、玉泉山等组成。计有各种形式的宫殿园林建筑三千余间,可概括为勤政、居住、游览三个活动区域。主要景物如佛香阁、德和园大戏楼、排云殿均是清末木构建筑的代表作。全园依山濒水,布置高下随宜。佛香阁居万寿山之巅,鸟瞰全园。东部为富丽堂皇的宫殿建筑,布置谨严而多变化,体现离宫别馆之景象。728米长的长廊蜿蜒连绵、步移景异; 广阔湖面为桥堤分隔、小岛点缀,分聚有致,层次多变。150米长的十七孔桥横卧波心,南湖岛中涵虚堂高踞山峰和佛香阁遥相呼应。两堤隐于柳桃之中,洁白的玉带桥镶嵌其间。后山高低起伏,松柏森森,湖湾宽宽窄窄,拱桥、曲径,深邃幽静宛如江南水乡。颐和园园林布局,集我国造园艺术之大成,尤以西山、玉泉山群峰为借景、扩展了空间、气魄宏伟,手法巧妙,为我国园林艺术中讲求 “虽由人作,宛自天开”的典范。全园主次分明,布局结构章法严谨。前山豪华瑰丽,后山幽静深邃,对比强烈。远眺俯览相互因借,构成一个有机体,堪称园林艺术之精华。由于慈禧、光绪等清代统治者在园内活动,颐和园与近代史战争密切,至今留有许多重大历史事件的痕迹。辛亥革命后,于1914年开放,1924年正式辟为公园。解放后,经不断修缮,面貌为之一新。现园中主要殿堂,均按清末原状陈列,有博物馆公园之称。

颐和园yi he yuan

the Summer Palace

颐和园

Summer Palace (in Beijing)

颐和园

清代园林建筑。在北京海淀区。原为金朝完颜亮行宫,明皇室改为好山园。清乾隆十年(1750),改建为清漪园。咸丰十年(1860),为英法联军所毁。光绪十四年(1888),慈禧太后挪用海军经费重建,改称今名,作为皇室避暑游乐之地。庚子之变,又遭八国联军破坏。二十九年(1903)修复。全园由万寿山、昆明湖等组成,占地二百九十公顷,有各种形式的宫殿园林建筑三千余间。主要景物如佛香阁、德和园大戏楼、排云殿等都是清末木构建筑代表作。全国重点文物保护单位。

- 16_208第十五章是什么意思

- 16_209第十六章是什么意思

- 1620年是什么意思

- 16_210第十七章是什么意思

- 16_211第十八章是什么意思

- 16_212第十九章是什么意思

- 16_213第二十章是什么意思

- 16_214第二十一章是什么意思

- 16_215第二十二章是什么意思

- 16_216第二十三章是什么意思

- 16_217第二十四章是什么意思

- 16_218第二十五章是什么意思

- 16_219第二十六章是什么意思

- 1621年是什么意思

- 1621年~1627年是什么意思

- 16_220第二十七章是什么意思

- 16_221第二十八章是什么意思

- 16_222第二十九章是什么意思

- 16_223第三十章是什么意思

- 16_224第三十一章是什么意思

- 16_225第三十二章是什么意思

- 16_226第三十三章是什么意思

- 16_227韓國經學資料集成中庸第九册是什么意思

- 16_228中庸經旨蒙解是什么意思

- 16_229中庸章句詳説是什么意思

- 1622年是什么意思

- 1622年~1624年是什么意思

- 16_230七書注詳説序是什么意思

- 16_231中庸章句序詳説是什么意思

- 16_232中庸章句詳説是什么意思

- 16_233中庸首章注各字義補説是什么意思

- 16_234中庸思辨是什么意思

- 16_235序是什么意思

- 16_236首章是什么意思

- 16_237第二章是什么意思

- 16_238第四章是什么意思

- 16_239第六章是什么意思

- 1623年是什么意思

- 16_240第九章是什么意思

- 16_241第十章是什么意思

- 16_242第十一章是什么意思

- 16_243第十二章是什么意思

- 16_244第十三章是什么意思

- 16_245第十四章是什么意思

- 16_246第十六章是什么意思

- 16_247第十七章是什么意思

- 16_248第十八章是什么意思

- 16_249第十九章是什么意思

- 1624年是什么意思

- 16_250第二十章是什么意思

- 16_251十二章至二十章是什么意思

- 16_252中庸講説是什么意思

- 16_253中庸講義是什么意思

- 16_254中庸雜著是什么意思

- 16_255序是什么意思

- 16_256篇題是什么意思

- 16_257中庸總略辨是什么意思

- 16_258中庸問答是什么意思

- 16_259中庸問答是什么意思

- 1625年是什么意思