中国体育百科全书︱中国体育事业

中国体育事业

| 近百年来,中国体育的历史,是一个从体育极度落后的国家发展为亚洲体育强国并朝着世界体育强国迈进的历史。作为一项社会文化活动,体育现象自古以来就有。历史悠久和文化灿烂的中华民族,有着爱好体育运动的传统,丰富多彩的体育活动源远流长。 近代体育项目在19世纪末20世纪初传入中国以后,中国体育开始与国际体育接轨,但是,体育在半封建半殖民地的中国发展十分缓慢。 人民体质下降,运动水平低下,民弱国穷的中国被列强讥讽为“东亚病夫”。 中华人民共和国的诞生,标志着中国进入了社会主义建设的新时代,中国的体育事业也获得了新生。在20世纪的后50年,新中国的体育事业发生了巨大的变化,中华体育健儿在国际赛场夺金牌、创纪录、升国旗、奏国歌,让世界感受到了中国人民“团结起来、振兴中华”的壮志豪情。随着改革开放和现代化建设事业的蓬勃发展,中国的体育事业将进一步显示出旺盛的生命力和远大的前程。

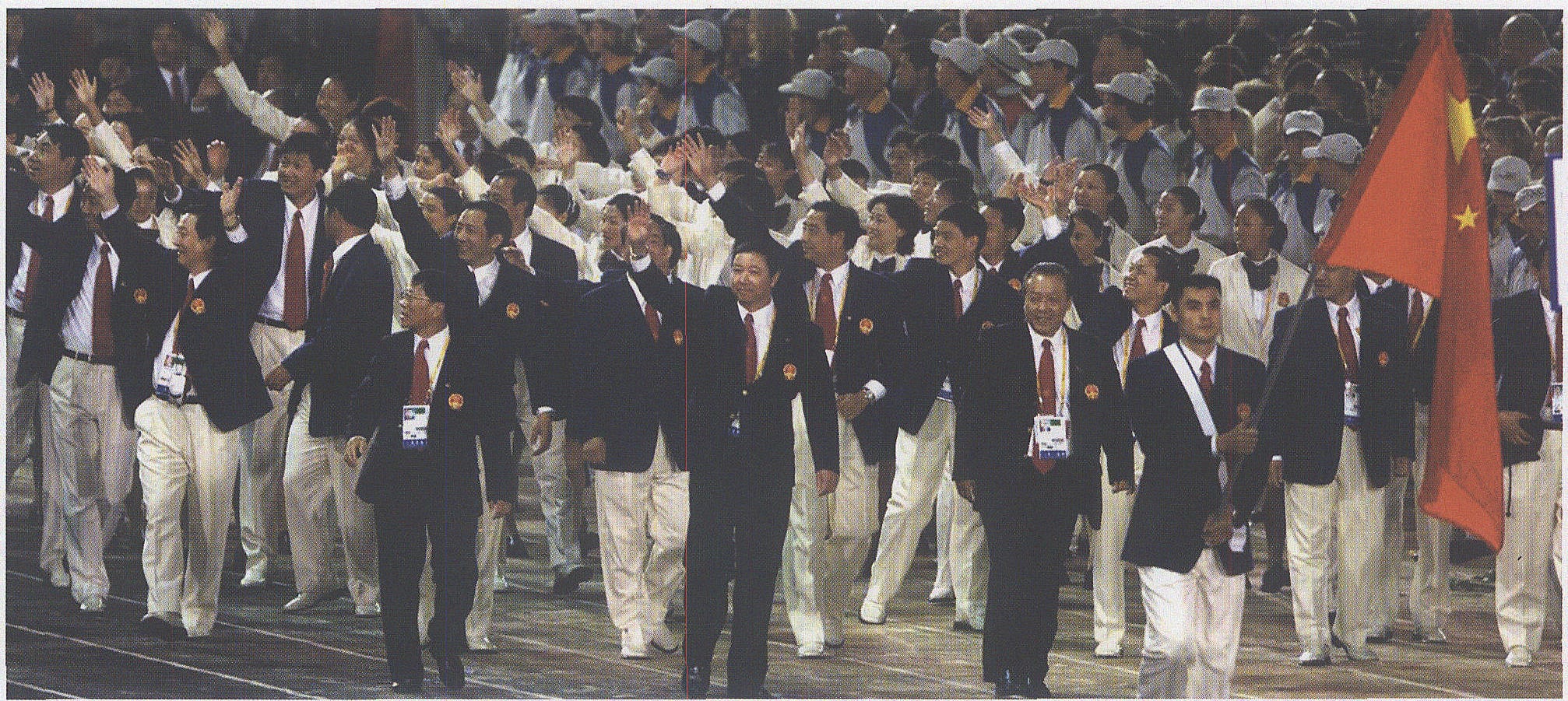

中国体育代表团在第27届奥运会开幕式上 体育强国梦 鸦片战争失败后的中国,是在现代化道路上寻觅、求索、奋斗的中国。 面对帝国主义列强的侵略、掠夺和国内军阀的黑暗统治,一个旨在救亡图强的现代化理想,激励着一代又一代的民族精英为之前赴后继、奋斗不已。 体育作为促进国民现代化的选择,融入了这一伟大的历史进程。 中国文弱之病由来已久,20世纪初,不少仁人志士在探讨中国贫弱之源时,把国民体质的赢弱视为重要原因之一。 发展体育运动,改善国民素质,成为数代人的梦想。 1908年《天津青年》发表文章,向国人提出“中国何时才能派出一位选手参加奥运会?中国何时才能派出一支队伍参加奥运会?中国何时才能举办奥运会?”的疑问。这是中华民族不甘落伍、力争与列强平等竞争的心声。1917年毛泽东发表了《体育之研究》,系统地论述了体育的本质、体育的价值、体育在人生中的地位、体育锻炼的原则和德、智、体之关系等基本问题,对中国体育不发达和落后的原因,进行了历史与现实的分析,提出摒弃传统人格模式,重塑强壮刚毅的民族形象。1922年11月北洋政府教育部颁布“学校系统改革命令”(又称《壬戌学制》),标志着中国体育完成了“以军国主义为思想基础的德、日体育体制”,向“以自然主义为思想基础的英美体育体制”过渡,确立了后来体育发展的基本模式。1932年刘长春在张学良等人的资助下参加了在美国洛杉矶举行的第10届奥运会,这是中国第一次参加奥运会。1936年与1948年中国分别派出141人和53人的体育代表团参加了柏林和伦敦奥运会,但是没有一名选手进入任何项目决赛。1945年中国有公共体育场2029处,到1949年大部分已不复存在。另据1935年的统计,全国高校设有体育系科9处,体育专科学校6所,体育师范学校11所,全国体育专业毕业生最多一年仅154人(1935),北京师范大学体育系1917~1949年共培养本、专科生333人。自清末至1949年,半个多世纪旧中国共培养体育专业人才1万余人。 通过发展体育改造国民性、改良国民体质,曾是民主革命先行者们的宿愿。他们引进了近代体育,并将其在中国开展,提出了体育教育化、体育军事化、体育大众化、体育民族化等各种改良方案,但是他们的体育强国梦最终未能实现。普及大众体育、改善民族体魄和重塑民族形象与国家尊严的良好愿望和理想,留给了中华人民共和国。这既是历史留下的社会遗产,也是赋予人民共和国的历史任务。

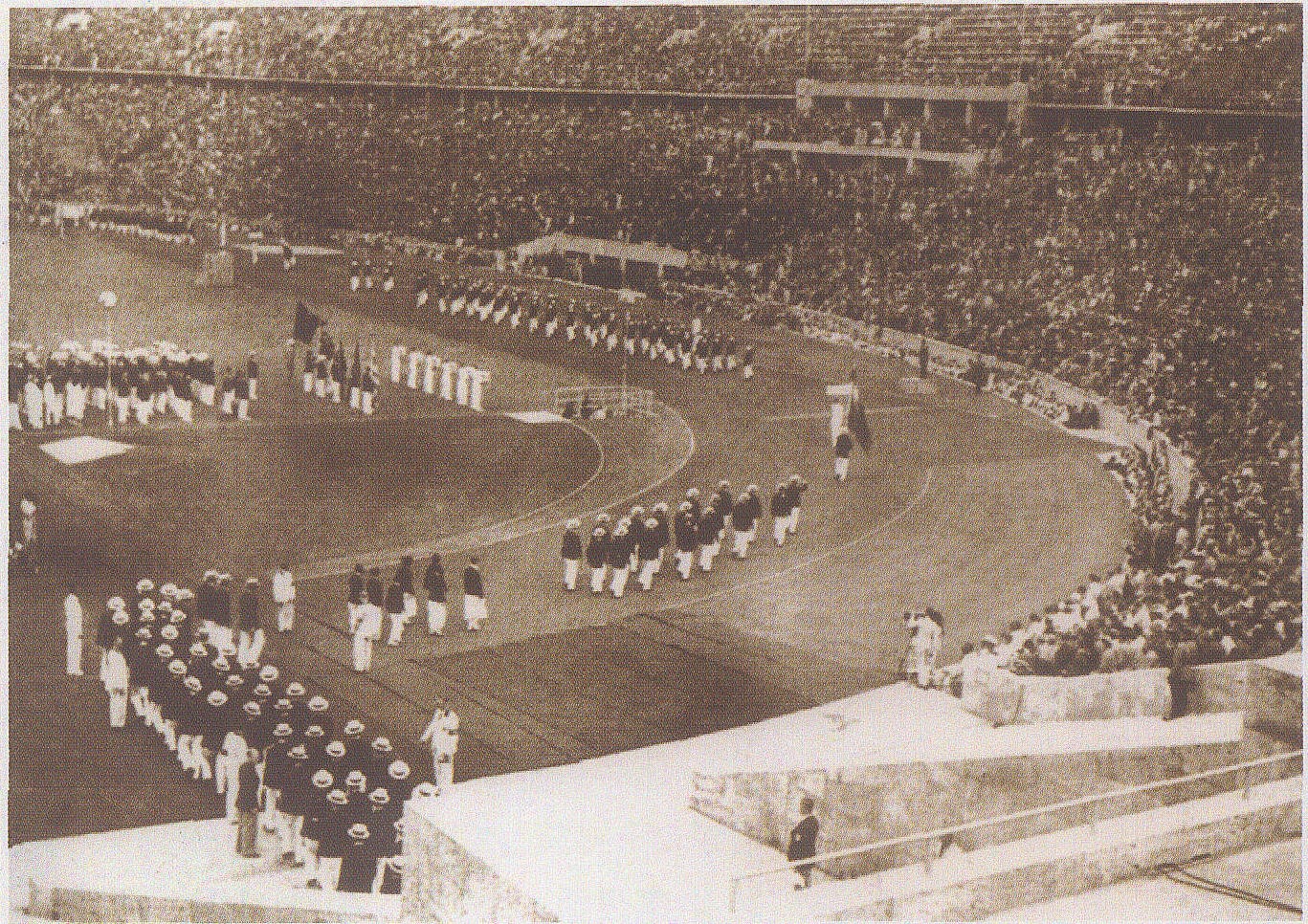

中国代表团步入第十一届奥运会开幕式会场 中国体育的新一页 中华人民共和国成立后,体育成为人民的共同事业。1949年10月“中国体育工作者代表大会”召开,提出新中国体育事业“应当是民族的、科学的、大众的”。中央人民政府副主席朱德代表中央政府向体育界发出“努力发展体育事业,把我们的国民都锻炼成身体健康、精神愉快的人”的号召,翻开了中华人民共和国体育发展史的第一页。1952年2月“中央国防体育俱乐部”(1956年改为“中国人民国防体育协会”)成立。1952年6月毛泽东为中华全国体育总会题词“发展体育运动,增强人民体质”,指明了中华人民共和国体育事业的任务和发展方向;同年11月15日,中央人民政府体育运动委员会成立。国家体育部门先后发布了《关于改善各级学校学生健康状况的决定》(1951)和《中小学体育教学大纲》(1956),制定了《准备劳动与卫国体育制度》(简称“劳卫制”,1954)。为适应体育国际交往的需要,1951年从全国篮、排球比赛大会选拔出来的58名男女运动员成为首批国家队成员。至1956年,先后在篮球、排球(1951)、田径(1953)、乒乓球、游泳、羽毛球(1954)、体操(1955)等项目上组建了国家队。1954年又提出了“开展群众性体育运动,使体育运动普及和经常化”的具体工作方针。 1956年国家体委提出了“加速开展群众性体育运动,在广泛的群众基础上努力提高运动技术的方针”,同时发布了《中华人民共和国运动竞赛制度暂行规定》、《中华人民共和国运动员、裁判员等级制度条例(草案)》,田径、游泳等16个单项运动的运动员等级标准和《青年业余体育学校章程(草案)》、《少年业余体育学校章程(草案)》等。 1959年国家体委正式提出发展体育运动的“普及与提高相结合”方针。 1953~1956年有38000多人达到等级运动员标准,49人成为第一批运动健将。 1959年召开了中华人民共和国第1届全国体育运动会,迎来了中国体育全面发展的春天。20世纪60年代中期,国家体委提倡开展“青少年体育锻炼标准”达标活动。机关企事业单位开展的太极拳、广播操和工间操,推动了群众体育活动的发展,国防体育活动也得到发展。 初步建成了以业余体校、运动技术学校或重点业余体校、优秀运动队为基础的三级训练网,进一步完善了运动员、教练员等级制度,提出了“三从一大”的训练原则,确立了“三不怕,五过硬”的作风,形成了一个有中国特色的运动训练的管理体系,基本建成了计划经济体制下的体育发展模式。主要内容是:在国家体育主管部门的统一集中领导下,群众体育以单位管理为主,坚持“业余、自愿、小型、多样、因时、因地、因人制宜”的原则,学校实行“两课、两操、两活动”,机关、厂矿和企事业单位推行广播操、工间操或生产操以及开展群众喜闻乐见的体育活动,军队结合练兵运动开展体育活动,农村结合民俗节日和民兵训练开展体育活动;运动训练以体委管理为主,形成了适合中国国情的运动训练和竞赛体系。主要包括由三级训练网构成的人才培养模式、优秀运动队管理模式、“三从一大”为核心的训练模式、“国内练兵,一致对外”的竞赛模式和“缩短战线,确保重点”的发展模式。 1966年开始的“文化大革命”使体育事业遭到严重摧残。70年代初随着中国在联合国合法席位的恢复,一些国际体育组织也先后恢复了中国的合法权益,国际体育交往增多。1971年3月中国乒乓球队成功地参加了第31届世乒赛,并为改善中美关系作出了积极的贡献,史称“乒乓外交”。

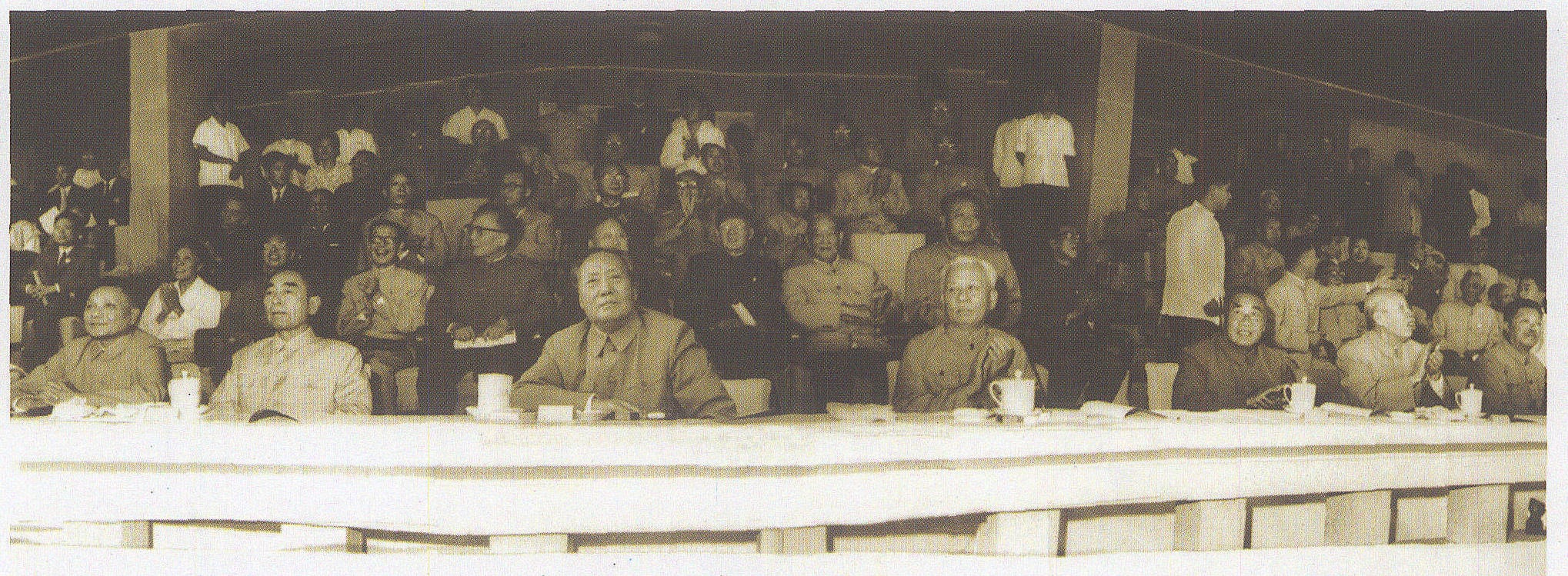

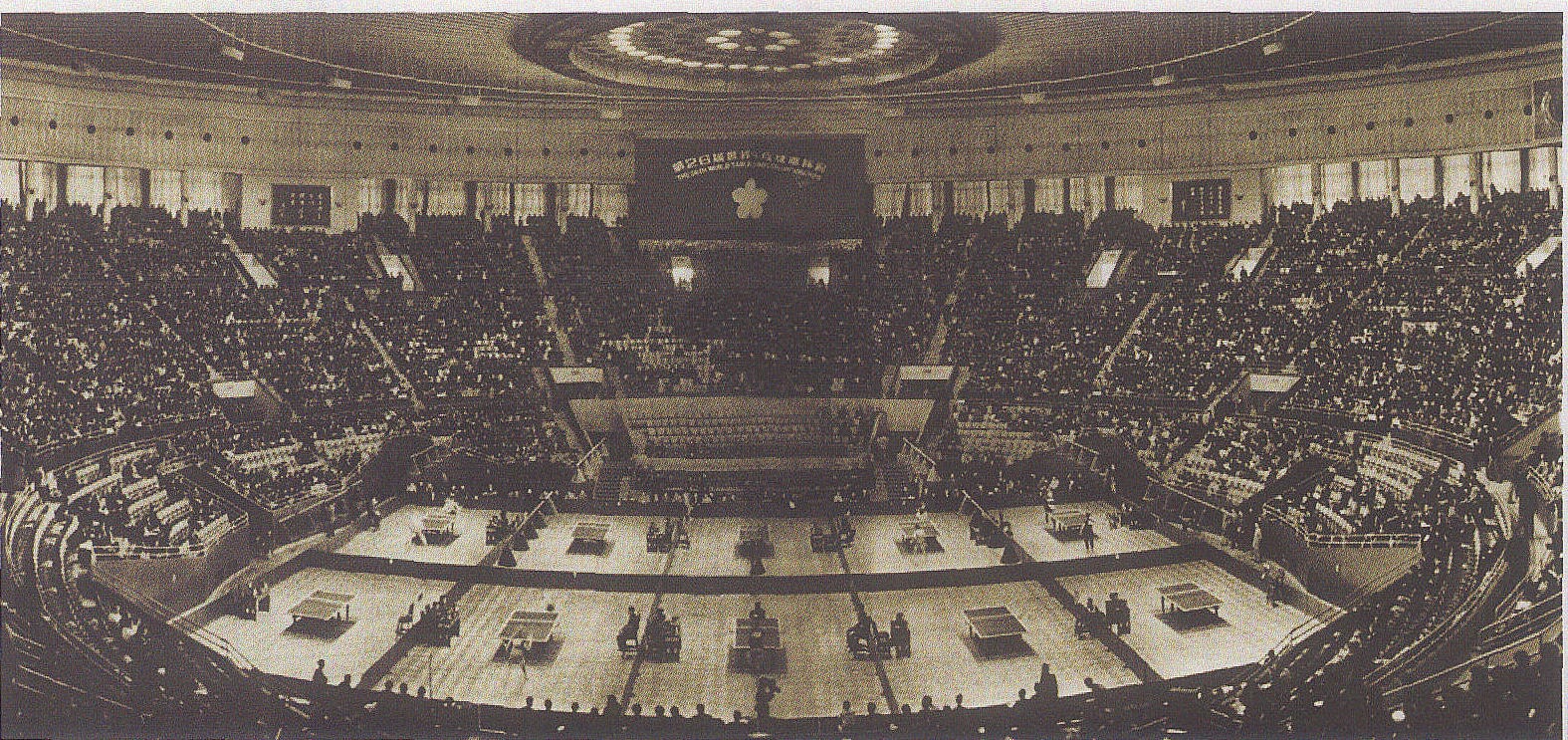

党和国家领导人在第二届全国运动会上(左起:邓小平、周恩来、毛泽东、刘少奇、朱德、董必武、贺龙) 中国体育崛起 1949年以前,中国在各项竞技体育世界冠军及世界纪录册中无名。打破零的纪录成为萦绕整整一代人的梦。中华儿女不懈的努力,却一次次遭遇失败。中华人民共和国的成立,标志着新体育的诞生。1954年在德国多特蒙德举行的第25届世界乒乓球锦标赛上,中国选手容国团力挫各国名将,赢得新中国历史上第一个体育比赛世界冠军。1956年6月7日举重运动员陈镜开在上海卢湾体育馆,以133公斤的成绩打破美国人保持的最轻量级挺举世界纪录,第一次在世界纪录的纪录册上写下了中国人的名字。1957年戚烈云破男子100米蛙泳世界纪录,郑凤荣破女子跳高世界纪录;到1958年后,中国运动员先后27次打破举重、游泳、跳伞、航空模型和射击世界纪录。中国不断给世界体坛带来新的惊喜。1960年5月中国登山运动员王富洲、贡布、屈银华攀上珠穆朗玛峰,写下了人类首次从北坡征服世界第一高峰的光辉篇章。迈进60年代,中国乒乓球队在第26届世界乒乓球锦标赛上,连捧男子团体和男女单打3座奖杯,接着又囊括第27届世乒赛男子项目全部冠军,第28届世乒赛中国队第一次获得女子团体和女子双打冠军,并独揽5项冠军,开创了世界乒乓球历史上空前辉煌的中国时代。1960~1965年中国选手平均每年打破世界纪录20多次,1965年多达(28项66人)41次。1963年11月中国代表团在第1届新兴力量运动会上,金牌和奖牌总数都雄居榜首。1974年9月中国参加了第7届亚运会,最终以33枚金牌总数的成绩跃居前两届亚运会“榜眼”韩国之前,仅次于老牌霸主日本和东道主伊朗而居第三位。1975年举行了第3届全国运动会,首次设立了少年组比赛:同年,中国女运动员潘多与男选手一道从北坡登上了珠穆朗玛峰,显示了中国妇女勇攀高峰的英雄气概。1976年粉碎“四人帮”,体育界迎来了中国体育的第二个春天。1978年中国在第8届亚运会上,首次在田径赛中压倒日本,以51枚金牌获金牌榜第二名。1979年中国选手马燕红在第20届世界体操锦标赛高低杠决赛中,为中国赢得第一个体操世界冠军;11月国际奥委会恢复了中国奥林匹克委员会的合法席位,台湾奥委会改变会旗、会歌,以“中国台北奥委会”保留其会籍。中国体育又回到了世界竞技体育的大舞台。

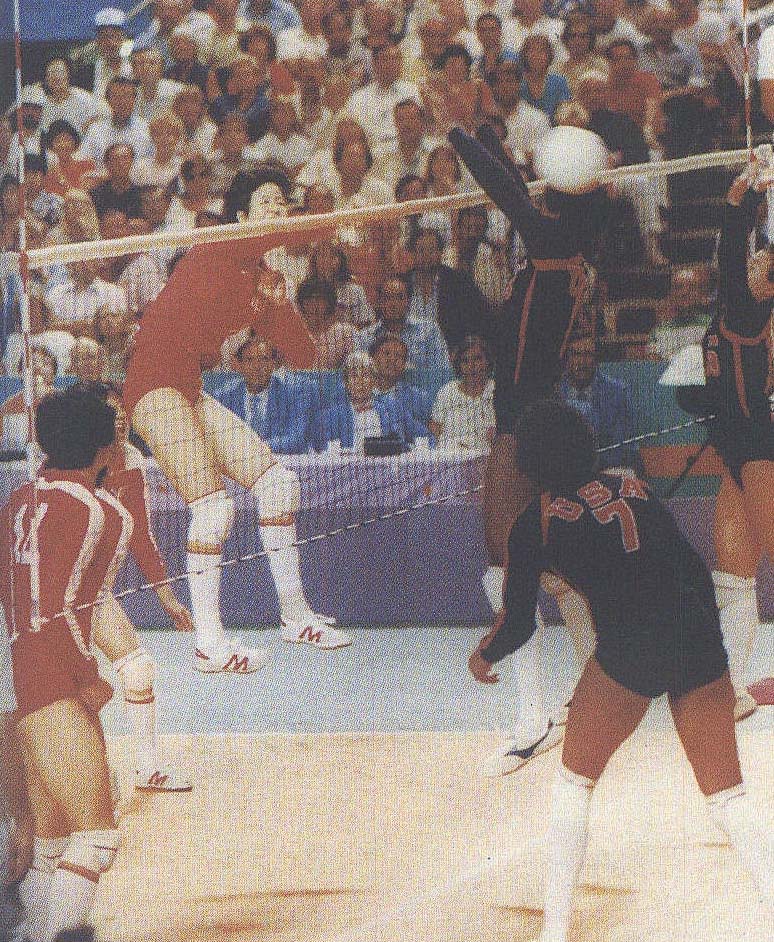

第26届世界乒乓球锦标赛(1961年) 迈向世界体育巅峰 20世纪80年代,中国运动员多次打破世界纪录,获世界冠军394个,中国竞技体育整体水平有了大幅度提高,开始向世界竞技体育运动的高峰发起冲击。1982年在第9届新德里亚运会上,中国获61枚金牌,名列金牌总数第一位,战胜了日本,开创了亚洲体育史上中国称雄的新纪元;中国体育跨上了走向世界的第一个台阶。1984年中国参加了在美国洛杉矶举行的第23届奥运会;7月29日,中国射击选手许海峰以566环的优异成绩摘取了洛杉矶奥运会的第一枚金牌,实现了中国奥运史上金牌“零的突破”,国际奥委会主席萨马兰奇称这一天“是中国体育史上最伟大的一天”。在这届奥运会上,中国女排获得冠军,创造了世界大赛“五连冠”的奇迹,中国以15枚金牌居金牌榜第四位。1986年汉城第10届亚运会,中国再次雄居金牌榜第一位。1988年的汉城奥运会,中国仅以5枚金牌降到第11位,奖牌总数居第7位,从而给进入90年代的中国体育带来了悬念。 20世纪90年代,中国体育健儿打破世界纪录的次数和获得世界冠军的总数,都超过此前40年的总和。乒乓球、羽毛球、体操、举重、游泳、跳水等项目继续保持强劲的势头,涌现出许多优秀运动员和运动群体,显示出即将跨入新世纪的中国体育健儿雄厚的实力和巨大的精神力量。1990年秋,中国成功地举办了中国历史上第一次洲级综合性运动会——第11届亚洲运动会,中国以183枚金牌,雄居金牌榜第1位。在成功举办亚运会的基础上,北京市于1991年向国际奥委会提出举办2000年夏季奥运会的申请,虽以2票之差未获成功,但通过申办奥运会使世界进一步了解中国。 1992年巴塞罗那奥运会上,中国金牌数仅次于独联体、美国、德国而居第四位。 1994年广岛亚运会上,中国队获得123枚金牌。 1996年亚特兰大奥运会上, 中国又以16枚金牌位居金牌榜第四位,而且大大缩小了与“第一集团(美、俄、德)”的距离。 1998年第13届亚运会上,中国又以129枚金牌的优势卫冕,从而巩固了中国竞技体育在亚洲的盟主地位。 1999年7月中国女足在第3届世界杯女足大赛中美两强的决战中,以点球失败,名列第二;但是,女足姑娘展现出来的中华儿女自立自信、奋发图强的民族志气和同心同德、团结拼搏的集体主义精神,给全体中国人民以极大的激励和鼓舞。 1999年8月中国乒乓球队在第45届世乒赛中包揽7项冠军;同年,北京市政府再次提出承办2008年夏季奥运会的申请。到1999年9月底,中国运动员共获得1249个世界冠军,创、超世界纪录982项次。 2000年在第27届悉尼奥运会上,中国首次进入奥运会金牌榜前3位,取得了历史性的突破。 1949年后,中国派代表团先后参加了5届夏季奥运会、6届冬奥会,总计获52枚金牌;其中在洛杉矶、巴塞罗那、亚特兰大奥运会上金牌总数列第四位,在第二集团中名列前茅。中国还从第9~13届亚运会实现了金牌总数第一的“五连冠”。

中国女排夺得第23届奥运会金牌 发展体育的新模式 20世纪90年代,中国的体育事业进入建设适应社会主义市场经济体制的新的发展模式阶段。 1992年底,国家体委在广东中山市召开了体委主任座谈会,讨论了体育改革等问题。 1993年国家体委制定了《关于深化体育改革的意见》。1995年全国人大常委会通过了《中华人民共和国体育法》,使得中国体育事业纳入了法制轨道。 在此基础上,国家体育主管部门确定了20世纪90年代到21世纪初体育改革的总目标与总任务:改变原来在计划经济体制下,单纯依赖国家和主要依靠行政手段办体育的高度集中的体育体制,建立与社会主义市场经济体制相适应、符合现代体育运动规律、国家调控、依托社会、有自我发展活力的体育体制和良性循环的运行机制,形成国家办与社会办相结合、集中与分散相结合的格局,力争在20世纪末初步建立具有中国特色的社会主义体育新体制。 在将足球作为推行协会制、俱乐部制的改革突破口,实现项目协会实体化试点的基础上,1994、1997年国家体委分两次改革了内设机构,加强宏观调控能力,建立了20个运动项目管理中心,分别对体育运动项目实行集约式全面管理,初步形成了体委宏观管理,运动项目管理中心和单项协会实施专项管理的新的运动项目管理体制。1998年国家体委在《2000~2010年中国体育改革发展纲要》中提出了10项深化改革任务:①加快体育行政管理体制改革。按照“精简、统一、效能”的原则,实现政、事分开,管、办分离,强化体育行政部门的宏观调控、社会行政和行业管理的职能,建立办事高效、运转协调、行为规范的具有中国特色的体育行政管理体制;②进一步推动运动项目管理体制改革。 在完善现行运动项目管理体制和运行机制的基础上,逐步建立坚持党的领导,坚持从中国国情出发,有核心、有层次、有依托的具有中国特色的协会制;③积极稳妥地发展各类体育俱乐部。体育俱乐部是具有独立法人资格的社会公益组织,有条件的体育运动项目要逐步向俱乐部制过渡,国家鼓励和支持各系统、各行业和社会组织及个人组建各种类型的俱乐部;④推动体育事业单位改革。按照责、权、利相统一的原则,明确体育事业单位的性质、职责,理顺事业单位与行政部门的责、权、利关系,有条件的事业单位要逐步按照现代企业制度进行改制,建立起自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的运行机制;⑤改革国家队组建办法。按照“公开选拔,公平竞争”的原则组建国家队,国家队采取集中与分散相结合的方式,国家队和国家队队员的基本费用由国家承担;改革竞赛制度,积极面向全社会开放体育竞赛市场,通过招标、申办等形式,鼓励社会各界积极承办各类体育竞赛;⑥完善全国运动会竞赛制度,改革全国运动会的赛制和奖励办法;⑦改革运动员管理体制。运动员实行注册制,按照国家有关规定进行有序、有偿地转会或交流,任何单位和个人不得对运动员的合理转会设置障碍;⑧大力发展体育产业。鼓励各行各业、境内外企事业单位和个人参与体育市场开发,投资体育产业,形成以公有制为主体,多种所有制并存的体育产业发展格局;⑨加强国有资产开发和管理。各级体育行政部门要坚持“以体为本,全面发展”的方针,按照现代企业的要求,做好体育系统国有资产重组工作,积极发展股份制企业,组建较大规模的企业集团;⑩培育和管理体育市场,加快体育市场体系的建立,制定并完善体育市场管理办法,建立体育产业统计指标体系和行业标准等体育市场法规,加强体育市场的行业管理。

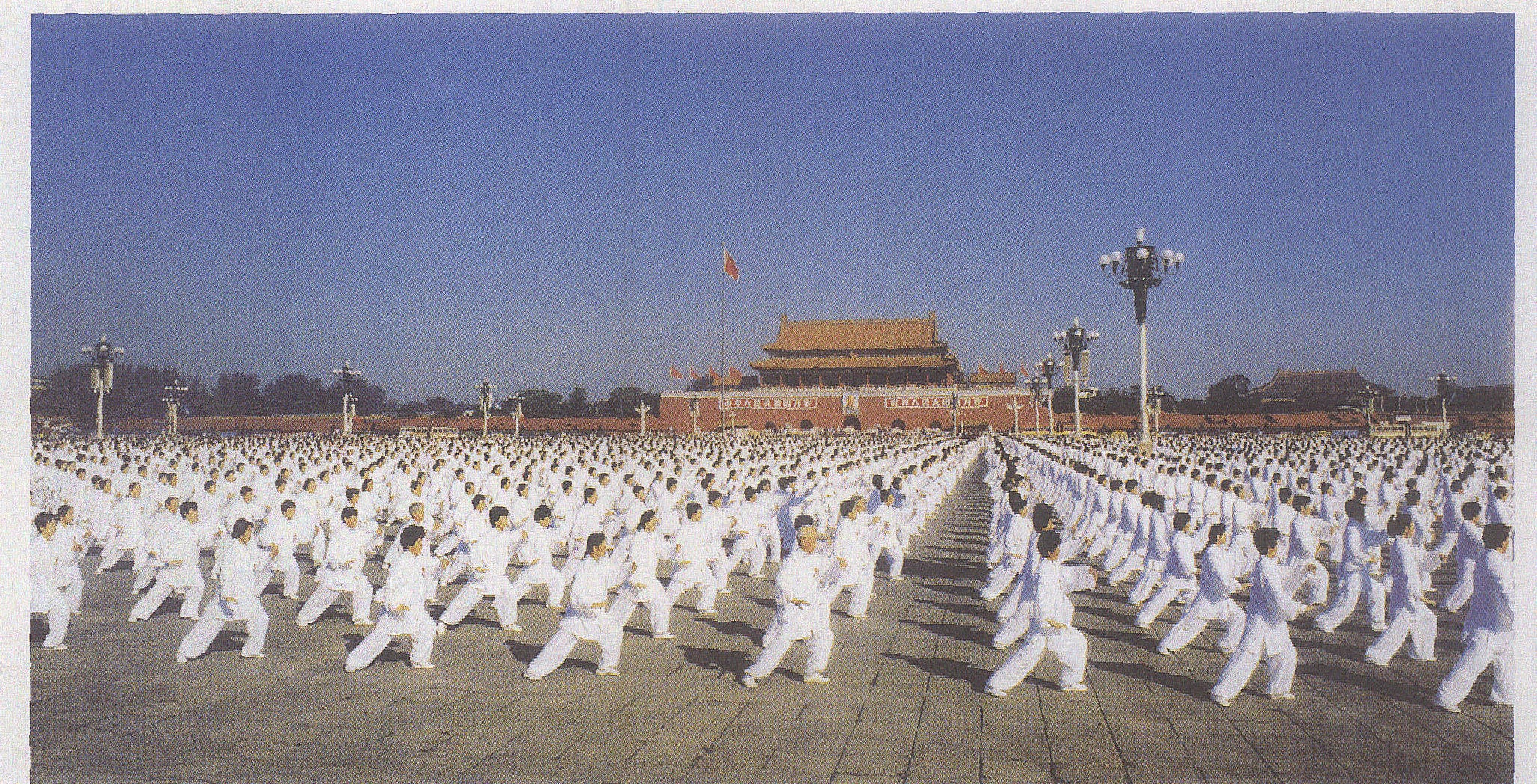

足球职业联赛 群众体育蓬勃发展 20世纪60年代中期,国家体委提倡开展“青少年体育锻炼标准”达标活动,机关、企事业单位开展的太极拳、广播操和工间操等,推动了群众体育活动的发展,国防体育活动也得到恢复和发展。80年代,中国群众体育逐步转向各行业各部门办为主。1986年国家体委公布了《国家体委关于体育体制改革的决定(草案)》,《决定》提出的体育体制改革总的指导思想是:调动各方面办体育的积极性,推动体育社会化、科学化,创造把我国建设成体育强国的各种条件,促进体育的全面发展和提高。 改革的重点是解决过分集中于体委系统办体育的弊端,提出各行各业体育工作应由其主管部门主要负责,恢复、发展行业体协和基层体协,分别在有关部门领导下开展体育活动;鼓励社会(城市、行业、企业、学校)设置高水平运动队。制定了“全民健身计划”、“奥运争光计划”和“体育产业发展纲要”等战略发展规划。“全民健身一二一工程”、《社会体育指导员等级制度》、《中国成年人体质测定标准》、 争创体育先进县等工作和制度的实施,逐步使群众体育工作由“软”变“硬”,呈现出生活化、社区化的发展趋势,体育人口已达到35.6%,高于发展中国家的平均水平。 1980年以来,群众体育蓬勃发展,全国性群众体育协会已发展到30个,基层职工体育协会4万多个,城市社区体育组织3854个,社区体育辅导站2000余个,社会体育指导员10万人。 90年代以来,全国经常参加体育活动的人数已超过3亿,每年有1亿多人次达到国家体育锻炼标准。推出第八套广播体操,建立了成年人体质监测系统,培训成年人体质监测人员6293人。先后评出全国体育先进县555个、先进体育社区158个。新建和改建了一大批体育设施。到2000年,中国体育场馆超过62万个,总面积8亿平方米,人均0.65平方米。中国还利用体育彩票收益金,两年内共建了1077个全民健身工程,公共体育场地设施已全部向社会开放。

万人太极拳表演 迎接21世纪的挑战 依据国家战略发展目标,国家体育总局确定了2000~2050年的宏观发展目标:第一个10年,实现群众体育蓬勃开展,经常参加体育活动的人数争取达到总人口的40%;竞技体育整体实力稳步提高,继续保持在亚洲的领先地位,在奥运会上金牌和奖牌总数位居第二集团前列,努力缩小与第一集团的差距;体育基础设施明显改善,人均体育场地占有率进一步提高;体育教育有较大的发展,体育科技在体育事业发展中发挥关键作用;体育产业化步伐不断加快,体育自我发展能力显著增强;国家办和社会办相结合的体育管理体制基本形成;具有中国特色的体育法规体系基本建立。第二个10年,各项体育事业更加发展,基本实现体育的生活化、普遍化、社会化、科学化、法制化和产业化。到21世纪中叶,建成能够基本满足广大人民群众体育需求,与富强、民主、文明的社会主义国家相适应的具有中国特色的体育事业。到2010年中国体育事业的奋斗目标是:人人能够享有体育权利,全民广泛参与体育健身,提高在国际上的竞争能力,争取成功举办2008年奥运会,建立比较完善的有中国特色的社会主义体育体系,全面推进体育进步,逐步实现体育现代化。具体目标有9个:①全社会体育意识普遍增强,“身体心理素质是国民素质的基础”、“参加体育活动是公民的基本权利和义务”、“发展体育事业是国家和社会的共同责任”的观念深入人心;②经常参加体育锻炼的人数达到总人口的40%,国民体质主要指标达到或接近世界中等发达国家的平均水平;③竞技运动水平继续保持亚洲领先和奥运会第二集团前列的地位, 力争实现冬季奥运会金牌“零”的突破,充分发挥竞技体育的多元功能与作用,为经济建设和社会发展服务;④人均体育场地面积达到1平方米,全国70%的社区、60%的乡镇建有能够基本满足群众健身活动需要的体育设施;⑤财政拨款有较大幅度提高,体育多元投资机制基本形成;⑥体育市场体系基本建立,体育产业产值年增长率达到10%;⑦体育工作科技含量显著提高,部分学科和研究领域达到国际先进水平;⑧体育队伍规模逐步扩大,结构更加合理,整体素质显著提高;⑨初步建立与社会主义市场经济体制相适应的体育管理体制和运行机制,形成比较完善的有中国特色的社会主义体育体系。 中国体育是中国社会主义事业的重要组成部分,体育工作在促进社会主义物质文明和精神文明建设中发挥着十分重要和不可替代的作用。体育在社会主义精神文明建设中的作用,主要是通过体育运动竞赛和运动员人格力量来实现的。“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结友爱、顽强拼搏”的中华体育精神,主要是通过体育比赛、通过运动员在赛场的表现,传达给观众、辐射到社会的。加强体育队伍的建设,其总的指导思想是:根据建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要,调整体育人才结构和知识结构,加快体育人才培养,培养重点以跨世纪的中青年干部为主,以综合型管理人才为主,以学科带头人和高级专业技术人才为主;进一步加强体育队伍的思想建设和作风建设,大力开展社会主义、集体主义和爱国主义教育,树立正确的世界观和人生观,提倡艰苦朴素的生活作风和科学、严谨、求实、高效的工作作风;加强体育队伍的勤政、廉政建设和党风党纪教育,把一批政治强、业务精、纪律严、作风硬,能担当重任的优秀人才选拔到各级领导岗位上来,造就一支又红又专、有勇有谋、精通业务、献身事业的跨世纪体育人才队伍。到1998年底,中国已是99个世界体育组织,67个亚洲及远东、泛太平洋组织的成员,有268人在47个国际体育组织和52个亚洲体育组织中任职。中国还先后向114个国家和地区派出26个项目的援外教练员2270人次,援建体育场馆设施40个。国际奥委会先后为19名中国人授予奥林匹克勋章。

萨马兰奇会见北京申办2008年奥运会代表团 结束语 在新世纪之初,回首中国体育的百年历程,令国人百感交集。百年的风雨历程,留下许多可歌可泣的故事;50多年的孜孜探索,留下许多继往开来的思索。回首50年前,历史留给新一代体育工作者的历史使命:改善民族体质和改变民族形象。我们可以自豪地告慰为中国体育事业的发展、为中华民族的崛起而前赴后继的先贤们,经过半个世纪的奋斗和20年的改革开放,中国体育的发展规模与发展水平远远超过了50年前中国体育的规模与水平,中国体育已经成为世界体坛不可忽视的一支重要力量,中国运动员以自强不息、生生不已、朝气蓬勃的精神面貌活跃在世界体坛,屹立于世界民族之林。一部体育史记录了中国体育发展的灵魂,并为21世纪中国体育的发展提供了启示。

党和国家领导人接见从悉尼奥运会凯旋的中国奥运代表团 |

☚ 中国体育百科全书︱《中国体育百科全书》编辑部 中国体育百科全书︱中国体育大事年表 ☛

- 寄封书哑谜传情是什么意思

- 寄小读者是什么意思

- 寄小读者四版自序是什么意思

- 寄尘是什么意思

- 寄尘小说新集是什么意思

- 寄尘山房是什么意思

- 寄尘短篇小说是什么意思

- 寄居是什么意思

- 寄居京城是什么意思

- 寄居他乡,万分忧愁是什么意思

- 寄居国外是什么意思

- 寄居在别人家里生活是什么意思

- 寄居在地主庄园里的外地佃农是什么意思

- 寄居在外国的人是什么意思

- 寄居在外的官员是什么意思

- 寄居处是什么意思

- 寄居外乡的人是什么意思

- 寄居外地是什么意思

- 寄居官是什么意思

- 寄居异乡是什么意思

- 寄居本地的外地人是什么意思

- 寄居栖身是什么意思

- 寄居澳门夷人规约是什么意思

- 寄居的处所是什么意思

- 寄居的 (客旅)是什么意思

- 寄居盘桓是什么意思

- 寄居虫是什么意思

- 寄居蟲是什么意思

- 寄居蟹是什么意思

- 寄居蟹的故事是什么意思

- 寄居,暂住是什么意思

- 寄屑是什么意思

- 寄山是什么意思

- 寄山堂是什么意思

- 寄嵩阳道人是什么意思

- 寄巢是什么意思

- 寄左省杜拾遗是什么意思

- 寄希广禅师是什么意思

- 寄平阳净名院润老是什么意思

- 寄庄是什么意思

- 寄庄户是什么意思

- 寄庐是什么意思

- 寄庐读史记臆说是什么意思

- 寄庑是什么意思

- 寄庑楼是什么意思

- 寄库是什么意思

- 寄应是什么意思

- 寄庵是什么意思

- 寄庵居士是什么意思

- 寄庵老人是什么意思

- 寄庵诗文钞是什么意思

- 寄庵诗集是什么意思

- 寄张至秘校是什么意思

- 寄当归是什么意思

- 寄彭民望是什么意思

- 寄影轩是什么意思

- 寄影轩词稿是什么意思

- 寄往俄罗斯的一封信 [美国]纳博科夫是什么意思

- 寄往国外的邮件是什么意思

- 寄往或来自远方的书信是什么意思