中国中学生物学教学发展概况zhongguo zhongxuesh-engwuxue jiaoxue fazhan gaikuang

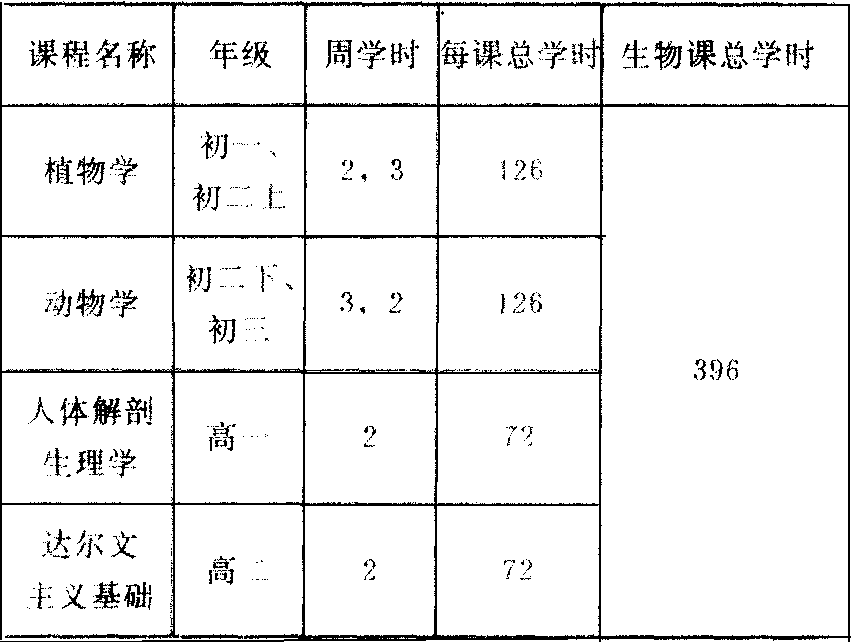

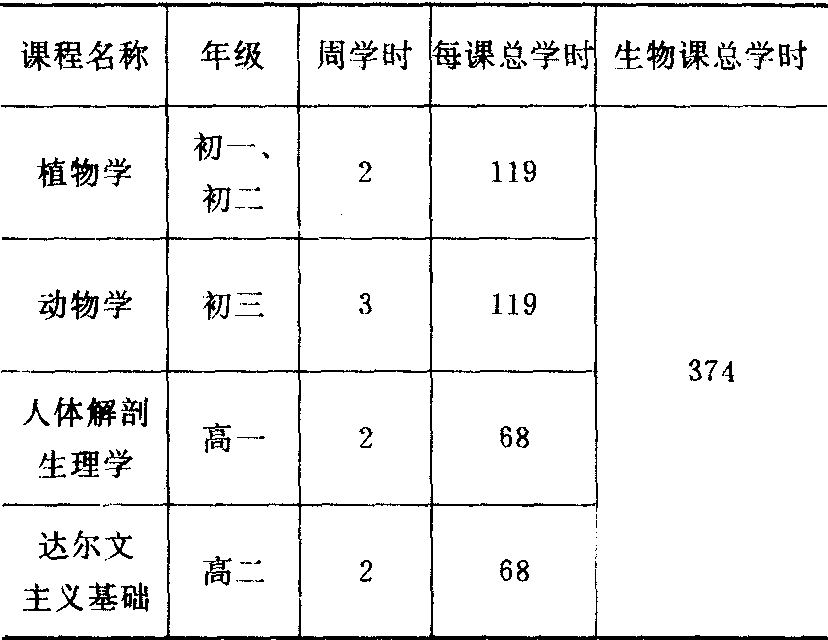

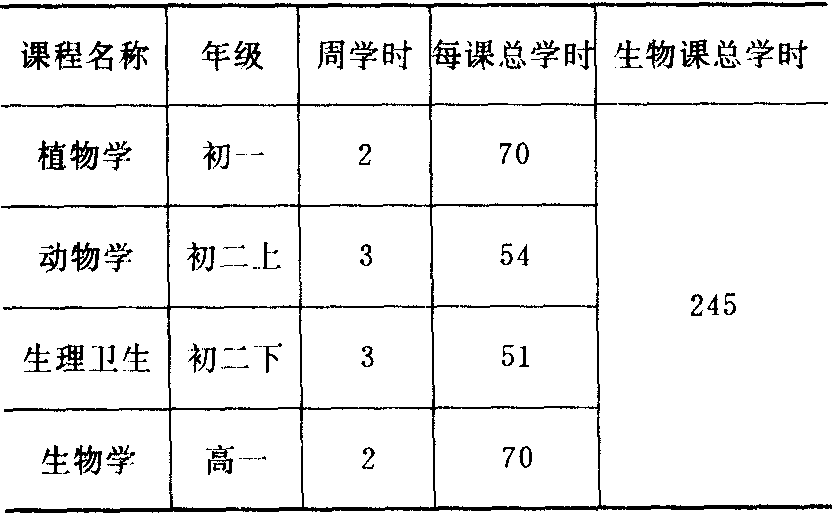

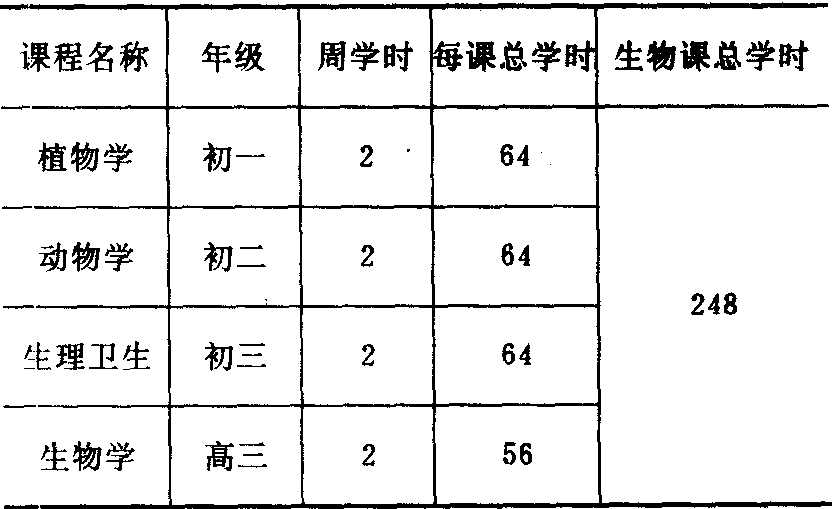

中学生物教学是随着社会政治、经济及生物科学的发展而发展的。在我国,生物学作为中学教学计划中的一个学科,已有100多年的历史。大体上可分为中华人民共和国建立前和建立后两大阶段。建立前(1840~1949)又可分为(1)1840~1900:鸦片战争后,我国逐渐开展了系统的科学教育,生物学课程主要在教会学校开设,教学基本上由外国传教士进行,教学内容带有浓厚的宗教色彩。(2) 1901~1912:1902年和1903年(清光绪二十八年和二十九年),清政府先后颁布了“壬寅学制”和“癸卯学制”,制定了《奏定中学堂章程》,规定中学学制5年,有4年开设博物课,其中一、二年级开植物和动物,三、四年级开生理、卫生和矿物,每周均为2课时。教学内容以形态、构造、分类为主,也强调生理功能及生物之间的相互关系,并且注重生物知识的实际应用。在教学方法上要求重视实物标本的观察,规定了生物教学必须具备实验室和标本室。(3) 1912~1922:1912年(中华民国元年)12月,南京临时政府教育部公布了《中学校令实施规则》,规定中学学制4年,博物课开设3年,一、二年级开植物、动物,每周3课时;三年级开生理、卫生和矿物,每周2课时。对教学目的要求规定为:“博物要旨在习得天然物之知识,领悟其中相互关系及对人生之关系。”1913年公布的课程标准中规定:植物、动物的内容包括形态、分类、解剖、生理、生态、分布、应用等之大要。生理及卫生包括人身之构造、个人卫生和公众卫生。(4) 1923~1949:1923年,中学学制改为6年,实行学分制,规定每半年上课1小时为1学分。初中设自然科(15学分)和生理卫生(4学分),不单设动、植物学,高中开设生物学(8学分)。1932年后,初中生物又分为动物、植物和卫生,分别为4、4、6学分,高中生物10学分,在高中一年级开设。1923年后,我国老一辈生物学家和生物教师,根据当时颁布的《高中生物学课程标准》,相继编写出版了多种生物学教科书,如吴元涤编著的《生物学》(1932年);陈桢编著的《复兴高级中学生物学》(1933年);郑勉编著的《高中生物学》(1935年);贾祖璋编著的《开明新编高中生物学》(1948年)等。其中以陈桢的高中生物学教科书影响最大,从1933年初版到中华人民共和国建立后的1951年7月,共发行181版次。上述教科书各具特色,一般都注意反映当时生物科学的新成就,介绍生物学家、生物学史以及不同的学术观点等,也重视基本实验方法的介绍,深入浅出,广泛联系实际。一些有名望的中学也陆续在高中开设生物实验,并有编印成册的实验指导。总的看来,中华人民共和国建立前的中学生物教学,主要效法西方和日本。中华人民共和国建立后(1949~ )又分(1) 1949~1952:先解放的东北地区,基本上学习苏联。当时东北人民政府教育部组织翻译了苏联中学的植物学、动物学、人体解剖生理学、达尔文主义基础等教科书,供各校采用。其他地区主要是修改解放前的一些教材,增加了米丘林学说的内容。1951年,教育部颁布了《中学暂行教学计划(草案)》,规定在中学开设4门生物课(见下表),从此,全国中学生物教学才由分散趋于集中统一。

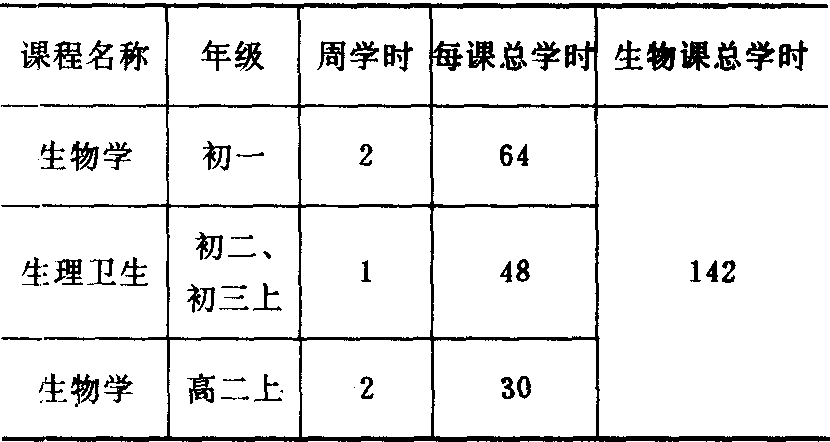

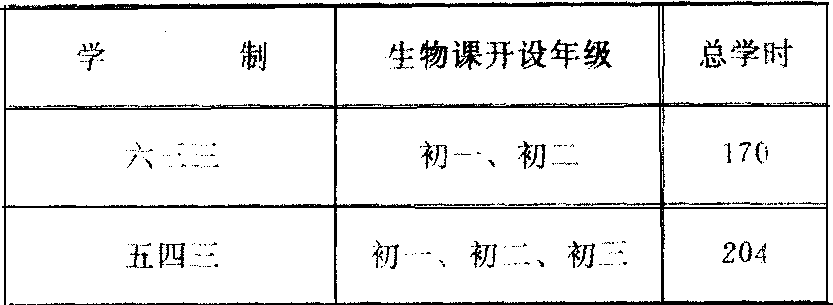

人民教育出版社于短期内出版了这3门课的教科书,并于1979年下半年开始使用。这些教科书的最大特点是力求反映当代生物科学的新进展、新成就。1981年夏,生物学作为最后一个得到恢复的高考科目,以30分计入总分;1982年提高到50分,1986年后进一步提高到70分,但仍是唯一不以百分计入总分的科目。1981年4月,教育部颁布了《全日制六年制重点中学教学计划(试行草案)》和《全日制五年制中学教学计划(试行草案)》,要求在1985年前,一般中学过渡为6年。这两个计划对生物课又作了如下的规定,并且决定在高二、高三两个年级开设选修课。

- 盆腔灵是什么意思

- 盆腔炎是什么意思

- 盆腔炎内服方是什么意思

- 盆腔炎外敷方是什么意思

- 盆腔炎的传染途径及发展与转归是什么意思

- 盆腔炎的病因及预防是什么意思

- 盆腔疼痛证是什么意思

- 盆腔结缔组织炎是什么意思

- 盆腔肿块是什么意思

- 盆腔脓肿是什么意思

- 盆腔脓肿引流术是什么意思

- 盆腔腹膜炎是什么意思

- 盆腔蜂窝织炎是什么意思

- 盆腔郁血症是什么意思

- 盆腔静脉造影是什么意思

- 盆膈是什么意思

- 盆花是什么意思

- 盆花栽培是什么意思

- 盆苏克丹津呼图克图是什么意思

- 盆苏克丹津阿拉木札木巴是什么意思

- 盆草是什么意思

- 盆草儿是什么意思

- 盆荷是什么意思

- 盆菜是什么意思

- 盆覆是什么意思

- 盆费是什么意思

- 盆边零饭是什么意思

- 盆部淋巴结群是什么意思

- 盆里是什么意思

- 盆金是什么意思

- 盆钮是什么意思

- 盆问是什么意思

- 盆隔是什么意思

- 盆隔上筋膜是什么意思

- 盆隔下筋膜是什么意思

- 盆骨是什么意思

- 盆髋部应用解剖彩色图谱是什么意思

- 盆鱼是什么意思

- 盆鱼目是什么意思

- 盆鱼缸是什么意思

- 盆鱼草是什么意思

- 盆(儿)朝天碗(儿)朝地是什么意思

- 盆(儿)罐(儿)都有耳朵/躲是什么意思

- 盇是什么意思

- 盈是什么意思

- 盈万井、山呼鳌[扌卞]。是什么意思

- 盈不可久是什么意思

- 盈不足术是什么意思

- 盈丢是什么意思

- 盈丰豫商号是什么意思

- 盈乎万钧必起于锱铢,竦秀凌霄必始于分毫。是什么意思

- 盈亏是什么意思

- 盈亏两平分析是什么意思

- 盈亏临界分析是什么意思

- 盈亏临界图是什么意思

- 盈亏临界收入是什么意思

- 盈亏临界点是什么意思

- 盈亏临界点分析是什么意思

- 盈亏临界点模型是什么意思

- 盈亏临界规模是什么意思