足太陰脾經穴。在内踝上三寸處。因其是足三陰經交會處,故名。主治脾虚,腸鳴泄瀉,失眠心悸。始載於晉代典籍,沿稱至今。晉·皇甫謐《針灸甲乙經》卷三:“三陰交,在内踝上三寸,骨下陷者中,足太陰厥陰少陰之會。刺入三分,留三呼,灸三壯。”《醫宗金鑒·刺灸心法要訣》:“三陰交治痞滿堅,痼冷疝氣脚氣纏,兼治不孕及難產,遺精帶下淋瀝痊。”

三阴交

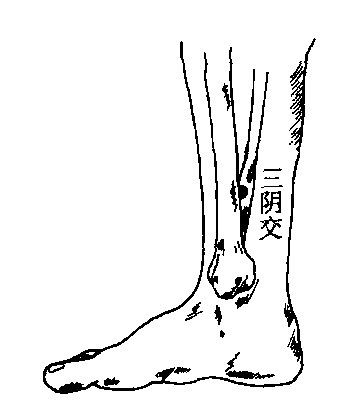

经穴名。代号SP6。出 《针灸甲乙经》。属足太阴脾经。足太阴、厥阴、少阴之会。位于小腿内侧内踝尖上三寸,胫骨内侧面后缘。另说: “在内踝上八寸”(《千金要方》); “在内踝上一寸” (《扁鹊神应针灸玉龙经》)。布有小腿内侧皮神经,深层后方为胫神经; 并有大隐静脉,胫后动、静脉通过。主治腹痛,肠鸣,腹胀,泄泻,便溏,月经不调,崩漏,带下,阴挺,经闭,不孕,难产,遗精,阳痿,遗尿,疝气,足痿,瘾疹,失眠以及神经衰弱,荨麻疹; 神经性皮炎等。直刺1~1.5寸,艾炷灸3~7壮,或艾条灸5~15分钟。《铜人腧穴针灸图经》: “孕妇禁针” (图9)。

图9

三阴交

中医腧穴名。属足太阴脾经,足三阴经交会穴。定位:内踝高点上3寸,胫骨内侧面后缘。主治:月经不调,带下,阴挺,不孕,滞产,遗精,阳痿,遗尿,肠鸣腹胀,泄泻,疝气,失眠,下肢痿痹,脚气。操作:直刺1—1.5寸。孕妇禁针。

三阴交Sanyinjiao

系足太阴脾经上的一个针灸穴位。取穴:于内踝尖上约3寸胫骨后缘取之。施针时直刺1~2寸。主治脾胃虚弱、腹胀、肠鸣、消化不良、大便溏泻、月经不调、崩漏、带下、经闭、子宫脱垂、遗精、阳萎、水肿、遗尿、小便不利、尿闭、高血压、多发性神经炎等。

三阴交

经穴名。别名“承命”、“太阴”。属足太阴脾经。位于内踝高点上三寸,胫骨内后缘处。主治:肠鸣腹胀,飱泄,消化不良,月经不调,崩漏,带下,难产,梦遗,阳痿,水肿,小便不利,遗尿,足痿痹痛,湿疹等。直刺0.5—1寸;可灸。

三阴交

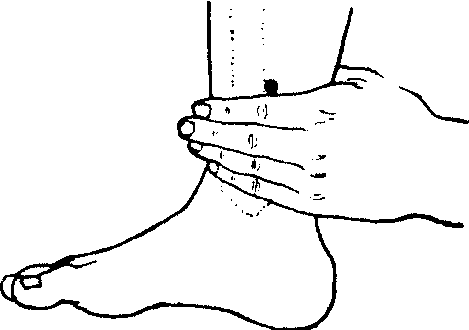

足太阴脾经穴。取穴:在内踝上3寸,骨下陷中(见图2—1—3)。主治:肠鸣腹胀、泄泻、月经不调、带下、阴挺、不孕、滞产、遗精、阳痿、遗尿、疝气、失眠、下肢麻痹、脚气、眩晕、脏躁证。刺灸法:直刺1~1.5寸或深透悬钟穴。局部麻胀感向下放散。艾炷灸3~7壮;艾条灸10~30分钟。

三阴交sānyīnjiāo

经穴名。代号SP6。出《针灸甲乙经》。属足太阴脾经。位于内踝尖直上3 寸, 胫骨内侧面后缘。主治泌尿、生殖系统疾患, 腹痛, 腹泻, 神经衰弱, 荨麻疹, 神经性皮炎, 下肢麻痹或瘫痪等。直刺1 ~1. 5 寸。灸3 ~7 壮或5 ~15 分钟。孕妇禁针。

三阴交Sp6Sanyinjiao

足太阴脾经穴。首见《甲乙经》。别名太阴。是足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经三经的会穴,又是回阳九针穴之一。

位于内踝尖直上3寸,当胫骨内侧面后缘处。正坐或仰卧取之。简便取穴,可于内踝尖上量四横指(一夫),当胫骨内侧面后缘凹陷中定取。相当于胫骨内侧面与比目鱼肌间,深层为趾长屈肌; 有大隐静脉,深层有胫后动、静脉; 并有小腿内侧皮神经,深层后方为胫神经。

一般直刺1~1.5寸,针后局部痠胀或向足底和膝部扩散。艾炷灸5~7壮;艾卷灸10~15分钟。据《针灸大成》载:昔文伯见一妇人临产症危,视之乃其子死在腹中,刺足三阴交二穴,又泻足太冲二穴,其子随手而下。后世随以三阴交为妊娠所禁刺。

本穴是临床常用的穴位。主治脾胃、肝肾及本经脉所过部位的疾患,如呃逆,呕吐,纳呆,脾胃虚弱,完谷不化,心腹胀满,腹痛肠鸣,痢疾,泄泻,黄疸,水肿,月经不调,经闭,带下,癥瘕,血崩,血晕,死胎,恶露不止,阴茎痛,小便不利,遗精白浊,七疝,癫痫,不眠,瘾疹,股、膝、踝内侧肿痛等。现又多用以治疗急、慢性肠炎,细菌性痢疾,功能性子宫出血,子宫脱垂,肾炎,肾盂肾炎,尿潴留,尿失禁,遗尿,性功能减退,高血压,神经衰弱,小儿舞蹈病,下肢神经痛或瘫痪等。

三阴交

现代研究证实,针刺本穴,特别是配合合谷等穴,有促进妊妇子宫收缩的效应,故妊妇应用本穴当特别审慎。现也有人利用本穴的此种效应而做临床引产,取得一定疗效。

实验研究表明:针刺单纯性消化不良患儿的三阴交、足三里等穴,可使原来低下的胃游离酸、总酸度、胃蛋白酶和胃脂肪酶活性迅速升高。对于不同原因引起的尿潴留、尿失禁等可恢复正常排尿功能,并可使急、慢性肾炎患者排尿量明显增加。在具有慢性输尿管瘘的动物实验中,针刺“三阴交”部位,有促进利尿效应。对妊娠7~8个月的胎位异常者,艾灸三阴交,能使腹壁松弛,胎动活跃,有助于矫正胎位。针刺家兔单侧“三阴交”部位,5分钟后,下腹正中皮肤及鼻尖部位痛阈可明显提高,大多数在起针后30~40分钟内,其痛阈仍可保持在较高水平,个别动物还可以保持1~5小时以上。在针麻施行胃大部切除术中,同时针刺三阴交、足三里,呈现较好的抗切皮痛和松弛肌肉的效应。

三阴交

Sanyinjiao

- 蜓是什么意思

- 蜕是什么意思

- 蜕化是什么意思

- 蜕化变质是什么意思

- 蜕变是什么意思

- 蜕皮是什么意思

- 蜗是什么意思

- 蜗居是什么意思

- 蜗旋是什么意思

- 蜗杆是什么意思

- 蜗牛是什么意思

- 蜗行是什么意思

- 蜗轮是什么意思

- 蜘是什么意思

- 蜘蛛是什么意思

- 蜘蛛痣是什么意思

- 蜘蛛网是什么意思

- 蜚是什么意思

- 蜚声是什么意思

- 蜚短流长是什么意思

- 蜚蠊是什么意思

- 蜚语是什么意思

- 蜚鸟尽,良弓藏是什么意思

- 蜜是什么意思

- 蜜丸是什么意思

- 蜜供是什么意思

- 蜜月是什么意思

- 蜜枣是什么意思

- 蜜柑是什么意思

- 蜜桃是什么意思

- 蜜橘是什么意思

- 蜜源是什么意思

- 蜜甜是什么意思

- 蜜糖是什么意思

- 蜜罐儿是什么意思

- 蜜腺是什么意思

- 蜜色是什么意思

- 蜜蜂是什么意思

- 蜜蜡是什么意思

- 蜜语是什么意思

- 蜜语甜言是什么意思

- 蜜里调油是什么意思

- 蜜露是什么意思

- 蜜饯是什么意思

- 蜞是什么意思

- 蜡是什么意思

- 蜡丸是什么意思

- 蜡人是什么意思

- 蜡像是什么意思

- 蜡台是什么意思

- 蜡嘴是什么意思

- 蜡扦是什么意思

- 蜡板是什么意思

- 蜡果是什么意思

- 蜡染是什么意思

- 蜡梅是什么意思

- 蜡泪是什么意思

- 蜡炬是什么意思

- 蜡烛是什么意思

- 蜡版是什么意思