解剖简述和各壁关系

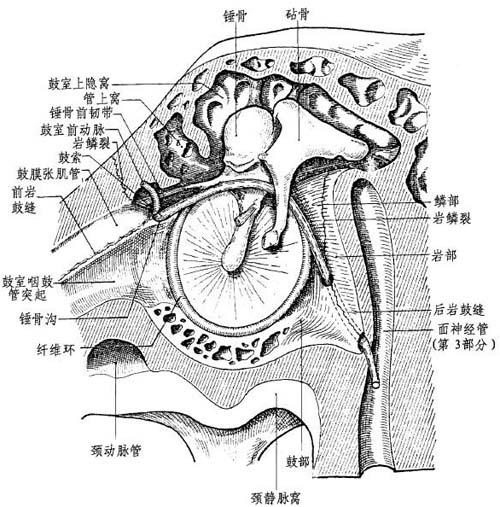

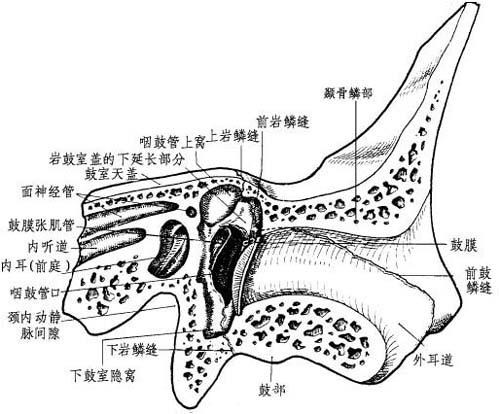

一、外壁(鼓膜壁)(图4-3)

图4-3 外壁(内面观)

复杂,包括:

(一)鼓膜

鼓膜封闭着10mm直径的孔道,呈一破裂环形,并由此连接外耳道和鼓室。此孔略向壁中央的下前方倾斜,其组成:①在其下3/4区由鼓环,向上由Rivinus切迹相隔;②在其上1/4区由颞骨脚或鳞部之基底相隔。

皆同于鼓膜-听骨链系统,鼓膜已进行了描述。

(二)鼓膜周围各部

鼓膜前狭区(宽2mm)为岩鼓部,前岩鳞缝界临:①向下,鼓部组成。②向后,有鼓前角。其上端自行卷到鼓膜本身的上方且在内面有一斜向前下方的沟,即锤骨沟。③向前,由鼓部咽鼓管发出突起向前延伸到管口部,是骨质前角。④向上,岩部,由鼓盖(Gruber盖)的下延长部分支撑。

此延伸部分与锤骨沟前端相关节,有两个骨孔:①外游离端通向鼓室前动脉和锤骨前韧带的大部分;②内游离端(骨出口)通向鼓索和某些韧带的纤维。此二孔为鼓索前管的入口,鼓索自前岩鼓裂增厚处陷入,到颅外,进入岩鼓缝(Glaser切迹)。此鼓膜前区和咽鼓管口表浅地附着到颞骨盂样腔的后岩鼓部。

鼓膜上区是由鳞脚组成,并形成鼓室上隐窝壁,是手术首先涉及到的部分(经外耳道上鼓室凿开术)。这里非常明显地凹成水平沟:①向上,由已形成的钝角与鼓室盖相邻;②向下,以鼓室上隐窝壁(上鼓室壁)的游离缘、鼓室中隆起到整个Rivinus切迹全长为界。

该区之锤骨头窝可收纳一些气房。该区向外恰在外耳道,并填充外耳道底的宽度;向内与上鼓室相连续。

鼓膜后区,乃鼓鳞部。后鼓鳞缝斜向下、前方,此缝分成两部:①向上由鼓室上隐窝壁组成一中间鳞角和鼓窦入口的外壁组成部分;②向下,由发育较差于前角的鼓后角组成。

因为行镫骨手术时切除骨质很重要,而此外壁的后鼓膜部可掩盖全部或一部分镫骨,同时又可遮住圆窗周围,因此应注意。鼓膜下区是鼓室底,高2mm,向外邻接下鼓室隐窝。

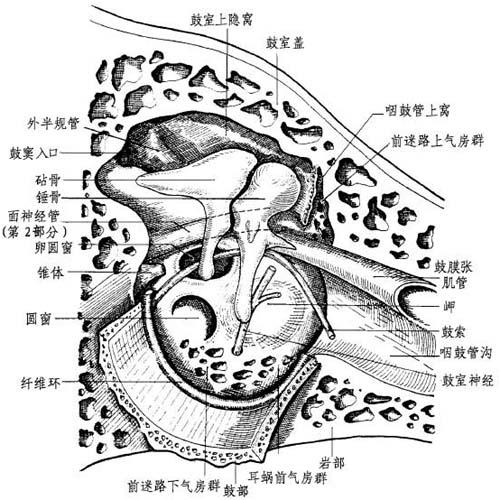

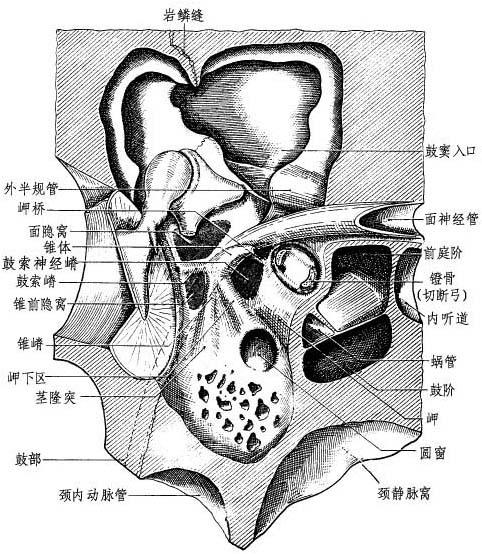

二、内壁(迷路壁)(图4-4)

图4-4 内壁:鼓膜和鳞部摘除术后之外壁

1 .内壁结构是颞骨岩部

由一个间断的水平隆起分成两部分,致内壁为二层:

(1)向前:为鼓膜张肌管的鼓部:长5mm;限于弯隆起,斜向下、外和上方,位于:①咽鼓管口内上部的前端;②面神经管第2部分显露下方的后端。此端:再转曲成匙突,自由通向鼓膜张肌终腱上,后者与其管直角相接。活人身上是完整的,在干骨骼上常见组织缺损。内壁藏有鼓膜张肌,插于内壁的上部分。

(2)向后:为面神经管第2部分,即鼓室段,隆起斜向下、外、后方(与水平面形成40°角)。长短在10~12mm之间。膝部在匙突上方形成;踝部在鼓窦入口内方形成。面神经管始端3mm在鼓室内壁并不隆起,然后才变成隆起,由前庭分叉以形成卵圆窗楣并最后融合在面神经中(Gelle),在鼓窦入口下方。

面神经管壁菲薄,半透明,有时在其底下和卵圆窗处管壁缺损,常有血管孔穿通。在此有面神经和茎乳动脉、岩浅动脉间的吻合支。

内壁大量解剖意外是由于面神经和耳聋手术范围而造成的。

2.上层是为鼓室上隐窝层(图4-5)

图4-5 内壁:鼓上隐窝和鼓窦迷路周气房群的起始部

(1)后鼓室上隐窝是由外半规管隆起标记的。

形状:细长而光滑的骨质,斜向下、后和外方。

位置:占据鼓上隐窝层的后1/2并行经鼓窦入口内壁的上方。填充面神经第2部分后部之1mm。但因为稍斜向下外方,由前面岔开。

向后与面神经形成10°敞开角。另外,面神经管的高、低二处之邻近部分时有变异。

此隆起是外半规管壶腹,由一层厚1mm之致密骨保护着。此为一手术重要标记。

(2)前鼓室上隐窝区

典型的楔状前顶,使其相对地宽大些(后有叙述);为气房凹陷而成的迂回沟,且为前迷路上气房延续部分的起始端。

3 .下层相当于鼓室窦的增大

有以下标志:

(1)鼓岬:

形状:乳头状隆起,平坦或锥形。突向后比前要明显些。宽(8mm)比高(6mm)要大些。

位置:典型的占据鼓室内壁中央,实则是占其前2/3。向前达咽鼓管鼓口;向上借匙突与面神经管相邻;向下到鼓室神经管口上方,鼓室神经分出的地方。

鼓岬:向内,到耳蜗(后详述);向外,正对鼓膜脐部。

鼓室神经或Jacobson神经:个体差异解释不同,粗细也有变化,时大、时小。该神经的起源行程如下:

起源:自舌咽神经下神经节分出(Andersch神经节),位于后裂孔舌咽神经穿出的地方,停于岩窝或锥体窝内。随即进入颈静脉窝和颈内动脉管间的岩部,围以一粉红色鞘膜,名叫鼓室神经节,由副神经组织组成。

行程:穿经鼓室底板后,继续上升到鼓岬,先为下鼓室气房巢所遮盖;伸向鼓岬,在圆窗前方,为手术标志;然后又伸向上、前方,或进入一沟,或进入一纯粹的坠道,难以查看;经过匙突下方又转向锤骨肌管的后方;接近面神经的膝状节,于此接受一吻合支,出自岩骨前面在膝状节前,为岩小神经(或岩深神经),形成耳节,由此又分出一些副交感神经纤维到腮腺。

分支:该神经分出许多分支,其中1~2支进到下鼓室区和行向咽鼓管鼓口。各支可相互吻合形成神经丛。

吻合支:在两个神经轴之间有一或数个吻合支,距膝状节很近。一支由面神经的膝状节、岩大浅神经和翼管神经形成。另一支由鼓室神经和岩小神经形成。

吻合支可发自面神经、膝状节或岩大浅神经。

(2)圆窗或蜗窗:

位置:直接于鼓岬后方,陷入圆窗窝底。借骨性隆起即鼓岬下突起,与鼓室窦的后、上方分开。有时有一部分为鼓岬的后斜面所遮。

形状:圆或卵圆孔,高比宽大些,直径2~3mm。朝向外、下、后。活体上见一凹膜在外面封闭,为鼓室第二窗膜。在此,鼓室的上皮仅由一层结缔组织纤维将耳蜗内皮分开。

关系:它紧接到耳蜗鼓阶的下前庭部。在圆窗的后下方深处投影为后壶腹神经,钻开后可磨碰到这里。

(3)卵圆窗或前庭窗:

位置:陷入卵圆窝底,向后并在鼓岬的下方,向匙突的后方。在面神经管下方形成卵圆窗楣。在低处,其可遮住窗的后上缘;在高处,其可留出1~2mm的空隙;在锥体前部连接一纤细的骨桥,岬桥平行于镫骨肌。

形状:呈一窑口形孔。椭圆形,长3mm,高1 .5mm。时常在其上凹缘,在水平下缘呈肾形。外观向外、下和前。

镫骨足板封闭着卵圆窗,借环状韧带相嵌;为复层透明软骨;鼓室侧由黏膜-骨膜覆盖;前庭则由内骨膜覆盖。

组合在一起成为镫骨-前庭关节(见迷路膜部关系)。

(4)鼓室窦:(图4-6)

图4-6 与膜前庭的关系:鼓室窦

此为一鼓室内壁的压迹,位于鼓岬的后方:向上与岬桥和向下与鼓岬下突起相邻;深度和宽度变化很大;向上、后渗透到外方的锥体(有时到面神经管)及内方的后半规管壶腹,二者之间。

在岬桥上方、镫骨后方,也有一压迹,据许多着者记载或为鼓室窦的上部,或属于卵圆窗窝的压迹,或为个体特化作用(Procter后鼓室窦)的结果。

4.内壁的关系

在外面:鼓膜-听骨链系统。在内面:为膜迷路和外淋巴液。在后面:椭圆囊、球状囊、外半规管壶腹端和后半规管壶腹端。在前面:耳蜗基底部。

膝状节的致密骨穴在内壁上前方。在前庭和耳蜗之间为前迷路上气房区的正常凹陷、前迷路周围气房(见迷路骨部)、迷路下气房系统。此部异常地留有一骨壁缺损(Hyrtl裂)。可引起真性脑膜瘤。

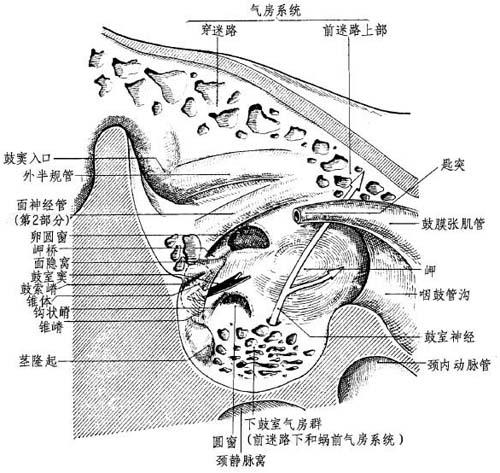

三、前壁(咽鼓管一颈动脉壁)(图4-7)

图4-7 鼓室前壁:外耳道之颞骨垂直切面

其为岩-鼓结构。乃鼓室壁矮的(7mm)部分。

鼓口位于鼓室的前部,前鼓室扩大开口的部分。椭圆形:高5mm,宽3mm。四邻①内侧:介于岩唇、耳蜗交接处;②上侧:介鼓室盖嵴、增厚的岩棱之间,向前伸展到咽鼓管盖;③外侧:介于前岩鼓缝,其将鼓室盖下延部分连接到鼓室咽鼓管突上并组成鼓索前管;④下侧:鼓口约占据鼓室下隐窝的2mm。

在鼓口的上方和内侧,由一菲薄骨隔将其与鼓膜张肌管分开。

在鼓口的下方,一骨壁斜向下、后方,绕经下岩-鼓缝,由此划分为一内岩段,由隆起突入岩内的颈内动脉髁腔内,此段颈-鼓室间段菲薄有时缺损,常掘成血管-神经孔。

在某些特殊情况下,颈内动脉可在鼓室的鼓岬下前方形成一隆起。

外鼓室段:为咽鼓管突起面。

毗邻关系:①后方:鼓窦;②下方:颈内动脉髁部;③前方:咽鼓管;④内方:蜗顶。

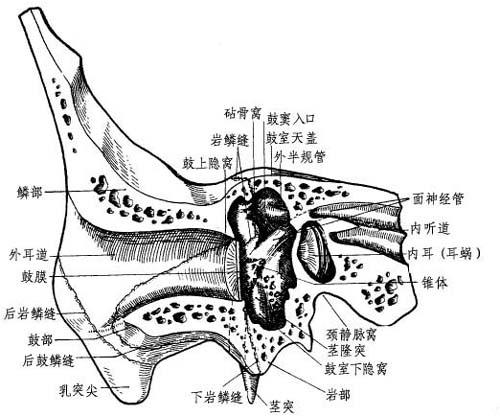

四、后壁(乳突壁)(图4-8)

图4-8 后壁及镫骨部

此壁最高(14mm)。是岩骨的重要部分,附属鼓-鳞部的外方。

它有重叠的二层:

1.上层或鼓上隐窝层,为鼓窦入口,即连接鼓窦-鼓室上隐窝的三角口(后有叙述)。

2.下层,由一些隐窝和隆起作标志,在耳手术中有重要意义。

它与鼓室外壁的后鼓膜区和内壁所属部分组成一纯后鼓室隐窝或后鼓室。

锥体或锥隆起:位于隆起的中央。呈角锥状,但因人而有明显的变化,有时几乎不能查见,其游离尖通过镫骨肌腱。

有3个小隆起发自锥隆起:①在外方,为鼓索嵴朝向鼓沟到鼓索神经走出的地方。②锥嵴,在下方,朝向茎突隆起;③岬桥,在下方,朝向卵圆窗。伴同面神经管嵴,此3骨嵴分隔成许多隐窝。

面隐窝位于鼓沟内侧的面神经管外方和下方的鼓索神经嵴之间,此区是手术时的重要标志(后鼓室探查术)。藏有许多气房窝,其中有一个很重要(锥上窗)。

锥前隐窝(Grivot窝):位于鼓索嵴下;在鼓沟内侧,锥嵴的外方。此窝与面神经第3部分有一定关系。

鼓室窦(前已述)。

最后,后壁的下部是由一粗糙隆起,发育不太明显,取名为茎突隆起(Politzer隆起)的为标记,附于茎突底部。

毗邻关系:位于鼓室后面,向后:①向后上借鼓窦入口的中间通向乳突窦(4mm)。②向后下,介于面神经干(Gelle)和其延续部分。此为面神经管之第3部分。在面神经前进中斜向下、外方,包括在鼓窦入口内壁和鼓室范围的中1/3之间;绕经面神经周围的小气房;遮蔽面神经和茎乳动脉;深及1 .5mm左右。

镫骨肌骨管长6mm,在面神经管前方。鼓索后管通过鼓索神经、后鼓室动脉和茎乳动脉之支。

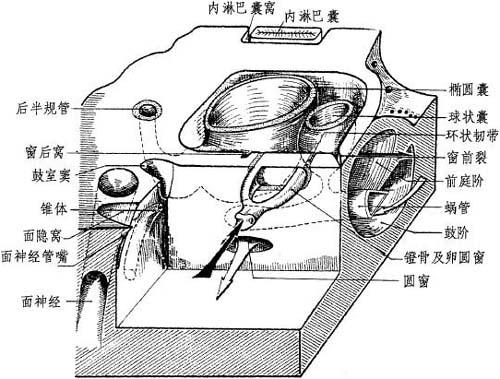

五、上壁(鼓室盖)(图4-9)

图4-9 鼓室内、上、后壁(外耳颞骨垂直切面)

起自岩鳞部斜向前方,略向外而急转向下,使鼓室的高度由后向前减小。其组成和增厚部分按各个部位不同而有变化。在其前1/3,相当厚而致密,常由岩骨组成。在其后2/3,菲薄,有时缺损,遍及于鼓室天盖下延续部分的后端斜坡处到鼓窦入口顶,由易碎的上岩鳞缝开始,随同此部的还有血管孔隐窝;有时缺损,使鼓室黏膜贴在硬脑膜上,在某种情况下可造成真性脑膜瘤。

鼓室盖表面不规则,藏有一些完整的鼓室上隐窝、上气房窝。此盖是锤骨上韧带和砧骨韧带镶入的地方,常有一嵴做为插入标记。

毗邻关系:鼓室上面向上是颅中窝的脑膜,硬脑膜常贴到岩鳞缝上。介其中间为颞叶第3和第4脑回。

所有这些器官都是受威胁的,尤其是后边的,某些耳原性感染皆因鼓室盖的脆性和骨缝的透性所致。

六、下壁(颈静脉壁)

呈向前的深沟型。

结构:是岩-鼓的一部分。鼓室下壁形成鼓窦斜坡的部分,称鼓室下隐窝或下鼓室。位于鼓沟下2mm处,极易积脓。借坚实的下岩鼓缝由骨导静脉孔向后延伸到咽鼓管底,向前邻于鼓骨外段和岩骨内段。

表面崎岖不平,藏有一些下鼓室气房,很重要并标记:下方在鼓岬内侧,自鼓管上孔,供鼓室神经通过;内前一斜坡在前面的咽鼓管下接续鼓颈动脉间隔。特别是借一根很深的颈静脉窝凸出在鼓岬的后方。

此壁可能有时缺损。个别情况下可见颈静脉球突入鼓室。

毗邻关系:与鼓室内壁邻界:①鼓岬面的前方,是颈内动脉-静脉间的间隙,是下顶的三角形。②鼓岬面的后方是颈静脉球。按球的高度,底板有时增厚,由下鼓室气房室充填;有时变薄,仅因颅内外岩骨壳的厚度减少,有时再挤压到圆窗龛处;有时缺损,颈静脉球可形成鼓室内的隆起。

此等解剖关系说明颈静脉球体瘤破入鼓室的路径。

- 陈秀枝是什么意思

- 陈秀民是什么意思

- 陈秀民《寄绍兴吕左丞》是什么意思

- 陈秀珍是什么意思

- 陈秀珠是什么意思

- 陈秀英是什么意思

- 陈秀莲是什么意思

- 陈秀菊是什么意思

- 陈秀远是什么意思

- 陈秉义是什么意思

- 陈秉列是什么意思

- 陈秉和是什么意思

- 陈秉国是什么意思

- 陈秉德是什么意思

- 陈秉文是什么意思

- 陈秉权是什么意思

- 陈秉淑是什么意思

- 陈秉聪是什么意思

- 陈秉良是什么意思

- 陈秉衡是什么意思

- 陈秉超是什么意思

- 陈秉钊是什么意思

- 陈秉钧是什么意思

- 陈秋岩诗集是什么意思

- 陈秋水是什么意思

- 陈秋田是什么意思

- 陈秋碧是什么意思

- 陈秋舫是什么意思

- 陈秋草是什么意思

- 陈秋菊是什么意思

- 陈秋萍是什么意思

- 陈秋霖是什么意思

- 陈科是什么意思

- 陈科美是什么意思

- 陈积是什么意思

- 陈积善是什么意思

- 陈积所伤是什么意思

- 陈称是什么意思

- 陈秽是什么意思

- 陈稀是什么意思

- 陈稜是什么意思

- 陈稜访问流求是什么意思

- 陈窈是什么意思

- 陈立是什么意思

- 陈立中是什么意思

- 陈立丰是什么意思

- 陈立之是什么意思

- 陈立人(1)是什么意思

- 陈立人(2)是什么意思

- 陈立夫是什么意思

- 陈立夫等34人提案是什么意思

- 陈立夫等人议案是什么意思

- 陈立子是什么意思

- 陈立宪是什么意思

- 陈立峰是什么意思

- 陈立平是什么意思

- 陈立廷是什么意思

- 陈立德是什么意思

- 陈立德 前驱是什么意思

- 陈立新是什么意思