褐家鼠测报调查方法

褐家鼠(Rattus norvegicus),别名沟鼠、挪威鼠、大家鼠、白尾吊、粪鼠。属于啮齿目,鼠科。

1 生物学特性和为害

1.1 分布

褐家鼠属于世界性分布的鼠类,也是我国分布最广的鼠种之一,遍布除西藏外的各省、自治区、直辖市。

1.2 形态特征

体形粗大,成体体长145~250mm。耳短而厚,向前折不能遮住眼部。后足粗壮,长在33~45mm之间。尾短粗,双色,短于体长。雌鼠乳头6对:胸部2对,腹部1对,鼠鼷部3对。有个体差异。背毛棕褐色至灰褐色,毛的其他颜色深灰,毛的尖端棕色。背中部、头部颜色较其他部位深。腹毛灰白色,足背毛白色。明显特征尾毛二色,上为黑褐色,底面牙白色,尾毛短而稀,尾部鳞片组成的环节明显。

1.3 生活习性

褐家鼠对环境的适应性极强,在城市、乡村均能繁衍。在农田、村庄周围、住宅及其他各种建筑物内、厂矿小区、城市(特别是阴沟、垃圾堆、下水道)均可栖息。善打洞、攀登、跳跃,水性较好,喜潮湿、阴暗、杂乱、肮脏的地方。凡是可隐蔽的地方(如墙边、草丛、田埂、杂物堆等)均可作窝。洞系结构复杂,随栖息环境而异。一般洞系有2~4个洞口,多者达5个以上,洞道长,分支较多,地下洞最深可达1.5m。昼夜均活动,以夜间活动为主。受气温、食物结构等多种因素影响,存在明显的季节性室内外迁移习性。攀缘能力远不及黄胸鼠。有新物回避反应。

1.4 食性

褐家鼠食性极广,几乎无所不食,连垃圾、粪便也吃。在居民区等地喜食含油脂较多和水分含量高的食物,主要盗食各种食物和粮食;在农田中,则为害农作物,能为害水稻、花生、番芋、荸荠、蔬菜、甘蔗等多种作物。

1.5 繁殖和寿命

全年均可繁殖,平均每窝产仔8~10只,最多的达16只。繁殖力特强,如食物条件丰富,一年四季均可繁殖。一般年产6~8胎,每胎产仔鼠7~10只。幼鼠3~4个月后又可进行繁殖。生态寿命1.5~2年。

1.6 危害

褐家鼠盗食粮食、咬毁器物、危害农田,是全球数量最多、危害最大的鼠种。其危害是多方面的,在农田内主要为害特点为咬断主茎或分蘖、破坏苗床及秧苗、盗食各种种子与瓜果。在玉米成熟期可攀缘于玉米穗上,危害非常严重。

2 主要影响因子

褐家鼠年内种群数量随季节和气候变化,以春、秋两季密度较高,夏、冬两季相对偏低;年内出现两个繁殖高峰,4~5月和8~9月。褐家鼠食性杂,适应环境能力强,还有季节性迁移习性,秋冬向室内迁移,春季向野外迁移。对种群数量影响较大的是极端最低气温和人工灭鼠、环境改造。

温度、降水、食物、天敌和防治是影响褐家鼠种群数量变化的主要因素。

3 调查项目、调查方法

3.1 密度调查

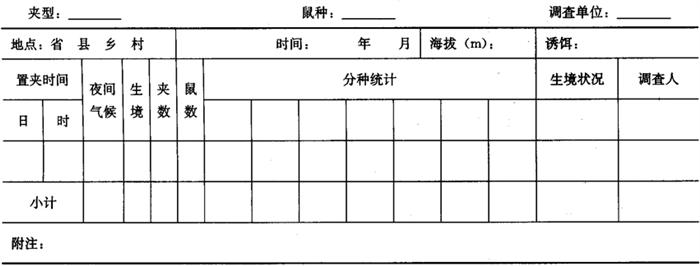

抓好农田、室内开春基数(3月)及入冬基数(11月)和主要为害期的调查。用夹夜法调查,计算总捕获率和褐家鼠捕获率。将结果记载于表9-1。

表9-1 鼠类数量调查记录表(夹夜法)

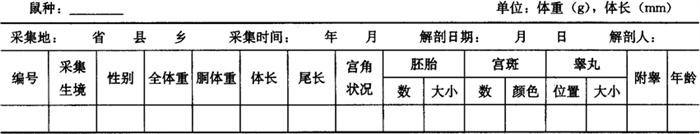

3.2 繁殖情况调查

对捕获的褐家鼠,检查鼠龄、雌鼠、雄鼠生殖情况,结果记载于表9-2。

表9-2 鼠类解剖记录表

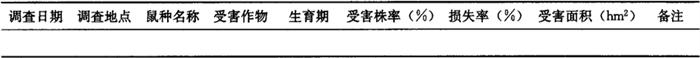

3.3 危害情况调查

在春播中期、夏收和大秋作物成熟期共调查3次,在捕鼠样方内,对主要作物进行被害率、产量影响调查,结果填入表9-3。

表9-3 鼠害调查表

4 预测预报方法

当早春害鼠密度基数高、雌鼠怀孕率高,食物丰富,中长期天气有利,则未来3~6个月害鼠种群数量迅速增长,若早春密度基数低,中长期天气预报降水量大,则未来3~6个月害鼠种群数量将呈下降趋势,发生量减少。

5 附录

5.1 褐家鼠预测预报模型(长江中游地区,王勇等,2003):

Y1=0.4590X1+0.6523X2-0.4194X3-7.4563 (1)

Y2=0.2773X1+0.3978X2-0.2459X3-4.5693 (2)

式中:

X1——开春基数,即3月份农舍褐家鼠夹捕率(%);

X2——3月份平均气温(℃);

X3——3月份种群成幼比(Ⅲ+Ⅳ+V)/(Ⅱ+Ⅰ);

Y1——7月份农田鼠密度(夹捕率,%);

Y2——9月份农田鼠密度(夹捕率,%)。

自由度df=3,式(1)估计标准差Sy.123=0.5957;复相关系数R=0.9840,F=0.0472>F0.05;式(2)估计标准差Sy.123=0.3310;复相关系数R=0.9863,F=0.0406>F0.05。

两方程估计值Ŷ的置信区间算式为: ,

,

式(1) 的算式为:

的算式为:

=0.059+0.008(X1-9.16)2+0.104(X2-9.4)2+0.027(X3-1.51)2+0.038(X1-9.16)2(X2-9.4)2-0.006(X1-9.16)2(X3-1.51)2-0.024(X2-9.4)2(X3-1.51)2

=0.059+0.008(X1-9.16)2+0.104(X2-9.4)2+0.027(X3-1.51)2+0.038(X1-9.16)2(X2-9.4)2-0.006(X1-9.16)2(X3-1.51)2-0.024(X2-9.4)2(X3-1.51)2

式(2) 的算式只需将上式第一项

的算式只需将上式第一项 更换为0.018即可,其余各项不变。

更换为0.018即可,其余各项不变。

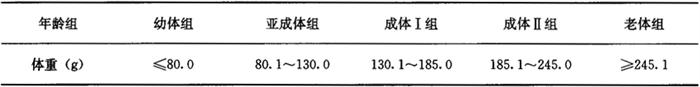

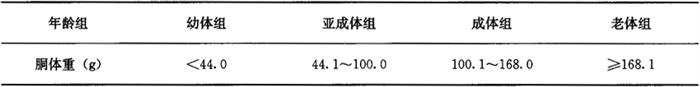

5.2 年龄分组指标

体重法

注:杨再学,贵州,1994

胴体重法

注:熊孟韬等,云南,1999年。

- 沈云龙是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之研究资料是什么意思

- 沈亚之(约781—约832)是什么意思

- 沈亚威是什么意思

- 沈亦云是什么意思

- 沈亦珍是什么意思

- 沈亦珍是什么意思

- 沈仁康是什么意思

- 沈仁康是什么意思

- 沈仁杰是什么意思

- 沈仁标是什么意思

- 沈今声是什么意思

- 沈今声是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文(1902—1988)是什么意思

- 沈从文之谜是什么意思

- 沈从文传是什么意思

- 沈从文别集是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文散文选是什么意思

- 沈从文散文选集是什么意思

- 沈从文文集是什么意思

- 沈从文文集是什么意思

- 沈从文研究资料是什么意思

- 沈从文美文精粹是什么意思

- 沈从文读书是什么意思

- 沈从文选集是什么意思

- 沈从文选集是什么意思

- 沈仕是什么意思

- 沈令昕是什么意思

- 沈以藩是什么意思

- 沈仪彬是什么意思

- 沈仲圭是什么意思

- 沈仲圭是什么意思

- 沈仲理是什么意思

- 沈伐是什么意思

- 沈众是什么意思

- 沈传师是什么意思

- 沈传师是什么意思

- 沈伦是什么意思