蛛网膜下隙出血

【释义】:

原发性蛛网膜下隙出血(subarachnoid hemorrhage)系指由先天性动脉瘤、脑血管畸形或高血压动脉硬化等原因引起软脑膜血管破裂,使血液直接流入蛛网膜下隙。如系脑实质出血,血液破入脑室及蛛网膜下隙者为继发性蛛网膜下隙出血。

【诊断】:

1.临床表现

(1)一般特征

1)各年龄段均可发病,青少年发病以血管畸形为多见,中青年发病以先天性动脉瘤为多见,老年发病以高血压动脉硬化为多见;

2)少数可有轻度头痛、脑神经麻痹等前驱症状;

3)常突然急性起病;

4)可有用力、情绪激动、排便和咳嗽等诱因。

(2)症状

1)头痛 为最常见的症状,表现为突然剧烈劈裂样疼痛,常伴恶心、呕吐、面色苍白、全身出冷汗等。

2)意识障碍 约半数以上患者可出现一过性不同程度的意识障碍,严重者可昏迷。

3)精神异常 少数可有精神异常如烦躁不安,定向力障碍等。

4)抽搐 约20%可有抽搐发作,为部分性或全面性痫性发作。少数深昏迷者可出现去脑强直,甚至脑疝死亡。

5)其他 少数可出现眩晕,项背或下肢疼痛等。

(3)体征

1)脑膜刺激征 为最主要的体征,常在发病后1~2d内即出现,表现为颈项强直,克氏征和布氏征阳性。

2)动眼神经麻痹 某些患者可出现一侧动眼神经麻痹,提示为该侧后交通动脉瘤破裂所致。

3)神经功能缺失 少数患者表现偏瘫、感觉障碍和失语等。早期出现多因出血破入脑实质内和脑水肿所致。5~15d迟发出现可能系脑血管痉挛所致。

4)眼底 可见玻璃体下片状出血,具有特征性意义。少数有视乳头水肿。

2.辅助检查

(1)头颅CT 发病24h内多数可见脑沟、脑池或外侧裂有高密度出血灶。如有动脉痉挛可在相应供血区见低密度梗塞灶。但部分少量出血者CT可阴性,因此CT阴性者不能完全排除蛛网膜下隙出血的可能。

(2)腰穿 对无CT设备或虽CT阴性而临床不能排除蛛网膜下隙出血,可行腰穿检查。腰穿脑脊液呈现均匀血性,这是诊断蛛网膜下隙出血较可靠的依据。如出血时间已久可发现皱缩红细胞或脑脊液黄变。

(3)脑血管造影(DSA) 作全脑连续血管造影,可显示动脉瘤的部位、大小、数目、脑血管畸形及其供应血管痉挛情况,对诊断和决定手术方案均有重要价值。关于造影时机选择仍有争议,一般认为,无明显意识障碍和局灶体征者应及早作造影检查,以利于早期手术治疗。

(4)MRA或3D-CTA 也能显示动脉瘤和血管畸形的部位、大小及其侧支供应情况。

3.鉴别诊断 本病需与脑膜炎和继发性蛛网膜下隙出血相鉴别。

【治疗】:

1.一般处理 绝对卧床4~6周,减少搬动,避免引起颅内压和血压增高的因素,如用力排便、咳嗽、情绪激动等,并保持大小便通畅。

2.药物治疗

(1)止血剂 主张用大剂量抗纤维蛋白溶解剂,抑制纤维蛋白溶酶原的形成,防止再出血。

1)6-氨基己酸(EACA) 首日初始剂量4~6g溶于100ml生理盐水或5%葡萄糖溶液静滴,30min内滴完,维持剂量为1g/h,持续24h,以后每日静滴24g,持续7~10d后,逐渐减量共用3周,肾功能障碍者应慎用,不良反应有血栓形成的可能。

2)氨甲苯酸(对羧基苄胺、止血芳酸,PAMBA) 100~200mg加入5%葡萄糖溶液或生理盐水中缓慢静滴,每日2~3次。

3)氨甲环酸(止血环酸) 与上述两药作用相同,每次250~500mg加入5%葡萄糖溶液中静滴,每日1~2次。

4)其他止血剂 卡巴克络(安络血)、止血散、凝血质、维生素K1和维生素K3、立止血等。

(2)钙离子拮抗剂 为防止血管痉挛,可早期应用尼莫地平针剂,每小时1~2g静脉滴注,持续7~10d;改为口服尼莫地平40mg,每日3~4次,连用3周以上。

(3)脱水剂 降低颅内压减轻脑水肿,见7.3.4节。

(4)镇静、止痛剂 为保证患者安静休息,患者头痛烦躁时可给予地西泮、可待因等,必要时布桂嗪(强痛定)30mg口服或0.1g肌内注射。

(5)对症处理 有抽搐发作者应给予抗惊治疗。

3.手术治疗 目的在于根除病因、避免再次出血的危险性,但在手术时机选择上有争议,一般主张对动脉瘤患者在身体状况允许下争取早期手术治疗。

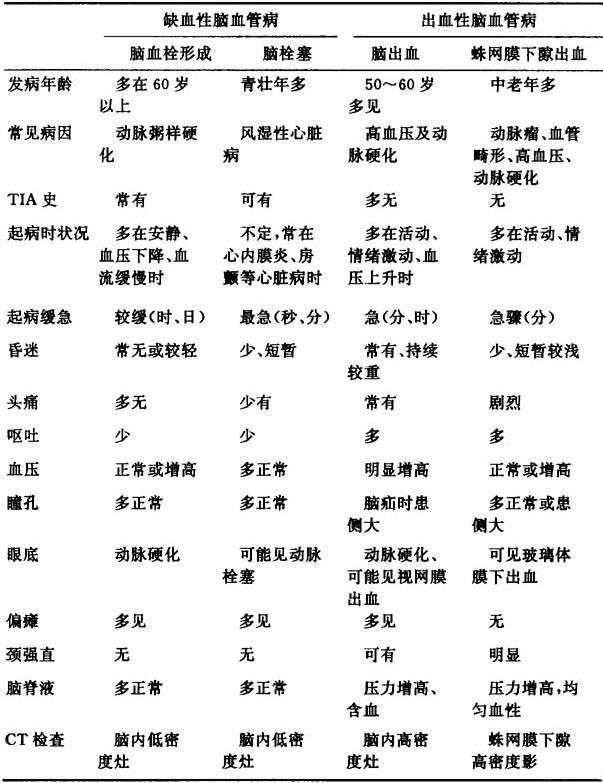

附 脑血管疾病鉴别诊断,见表7-1。

表7-1 常见脑血管疾病鉴别诊断表

- berkeley,george是什么意思

- berkeley,sir lennox是什么意思

- berkelium是什么意思

- berkshire是什么意思

- berkson偏倚是什么意思

- berlin是什么意思

- berlin airlift是什么意思

- berliner ensemble是什么意思

- berlinguer,enrico是什么意思

- berlin pact是什么意思

- berlin(prussian) academy是什么意思

- berlin university是什么意思

- berlin wall是什么意思

- berlin-west africa conference是什么意思

- berlin 柏林是什么意思

- berlin,conference of(或 berlinwest african conference)是什么意思

- berlin,congress of是什么意思

- berlin,irving是什么意思

- berlin,sir isaiah是什么意思

- berlioz hector 柏辽兹是什么意思

- berlioz,louis hector是什么意思

- berlly,edmanmont是什么意思

- bermejo,rio是什么意思

- bermuda是什么意思

- bermuda grass是什么意思

- bermuda triangle是什么意思

- bermudes 百慕大是什么意思

- bern是什么意思

- bernadette of lourdes,st是什么意思

- bernadette soubirous sainte 贝尔娜黛特,圣是什么意思

- bernadotte charles jean-baptiste 贝纳多特是什么意思

- bernadotte dynasty是什么意思

- bernadotte,folke,count是什么意思

- bernadotte,jean baptiste jules是什么意思

- bernanos georges 贝尔纳诺斯是什么意思

- bernanos,georges是什么意思

- bernard claude 贝尔纳是什么意思

- bernard de clairvaux saint 伯尔纳(明谷的),圣是什么意思

- bernard de ventadour 贝尔纳·德·旺塔杜尔是什么意思

- bernardin de saint-pierre是什么意思

- bernardin de saint-pierre jacques 贝尔纳丹·德·圣皮埃尔是什么意思

- bernardin de saint-pierre, jacques henri是什么意思

- bernard of chartres是什么意思

- bernard of clairvaux,st是什么意思

- bernard of menthon,st是什么意思

- bernard paul,dit tristan 贝尔纳是什么意思

- bernard,claude是什么意思

- bernay 贝尔奈是什么意思

- bern convention是什么意思

- berne是什么意思

- bernese mountain dog是什么意思

- bernese oberland是什么意思

- berne 伯尔尼是什么意思

- bernhard of saxe-weimar, duke是什么意思

- bernhardt sarah 贝因哈特是什么意思

- bernhardt,sarah是什么意思

- bernier,francois是什么意思

- bernina la 伯尔尼纳山是什么意思

- bernina,piz是什么意思

- bernini,gian lorenzo是什么意思