【中医理论】

防风一两,黄芪蜜炙,白术各二两,上 咀,每服三钱,用水一盏半,加大枣一枚,煎至七分,去渣,食后热服。又称玉屏风散,首载《究原方》录《医方类聚》卷一五。诸虚门引宋《简易方》,治腠理不密,易于感冒[1]。用于表虚自汗。黄芪甘温,内可大补脾肺之气,外可固表止汗,为君药。白术健脾益气,助黄芪以加强益气固表之力,为臣药,两药合用,使气旺表实,则汗不外泄,邪亦不易内侵。佐以防风走表而祛风邪,合芪、术则扶正为主,兼以祛邪。三药配伍,用之有益气固表、祛邪、止汗的作用。

咀,每服三钱,用水一盏半,加大枣一枚,煎至七分,去渣,食后热服。又称玉屏风散,首载《究原方》录《医方类聚》卷一五。诸虚门引宋《简易方》,治腠理不密,易于感冒[1]。用于表虚自汗。黄芪甘温,内可大补脾肺之气,外可固表止汗,为君药。白术健脾益气,助黄芪以加强益气固表之力,为臣药,两药合用,使气旺表实,则汗不外泄,邪亦不易内侵。佐以防风走表而祛风邪,合芪、术则扶正为主,兼以祛邪。三药配伍,用之有益气固表、祛邪、止汗的作用。

《素问病机气宜保命集·卷中·破伤风论第十二》白术防风汤、《解利伤寒第十三》黄耆汤均用白术、防风、黄芪三味组成,前者治破伤风服表药过度,身有自汗者;后者称治春夏间得伤寒,有汗脉微弱,恶风恶寒者。

《证治准绳》又称此方为白术黄芪汤,用治风虚汗多[2]。

玉屏风散用治自汗,当属于素体表虚,复以邪恋,表气不固而致自汗,并不同于桂枝汤证的营卫气血不和。其益气的目的仍为托邪外出,而不仅仅为固益表气。因此,用其调治虚体感冒当为正治。现在的一般方剂书拘于自汗一证,将其病机释为“表虚卫阳不固”,将其作用释为“益气固表”,由此得出其主治为“表虚自汗”,独于外邪之恋则一字不提,只在方解中才勉强涉及,谓表虚则易感风邪,所以才加防风。秦伯未先生曾说:“玉屏风散治虚人受邪,邪恋不解,目的在于益气以祛邪。一般认为黄芪和防风相畏相使,黄芪得防风,不虑其固邪,防风得黄芪,不虑其散表,实际上散中寓补,补中寓疏,不等于扶正固表。正因为此,如果本无表邪常服防风疏散,反而给予外邪侵袭的机会。”可见玉屏风散治自汗,当以表邪为前提。

玉屏风散黄芪和白术的用量也有彼此大小的不同,但一般总是认为黄芪为君,防风的用量总是最小,也是因为玉屏风散证表虚为主,邪恋为辅的病机决定的。然而,究竟黄芪、白术应该孰多孰少?就体虚感冒而言,黄芪补气兼能益卫固表,以之为君,用量独大,是恰到好处的运用。可是对于自汗,则自当别论。自汗者,“濈濈然润, 染然出,谓之自汗也”(《伤寒明理论》)。唯其“濈濈、“

染然出,谓之自汗也”(《伤寒明理论》)。唯其“濈濈、“ 染”,所以常有汗湿留滞皮毛。汗亦为湿,湿即是汗,汗湿常留皮毛,自然不可以单纯表气虚视之。离却腠理之汗,与风湿无异。由此亦可推知,玉屏风散所治之自汗,当为风、湿、表气虚三者病机作用的结果。防风祛风,黄芪益气,白术不仅能益气,尚能燥湿,对于祛逐表湿独具疗效。《金匮要略》麻黄加术汤证中用白术,就是取它这一功效。因此,玉屏风散用治体虚感冒,当以黄芪为君,用量宜大于白术;用治自汗,当以白术为君,其量宜大于黄芪[3]。

染”,所以常有汗湿留滞皮毛。汗亦为湿,湿即是汗,汗湿常留皮毛,自然不可以单纯表气虚视之。离却腠理之汗,与风湿无异。由此亦可推知,玉屏风散所治之自汗,当为风、湿、表气虚三者病机作用的结果。防风祛风,黄芪益气,白术不仅能益气,尚能燥湿,对于祛逐表湿独具疗效。《金匮要略》麻黄加术汤证中用白术,就是取它这一功效。因此,玉屏风散用治体虚感冒,当以黄芪为君,用量宜大于白术;用治自汗,当以白术为君,其量宜大于黄芪[3]。

【药理研究】

1.工艺制备

1.1 口服液

黄芪600g,防风200g,白术(炒)200g。将防风酌予碎断,提取挥发油,蒸馏后的水溶液另器收集;药渣及其余黄芪二味加水煎煮2次,第1次1.5h,第2次1h,合并煎液,滤过,滤液浓缩至适量,加适量乙醇使沉淀,取上清液减压回收乙醇,加水搅匀,静置,取上清液滤过,滤液浓缩。另取蔗糖400g制成糖浆,与上述药液合并,再加入挥发油及蒸馏后的水溶液,调整总量至1000nd,搅匀,滤过,灌装,灭菌,即得[4]。

1.2 冲剂

黄芪300g,白术150g,防风150g,糖粉300g,糊精150g。取处方量黄芪、防风、白术,打成粗粉。加75%乙醇至过药面1厘米,水浴上回馏3次,每次1h,合并3次回馏液,过滤。滤液回收乙醇至药液无醇味,加蒸馏水至药液为600ml(1∶1)静置冷藏过夜,抽滤,滤液在水浴上浓缩至150ml(4∶1)。加入处方量糖粉和糊精,充分混合均匀。然后加入95%医用乙醇制软材。过12目筛制成颗粒。70℃减压干燥,用14目筛整粒,分装成20包[5~6]。

2.化学鉴别

取玉屏风口服液10ml,置分液漏斗中,加乙醚15ml,振摇10min,分取醚层,滤过,挥干乙醚后,加10%香草醛硫酸溶液,显紫红色[7]。

3.薄层鉴别

3.1 玉屏风口服液中黄芪的薄层色谱鉴别

方法1:取本品10ml,用水饱和正丁醇振摇提取3次,每次20ml,合并正丁醇液,用氨试液洗涤3次,每次20ml,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取黄芪甲苷对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各2~4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇—水(13∶7∶2)10℃以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,日光下显相同颜色的斑点;紫外光灯(365nm)下显相同颜色的荧光斑点[4]。

方法2:取本品10ml,加乙醚振摇提取2次,每次20ml,弃去乙醚提取液,水液加于已处理好的中性氧化铝柱(10g,内径10~15mm)上,加40%甲醇20ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加水10ml使溶解,用水饱和的正丁醇提取两次,每次10ml,合并正丁醇溶液,用水洗涤两次,每次20ml,弃去水液,正丁醇溶液置水浴上蒸干,残渣加甲醇0.5ml使溶解,作为供试品溶液,另取黄芪甲苷对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。再取黄芪对照药材10g,加水煎煮两次(1.5、1h),合并煎煮液,浓缩至10ml,同供试品溶液制备方法,自“加乙醚……”起制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-水(65∶35∶10)的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃烘约5min,供试品色谱中,在与对照品和对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点[7]。

方法3:同方法2,制成供试品溶液、对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各10μl,分取点于同一含羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶H薄层板上,以正己烷-苯-醋酸乙酯(14∶1∶5)为展开剂,展开,取出,晾干;再以苯-醋酸乙酯-氯仿(14∶3∶6)为第二展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上.显相同颜色的荧光斑点[7]。

3.2 玉屏风口服液中防风的薄层色谱鉴别

取本品40ml,加乙醚振摇提取两次,每次20ml,离心,分取醚层,挥去乙醚至约2ml,作为供试品溶液。另取防风对照药材,用水蒸气蒸馏提取挥发油,取挥发油0.05ml,加乙醚2ml使混匀,作为对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一含羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上,以正己烷-苯-醋酸乙酯(14∶1∶5)为展开剂,展开,取出,晾干,再以苯-醋酸乙酯-氯仿(14∶3∶6)为第二展开剂,展开,取出,晾干,用碘熏10~15min。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点[7]。

3.3 玉屏风口服液中白术及羟基苍术内酯的薄层色谱鉴别

取本品40ml,加乙醚萃取2次,每次20ml,离心,分取乙醚,挥去乙醚至约2ml,作为供试品溶液。另取白术对照药材10g,加水煎煮2次(1.5、1h),滤过,合并滤液,浓缩至约20ml,加乙醚萃取2次,每次10ml,合并乙醚液,挥去乙醚至约2ml,作为对照药材溶液,另取羟基苍术内酯对照品,加乙醚制成每1ml含10μg的溶液,作为对照品溶液,照薄层色谱法试验,吸取上述3种溶液各10μl,分别点于同一含羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上,以正己烷-苯-醋酸乙酯(14∶1∶5)为第一展开剂,展开,取出,晾干,再以苯-醋酸乙酯-氯仿(14∶3∶6)为第二展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同亮蓝色和灰绿色荧光斑点;置碘蒸气中熏10~15min,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的黄色斑点[7]。

3.4 玉屏风颗粒(冲剂)的理化鉴别

样品制备:称取10g冲剂,加入40ml蒸馏水溶解,过滤,滤液用40ml乙醚分3次(20、10、10)萃取,得乙醚提取液;醚提后的水层加活性炭0.1g脱色,过滤,得水层液。

醚层检识:挥发油:取醚提取液2ml,挥干乙醚,加1%香草醛盐酸液2~3滴,应显黄、红、棕、蓝、紫等色。黄酮类:取醚液2ml,挥干,加乙醇溶解,加少许镁粉,再加浓盐酸4~5滴,置沸水浴上加热2~3min,应显红或紫。取醚液2ml,挥干,加水使溶,加醋酸铅试液,应产生黄、橙或红沉淀。取醚液2ml,挥干,加浓盐酸溶解,应显深黄色,加碘化汞钾等生物碱试剂应显沉淀反应。香豆精类:取醚液2ml,挥干,加水使之溶解,加三氯化铁试剂3滴,应显蓝绿;若再加氨水,应转为污红。取醚液2ml,挥干,加沸水使之溶解,加醋酸铅试剂,应产生黄色沉淀。

水层检识:黄酮类:取水层液2ml,稍蒸发,加乙醇和少许镁粉,再加浓盐酸4~5滴,置沸水浴加热2~3min,应显红或紫色。香豆精类:取水层液2ml,加三氯化铁试剂3滴,应显蓝色;或加氨水,应转为污红。取检液2ml,加醋酸铅试剂,应产生黄色沉淀。多糖:取水层检液2ml,加碘试液1滴,应显色。取检液1ml,加稀盐酸5滴,沸水浴加热10~15min,10%NaOH中和至中性,加新配制的碱性酒石酸铜试液4滴;另取检液1ml,加碱性酒石酸铜试液4滴,两管同置于水浴煮沸5~6min,水解后生成棕红色沉淀物的量应比未经水解的多。皂苷:取检液5ml,置蒸发皿中水浴蒸干,加少量冰醋酸使溶解,再加醋酐-浓硫酸(19∶1),应显红紫色,并逐渐变成污绿[6]。

4.含量测定

4.1 玉屏风颗粒醚、醇溶出物量的考察

精密称取颗粒约2g,置60ml索氏提取器内,加乙醚60ml,回流时间分别为1、2、3h,挥干溶剂在105℃下干燥3h,计算醚溶物的量;用同样方法进行醇溶出物的提取,醇溶出物在105℃下干燥5h,计算醇溶出物量。结果见表12-15-1。

表12-15-1 不同时间玉屏风颗粒醚、醇溶出物量(n=2)

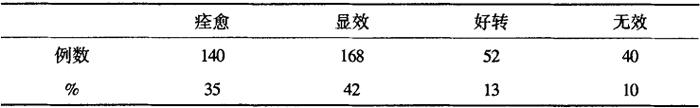

血清IgE只做了部分病例,均超过384U/ml,经治后一部分转正常,一部分有转向正常趋势[121]。

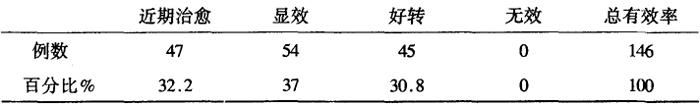

运用中西医结合的方法,刘氏[122]对146例过敏性鼻炎患者治疗观察,取得了较为满意的疗效。观察对象:146例均为临床确诊过敏性鼻炎的门诊病人,男性84人,女性62人。年龄最大者80岁,最小者8岁。10岁以下2人,11至20岁12人,21至30岁55人,31至40岁42人,41至50岁19人,50岁以上16人;其中21岁至50岁占总例数的80%。汉族141人,回族2人,维族1人。

临床症状及发病情况:其主证为阵发性鼻痒、喷嚏、流清涕。兼证为鼻塞,眼、耳、咽发痒。体征:鼻腔粘膜苍白水肿或灰蓝色、有水样或粘液样分泌物。上述症状时作时息,有明显的季节性。根据历年观察,本病每逢久旱不雨、天气燥热的7、8月份,发病人数剧增,且症状加重。每逢下雨之后,立时症状缓解,发病人数亦随之减少,至10月份天气渐凉,患者大多治自愈。

药物制备:固本鼻炎丸由黄氏、白术、防风、百合、桑白皮等10味药物组成。共为细末,炼蜜为丸,每丸9克,蜡封盒装备用。过敏滴鼻剂以1%盐酸麻黄素滴鼻剂、地塞米松磷酸钠注射、扑尔敏注射液加适量生理盐水,按一定比例配成合剂,密封备用。治疗方法:口服固本鼻炎丸,每日2次,每次1丸,急性发作期症状重者,服量可加倍;同时并用过敏滴鼻剂点鼻,每日早、晚各1次,每次每个鼻孔各点1至2滴,最好早晨一醒来即行滴鼻,发作时间可滴一次。疗程:以5d为一疗程,疗程之间不必间隔,可连续治疗。若喷嚏、清涕、鼻塞症状消失,便停止滴鼻,但仍需口服固本鼻炎丸,共需服5至6盒,以巩固疗效,可防来年复发,以求根治。在应用本疗法期间,停用其它药物。

疗效判定标准:近期治愈:经治疗后,症状与体征均完全消除,鼻腔分泌物中嗜酸性细胞涂片转阴。显效:经治疗后,主证与兼证显著缓解,很少发作,或发作轻微。好转:经治疗后,主证减轻,兼证亦缓解。无效:经连续治疗两个疗程以上,主证与兼证均无改善者。疗程观察登记情况:1疗程者109人,2疗程者24人,3疗程者13人。经1疗程治疗后,其中有的患者症状大大缓解,可以忍耐;有的达近期治愈,根据每个患者在门诊首诊时填写的“过敏性鼻炎登记统计卡”,进行追访,并对当时的治疗情况进行了回顾性调查,将疗效统计如下:

表12-15-71 146例过敏性鼻炎疗效观察统计

郑氏[123]设中药组68例,男31例,女37例。年龄11~57岁,平均33.2岁,其中21~40岁56例。常年性过敏性鼻炎23例,季节性过敏性鼻炎45例。病程从3个月~30年不等。有家族史者16例,合并支气管哮喘者13例,荨麻疹者10例,眼痒流泪者41例。在所有病例中,除1例11岁、1例13岁发病时间较短未经治疗外,其余66例均用过西药治疗,包括10%硝酸银下鼻甲涂抹烧灼、康宁克通-A以及特异性脱敏等治疗。对照组53例,男31例,女22例。年龄23~60岁,平均31岁,其中21~40岁40例。常年性过敏性鼻炎19例,季节性过敏性鼻炎34例。病程从6个月~25年不等。有家族史者9例,合并支气管哮喘者16例,荨麻疹者13例,眼痒流泪者33例。两组患者均有典型过敏性鼻炎的症状和检查所见,鼻分泌物涂片找嗜酸性白细胞(EOS)阳性者:中药组59例(占86.3%),对照组48例(占90.6%)。并检查白细胞总数及分类,所有患者白细胞总数在6000~11000之间,嗜酸性白细胞占1%~11%。所有患者有均剔除合并鼻息肉、慢性鼻窦炎及嗜酸细胞增多症。复方玉屏风散冲剂配方:黄芪10g,白术3.5g,防风2.5g,桂枝2.5g,白芍2.5g,生姜2.5g,大枣2.5g,甘草2.5g,黄芩2.5g,鹅不食草5g。以上配方所制成的每包冲剂重量10g。中药组每周服冲剂4d,每天2次,每次1包,连服4周。对照组用胸腺因子行双下鼻甲注射,每次每测下鼻甲注射2ml,每周2次,连续4周。两组患者均在治疗前、治疗期间以及治疗结束两个月后复诊检查,病变程度统一按“-,+, 卌”登记。在治疗中间,最少需作一次鼻分泌物涂片找EOS。疗效评定标准:显效:自觉症状基本消失,鼻甲无明显肿胀,粘膜红润,无清水样分沁物,鼻分泌物经治疗后涂片检查EOS阴性,末梢血EOS计数有所下降;停用本药经两个月以上观察无发作者。有效:自觉症状减轻,发作时间缩短,至治疗结果两个月后检查,有一次分泌物涂片EOS阴性。无效:症状与发作情况与治疗前无变化。观察结果:中药组显效23例,有效37例,无效8例,总有效率为88.2%;对照组显效16例,有效25例,无效12例,总有效率为77.4%。

卌”登记。在治疗中间,最少需作一次鼻分泌物涂片找EOS。疗效评定标准:显效:自觉症状基本消失,鼻甲无明显肿胀,粘膜红润,无清水样分沁物,鼻分泌物经治疗后涂片检查EOS阴性,末梢血EOS计数有所下降;停用本药经两个月以上观察无发作者。有效:自觉症状减轻,发作时间缩短,至治疗结果两个月后检查,有一次分泌物涂片EOS阴性。无效:症状与发作情况与治疗前无变化。观察结果:中药组显效23例,有效37例,无效8例,总有效率为88.2%;对照组显效16例,有效25例,无效12例,总有效率为77.4%。

应用玉屏风散加味治疗过敏性鼻炎130例,获得满意疗效。病例中男性79例,女性51例;年龄16~65岁。方药:黄芪20g,白术10g,苍耳子9g,防风、辛夷各6g,炙甘草5g。头痛者加白芷5g,蔓荆子9g。每日1剂,水煎服。结果:47例痊愈(鼻塞、流清涕、鼻痒、打喷嚏等症状消失);65例好转(鼻塞减轻,分泌物减少,鼻痒、打喷嚏消失);18例无效(症状无变化)。总有效率为86.15%[124]。

梁氏曾以本方加味治疗1例过敏性鼻炎患者,服药3月余获愈,随访4年未复发[125]。谷氏治疗本病34例。用本方加当归、辛夷、五味子、菖蒲各10g,白芍15g,细辛3g,蝉蜕、甘草各6g;伴黄浓涕者加黄芩10g,败酱草20g;食少纳呆,周身无力者加党参20g,茯苓15g,陈皮10g。结果:痊愈26例,好转7例,无效1例,总有效率97%[126]。

王氏报道,临床用本方与苍耳益气汤加减治疗过敏性鼻炎42例,服药后均获良效[127]。曹氏用加味玉屏风散治疗过敏性鼻炎30例,取得一定疗效。基本方:黄芪30g,白术15g,防风、桂枝、五味子、路路通各10g,乌梅15g,细辛4g,金樱子15g,水煎服,每日1剂,加减法,畏寒肢冷加附片10g;鼻塞加菖蒲10g,辛夷花10g;头胀、头痛加白芷10g,菊花10g;鼻甲肥大加川芎10g,泽兰10g。结果:痊愈(症状消失,遇冷不发作,随访半年以上未复发者)11例;有效(发作次数明显减少)18例;无效(症状无改善)1例[128]。另有多篇治疗各种鼻炎的报道[129~133]。

9.治疗肠炎、腹泻

罗氏[134]采用玉屏风散外敷脐腹部进行治疗小儿迁延性肠炎64例,其中男48例,女16例;年龄最小者4个月,最大者3岁;临床均有反复腹泻,食欲减退等消化功能障碍症状。每日腹泻次数7~13次不等,呈蛋花样或黄绿色稀便,或如稀水样夹杂不消化乳食,镜检有脂肪球或少许白细胞,经多种抗生素及内服中药治疗无效;病程连续在2周~2个月;经大便常规检查及大便培养,排除细菌性痢疾和霉菌、滴虫感染引起者;64例均以正虚为主,其中脾气虚者36例,脾阴虚者13例,脾肾两虚者15例。黄芪30g,白术、防风各10g,共研细末,温开水调药成饼状,敷于脐腹部,用消毒纱布覆盖,胶布固定。每日1次,24h后换药。对中度以上脱水者,配合补液,以纠正水电解质平衡紊乱。除频频腹泻者适当减少饮食摄入量外,一般不必禁食,母乳喂养者,可继续哺乳。本法对脾虚各型均有显著疗效。疗效标准:痊愈:患者诸症消失,食欲恢复正常,大便成形,每日排便1~2次,随访无复发者;无效:用药后症状未消失,大便仍不正常者。治疗结果,在64例患儿中,敷药1次痊愈者6例,敷药2~8次痊愈者53例,5例无效。由于婴幼儿口服汤药困难,难以达到足够的药量,常给治疗带来很大困难,往往因此而延误治疗时机,致使病情不断加重,迁延难愈。本方法可以达到内治法所不能达到的目的。

随著抗生素的大量应用,与之相关的副作用所致肠菌群失调症日益增多,且容易复发,郑氏[135]等用玉屏风散合四逆散治疗此病22例。所选择病例均有长期使用抗生素出现非特异性腹泻的病史。22例肠菌群失调病例中:男12例,女10例;年龄20~63岁,平均46岁,其中20~30岁4例;31~40岁6例,41~50岁者8例,51岁以上4例。基本用药:黄芪、薏苡仁各24g,白术、白芍、茯苓各18g,防风、枳实、黄连各9g,柴胡12g,甘草6g。腹痛甚者加厚朴17g,砂仁9g;后重明显加木香6g,槟榔12g;虚寒明显者加党参18g,干姜9g;食滞者加麦芽、山楂各15g;湿热重者加败酱草15g,白头翁12g;兼恶心呕吐者加半夏、藿香各12g。用法:每日1剂,水煎2次,分2次空腹温服,7日为1疗程。疗效标准:痊愈:腹泻症状消失,大便每日1~2次,大便成形,体征、化验及病原学检查均恢复正常;显效:大便次数每日2~3次,大便近似成形,或便溏而每日1次,体征、化验及病原学检查其中1项未达正常;好转:症状、体征、化验均有好转;无效,经1疗程治疗无好转或加重。治疗结果:22例中痊愈15例,显效5例,无效2例。总有效率90.91%。

夏氏用本方加味治疗溃疡性结肠炎98例效好[136]。

10.治疗便秘

应用玉屏风散加柴胡、杏仁、枳壳、炙甘草治疗习惯性便秘,服药4剂好转,嘱每周服药2~3剂,3月后收到良好[137]。

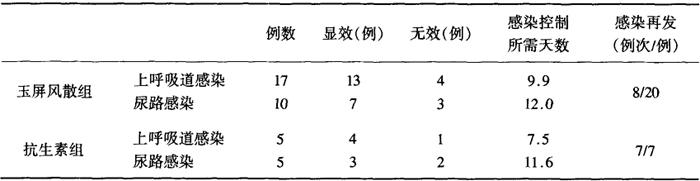

11.治疗慢性肾功能衰竭并发感染

慢性肾功能衰竭(慢性肾衰)患者极易合并感染,从而导致肾功能的恶化。沈氏等[52]用玉屏风散为主进行治疗,同时观察治疗前后肾功能、血微量元素和免疫功能变化。慢性肾衰诊断根据1977年11月北戴河肾炎座谈会制定标准。37例患者分两组:玉屏风散27例,男23例,女4例。年龄21~58岁,平均37.5岁。尿素氮(BUN)50.1±12.3mg/dl,肌酐(Gr)4.09±0.65mg/dl,血红蛋白(Hb)6.7±1.1mg/dl。抗生素组10例,男7例,女3例,年龄31~48岁,平均36.2岁,BUN49.9±13.5mg/dl,Cr3.8±0.8mg/dl,Hb6.5±0.7g/dl。两组患者原发病包括慢性肾小球肾炎28例,慢性盂肾炎5例,多囊肾4例。患者并发上呼吸道感染22例,X线提示有支气管或肺部炎症征象;并发尿路感染(WBC>20/HP)15例。所有患者均有营养不良,神疲少气,自汗,纳差,毛发枯萎,阳痿或闭经,恶心呕吐,皮肤瘙痒,舌体胖,脉细数或沉细等。同时选择230例健康人,男165例,女65例,年龄17~68岁,平均45.5岁,与患者组对照观察微量元素变化。对比观察治疗前后锌(Zn)、铜(Cu)、Cu/Zn比值的变化。细胞免疫功能测定:采用T-淋巴细胞非特异性脂酶染色(T-NSES)的方法,算出百分数。T细胞非特异性脂酶染色的百分率,可以表示T-淋巴细胞的活力。治疗前后肾功能变化对比。

两组采用相同的基础治疗,如低蛋白饮食,复方氨基酸每日250ml静脉滴注,7~10日为1个疗程;丙酸睾丸酮每日25mg肌肉注射,纠正酸中毒、利尿、降压等。玉屏风散组:黄芪、白术、防风各30g,每日1剂,水煎,分2次口服,连服3周为1个疗程。抗生素组:上呼吸道感染用氨苄青霉素每日3g,静脉滴注,用药1~2周。尿路感染用复方新诺明每日2片,顿服,用药3周。疗效判定标准:上呼吸道感染:症状消失、X线检查好转为显效;症状减轻为好转;症状、X线检查无改变为无效。尿路感染以尿WBC<10/HP为显效。>10/HP为无效。自感染控制后3个月内观察感染再发例次/有效例数。

两组抗感染作用对比,见表12-15-72。

表12-15-72 玉屏风散与抗生素治疗抗感染作用对比

玉屏风散组有效率74%,抗生素组有效率70%。两组在有效率、控制感染所需天数方面,经Ridit分析,差异无显著性意义(P>0.05)。3个月内感染再发例数,两组差异有非常显著性意义(P<0.01)。

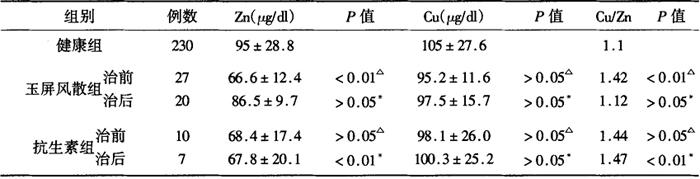

肾功能测定:玉屏风散组治疗后BUN30.1±4.7mg/dl,比治疗前降低40%,Cr2.8±0.38mg/dl,比治疗前降低30%,Hb增高到7.8±0.8g/dl,抗生素组治疗后BUN43.5±12.6mg/dl,Cr3.3±0.5mg/dl,均比治疗前降低13%,Hb增高到6.7±0.8g/dl。

微量元素测定:健康人组血清Zn、Cu、Cu/Zn比值与患者两组治疗前后对比,见表12-15-72。Zn:玉屏风散组治疗后明显上升,与治疗前比较P<0.01,抗生素组略有下降。Cu:两组治疗后仅略微上升。Cu/Zn比值:玉屏风散组治疗后有明显下降,接近正常范围,而抗生素组改变不大。

表12-15-73 慢性肾衰玉屏风散等健康人组与患者组治疗前后血清Zn、Cu、Cu/Zn比值变化对比( )

)

*健康人组与患者(玉屏风散组,抗生素)治疗后对比;△同组治疗前后对比

T-NSES:37例患者治疗前为41.86±13.3%(x±s),比健康人组值56.7±17%降低。玉屏风散组治疗后13例升高到50.1±9.8%,接近正常;7例为43.5±7.6%,略有上升。抗生素组治疗后为40.5±15.3%,无1例恢复。

12.治疗肾炎

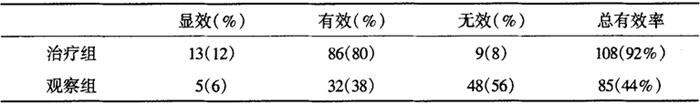

皮氏等[138]采用玉屏风散合六味地黄汤加味治疗慢性肾炎蛋白尿108例,同时随机选择85例以其他成药治疗观察。选择慢性肾炎患者193例,其中男140例,女53例;年龄在30岁以下58例,30~50岁104例,50岁以上31例;实验室检查尿白(+)64例,蛋白( )96例,蛋白(

)96例,蛋白( ~卌)33例;肾功能代偿期28例,氮质血症期87例,尿毒症期78例。以上病例随机分治疗组(中药组)108例,观察组85例,分别采用中药汤剂和其他成药治疗。中药组,药物组成:黄芪30g,白术10g,防风10g,生地15g,生怀山药30g,山茱萸10g,茯苓15g,泽泻15g,丹皮10g,玉米须30g,蝉蜕10g。水煎服,每日1剂,每煎200ml,分早晚2次服。腰酸痛明显加菟丝子15g,枸杞子20g,畏寒明显加炮附子10g,仙灵脾15g,头晕加牛膝15g,夏枯草15g,丹参15g,小便量少加当归10g,猪苓20g,瘀血明显者加益母草15g,川芎10g,半边莲30g。观察组:采用保肾康4片,1d3次;潘生丁50mg,口服,每日3次。两组均服药2个月为1疗程。疗效判定:显效:治疗后蛋白转(-)或(+),症状改善明显,停药后3个月稳定。有效:尿蛋白定性加号减少,症状无加重,停药后2个月内偶有复发。无效:治疗前后尿蛋白定性无减少,症状改善。结果见下表12-15-74。

~卌)33例;肾功能代偿期28例,氮质血症期87例,尿毒症期78例。以上病例随机分治疗组(中药组)108例,观察组85例,分别采用中药汤剂和其他成药治疗。中药组,药物组成:黄芪30g,白术10g,防风10g,生地15g,生怀山药30g,山茱萸10g,茯苓15g,泽泻15g,丹皮10g,玉米须30g,蝉蜕10g。水煎服,每日1剂,每煎200ml,分早晚2次服。腰酸痛明显加菟丝子15g,枸杞子20g,畏寒明显加炮附子10g,仙灵脾15g,头晕加牛膝15g,夏枯草15g,丹参15g,小便量少加当归10g,猪苓20g,瘀血明显者加益母草15g,川芎10g,半边莲30g。观察组:采用保肾康4片,1d3次;潘生丁50mg,口服,每日3次。两组均服药2个月为1疗程。疗效判定:显效:治疗后蛋白转(-)或(+),症状改善明显,停药后3个月稳定。有效:尿蛋白定性加号减少,症状无加重,停药后2个月内偶有复发。无效:治疗前后尿蛋白定性无减少,症状改善。结果见下表12-15-74。

表12-15-74 玉屏风散合六味地黄汤加味治疗肾炎两组疗效比较

注:两组比较x2检验差异显著,P<0.05,表明治疗组优于观察组

陈氏选择各类肾小球肾炎患者中易伤风感冒而诱发肾炎反复发作者24例,在原用药的基础上加玉屏风散(丸)治疗,结果有效23例,无效1例;其中18例慢性咽炎患者,17例明显好转,另1例发作次数亦减少;19例经常患感冒的患者,治疗后易感性降低,且蛋白尿亦均有好转[139]。陶氏曾以本方加味治疗气虚恶风、自汗的肾炎患者1例,方药:本方加桂枝6g,茯苓、党参、仙灵脾10g,薏仁20g,服药5剂后肿消;随证加减,继服40余剂,尿检阴性,诸恙告愈[140]。沈氏治疗隐匿性肾炎36例,用本方加淫羊藿为基本方。气虚甚者或偏阳虚者,去防风加桂枝、党参、仙茅、肉苁蓉、菟丝子等;偏阴虚者加白花蛇舌草、桑椹、知母、黄柏等,水煎日服1剂,并口服维生素E60~90mg,最多服至120mg,每日3次。待尿检转阴后继用上方1~3个月。结果:尿红细胞转阴有效率为90%,尿蛋白的有效率为83.8%,随访结果满意[141]。

吴氏以本方加味(生黄芪20g,生白术15g,防风12g,陈皮9g,连翘40g,土茯苓50g,羌活10g,研细末。日3次,每次9g,儿童减半。每周连服3d,停4d,连续半年)给予33例慢性肾炎患者,其中29例用药后有效地预防了呼吸及皮肤感染,肾炎病情稳定[142]。

童氏临床探析了本方加减用于预防肾病综合征的复发[143]。

13.治疗面瘫

薛氏等[144]用本方加味结合穴位注射治疗周围性面神经麻痹63例,其中男34例,女29例,年龄最小16岁,最大64岁;发病时间最短4h,最长3个月。诊断标准:突然发作的单侧性面肌瘫痪,表现为前额皱纹消失,不能蹙眉,眼裂扩大,口角下垂。排除其他脑神经损害,无味觉、听觉功能障碍及唾液腺、泪腺分泌障碍。本组病例中,有4例有多次发作病史。玉屏风散加味治疗。黄芪15g,白术12g,防风9g,柴胡9g,丝瓜络9g,当归9g。水煎服,早晚2次分服。注射穴注:患侧四白、地仓、承浆、合谷。注射用药:维生素B12ml(100mg),维生素B121ml(250μg),2%普鲁卡因1ml,配成4m1混合液。注射方法:各穴位注入混合药液0.5~1ml,注射后用消毒棉球压1min,每天或隔天注射1次。7次为1疗程,治疗2~3个疗程,中间休息5d。用药注意:地仓穴要斜刺,以避免刺入口腔;发病7d之内的急性期患者用药量酌减。

疗效标准:痊愈:面瘫消失,面部表情肌及面肌功能完全恢复正常。显效:面瘫基本消失,口角活动时略向健侧歪斜。有效:面肌功能大部分恢复正常,静止状态时面部外观不对称。结果:63例中,痊愈58例,显效4例,有效1例,总有效率100%,治愈率92%。急性期患者一般治疗1个疗程。部分慢性期患者则需治疗2~3个疗程。跟踪观察18个月中,只有2例患者分别在治疗后的第9个月、第14个月时复发,再治疗后痊愈。

赵氏认为本病多因脉络空虚,风寒之邪乘虚侵入面部经脉,血行不畅,脉络瘀阻,肌肉失养而弛纵不收所致,故采用补阳还五汤益气化瘀通络,以促进局部血液循环,改善新陈代谢,促使神经细胞再生或恢复功能,用玉屏风散益气固表祛风,以达标本同治之效[145]。以玉屏风散合补阳还五汤治疗面神经瘫49例,结果痊愈32例,显效15例,有效2例。应用玉屏风散加味(黄芪18g,炒白术10g,防风10g,白芍10g,桂枝10g,当归10g)治愈因气血亏虚,卫外不固,风寒温邪乘虚入侵,阻滞经络引起的痹证1例,疗效佳[97]。曾氏以本方加味治疗口眼斜[146]。

14.治疗夏季热

郭氏治疗小儿夏季热25例,其中1~4岁14例,1岁以下11例,发热时间为15~18d。用本方加青蒿8g,竹叶、秦艽各4g,银花9g,鲜荷叶10g,鳖甲6g为基本方。疲乏无力加太子参;高热抽搐加钩藤、蝉衣。结果:多数病例3~5日退热,总有效率为100%[147]。

15.治疗类风湿性关节炎、痹证

胡氏[148]对73例RA采用加味玉屏风散与雷公藤多苷片联合治疗,增加了疗效,减少了毒副作用。病例选择:104例均符合美国风湿病协会1987年修订的RA诊断标准,并符合下列辅助条件:具有活动性病变;停用改善病情的药物一周以上。104例患者随机分为治疗组和对照组。治疗组:72例中,男20例,女52例。年龄15~58岁,平均35.6岁,病程1~17年,平均5.6年。治疗前应用强的松合并非类固醇类药物者29例,单用非固醇药物者25例,单用雷公藤多苷片18例。对照组:32例中,男5例,女27例。年龄14~60岁,平均34.4岁,病程1~15年,平均5.2年。治疗前应用强的松合并非类固醇类药物者15例,单用非固醇药物者17例。治疗方法:治疗组:服用加味玉屏风散煎剂,每日1剂,分2次服完,同时雷公藤多苷片每日30mg分3次饭后服完。方剂组成:黄芪30g,党参15g,炒白术10g,防风10g,赤芍10g,仙灵脾15g,川断10g,陈皮10g,茜草10g。疗程4周~6个月。对照组应用雷公藤多苷片治疗。每30mg,分3次服完,疗程4周~6个月。

疗效评定标准:临床缓解:晨僵<15min;无疲劳感;关节无疼痛;无关节压痛和活动痛;关节或腱鞘无软组织肿胀;血沉;女<30mm/h,男<20mm/h。上述6项中至少达到5项,且连续保持2个月以上。显效:上述6项观察指标皆有改善。改善程度达到如下:改善率=治疗前后值差/治疗前与正常值差×100%>50%。好转:病情有不同程度改善,患者自身评价及医师综合评价皆有改善,但客观指标达到显效标准。无效:自觉症状及观测指标与治疗前比较无改善或反而加重者。

治疗结果:按上述标准评定,治疗组72例中临床缓解14例(19.4%),显效29例(40.3%),好转22例(30.6%),无效7例(9.7%),总有效率90.3%。对照组32例中显效6例(18.8%),好转17例(53.1%),无效9例(28.1%),总有效率>71.9%。两组疗效比较,经γ2检验P<0.05,表明差异显著。

副作用:治疗组14例,占19.4%。其中皮疹2例,消化道反应5例(腹泻、恶心呕吐、食欲不振、上腹部隐痛),白细胞减少1例,生殖系统异常6例,(精子减少1例,月经皮疹3例,消化道反应7例,白细胞减少2例,生殖系统异常13例(死精1例,月经紊乱9例,闭经3例),在治疗中发现有些病人同时兼有二种以上副反应,故对照组副反应数多于病例数,两组副反应发生率比较,经x2检验P<0.01,表明其差异有非常显著的意义。

张氏治疗1例行痹。先以本方加寻骨风、鸡血藤各10g,用药20剂,后再加熟地、乌梢蛇各10,服药52剂后查抗链O,由>1000单位降为500单位,血沉由100ml/h降至6ml/h。随访2年未再发。张氏等治疗胸背凉痛、恶风5年1例。以本方合阳和汤治愈[95]。陶氏治疗游走性疼痛行痹1例,用本方加桂枝、当归、桑寄生、秦艽各10g,鸡血藤15g。服药5剂后症状明显好转,继服30余剂获愈[140]。

16.治疗多形红斑

多形性红斑系一种皮肤变态反应性综合征,中医称为“猫眼疮”。金氏[149]治疗100例,门诊病例81例,住院病例19例,年龄:5~10岁者22例,11~20岁者28例,21~40岁者34例,40岁以上者16例。男女之比为52∶48。有皮肤炎病史者4人,有SLE病史者2人,伴有上呼吸道感染者47人,与气候寒冷有关者23人,因服磺胺药所致者8人,不明原因者16人。伴有症状:发热者28例,畏寒者40例,关节病21例,口干31例,咽痛34例,便秘6例,腹泻39例,小便黄40例,疼痛20例,剧痒30例。脉象:脉细64例,脉缓15例,脉弦12例,脉弱9例。舌象:舌质淡红者22例,舌苔薄白59例,苔白滑13例,舌质鲜红者6例。红斑淡红者43例,红斑鲜红者57例。红斑分布以双手背为主者63例,以双足背为主者27例,以面部为主者10例。治疗方法:黄芪、丹皮各15g,防风、白术、云苓、赤芍各10g,桂枝、甘草各6g,甘姜5g,大枣5枚。每日1剂,煎服,7d为1疗程。结果:痊愈95例,显著进步4例,无效1例。

17.治疗梅尼埃氏综合征

陶氏治疗本病1例。患者宿疾3年,证属中气亏虚,痰饮水气内停。用本方加陈皮、茯苓、石菖蒲、桂枝各10g。服药3剂诸症减,原方继服半月。最后以益气健脾方调理月余而告愈[140]。

18.治疗过敏性紫癜、血小板减少性紫癜

吴氏[150]用玉屏风散加味治疗过敏性紫癜32例取得较好疗效。32例中门诊18例,住院14例;男20例,女12例;年龄最小2岁,最大41岁,平均13岁;病程最长4个月余,最短5d,平均13d。单纯皮肤型20例,皮肤关节型7例,腹型3例,肾型2例。除外血小板减少性紫癜、单纯性紫癜和高球蛋白血症性紫癜等。

药用:白术8g,防风9g,黄芪15g,丹参15g,赤芍12g,蝉蜕10g,紫草10g,牡丹皮10g,大枣6g,生甘草4g。皮肤关节型加牛膝12g,威灵仙12g,防己10g,腹型加白芍15g,延胡索10g,陈皮6g;便血者加地榆炭10g,蒲黄炭9g;肾型出现血尿者加白茅根20g,大蓟10g,小蓟10g;尿蛋白不消,水肿者加益母草30g,车前子10g;瘀斑瘀点色淡,病易反复者加党参15g,紫河车5g(研末冲服)。每日1剂,水煎服,分2次口服。7d为1个疗程。疗效标准参照第二届全国血液学学术会议标准拟订。32例,痊愈23例,好转6例,无效3例,总有效率90.6%,服药最短1个疗程,最长6个疗程,平均2.5个疗程。

赵氏等[151]观察了26例过敏性紫癜患者,均排除血小板减少性紫癜之诊断,其中男16例,女10例;年龄最小者5岁,最大者41岁;病程2日~2月。26例中属单纯型者12例,属腹型者8例,属关节型者4例,并发肾炎者2例。基本方为玉屏风散加丹参15g,紫草、赤芍、蝉蜕各10g。每日1剂,水煎服分2~3次口服。随证加味:单纯型用基本方。腹型用基本方加陈皮、半夏各10g,芍药15g。关节型用基本方加威灵仙15g,姜黄、黄柏各10g。肾损伤者,以血尿为主者加大小蓟各10g,白茅根30g,琥珀末(冲)0.5g;尿蛋白不消水肿者,加益母草30g,山药15g,泽泻、车前子各10g,薏苡仁20g等。其中腹部疼痛者加白芍30g,甘草、元胡各10g;紫癜色淡易反复者加党参15g,紫河车(研末冲服)5g。22例治愈(皮肤紫癜全部消退,无新的紫癜出现,关节、胃肠、肾损害症状消失,实验室检查正常);4例有效(紫癜大部分消失,胃肠症状基本控制,关节肿痛好转,尿常规轻度异常),总有效率为100%。大部分病例服药3剂后紫癜都明显收没,6~12剂获愈。治愈病例中,服药最少者3剂,最多者18例。

张氏等治疗顽固性肌衄7例(原发性血小板减少性紫癜4例)。其中1例患者有鼻衄史16年,全身出现鲜红斑,血小板2万/mm3,证属虚弱型肌衄。先以化斑汤治疗,投药14剂未效,遂改用本方加炒黄芩10g,浮小麦、生地、侧柏炭30g,鹿角胶、龟板胶、枸杞子、白芍各15g。服药27剂,肌衄消失,血小板上升至6万。1年后复查血小板在10万以上。另3例为过敏性紫癜,其中1例瘀斑布满全身,以双下肢为重;证属脾不统血兼有虚热。服用化斑汤无效改用本方,加浮小麦30g,大枣、女贞子、川芎、丹参各10g,旱莲草、赤芍各15g,生草、琥珀各6g,服药6剂旧斑退尽,新斑未再出现[152]。文氏用本方加味治疗原发性血小板减少性紫癜40例,效果满意[153]。

19.治疗荨麻疹、皮肤瘙痒

刘氏[154]用玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹35例,其中男性12例,女性33例;年龄最大者68岁,最小者21岁,21~30岁者9人,31~40岁者9人,41~50岁者9人,50岁以上者8人。其中,有1例幼年(3岁)发病,有2例女性患者于绝经后发病,其余32例均因劳累,起居不慎或无明显诱因而病起。病程:1年以下者8例,1~5年者11例,6~10年者6例,11年以上者10例;其中病程最长者达20年之久,最短者4个月。以玉屏风散为主方内服治疗,并配合扑尔敏片4mg,3次/日,维生素C片200mg,3次/日,钙片2片,3次/日或静滴氢化可的松200mg,约1周后,采用上方中药内服单独治疗。以30d为1疗程。组成:生黄芪60g,炒白术15g,防风12g,桂枝12g,刺蒺藜30g,蜈蚣2条。服法:以冷水将上述诸药先浸泡1h左右,煮沸10min取汁,每日煎服两次。每日1剂。加减:在治疗过程中,若伴失眠、心悸者加枣仁15g,远志15g;伴面色 白,头晕目眩者加熟地20g,枸杞子15g;对于女性患者加二至丸即:女贞子30g,旱莲草15g。若瘙痒剧烈者可用内服方药渣再煎汁放凉外洗。疗效标准:显效:皮损完全消退,无瘙痒等自觉症状,伴随症状如神疲乏力,面色

白,头晕目眩者加熟地20g,枸杞子15g;对于女性患者加二至丸即:女贞子30g,旱莲草15g。若瘙痒剧烈者可用内服方药渣再煎汁放凉外洗。疗效标准:显效:皮损完全消退,无瘙痒等自觉症状,伴随症状如神疲乏力,面色 白,头晕目眩,自汗,心悸失眠等消失或显著减轻。有效:皮损部分消失,或皮损明显减少,发作间隔延长,伴随症状减轻,瘙痒减轻。无效:发作次数与治疗前无差异,瘙痒及伴随症状轻微减轻或无变化。结果:35例病例中,显效25例,有效7例,无效3例,总有效率94.3%。

白,头晕目眩,自汗,心悸失眠等消失或显著减轻。有效:皮损部分消失,或皮损明显减少,发作间隔延长,伴随症状减轻,瘙痒减轻。无效:发作次数与治疗前无差异,瘙痒及伴随症状轻微减轻或无变化。结果:35例病例中,显效25例,有效7例,无效3例,总有效率94.3%。

何氏[155]以玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹23例,并与抗组胺类及糖皮质激素类药物治疗的22例对照比较,疗效显著。45例均系门诊患者,随机分为2组。治疗组23例,男11例,女12例;年龄16~53岁,平均28.5岁;病程30d~10年不等,对照组22例,性别、年龄、病程及症状等与治疗组无显著差异。治疗组用玉屏风散加味:生黄芪30g,白术12g,防风5g,荆芥5g,当归12g,生地20g,丹皮10g,蝉蜕7g,僵蚕12g,乌梢蛇20g,茵陈14g,生甘草10g,苦参10g,白鲜皮20g,黄连3g。15剂为1个疗程,每日1剂,水煎分2次口服,儿童减半。对照组单用扑尔敏、息斯敏,或强的松片口服。疗效判断:治愈,皮损消退,治疗后2个月未复发。未愈,皮损此起彼伏,疗程超过1个月,或治疗后不足2个月复发。治疗组治愈21例,未愈2例,治愈率91.3%,治愈时间7~30d,平均15d。对照组治愈12例,未愈10例,治愈54.4%,治愈时间10~45d,平均25d。经统计学处理,差异显著(P<0.05)。

周氏治疗26例慢性荨麻疹,病程3个月~7年。以本方加白芍9g,桂枝、蝉衣各6g,赤芍、地龙各10g,鬼箭羽15g,大枣4枚,生姜3片为基本方。口干思饮舌尖红者加连翘12g,薄荷6g;畏寒肢冷起疹者加制附片6g;气短神疲者加五味子、党参各10g;月经量少有瘀快,经前腹痛舌有瘀斑者加当归、红花各10g,益母草30g。水煎日服1剂,7d为1疗程,分别服药7~21剂而愈。总有效率为84.7%。临床观察到慢性荨麻疹大部分为气虚外受风邪而致,以本方健脾益气,调和营卫,腠理固密,而使病愈[156]。陶氏也以本方加味治疗1例病程较长的患者,服药半个月痊愈[141]。应用玉屏风散合桂枝汤去姜、枣加当归、紫苏叶治疗荨麻疹,疗效极好。服4剂后收到奇效。每周服药3剂,调治月余疗效巩固,未再复发。应用玉屏风散加味(加土茯苓、虎耳草、生地、夏枯草、苦参、银花、蝉蜕、蜂房、丹皮)治疗荨麻疹,患者患荨麻疹4~5年,每至夏季发作,内服1剂并用药渣煎水外洗患处后好转,续服3剂痊愈,随访1年未复发[157]。

张氏治疗气血亏虚、卫阳不固之皮肤瘙痒证1例,服药2月余,瘙痒得到控制,随访半年未复发[158]。张氏等报道治疗本病1例。以本方加荆芥炭、茜草、赤芍、当归各10g,地肤子12g,白藓皮、桑白皮各15g,蝉衣、生姜各3g,川芎6g,服药30剂,患者对所在工作环境的有毒气体不再过敏[95]。用本方治疗寒冷性荨麻疹[159,160],多形红斑[161],顽固风疹[162]。

20.治疗带下

谢氏治疗风寒白带1例,用本方加当归、桂枝、白芍、威灵仙各10g,赤石脂20g,炮姜、淡吴萸各6g,海螵蛸12g,服药3剂见效。上方去赤石脂、炮姜炭、当归加鹿角霜20g,牡蛎25g,调治旬余而差。胡氏治愈本病1例,证属脾虚运化失职,水湿下注。重用麸皮炒黄芪和焦白术各60g,炒防风30g,共研细末,每晚睡前服10g,随访1年未见复发[110]。

21.其他

谢氏应用本方重用黄芪45g,加党参20g,五味子6g,芡实15g(或加山药、扁豆),治疗妊娠乳泣,效佳[110]。梁氏应用本方加当归、酒白芍治疗中气下陷之胃下垂1例,获效[110]。用玉屏风散水煎,配合冲服大黄粉4g,治疗胃粘膜脱垂呕血伴嗳气、腹胀、气短、舌淡脉弱者1例,3剂后呕血停止,症状好转,原方去大黄,继服1个月,痊愈,随访一年未复发[163]。毛氏用本方加味黄芪60g,白术、枳实各15g,防风10g,水煎剂治疗二尖瓣脱垂综合征1例。服20剂后胸痛消失,心悸减轻;余症改善,出院继服1个月,复查心电图及超声心动图无异常。随访半年,能胜任一般劳动无复发[163]。用玉屏风散加丹参、红花、葱白治疗肢端紫绀症,6剂后紫绀消退,再以上方研末吞服,每次10g,每日3次,续服月余症愈[164]。玉屏风散加茯苓、党参、炒莱菔子、焦三仙、半夏、连翘、鸡内金治疗脾肺气虚、积滞内停的厌食小儿1例,疗效佳[6]。玉屏风散加味治疗多发性疖35例,年龄6~72岁,病程9d~3个月。夹风者加荆芥、白芷、桔梗;湿重者加苍术、萆薢、黄柏。结果:治愈33例,占94.3%,未愈2例[165]。刘氏用玉屏风散加味:黄芪20g,白术12g,防风10g,炙甘草6g,桔梗8g,苍耳子10g,辛夷9g,党参15g,治愈因卫表不固,肺窍不利所引起的鼻渊1例。用玉屏风散加味:黄芪20g,炒白术12g,防风10g,茯苓15g,炙甘草5g,治愈因卫表不固复受风邪,肺失宣降,水道不通所致水肿1例[97]。徐氏治疗齿冷1例,证属正气不足、营卫失和。用本方加桂枝、白芍各12g,炙甘草6g,姜枣为引子服药3剂获愈,继服补中益气汤善后[111]。

还有报道以本方为主或合方治疗佝偻病[166]、脾虚泄泻、气虚脱肛[167]、鼻 [168]血管性头痛[169]、单疱病毒性角膜炎[170,171]、重症失眠[172]、妇女经期感冒[173]、习惯性流产[174]、老年性阴道炎[175]、带状疱疹[176]儿童Ⅰ型肺结核[177]、慢性咽炎[178]、咽痒[179]、胃下垂[180]、面肌痉挛症[181]、男科病[182]等疾病[183~189],均获愈。

[168]血管性头痛[169]、单疱病毒性角膜炎[170,171]、重症失眠[172]、妇女经期感冒[173]、习惯性流产[174]、老年性阴道炎[175]、带状疱疹[176]儿童Ⅰ型肺结核[177]、慢性咽炎[178]、咽痒[179]、胃下垂[180]、面肌痉挛症[181]、男科病[182]等疾病[183~189],均获愈。

【不良反应】

方氏等报道服玉屏风颗粒致小儿大便失禁1例[190]。

【参考文献】:

1 彭怀仁.玉屏风散考源.中成药研究,1985;(5):36

2 陈馥馨,高晓山.玉屏风散组成考查及联想.中成药,1995;17(4):45

3 李纬才.玉屏风散之我见.浙江中医杂志,1989;(12):555

4 国家药典委员会.中华人民共和国药典(2000年版一部).北京:化学工业出版社,2000;421

5 曹春林.中药制剂注释、上海:上海科学技术出版社,1993;60、133

6 章光文,徐吉民,李红兵,等.玉屏风散冲剂的制备及质量标准.中医药学报,1985;(1):40

7 吕武清,龙新华.中成药中的药材薄层色谱鉴别.北京:人民卫生出版社,1997;186、273、470

8 李焕丹,朱颖红,陈晓颖,等.玉屏风颗粒剂中黄芪甲苷的含量测定.广东药学院学报,1998;14(1):7

9 肖娟,王秀兰,马鹏,等.RP-HPLC法测定玉屏风颗粒中黄芪甲苷的含量.华西药学杂志,2000;15(3):216

10 徐丽华,何心亮,赵渤年.薄层扫描法测定玉屏风散中黄芪甲苷的含量.中草药,1996;27(2):86

11 李朝晖,吴万征.玉屏风散中黄芪甲苷的含量测定.中药材,1999;22(3):146

12 吕武清,郑海华,葛新.果汁澄清剂用于玉屏风口服液澄清的工艺探讨.中成药,1996;18(7):1

13 章光文,徐吉民,刘卫东,等.玉屏风散剂改革工艺的探讨.中成药研究,1985;(10):5

14 黄启芬.玉屏风袋泡剂成分浸出含量的研究.中国中医药信息杂志,1998;5(7):10

15 程新萍.玉屏风口服液的薄层色谱鉴别.西北药学杂志,1993;(2):64

16 周跃华,李忠如,姜志勇.玉屏风口服液醇沉乙醇用量的优选.中国中药杂志,1994;19(4):229

17 时翠燕,朱振亚.“玉屏风’几种固体剂型浸出物和挥发油量的比较实验研究.江西中医学院学报,1998;10(1):25

18 邹莉玲,邹水生,熊文淑,等.玉屏风口服液对流感病毒抑制及对机体免疫功能的影响.中药材,1990;(1):37

19 李淑贞,赵温利,曲 ,等.玉屏风口服液对免疫抑制小鼠免疫功能的调节作用.中成药,1992;14(3):26

,等.玉屏风口服液对免疫抑制小鼠免疫功能的调节作用.中成药,1992;14(3):26

20 李伯南,陈新,郑高飞.加味玉屏风散对手术应激小鼠胸腺超微结构的影响.中国病理生理杂志,1996;12(2):178

21 朱荃,金仁达,邵墅生,等.保儿宁的药理研究.中成药研究,1985;(9):20

22 杜冠华.玉屏风散的强壮作用研究.滨州医学院学报,1985;(1):5

23 孙蓉,孙秀敏,姚爱荣.玉屏风的初步实验研究.中药药理与临床,1990;6(3):7

24 周然,王世民,武玉鹏,等.玉屏风散对小鼠体液免疫功能的影响.中药药理与临床,1991;7(5):6

25 易宁育.中医扶正方剂玉屏风散的药理研究Ⅰ:对抗体形成细胞数及环核苷酸量的影响.中药通报,1981;(1):33

26 易宁育.中医扶正方剂玉屏风散的药理研究Ⅱ:对免疫功能双向调节作用有效组分的探讨.上海免疫学杂志,1983;(2):82

27 赵金.玉屏风散与免疫疗法.贵阳医药,1987;(2):53

28 方鹤松.加味玉屏风散预防体弱儿反复呼吸道感染效果观察.中医杂志,1982;1(1):37

29 林文森.益气固表为主治疗变态反应性鼻炎255例总结.上海中医药杂志,1987;(1):22

30 朱伟星,姚洁明.加味玉屏风冲剂“慢支”缓解期疗效观察—附33例临床及免疫指标分析.江苏中医,1995;16(7):45

31 刘耀武.加味玉屏风散预防硅肺病人罹患感冒106例观察.内蒙古中医药,1993;(1):8

32 王蓉蓉,潘洪杰,李曙光.玉屏风散免疫调节作用.中国中医药信息杂志,1998;5(12):26

33 周然,王世民,张生华.玉屏风散对小鼠细胞免疫功能的影响.中药药理与临床,1990;6(4):9

34 陈新,杨路,曾广仙,等.加味玉屏风汤对截肢应激小鼠细胞免疫功能的调节作用.中医杂志,1998;39(12):746

35 陈新,杨路,夏志道.玉屏风颗粒剂对手术患者免疫功能调节作用的临床研究.中药新药与临床药理,1999;10(4):199

36 曲卫敏,吴敏毓,黄勇.黄芪在玉屏风散中的免疫调节作用及量效关系.中药药理与临床,1995;(5):4

37 曲卫敏,吴敏毓,黄勇.玉屏风散对小鼠免疫功能的影响.皖南医学院学报,1996;15(3):195

38 王葵卯,肖昌军.玉屏风散治疗反复呼吸道感染T细胞亚群的变化.衡阳医学院学报,1999;27(2):152

39 何春霞.玉屏风散对肺炎患儿免疫功能影响的初步观察.河南中医药学刊,1999;14(1):28

40 刘克明.防感片的疗效观察一附210例临床分析.上海中医药杂志,1987;(2):封二

41 陈曙霞,常佩伦,郑新娟,等.玉屏风散及生脉饮对柯萨奇B病毒性心肌炎的疗效观察.中西医结合杂志,1990;10(1):20

42 陈曙霞,郑新娟,常佩伦,等.玉屏风散为主治疗病毒性心肌炎及体外药物筛选的研究.中医杂志,1990;(12):22

43 靳红微,甄彦君,李超英,等.加味玉屏风散对小鼠免疫功能影响的实验研究.中国中医基础医学杂志,1997;3(2):21

44 童鲲,吴练中.玉屏风散加味对小鼠免疫功能的增强作用.中成药,1995;17(1):27

45 靳红微,甄彦君,李超英,等.加味玉屏风散对小鼠胸腺及睾丸影响的形态学研究.河北中医药学报,1997;12(2):5

46 甄彦君.加味玉屏风散对小鼠脾淋巴细胞增殖影响的流式细胞术分析.河北医学院学报,1993;14(2):80

47 陈新,张永峰,朱炎.加味玉屏风对应激及激素注射小鼠细胞免疫功能的影响.中国实验临床免疫学杂志,1996;8(3):42

48 李树英.“体虚感冒灵”对小鼠免疫功能的影响研究.中医研究,1991;(1):22

49 沈永浩,张敏,孔繁智.加味玉屏风散对慢性支气管炎鼠气管粘膜表面细菌粘附的对抗作用.中国中西结合杂志,1992;12(11):677

50 徐锡鸿,孔繁智,张敏,等.加味玉屏风散抗慢支大鼠呼吸道粘膜细菌粘附的实验.浙江中医杂志,1991;(1):40

51 吴葆德.古方玉屏风预防小儿上呼吸道感染疗效观察.新医学,1984;(6):298

52 沈壮雷,赵霖,鲍善芬.玉屏风散治疗慢性肾功能衰竭并发感染的疗效观察与实验研究.中西医结合杂志,1988;8(5):268

53 邹莉玲.玉屏风口服液在鸡胚内对流感病毒的抑制作用.江西中医药,1989;(6):40

54 陈梅芳,张庆怡,吴志英,等.玉屏风散治疗实验性肾炎的研究.中西医结合杂志,1986;6(4):229

55 陈革新,区永欣,徐敏,等.玉屏风散对甲低阳虚兔模型胰岛功能的影响.广州中医学院学报,1991;8(1):17

56 孙蓉,郑丽莉.加味玉屏风散对阳虚小鼠肾上腺皮质功能的影响观察.天津中医,1998;(6):17

57 陈革新.玉屏风散对甲低兔血清甲状腺激素和皮质醇含量的影响.广州中医学院学报,1992;(4):200

58 陈新,杨路,白云.加味玉屏风对截肢应激大鼠血浆ACTH及皮质酮的影响.河北中西医结合杂志,1998;7(7):1011

59 李超英,靳红微,耿延,等.加味玉屏风散对老龄小鼠微循环及血浆SOD活力影响的实验研究.中国中西医结合杂志,1993;13(7):426

60 耿延,靳红薇,李超英,等.加味玉屏风散对老龄小鼠卵巢睾丸的影响组织学观察.河北中医,1994;16(2):20

61 靳红微,李超英,甄彦君,等.加味玉屏风散对老龄小鼠睾丸影响的电镜观察.中医药研究,1997;13(2):55

62 甄彦君,靳红微,李超英,等.加味玉屏风散抗衰老实验的形态学观察.中国老年学杂志,1994:14(4):237

63 赵自强,韩生银,杨洁.玉屏风散古今剂量比例改变的药理作用比较.中医药研究,1992;(3):41

64 林文森,张志尧.补气固表治疗变态反应性鼻炎的临床和实验观察.中医杂志,1989;(1):32

65 周爱生.以“玉屏风颗粒冲剂”为主治疗营养不良小儿感冒40例小结.江西中医药,1995;26(1):30

66 翟国军.加味玉屏风散防治小儿反复呼吸道感染临床观察.中原医刊,1998;25(6):40

67 章惠陵,陈松泉.玉屏风散对反复上感的临床疗效观察与实验研究.新中医,1996;28(1):22

68 张宪军.加味玉屏风散防治小儿反复上呼吸道感染.中西医结合杂志,1991;(10):619

69 章惠陵,陈松泉.玉屏风散对上呼吸道感染患儿免疫功能的影响.中药药理与临床,1995;11(4):38

70 遂伟国.玉屏风散与人体丙种球蛋白预防反复性感冒的效果比较.山西中医,1989;2(4):21

71 刘跃梅.复方玉屏风糊剂敷脐预防小儿呼吸道感染的临床观察.江西中医药,1989;20(6):12

72 李美珠.童康片防治小儿反复呼吸道感染.上海中医药杂志,1992;(9):13

73 卢国勋,曾瑞芳,邓修芳.玉屏风合剂的临床观察研究.中成药,1989;11(1):41

74 李洪俊,杜小平.玉屏风散临床运用一得.四川中医,1985;(3):16

75 孟月华.“加味玉屏风散”预防小儿反复呼吸道感染15例疗效观察.中级医刊,1987;22(9):49

76 李迎伟.玉屏风散治疗儿童反复呼吸道感染的疗效观察.实用中西医结合杂志,1996;9(8):488

77 辛葆明.加味玉屏风散治疗复感儿.山东中医杂志,1993;(2):53

78 赵桂兰.加味玉屏风散防治感冒.山东医药,1994;34(9):63

79 连业顺.加味玉屏风散预防儿童反复呼吸道感染.前卫医药杂志,1995;12(4):244

80 刘春煦.桂芍玉屏风散预防反复上感的疗效观察.上海预防医学,1997;9(1):47

81 张素君.转移因子和玉屏风颗粒治疗反复呼吸道感染.实用中西医结合杂志,1997;10(19):1916

82 吴敏.加味玉屏风散糖浆预防小儿复发性呼吸道感染的疗效观察.铁道医学,1989;(6):367

83 毕可恩.小儿外感虚证的特点及用药规律:附玉屏风散加味治疗小儿外感虚证40例小结.山东中医杂志,1984;(1):17

84 季远.玉屏风膏按摩预防小儿感冒疗效观察.中医外治杂志,1999;8(3):7

85 季红燕,高健.玉屏风散加味预防慢性支气管炎急性发作50例.安徽中医学院学报,1994;13(2):21

86 钟良海.加味玉屏风散防治小儿气管炎.新中医,1975;(6):8

87 杨秀珍,苏进光.玉屏风散加味治疗支气管炎急性发作期63例.实用中西医结合杂志,1994;7(1):57

88 黄平.玉屏风散口服液治疗慢性支气管炎30例报告.医药实践杂志,1995;9(1):37

89 陆为华.中药治疗小儿咳嗽变异型哮喘120例.上海中医药杂志,1999;(7):24

90 吴春华,魏志红.玉屏风散加味治疗支气管哮喘103例.山东中医杂志,1996;15(9):394

91 李宝山,谭弘慧,谭凤森.玉屏风散对哮喘的防治.河北中医,1989;11(1):23

92 何来福,杜秀清,黄怀仁.玉屏风散加味治疗支气管哮喘48例.黑龙江中医药,1996;(1):36

93 谢鸣.中医方剂现代研究.北京:学苑出版社,1997;785

94 黎济民.玉屏附子二陈汤治疗风寒咳嗽200例.湖北中医杂志,1987;(3):31

95 张立.玉屏风散的临床应用.甘肃中医学院学报.1987;(2):13

96 李映霞.玉屏风散加味儿科应用举隅.山东中医杂志,1993;12(1):33

97 刘瑞铧.玉屏风散新用.江苏中医,1995;16(11):34

98 洪广祥.哮证治疗之我见.中医杂志,1988;总167:7

99 贾东强,王英行.玉屏风散合巩堤丸加减治疗膀胱咳24例.浙江中医杂志,1993;28(8):368

100 陈裕明.玉屏风散加减治疗小儿哮喘69例.中国乡村医药,1998;5(2):19

101 兰京华.玉屏风散化裁防治小儿虚喘.时珍国药研究,1994;5(1):5

102 杜娟.干扰素和玉屏风液防治儿童支气管哮喘42例疗效观察.临床儿科杂志,1993;11(5):358

103 黄燕妮.应用玉屏风散治疗咳嗽.广东医学,1995;16(2):119

104 王忆勤.黄吉赓治疗咳喘病验方选介.中医杂志,1996;(1):4

105 张孝能.六君、玉屏加味治疗小儿久咳.四川中医,1993;(1):48

106 毛兵,李廷谦,迟焕海,等.玉屏风散颗粒治疗慢性阻塞性肺病的临床研究.成都中医药大学学报,1999;22(2):16

107 陈铭钟.慢性肺心病中西医结合治疗的疗效分析一附52例西医治疗对照观察.中西医结合杂志,1985;(8):463

108 王恒心,刘宜群.玉屏风散加味预防肺心病急性发作48例.皖南医学院学报,1995;14(2):163

109 王健民.玉屏风散预防慢性肺心病缓解期并发呼吸道感染的临床疗效.实用中西医结合杂志,1992;5(9):525

110 谢鸣.中医方剂现代研究.北京:学苑出版社,1997;786

111 徐小林.桂枝汤合玉屏风散临床应用举隅.陕西中医,1987;(2):69

112 魏向德.加味玉屏风散治疗小儿反复呼吸道感染汗证62例疗效观察.河北中医,1998;20(2):86

113 陈亚梅.玉屏风散合生脉散化裁治疗虚性汗证50例.广西中医药,1991;14(2):59

114 时毓民.中药治疗小儿多汗证的对照研究.辽宁中医杂志,1983;(5):17

115 马安宁.玉屏风散加麻黄治气虚自汗.山东中医杂志,1983;(2):36

116 刘仁勇.“玉屏风散”加味治疗16例术后自汗恶风.湖北中医杂志,1981;(2):39

117 徐大雄,石冬辉.加减玉屏风散治疗肺结核盗汗.新中医,1994;26(7):36

118 时毓民.辨证治疗小儿多汗88例小结.浙江中医杂志,1982;(2):87

119 李亚萍.加味玉屏风散治疗变态反应性鼻炎68例.山西中医,1997;13(2):21

120 勾大君.加味玉屏风散治疗变应性鼻炎250例观察.中西医结合杂志,1991;11(5):288

121 徐轩.温阳祛寒、益气固表治疗400例变态反应性鼻炎小结.福建中医药,1991;22(5):23

122 刘洪茂,唐书松,于惠萍,等.过敏性鼻炎146例临床疗效观察.新疆中医药,1991;(2):18

123 郑志道,蔡懿廷.复方玉屏风散冲剂治疗过敏性鼻炎68例.中西医结合杂志,1990;(3):182

124 陈仁华.玉屏风散加味治疗过敏性鼻炎130例.浙江中医杂志,1991;(5):212

125 梁学琳.应用玉屏风散的新经验.成都中医学院学报,1986;(3):33

126 谷志平.中药治疗过敏性鼻炎34例报道.河北中医杂志,1987;(6):11

127 王琼江.玉屏风散与苍耳益气汤加减治疗过敏性鼻炎.广东医学,1982;(3):36

128 曹洪波.加味玉屏风散治疗过敏性鼻炎.山西中医,1991;(4):50

129 陈楚杰,陈秀玲.玉屏风散加味治疗过敏性鼻炎105例.长春中医学院学报,1996;12(1):43

130 史学军.加味玉屏风散治疗肺气虚型慢性单纯性鼻炎的临床研究.湖南中医药导报,1996;2(5):10

131 刘北刚.固表止嚏汤治疗变态反应性鼻炎87例小结.云南中医学院学报,1992;(1):6

132 李秩文.中医药治疗过敏性鼻炎57例.云南中医杂志,1990;(6):16

133 赵超.古方玉屏风散治疗过敏性鼻炎51例小结.天津药学,1994;6(2):34

134 罗中秋.玉屏风散外敷治疗小儿迁延性肠炎64例.湖南中医杂志,1991;(6):47

135 郑建宏,林志荣.玉屏风散合四逆散治疗肠菌群失调性腹泻22例.新中医,1998;30(5):30

136 夏美义.玉屏风散加味汤治疗溃疡性结肠炎98例.陕西中医,1997;18(7):322

137 何奇宽.玉屏风散加味临床运用三则.新中医,1990;(11):43

138 皮持衡,宋卫国.玉屏风散合六味地黄汤加味治疗慢性肾炎蛋白尿108例报告.江西中医药,1997;28(2):6

139 陈梅芳.玉屏风散治疗肾小球肾炎的适应证和原理探讨.上海中医药杂志,1979;(6):16

140 陶云卿.玉屏风散临床运用举隅.上海中医药杂志,1985;(3):31

141 沈壮雷.玉屏风散、维生素E治疗隐匿性肾炎.中西医结合杂志,1983;3(6):340

142 吴沛田,刘征雁,王素琴.加味玉屏风散预防慢性肾炎复发.中医杂志,1992;33(5):24

143 童宗武.加味玉屏风散预防肾病综合征复发探讨.辽宁中医杂志,1998;25(5):210

144 薛旗,陈光明.玉屏风散加味结合穴位注射治疗周围性面神麻痹.山东中医杂志,1998;17(6):259

145 赵斌.补阳还五汤合玉屏风散治疗面瘫49例.陕西中医,1993;(1):496

146 曾祥质.玉屏风散加味治口眼歪斜案.四川中医,1990;(9):20

147 郭国志.加味玉屏风散治疗小儿夏季热25例.湖北中医杂志,1987;(4):35

148 胡秀慧.中西医结合治疗类风湿性关节炎72例疗效观察.浙江中医学院学报,1995;19(4):24

149 金兆秀.玉屏风散加味治疗多形性红斑100例.湖北中医杂志,1989;(6):40

150 吴晓秋.玉屏风散加味治疗过敏性紫癜32例.广西中医药,1996;19(3):21

151 赵文群,陈北修.加味玉屏风散治疗过敏性紫殿26例.浙江中医杂志,1994;29(5):212

152 张立,贾斌.玉屏风散治疗顽固性肌衄验案.陕西中医,1986;7(6):164

153 文茂森.玉屏风散加味治疗原发性血小板减少性紫癜40例.陕西中医,1993;14(4):173

154 刘清,刘复兴.玉屏风散治疗慢性荨麻疹35例.云南中医杂志,1994;15(5):15

155 何钟.玉屏风散加味治疗慢性荨麻疹23例.山东中医杂志,1996;15(1):20

156 周德瑛.“玉屏桂枝汤”治疗慢性荨麻疹26例临床观察.北京中医学院学报,1986;(6):23

157 徐世莲,王松山.玉屏风散加味治疗荨麻疹.四川中医,1991;(2):46

158 张启良.玉屏风散临证一得.福建中医杂志,1984;(3):50

159 邱竹芳.玉屏风散合桂枝汤加味治疗寒冷性荨麻疹42例.中国皮肤性病学杂志,1995;9(1):50

160 李更生.玉屏风散治疗寒冷性荨麻疹20例.临床皮肤科杂志,1997;26(2):140

161 董玉池,刘英伟,魏克勤.玉屏风散加味治疗寒冷性多形红斑5例.临床皮肤科杂志,1995;24(4):239

162 谢春梅.玉屏风散合桂枝龙骨牡蛎汤治疗顽固风疹1例.河南中药,1984;(4):41

163 毛新宽.玉屏风散新用举隅.浙江中医杂志,1992;27(8):378

164 方爱国.玉屏风散治愈肢端紫绀症1例.黑龙江中医药,1988;(2):36

165 侯勇.玉屏风散加味治疗多发疖35例观察.江西中医药,1981;(1):4

166 李安源.王传吉应用新加玉屏风汤加味治疗儿科病经验.山东中医杂志,1994;13(7):323

167 刘利鸣.玉屏风散临床新用.吉林中医药,1994;(5):32

168 李平.玉屏风散加味治疗鼻鼽.陕西中医,1997;18(5):233

169 刘永年.玉屏风散为主治疗血管性头痛.医学资料汇编,1985;(9):53

170 文智伟.玉屏风方治疗复发性单疱病毒性角膜炎的疗效评价.中西医结合眼科杂志,1996;14(4):203

171 张玉生,冯有为.玉屏风散加味治疗单疱病毒性角膜炎28例.山东中医杂志,1995;14(9):409

172 秦恒斌.玉屏风散合交泰丸治疗重症失眠.浙江中医杂志,1991;(1):469

173 熊再尧.玉屏风散加味治疗妇女经期感冒.云南中医杂志,1993;14(4):21

174 赵广安.玉屏风散治疗习惯性流产36例.实用中西医结合杂志,1993;(7):438

175 孙桂芳,杜建华.玉屏风散为主治疗老年性阴道炎23例.实用中西医结合,1998;11(4):358

176 张晓琳,王宁.玉屏风散加味治疗带状疱疹.新疆中医药,1999;17(3):封三

177 赵青,吴娴芳.玉屏风颗粒辅治儿童Ⅰ型肺结核30例.中医研究,1998;11(2):21

178 金丕林.玉屏风散加味治疗慢性咽炎92例.湖北中医杂志,1999;21(8):354

179 孙继铭,薄庆.加味玉屏风散治疗咽痒久咳34例.中国民间疗法,1998;6(3):34

180 陈进宽.玉屏风散加减治疗胃下垂50例疗效观察.中西医结合实用临床急救,1997;4(4):178

181 杨普选.玉屏风散加味配针刺治疗面肌痉挛症56例.陕西中医函授,1993;(4):27

182 赵广安,张立华,隋淑梅.玉屏风散男妇科新用.山东中医杂志,1995;14(3):114

183 聂洪亭.玉屏风散治验二则.山东中医杂志,1999;18(8):379

184 朱宁生.玉屏风散儿科证治举隅.安徽中医学院学报,1997;16(2):37

185 徐若溪.奚凤霖老师加味运用玉屏风散的经验.江苏中医,1993;(1):3

186 张文义.玉屏风散的临床新用.实用中西医结合杂志,1994;7(7):404

187 秦志仁.玉屏风散临床加味新用.中成药,1990;(7):39

188 罗法兰.玉屏风散儿科应用举隅.安徽中医临床杂志,1997;9(1):47

189 孙凡涵.玉屏风散临证应用.陕西中医,1995;16(1):36

190 方建国,王文清.服玉屏风颗粒致小儿大便失禁1例.中国中药杂志,1999;24(10):634

- 像片重叠是什么意思

- 像片重迭是什么意思

- 像片量测是什么意思

- 像片镶嵌图是什么意思

- 像牌楼的建筑是什么意思

- 像牙齿一样平整的排列是什么意思

- 像狐鼠一样凭借掩体潜伏着是什么意思

- 像狗一样去爱行不行是什么意思

- 像狗那样苟活是什么意思

- 像狼一样凶残而无人性是什么意思

- 像猩猩血那样的鲜红色是什么意思

- 像猫可没猫的本事是什么意思

- 像猫没猫的本事是什么意思

- 像猴那样伛偻蹲着是什么意思

- 像玉一样光洁润滑是什么意思

- 像玉一样纯美是什么意思

- 像玉佩一样摆动或相碰时发出声音之物是什么意思

- 像玉和冰一样纯洁是什么意思

- 像玉的浅黑色石头是什么意思

- 像玉的石头是什么意思

- 像珠子似的水是什么意思

- 像琥珀那样透明的黄色是什么意思

- 像生是什么意思

- 像生儿是什么意思

- 像男人吗是什么意思

- 像界是什么意思

- 像白云一样袅袅不绝的丝缕是什么意思

- 像白垩土样的颜色是什么意思

- 像白练飘动般的波纹是什么意思

- 像白绢一样的东西是什么意思

- 像盐那样的味道是什么意思

- 像石榴花一般的朱红色是什么意思

- 像空间是什么意思

- 像章是什么意思

- 像簿是什么意思

- 像类是什么意思

- 像素是什么意思

- 像素产品是什么意思

- 像紫红色玫瑰花那样的颜色是什么意思

- 像红宝石那样的颜色是什么意思

- 像缎子而比缎子薄的丝织品是什么意思

- 像网一样纵横交错的水道是什么意思

- 像羊肉的气味是什么意思

- 像群蜂飞舞一样纷纷发生是什么意思

- 像群鸟飞聚是什么意思

- 像翡翠石那样的绿色是什么意思

- 像老鼠那样惊慌逃走是什么意思

- 像肌肉那样的浅红色是什么意思

- 像胎是什么意思

- 像舒彭是什么意思

- 像舒治是什么意思

- 像舒耽是什么意思

- 像芒的东西是什么意思

- 像花朵那样裂开是什么意思

- 像荆棘刺心一样难受是什么意思

- 像草木一样无知无觉的愚昧之人是什么意思

- 像蒜头一样的鼻子是什么意思

- 像蔓草一样不断向周围扩展是什么意思

- 像薄绸一样的红霞是什么意思

- 像蚂蚁一样趋集缘附是什么意思