【名称出处】:《中国药典》

【概况】:

异名 川乌(《中药志》)。

基源 为毛茛科乌头属植物乌头肥大子根的加工品。

原植物 乌头Aconitum carmichaeli Dexb.,又名鹅儿花、铁花(四川)。

历史 本品为常用中药,首载于《本经》,列为下品。

陶弘景曰:“乌头与附子同根,附子八月采……乌头四月采。”李时珍曰:“初种为乌头……附乌头而生者为附子,如子附母也,乌头如芋魁,附子如芋子,盖同一物也。”在形态方面,李时珍引宋杨天惠的《附子记》中的描述:“其茎类野艾而泽,其叶类地麻而厚,其花紫瓣黄蕤,长苞而圆……”,再参考《证类本草》所载“龙州乌头”(龙州即今四川平武县)以及《植物名实图考》中的附子附图,可以认为即是本品。

形态 参见“乌头”条。。【生药】:

采集 夏至至小暑间挖取附于母根旁的较肥大的子根,洗净泥土,称为泥附子,可加工成盐附子、黑顺片、白附片等炮制品。

药材主产于四川、陕西。

鉴别

性状 ❶ 盐附子 圆锥形,长5~8cm,直径3~5cm;表面灰黑色,粗糙,被盐霜,顶端有凹陷的芽痕,周围有突起的支根(俗称钉角)或支根痕。

质重而坚硬,夏季多潮变软,难折断,切断面灰棕色,中央略浅,现多角形形成层环纹,环纹内侧导管束排列不整齐。

气微,味咸而麻,刺舌。有剧毒,尝时应注意。以肥大、坚实、灰黑色、表面光滑者为佳。

❷ 黑顺片 不规则的纵切片,周边略翘起,直径2~5cm,厚2~4mm;表面褐色,略平坦。切开面黄棕色,略透明,可见纵向稍突起的导管束。

质坚硬,难折断,断面角质样。气微弱,味淡。

以片大、均匀,色棕黄、坚硬者为佳。

❸ 白附片 呈不规则纵切片,黄白色,透明,余同黑顺片。

显微 盐附子 块根横切面后生皮层最外为一列黄色栓化细胞,形状不规则,其内为7~8列不规则扁缩的栓化细胞,有石细胞,单个或3~5个成群,长方形或类方形;内皮层明显。韧皮部宽广,有小形筛管群散在。形成层环呈多角形。木质部导管略呈“V”字形或放射状排列于形成层角隅内侧。中央髓部为薄壁细胞,含淀粉粒。(图见《中药志》.第1册.第2版.140页.图102) 附子粉末:黄白色。

❶ 淀粉粒单粒类圆形、圆多角形或长圆形,直径2~20μm,脐点点状、十字状、星状、人字状,大粒层纹隐约可见;复粒多由2~7分粒或更多组成。

❷ 导管主为具缘纹孔及网纹导管,直径20~48μm;有的具缘纹孔导管分子端壁稍倾斜,相接不规则,穿孔位于侧壁。

❸ 后生皮层细胞深棕色,表面观呈多角形,垂周壁不均匀增厚,有的呈瘤状突入细胞腔,胞腔内含棕色物。

❹ 石细胞少数,单个散在。长方形或类方形,直径53~125μm,长105~255μm,壁厚7~18μm,纹孔圆形或人字形,聚集成群或偏布于边沿,孔沟明显。(图见《中药材粉末显微鉴定》.105页.图46)

理化 ❶ 取样品粉末2g,以10%碳酸钠溶液湿润,加苯冷浸过夜,滤取苯液并用2%盐酸提取生物碱;酸水加浓氨水碱化,用乙醚提取总生物碱,浓缩至小体积,点于碱性氧化铝G薄层板上(120~140℃活化1小时)以乌头碱、中乌头碱和下乌头碱为对照,以乙醚-石油醚(10∶1)为展开剂,展开16cm,碘蒸气显色,斑点均显棕色。

(图见《生药学》.173页.图53)❷ 取样品粉末适量,用乙醚、氯仿混合液提取,氨水碱化处理,得粗生物碱,配成氯仿液,点于氧化铝板上,以乌头碱为对照,以乙醚-石油醚(10:1)或乙醚-环己烷(10∶0.5)为展开剂,展开后,用碘化铋钾试剂显色。(图见《中药材薄层色谱鉴别》.42页.图23-2)

加工炮制 ❶ 盐附子 选取较大的泥附子,浸入盐卤和食盐的混合液中,每日取出晒晾,并逐渐延长晒晾的时间,直至附子表面出现大量的结晶盐颗,并体质变硬为止。

❷ 黑顺片 选取中等大小的泥附子,浸入盐卤水中数日,并与盐卤水同煮沸,捞出,水漂,切成厚片,再浸入稀盐卤水中,并加入黄糖及菜油制成的调色剂,使附片染成浓茶色,用水漂洗至口尝无麻辣感时,取出蒸熟,烘至半干,再晒干。

❸ 白附片 选取较小的泥附子,浸入盐卤水中数日,并与盐卤水同煮至透心为度,捞出,剥去外皮,纵切成薄片,用水漂洗至口尝无辣感时,取出,晒至半干,用硫磺熏后,再晒干。

❹ 附片 取原药材,除去杂质,洗净,浸润透,切薄片,晒干。

❺ 制附子 取净附子,用水浸泡数日,每日换水2~3次,如有泡沫,加白矾少许防腐,泡至内无干心时取出,加捣碎的生姜、白矾和水适量,煮至口尝微有麻辣感,取出,晾至六成干,切厚片,干燥。

每100kg附子,用鲜姜25kg,白矾12.5kg。

❻ 砂烫附子 取砂子置锅内,用武火炒热后,加入附片,不断翻动,烫至鼓起并微变色时取出,筛去砂子。

贮藏 置通风干燥处,防潮。

。【化学】:

附子为乌头的较肥大侧根,其较小侧根及新母根商品习称川乌头。

未经炮制的附子成分类似川乌头(参见第一卷574页)。

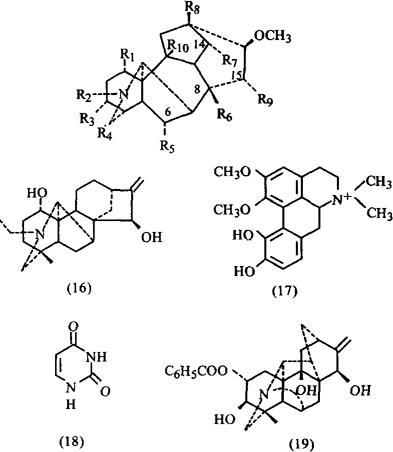

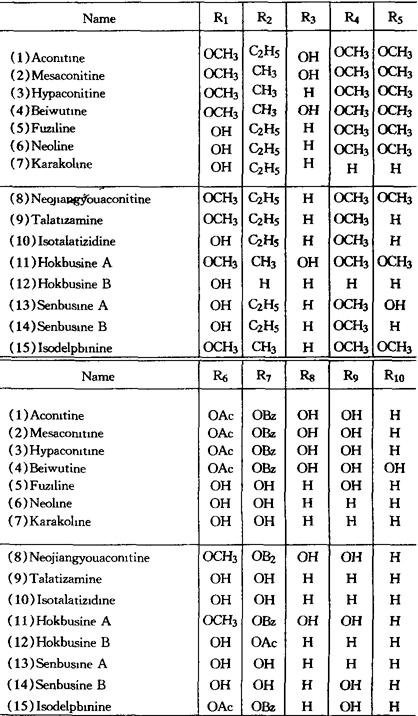

注:OAc=CCOCH3 OBz=OCOC6H5

四川江油产的生附子中,脂溶性部分有乌头碱(Aconitine)(1)、美沙乌头碱(中乌头碱、新乌头碱,Mesaconitine)(2)、海帕乌头碱(次乌头碱,下乌头碱,Hypaconitine)(3)、尼奥灵(Neoline)(6)、卡拉可林(川乌碱乙,Karakoline)(7)、北乌碱(Beiwutine)(4)、附子灵(Fuziline,SenbusineC,15-α-羟基尼奥灵)(5)[1];水溶性部分中得到新江油乌头碱(Neojiangyouaconitine)(8)、宋果灵(16)、盐酸盐(Songorine hudrochloride)、附子亭(Fuzitine)(17)及具有强心活性的尿嘧定(Uracil)(18)、也得到川乌碱乙(7)、尼奥灵(6)[2]。

自陕西产品中得到乌头碱(约0.1%)(1)、海帕乌头碱(3)、美沙乌头碱(2)、塔拉乌头胺(Talatiamine)(9)[3]。

自云南栽培品中得到生物碱以美沙乌头碱为主(0.11%)(2)、海帕乌头碱(3)含量较低,乌头碱(1)微量,另有尼奥灵(6)、宋果灵(16)、附子灵(5)[4],还得到去甲猪毛菜碱(Salsolinol)[5]。

自日本商品中国四川附子中,得到乌头碱(1)、美沙乌头碱(2)、海帕乌头碱(3)、塔拉乌头胺(9)、14-乙酰基塔拉乌头胺、川乌碱甲(10)、川乌碱乙(7)、尼奥灵(6)、脂乌头碱(8-Lipo-aconitine)、脂海帕乌头碱(8-Lipohypaconitine)、脂美沙乌头碱(8-Lipomesaconitine)及脂去氧乌头碱(8-Lipodeoxyaconitine)[6];生附子碱(Senbusine)A(B)、B(14)[7]。

又自日本栽培品(A.carmichaeli)中得到乌头碱(1)、美沙乌头碱(2)、海帕乌头碱(3)、尼奥灵(6),尚有乌头禾布碱(Hokbusine)A(11)、B(12)、散育乌头碱(Ignavine)(19)、附子灵(5)[8],及具有降血糖活性的乌头聚糖(Aconitans)A、B、C、D[9,10],还得到氯化甲基多巴胺(氯化棍掌碱,Coryneine chlonde)[11]。

此外,还有异翠雀花碱(Isodelphinine)(15)、苯甲酰美沙乌头原碱(Benzoylmesaconine)、苯甲酰海帕乌头。

原碱(Benzoylmesaconine)、苯甲酰海帕乌头原碱(Benzoylhypaconine)、苯甲酰乌头原碱(Picraconitine,14-Benzoylaconine)等[12,13]。

附子、川乌的生品主要外用。

内服入药须经加工炮制。乌头碱有剧毒,但极易水解而脱去乙酸而成为苯甲酰乌头原碱,其作用仅为乌头碱的1/50~1/100,进一步水解成乌头原碱(Aconine),其作用为乌头碱的1/2000或更弱[13]。

日本乌头(A japonicum Thunb.)的块根,除得到乌头碱(1)、美沙乌头碱(2)、海帕乌头碱(3)等成分外,尚得到约康甙(Yokonoside),并分出夹杂其粗品中的微量强心成分——dl-去甲乌药碱(Higenamine,dlDemethylcoclaurine),具水溶性,稀释至10-9浓度时仍有强心活性,遇酸较稳定,遇碱即失去活性[14]。

参考文献 [1] 药学学报 1985;20(1):70 [2] 药学学报 1992;27(9):670 [3] 药学学报 1965;12(7):435 [4] 云南植物研究 1982;4(1):73 [5] 药学学报 1982;17:792 [6] 药学杂志(日) 1984;104(8):848 [7] J Nat Pnod 1982;45(1):128 [8] J Nat Pnod 1983;46(2):178 [9] Planta Med 1985;51(2):160 [10] Carbohydlate Reseasch 1986;147:160 [11] Planta Med 1979;35:150 [12] Dictionary of Aekdoids Indenes,1989:421 Chapma and Hall Lid. [13] 药学学报 1983;18:394 [14] 中草药学(中册) 南京药学院,1976:214、221。【药理】:

❶ 对中枢神经系统的作用 生附子及乌头碱具有抑制小鼠自发运动的倾向和使小鼠正常体温下降1.5~2.0℃的作用。

但加工附子则无此作用。生附子还能延长环己巴比妥的睡眠时间。生附子对小鼠尾根部加压法能使痛阈值上升30%~40%[1]。用电刺激小鼠尾法测定,sc乌头碱0.025mg/kg即有镇痛作用,东莨菪碱可增强其作用[2]。乌头碱0.1mg/kg的镇痛效果较吗啡6mg/kg的作用还强,但镇痛指数低;热板法测定,次乌头碱等对小鼠也有镇痛和镇静作用[3]。附子冷浸液和水煎剂均能抑制寒冷引起的鸡和大鼠的体温下降,甚至使降低的体温恢复,延长生存时间,降低死亡率[4]。

❷ 对植物神经的作用 生附子能引起大鼠血压下降及心率减慢,对豚鼠右心房呈负性肌力作用,有收缩回肠肌作用,以及在输精管-下腹神经、兔空肠肠系膜神经等神经肌标本中,对电刺激神经引起的收缩有抑制作用。生附子和乌头碱对大鼠离体回肠肌的收缩作用能被阿托品抑制,故可能具副交感神经兴奋作用;对乙酰胆碱、组胺、二氯化钡所引起的回肠收缩无影响,而对电刺激副交感神经引起的收缩呈明显抑制作用。

生附子的这些作用是由乌头碱类生物碱引起,生附经加工炮制后则不再具有上述的药理作用[1]。

❸ 强心作用 附子有明显的强心作用。附子水煎剂或注射剂能增加动物的心收缩力和心率[5]。乌头碱可使离体或在位蛙心出现短暂的强心作用,随即转入抑制,心收缩力减弱,心律紊乱,最后心跳停止等毒性作用。

乌头碱水解产物乌头原碱(Aconine)的毒性仅为原生物碱的1/2000~1/4000,无明显强心作用[6]。附子中含的氯化棍掌碱,有强心作用[7],去甲猪毛菜碱为一种弱β-受体兴奋剂,也具一定的强心作用[8]。

❹ 对心率和心律的影响 附子煎剂、对离体哺乳动物心脏,不仅显示心肌收缩力加强、收缩幅度增加,且频率加快。

一段时间后,心肌收缩幅度变小,有时出现心律失常,大剂量可使心脏抑制、心率变慢,使心脏停止于收缩期,表明附子对心率和心律的影响与剂量关系较大。亦有报道,不同剂量的附子水溶液部分对麻醉犬和猪的心率均无明显影响,而可使戊巴比妥钠引起的心力衰竭的猫的血压升高,心率加快[9]。附子对不麻醉犬有心率加速及升压作用,前者不为心得安部分对抗,后者不为酚妥拉明翻转,附子对心血管的作用可能是通过α及β受体的兴奋而实现的[10]。附子注射液能对抗垂体后叶素所致的各种不同类型的心律失常。附子的强心成分去甲乌药碱对麻醉剂异搏定和烟碱等所致心律失常动物模型中均有一定的预防和治疗作用[11]。

乌头碱1.25μg可使离体豚鼠心脏频率变慢、心收缩力增加。乌头碱10-7g/ml、中乌头碱3×10-8g/ml浓度可使离体豚鼠右心房先兴奋后抑制[5]。附子1号(为消旋去甲乌药碱)还具有增加缺血心肌血流灌注的作用。由于附子既能提高缺血心脏作功效率,又能增加缺血心肌的供氧供能,从而改善了心肌氧的供求平衡及减少了因缺氧引起的心律失常的发生[12]。

❺ 对血管和血压的作用 乌头碱0.05mg/kg和生附子0.1g/kg,有一过性降压作用,同样剂量的加工附子(120℃处理40min)有一过性升压作用,此作用可被六甲季铵抑制50%以上,且能被酚妥拉明完全抑制,其作用部位可能是α受体和神经节。熟附片煎剂15~20mg/kg,iv,可引起麻醉猫或犬的血压下降,持续约3min左右,此时对心脏无明显作用;降压作用可因预先注射阿托品或苯海拉明而消除[6]。

熟附片煎剂也能引起下肢血管的显著扩张,有降压作用,附子对四肢厥逆的治疗作用可能与此有关[5]。

iv附子水溶部分7.5,15和30mg/kg,可使麻醉犬股动脉血流量分别增加30、70和129%,作用可维持10min左右,可解释为病人用药后四肢变暖的一个原因[9]。

❻ 抗炎作用及对内分泌的影响po或sc附子水煎剂能明显抑制甲醛或蛋清引起的小鼠腹腔血管渗透性增加和角叉菜胶引起的踝关节肿胀,其抗炎成分为乌头碱、中乌头碱和次乌头碱。熟附子热水提取物能抑制佐剂诱导的关节炎,并对佐剂诱发的关节炎大鼠的骨变性具有抑制作用,且对纤溶功能下降也有抑制作用(以优球蛋白溶解时间为指标)。而熟附子热水提取物对正常大鼠也有纤溶活性。采用纤维蛋白平板法,未见有此作用。

推测熟附子具有组胺和类组胺的作用[5,13]。乌头碱的剂量虽小至10μg/kg,仍有降低大鼠肾上腺内抗坏血酸含量,增加大鼠尿中17-酮类固醇的排泄,减小血中嗜酸性白血球,因此有兴奋垂体-肾上腺皮质系统的作用[5]。附子抗炎半衰期8.11h[6]。

❼ 对免疫功能的影响 附子注射液可提高小鼠体液免疫功能及豚鼠血清补体含量,但对小鼠血清溶菌酶活性无明显影响;附子注射液可使T细胞和RE花环形成细胞明显上升,注射液4ml/(kg·d)共9dsc,可使淋巴细胞转化明显上升[14,15]。

❽ 局麻作用 附子和乌头碱能刺激局部皮肤、粘膜的感觉神经末梢,先兴奋产生瘙痒与灼热感,继以麻醉,丧失知觉[6]。

❾ 抗寒冷作用 附子煎液能延迟处于寒冷环境下的小鸡和大鼠的死亡时间,减少同一时间内的死亡率,并延缓小鸡和大鼠的体温下降[6]。

毒性 乌头碱sc对小鼠的LD50为0.295mg/kg。

熟附片煎剂小鼠po和iv的LD50分别为17.42g/kg和3.516g/kg。

120℃处理40min的加工附子的毒性仅为生附子的1/5~1/350,po的LD50在100g/kg以上。去甲乌药碱小鼠iv的LD50为58.9mg/kg,1次ip和po的LD50分别为300mg/kg和3.35g/kg。附子中毒时,心率变慢、传导阻滞、室性期外收缩、室性心动过速、心室纤维性颤动。附片中毒时的心电图与乌头碱中毒时相似,大量阿托品对中毒的心电图有改善作用,但不能防止动物死亡。

附片与甘草、干姜同煮,可使附片毒性大为降低。附片与甘草、千姜同煮(四逆汤)给小鼠po和ip的LD50分别为71.78g/kg和5.821g/kg[6]。

参考文献 [1] 国外医学中医中药分册 1980;(1):10 [2] 生理学报 1958;(2):98 [3] 全国中草药汇编.人民卫生出版社,1975:207 [4] 日本东洋医学会志 1965;16(2):76 [5] 华西药学杂志 1993;8(3):158 [6] 中药药理与应用.人民卫生出版社,1983:576 [7] Planta Med 1979;35(2):150 [8] 药学学报 1983;18(5):394 [9] 中草药 1983;14(6):29 [10] 中国药理学报 1980;(1):34 [11] 中医杂志 1980;21(9):67 [12] 中西医结合杂志 1981;(1):6 [13] 药学杂志(日) 1990;110(1):16 [14] 中华微生物学和免疫学杂志 1983;3(1):52 [15] 中草药 1987;18(8):30 [16]. 中国中药杂志 1992;17(2):104。【药性】:

性味 辛、甘,热。

有毒。 ❶ 《本经》:“辛,温。”

❷ 《吴普本草》:“岐伯、雷公:甘。有毒。

李氏:苦,有毒,大温。”

❸ 《别录》:“甘,大热。有毒。”

❹ 《本草正》:“腌者大咸,性大热。有毒。

”

归经 入心、脾、肾经。 ❶ 《汤液本草》:“入三焦、命门。”

❷ 《本草经疏》:“入手厥阴、命门、手少阳,兼入足少阴、太阴经,亦可入足太阳。”

❸ 《本草经解》:“入足厥阴肝经,足少阴肾经,手太阴肺经。”

❹ 《本草再新》:“入心、肝、肾三经。”

功效 回阳补火,散寒除湿,温中止痛。

主治 虚脱,汗出,四肢厥冷,胃腹冷痛,呕吐,泄泻,风寒湿痹,肾虚水肿,阴疽疮漏及一切沉寒痼冷之疾。

❶ 《本经》:“主风寒咳逆邪气,温中,金疮,破癥坚积聚,血瘕,寒湿踒躄,拘挛膝痛,不能行步。”

❷ 《别录》:“脚疼冷弱,腰脊风寒,心腹冷痛,霍乱转筋,下痢赤白,坚肌骨,强阴,又堕胎,为百药长。”

❸ 《本草拾遗》:“醋浸削如小指,纳耳中,去聋。去皮炮令坼,以蜜涂上炙之,令蜜入内,含之,勿咽其汁,主喉痹。”

❹ 《医学启源》:“《主治秘诀》云,去脏腑沉寒;补助阳气不足,温热脾胃。”

❺ 李杲:“除脏腑沉寒,三阴厥逆,湿淫腹痛,胃寒蛔动;治经闭;补虚散壅。”

❻ 王好古:“治督脉为病,脊强而厥。”

❼ 《纲目》:“治三阴伤寒,阴毒寒疝,中寒中风,痰厥气厥,柔痓癫痫,小儿慢惊,风湿麻痹,肿满脚气,头风,肾厥头痛,暴泻脱阳,久痢脾泄,寒疟瘴气,久病呕哕,反胃噎膈,痈疽不敛,久漏冷疮。合葱涕,塞耳治聋。”

❽ 《本草备要》:“补肾命火,逐风寒湿。”

❾ 《本草从新》:“治痘疮灰白,一切沉寒痼冷之证。”

用法用量 内服:煎汤,3~9g;或入丸、散。

外用:研末调敷。

使用注意 阴虚阳盛,真热假寒及孕妇均禁服。

❶ 《本草经集注》:“地胆为之使。恶蜈蚣。

畏防风、甘草、黄芪、人参、乌韭、大豆。

”

❷ 《本草品汇精要》:“妊娠不可服。”

❸ 《纲目》:“畏绿豆、乌韭、童溲、犀角。忌豉汁、稷米。

得蜀椒、食盐,下达命门。”

❹ 《本草汇言》:“若病阴虚内热或阳极似阴之证,误用之,祸不旋踵。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配干姜,治阳气衰微,阴寒内盛,或因大汗、大吐、大泻而致的四肢厥冷,脉微欲绝的亡阳虚脱证。

❷ 配黄芪,治阳衰而表不固,汗出不止者。

❸ 配人参,治因大出血所致亡阳者。

❹ 配桂枝,治风寒湿痹,周身骨节疼痛,属于寒湿偏胜者。

❺ 配获苓,治阳虚水停,小便不利,四肢沉重,肢体浮肿,苔白不渴,心下悸,头眩,脉沉。

❻ 配肉桂,治肾阳不足,腰痛膝冷,脾阳不振,寒冷腹痛,肺寒咳喘。

❼ 配黄连,治热结心下,脘腹痞闷作痛,泄泻不畅,呕恶心烦,兼见阳虚不固,汗多恶寒,肢冷脉弱等症。

❽ 配大黄,治寒实积滞所致的便秘腹痛等症。

❾ 配桑白皮,治肾阳不足,肺气不降而见的水气浮肿,小便不利,兼见喘咳上气者,亦治慢性肾炎,心力衰竭所致的水肿。

❿ 配熟地,治元阳元阴两虚之面色少华,头晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,脉细而弱等症。 ⑾配当归,治血虚。

⑿配干姜、党参,治脾胃虚寒,胃脘痛,口吐清水,肠鸣腹痛,大便稀烂或泄泻,手足欠温等症。 ⒀配龙骨、牡蛎,治阳气暴脱,大汗淋漓,手足厥冷,气促喘急等症。

⒁配桂枝、白芍,治阳虚自汗。 ⒂配杜仲、菟丝子,治肾阳不足所致的腰膝酸痛,畏寒足冷,阴痿,滑精,小便频数等症。 ⒃配鹿角胶、熟地,治肾阳虚衰,男子阳痿,女子宫寒不孕。

方选和验方 ❶ 四逆汤(《伤寒论》)治少阴病,四肢厥逆,恶寒蜷卧,呕吐不渴,腹痛不利,神衰欲寐,舌苔白滑,脉象微细;太阳病误汗亡阳:附子(生用,去皮,破8片)1枚,干姜20g,甘草(炙)28g,上3味,以水600ml,煮取240ml,去滓分温再服,强人可大附子1枚,干姜42g。

❷ 附子汤(《伤寒论》)治少阴病,身体痛,手足寒、骨节痛,脉沉者:附子(炮,去皮,破8片)2枚,茯苓42g,人参28g,白术56g,芍药42g。上5味以水1600ml,煮取600ml,去滓,温服200ml,日3服。

❸ 甘草附子汤(《伤寒论》)治风湿相搏,骨节疼烦掣痛,不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿者:甘草(炙)28g,附子(炮,去皮,破)2枚,白术28g,桂枝(去皮)56g,上4味,以水1200ml,煮取600ml,去滓温服200ml,日3服。

❹ 附子泻心汤(《伤寒论》)治心下痞,而后恶寒汗出:大黄28g,黄连14g,黄芩14g,附子(炮,去皮,破,别煮取汁)14g。

前味以开水400ml,渍泡取滓,入附子汁,分2次服。

❺ 头风摩散(《金匮要略》)治头风,头痛时发时止属寒证:炮附子1枚,食盐等份。为末,沐了,取6g,涂摩痛处,令药力行。

❻ 附子粳米汤(《金匮要略》)治腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满,呕吐,炮附子1枚,粳米、半夏各15g,甘草14g,大枣10枚。

以水1600ml煮米熟汤成,去滓,温服200ml,日3次。

❼ 附子理中丸(《阎氏小儿方论》)治脾胃虚寒,风冷相乘,心痛,霍乱吐利转筋:附子(炮,去皮脐),人参(去芦)、干姜(炮)、白术(剉)、甘草(炙、剉)各30g,为细末,炼蜜为丸,30g作10丸。每服1丸,水300ml,化开,煎及7分,稍热服,食前。小儿分作三二服,大小以意加减。

❽ 正阳散(《太平圣惠方》)治阴毒伤寒,面青,张口出气,心下硬,身不热,只额上有汗,烦渴不止,舌黑多睡,四肢俱冷:附子(炮,去皮脐)9g,皂角(去皮,子,酥炙)1枚,炮姜、炙甘草各0.3g,麝香(另研)3g。为细末,每服6g,水煎和滓热服。

❾ 立效方(《太平圣惠方》)治齿疼:生附子10枚,蟾酥绿豆大,麝香0.4g,研细,粳米饭和丸,如黍米大。绵裹1丸,于痛处咬之。

❿ 回阳汤(《银海精微》)治眼珠淡红,羞涩难开:附子、人参、当归、川芎、赤芍药、茯苓、五味子、细辛、车前子、甘草。加大枣1枚,生姜3片,水煎,食前服。

⑾回阳救急汤(《伤寒六书》)治阴寒内盛,阳气衰微,无身热,无头痛,恶寒,四肢厥冷,战栗,腹疼吐泻,不渴,引衣自盖,蜷卧沉重,或手指甲、唇青,或口吐涎沫,或脉来沉迟无力,或无脉:熟附子、干姜、肉桂、人参、白术、茯苓、陈皮、甘草、五味子、半夏。加麝香0.09g,生姜3片。

水煎,临卧服。 ⑿辰砂膏(《证治准绳》)治慢脾风,冷痰壅滞,手足冷,微搐:黑附子(重30g以上者,去皮脐,顶上挖1孔,入朱砂末3g,仍用附子塞之,炭火烧存性)1枚,胆南星15g,炮白附子、五灵脂、蝎尾各7.5g。为末,炼蜜为丸,梧桐子大。

每服6~9g,生姜汁泡汤送下。

⒀附子丸(《证治准绳》)治耳聋出脓疼痛,及耵聍塞耳:炮附子、菖蒲(米泔水浸)、枯矾、蓖麻仁、松脂各30g,干胭脂15g,杏仁(去皮尖,炒)60g。为细末,研匀,熔黄蜡和捻如枣核子,用时以针穿1孔令透,塞耳中,每日换药1次。 ⒁附子八物汤(《医宗金鉴》)治劳伤,外寒侵袭,引发流注:制附子、人参、白术(土炒)、茯苓、当归、熟地黄、川芎、白芍药各3g,木香、肉桂、炙甘草各1.5g。加生姜3片,大枣1枚,水煎,食远服。 ⒂附子六物汤(《医宗金鉴》)治附骨疽,骨节酸痛,四肢拘急,自汗气短,小便不利,手足浮肿:附子、甘草各3g,防己、白术(土炒)、茯苓各2.4g,桂枝1.5g。加生姜3片,水煎,食远服。

⒃附子败毒汤(《医宗金鉴》)治湿毒,瘰疬肿疼:羌活、制附子、陈皮、前胡、防风各3g,炒僵蚕9g,连翘、茯苓、黄芪、蔓荆子各4.5g,金银花6g,甘草节1.5g。加生姜1片,水煎,食远服。

⒄附子大独活汤(《类编朱氏集验方》)治体虚中风,半身不遂,左瘫右痪,口眼斜,手足战曳,经脉挛缩,足膝软弱,四肢酷冷,肌肉麻痹,骨间冷疼,行步艰难,及风湿相搏,关节酸疼,自汗恶风,项拘急,面目浮肿;兼疗八风五痹,久患头风,每遇阴雨发则头疼项强,筋紧头晕,憎寒呕吐,不食,发渴不已,一切风气虚损不足:独活480g,白姜、人参、肉桂、葛根、当归各270g,附子9枚,防风、甘草各360g。为粗末,每服9g,水煎,去渣服。

⒅附子丸(《外台秘要》)治寒疝下牵少腹痛:附子60g,桃仁60g,蒺藜子30g。研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服10~20丸,空心温酒下,日2次。 ⒆附子散(《外台秘要》)治中寒,下痢脓血:附子1枚,曲、干姜各3分。

研为散,每服6g,温酒下,日2次。 ⒇附子六合汤(《医垒元戎》)治妊娠伤寒,四肢拘急,身凉微汗,腹中痛,脉沉而迟:川芎、当归、芍药、熟地黄各30g,桂枝、附子各1.5g。

水煎服。

(21)附子麻黄汤(《医宗必读》)治寒中,身体强直,口噤不语,四肢战掉,卒然眩晕,身无汗:炮附子、麻黄、炒白术、人参、甘草、干姜各等份。水煎服。 (22)十味剉散(《医宗必读》)治中风血弱,筋骨疼痛,举动艰难:附子90g,黄芪(炙)、芍药、当归各30g,川芎、防风、白术各45g,肉桂30g,茯苓、熟地各23g。

共研为粉,每服12g,水300ml,姜8片,枣3枚,煎至6分。 (23)附子细辛汤(《全生指迷方》)治心咳,恶寒,时口噤,脉紧大:附子、炙甘草、细辛各15g,人参、菖蒲各30g,五味子60g。

研末,每服15g,水煎服。

(24)温脾汤(《备急千金要方》)治脾阳不足,冷积便秘,或久痢赤白,腹痛,手足不温,脉沉弦:大黄120g,附子大者1枚,干姜60g,人参60g,甘草60g,上5味, 咀,以水1800ml,煮取500ml,分3服。

咀,以水1800ml,煮取500ml,分3服。

(25)附子散(《普济本事方》)治反胃:大附子1枚,生姜汁150ml。置附子于砖上,四面火逼热,淬入姜汁,再逼再淬,姜汁尽焙干研末。每服6g,加粟米少许,水煎服。 (26)秘精丸(《洪氏集验方》)治肾虚精漏:炮附子、煅龙骨、牛膝、苁蓉、巴戟天、菟丝子各等份。

研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。

每服30~50丸,温酒或盐汤下。日2次。 (27)辰砂一粒丹(《宣明论方》)治一切厥心痛,小肠膀胱痛,不可止者:附子(炮)30g,郁金、橘红各30g。

上为末,醋面糊为丸,如酸枣大,以朱砂为衣,每服1丸,男子酒下,妇人醋汤下。 (28)霹雳散(《传家秘宝方》)治伤寒阴盛格阳,其人必躁热而不欲饮水者:大附子1枚(烧存性,为灰),成末,蜜水调服。 (29)附子散(《普济方》)治小便不通,两尺脉俱沉微,用淋闭通滑之剂不效者:附子(重炮,去皮,盐水内浸良久)30g,泽泻(不蛀者)30g。

上锉散,每服12g,水450ml,灯心7茎,煎服。 (30)附子丸(《圣济总录》)治休息痢及赤白痢:附子(炮裂,去皮脐)15g,鸡子2枚(去黄取白)。上2味,先将附子捣罗为末,以鸡子白和为丸,如梧桐子大,一时倾入沸汤内,煮数沸滤出,分作2服,末饮下,空心,日午各1服。

(31)附子细辛酒(《圣济总录》)治腿脚软弱无力,麻木不仁,肿胀挛急,风湿痹痛:制附子12g,金牙口、牛膝、丹参、山萸肉、陆英、杜仲、石斛各20g,防风、炮姜、细辛、独活、秦艽、肉桂各6g,川芎、当归、白术、茵芋、五加皮、薏苡仁各12g,川椒(去目及闭口者炒出汗)6g。上12味,捣碎布包,置于净器中,以酒1000ml浸,封口,经7宿开封,去渣备用,每日2次,每次温服10ml。

(32)附子鳖甲酒(《圣济总录》)治疟疾寒热,寒重热轻(截疟):鳖甲20g,乌贼鱼骨、制附子、炙甘草、常山各30g。

上5味,捣罗为散,每次用15g,酒适量,煎十数沸,留1宿,疟发作前饮此酒。

(33)趁痛丸(《卫生家宝》)治腰痛不可转侧:附子(炮)15g,牵牛末0.3g。酒糊丸,如梧桐子大,每服20丸,盐汤下。

(34)炙附汤(《中国中医秘方大全》)治寒冷性多形红斑:附子4.5~9g,党参9g,干姜3~4.5g,苍术9g,肉桂1.5~3g(或桂枝9g),川芎9g,当归9g,炙甘草3~9g。水煎服。

(35)附子Ⅰ号(中医药研究参考 1979;(1))治缓慢性心律失常:附子Ⅰ号2.5mg,以注射用水2ml溶解以后,稀释于250ml5%的葡萄糖注射液内静脉滴注,开始滴速为30滴/分。 (36)熟附子注射液(辽宁中医杂志 1979;(2))治各种原因引起的充血性心力衰竭:熟附子注射液(每1ml含附子2g),肌肉注射,每次2ml,每日3~4次。 (37)浙江中医杂志 1982;(2):“治胃下垂:熟附片(先煎)12g,炒白术10g,焦艾叶9g,小茴香5g。水煎,饭后分服,连服50天左右。

” (38)附子注射液(上海医学 1983;(9))治病态窦房结综合征:附子注射液8~12g(每支2ml含生药4g)加入500ml5%的葡萄糖注射液中静滴,每分钟10~20滴,2周为1疗程。 (39)河北中医 1987;(3):“治慢性肾炎尿毒症:生附子(先煎40分钟)40g,红参(另煎兑服)10g,干炮姜9g,炙甘草8g,生黄芪50g,生大黄9g,姜半夏15g,生姜9g,川芎9g,赤芍30g,泽泻30g。水煎服。” (40)附及半夏汤(湖北中医杂志 1987;(2))治消化性溃疡:制附片10~20g,白及12~15g,法半夏5~12g。

虚寒型加桂枝、白芍、生姜或干姜;寒热错杂型加黄连、黄芩、甘草;出血加赤石脂、棕榈炭、柏叶炭等。上方先煎附子30分钟,再纳余药加水至500ml,煎至300ml,早、中、晚空腹服。

(41)陕西中医 1986;(5):“治白口疮(鹅口疮或雪口):生附子、吴萸、大黄各等份。上3味共为细末,米醋适量调合,热敷两足涌泉穴,每日1次,昼敷夜取,夜敷晨取。

” (42)陕西中医,1985;(11):“治顽固性哮喘:熟附子6g,茯苓、白芍、葶苈子、白术各10g,生姜3g,大枣5枚,地龙粉(冲)5g,沉香1.5g。水煎,每日1剂。

仙灵脾15g,女贞子、旱莲草、茯苓各10g,苍白术、鸡内金各3g,沉香粉(冲)1.5g,人参末(冲)3g。水煎,每日1剂。先服1方,候痰饮除后改用2方。” (43)陕西中医 1987;(10):“治病窦综合征:制附子、补骨脂、桂枝、川芎各9g,鹿茸末(冲服)1g,黄芪15g,干姜、甘草各6g。每日1剂,早晚煎服,连续服药3周为1观察治疗期限。” (44)北京中医 1988;(3):“治末梢神经炎:附子(重用)先煎,干姜、桂枝、黄芪(附子的1/2剂量)。水煎,日服1剂。” (45)附子石榴皮诃子散(北京中医 1989;(6))治霉菌性肠炎:附子10g,石榴皮15g,诃子15g,白芍30g,陈皮10g,防风6g,砂仁3g,小茴香3g,川连6g,苍术6g,白术10g,干姜6g,党参25g,补骨脂10g,罂粟壳10g,扁豆30g,莲子15g,通草6g,茯苓15g,神曲12g。

水煎服,每天1剂,分3次服用,10天为1疗程。” (46)温阳通痹汤(上海中医药杂志 1989;(4))治冠心病:熟附块、川桂枝、黄芪、荆三棱、蓬莪术、血竭、白芥子、大熟地、炒白芍。每日1剂,水煎服。 (47)附马风湿片(中西医结合杂志 1990;(7))治类风湿性关节炎:制附子、黄芪、地黄、续断、制乳香、穿山甲、和生物制剂多肽等15味药组成,每片含原生药0.16g。

成人每次3片,最大量4片;儿童1~2片(7~15岁),日服3次。30天为1疗程,一般治疗1~3疗程。

(48)陕西中医 1991;(9):“治老年虚寒久泄:炮附子、炮姜、炙黄芪、炒党参、炒白术、吴茱萸、煨葛根、乌梅肉、石榴皮各10g,绿升麻、嫩柴胡各6g。每天1剂,浓煎取汁200~300ml,早晚空腹分2次服。” (49)附苈蠲饮汤(浙江中医杂志 1991:(10))治心源性水肿:制附子(先煎半小时)20~40g,葶苈子、党参、丹参、泽泻各30g,桂枝、黄芪各15g,防己10g,北五加皮、甘草各5g,蝼蛄(研粉冲服)10只。

加减法:咳喘痰白者加半夏、细辛;痰黄者加黄芩、鱼腥草;血痰加青黛、参三七;口唇紫绀加桃仁、当归;大汗淋漓、气急加红参。每日1剂,煎2汁,药液浓缩为400ml,每隔4~6小时服1次,每次100ml,高度浮肿,心衰重者可日用2剂,每2~3小时服药1次。

单方应用 ❶ 《经验方》:“治呕逆反胃:大附子1个,生姜1个(细锉),煮研如面糊,米饮下。”

❷ 《传家秘宝方》:“治头痛:附子(炮)、石膏(煅)等份。为末,入脑、麝少许,茶酒下1.5g。”

❸ 《理瀹骈文》:“治鹅口疮(虚火上浮):附子、吴茱萸各10g。上药共研细末,用米醋调成稠糊,做成饼状,敷贴两足心涌泉穴,每日换药1次,可连用3~5天。

”

❹ 陕西中医 1989;(6):“治顽固性头痛:制附子60g,食盐30g(为1剂量)。分别研末,各分成6包,每次服1包,每日2次,饭后冲服。

阳虚头痛者,服1剂后头痛仍未缓解者,间隔3~5日,可持上方再服1剂,但不宜连续久服。”

食疗 ❶ 附子粥(《太平圣惠方》)治寒湿痢疾,里急后重,腹中疼痛,喜按喜暖者:炮附子10g,炮姜15g,粳米100g。先将两药捣细,过筛为末,每取10g,与米同煮为粥,空腹食用。

❷ 附子酒(《千金翼方》)治四肢不温,冷汗淋漓,面色苍白,呕吐冷泻,畏寒怕冷,腹中冷痛,关节疼:制附子30g,上药捣碎如麻豆大,置于净瓶中,以醇酒500ml,浸泡3~5日后开取,每服15ml,以唇微麻为度。

❸ 附子酒(《太平圣惠方》)治脚气,风毒湿痒,筋脉挛急疼痛:附子、独活各150g。研粗末,好酒1000ml,浸至6日,每于食前温饮之。

❹ 附子酒(《普济方》)治痛风,妇人血风,身上瘙痒:生附子(不去皮)30g1枚,皂角刺21根。每服15ml,温服,无时候,未效又服。

❺ 《家庭药膳》:“治肾阳虚所致的心悸、畏寒,手足不温、腰膝酸软,尿清长、关节冷痛。阳痿:鲜羊肉1000g,制附片30g,葱、姜、料酒、肉清汤、食盐、熟猪油、味精、胡椒粉各适量。

将羊肉刮洗干净,整块随冷水下锅煮熟,切成肉块,取大碗1只,放入羊肉(皮朝上),附片、料酒、熟猪油、葱节、姜片、肉清汤、食盐、然后隔水蒸3小时。食用时,撒上葱花、味精、胡椒粉即成,可单食或佐餐。

”。【医药家论述】:

❶ 寇宗奭《本草衍义》:“乌头、乌喙、天雄、附子、侧子凡五等,皆一物也,止以大小、长短、似象而名之。后世补虚寒,则须用附子,仍取其端平而圆大及半两以上者,其力全,不僭。风家即多用天雄,亦取其大者,以其尖角多热性,不肯就下,故取敷散也。此用乌头、附子之大略如此,余三等则量其材而用之。”

❷ 张元素:“附子以白术为佐,乃除寒湿之圣药,湿药少加之引经。”“益火之原,以消阴翳,则便溺有节,乌、附是也。”

❸ 王好古《汤液本草》:“附子,入手少阳三焦、命门之剂,浮中沉,无所不至,味辛大热,为阳中之阳,故行而不止,非若干姜止而不行也,非身表凉而四肢厥者不可僭用,如用之者以其治逆也。”

❹ 朱震亨:“气虚热甚者,宜少用附子以行参、芪,肥人多湿,亦宜少加乌、附行经。《衍义》论附子有五等,同为一物,以其形命名而为用,至哉言矣,然犹未明也。仲景八味丸以附子为少阴向导,其补自是地黄为主,后世因以附子为补药误矣。附子之性走而不守,但取其健悍走下之性,以行地黄之滞,可致远尔。”

❺ 吴绶《伤寒蕴要》:“附子,乃阴证要药,凡伤寒传变三阴及中寒夹阴,虽身大热而脉沉者必用之;或厥冷腹痛,脉沉细,甚则唇青囊缩者,急须用之,有退阴回阳之力,起死回生之功。近世阴证伤寒,往往疑似不敢用附子,直待阴极阳竭而用之已迟矣,且夹阴伤寒,内外皆阴,阳气顿衰,必须急用人参健脉以益其原,佐以附子,温经散寒,舍此不用,将何以救之。

”

❻ 虞抟:“附子禀雄壮之质,有斩关夺将之气,能引补气药行十二经,以追复散失之元阳;引补血药入血分,以滋养不足之真阴;引发散药开腠理,以驱逐在表之风寒;引温暖药达下焦,以祛除在里之冷湿。”

❼ 陈嘉谟《本草蒙筌》:“天雄,其气亲上,补上焦阳虚;附子,其气亲下,补下焦阳虚;乌头,守而不移,居乎中者也;侧子,其气轻扬,宜其发四肢,充皮毛,为治风疹之神妙也;乌喙,其气锋锐,宜其通经络,利关节,寻蹊达径,而直抵病所也。”

❽ 李时珍《纲目》:“按《王氏究原方》云:附子性重滞,温脾逐寒;川乌头性轻疏,温脾去风;若是寒疾,即用附子;风疾即用川乌头。一云,凡人中风,不可先用风药及乌、附,若先用气药,后用乌、附乃宜也。

又凡用乌、附药,并宜冷服者,热因寒用也,盖阴寒在下,虚阳上浮,治之以寒,则阴益甚而病增,治之以热,则拒格而不纳。热药冷饮,下咽之后,冷体既消,热性便发,而病气随愈,不违其情,而致大益,此反治之妙也。昔张仲景治寒疝内结,用蜜煎乌头;《近效方》治喉痹用蜜炙附子含之,咽汁;朱丹溪治疝气,用乌头、栀子,并热因寒用也。”“乌附毒药,非危病不可用,而补药中少加引导甚捷。有人才服2g即发燥不堪,而昔人补剂用为常药,岂古今运气不同耶?荆府都昌王,体瘦而冷,无他病,日以附子煎汤饮,兼嚼硫黄,如此数岁。蕲州卫张百户,平生服鹿茸、附子药,至八十余,康健倍常。若此数人,皆其脏腑禀赋之偏,服之有益无害,不可以常理概论也。又《琐碎录》言滑台风土极寒,民啖附子如啖芋、栗,此则地气使然尔。

”

❾ 张景岳《本草正》:“附子,因其善走诸经,故曰与酒同功,能除表里沉寒,厥逆寒噤,温中强阴,暖五脏,回阳气,格阳喉痹,阳虚二便不通及妇人经寒不调,小儿慢惊等证。大能引火归源,制伏虚热,善助参、芪成功,尤赞术、地建效,无论表证里证,但脉细无神,气虚无热者所当急用。”

❿ 倪朱谟《本草汇言》:“附子,回阳气,散阴寒,逐冷痰,通关节之猛药也。诸病真阳不足,虚火上升,咽喉不利,饮食不入,服寒药愈甚者,附子乃命门主药,能入其窟穴而招之,引火归源,则浮游之火自熄矣。凡属阳虚阴极之候,肺肾无热证者,服之有起死之殊功。” ⑾陈念祖《本草经读》:“附子,味辛气温,火性迅发,无所不到,故为回阳救逆第一品药。《本经》云:风寒咳逆邪气,是寒邪之逆于上焦也。寒湿踒躄,拘挛膝痛,不能行走,是寒邪著于下焦筋骨也。

癥坚积聚血瘕,是寒气凝结,血滞于中也。考《大观本草》,‘咳逆邪气’句下有‘温中金疮’四字,以中寒得暖而温,血肉得暖而合也。

大意上而心肺,下而肝肾,中而脾胃,以及血肉筋骨营卫,因寒湿而病者,无有不宜。即阳气不足,寒自内生,大汗,大泻,大喘、中风卒倒等症,亦必仗此大气大力之品,方可挽回,此《本经》言外意也。

” ⑿张山雷《本草正义》:“附子,本是辛温大热,其性善走,故为通行十二经纯阳之要药,外达皮毛而除表寒,里则达下元而温痼冷,彻内彻外,凡三焦经络,诸脏诸腑,果有真寒,无可不治。但生者尤烈,如其群阴用事,汩没真阳,地加于天,仓猝暴症之肢冷肤清,脉微欲绝,或上吐下泻,澄澈不臭者,非生用不为功。

而其他寒症之尚可缓缓图功者,则皆宜熟用较为驯良。惟此物善腐,市肆中皆是盐制之药,而又浸之水中,去净咸味,实则辛温气味,既一制于盐之咸,复再制于水之浸,久久炮制,真性几于尽失,故用明附片者,必以干姜、吴萸等相助为理,方有功用,独以钱许,其力甚缓。

寿颐尝于临症之余。实地体验,附片二钱,尚不如桂枝三五分之易于桴应,盖真性久已淘汰,所存者寡矣。

是以苟遇大症,非用至一二钱,不能有效,甚者以三五钱,非敢孟浪从事,实缘物理之真,自有非此不可之势。若用生附,或兼用乌头、草乌,终嫌毒气太烈,非敢操必胜之券矣。” ⒀严洁、施雯、洪炜《得配本草》:“附子俗呼黑附子,地胆为之使,畏防风、甘草,人参、黄芪、黑豆,绿豆,乌韭、童溲,犀角,恶蜈蚣,忌豉汁。”“大辛,大热,有大毒,入手少阳经,通行十二经络,主六府沉寒,回三阳厥逆。” ⒁吴克潜《药性字典》:“附子功效,不胜枚举,用之得当,则取效甚捷,不当则为害亦速。”“惟用附子以补火,必防涸水,盖水涸则火无所附,而成燎原矣。故急症中往往有阴阳俱伤者,视其阳危则先以附子救其阳,次以地芍参麦等滋其阴,视其阴涸则先救其阴,次救其阳。” ⒂陈士铎《本草新编》:“味辛,气温大热,浮也,阳中之阳,有大毒。大者为天雄,小者为川乌。天雄过热不可用,川乌热又太劣,不若附子适于用。

制法:每个以甘草一钱,煮水一碗,将附子泡透,不必去皮削尖子,正要全用为佳。取甘草至仁以制不仁也。

无经不达,走而不守,但可为臣“使佐药通行诸经,又斩关夺门,而不可持之要格镇静也。去四肢厥逆,祛五脏阴寒。暖腰膝而健筋骨,温脾胃而通腰肾。真夺命之灵丹,回春之仙药。而用之当,立刻重生;用之不当,则片时可死。畏则而不敢用,因循观望,必有失效之悲!轻则敢于用,孟浪狂妄,又有误杀人之叹!要在人辨寒热阴阳,而慎用之。

”“附子之妙,正取其毒也。斩关而入,夺门而进,非籍其刚烈之气,何能去寒之毒哉?阴毒非阳毒不能去,而阳毒非附子不胜任。以毒治毒而毒不留,故一祛寒而阳回,是附子正有毒以祛毒,非无毒以治有毒也。”

- 大连经济技术开发区是什么意思

- 大连经济技术开发区土地使用管理办法是什么意思

- 大连经济技术开发区外商投资企业劳动管理办法是什么意思

- 大连经济技术开发区外商投资企业登记管理办法是什么意思

- 大连经济技术开发区条例是什么意思

- 大连经济技术开发区条例是什么意思

- 大连翘汤是什么意思

- 大连翘汤是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连翘饮是什么意思

- 大连西路是什么意思

- 大连足球联盟是什么意思

- 大连路是什么意思

- 大连迎宾菜肴荟萃是什么意思

- 大追风散是什么意思

- 大追风散是什么意思

- 大追风枪是什么意思

- 大逆不道是什么意思

- 大逆不道是什么意思

- 大逆不道是什么意思

- 大逆不道是什么意思

- 大选是什么意思

- 大选是什么意思

- 大透骨消是什么意思

- 大透骨消是什么意思

- 大透骨消是什么意思

- 大透骨草是什么意思

- 大透骨草是什么意思

- 大通是什么意思

- 大通是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丸是什么意思

- 大通丹是什么意思

- 大通体操学堂是什么意思

- 大通光电应用技术研究所是什么意思

- 大通关是什么意思

- 大通回族土族自治县概况是什么意思

- 大通回族土族自治县自治条例是什么意思

- 大通回族自治县是什么意思

- 大通圣白花蛇散是什么意思

- 大通圣白花蛇散是什么意思

- 大通散是什么意思

- 大通散是什么意思

- 大通散是什么意思

- 大通曼哈顿银行是什么意思

- 大通木简是什么意思

- 大通水银丸是什么意思