【概况】:

异名 萨斯克(哈萨克名),英(维吾尔名),兴滚(蒙、藏名)。

基源 为伞形科阿魏属数种阿魏的树脂、油和根。阿魏属全世界约有150种,中国有26种。本属在国外有4种作为阿魏的原料入药,即阿魏Ferula assafoetida L.(产伊朗、阿富汗、原苏联、巴基斯坦)。红茎阿魏F.erubencens Boiss.(产伊朗)。

葱味阿魏F.alliacea Boiss.(产伊朗)。印度阿魏F.narthex Boiss.(产印度、巴基斯坦)。

中国产阿魏属有8种入药。

原植物 中国产正品阿魏有2种:新疆阿魏Ferula sinkiangensis K.M.Shen。阜康阿魏Ferula fukanensis K.M.Shen。

另有6种在局部地区也作为阿魏入药:圆锥茎阿魏Ferula conocaula Korov.。

托里阿魏Ferula krylovii Korov.。大果阿魏Ferula lehmannii Boiss.。

臭阿魏Ferula teterrima Kar.et Kir.。准噶尔阿魏Ferula songorica Pall.。多伞阿魏Ferula ferulaeoides(Steud.)Korov.(Peucedanum ferulaeoides Steud.)。上述8种阿魏,前6种全株具有强烈葱蒜异样臭气,通称臭阿魏,后2种无此种臭气,通称香阿魏。

历史 阿魏始载于《唐本草》,谓:“阿魏生西番及昆仑,苗叶根茎酷似白芷,捣根汁,日煎作饼者为上,截根穿暴者为次,体性极臭而能止臭,亦为奇物也。”据《纲目》载:“阿魏草者出西域。”所云皆指阿魏一类植物。《中国药典1990年版》收载阿魏的原植物有两种,一种为新疆阿魏,另一种为阜康阿魏。

形态 新疆阿魏为多年生一次结果的草本,高0.5~1.5m,全株有强烈葱蒜异样臭气。根粗大,圆锥形;根茎存留多数越年枯鞘纤维。茎单一,粗壮,近基部开始分枝,有毛,下部枝互生,上部枝轮生,有小枝,带紫红色。基生叶具柄,叶柄基部有宽阔的叶鞘;叶片薄纸质,灰绿色,早枯萎,三~四回羽状全裂,末回裂片狭线形,全缘,长3~7mm,宽1.5~3mm,上面有疏生细毛,下面密被柔毛,茎生叶较小,无柄,具卵状披针形半抱茎的叶鞘。

复伞形花序著生于茎和枝的顶端;总苞片无;伞幅5~25,被密毛,中间的伞形花序极短或近无柄;小总苞片少数,易脱落;小伞形花序有花10~20,萼齿显著;花瓣黄色,椭圆形,先端有内折的小舌片,长2mm,外面有毛;花柱基扁圆锥形,花柱向外顷斜。双悬果的分生果椭圆形,长10~12mm,宽约6mm,背腹扁压,有疏毛;果柄粗壮,成熟果实与果柄近等长或稍短于果柄,果棱线形,显著突起;油管大小不等,棱槽内油管3~4,合生面油管12~14。

花期4~5月,果期5~6月。(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.93页.图版39)

生境与分布 生于海拔850m左右的荒漠中并带砾石的粘质土坡上。

产于新疆(伊宁)。

阜康阿魏与新疆阿魏的区别在于:茎近无毛,成熟果实长12~16cm,长于果柄。

(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.95页.图版40)生于北疆古尔斑通古特沙漠南缘,海拔约700m地方,有粘质土壤的冲沟边,成带状分布。产于新疆(阜康)。

圆锥茎阿魏与上述两种不同之处在于:茎圆锥状。

茎下部叶的末回裂片较大,长10~30cm,宽4~7cm。果实每棱槽内油管1~2,合生面油管8~14。(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.89页.图版37)生于海拔2800m左右的山坡洪积扇地或冲沟边。

产于新疆(乌恰)。原苏联中亚地区有分布。

托里阿魏与上述3种的区别在于:叶的小裂片披针形,灰绿色,密被短柔毛,早枯萎,茎生叶向上简化变小,叶鞘披针形。果实每棱槽内油管2,稀3,合生面油管6。(图见《新疆药用植物志》.第1册112页.图56)生于盐碱化的草地上。产于新疆(托里)。

原苏联中亚和西伯利亚地区亦有分布。

大果阿魏与上述几种的区别在于:根粗壮,呈纺锤形。

单茎较细。

复伞形花序生于茎顶端者直径达60cm;伞辐3~8,花瓣平展,外面有毛。

果实椭圆形,长12~14mm,宽6~7mm,每棱槽内油管3~4,合生面油管10~12,大小不等。(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.101页.图版43)生于粘土多砾石的低山坡上。

产于新疆(玛纳斯)。巴基斯坦、阿富汗、伊朗以及原苏联中亚地区也有分布。

臭阿魏的主要特征为:茎粗壮,高约2m。叶密被柔毛,呈淡灰色,叶片多回羽状全裂,小裂片披针形,长约10mm,再分裂为尖锐的裂片。

果实有窄翅,长10~12mm,棱槽内油管1~2,合生面油管6。(图见《阿魏》.23页.图11)生于蒿属植物为主的荒漠并带砾石的粘质土。

产于新疆(伊宁)。原苏联哈萨克斯坦有分布。

准噶尔阿魏的特征在于:植株无葱蒜异样臭气。

茎不为海绵质。

叶片密集,坚硬,耐旱,当植株枯萎时仍宿存,粗糙,具乳突状突起。果实每棱槽内有油管1,合生面油管2。

(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.111页.图版47)生于砾石质山地草坡和灌丛中。产于新疆(塔城和阿勒泰地区)。

多伞阿魏的主要特征在于:全株无葱蒜异样臭气。

伞形花序穿茎,除顶部中央花序为复伞形花序外,侧生伞形花序为单伞形花序,成串轮生,有3~8轮,形如串珠(图见《中国植物志》.第55卷.第3分册.115页.图版49)生于沙丘、沙地和砾石质的蒿属植物荒漠中。

产于新疆,沿准噶尔盆地边缘普遍分布。原苏联哈萨克斯坦和蒙古也有分布。。【生药】:

采集 未开花前采收,挖松泥土,露出根部,将茎自根头处切断,即有乳液自断面流出,上面用树叶覆盖,约经10天渗出液凝固如脂,即可刮下。

再将其上端切去一段。如上法采收,每隔10天1次,至枯竭为止,共约3个月。药材主产于新疆。

鉴别 本品为不规则的块状和脂膏状;表面蜡黄色或棕黄色,久贮色泽渐深,变成红棕色。

块状者体轻,质地似蜡,断面稍有孔隙,加水研磨则成白色乳状液。有强烈持久的蒜臭,味微苦,辛辣如蒜样,嚼之粘牙,有强烈刺激性和烧灼感。以块大、蒜臭强烈、断面乳白或微带红色、无杂质者为佳。

加工炮制 取原药材,加水熔化后,滤去杂质及残渣,剁成小块。

贮藏 置阴凉干燥处单独存放,密闭保存。

。【化学】:

含挥发油、树脂及树胶。

品质佳良者(粒状品)可得挥发油10~17%,树脂40~64%,树胶约25%,灰分约1.5~10%。挥发油中含蒎烯,并伴有多种二硫化物,其中仲丁基丙烯基二硫化物(Sec-butylpropenyldisulfide)约占45%。树脂中含阿魏酸(Ferulic acid)及其酯类:法呢斯淝醇(Farnesiferol)A.B.C等[1]。

新疆阿魏的挥发油中含40%的仲丁基顺-〔1〕-丙烯基二硫化物、30%的仲丁基反-〔1〕-丙烯基二硫化物和10%的1-仲丙基硫基2-甲基二硫基-顺-乙烯及少量的甲基仲丁基二硫化物、乙基仲丁基二硫化物、仲丁基乙烯基二硫化物、乙基正丁基二硫化物、二甲基三硫化物、异丙基仲丁基二硫化物、二仲丁基二硫化物、仲丁基顺-〔1〕-丁烯基二硫化物、仲丁丁基反-〔1〕-丁烯基二硫化物、仲丁基顺-〔2〕-丁烯基二硫化物、仲丁基反-〔2〕-丁烯基二硫化物。

二仲丁基三硫化物、仲丁基反-〔1〕-丙烯基三硫化物、1-异丙基硫基2-甲基二硫基乙烷、1-异丙基硫基3-甲基二硫基丙烷、1-甲基二硫基3-异丙基硫基顺-〔1〕-丙烯、1-甲基二硫基2-异丙基硫反-乙烯、1-仲丁基硫基2-甲基二硫基乙烷、1-仲丁基硫3-甲基二硫基丙烷、1-甲基二硫基3-仲丁基硫顺-〔1〕-丙烯等[2]。

阜康阿魏的挥发油中含40%仲丁基反-〔1〕-丙烯基二硫化物和9.7%仲丁基顺-〔1〕-丙烯基二硫化物及少量其它含硫化合物,其种类与上述新疆阿魏所含的样,仅在含量上有些差别[2]。

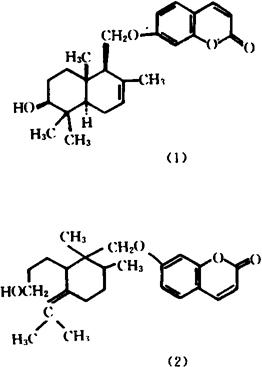

圆锥茎阿魏根含圆锥茎阿魏醇(Confero1)(1)[3],果实含圆锥茎阿魏酮(Conferone)[4]。

准噶尔阿魏根含4-甲基戊醇-1、正己醇(nHexanol)、甲基环己烷(Methyl cyclohexane)、△3-蒈烯(△3-Carene)、α-蒎烯(α-Pinene)、2,4(10)-苎二烯(2,4(10)-Thujadiene)、β- 二烯-1(7),8(β-Mentha-1(7),8)、β-月桂烯(β-Myrcene)、桧烯(Sabinene)、异罗勒烯(Isoocimene)、2,3,4-三甲基噻吩(2,3,4-Trimethylthiophene)、苎烯(Limonene)、罗勒烯(Ocimene)、苎醇-4(Thujan-4-ol)、sec-丁基乙基二硫化物(sec-Butylethyl disufide)、β-

二烯-1(7),8(β-Mentha-1(7),8)、β-月桂烯(β-Myrcene)、桧烯(Sabinene)、异罗勒烯(Isoocimene)、2,3,4-三甲基噻吩(2,3,4-Trimethylthiophene)、苎烯(Limonene)、罗勒烯(Ocimene)、苎醇-4(Thujan-4-ol)、sec-丁基乙基二硫化物(sec-Butylethyl disufide)、β- 二烯-2,4(8)(β-Mentha-2,4(8)- diene)、sec-丁基丙烯基二硫化物(sec-Butyl Propenyl disufide)、萜品烯醇-4(Terpinen-4-ol)、4,4,5-三甲基-2-环己烯酮-1(4,4,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one)、小茴香醇(Fenchol)、枯酸(Cumic acid)、枯茗醛(Cuminaldehyde)、乙酸冰片酯(Bornyl acetate)、2-甲基-6-甲烯-1,7-辛二烯酮-3(2-Methyl-6-methylene-1,7-octadien-3-one)、

二烯-2,4(8)(β-Mentha-2,4(8)- diene)、sec-丁基丙烯基二硫化物(sec-Butyl Propenyl disufide)、萜品烯醇-4(Terpinen-4-ol)、4,4,5-三甲基-2-环己烯酮-1(4,4,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one)、小茴香醇(Fenchol)、枯酸(Cumic acid)、枯茗醛(Cuminaldehyde)、乙酸冰片酯(Bornyl acetate)、2-甲基-6-甲烯-1,7-辛二烯酮-3(2-Methyl-6-methylene-1,7-octadien-3-one)、

烯(Copaene)、卡那烯(Calarene)、古芸烯(Gurjunene)、β-Famesene、γ-杜松烯(γ-Cadinene)、榄香素(Elemicine)、β-桉叶油醇(β-Eudesmol)、马兜铃酮[5]。

烯(Copaene)、卡那烯(Calarene)、古芸烯(Gurjunene)、β-Famesene、γ-杜松烯(γ-Cadinene)、榄香素(Elemicine)、β-桉叶油醇(β-Eudesmol)、马兜铃酮[5]。

托里阿魏 含托里阿魏醇(Fekrynol)(2)及其乙酸酯,并含karatavic acid[7]。

参考文献 [1] 中药大辞典.上册.上海科学技术出版社,1986∶1186 [2]Planta Med 1987;53(3)∶302 [3] CA 1973;78∶108265g [4] CA 1973;78∶108266r [5] 中国药科大学学报 1989;20(3)∶164 [6] CA 1982;96∶199908n [7] CA 1990;112∶42706w。

【药理】:

❶ 抗过敏作用 阿魏挥发油水乳剂(1%)有对抗小鼠被动性皮肤过敏反应,抑制大鼠颅骨膜肥大细胞脱颗粒和抗兔Arthus反应的作用(均为50mg/kg.ip)。

不同剂量的挥发油水乳剂可以明显抑制1%卵蛋白1ml诱发的致敏回肠的最大收缩反应[1]。

❷ 平喘作用 在对致敏豚鼠抗原致敏对抗试验中,对抗原诱发的哮喘有平喘作用(50mg/kg),亦具有对抗组胺及SRS-A致喘作用。此外,在对致敏豚鼠肺灌注量影响试验中,阿魏可使受抗原攻击肺灌注量基本保持不变[1]。

❸ 对平滑肌的影响 对小鼠肠管自发性收缩波有抑制作用(阿魏终浓度为1.11×10-5g/ml),随剂量的递增抑制作用增强;在离体试验中,对家兔、小鼠等动物多器官平滑肌有舒张作用。对肠管平滑肌直接作用和对乙酰胆碱(4×10-5g/ml,加阿魏8×10-2g/ml)、新斯的明(1×10-4g/ml,加阿魏1×10-2g/ml)均表现为明显舒张作用。阿魏对家兔离体胸主动脉条呈现舒张效应(1×10-2g/ml),但不能对抗去甲肾上腺素的收缩作用,提示阿魏的作用可能是直接作用于血管平滑肌而不是作用于肾上腺素能α受体[2]。

亦有报道,1∶1000煎剂能引起离体豚鼠子官的强烈收缩,而水-醇提取物则无效[3]。

❹ 抗生育作用 雌性小鼠(26g以上),于妊娠的d1,给予不同剂量的阿魏水煎剂(1mg/ml、10mg/ml)连续5d,抗著床作用明显(1.0ml/只d ip)在选用体重200g以上雌性处于动情期大鼠的离体子宫试验中,阿魏水煎剂抑制作用明显(1×10-3g,2×10-3g/ml),推测阿魏制剂抗著床机理可能是抑制输卵管运动,使受孕卵运行迟缓[4]。

❺ 其它 阿魏挥发油水乳剂(25mg,50mg/kgip 2次/d,共5d),可使大鼠腹腔巨噬细胞内,小鼠血浆,脾组织和豚鼠气管平滑肌内cAMP含量明显增加,并降低腹腔巨噬细胞内和气管平滑肌内cGMP含量,使后两者组织内cAMP/cGMP比值增高[5]。水浸剂在犬的急性试验(iv)和大鼠的慢性试验中,能延长血凝时间,显著降低血浆对肝素的耐受力[6]。阿魏煎剂在体外对人型肺结核杆菌有抑制作用(1∶1600)[7]。

参考文献 [1] 中药通报 1986;11(8)∶49 [2] 张家口医学院学报 1986;3(3)∶1 [3] CA 1958;52;56691i [4] 吉林中医药 1982;4∶42 [5] 中药通报 1988;13(8)∶45 [6] CA 1968;68 ∶ 20794u [7] 中国防痨杂志 1964;5(3)∶481。

【药性】:

性味 苦、辛,温。

❶ 《唐本草》:“辛,平。”

❷ 《海药本草》:“辛,温。”

❸ 《日华子本草》:“热。”

❹ 《本草正》:“苦、辛,热。有毒。”

归经 入肝、脾、胃经。 ❶ 《雷公炮制药性解》:“入胃经。”

❷ 《本草经疏》:“入足太阴阳明经。”

❸ 《本草新编》:“入脾、胃、大肠。”

❹ 《玉楸药解》:“入足太阴脾、足厥阴肝经。”

功效 消积,杀虫,散寒。

主治 癥瘕痞块,虫积,肉积,心腹冷痛,疟疾,痢疾,胃腹胀痛。

❶ 《唐本草》:“主杀诸小虫,去臭气,破癥积,下恶气。”

❷ 《千金翼方》:“主一切疰恶气。”

❸ 《海药本草》:“主心腹中冷。”

❹ 《日华子本草》:“治传尸,破癥癖,冷气,辟温,治疟,兼主霍乱心腹痛,肾气,温瘴,御一切 菜毒。

菜毒。

”

❺ 朱震亨:“消肉积。”

❻ 《本草会编》:“解自死牛、羊、马肉诸毒。”

❼ 《本草通玄》:“截疟,止痢,解毒,止臭。”

❽ 《新疆中草药手册》:“治神经衰弱,慢性气管炎。”

用法用量 内服:入丸、散,1~1.5g。外用熬制药膏或研末入膏药内贴。

使用注意 脾胃虚弱及孕妇忌服。 ❶ 《本草经疏》:“脾胃虚弱之人,虽有痞块坚积,不可轻用。”

❷ 《医林纂要》:“多服耗气昏目。”

❸ 《本草求真》:“胃虚食少人得之,入口便大吐逆,遂致夺食泄泻,因而羸瘦怯弱。。【临床应用】:

方选和验方 ❶ 阿魏丸(《太平圣惠方》)治寒凝气滞,腹胀腹痛久不瘥,痞块时见时消,大便溏或秘结不通,面色青黄,四肢常冷等:阿魏(以醋300ml熬成膏)桂心、干姜、附子、当归各30g,吴茱萸15g。

后5味研细末,用阿魏膏捣和为丸。每服6g,温黄酒送下,1日2次。

❷ 阿魏丸(《济生方》)治面食肉积,损伤脾胃,以至脘腹胀痛,呕吐不能食,大便或利或秘:阿魏(酒浸化)、肉桂、炮莪术、炒麦芽、炒神曲、青皮、炒莱菔子、白术、炮姜各15g,百草霜9g,巴豆霜7粒。

研细末,米糊和丸。

每服4~6g,生姜汤送下。

❸ 阿魏丸(《济生方》)治气积,肉积,心腹膨满,结块疼痛,或引胁肋疼痛,或痛连背膂,不思饮食:胡椒、阿魏(用醋化开)各7.5g,木香(不见火)、槟榔各15g。

上为细末,用阿魏膏子,并粟米饭,杵和为丸,如桐子大。每服40丸,不拘时候,生姜皮汤下。

❹ 阿魏丸(《医学纲目》)治小儿食积、腹如蜘蛛状,肚痛,小便白浊:阿魏(醋浸一宿,研如泥)15g,黄连(炒)15g,花碱(研如粉)9g,山楂肉30g,连翘45g,半夏(皂角浸一宿)30g。上为末,炒神曲糊丸,如萝卜子大。每服20丸,空心米饮下。

❺ 阿魏丸(聂云台方,录《汤头歌诀详解》)治 1)胃气呆滞,消化不良,纳呆欠香,脘腹经常胀痛,食后更甚,频频放屁,或放后不畅,大便干结欠爽或便溏。

2)顽固性泄泻、久治不愈(包括肠结核)。 3)急、慢性痢疾(细菌痢或原虫痢)。 4)疟疾,便秘、小儿疳积腹膨,或腹有痞块,及寄生虫等病症。

如疫病流行期间,每晨服1~2丸,有预防感染的作用。

阿魏30g,水飞雄黄9g,黄蜡60g。先将黄蜡烊化,加入阿魏(切碎)及雄黄粉搅匀,然后加入石臼中捣极融,捻为丸,如梧子大。

如用飞朱砂为衣,效果更好。每服3~5丸,幼儿1~2丸,1日2~3次,食前开水送下。

❻ 阿魏丸(《圣惠方》)治脾脏久积虚冷,气攻心腹胀痛,胃气不和,见食即呕,面色萎黄,四肢无力:阿魏、槟榔、青皮、胡椒、丁香、荜茇、白豆蔻、人参、桂心、附子、炮姜、莪术、诃黎勒各15g。研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。

每服20丸,温酒下。

❼ 阿魏丸(《丹溪心法》)治诸积方:山楂、南星(皂角水浸)、半夏(皂角水浸)、麦芽、神曲、黄连各30g,连翘、阿魏、瓜蒌、贝母各15g,风代硝、石碱、萝卜子、胡黄连各7.5g。

研末,姜汁浸蒸饼为丸。

❽ 阿魏丸(《丹溪心法》)治饱食停滞:山楂、萝卜子、神曲、麦芽、青皮、陈皮、香附各60g,阿魏30g(醋浸软另研)共为末,炊饼为丸。

❾ 阿魏丸(《痧胀玉衡》)治食积壅阻痧毒,气滞血凝,疼痛难忍,头面黑色,手足俱肿,胸腹胀闷:延胡索、苏木、五灵脂、天仙子各30g,莪术、陈皮、枳实、三棱、厚朴、槟榔、姜黄各21g,乌药15g,降香、沉香各9g,阿魏6g,香附12g,莱菔子30g。

为细末,水泛为丸,绿豆大。

每服15丸,砂仁煎汤稍冷送下。

❿ 阿魏化痞散(《外科正宗》)治痞癖初起,腹中自觉有小块,牵引作痛,久则渐大成形,甚者翕翕内动:阿魏、川芎、当归、白术、赤茯苓、红花、鳖甲(酥炙、研)各3g,大黄(酒炒)24g,炒荞麦面30g。为末,每服6g,空腹酒调下。 ⑾阿魏良附丸(《集验方》)治一切疟、劳疟:阿魏、安息香、萝卜子各30g,芜荑15g。研为散,每服1.5g;或炼蜜为丸,如梧桐子大。每服30丸,开水下。 ⑿阿魏膏(《景岳全书》)治一切痞块:羌活、独活、玄参、官桂、赤芍药、穿山甲、生地黄、两头尖、大黄、白芷、天麻、红花、槐枝、柳枝、桃枝各15g,木鳖子(去壳)10枚,头发一团。用麻油720g,将药炸枯,去渣入发,再煎,发化去渣,入樟丹,再调入以下药粉:阿魏、苏合油、芒硝、乳香、没药各15g,麝香9g,收膏,摊成膏药,外贴患处。

⒀扼虎膏(《圣济总录》)治疟疾:胭脂、阿魏各一大豆许,同研,以大蒜肉研和为膏,用大核桃1枚,劈开去仁,取一片以药膏子填在核内。疟发时,用药核桃覆在手虎口上,男左女右,令药著肉,以绯帛系定,经宿乃去。

⒁《何日中手集》:“治一切痞块癥瘕,食饮血气成积者:阿魏15g,白芥子12g,白术9g,三棱、莪术各6g。后4味俱炒燥,研为细末,以阿魏热酒溶化,和入为丸,黍米大。每早晚各服6g,白汤下。妇人病此,本方如当归、川芎、干漆。

俱酒炒各30g。” ⒂《何日中手集》:“治痞:阿魏、乳香、没药、芒硝各60g,俱研细,听用。外用大黄60g,白芥子90g,木鳖子21个(去壳),穿山甲、肉桂、川独活各45g,乱发60g,用香油1200g,煎黑去渣,待油冷凝,入锅内,乘油冷时加水飞净细炒燥黄丹600g,将油煎滚,用铁箸不住手搅,以黄丹黑熟,软硬得所,提起,将凝,加入阿魏、乳、没、硝4味细末在内搅匀,即成膏。

凡贴膏药时,先用芒硝研细,随患处铺半指厚、以纸盖定,用热熨良久,如硝耗,再加熨之,2时许,方贴膏药。” ⒃阿魏麝香散(《张氏医通》)治肠覃,诸积、痞块:阿魏(酒煮)、肉桂各15g,麝香3g,雄黄9g,水红花子12g,炒神曲、人参、生白术各30g。为粗末,每服9g,用荸荠3个,去皮捣烂和药,早、晚各1次,砂仁煎汤送下。

⒄《中草药外治验方选》:“治腹部痞块(包括肝、脾肿硬):水红花或种子50g,阿魏30g,樟脑粉10g。如有鲜水红花,可将花捣烂绞汁,煎浓,加入阿魏、樟脑粉,熬稠成膏;如无鲜水红花,可用等量种子,捣碎,煎脓汁,加入上2药熬稠成膏亦可。取膏适量,用厚布摊膏贴患处。贴至皮肤发痒时则揭下,休息1~2日,待皮肤不痒时,再更换1张。

频贴频换,则痞块逐渐缩小消失。” ⒅上海中医药杂志 1986;(2):“止痛消癥,治腹部癥块(肝脾肿大,良性肿块):阿魏、山甲珠、三棱、莪术、生川草乌、蜣螂、芦荟、血竭、肉桂、乳香、没药、木鳖子、雄黄等熬膏(用黄丹收膏),用时加冰片、麝香少许,贴于患处。一般连用2~4周可以奏效。”

单方应用 ❶ 上海中医药杂志 1986;(2):“治肠炎腹痛泄泻,或消化不良,便溏:取阿魏一粒如黄豆大,切碎,置脐上,以腹脐膏1张贴之。”

❷ 江苏中医杂志1959;(3):“预防麻疹:阿魏0.2~0.4g,置于如铜币大的小膏药中心(即普通黑膏药,最好是用布摊的),中心要对准易感儿的脐眼。紧密贴上,注意保护,不使脱落。。【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“按《百一选方》云,谭远病疟半年,用真阿魏、好丹砂各30g研匀,米糊和丸皂子大。每空心人参汤化服一丸即愈。草窗周密云:此方治疟以无根水下,治痢以黄连、木香汤下,疟痢亦多起于积滞故尔。”

❷ 缪希雍《本草经疏》:“阿魏,其气臭烈殊常,故善杀诸虫,专辟恶气。辛则走而不守,温则通而能行,故能消积,利诸窍,除秽恶也。

”

❸ 倪朱谟《本草汇言》:“阿魏化积、堕胎、杀虫之药也。其气辛烈而臭,元人入食料中,能辟一切禽兽鱼龟腥荤诸毒。凡水果、蔬菜、米、麦、谷、豆之类,停留成积者,服此立消。气味虽有秽恶,然不大损胃气,故方脉科每需用而不弃也。

”

- 湘鄂赣苏区反“围剿”是什么意思

- 湘鄂赣苏区反围剿是什么意思

- 湘鄂赣苏区史稿是什么意思

- 湘鄂赣苏维埃教育方针是什么意思

- 湘鄂赣边抗日根据地是什么意思

- 湘鄂赣边红军游击战是什么意思

- 湘鄂赣边红军游击队三年游击战争是什么意思

- 湘鄂赣边革命委员会布告是什么意思

- 湘鄂赣边革命委员会革命政纲是什么意思

- 湘鄂赣革命根据地是什么意思

- 湘鄂赣革命根据地文献资料是什么意思

- 湘鄂边、洪湖革命根据地是什么意思

- 湘鄂边界竹器市场是什么意思

- 湘鄂边苏区是什么意思

- 湘鄉石是什么意思

- 湘钢报是什么意思

- 湘锦是什么意思

- 湘门是什么意思

- 湘阴三塘咸藠头是什么意思

- 湘阴县是什么意思

- 湘阴县三塘酱厂是什么意思

- 湘阴县两晋南朝湘阴窑址是什么意思

- 湘阴县博物馆是什么意思

- 湘阴县图志是什么意思

- 湘阴县城关镇是什么意思

- 湘阴县学是什么意思

- 湘阴县宋元乌龙咀窑址是什么意思

- 湘阴县广播电台是什么意思

- 湘阴县志是什么意思

- 湘阴县晒网场西周遗址是什么意思

- 湘阴县(文星镇)是什么意思

- 湘阴城关镇隋墓是什么意思

- 湘阴岛上寺,楚色月中潮。是什么意思

- 湘阴州是什么意思

- 湘阴左文襄公祠是什么意思

- 湘阴恩波桥是什么意思

- 湘阴文庙是什么意思

- 湘阴文星塔是什么意思

- 湘阴沔留轩是什么意思

- 湘阴港是什么意思

- 湘阴湘江大桥是什么意思

- 湘阴王是什么意思

- 湘阴窑是什么意思

- 湘阴窑青釉印花瓷壶是什么意思

- 湘阴舜帝庙戏台是什么意思

- 湘阴节孝坊是什么意思

- 湘阴草堂是什么意思

- 湘阴高明乡志是什么意思

- 湘阴魁星塔是什么意思

- 湘陰恩波橋是什么意思

- 湘陵妃子是什么意思

- 湘陶是什么意思

- 湘隐画社是什么意思

- 湘雅医学院中西医结合研究所是什么意思

- 湘雅医学院神经病学研究所是什么意思

- 湘雅医学院精神卫生研究所(系)是什么意思

- 湘雅医学院肿瘤研究所是什么意思

- 湘雅医学院预防医学研究所是什么意思

- 湘雅医院是什么意思

- 湘雅医院病房大楼是什么意思