【概况】:

异名 冰糖草、土甘草、四时茶、米碎草(《全国中草药汇编》)。

基源 为玄参科野甘草属植物野甘草的全株。

原植物 野甘草Seoparia dulcis L.

形态 直立草本或半灌木状,高可达100cm。茎多分枝,枝有棱角和狭翅,无毛。叶对生或轮生,菱状卵形至卵状披状形,长达35mm,宽达15mm,枝上部叶小而多,基部楔形,上半部常有深齿,两面无毛,花单生或成簇,对生于叶腋,花梗纤细,长5~10mm,无毛;无小苞片;萼分生,4齿,卵状长圆形,长约2mm,顶端钝,有睫毛;花冠小,白色,直径约4mm,有极短的管,喉部生有密毛,花瓣4,上方1枚稍大,钝头,有不整齐的细齿,长约2~3mm;雄蕊4,近等长,花药箭形,花柱挺直,柱头截形或凹入。蒴果卵圆形至球形,直径2~3mm,室间室背均开裂,中轴胎座宿存。(图见《中国植物志》.第67卷.第2分册.86页.图31)

生境与分布 生于荒地、林缘、路边、沟旁等阴湿草地。

分布于中国江西、福建、广东、广西、云南。原产于美洲热带,现已广布于全球热带。

。【生药】:采集 全年可采,鲜用或晒干。

药材产于广西、广东、福建。

鉴别 干燥茎黄绿色,小枝有细条纹,光滑无毛。叶多卷缩,蒴果小球形,多开裂,散出极小粉状种子。主根圆柱形,平直或带弯曲,往往分生侧根,再生细根,主根长10~15cm,根头部直径约8mm,中部直径约5mm,表面淡黄色,有纵皱。

质坚脆,断面破裂状,淡黄绿色,皮部甚薄,木部髓线较清晰。

。【化学】:

全草含二萜、黄酮和有机酸。

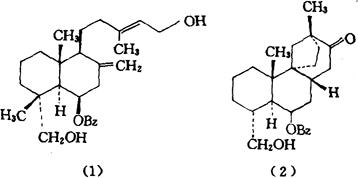

二萜类有:野甘草林醇(Scoparinol)(1)、野甘草辛酸(Dulcinol)(2)[1]、野甘草甜素(Scopadulin)[2]、野甘草酸(Scoparic acid)A[3]、B,C、野甘草甜酸(Scopadulcic acid)A[4]、B[5];黄酮类有:沼泽向日葵素(Hymenoxin)[6]、芹菜素(Apigenin)、本犀草素(Luteolin)、4′-羟基-黄芩素(Scutellarein),黄芩素甙(Scutellarin)、黄芩素甙甲酯、木犀草素-7-葡萄糖甙、蒙花甙(Linarin)、牡荆甙(Vitexin)、异牡荆甙(Isovitexin)、新西兰牡荆甙-Ⅱ(Vicenin-Ⅱ)、5,7,8,3′,4′,5′-六羟基黄酮葡萄糖醛酸甙[7];有机酸有:对香豆酸[7]、白桦脂酸(Betulinic acid)、甜野甘草酸(Dulcioic acid)和伊夫巨盘木酸(Ifflaionic acid)[8]。此外尚含α-香树脂素、木栓酮(Friedelin)、β-粘霉烯醇(Glutinol)[8]、6-甲氧基苯并噁唑啉酮[9]、野甘草醇(Dulciol)、阿迈灵(Amellin)、二十六醇、D-甘露醇、β-谷甾醇、鞣质、生物碱[10]和Glut-5(6)-en-3β-ol(Glutinol)[11]。

参考文献 [1] Phytochemistry 1990;29(9)∶3035 [2] Chem Pharm Bull 1990;38(4)∶945 [3] Chem Pharm Bull 1987;35(9)∶3963 [4] CA 1988;109∶129350n [5] Chem Pharm Bull 1990;38(10)∶2740 [6] Chem Pharm Bull 1988;36(12)∶4849 [7] Phytochemistry 1988;27(11)∶3709 [8] Phytochemistry 1981;20(1)∶171 [9] Phytochemistry 1976;15(12)∶1997 [10] 江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海人民出版社,1977∶2132 [11] CA 1994;120;240095z

。【药性】:

性味 ❶ 《新华本草纲要》:“全草:味甘,性凉。”

❷ 《福建民间草药》:“甘,平。”

功效 清热利湿,疏风止痒。

主治 感冒发热,肺热咳嗽,肠炎,菌痢,小便不利;外用治痱子,皮肤湿疹。 ❶ 《中药大辞典》:“治肺热咳嗽,暑热泄泻,脚气浮肿,小儿麻疹,湿疹,热痱,喉炎,丹毒。”

❷ 《广西中药志》:“解木薯中毒。”

用法用量 内服:煎汤,鲜品60~90g。外用:捣敷。

。【临床应用】:

方选和验方 ❶ 《全国中草药汇编》:“治细菌性痢疾:冰糖草、羊蹄草各30g陈仓米9~15g。水煎服,每日1剂。”

❷ 《全国中药草汇编》:“治感冒咳嗽:鲜冰糖草30g,薄荷9g,鱼腥草15g。水煎服。”

单方应用 ❶ 《广西本草选编》:“预防中暑、流行性结膜炎:野甘草鲜品全草15~30g,水煎服。”

❷ 南京药学院《中草药学》:“治感冒发热,肠炎腹泻,肝炎:鲜野甘草60g,水煎服,每日1剂,分2次服;或配制成干糖浆10ml(相当原生药15g)每日2次。”

❸ 南京药学院《中草药学》:“治脚湿气、水肿、皮肤湿疹、阴囊湿疹:鲜野甘草适量,煎水熏洗患处。”

❹ 《广西本草选编》:“治湿疹;鲜野甘草全草,捣烂取汁外搽。”

❺ 《福建药物志》:“预防麻疹、感冒:鲜野甘草30~45g,水煎服。”

❻ 《福建中草药》:“治丹毒:鲜野甘草60g,食盐少许,同捣烂,水煎服。”

❼ 《福建民间草药》:“治小儿肝火烦热:鲜野甘草15g,酌加冰糖,冲开水炖服。”

❽ 《广西中草药》:“治小儿外感发热、肠炎,小便不利:野甘草15~30g,水煎服。”

❾ 《福建中草药》:“治咽炎:鲜野甘草120g,捣汁调蜜服。”

❿ 《福建民间草药》:“治脚气浮肿:鲜野甘草30g,红糖30g,水煎,饭前服,日2次。” ⑾《广西中草药》:“治湿疹、热痱:鲜野甘草捣汁外擦。”

- 用钱或手段收买是什么意思

- 用钱收买人心是什么意思

- 用钱物帮助贫困者度过难关是什么意思

- 用钱物或其他代价换取是什么意思

- 用钱物或其他代价换得人身自由是什么意思

- 用钱物赎免罪行是什么意思

- 用钱的宽紧是什么意思

- 用钱的项目是什么意思

- 用钱等有节制是什么意思

- 用钱而消耗掉是什么意思

- 用钱财买通选举人是什么意思

- 用钱财和其他方式求得安宁和平安是什么意思

- 用钱财行贿是什么意思

- 用钱赎身或赎回抵押品是什么意思

- 用钱赔偿是什么意思

- 用钱赔偿损失是什么意思

- 用钺是什么意思

- 用铁丝缠柄的长矛是什么意思

- 用铁制作的内部衬垫物是什么意思

- 用铁封固的坟墓是什么意思

- 用铁拉成的线状产品是什么意思

- 用铁条、木条等做成的类似篱笆而较坚固的东西是什么意思

- 用铁皮包裹的门坎是什么意思

- 用铁镣束足是什么意思

- 用铅粉打扮的面容是什么意思

- 用铜钿是什么意思

- 用铜铸造是什么意思

- 用铜镜做装饰的革带是什么意思

- 用铡刀切是什么意思

- 用铣刀加工金属件是什么意思

- 用铰链连接是什么意思

- 用铲搅拌是什么意思

- 用铲铲物是什么意思

- 用银是什么意思

- 用银收钞论是什么意思

- 用银箔制作的幡胜是什么意思

- 用银致贫论是什么意思

- 用银行信用支付是什么意思

- 用银装饰的筝是什么意思

- 用锁链捆绑是什么意思

- 用锄头松土除草是什么意思

- 用锄头除去草茅是什么意思

- 用锄翻松土地是什么意思

- 用锉刀磨是什么意思

- 用锉切削是什么意思

- 用锋是什么意思

- 用锋利的东西刺或戳而受伤是什么意思

- 用锔子补接陶器等是什么意思

- 用错误的方法清除灾祸,反而使祸害扩大是什么意思

- 用错误的方法解决问题,结果适得其反是什么意思

- 用错误的方法解决问题,达不到目的,徒劳无功是什么意思

- 用错馅了是什么意思

- 用锛子一类东西砍削是什么意思

- 用锡铸造的人像是什么意思

- 用锤敲打是什么意思

- 用锥刺是什么意思

- 用锥指地是什么意思

- 用锦作的衣服的镶边是什么意思

- 用锦做的袋是什么意思

- 用锦缝制的皮衣是什么意思