【中医理论】

茵陈6g,栀子14枚,大黄6g名“茵陈蒿汤”,见于《伤寒论》。用于清热利湿退黄。茵陈苦微寒,清热利湿退黄;栀子清热降火,通利三焦,大黄泻热逐瘀,通利大便。三药合用,以利湿与泄热相伍,使二便通利,前后分消,湿热得行,瘀热得下,则黄疸自退。用法:以上三味,以水一斗二升,先煮茵陈。减六升内二味,煮取三升,去滓,分三组。小便当利,尿如皂荚汁状,色正赤,一宿腹减,黄从小便去也。

【化学研究】

1.含量测定

标准溶液制备、样品溶液制备完成后,进行薄层层析。用微量点样器精取样品液和标准液各2μl,点于硅胶G薄层板上,用氯仿—甲醇(1∶0.5)为展开剂,展开8cm。取出,挥尽展开剂,喷以5%磷钼酸试液,于电炉烘烤,可显出蓝色斑点,选定仪器参数,绘制标准曲线,求得回归方程。最后进行样品含量测定:用微量点样器精取样品液3μl,点于薄层板上,展开并扫描。由工作曲线求得其含量为0.17%[1]。

另外,有人利用三维HPLC对本方进行了定性及定量分析,建立定性鉴别该制剂及定量分析方剂有效成分6、7-二甲氧基香豆素、茵陈色原酮、都桷子苷含量及番泻叶苷A的方法[2]。

2.栀子苷鉴别

按茵陈蒿汤传统的煎煮方法煎煮,过滤除去药渣,药液浓缩至流浸膏状,依次以石油醚、乙醚、醋酸乙酯、正丁醇分别各萃取两次,正丁醇萃取部分回收溶剂至适量加入层析硅胶制“砂”,上硅胶柱减压层析。以甲醇—氯仿梯度洗脱,收集10%和20%的流份合并,回收溶剂至干,再用醋酸乙酯加热溶解,趁热过滤,滤液加适量的活性炭脱色后放置,即析出结晶A-1[1]。

栀子苷(结晶A-1),白色絮状结晶,易溶于水,能溶于乙醇、醋酸乙酯、正丁醇、溶点163~165℃。结晶A-1的熔点、薄层层析、紫外光谱图均与栀子苷标准品完全一致,混合溶点不下降,薄层层析无异点[1]。

【药理研究】

1.利胆排石作用

观察本方的利胆作用,常用大鼠胆管插管,经十二指肠给药。具体方法如下:大鼠经30%戊巴比妥钠腹腔注射麻醉后开腹,在十二指肠降部找出一条透明有韧性的管状物即输胆管,结果扎远端,向肝方向作“Y”形切口,插直径为1mm的塑料管,用线结扎固定,形成胆瘘管,以外流胆汁。观察给药前后的胆汁增加45.85%(P<0.05);50%本方醇提取液使胆汁增加51.28%;加味茵陈蒿汤能使胆汁流量74.29%;对照组为34.1%。以上3组的促胆汁分泌作用在给药后1~2h内最明显。对固体物作用,蒿汤水煎剂增加11.9%,醇提取液增加85%,加味茵陈蒿汤9.8%。实验前后各组对胆汁比重无明显影响[2]。利用类似的实验方法,将胆汁郁滞因子(choestatic factor,CF)注入小肠静脉,可见胆汁流量明显减少,而合用本方后可使胆汁水平恢复正常,说明本方的利胆作用可能与抗CF效果有关。用14C标记的erythritol廓清法研究胆汁血浆放射活性比,发现正常对照组、本方组及CF组之间明显变化,说明给药组对末梢胆管水转运无影响,因而认为本方的利胆作用主要是促进毛细胆管胆汁的形成[4]。

用正交实验的方法研究本方中大黄的不同剂量、炮制方法及煎法对利胆作用的影响,结果表明:生大黄对大鼠的利胆作用比熟大黄强,用茵陈后可加强利胆作用,而栀子能抑制胆汁削弱大黄的利胆作用,组方时以不用栀子为优;大黄稍大剂量、后下煎煮均可增加利胆作用[4]。

赵氏等[6]研究了茵陈蒿汤加味对地鼠胆石症并发胃窦炎的防治作用。通过喂饲致石饲料造成地鼠胆石症模型,一组不给予治疗,另一组在造模同时加用茵陈蒿汤加味灌胃,30d后,治疗组和模型组地鼠胆囊结石率分别为71.4%和100%,两者比较有显著差异,P<0.05;巨大结石比例分别为9.58%和15.28%,两者比较,差异显著,P<0.05。治疗组成石指数小于1,模型组大于1。模型组88%的地鼠胃窦粘膜有明显炎症改变,治疗组为17%,其余基本正常,两者比较,P<0.01。

拆方研究方中三味药的各自的利胆作用,结论不一。有人[4]认为大黄的利胆作用最强,栀子对奥狄括约肌张力降低作用最强,而三药合用增加胆汁流量和降低奥狄括约肌张力的作用。也有人[5]认为大黄本身无利胆、缩胆效果,大黄在方中起著“触媒”样的作用,栀子、茵陈分别与大黄配伍后均能利胆、缩胆。

2.保肝作用

2.1拆方对异硫氰酸α-萘酯肝损伤模型的影响[7]

异硫氰酸α-萘酯(ANIT)能使血液中胆红素和转氨酶急剧上升,胆汁流量减少,炎症细胞增加及肝细胞灶性坏死,所以作为实验性黄疸肝炎模型较为理想。郑氏等将ANIT溶于橄榄油中(2.5%,W/V),给雄性SD大鼠一次性灌胃中毒,剂量100mg/kg,中毒后48hSALT明显升高,128h升至最高值,而茵陈蒿汤能明显抑制SAST、SALT(SGOT、SGPT)的升高,对血清胆红素也有轻微作用。拆方研究发现,茵陈蒿加大黄、茵陈蒿、大黄对上述指标无明显影响,而栀子加大黄、栀子对上述指标均有明显降低作用。提示本方的肝脏保护作用可能与栀子的存在有著密切关系,进一步对栀子的乙醇、正丁醇和三氯甲烷-甲醇三种溶剂的提取物进行研究,发现三种溶剂的提取物对ANIT所致的血清胆红素、SALT和SAST升高均有降低作用。肝组织学检查发现肝细胞坏死病灶数明显减少,胆管周围炎和片状坏死也有所减轻。单味茵陈蒿或大黄的作用则不明显。分析认为栀子作用的主要成分是去羟栀子苷,这一成分具有良好的降低血清胆红素和转氨酶的功效。有人还发现,本方与栀子对大鼠肝小叶周边带区毛细胆管呈扩大作用,茵陈蒿汤组和山栀组的各种酶的活性呈完全相同的变化图形,如溶酶体标记酶、脂酰基载体蛋白酶(ACP)的阳性颗粒有向扩大的毛细胆管缘集中倾向,ATP酶及5-核苷酸酶活性呈不同程度降低。

2.2 对四氯化碳肝损伤模型的影响

本方组成三药均有保肝退黄作用[8、9]。四氯化碳可引起实验动物血清转氨酶急剧升高,胆红素轻度升高,肝细胞以脂肪变性为主,是一个中毒性肝炎模型。实验表明,茵陈煎剂对四氯化碳所致肝损伤大鼠之血清ALT值升高及肝细胞损伤,如细胞肿胀、气球样变、脂肪变及坏死等均有抑制作用,并可使肝细胞糖原与核糖核酸含量有所恢复或恢复至接近正常水平,还能使结扎胆总管所致兔血清胆红质增高下降,并使四氯化碳中毒性肝损伤兔的食量增加。栀子也能对抗四氯化碳中毒性肝损伤。异硫氰酸α-萘酯(ANIT)中毒可致大鼠血中胆红素及转氨酶急剧升高,胆汁流量减少,炎细胞增加及肝细胞灶性坏死,是一个较好的黄疸型肝炎模型。实验表明,栀子的乙醇等多种提取物对ANIIT所致黄疸型肝炎有显著抑制作用,可使血清胆红素及SALT、SAST的上升较对照组显著为低,并能显著减少肝细胞的灶性坏死,其主要有效成份存在于正丁醇及氯仿-甲醇提出物中,栀子之主要成分去羟栀子苷也具有非常良好的降低血清胆红素和转氨酶的功效[10]。大黄能降低四氯化碳所致急性肝损伤小鼠的死亡率、大鼠的SALT升高以及肝细胞病理组织学的改变,大黄还可推迟半乳糖胺所致急性肝损伤动物的肝昏迷发生时间,减少肝昏迷动物的死亡数及血氨增高幅度。茵陈、栀子、大黄三药合为茵陈蒿汤,全方也具有显著的保肝退黄功效,在ANIT性黄疸型肝炎模型造型后48h可使大鼠SALT、SAST急剧升高达正常水平之20多倍,血清胆红素上升达100倍左右,但给予茵陈蒿汤者其SALT及SAST均较对照组显著为低,SB也有所下降,肝组织的病理改变也有所减轻[10]。竹田等报道,对于ANIT所致急性黄疸性肝炎大鼠24及48h之体重减轻,本方有对抗效果,但对肝湿重无明显影响。血清生化学检查可见茵陈蒿汤对正常动物之ALP、T-BIL、AST及ALT无明显影响,但对ANIT所致上述四个指标之急剧升高,则本方均有不同程度的拮抗效果,尤以降T-BIL为著。肝脏组织学检查也可见本方能改善ANIT所致之胆管增生、肝细胞小灶坏死或萎缩、Glisson氏鞘水肿效果为著。上述结果表明本方能保护或消除ANIT损伤造成的肝脏的形态和功能病变。对于四氯化碳所致肝损伤,茵陈蒿汤可显著降低小鼠的死亡率[8],显著降低大鼠血清ALT值,抑制肝细胞的肿胀、气球样变、脂变及坏死,肝细胞糖原含量明显增多,核糖核酸含量接近正常,显示出良好的保肝作用。此外,茵陈蒿汤还能改善四氯化碳中毒性肝炎家兔的酚四溴酚钠清除功能,降低其30min血中潴留量。D-半乳糖胺所致急性肝损伤以炎症改变为主,与临床上多型肝炎的病理变化相似,本方及组成药对此也有明显保护效果。

2.3 对醋氨酚肝损伤模型的影响

昆明鼠随机分3组,A组腹腔注射醋氨酚前24、16h和注射醋氨酚(450mg/kg)的同时,分别按0.25ml/10g灌胃给予茵陈蒿汤。B组为对照组,仅腹腔注射醋氨酚(剂量同上)同时,按0.25ml/10g灌胃给予茵陈蒿汤。C组为对照组,仅腹腔注射为醋氨酚(剂量同上)。各组在注射醋氨酚后,连续48h观察小鼠成活情况,结果A组死亡率为66.66%,B组为10%,C组为53.37%,C与A、B组相比,P<0.05。提示本方对大剂量醋氨酚所致的小鼠死亡有一定保护作用。

小鼠随机分成4组:A组在腹腔注射醋氨酚(150mg/kg)前24h、16h和注射醋氨酚同时,分别给茵陈蒿汤按0.25ml/10g灌胃。B组腹腔注射醋氨酚的同时按0.25ml/10g灌胃给予茵陈蒿汤。C组病理对照组,只腹腔注射醋氨酚,不给予茵陈蒿汤。D组为正常对照组,仅腹腔注射等量生理盐水。注射醋氨酚后45min,UV法测定血浓度为22.75±5.99mg/ml、56.52±26.64mg/ml和24.42±6.35mg/ml,A组与C组比较P>0.05,B给与C组比较P<0.05;肝GSH含量A、B、C、D组分别为5.20±3.17nmol、6.61±2.65nmol/ml、4.05±1.01nmol/ml和24.84±2.84nmol/ml,A、B、C、D组分别与D组相比P<0.01。结果提示,茵陈蒿汤对(150mg/kg)醋氨酚所致的小鼠肝损害无显著保护作用,也不能阻止醋氨酚起起的肝GSH含量下降。而在腹腔注射醋氨酚同时用茵陈蒿汤反而增加醋氨酚的毒性[7]。

3.解热、抗炎镇痛作用

茵陈蒿汤及其组成3药均有不同程度解热效果,曾报告茵陈醇浸剂对人工发热兔有效,近证明茵陈素是解热有效成分之一。栀子醇提物有强大的降低温作用,其有效成分可能为熊果酸。大黄对酵母发热大鼠有显著解热效果。

对于炎症反应,茵陈素有显著抑制效果,能抑制鹿角菜胶所致水肿,但对热烫伤所致水肿则仅抑制其初期的病变,茵陈素并对H+、热及电刺激致痛反应均有抑制效果,其镇病作用强度约为氨基匹林的一半。栀子水提物、去羟栀子苷也有镇痛作用[17]。大黄也对多中炎症有显著抑制效果,其所含林德霉素量达0.2%,具有与阿司匹林、保泰松相似的抗炎镇痛效果。此外,栀子尚有显著之镇静作用。

4.降脂作用

选用健康Wistar大鼠50只,皆为雄性,体重130~180g。实验前给标准饲料4d,以适应环境,水自由饮取。大鼠随机分成5组,每组10只,称其体重,即空白对照组(Ⅰ组)、高脂模型组(Ⅱ组)、低剂量组(Ⅲ组)、高剂量组(Ⅳ组)和安妥明组(V组)。

剂量和方法:对照组仅给予标准饲料。其余各组每天上午(8:00左右)用高脂乳剂每天10ml/kg,下午(18:00左右),Ⅲ组用茵陈蒿汤代裁方7.5g/kg,每日2次,Ⅳ组用茵陈蒿汤代裁方15g/kg,每日2次,V组用安妥明0.255g/kg,每日2次。共用药10d。末次给药后禁食12h,次日上午称后断头取血,分离血清。并剖腹摘取肝脏,在左叶固定部位精确称取0.1g,供测定肝脂用。三酰甘油(TG)用异丙醇抽提-乙酰丙酮显色法;丙二醛(MDA)的测定:按药盒说明书进行。肝脂的测定:用异丙醇抽提,按上述测定血脂的方法进行,再换算成每克肝组织的TC、TG含量。

表4-41-1、表4-41-2表明用高脂乳剂10ml/kg,每日2次,10d后,Ⅱ组大鼠肝组织T℃水平比Ⅰ组提高了68.5%,血清TCⅡ组是Ⅰ组的4.78倍,血清TG是Ⅰ组的1.97倍。经统计学处理,上述各项P值均<0.001,说明模型建立成功。

表4-41-1 茵陈蒿汤代裁方对高脂血症大鼠体重、肝重、肝脂的影响( )

)

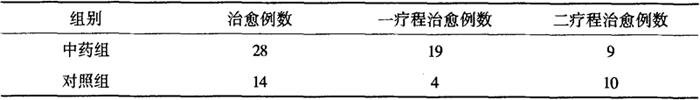

中药组中,1疗程治愈19例,对照组1疗程治愈4例,经统计学处理,P<0.05,差别有显著意义[19]。

6.治疗黄疸

用本方加减治疗黄疸有确切的疗效。以本方为主,辨证加减,治疗胆石症术后继发胆汁引流不畅,获得满意效果。在治疗中每合清利药、理气药、通腑药,这些配伍,均有利于胆汁的排出通畅;并认为术后因细菌感染或结石残留以致胆汁引流不畅,因而出现脘腹不适、黄疸不退等症,利胆为其治疗的重要一环。苑氏[20]治疗5例浸润性肺结核病人接受抗痨治疗后,出现肝功能损害,黄疸不退,以本方加郁金为基本方,治疗1~8周均恢复正常。张氏以本方加减治疗黄疸20例,其中肝细胞性黄疸15例,阻塞性黄疸3例,细胞合阻塞性黄疸2例。用本方合白花蛇舌草、败酱草、鸡骨草、板蓝根、田基黄,随证加减。结果痊愈16例,占80%,好转2例,无效2例。总有效率90%。疗程最短半个月,最长3个月,一般30剂左右即愈。杨氏[4]还以本方治疗钩端螺旋体病致肝损伤黄疸的治验。于氏[21]治疗胆囊炎行胆囊切除术后黄疸不退8例,用本方加减,效果良好。朱氏用本方加味治疗24例患儿,经服药7~10d,痊愈(黄疸完全消退,伴随症状消失,一般状况佳)17例;好转(黄疽明显消退,伴随症状消失,一般情况可)4例;无效(黄疸无消退或渐加重,伴随症状如故或部分消失,一般情况略有改善)3例;总有效率87.5%。痊愈者服药时间最短5d,最长10d,平均7d[22]。

7.治疗钩端螺旋体病

钩体病伴明显肝损害、出现黄疸及出血倾向者属黄疸出血型钩体病,乃湿热为患,是茵陈蒿汤的适应证,临证重加清热解毒药效果更佳。曾报道4例以本方为主治愈,另有报道以本方加银花、连翘、鲜白茅根或黄柏等等均有一定疗效。

8.治疗皮肤病

茵陈蒿汤虽为湿热黄疸主方,但临床用治多种皮肤病而有湿热表现者也颇有疗效,如用本方治疗413例,其中以对过敏性皮肤病,如过敏性皮炎、接触性皮炎、荨麻疹等疗效为佳,324例治愈85%,显效14.3%,对牛皮癣取得意想不到的效果,但本方对皮肤瘙痒症及玫瑰疹、多形红斑等疗效较差。另报道用本方加味治扁平疣、脚湿气、牛皮癣、荨麻疹、皮肤黑斑、人中部褐斑、天疱疮等均有效。日本人还报道用本方治愈1例经抗组胺药物、钙剂等治疗无效之寒冷性荨麻疹。

9.其他

有人认为崩漏而属实热、湿热者,可用茵陈蒿汤治疗崩漏,疗效颇佳。邓氏用加味茵陈蒿汤治疗原发性肝癌栓塞化疗后发热48例,获良效[23]。

【参考文献】:

1 魏慧芬.茵陈蒿汤化学成分及含量测定初探.贵阳中医学院学报,1993;15(1):63

2 王喜军.茵陈蒿汤的三维HPLC分析.中成药,1993;15(12):93

3 孙学慧.茵陈蒿汤的药理研究.中药药理与临床,1987;(3):52

4 谢鸣.中医方剂现代研究.北京:学苑出版社,1997:1361

5 消地滋.茵陈蒿汤配合药效学研究.药局,1992;23(9):1153

6 赵俊宏.加味茵陈蒿汤的利胆排石药理作用研究.南京中医学院学报,1992;8(4):221

7 季成义.茵陈蒿汤对醋氨酚肝损模型的影响.中药药理与临床,1992;8(特辑):40

8 李茂言,何利城,刘雄.茵陈蒿汤化裁方降脂作用的实验研究.中成药,1998;20(1):29

9 黄瑞生.茵陈蒿汤降血脂的药理研究.中成药,1972;(7):34

10 洪敏,朱荃,李晓冬,孙小玉.茵陈蒿汤醇提取物对机体氧化能力影响.时珍国医国药,1999;10(11):806

11 胡聪,胡彬.中药复方及有效成分对肝细胞凋亡影响.中医药学报,2001;29(1):24

12 李晓鹏.茵陈蒿汤对胰腺和肝脏核苷酸的影响.大连医学院学报,1992;14(4):17

13 赵宏斌.茵陈蒿汤加味治疗小儿急性肝炎.中医研究,1993;(3):42

14 张黎云.大黄与小儿急性病毒性肝炎的疗效关系.山西中医,1993;9(4):17

15 王玉琴.中药治疗小儿传染性肝炎60例.陕西中医,1994;(5):222

16 王汝锡.茵陈蒿汤治疗新生儿肝外胆道梗阻性肝脾病.辽宁中医杂志,1988;8(11):23

17 白家温,杜雪芳.茵陈蒿汤加味治疗小儿黄疸性病毒性肝炎70例.河南中医药学刊,2000,15(6);51

18 尹熙鹏.茵陈蒿汤在急性和亚急性重症肝炎方面应用.中西医结合杂志,1988;8(4):224

19 陈闯,张作军.茵陈蒿汤加味治疗动脉插管化疗所致肝损害的对照观察.中医药研究,1998;14(2):19

20 苑松林.茵陈蒿汤治疗抗痨药引起的黄疸5例.天津中医,1986;3(2):34

21 于仁祥.茵陈蒿汤治疗胆囊炎切除术后黄疸不退8例.实用中西医结合杂志,1994;7(1):58

22 朱秀群.茵陈蒿汤中味治疗新生儿病理性黄疸24例.河南中医药学刊,2000;15(6):50

23 邓伟民,杨星.加味茵陈蒿汤治疗原发性肝癌栓塞化疗后发热48例.江苏中医,1998;19(2):30

- 白公事儿是什么意思

- 白公囊是什么意思

- 白公堤是什么意思

- 白公(打《易经》一句)其于木也坚多心是什么意思

- 白公父盬是什么意思

- 白公瓤是什么意思

- 白公胜是什么意思

- 白公胜之乱是什么意思

- 白公胜谋反是什么意思

- 白公藕是什么意思

- 白公谏灵王是什么意思

- 白公馆是什么意思

- 白公馆集中营是什么意思

- 白公鸡是什么意思

- 白兰是什么意思

- 白兰地是什么意思

- 白兰地酒之父是什么意思

- 白兰地酒酿造是什么意思

- 白兰度是什么意思

- 白兰度,m.是什么意思

- 白兰文是什么意思

- 白兰王是什么意思

- 白兰瓜是什么意思

- 白兰瓜汁饮料是什么意思

- 白兰瓜羹是什么意思

- 白兰羌是什么意思

- 白兰花是什么意思

- 白兰花(原诗略))(乔林)是什么意思

- 白关是什么意思

- 白兴是什么意思

- 白兹夹辣是什么意思

- 白兽幡是什么意思

- 白兽幢是什么意思

- 白兽旗是什么意思

- 白兽樽是什么意思

- 白兽门是什么意思

- 白兽闼是什么意思

- 白内障是什么意思

- 白内障割除是什么意思

- 白内障手术操作与技巧是什么意思

- 白内障手术疗法是什么意思

- 白内障摘除术护理是什么意思

- 白内障病人的护理是什么意思

- 白内障的分级是什么意思

- 白内障药物治疗是什么意思

- 白内障针拨套出术是什么意思

- 白内障针拨术是什么意思

- 白册是什么意思

- 白军是什么意思

- 白军工作是什么意思

- 白冠是什么意思

- 白冠毛家鸽是什么意思

- 白冠釐缨是什么意思

- 白冠长尾雉是什么意思

- 白冥是什么意思

- 白冬瓜是什么意思

- 白冬瓜叶是什么意思

- 白冬瓜皮是什么意思

- 白冬瓜藤是什么意思

- 白冰是什么意思