【概况】:

异名 互草(《本经》),恒山、七叶(《吴普本草》),鸡骨常山(《本草经集注》),翻胃木(侯宁极《药谱》),土常山(《广西药用植物名录》)。

基源 为虎耳草科黄常山属植物常山的根。

原植物 常山Dichroa febrifuga Lour.(D.henrvi Lévl.),又名黄常山(《中国高等植物图鉴》),白常山(《拉汉种子植物名称》)

历史 常山首载于《本经》,列为下品。

《纲目》载:“蜀漆乃常山苗,功用相同,今并为一。”引《唐本草》:“常山生山谷间,茎圆有节,高者不过三四尺,叶似茗而狭长,两两相当,三月生白花,青萼,五月结实青圆,三子为房”。根据以上叙述,经考证,与今称为常山者相符。

形态 灌木,高1~2m。

主根木质化,断面黄色;小枝常带紫色,茎枝圆形有节,疏被黄色短毛或近无毛。单叶对生;叶柄长1.5~2cm,有时疏生短柔毛;叶片椭圆形或倒卵状长圆形,长8~25cm,宽4~8cm,顶端渐尖,基部楔形,幼时两面均疏被棕黄色短毛,后则无毛;边缘有稀或密的锯齿或细锯齿;中脉表面凹下,侧脉4~5对,弯拱向上,网脉稀而不明显。伞房状圆锥花序顶生,有时生于上部叶腋;花序轴与花梗均被毛;花两性,一型,蓝色或青紫色,花芽时近球形;花萼倒圆锥状,萼齿4~7,裂片三角形,外面被棕色短毛;花瓣4~7,长5~6mm,肉质,长圆状披针形,花时反卷;雄蕊10~20枚,花丝长短不等,花药蓝色;子房下位,花柱4~6,棒状,柱头椭圆形。

浆果蓝色,直径4~6mm,有宿存萼齿及花柱;种子多数。花期6~7,果期8~10月。(图见《中国高等植物图鉴》.第2册.103页.图1936)

生境与分布 生于海拔500~1200m的林下林缘、路旁或溪边阴湿处。

分布于中国西南及陕西南部、甘肃南部、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西。印度、缅甸、越南、印度尼西亚、菲律宾也有分布。

。【生药】:

栽培 宜阴凉湿润气候。

以土层深厚、肥沃疏松、腐殖质多而排水良好的砂质壤土为好。用扦插繁殖,于11月至次年2~3月间,选取健壮枝条,剪成20~30cm长的插条,每根插条需有3~5个芽节。按行距30cm开成深12~15cm的条沟,以3~5cm株距斜靠沟边,插入沟中,覆土压紧,顶端应有1个芽节露出地面。插后注意松土除草与肥水管理,培育1年后即可出圃定植。于春、秋两季移栽,按行株距各33cm穴栽。也可在3~4月进行种子育苗繁殖,培育幼苗2年即可移栽。

栽后,每年结合中耕除草,追肥1~2次。病害叶斑病,用65%代森锌可湿性粉剂500倍液防治。

天蛾、蚱蜢、金花虫、猿叶虫等虫害,用90%晶体敌百虫800~1000倍液喷杀。

采集 8~10月采挖根部,洗净泥上,除去须根,晒干。药材主产于四川、贵州;此外湖南、湖北亦产。

鉴别

性状 根呈圆柱形,常弯曲扭转,或有分枝,长9~15cm,直径0.5~2cm。

表面棕黄色,具细纵纹,外表易剥落而露出淡黄色木部。质坚硬,不易折断,折断时有粉尘飞扬,断面不整齐;横切面黄白色,有放射状纹理。气无,味苦。以质坚硬、断面色淡黄色为佳。

显微 根(直径1.3cm)的横切面观,木栓层为数列细胞,栓内层窄,少数细胞含树脂块或草酸钙针晶束。韧皮部较窄,薄壁细胞亦含树脂块或针晶束,针晶长18~90μm。

形成层成环。木质部占根的绝大部分,导管呈多角形,直径24~60μm,常单个散在,导管中时有黄色侵填体,木纤维较小,强木化;木薄壁细胞多角形,亦木化;木射线细胞类方形,宽2~9列。

薄壁细胞中含淀粉粒,淀粉粒单粒球形。卵圆形或长圆形,直径3~8~14μm,复粒由2~5分粒组成。(图见《中药志》.第2册.516页.图381)

理化 取本品粗粉5g,加乙醇25ml振摇,浸泡过夜,滤过。取滤液蒸干,加稀盐酸5ml溶解,滤过。

滤液用少量氯仿振摇,分去氯仿层,酸液用碳酸钠溶液中和,并调至强碱性(pH11),用氯仿提取2次,每次3ml,合并氯仿提取液,浓缩至1ml,成点样液。以常山碱甲及伞形花内酯作为对照品;吸附剂为硅胶H,1%CMC溶液,湿法铺板,110℃活化1.5小时;展开剂为氯仿-甲醇(9∶1)(每5ml混合溶剂中加2滴氨水,置荧光灯(365nm)下观察或用改良碘化铋钾溶液显色。

(图见《中药志》.第2册.517页.图382)

加工炮制 酒常山 取常山片用黄酒拌匀,闷润至透,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。

每常山片100kg,用黄酒10kg。

贮藏 置通风干燥处。酒常山,密闭,置阴凉干燥处。

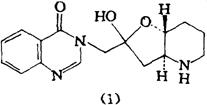

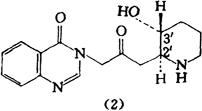

。【化学】:常山根中含总生物碱0.1%,从其分得不同熔点的单体化合物有α-、β-、γ-常山碱(α、β、γ-Dichroine):α-常山碱又称异常山碱(Isofebrifugine)(1),β-常山碱又名:“Febrifugine”(2);β-常山碱在乙醇或氯仿中所得结晶的熔点不同,分别为140℃或156℃;β-常山碱在氯仿中加热可转为异常山碱;异常山碱(α-常山碱)在乙醇中加热又可转为β-常山碱;γ-常山碱后证明即熔点较高的β-常山碱。

γ-常山碱的抗疟作用为奎宁的100倍以上,α-常山碱(异常山碱)的抗疟作用低的多,但都因其致呕吐的副作用而未能推广应用。

此外,尚含有4-喹唑酮(4-Quinazolone)及未鉴定的常山次碱(Dichoidine),另含有中性物质伞形花内酯(Umbelliferone,即常山素A,Dichrin A)及未鉴定的常山素B等[1,2]。

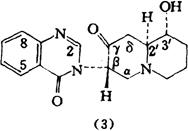

附 常山叶中总生物碱含量比常山根中高5倍以上,其中还分离得到常山新碱(Neodichroine)(3),另含2-(δ-羟基丁基)喹唑酮、4-喹唑酮[2],以及一种凝集素(Lectin)称常山凝集素(DFL)[3]。

参考文献 [1] 南京药学院《中草药学》编写组.中草药学.中册,江苏人民出版社,1976∶385 [2] 徐任生主编.天然产物化学.科学出版社,1993∶162 [3] 生物化学杂志 1988;4(1)∶12

。【药理】:❶ 抗疟 常山水浸膏1mg/kg ig,对鸡疟有抑制作用,常山叶(蜀漆)醇浸膏1mg/kg im及水浸膏0.2mg/kg im对鸡疟也有抗疟作用[1]。

常山成分常山碱甲、常山碱乙及常山碱丙对鸡疟的抗疟有效剂量分别为8mg/kg以上、4mg/kg及1mg/kg[2]。常山碱丙对鸭疟的抗疟作用约为奎宁的148倍,对金丝雀疟的抗疟作用约为奎宁的137倍,0.4~0.8mg/kg对猴疟有抗疟作用[3]。

常山碱乙0.5mg/kg im,一天2次,奎宁20mg/kg im,一天2次,连续5d,二者对鸡疟的抗疟效果强度相当,故常山碱乙的抗疟作用约为奎宁的40倍[4]。于常山中加鞣酸,制成鞣酸常山碱,20~30mg/kgig,对鸡疟有抗疟作用,效力相当于同剂量的硫酸奎宁[5]。

❷ 抗阿米巴 常山碱乙1∶40000~1∶1280000浓度对阿米巴原虫有抑制作用,其抗阿米巴作用大于吐根碱1倍,常山碱乙0.5,1,2mg/kg ig,连续6d,对接种溶组织阿米巴原虫的大鼠有抗阿米巴作用,效果也强于吐根碱[6]。

❸ 抗病毒 常山水浸液对感染甲型流行型感冒病毒(PR8)的小鼠有抗病毒作用[7,8]。

❹ 解热 常山煎剂2g/kg ig,对伤寒混合菌苗引起发热兔有解热作用[9]。常山碱丙2.5mg/kg ig,对大鼠的退热作用稍强于乙酰水杨酸[10]。

❺ 其他作用 常山碱甲、乙、丙2.5~10mg/kg iv,均可使麻醉犬血压下降,脾、肾容积增加,心脏收缩幅度减小[11]。

❻ 体内过程 大鼠以常山碱乙7.5mg/只ig,吸收良好,iv后,很快离开血液,分布以肾为最多,心、肝、肌肉、脂肪及脾次之,有16%左右以原形由尿排出,粪中极少,胆汁中几乎没有[12]。

毒性 常山碱甲、乙、丙三者iv,对小鼠的LD50分别为18.5mg/kg、4.6mg/kg、5.0mg/kg[2]。常山碱丙iv,对小鼠的LD50为10±0.5mg/kg,ig则为2.74±0.41mg/kg,ig的毒性比iv的毒性为大,重复给药可引起小鼠肝水肿样变性,0.13mg/kg iv,可使鸽呕吐[10]。

常山碱乙ig,对幼大鼠的MLD为20mg/kg[6]。常山碱乙最小抗疟有效量(0.5mg/kg)可引起鸽的呕吐率达100%[4]。常山碱甲6mg/kg,常山碱乙0.15mg/kg,常山碱为0.2mg/kg iv,对鸽在30min内的催吐率分别为63.63%,37.21%及64.41%,在24h内的催吐率分别为86.37%,95.35%及91.23%;氯丙嗪只能延迟其催吐作用,常山碱对鸽催吐机制可能是通过外周反射机制及直接作用于呕吐中枢[13]。常山碱乙0.12mg/kg iv,可使犬呕吐,氯丙嗪无对抗作用,破坏延脑催吐化学感应区(CTZ),能阻断阿朴吗啡的催吐作用,但不能阻断常山碱乙;于横膈以上水平切断二侧迷走神经,可削弱常山碱乙的催吐作用,较彻底地切除支配胃肠道的迷走及交感神经,可完全阻止常山碱乙的催吐作用,因此,iv常山碱乙,主要是刺激胃肠道迷走及交感神经而反射性地引起催吐作用[14]。

参考文献 [1] 中华医学杂志 1945;31(3)∶159 [2] Nature 1948;161(4089)∶400 [3] 中华医学杂志 1954;(11)∶873 [4] 上海中医药杂志 1958;(2)∶37 [5] 医药学 1950;3(16)∶252 [6] 武汉医学院学报 1958;(1)∶11 [7] 科学通报 1958;(3)∶90 [8] 科学通报 1958;(5)∶155 [9] 中华医学杂志 1956;(1 0)∶964 [10] CA 1949;43∶3929h [11] 生理学报 1956;20(1)∶30 [12] 药学学报 1964;11(7)∶437 [13] 上海第一医学院学报 1957;(3)∶253 [14] 生理学报 1961;24(3,4)∶180

。【药性】:性味 苦、辛,寒。

有毒。 ❶ 《本经》:“味苦,寒。”

❷ 《别录》:“辛,微寒。有毒。

”

❸ 《药性论》:“味苦。有小毒。

”

❹ 《新华本草纲要》:“根:味苦,性寒。有小毒。

”

归经 入肝、脾经。 ❶ 《雷公炮制药性解》:“入肝经。”

❷ 《药品化义》:“入脾经。”

❸ 《中国药典1990年版》:“归肺、肝、心经。”

功效 截疟,劫痰。

主治 疟疾,痰饮,胸胁胀满。

❶ 《本经》:“主伤寒寒热,温疟,胸中痰结吐逆。”

❷ 《别录》:“疗水胀,洒洒恶寒,鼠瘘。”

❸ 《本草正》:“治狂、痫、癫厥。”

❹ 《药性论》:“治诸疟,吐痰涎,去寒热,项下瘤瘿。”

❺ 《医学入门》:“治疟母及腹中积聚,邪气痞结坚癥。”

用法用量 内服:煎汤,3~9g,或入丸、散。

使用注意 ❶ 《雷公炮炙论》:“勿令老人、久病服之,切忌也。”

❷ 《本草经疏》:“疟非由于瘴气及老痰积饮所致者勿用。”

❸ 《本草经集注》:“畏玉札。”

❹ 《药性论》:“忌葱。”

❺ 《本草蒙筌》:“忌鸡肉。”

❻ 《中国药典1990年版》:“有催吐的副作用,量不宜过大,孕妇慎用。”

配伍应用 ❶ 配知母、槟榔、乌梅、生姜,治疟疾。

❷ 配贝母、知母、槟榔、草果,治疟疾,偏于痰热者。

❸ 配草果、槟榔,治疟疾,偏于痰湿者。

❹ 配槟榔、厚朴,治湿邪郁伏的瘟疫、瘴疟。

❺ 配草果,治浊湿郁伏之瘟疫、瘴疟。

❻ 配甘草,水煎,冲蜜温服取吐,治胸口胀闷不舒,祛老痰积饮,食物中毒。

❼ 配槟榔、草果、乌梅,治疟疾。

方选和验方 ❶ 截疟七宝饮(《易简方》)治阳经实疟:常山(酒炒)、草果(煨)、槟榔、厚朴、青皮、陈皮、甘草等份。水酒各半煎露之,发日早晨温服。

❷ 常山饮(《太平惠民和剂局方》)治疟疾:常山、知母、草果、炙甘草各1000g,高良姜600g,乌梅肉500g。

为粗末,每服9g,加生姜5片,大枣1枚,水煎服。

❸ 常山饮(《圣济总录》)治山岚瘴疟,寒热往来,或二日三日一发:常山(剉)、厚朴(去粗皮,生姜汁炙熟)各30g,草豆蔻(去皮)、肉豆蔻(去壳)各2枚,乌梅(和核)7枚,槟榔(剉)、甘草(炙)各15g。上7味,粗捣筛,每服4g,水200ml,煎至120ml,去渣,候冷,未发前服,如热服即吐。

❹ 常山饮(《张氏医通》)治疟发哺时,至夜热不止,脉实邪盛者:常山(醋炒)、槟榔、炒青皮、甘草、当归各3g,煅穿山甲2.4g(一作木通),黑豆40粒,生姜7片。水、酒各半煎,露1宿,畏热服。

❺ 常山饮(《三因极一病证方论》)治体虚年老之疟疾:常山、穿山甲、木通、蓁艽各7.5g,辰砂0.5g(另研),甘草(炙)15g。上锉为散,作1剂。

用水450ml,加乌梅、大枣各7枚,煎至80ml,再加入汤150ml,煎至150ml,去渣,加入辰砂,温服。

❻ 常山汤(《圣济总录》)治伤寒潮热不退:常山(剉)23g,乌梅肉(炒)、鳖甲(去裙栏、醋炙)、黄芪(剉)各30g,大黄(剉炒)、甘草(炙)各15g,柴胡(去苗)60g。

上7味,粗捣筛。每服9g,以水230ml,加小麦9g,生姜3片,煎至160ml,去渣热服,日服3次。

❼ 常山散(《外台秘要》)治疟疾:常山38g,升麻15g,蜀漆7.5g。上3味,捣筛为散。每服6g,加米15g,用井花水200ml煎,去渣顿服。少间则吐,吐讫则愈。

❽ 七宝丹(南京药学院《中草药学》)治日疟、间日疟、三日疟:常山、厚朴、陈皮、槟榔、草果仁、甘草各30g。研细末,过筛混匀,泛为小丸,每次3~9g。每日1~2次。孕妇慎用。

❾ 复方常山注射液(中草药通讯 1973;(5))治各型疟疾:复方常山注射液2~4ml(每2ml含常山碱8mg;过饱和柴胡油水溶液(每1ml相当生药1g>1.5m1),于发作前2小时肌肉注射。

❿ 鸡骨常山藿香片(云南医学杂志 1961;(3))治疟疾:鸡骨常山藿香片(每片含常山0.08g),成人1个疗程的总量为2.64g(33片),第1天为0.24g,第2~5天,每次0.16g,日服3次,均于饭前1小时用冷开水吞服,服后静卧半小时,服药前后1小时禁食热饮料,以防恶心呕吐。

⑾《补缺肘后方》:“治胸中多痰,头痛不欲食及饮酒:常山120g,甘草15g。水1400ml,煮取600ml,内100ml蜜,服200ml,不吐更服。” ⑿《用药心得十讲》:“治疟疾:柴胡9~30g,黄芩9~12g,半夏9g,常山6~9g,草果、槟榔各9g,乌梅3~4.5g,生姜3片,大枣3~5枚,炙甘草3~6g。水煎服(必须在发作前3~4小时服)。” ⒀《福建药物志》:“治疟疾:黄常山、草果、槟榔各9g,乌梅3个,生姜3片,红枣5个。于发病前3小时,煎服。

” ⒁江苏中医 1962;(10):“治蓝氏贾第鞭毛虫病:常山6g,水煎服,每日1次,连服7天。” ⒂天津医药杂志 1963;(6):“治疟疾:常山16g,清半夏、槟榔各10g。水煎200ml,自上午8时至下午8时,分3次服或每小时服20ml。

每日1剂。” ⒃新医药学杂志 1979;(5):“治小儿上呼吸道感染:常山、软柴胡、黄芩各10g,蒲公英、忍冬藤、半枝莲各30g,生草5g。两次浓煎成100~150ml,加糖适量,每次20~30ml。

2小时1次,服完为止。”

单方应用 ❶ 《广西本草选编》:“治疟疾,气管炎,外伤蓄瘀:常山根或叶6~9g,水煎服;外用鲜叶捣烂敷患处。”

❷ 《广西药用植物名录》:“治痢疾:常山全草适量,水煎服。”

【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“常山、蜀漆,有劫痰截疟之功,须在发散表邪及提出阳分之后,用之得宜,神效立见,用失其法,真气必伤。夫疟有六经疟,五脏疟,痰、湿、食积、瘴疫诸症,须分阴阳虚实,不可一概论也。常山、蜀漆,生用则上行必吐,酒蒸炒熟用则气稍缓,少用亦不致吐也。得甘草则吐;得大黄则利;得乌梅、鲮鲤甲则入肝;得小麦、竹叶则入心;得秫米、麻黄则入肺;得龙骨、附子则入肾;得草果、槟榔则入脾,盖无痰不作疟,二物之功,亦在驱逐痰水而已。杨士瀛《直指方》云,常山治疟,人皆薄之,疟家多畜痰涎黄水,或停潴心下,或结澼胁间,乃生寒热,法当吐痰逐水,常山岂容不用,水在上焦,则常山能吐之,水在胁下,则常山能破其澼而下其水,但须行血药品佐助之,必收十全之功。

其有纯阳发疟,或蕴热内实之证,投以常山,大便点滴而下,似泄而不泄者,须用北大黄为佐,泄利数行,然后获愈也。又李焘云,岭南瘴气,寒热所感,邪气多在营卫肉皮之间,欲去皮肤毛孔中瘴气根本,非常山不可,但性吐人,惟以七宝散冷服之,则不吐,且验也。

”

❷ 陈其瑞《本草撮要》:“常山,功专劫痰截疟,得知母、贝母、草果治诸疟,得丹砂能劫痰疟,得槟榔、草果治瘴疟,得甘草治肺疟,得豆豉、乌梅、竹叶治肾疟,得小麦、淡竹叶治温疟、得黄连治久疟,得云母、龙骨治牝疟独寒,得麻黄、甘草、牡蛎治牡疟独热。”

❸ 李中梓《本草通玄》:“常山,世俗闻雷 有老人、久病之戒,遂视常山为峻剂,殊不知常山发吐,为生用与多用为然,与甘草同行,则亦必吐,若酒浸炒透,但用钱许,余每用必建奇功,未有见其或吐者也。”

有老人、久病之戒,遂视常山为峻剂,殊不知常山发吐,为生用与多用为然,与甘草同行,则亦必吐,若酒浸炒透,但用钱许,余每用必建奇功,未有见其或吐者也。”

❹ 方广《本草衍义补遗》:“常山,性暴悍,善驱逐,能伤其真气,功不可偃过也。病人稍近虚怯,勿可用也。”

❺ 贾所学《药品化义》:“常山……宣可去壅,善开结痰,凡痰滞于经络,悉能从下涌上。取味甘色黄,专入脾经而祛痰疟,盖脾虚则生痰、肝虚则发热,若三日一发者,为三阴疟,俗名三日疟是也,以此同人参小柴胡汤,去痰平肝,少用一钱,必不致于吐,即吐亦为解散,使风散食消,一二剂自愈,若不连治,因循延久,则风暑与食合为痰涎,流滞经络,名为老疟,则风暑入阴在脏,宜用血药引出阳分,而后以此截疟。

第因常山气味薄而性升上,上必须吐,恐为暴悍,特酒制助其味厚,又佐以槟榔为使,沉降逐痰下行,加知母益阴,贝母清痰,共此四味为截疟神方。世嫌其性暴,不能善用,任疟至经年累月,则太愚矣,但勿多用及久用耳。”

❻ 《本草正义》:“恒山、蜀漆,本是一物,气味皆辛苦而寒,泄热破结,降逆下气,开痰逐水,其用皆同。又《本经》、《别录》所载主治,其旨可见。《别录》乃谓蜀漆微温,恐不可信,虽《本经》以治癥坚、痞结、积聚,似非苦寒之品所能胜任,然此物之能开结破积,皆主痰热而言,本非凝寒积聚之痞,故所主伤寒寒热,痰结水胀,咳嗽鼠瘘,邪气吐逆诸证,皆属于热痰蕴积一途,不能谓其兼疗寒证。其专主湿疟一症,则凡属疟邪往来寒热、休作有时,皆是凝痰积湿,留于经隧,古人每谓无痰不成疟、无积不成疟,若不先泄化其痰湿积滞,则病根蟠结,寒热终无休止之时。

恒山之用,本为开痰逐水、涤湿化积而设,是以《本经》、《别录》均以为治疟主要之药,后人泥于仲景小柴胡汤一法,知柴胡主疟者多,而知恒山主疟者少。岂知柴胡治疟,仅主邪在经络之一部,而于痰湿积滞,不能顾及,惟渐发渐晏者为宜,而早用迟用,皆不切当;惟恒山治疟,能疏通在内之蕴结,抉其根株,则寒热之邪无所凭藉,而疟自不作,是柴胡尚治其标,而恒山乃治其本也。

……恒山在《本经》固明言其治吐逆,而《别录》于蜀漆条中,乃有吐出之一句,后人遂谓其为吐剂中之猛药,几有谈虎变色,望而生畏之意。虽曰蜀漆为苗,恒山为根,草木之性,每有根荄下行,茎苗上行之理,二者性质容有不同,然《本经》于蜀漆条中,亦自有治咳逆一句,既能治咳、治逆,则亦犹是泄降之品,而反为其吐,得毋《本经》、《别录》背道而驰?惟蜀漆固自有腥涎,所以古有鸡屎草、鸭屎草之别名,其在肺胃不肃,痰饮壅积之人,触此腥涎,亦易扰动其浊气,引之作呕,而其实则能降逆开结,并不以上涌见长,抑且痰在上焦,引而越之,亦是正法,藉以祛除蕴结,夫岂不可,又安有爱而不去,养痈贻患之理?……濒湖谓常山、蜀漆有消痰截疟之功,须在既散表邪,提出阳分之后,用之得宜;神效力见,持论极为中肯。盖常山之功,专于开泄痰浊,若邪在表分,本非其力之所及,且降逆散结,又以下行见长,若邪已入阴分,则苦寒遏之,愈增抑郁之困,而无外出之路矣。濒湖又谓生用、多用,则上行为吐,炒熟少用,亦不致吐,正以生用则腥涎未去,易于引呕,炒之则沉降之力愈专,自不上逆。

”

- 五老还童丹是什么意思

- 五老錠勝是什么意思

- 五老锭胜是什么意思

- 五考是什么意思

- 五者,天下之达道也。是什么意思

- 五耕是什么意思

- 五聊是什么意思

- 五职是什么意思

- 五 职工病假待遇是什么意思

- 五联分保集团是什么意思

- 五聖是什么意思

- 五聲是什么意思

- 五肉是什么意思

- 五股是什么意思

- 五股八桠杈是什么意思

- 五股分尸是什么意思

- 五股杈是什么意思

- 五育是什么意思

- 五肽胃泌素试验是什么意思

- 五肿恶候是什么意思

- 五胆偃月坠翳丸是什么意思

- 五胆膏是什么意思

- 五胎子是什么意思

- 五胜是什么意思

- 五胠俞是什么意思

- 五胡是什么意思

- 五胡之乱是什么意思

- 五脉是什么意思

- 五脊六兽是什么意思

- 五脊六獸是什么意思

- 五脊六瘦是什么意思

- 五脊子六兽是什么意思

- 五脏是什么意思

- 五脏之俞是什么意思

- 五脏之本是什么意思

- 五脏之长是什么意思

- 五脏之阅是什么意思

- 五脏传变皆痰是什么意思

- 五脏俱全是什么意思

- 五脏六腑是什么意思

- 五脏六腑之咳是什么意思

- 五脏六腑之海是什么意思

- 五脏六腑图说是什么意思

- 五脏六腑抹蜜糖——甜透了心是什么意思

- 五脏内少了七魄,顶梁门唬走了三魂是什么意思

- 五脏刀斧是什么意思

- 五脏别论篇是什么意思

- 五脏刺是什么意思

- 五脏化液是什么意思

- 五脏合五体是什么意思

- 五脏咳是什么意思

- 五脏导引法是什么意思

- 五脏庙是什么意思

- 五脏开窍是什么意思

- 五脏(心、肝、脾、肺、肾)是什么意思

- 五脏所主是什么意思

- 五脏所恶是什么意思

- 五脏所藏是什么意思

- 五脏殿是什么意思

- 五脏毒是什么意思