【名称出处】:《植物名实图考》

【概况】:

异名 铁脚威灵仙(《纲目》)。

基源 为毛茛科铁线莲属植物部分种类的干燥根。

原植物 正品威灵仙一般有3种:威灵仙Clematis chinensis Osbeck又名老虎须(陕西、江西、福建、广东、广西、四川)。棉团铁线莲Clematis hexapetalaPall.(C.angustifolia Jacq.),又名山蓼(《救荒本草》),棉花团(东北),山棉花(东北、内蒙古)。东北铁线莲Clematis manshuricaRupr.。

其它尚有柱果铁线莲Clematis uncinata Champ.(C uncinata var.biternata W.T.Wang),又名癞子藤(云南),老虎师藤(广东)。山木通Clematis finetiana Lévl.et Vant.(C.pavoliniana Pamp.),又名老虎须、雪球藤(浙江)。

铁线莲Clematis ternifolia DC.(C.paniculata Thunb.),又名黄药子(《植物名实图考》),铁脚威灵仙(江苏、浙江、江西、安徽)。无柱铁线莲Clematis meyeniana Walp.,又名吹风藤、老虎须藤(广西)在部分或少部分地区也作威灵仙入药。

历史 威灵仙之名始载于《千金方》、《唐本草》,似指玄参科植物草本威灵仙Veronicastrum Sibiuoum(L.)Pennell或其它植物。至《纲目》将威灵仙归入蔓草类,并描述:“其根每年旁引,年深转茂,一根丛须数百条、长者2尺许,初时黄黑色,干则深黑,俗称铁脚威灵仙。”参考《植物名实图考》的威灵仙附图,均系指本品。

形态 藤本,高3~10cm,植物干时变黑。

根丛生于根茎上,细长圆柱形。叶对生,一回羽状复叶,小叶5,有时3或7,偶尔基部1对以至第2对2~3裂至2~3小叶;叶片纸质,卵形至卵状披针形,长1.5~10cm,宽1~7cm,先端钝或渐尖,基部圆形或宽楔形,全缘。常为圆锥聚伞花序,多花,腋生或顶生;花直径1~2cm;萼片4~5,开展,白色,长圆形,长0.5~1cm;雄蕊多数,不等长,花丝扁平;心皮多数,离生,子房及花柱上密生白色柔毛。瘦果扁平,有柔毛,宿存花柱长2~5cm。

花期6~9月,果期8~11月。(图见《中药志》.第1册.第2版.202页.图150)

生境与分布 生于海拔80~1500m山坡、山谷灌丛中或沟边、路旁草丛中。

分布于陕西南部、河南、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

棉团铁线莲与威灵仙的区别在于:茎直立,植物干后不变黑。

叶一~二回羽状分裂,裂片披针形,宽在1cm以下;萼片外面密生棉毛。花期6~8月,果期7~10月。(图见《中药志》.第1册.第2版.205页.图153) 生于海拔500~1200m的山地路边。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南。

药材主产及主销于中国东北及山东。

东北铁线莲与上述2种的区别在于:植物干后不变黑;小叶片卵形或披针状卵形,顶端常渐尖或锐尖,除茎和分枝节上有毛外,其余部分和叶、花序梗、花梗均无毛或近无毛,花序较长而挺直,长可达25cm;萼片外面除边缘有绒毛外,其余无毛;瘦果较小,长4~6mm,宽2.5~4mm。花期6~8月,果期7~9月。(图见《中药志》.第1册.第2版.204页.图152)生于山坡灌丛中、杂木林内或林边。

分布于中国东北、内蒙古、山西。朝鲜、蒙古、原苏联西伯利亚东部也有分布。药材主产于中国东北,销东北、华北。

柱果铁线莲与以上3种的区别在于:藤本,干时带黑色。一至二回羽状复叶,有5~15小叶,基部2对常为2~3小叶,茎基部为单叶或3出叶,叶片纸质或薄革质,两面网脉突出。瘦果圆柱状钻形,干后变黑,长5~8mm,宿存花柱长1~2cm。花期6~7月,果期7~9月。(图见《中药志》.第1册.第2版.203页.图151) 生于海拔100~1700m山地、山谷、溪边的灌丛中或林边或石灰岩灌丛中。

分布于甘肃、陕西、安徽、江苏、浙江、福建、江西、台湾、湖南、广东、广西及西南。越南也有分布。药材主产于四川、贵州、浙江、福建等地,销南方各省。

山木通载于《植物名实图考》蔓草类,云:“山木通长沙山中有之,粗茎长蔓,三叶攒生,一枝光滑,厚韧。叶际开花,花罢成蕊茸茸尚在茎上,俚医因以通窍利水。”与上述4种的区别在于:木质藤本。3出复叶,基部有时为单叶,小叶片薄革质或革质,卵状长圆形,全缘。花单生,或聚伞花序有3~7花,稀7朵以上;总苞小,钻形,有时下部苞片为宽线形,顶端3裂。花期4~6月,果期7~11月。

(图见《中药志》.第1册.第2版.206页.图154)生于海拔100~1200m山坡疏林、溪边、路旁灌丛中及山谷隙中。分布于中国华东、中南和西南。药材主产于中国华南及华东,销南方各地。

其他如铁线莲在浙江作威灵仙用,余项参见“白花藤”条。毛柱铁线莲在福建、广东、广西、湖南作威灵仙用。

余项参见“吹风藤”条。。

【生药】:

栽培 宜温暖湿润的气候,在肥沃疏松而含石灰质的壤土中栽培。

用种子繁殖,于4月上、中旬播种育苗。按6~10cm沟距开浅沟,将种子播入条沟中,或撒播于苗床。播后,覆薄细土。出苗后注意除草,逐次间苗,苗高10cm时即可出圃定植。以行株距40×30cm穴栽。亦可在春季将老蔸挖出,进行根芽繁殖。生长期中应除去杂草,追肥1~2次。苗高30cm以上,田间设支架,以利茎藤攀援生长。

。【化学】:威灵仙全株含原白头翁素(Protoanemonin)。

根含白头翁素(Anemonin)、甾醇、糖、皂甙。

棉团铁线莲含丁酸、正己醇、戊酸、3-环己烯-1-酮、苯酚、己酸、正辛醇、四甲基吡嗪、芳樟醇、庚酸(Enanthic acid)、樟脑、异龙脑、龙脑、薄荷醇、萘、α-松油醇、顺-大茴香醚、辛酸、苯并噻唑、胡薄荷酮(Pulegone)、辣薄荷酮(Piperitone)、反-大茴香醚、百里香酚、壬酸、3-羟基-4甲氧基苯甲醛、γ-壬内酯、癸酸、甲基丁香酚、α-香柠檬烯、2-羟基-4-甲基苯乙酮、异丁酸百里香酯、十五烷、2,6-二叔丁基-4甲基苯酚、肉豆蔻醚、榄香脂素、5,8-二甲基十四烷、2,2-二甲基丙酸-2-叔丁基苯甲酯、十六烷、1,3,5-三异丙基苯、β-桉醇、十七烷、3-甲基-5-丙基十四烷、8-甲基十七烷、2-甲基十七烷、肉豆蔻酸、菲十八烷、2,6,10,14四甲基十五烷、6,10,14-三甲基-2-十五烯酮、2-甲基十八烷、十九烷、邻苯二甲酸二丁酯、二十烷、棕榈酸、十七碳酸、十八烷醇、二十一烷、亚油酸、硬脂酸、二十二烷、苯基萘胺[3]。

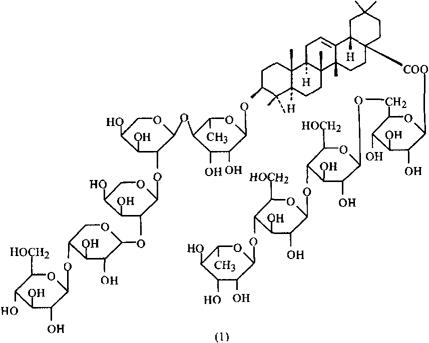

东北铁线莲的根含铁线莲甙A(Clematoside A)(1)、铁线莲甙A’[4、5]、铁线莲甙B[4]、铁线莲甙C[4,6,7]。

铁线莲的根含皂甙、常春藤皂甙元(Hed-eragenin)[8]。

棉团铁线莲的叶含香豆素类、山柰酚(Kaempferol)、生物碱、挥发油、树脂[9,10]。

本品中还含Zn、Cu、Fe、Ni、Ca、Mg等元素[11]。

参考文献 [1] 中草药有效成分的研究.第1分册.人民卫生出版社,1972:387 [2] 中草药学.中册.江苏人民出版社,1976:237 [3] 中国中药杂志 1990;15(8):40 [4] CA 1970;73:88099e [5] CA 1969;71:13314w [6] CA 1965;63:5730c [7] CA 1965;63:13380a [8] CA 1951;45:3562c [9] CA 1962;57:9954b [10] CA 1970;73:63236j [11] 中草药 1989;20(7):24。【药理】:

❶ 对平滑肌的作用 威灵仙根煎剂ig给于麻醉犬,可使食道蠕动节律增强,频率增加,幅度增大。

人骨鲠后,咽部或食道上段局部挛缩,服用本品后即松弛,同时可增加蠕动,使骨松脱。对离体兔肠平滑肌,有对抗组胺的作用。棉团铁线莲的煎剂对小鼠离体肠管有明显兴奋作用。1%原白头翁素可对抗0.01%组胺的支气管痉挛作用[1]。

❷ 利胆作用 威灵仙注射液能使麻醉家免的胆汁分泌量明显增加,也能使家兔的奥狄氏括约肌明显松弛[2]。

❸ 抗疟作用 根茎与须根的水煎剂0.27g/只,连续3dig给药,对伯氏鼠疟原虫所致的小鼠疟原虫感染有明显的抑制作用[3]。

❹ 引产作用 根的稀醇提取液15g(生药)/kg,im,连续5d,对小鼠中期妊娠有引产作用,完全引产者占80%以上[1]。

❺ 抗菌作用 根的100%煎剂,用纸片法试验,对金黄色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌有抑制作用;水浸剂1-3在试管内对奥杜盎氏小芽孢癣菌有抑制作用。

原白头翁素对革兰氏阳性及阴性细菌和霉菌都有较强的抑制作用,对链球菌的MIC为160000,对大肠杆菌为1·83000~33000,对白色念珠菌为1100000[1]。

毒性 植株的粘液或原白头翁素具刺激性,接触过久可使皮肤发泡、粘膜充血[1],过量服用可引起胃出血[4],甚至中毒致死[5]。

参考文献 [1] 中药药理与应用.人民卫生出版社,1983:775 [2] 河南中医 1987;(6):22 [3] 福建医药杂志 1988;10(5):35 [4] 浙江中医杂志 1983;(8):376 [5] 浙江中医杂志 1991;26(i0):464。【药性】:

性味 辛、咸,温。

❶ 《开宝本草》:“苦,温。”

❷ 《珍珠囊》:“甘。”

❸ 《纲目》:“微辛、咸。”

❹ 《本经逢原》:“苦、辛,温。小毒。”

❺ 《全国中草药汇编》:“根:辛、微苦,温。叶:辛、苦,平。”

归经 膀胱经。

❶ 《本草经疏》:“足太阳经。”

❷ 《本草求真》:“膀胱兼肠、胃等经。”

❸ 《本草再新》:“肺、肾经。”

功效 祛风除湿,通络止痛,消痰涎,散癖积。

主治 风寒痹痛,关节不利,四肢麻木,黄疸型肝炎,急性丝虫病,扁桃体炎,疟疾,破伤风,骨鲠咽喉,跌打损伤。牙龈肿痛。

❶ 《唐本草》:“腰、肾、脚膝,积聚,肠内诸冷病,积年不瘥,服之效。”

❷ 《开宝本草》:“主诸风,宣通五脏,去腹内冷滞,心隔痰水久积,癥瘕痃癖气块,膀胱宿脓恶水,腰膝冷疼及疗折伤。”

❸ 《本草衍义》:“治肠风。”

❹ 《本草衍义补遗》:“痛在上者服之。”

❺ 《本经逢原》:“痘疹毒壅于上不能下达,腰下胫膝起灌迟者,用为下引。”

❻ 《南京民间药草》:“治胃痛,牙龈肿胀。”

❼ 《安徽药材》:“捣敷眉心治白喉。”

❽ 《广西中草药》:“祛风除湿,通经活络,利尿,止痛。治风湿骨痛,黄疸,浮肿,小便不利,偏头痛,跌打内伤。”

❾ 《全国中草药汇编》:“风寒湿痹,关节不利,四肢麻木,跌打损伤,扁桃体炎,黄疸型肝炎,鱼骨鲠喉,食道异物,丝虫病。外治牙痛,角膜溃疡。”

用法用量 内服:煎汤,3~10g;浸酒或入丸、散。外用:捣敷。

使用注意 气虚血弱,无风寒湿邪者忌服。 ❶ 《海上集验方》:“恶茶及面汤。”

❷ 《本草衍义》:“性快,多服疏人五脏真气。”

❸ 《本草经疏》:“凡病非风湿及阳盛火升,血虚有热,表虚有汗,痎疟口渴身热者,并忌用之。”

❹ 《本草汇言》:“凡病血虚生风,或气虚生痰,脾虚不运,气留生湿、生痰、生饮者,咸宜禁之。”。

【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配莪术、穿山甲、青蒿,治疟疾,缠绵日久。

❷ 配五灵脂、川乌、赤芍,治手足麻痹,时作疼痛,或打扑伤痛。

❸ 配砂仁、砂糖,治诸骨鲠咽。

❹ 配桑枝、豨莶草、秦艽,治风寒湿痹,四肢疼痛,麻木,指节拘挛。

❺ 配虎杖、柴胡、大黄,治胆石症。

❻ 配小茴香、地肤子、金银花,治前列腺增生症。

❼ 配银环蛇、土鳖虫、透骨草,治类风湿性关节炎,骨质增生症。

❽ 配细辛、五灵脂、白芷,治风毒型蛇伤。

❾ 配白蜡、蒲公英,治急性乳腺炎。

❿ 配紫草、泽泻、黄芩,治牛皮癣,湿疹。 ⑾配香附、小茴香、猪小肚,治慢性盆腔炎。 ⑿配柴胡、羌活、防风,治感冒。 ⒀配柴胡、枳实、郁金,治慢性胆囊炎。

⒁配板蓝根、猫眼草、制南星,治食道癌。 ⒂配白茅根,治泌尿系结石。

方选和验方 ❶ 《普济方》:“治手足麻痹,时发疼痛;或打扑伤损,痛不可忍,或瘫痪:威灵仙(炒)250g,生川乌头、五灵脂各200g。为末,醋糊丸,梧子大。每服7丸,用盐汤下。忌茶。

”

❷ 久疟全消丸(《急救经验良方》)治疟疾,疟母,缠绵日久:威灵仙、蓬莪术(醋炙)、麦芽(炒)各30g,何首乌60g(生用),青蒿子15g,金毛狗脊(去毛,炙酥)24g,穿山甲(水煮细片,炒成珠)、黄丹各15g,鳖甲(酒炙)120g。以上9味,共为细末听用。如小儿加黄鸡肫皮炙末15g,外用山药粉30g,饴糖30g,加水250ml为糊捣药为丸,如绿豆大。

每半饥时姜汤送下6~9g。

❸ 威灵仙丸(《鸡峰普济方》)治年高之人,津液苦燥,无以润养,肠间干涩,气血俱衰,艰于运化,其脉躁大:黄芪30g(蜜炙,切),威灵仙15g(去土,洗),枳实30g。上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。

每次20丸,生姜汤下。又将紫苏子、麻仁研水取汁,煮粥服之。

❹ 祛风换肌丸(《外科正宗》)治白屑风及紫白癜风,顽风顽癣,湿热疮疥,瘙痒无度,日久不绝,愈而又发:威灵仙、石菖蒲、何首乌、苦参、牛膝、苍术、大胡麻、天花粉各等份,甘草、川芎、当归减半。

上为末,新安酒为丸,绿豆大。

每服6g,白汤送下。服药期间忌食牛肉、火酒、鸡、鹅、羊等发物。

❺ 利湿通经汤(《马培之医案》)治四肢麻木,指节拘挛:威灵仙3g,桑枝9g,当归6g,秦艽15g,蚕沙9g,豨莶草4.5g,甘草节2.4g,苦参3g,苍术3g,苡仁9g,大胡麻3g,五加皮4.5g,川牛膝4.5g,川续断4.5g。水煎服。

❻ 除湿丸(《赵炳南临床经验集》)治急性湿疹,婴儿湿疹,牛皮癣,单纯糠疹,多型红斑等属湿热证:威灵仙30g,猪苓30g,栀仁30g,黄芩30g,黄连30g,连翘30g,当归尾30g,泽泻30g,紫草45g,茜草根45g,赤苓皮45g,白鲜皮60g,粉丹皮30g,干生地60g。上药共研粉末,水泛为丸,如绿豆大,每服3~6g,1日2次,温开水送下。

❼ 银环威灵散(《古今名方》)治颈、腰椎骨质增生,骨刺,类风湿性关节炎:银环蛇5条,威灵仙85g,当归、土鳖虫、血竭、透骨草、防风各45g。共研细末。

每服3g,日服2次,温开水或黄酒送服。

❽ 威灵仙软膏(《中药制剂汇编》)治急性乳腺炎早期:威灵仙(干根)500g,白蜡250g,麻油1250g。

先将威灵仙干根放麻油内浸泡3天。用文武火煎熬至有枯焦气味,过滤去渣,乘热投入白蜡,再加热至蜡熔化,不断搅拌,待冷成膏备用。用时视其乳房炎症范围大小,厚涂软膏于纱布上,外敷固定即可。每日换药1次。

❾ 利胆化石汤(浙江中医学院学报 1980;(11))治胆石症:威灵仙、姜黄、虎杖、生军、柴胡、木香各15g,鸡内金10g。阴虚加北沙参、杞子、玉竹;黄疸加蒲公英;肝肿大加木贼草;气虚加党参。

每日1剂,水煎服。

❿ 江西中医药 1986;(6):“治非化脓性肋软骨炎:威灵仙、虎杖各30g,当归、丹参、牛膝、山楂各20g,赤芍、桃仁、红花各12g,水煎服。每日1剂。” ⑾前列平汤(辽宁中医杂志 1991;(9))治前列腺增殖症:威灵仙、茯苓、小茴香、栀子各30g,地肤子20g,白茅根、金银花各50g。

日1剂,水煎服,7日为1疗程。 ⑿复方灵仙注射液(中草药通讯1978;(10))治感冒或流感所致的发烧、头痛、神经痛等:威灵仙500g,羌活500g,柴胡500g,制成1500ml注射液。每支2ml,相当于原生药2g。肌注,每次2~4ml,每日1~2次。

⒀赤脚医生 1978;(6):“治腮腺炎:威灵仙15g,加米醋90~150g,煎沸后倒出一半,待冷后外涂患处,其余另加水250g,再煮沸后,分2次内服。” ⒁龙仙注射液(新医学 1974;(11))治丝虫病,下肢象皮肿:威灵仙、穿山龙各500g,制成1000ml。

每次5ml肌肉注射,每日1次,15天为1疗程,疗程间休息7天。 ⒂中医杂志 1984;(1):“治慢性胆囊炎:威灵仙15~30g,柴胡、青蒿、枳实、茯苓、郁金、陈皮、法半夏各10g,白芍6~10g,生甘草3g。水煎,每日1剂,口服2~3次,发烧时重用青蒿。” ⒃消癌3号(中草药通讯 1972;(2))治食道癌:威灵仙60g,板蓝根、猫眼草各30g,人工牛黄6g,硇砂3g,制南星9g。制成浸膏干粉,每次1.5g,日服4次。 ⒄浙江中医药 1979;(8):“治体表良性肿瘤:威灵仙30g,巴豆2g,冰片5g,制草乌10g,生大黄15g,青木香15g,土鳖虫15g。研为细末,白醋和白酒(1·2)调敷患处。” ⒅江苏医药 1976;(1):“治慢性气管炎:威灵仙30g,(水煎2次,浓缩),茵陈10g,(30%乙醇浸泡2周,回收乙醇),僵蚕4g。用上3味药混合为1日量,2次分服。” ⒆浙江中医杂志 1984;(9):“治泌尿系结石:威灵仙60g,白茅根60g。水煎,每日3次饭前服。” (20)活血止痛膏(新疆中医药 1988;(2))治急性软组织扭挫伤:威灵仙30g,当归30g,乳香30g,没药30g,续断30g,白芷30g,延胡25g,木通25g,大黄25g,木鳖20g,木香20g,红花20g。

诸药共研为细末,用时以生蜂蜜调成软膏(或用医用凡士林调成软膏,加白酒少许),摊纱布上,外敷伤处,绷带包扎。3天换药1次(此方适用于闭合性损伤)。

(21)灵仙五物汤(散)(中医正骨 1991;(3))治骨质增生:威灵仙30g,苦参、穿山甲、香附、透骨草各10g。每日1剂,水煎分2次服。药渣加水1500ml,煎至800ml,并作局部熏洗、热敷浸泡;或将上药共研细末过60目筛,10~20g1天,分2次开水冲服。根据患部大小取药粉适量,以白酒或醋调成糊状敷局部。

干后取下,再加酒调敷,连续3次,每日均须换用新的药粉调敷。10日为1疗程,间隔5日。 (22)辽宁中医杂志 1989;(11):“治骨质增生症:威灵仙200g,当归、红花、肉桂、生川草乌各100g,制马钱子、樟脑各150g,二甲基亚砜400ml,75%乙醇3300ml。将7药碾为粗末,第一次加乙醇2000ml,浸泡7天以上,每日振荡1次,滤出醇液,药渣再加乙醇1300ml,调pH值至4,浸5天,加压挤尽醇液,净置1天。

滤取清液,加樟脑溶解后再加二甲基亚砜液即成。以痛为俞找出治疗点,涂药液后用木锤捶击,先从中心开始,逐渐扩2~4cm,每处捶1~2分钟。

每分钟100次左右,每日治疗1次,10次为1疗程。” (23)云南中医杂志 1991;(3):“治局限性硬皮病:威灵仙60g,蜀羊泉40g,石菖蒲30g,艾叶、独活、羌活、千年健各20g,红花15g,食醋500g,加水2500~3000ml煮沸。将药汁倒入盆内熏洗局部,待药液不烫手时擦洗患部,每日1~2次,每剂用6~8次。

” (24)消痔霜(中国肛肠病杂志 1988;(2)):“治痔疮感染,肛门肿痛,肠风下血:威灵仙、虎杖各10g,木鳖子6g,月季花3g,冰片2g,芒硝36g。将前4味药煎煮2次,取煎液浓缩成膏,然后加入芒硝搅匀,取出风干。再加入研细的冰片,混匀,以20g分装1包,用其水溶液熏洗局部。

” (25)中医杂志 1958;(1):“治风毒型蛇伤:威灵仙12g,五灵脂12g,白芷9g,细辛2.4g。上述药物研末,以凉开水调成,围敷伤口周围,1日2~3次。” (26)《湖北中草药志》:“治风湿性关节炎、腰膝疼痛:威灵仙、桑枝、牛膝各500g,地龙30g,研末为丸。每服6g,每日2~3次;或威灵仙、野葡萄根各30g,水煎服,每日2次。

”

❺ 《湖北中草药志》:“治牙痛:威灵仙、毛茛均用鲜品各适量,洗净,捣烂取汁,1000ml药汁中加75%乙醇10ml防腐。用棉签蘸药水搽痛齿处,注意不能多搽,避免起泡。

” (28)《福建药物志》:“治诸骨鲠喉:威灵仙9~15g,草果、白蔹各9g,水煎调醋频服;或威灵仙根、盐肤木各等量,研末,每次9~15g,醋、开水各半,慢慢送服。” (29)《福建药物志》:“治月内风:威灵仙、荆芥各12g,江南细辛9g。水煎服。” (30)《福建药物志》:“治慢性盆腔炎:威灵仙15~30g,香附9~15g,小茴香9g。加猪小肚1个水炖服。”

单方应用 ❶ 《简便单方》:“治脚气入腹,胀闷喘急:威灵仙末,每服6g,酒下。痛减1分则药亦减1分。”

❷ 《唐瑶经验方》:“治噎塞膈气:威灵仙60g,醋、蜜各150ml,煎5分服。吐出宿痰。”

❸ 《经验良方》:“治大肠冷积:威灵仙末。蜜丸,梧子大。~更时,生姜汤下10~20丸。”

❹ 《外科精义》:“治痔疮肿痛:威灵仙90g。水1200ml,煎汤,先熏后洗,冷再温之。

”

❺ 《卫生易简方》:“治破伤风病:威灵仙15g,独头蒜1个,香油3g。同捣烂,热酒冲服,汗出。”

❻ 《安徽中草药》:“治急性乳腺炎:威灵仙60g,水煎服。”

❼ 《安徽中草药》:“治小儿龟头炎:鲜威灵15g,水250g,浓煎去渣,候冷,以脱脂棉蘸洗患处。”

❽ 《福建药物志》:“治疟疾:威灵仙鲜根、叶捣烂,在发作前2小时贴内关穴或脐上;或威灵仙15g,常山9g,水煎服。”

❾ 《福建药物志》:“治眼翳,结合膜炎,角膜溃疡:威灵仙鲜根或叶捣烂贴内关穴,或鲜叶搓烂塞鼻孔(左患塞右,右患塞左);或威灵仙鲜根磨人乳滴眼。”

❿ 《湖北中草药志》:“治鱼刺鲠喉:威灵仙30g,水煎,酌加白糖,慢慢咽下。” ⑾山西医药杂志 1989;(5):“治放化疗恶心呕吐:威灵仙50g,加水300ml文火煎,煎至150ml,除渣备用。两次煎液合用,早晚空腹服,每次150ml,服1~2次即可缓解症状,3~6次即消失,服药期间禁饮茶及面汤,服药6~8小时后可进食。” ⑿河南中医 1987;(6):“治胆石症:威灵仙6g,每日1剂,分2次服。” ⒀新中医 1990;(7):“治颈淋巴结结核:鲜威灵仙洗净砸破,除去根中硬茎,捣烂成泥状,取30mm见方的胶布,中央剪一直径15mm大小圆孔,将孔对准内关穴位(男敷左,女敷右),或患处。在孔中放适量已捣烂的药后,盖上一层胶布,固定24小时后即将药渣取出。

可见敷处起一水泡,用生理盐水将局部洗干净,再用消毒针头将水泡轻轻挑破,抽出或溢出泡内液体,涂以龙胆紫或消炎药膏,用消毒敷料包扎即可。

” ⒁中成药研究 1982;(2):“治呃逆:威灵仙30g,蜂蜜30g。水煎服,胃酸过少者加醋少许。” ⒂《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》 1970:“治急性扁桃体炎:用鲜威灵仙全草(或单用茎、叶)60g(干品减半),洗净煎汤服或当茶饮,每日1剂。” ⒃福建中医药 1962;(6):“治腮腺炎:取鲜威灵仙根洗净,切碎,捣烂,每用500g加米醋250g,浸于玻璃瓶内,盖紧勿令泄气。3日后取出醋浸液,用棉签蘸涂患处,每2~3小时涂抹1次。”

食疗 ❶ 威灵仙丸(《幼科指掌》)治癖积:威灵仙为末,炼蜜丸,如弹子大,红绢袋盛一丸,同猪精肉120g煮烂。去药吃肉,以知为度。

❷ 《湖北中草药志》:“治急性黄疸型肝炎:威灵仙研细末,每次9g,与鸡蛋1个搅匀,用菜油或麻油煎熟吃。每日3次,连服3日,服药时忌食牛肉、猪肉和酸辣食物。”

❸ 中医杂志 1981;(4):“治胃寒痛,胃痛甚,额冒汗,手足冷,嗳气呕恶,不思饮食,喜暖畏寒,舌苔白,脉弦细:威灵仙30g,水煎,去渣取汁,加生鸡蛋(去壳搅匀兑入)2个,红糖适量,共煮成蛋汤,温服。成人服1剂,约半小时许即见效。

”。【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“威灵仙,气温,味微辛咸。辛泄气,咸泄水,故风湿痰饮之病,气壮者服之有捷效,其性大抵疏利,久服恐损真气,气弱者亦不可服之。”

❷ 崔元亮《海上集验方》:“威灵仙,去众风,通十二经脉,疏宣五脏冷脓宿水变病,微利不渴。人服此,四肢轻健,手足温暖,并得清凉。

”

❸ 贾所学《药品化义》:“灵仙,性猛急,益走而不守,宣通十二经络。主治风、湿、痰壅滞经络中,致成痛风走注,骨节疼痛,或肿,或麻木。风胜者,患在上,湿胜者,患在下,二者郁遏之久,化为血热。

血热为本,而痰则为标矣,以此疏通经络,则血滞痰阻,无不立豁。若中风手足不遂,以此佐他药宣行气道。

酒拌,治两臂痛。因其力猛,亦能软骨,以此同芎、归、龟甲、血余,治临产交骨不开,验如影响。

”

❹ 缪希雍《本草经疏》:“威灵仙,主诸风,而为风药之宣导善走者也。腹内冷滞,多由于寒湿;心膈痰水,乃饮停于上、中二焦也,风能胜湿,湿病喜燥,故主之也。

膀胱宿脓恶水,靡不由湿所成,腰膝冷疼,亦缘湿流下部侵筋致之,祛风除湿,病随去矣。其曰久积癥瘕、痃癖、气块及折伤,则病于血分者多,气分者少,而又未必皆由于湿,施之恐亦无当,取节焉可也。”

❺ 张山雷《本草正义》:“威灵仙,以走窜消克为能事,积湿停痰,血凝气滞,诸实宜之。味有微辛,故亦谓祛风,然惟风寒湿三气之留凝隧络,关节不利诸病,尚为合宜。

而性颇锐利,命名之义,可想而知,乃唐人著《威灵仙传》竟谓治中风不语,手足不遂,口眼斜云云,则人有误会矣。”

- 贝那替嗪是什么意思

- 贝鲁特,B.是什么意思

- 贞丰县是什么意思

- 贞德是什么意思

- 负债与企业经营有什么关系?是什么意思

- 负债有哪些种类?是什么意思

- 负债消费是什么意思

- 负债消费是什么意思

- 负债消费是什么意思

- 负债的基本特征是什么?是什么意思

- 负储蓄是什么意思

- 负储蓄是什么意思

- 负储蓄是什么意思

- 负压吸引术是什么意思

- 负压灌装机是什么意思

- 负所得税是什么意思

- 负所得税是什么意思

- 负担率是什么意思

- 负担率是什么意思

- 负担额是什么意思

- 负担额是什么意思

- 负效用是什么意思

- 负效用是什么意思

- 负效用是什么意思

- 负有保密义务的主体是什么意思

- 负染标本的制备是什么意思

- 负税人是什么意思

- 负税人是什么意思

- 负荷开关是什么意思

- 负薪是什么意思

- 负面报道是什么意思

- 负面新闻信息传播的多维视野是什么意思

- 贡嘎县是什么意思

- 贡山独龙族怒族自治县是什么意思

- 贡觉县是什么意思

- 财产保险合同是什么意思

- 财产法是什么意思

- 财产清查是什么意思

- 财产清查有哪些种类?是什么意思

- 财产租赁合同是什么意思

- 财产税是什么意思

- 财产税是什么意思

- 财力、国家财力和财政分配对象的概念及内容是什么意思

- 财务会计是什么意思

- 财务会计是什么意思

- 财务分析是什么意思

- 财务制度是什么意思

- 财务委员会是什么意思

- 财务委员会是什么意思

- 财务情况说明书的主要内容是什么?是什么意思

- 财务报告是什么意思

- 财务报告是什么意思

- 财务报表审计是什么意思

- 财务报表应提供的资料是什么意思

- 财务报表有哪些局限性?是什么意思

- 财务状况、所有权和收入是什么意思

- 财务状况变动表是什么意思

- 财务状况变动表是什么意思

- 财务状况变动表与资产负债表及损益表的关系是什么?是什么意思

- 财务状况变动表产生的历史背景是什么?是什么意思