【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 黄良、火参(《吴普本草》),将军(《李当之药录》),川军(《中药材手册》),香大黄、马蹄金(《全国中草药汇编》)。

基源 为蓼科大黄属植物部分种类的根茎及根。大黄属全世界约60种,中国约50种。

原植物 正品大黄以掌叶大黄Rheum palmatum L.(Rheum potaniniii A.Los.),又名葵叶大黄、北大黄、天水大黄(《中药志》)为主。唐古特大黄Rheum palmatum L.var.tangutiicum Maxim.ex Rgl.(Rheum tanguticum Maxim.ex Balf.;Rheum palmatum L.var.dissectum Stapf rubiflora Stapf),又名鸡爪大黄(《中药志》)为次。

药用大黄Rheum officinale Baill.,又名马蹄大黄、南大黄(《中药志》)更次。

历史 大黄始载于《本经》,在《别录》一书中亦载有:“……一名黄良,生河西山谷及陇西,二月、八月采根火干。”《吴普本草》中对大黄的形态进行了描述,谓:“大黄或生蜀郡北部,或陇西,二月卷生,生黄赤叶,四四相当,黄茎高三尺许,三月华黄,五月实黑,三月采根,根有黄汁。”蜀郡北部指今川北一带,陇西相当于甘肃西部或西南一带。

如果这里描述的是我们现在用的大黄,从花黄和产地判断,最大可能是药用大黄。但是其中也有些疑点,如大黄并没有明确的四叶轮生,其果实并非黑色,根据其记载尚难准确的肯定就是今日的大黄。《本草经集注》中称:“今采益州北部汶山及西山者,虽非河西、陇西、好者犹作紫地锦色,味甚苦涩,色至浓黑。”显然仍以《别录》正文所说的大黄为上等。

南北朝时,西北大黄到不了南朝,只好采用产于益州北部汶山(今四川松潘、茂县一带)的大黄,从现在野生大黄的资源来看,应是指药用大黄。在唐《新修本草》中云:“幽、并以北渐细,气力不如蜀中者。今生宕州,凉州,西羌,蜀地皆有,……陶称蜀地者不如陇西,误也。”可见蜀大黄在唐代已成为正品大黄。

幽并乃是指今河北山西一带,从现在野生大黄的分布来看,当是波叶大黄和华北大黄的产地。宕州(今甘肃岷县南部,相当甘南藏族自治州部分地区;与川北松潘相望),凉州(今甘肃武威),西羌(包括青海或部分藏北地区)以及蜀地则是掌叶大黄,鸡爪大黄和药用大黄的主要产区。唐《新修本草》中记述了大黄植物的形态云:“叶、子、茎并似羊蹄,但粗长而厚,其根细者,亦似宿羊蹄,大者乃如碗,长二尺。”当是指药用大黄。

而宋代《图经本草》中云:“大黄、生河西山谷及陇西,今蜀川、河东、陕西州郡皆有之,以蜀川锦纹者佳,其次秦陇来者谓之土蕃大黄。正月内生青叶似蓖麻,大者如扇,根如芋,大者如碗,长一、二尺,傍生细根,如牛蒡,小者也如芋,四月开黄花,也有青红似荞麦花者,茎青紫色,形如竹,二月,八月,去黑皮火干。”《纲目》中载:“宋祁益州方物图,言蜀大山中多有之,赤茎大叶,根巨如碗,药市以大者为枕,紫地锦纹也。今人以庄浪出者为最,庄浪即古泾原陇西地,与《别录》相合”从以上的本草引证来看以及根据几部主要本草所附的大黄图看,可以发现除个别以外,基生叶有明显的掌状缺刻和有巨大的块状根茎。

从上述的特征可以判断我国古代的大黄主要应该属于掌叶组,而且很可能就是药用大黄和掌叶大黄,一千多年以来中药的正品大黄基本上就是这几种。另从文献资料来看,长期以来就有混乱的种类,如《新修本草》中所记载的产于幽,并以北渐细,气力不如蜀中者。

”从现在了解的资料来看,幽并以北的大黄与蜀大黄为不同的种,很可能是波叶大黄或华北大黄。

20世纪初叶,我国对大黄开始进行了化学研究,从40年代起,有人进行实验药理学的研究,并不断有新的生物活性物质发现,除了泻下作用以外,大黄已成为一个具有多种生物效应的中药,受到国内外科学工作者的重视。

最近以来,大黄的退热,止血、消炎以及在治疗尿毒症方面也有了新发现。

形态 为多年生高大草本,高2m左右。

根茎及根肥厚,黄褐色。茎直立,光滑无毛,中空。

基生叶有肉质粗状的长柄,约与叶片等长,叶片宽卵形或近圆形,径可达40cm,掌状半裂,裂片3~5(-7),每1裂片有时再羽裂或具粗齿,基部略呈心脏形;茎生叶较小,具短柄;托叶鞘状,膜质,密生短柔毛。圆锥花序顶生,数朵成簇,紫红色;花梗纤细,中下部有关节;花被片6,2轮,内轮椭圆形,长约1.5mm;雄蕊9,花药稍外露;花柱3,柱头头状。果枝多聚拢,瘦果有3棱,沿棱生翅,长8~11mm,宽6~7mm,顶端微凹,基部略呈心形,棕色。花期6~7月,果期7~8月。

(图见《中药志》.第1册.第2版.彩图2)

生境与分布 生于山地林缘或草坡,野生或栽培。分布于陕西、甘肃东南部、青海、四川西部、云南西北部及西藏东部。

唐古特大黄与掌叶大黄的主要区别为叶片深3裂,呈细长羽片状。花序分枝紧密,常直立,紧贴于茎上。

(图见《中药志》.第1册.第2版.25页.图18)分布于甘肃、青海、西藏东北部。

药用大黄与以上两种大黄的主要区别是叶浅裂,浅裂片呈大齿形或宽三角形,花较大,黄白色,花蕾椭圆形果枝开展。

(图见《中药志》第1册.第2版.26页.图19)生于山地林缘或草坡,野生或栽培。分布于湖北西部、河南西部、陕西南部、四川、贵州及云南西北部。

。【生药】:

栽培 宜于凉爽湿润气候,耐寒,怕高温多湿;以土层深厚、富含腐殖质的砂质壤土及石灰质壤土种植为好。

忌连作。用种子繁殖,春播、秋播均可,以秋播为宜。

秋播于7月中、下旬采种后立即进行,直播或育苗移栽。

直播:按行株距67×50cm开穴,每穴下种子5~8粒,覆土2cm左右。育苗:多半采用条播,按行距23~27cm开沟,深3~5cm,播幅约10cm,播后覆细土或草木灰,以不见种子为宜,然后盖草保湿,每亩用种量4~5kg。干旱时播种,播前需用温水浸种催芽,播后须浇水保湿。苗出齐后,注意除草;及时揭去育苗地的盖草。结合中耕除草进行匀苗、间苗,适时追施人畜粪水1~2次。

当苗高7~10cm时,直播者每穴留有1株壮苗;育苗地于秋季移栽定植,行株距同直播法,每穴栽苗1株。此外,亦可用子芽繁殖。在生长期间要常除草、松土和追肥,多施磷钾肥,适当追施氮肥。在7~8月间高温多雨季节易发生根腐病、疮痂病、叶斑病及轮纹病,应注意综合防治方法,选择地势较高的地块,进行轮作;保持栽田排水良好;发病前喷射1.1100的波尔多液;及时拔除病株或受害叶片,并用石灰消毒土壤。

金龟子、斜纹夜蛾幼虫为害,可用90%晶体敌百虫1000倍液喷杀;蚜虫,用40%乐果乳油1000倍液喷射。

采集 9~10月选择生长3年以上的植株,挖取根茎,切除茎叶、支根、刮去粗皮及顶芽,风干、烘干或切片晒干。掌叶大黄主产于甘肃岷县、文县、礼县、临县、武威,青海同仁、同德、贵德,西藏昌都与那曲地区,四川阿坝和甘孜藏族自治州。唐古特大黄主产于青海、甘肃祁连山北麓,西藏东北部及四川西北部亦有少量。

药用大黄产于四川北部、东部及南部盆地边缘,贵州北部、西部、云南西北部,湖北西部,陕西南部。

鉴别

性状 根茎圆柱形、马蹄形、腰鼓形或卵形,或纵剖为半圆柱形块状,长3~17cm,直径3~10cm;除尽外皮者,表面黄棕色或红棕色,较平滑,可见类白色的网状纹理(系类白色的薄壁组织夹有棕红色的射线),残留外皮或外皮未去尽者表面暗棕色,有纵横粗皱纹。

质坚实,有的中心较松软,横断面淡橙红色,颗粒性,皮部极狭,可见暗色形成层环纹,其内侧有细密的棕红色射线,髓占绝大部分,有多数星点(异型维管束)成环或散在,星点直径2~4cm。气清香,味苦,微涩,嚼之有砂粒感,并使唾液染成黄色。根圆柱形或类圆柱形,大小不等;表面黄棕色至红棕色,有时可见黄棕色与白色相间的网状纹理。

质较坚实,断面黄色至橙黄色,形成层环明显,木部发达,射线橙红色,髓小或无。3种大黄均以质坚实、气清香、味苦而微涩者为佳。

显微 根横切面:根木栓层及皮层大多已除去。

韧皮部筛管群明显;薄壁组织发达。形成层成环。木质部射线较密,宽2~4列细胞,内含棕色物;导管非木化,常1至数个相聚,稀疏排列。

本品薄壁细胞含草酸钙簇晶,并含多数淀粉粒。

根茎髓部宽广,其中常见粘液腔,内有红棕色物;异型维管束散在,形成层成环,木质部位于形成层外方,韧皮部位于形成层内方,射线呈星状射出。 ❶ 掌叶大黄粉末棕黄色,气微而特殊,味苦涩。

1)草酸钙簇晶极多,一般极大,直径21~135μm,棱角大多短钝,有的宽大;长尖或细尖,有的边缘棱角不清晰;另有簇晶呈不规则矩圆形或类长方形,也有一边较平截。 2)网纹导管和具缘纹孔导管多见,直径约至140μm,非木化;具缘纹孔椭圆形或斜方形,纹孔缘不甚明显,有的横向延长呈网状具缘纹孔导管;也有螺纹导管,小者直径约11μm;偶见环纹导管。 3)淀粉粒单粒大多圆球形,少数长圆形、多角形或类方形,直径3~32μm,脐点多明显,星状、十字状、三叉状、人字状、裂缝状或点状,大粒层纹明显;复粒较多,由2~7分粒组成,由2分粒组成的复粒大小悬殊,大者长约至49μm。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图78)❷ 唐古特大黄粉末棕黄色,气微而特殊,味苦涩。 1)草酸钙簇晶,类长方形或类方形,大小直径20~106μm,棱角大多宽而较尖,长短参差不齐,有的棱角短钝且不甚清晰;也有结晶一边平截似半簇晶状,或类似方晶。 2)导管主为网纹导管,也有螺纹导管,具缘纹孔导管较少,直径11~126(~144)μm,非木化;有的导管分子甚短,长仅54μm,于近导管分子端壁处具缘纹孔较易见到;偶见螺纹导管的螺纹交错或有连扣的环纹增厚。

3)淀粉粒极多,单粒类圆形或类长圆形,直径3~25μm,层纹不明显;复粒由2~10(~12)分粒组成。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图79)❸ 药用大黄粉末深黄棕色,气微而特殊,味苦涩。 1)草酸钙簇晶较多,大小不一,一般极大,直径35~155μm,棱角大多较宽而短尖,有的棱角细小,或棱角较尖而长短不齐;另有簇晶呈不规则矩圆形,棱角钝方或边缘棱角不甚清晰;也有簇晶呈类三角形。 2)导管以具缘纹孔导管及网状具缘纹孔导管为多见,也有网纹导管,直径约至160μm,稀至190μm,非木化;具缘纹孔大小不一,椭圆形、斜方形、六角形或横向延长,排列紧密;导管分子长短不一,有的长仅100μm,导管分子形状及相接形式亦不定,有的穿孔板位于侧壁,端壁尾尖。螺纹导管较少,细小者直径约16μm。 3)淀粉粒较多。单粒类圆形或长圆形,直径5~44μm,脐点裂缝状、点状、人字状、三叉状或十字状,有的不明显,大粒层纹粗而较稀;复粒较多见,由2~8分粒组成,有的分粒大小悬殊。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图80)

理化 大黄的薄层色谱 ❶ 取掌叶大黄、唐古特大黄、药用大黄样品粉末各0.1g,分别加甲醇20ml,冷浸1小时,滤过,取滤液5ml,置具塞试管中,于水浴上蒸去甲醇,残渣加水5ml溶解后,滴加盐酸0.5ml于水浴上水解30分钟,取出试管,立即用流水冷却,水解液用乙醚15m1分两次提取,合并乙醚提取液,蒸去乙醚,残渣加氯仿1ml溶解,作为供试品溶液。

另取大黄酸、芦荟大黄素、大黄素、大黄素甲醚及大黄酚对照品,加氯仿溶解,制成一定浓度的混合对照品溶液。

取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G板上,使成条状,以苯-甲酸乙酯-甲醇-甲酸-水(3∶1∶0.2∶0.05∶0.5)的上层液为第一次展开剂,以大黄酚、大黄素甲醚、大黄素、芦荟大黄素、大黄酸为对照。展距7cm,取出,晾干,再以己烷-石油醚(60~90℃)-甲酸乙酯-甲酸-水(3∶1∶1.5∶0.10.5)的上层液为第一次展开剂,以大黄酚、大黄素甲醚、大黄素、芦荟大黄素、大黄酸为对照。展距15cm,取出,晾干,在紫外灯(254nm)下检视,供试品与对照品均显5个黄色荧光条斑。

(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图14-1)❷ 取样品粉末0.1g,加甲醇6ml,振摇20分钟,滤过,滤液浓缩至干,残渣加甲醇0.5ml溶解,点于硅胶G板上,先以乙酸乙酯-甲醇-水(77:13:10)为展开剂,以大黄素、大黄酚为对照。展开6cm时取出,挥干,重复1次,再以苯-乙酸乙酯-甲酸(70.30·10)为展开剂,以大黄素、大黄酚为对照,展开10cm,置紫外光灯下检视,喷10%氢氧化钾-甲醇溶液,斑点大多数显红色。

(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图14-2)

加工炮制 常用炮制品有大黄片、酒大黄、酒熟大黄、大黄炭、醋大黄、清宁片等。 ❶ 大黄片 取原药材,除去杂质,大小个分开,略浸,捞出,淋润至透时,切厚片或小方块,晾干或低温干燥。

❷ 酒大黄 取大黄片,用黄酒拌匀,闷润至透,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。每大黄片100kg,用黄酒10kg。

❸ 酒熟大黄 取大黄片或块,用黄酒拌匀,闷约1~2小时至酒被吸尽,装入炖药罐或适宜容器内,盖严,隔水炖约24~32小时或置木甑内蒸至内外均呈黑色为度,取出晒干。每大黄片或块100kg,用黄酒30kg。

❹ 大黄炭 取大黄片置锅内,用武火加热,炒至表面焦黑色,内部深褐色,喷淋清水少许,灭尽火星,取出凉透。

❺ 醋大黄 取大黄片,用米醋拌匀,闷润至透,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。

每大黄片100kg,用米醋15kg。

❻ 清宁片 取大黄片或块,置锅内,加水满过药材,用武火加热,煮约2小时至烂时,加入黄酒(100∶30)搅拌,再煮成泥状,取出晒干,粉碎。

取过100目筛细粉,再与黄酒、炼蜜混合成团块状,置笼屉内蒸约2小时至透,取出揉匀,搓成直径约14mm的圆条,于50~55℃低温干燥,烘至七成干时,装入容器内,闷约10天至内外湿度一致,手摸有挺劲,取出,切厚片,晾干。每大黄100kg,用黄酒75kg,炼蜜40kg。

此外,尚有盐制、蜜制、药汁制等炮制方法。

贮藏 置阴凉干燥处,防蛀;酒大黄、酒熟大黄、醋大黄、清宁片,密闭,置阴凉干燥处。。【化学】:

从各种大黄中已分离并鉴定的化合物达130余种,包括蒽醌及其甙类、蒽酮类、双蒽酮及其甙类、茋类及其甙和没食子酸酯、萘类衍生物、色满酮及其甙类、苯基丁酮类、鞣质类等。

其中蒽醌类为其重要的代表性成分。游离蒽醌主要有:大黄酸(Rhein)、大黄素(Emodin)、大黄素甲醚(Physcion)、芦荟大黄素(Aloe-emodin)、大黄酚(Chrysophanol)等。蒽醌甙类主要有:大黄酚-1-葡萄糖甙、大黄酚-8-葡萄糖甙、大黄素-1-葡萄糖甙、大黄素-8-葡萄糖甙、大黄素甲醚-8-葡萄糖甙、大黄素甲醚-8-龙胆双糖甙、芦荟大黄素-8-葡萄糖甙、芦荟大黄素-3-葡萄糖甙、大黄酸-8-葡萄糖甙等。双蒽酮甙类化合物有番泻甙(Sennoside)A,B,C,D,E,F等。

芪及其甙类化合物有土大黄甙(Rhaponticin)、土大黄甙元(Rhapontigenin)和去氧土大黄甙(Deoxyrhaponticin)等。大黄中所含多种鞣质既有可水解型鞣质,又有缩合型鞣质[4]。

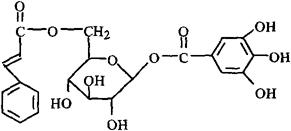

属水解型的鞣质及相关化合物有多种没食子酰葡萄糖和1-0没食子酰基-6-0-桂皮酰基-β-D-葡萄糖(1)等。属缩合型鞣质及其相关化合物有儿茶素、表儿茶素及其多聚体。

此外大黄中还含有多种苯基丁酮甙类化合物等[1~3]。

参考文献 [1] Chcm Pharm Bull 1986;34(8):3208,4083 [2] Phytochemistry 1988;27(5):1469,1473 [3] 大黄.中国医药科技出版社,1988:77 [4] 药学杂志(日) 1983;103(2):125。

【药理】:

❶ 泻下作用 大黄致泻的主要作用部位在大肠[1]。

大黄泻下的有效成分是蒽甙,主要是番泻甙[2]。蒽甙中的糖基本身虽无泻下效力,但能保护蒽甙在胃内不被水解和氧化而运输至大肠,为番泻甙脱去糖基后,其致泻活性丧失2/3;再进一步氧化,可全部失效。大黄久煮,蒽甙被水解、氧化而失效[3,4]。此外也可由小肠吸收,再经血流而排至大肠内,或经胆汁分泌而传送入大肠。

大黄能提高远段和中段结肠的张力并加强其推进性运动,抑制大肠内水分的吸收,使水分滞留于肠腔而促进排便[1,4]。大黄的泻下特点是不妨碍小肠对营养物质的吸收,其作用机制可能有肠壁神经丛的参与,为结肠内注入大黄酸引起的泻下可被预先注入4%利多卡因所抑制[1],也可能通过肠粘膜内cAMP含量增高而促进机体对肠道内水和电解质的分泌[5,6]。大黄还含有多量鞣质,因此小剂量不仅不引起泻下作用,且呈收敛作用;停药后,也往往出现继发性便秘。

❷ 抗感染作用大黄在体外对多种革兰氏阳性和阴性细菌都有抑制作用,其中较敏感的有葡萄球菌、溶血性链球菌、淋病双球菌、白喉杆菌、枯草杆菌、炭疽杆菌、副伤寒杆菌、痢疾杆菌等[7~10]。

抑菌的主要成份是大黄酸、大黄素和芦荟大黄素[10]。

抑菌机制主要是抑制菌体糖代谢中间产物的氧化和脱氢,抑制蛋白质和核酸的合成[11-13]。对从临床病人分离得到的金黄色葡萄球菌(NO 22)对多种抗生素产生了耐药性,用3.12 μg/ml大黄素处理后,可促使它对四环素耐药性的消除[14]。大黄长时期煎煮可破坏其泻下作用,而作为抑菌的主要有效成份蒽醌衍生物不仅不少而且增多[15]。

此外大黄有抗病毒作用,例如对流感病毒的抑制作用,国内不同作者以鸡胚体外筛选法进行的研究都获得一致的阳性结果[20,21]。近年来开展的中草药对乙型肝炎抗原体外抑制作用的研究证明大黄有效[22,23]。

大黄水浸剂(1.3)对多种真菌有抑制作用。一般在10%以下的较低浓度即有效,加热使抗真菌作用降低或失效,煎剂抑菌效力较浸出剂差[16,19]。大黄对某些人体寄生虫也有抑制和杀灭作用。大黄浸出物2×10-4和10-3浓度对溶组织阿米巴原虫分别有抑制和杀灭作用,初步证明对阴道滴虫也有效,临床从大黄提取总蒽醌或浸膏制剂曾用于治疗阴道滴虫病[24]。

❸ 止血作用 大黄粉及其醇提片治疗急性上消化道出血已屡见报道[25,28]大黄针剂,精制大黄片、生大黄片和大黄粉均有明显抗凝作用,大黄素甲醚和大黄酚则有明显促进血液凝固作用[29]。大黄中另有两种单体d-儿茶素及没食子酸能使血小板粘附及血小板聚集增加,此外两者均降低抗凝血酶Ⅲ活性、降低纤溶活性又有利于血凝[30]。

家兔iv100%大黄醇提取物后30min扩大型血小板由5.96±2.44%上升到13.58±2.86%(P<0.01),血小板聚集数由12.95±5.29个增加到29.04±4.84个(P<0.01),故大黄使血小板表面活性增大,聚集性增加使血液粘度增加[31,32]。大黄醇提片给小鼠ig后,可见其耳廓微动脉及微静脉血流变慢,有丝粒状红细胞聚集体出现,尤以微静脉内为最显著。对肾上腺素引起肠系膜循环障碍无明显对抗作用。家兔ig大黄醇提物后血浆比粘度及红细胞压积也略有增加[33]。

此外对家兔离体血管条及人的胃肠血管条有提高张力的作用,此点也有利于止血[34]。早年也证明大黄可改善毛细血管脆性,并促进骨髓制造血小板[35]。

❹ 利胆,治疗胰腺炎 大黄在古方中为治阳黄要药,临床已报道单味大黄,大黄醇提片、复方大黄治疗急性胰腺炎的疗效[36,39]。早已证明大黄可促进胆汁分泌。

并促使胆红素和胆汁酸分泌[40-41]。大黄煎剂及大黄5种提取物对大白鼠有明显促进胆汁和胰液的分泌。并使胰液淀粉酶活性下降,奥迪氏括约肌张力下降,胰蛋白酶活性下降.可能是大黄治疗急性胰腺炎的药效基础[42,43,47]。 又证明大黄及其炮制品对大鼠应激性及幽门结扎法两种实验性胃溃疡模型所致出血及出血病灶有防治作用[44]。

形态学观察可见病灶较对照组浅表,溃疡病灶少,面积小[45]。大黄在体内、外均抑制胃蛋白酶的消化作用[44,46]。此外大鼠由应激造成胃溃疡时,血浆内cAMP与cGMP均下降,因cGMP下降尤甚,故cAMP/cGMP上升,而酒炖大黄可使大鼠cAMP/cGMP之比值接近正常[48]。

❺ 抗炎、免疫作用 单体大黄注射液能对抗大白鼠关节炎,增强非特异性免疫作用,明显促进炎症细胞的吞噬作用,促进绵羊红细胞抗体IgG、IgM的作用及增加血清溶菌酶含量[49]。

生大黄煎剂20g/kg或40g/kgig对大鼠渗出性及增殖为主的炎症过程均有抑制作用,此作用先于泻下作用,并不以肾上腺完整为条件[50],对乙型肝炎抗原及甲胎蛋白免疫反应均有抑制作用[51]大黄生品与炮制品有明显或一定程度的抑制大鼠蛋清性“关节肿”的作用;醚提物有明显的抑制小鼠耳部炎症的作用;煎剂和醚提物除酒炖大黄外均具有明显的抑制大、小鼠棉球肉芽增生的作用;生醋炒、酒炒大黄醚提物使小鼠胸腺明显萎缩[52]。大黄中含B型血型物质,对O型人血清的抗B与抗A抗体血凝作用都显抑制作用,大黄的血型物质如经吸收入血,可中和O型IgG型抗A、抗B,使胎儿红细胞免遭这些抗体的特异结合,从而得到保护。故大黄可用于防治新生儿溶血病[53]。

❻ 抗肿瘤作用 大黄及其有效成分体外对某些瘤株有抑制作用[54~56]。

其乙醇浸出物对肉瘤37有抑制作用,大黄酸和大黄素对小鼠黑色素瘤及艾氏腹水瘤有抑制作用。其作用机理主要是抑制癌细胞的氧化和脱氢,大黄酸对瘤细胞的酵解也有明显的抑制作用[54]。

大黄蒽醌类衍生物大黄酸、大黄素和芦荟大黄素40mg/(kg·d),连续7d ip能延长P388白血病小鼠存活率。三者明显抑制P388癌细胞DNA、RNA和蛋白的合成。

IC50分别为46、50和80μg/ml。[3H]-TdR的IC50分别为65,55,79μg/ml,对[3H]-Urd的IC50分别为846,50和80μg/ml,对[3H]-Leu IC50为58、75、88μg/ml,表明大黄酸和大黄素的抑制作用较强,芦荟大黄素次之[57]。

❼ 对体内代谢的影响 大黄素、大黄酸、芦荟大黄素对大鼠肝线粒体呼吸链电子传递有明显抑制作用[58]。如对NADA脱氢酶(呼吸链复合体I)和琥珀酸脱氢酶(呼吸链复合体Ⅱ)有抑制作用[59]。

对大鼠线粒体的NADA脱氢酶有不同程度抑制作用,其中以大黄酸和大黄素作用最强,IC50分别为31.5、48.8μg/ml;大黄酚和大黄素甲醚无明显作用。大黄素、大黄素醇、大黄素甲醚、大黄素酸和大黄酸对NADH氧化酶有明显抑制作用,其中以大黄素作用最强,IC50为1.25μg/ml。

芦荟大黄素和大黄酚则不明显。

大黄素对琥珀酸脱氢酶和琥珀酸氧化酶有明显抑制作用,IC50分别为60和15.3μg/ml[60]。大黄使中枢神经系统前列腺素E及环核苷酸(cAMP)水平降低。能降低家兔因肺炎双球菌感染而引起的发热[61],对兔肾髓质中前列腺素F、血栓素B2、前列腺素E2、前列腺素D2、前列腺素A2的生物合成有抑制作用,并呈良好剂量相关;可能和抑制环氧化酶活性有关[62]。

家兔实验证明:大黄素、大黄酸和芦荟大黄素对兔肾髓质Na+-k+-ATP酶活性有较强的竞争性抑制作用。大黄素、大黄酸30mg/kg ig后2~4h尿量及尿中Na+、k+量明显增多[63]。给予大黄治疗的动物肝细胞糖元及核糖核酸的含量较对照组明显增多,肝细胞变性坏死物较对照组为轻[79]。20%煎剂1ml/kg生大黄对家兔CCl4中毒性肝炎可降低其死亡率,肝坏死显著降低,是治疗肝昏迷的辅助用药[64]。 大黄对正常及半饥饿状态下豚鼠,能提高其血清中蛋白质含量,使白蛋白,球蛋白比例正常[65]。并使血中的尿素氮和肌酐的含量降低[66-67]故临床用于肾病治疗[66]。

大黄对服胆固醇所致的高胆固醇血症家兔能明显降血清胆固醇、并使其胆固醇/总磷脂比值明显下降[24,68],其机制有人推测仅系大黄泻下而影响肠管对胆固醇吸收[69],临床用于治疗高血症[70,71]。

❽ 体内过程大黄所含蒽醌类衍生物po易吸收,2h后血药浓度达高峰,而由粪便和尿中排出者分别占摄入量的23.4%和22.8%,说明一半以上可能在体内破坏[72],蒽醌衍生物可在肝内与葡萄糖醛酸结合,形成脂溶性较低化合物,易于从尿排出,部分以游离状态的蒽醌衍生物排出,也可以从汗腺和乳汁等分泌物排出,可引起婴儿腹泻。

蒽醌衍生物在碱性尿中呈桔红色,应与血尿区别[77],用HPLC及薄层光密度法研究了大黄素甲醚18.7mg/kg ig后的体内过程得出:全血中Cmax雄性大鼠为40,9μg/ml,雌性为0.29μg/ml。tmax为6h。

组织分布:肝>肾>脑>肺>心。在72h内粪中原药排泻量为剂量的14.3%(雄性),22.51%(雌性),主要为游离型。

尿中原药排泻量均为0.12%左右。代谢产物主要为大黄素[24]。

大黄素甲醚在小鼠及大鼠的体内代谢产物有大黄酚、芦荟大黄素、大黄酸、6-羟基芦荟大黄素、大黄素酸等。大黄素在小鼠体内可转为大黄素甲醚及上述同样产物[74]。小鼠连续7d分别ip大黄素、大黄酸和芦荟大黄素42、47、44mg/kg。结果肝微粒体细胞色素p-450含量分别比对照组下降41.7%、51.9%和66.3%。

便戊巴比妥钠诱导的小鼠睡眠时间延长为18.7%、81.8%和64.3%。显示对肝内细胞色素P-450有抑制作用。此外并延缓NADPH对细胞色素P-450的还原作用[75]。

毒性 大黄毒性较低。曾有报告给大鼠连续给药3~9mo,而引起甲状腺腺瘤样变化以及肝组织退行性变化[79],故长期应用仍应注意。其毒性成分有人认为是泻下作用以外的其他毒性物质。蒽醌类衍生物对小鼠的LD50为:大黄素0.56g/kg;大黄素甲醚1.15g/kg;大黄酚10.0g/kg[9]。 大黄煎剂Ames试验未出现诱变作用[80]。

参考文献 [1] 代谢(日) 1973;临时增刊号:247 [2] J Pharm pharmacol 1953:5:282 [3] Dirll’s Pharmacology in Med.4th ed.McGraw-Hill,1971:980 [4] 中医杂志 1962;(2):31 [5] 上海中医杂志 1983;(3):49 [6] 山西医药杂志 1985;14(5)∶304 [7] Science 1949;11∶110 [8] 中华新医学报 1950;1(2)∶95 [9] 微生物学报 1960;8(2)∶171 [10] 药学学报 1962;9∶757 [11] 生物化学和生物物理学报 1963;3:426 [12] 生物化学和生物物理学报 1964;4:151 [13] Indian J Exp Biol 1980;18∶478 [14] 南京药学院学报 1985;16(2):48 [15] 中药通报 1983;8(3):18 [16] 中华医学杂志 1958;44(8):754 [17] 中华皮肤病杂志 1958;6(3);211 [18] 中华医学杂志 1962;48(12)∶781 [19] 中华皮肤科杂志 1957;5(4):286 [20] 中华医学杂志 1960:46(6):485 [21] 微生物学报 1960;8:164 [22] 天津医药 1976;6:283 [23] 乙型肝炎防治研究(河南省卫生局防治肝炎协作组) 1977 [24] 新医药杂志 1974;(5):34 [25] 江西中医药 1983;(5):10 [26] 中成药研究 1982;(10):25 [27] 北京医学 1982;(2):67 [28] 中草药 1984;(9):30 [29] 中成药研究 1983;(4):30 [30] 中西医结合杂志 1985;5(9):555 [31] 中草药 1986;17(11):27 [32] 山西医药杂志 1985;14(6):342 [33] 山西医药杂志 1985;14(6):339 [34] 中草药 1981;12(10):31 [35] 中华医学杂志 1954;40(9):731 [36] 中西医结合杂志 1982;2(2):85 [37] 中草药 1982;13(7):38 [38] 上海中医药杂志 1980;(2):15 [39] 中成药研究 1984;(2):18 [40] Bull Bid Med Exp USSR 1939;7:49 [41] 新医药杂志 1974;5:34 [42] 中西医结合杂志 1987;7(3):166 [43] 中药通报 1985;10(4):41 [44] 中药通报 1985;10(2):17 [45] 中药通报 1987;12(3):50 [46] 中草药 1982;13(4):25 [47] 中药通报 1981;6(3):25 [48] 中西医结合杂志 1984;4(10):622 [49] 中药研究文献摘要·1962-1974· 科学出版社, 1979:46 [50]中西医结合杂志 1985;5(11):691 [51] 第一届全国中医学术会议交流资料, 1979 [52] 中药通报 1985;10(6):18 [53] 中国免疫学杂志 1987;3(5):299 [54] 新医药杂志 1974;(5):34 [55] J Natl Cancer Inst 1952;13:139 [56] 药学学报 1966;13:363 [57] 中国药科大学学报 1989;20(3):155 [58] 南京药学院学报 1986;17(3):240 [59] 南京药学院学报 1987;22(1):12 [60] 中国药科大学学报 1988;19(4):282 [61] 中西结合杂志 1986;6(2):106 [62] 中西结合杂志 1989;9(3):161 [63] 药学学报 1988;23(1):17 [64] 中西结合杂志 1986;6(1):41 [65] 中草药 1985;16(8):27 [66] 山东中医杂志 1982;(6):362 [67] 中西结合杂志 1981;(2):98 [68] 药学杂志 1957;77:1303 [69] 代谢(日) 1973;临时增刊号:253 [70] 湖北中医杂志 1985;(2):封三 [71] 福建中医药 1983;(1):19 [72] 药学学报 1963;10(9):525 [73] 中国药科大学学报 1988;19(3):179 [74] 南京药学院学报 1985;16(1):72 [75] 中国药科大学学报 1988;9(2):110 [76] 中成药研究 1984;增刊2期:44 [77] 中药药理学,上海科学技术出版社,1986:44 [78] CA 1950;44:2654g CA 1965;63:11231 [80] 贵州医药 1985;9(1):54。

【药性】:

性味 苦,寒。

❶ 《本经》:“苦,寒。”

❷ 《吴普本草》:“神农、雷公:苦,有毒。扁鹊:苦,无毒。李氏:小寒。

”

❸ 《别录》:“大寒。”

❹ 《药性论》:“苦、甘。”

❺ 《药品化义》:“苦,带辛。”

❻ 《药物图考》:“鲜时尝之苦轻涩重而酸,干质尝之苦、涩相等而亦酸;其茎酸味较多。”

❼ 《药品辨义》:“大苦带辛。”

❽ 《医学衷中参西录》:“凉。”

❾ 《本草品汇精要》:“大寒泄。”

❿ 《中药大辞典》:“苦,寒。” ⑾《中国药典》:“苦,寒。”

归经 入脾、胃、大肠、肝、心包经。 ❶ 《汤液本草》:“入手、足阳明经。”

❷ 《本草蒙筌》:“归胃、大肠经。”

❸ 《银海精微》:“归胃经。”

❹ 《本经逢原》:“归胃、大肠、心包、膀胱、小肠经。”

❺ 《本草求真》:“归胃、大肠、肝经。”

❻ 《长沙药解》:“归胃、脾、肝经。”

❼ 《纲目》:“归胃、大肠、脾、肝、心包经。”

❽ 《本草汇》:“归脾经,兼入胃、大肠、肝、心包经。”

❾ 《本草汇言》:“归胃、大肠、脾、肝、心包、肝经。”

❿ 《本草再新》:“归脾、肝、心经。” ⑾《罗氏会约医镜》:“归胃、大肠、脾、肝经。” ⑿《麻科活人全书》:“归胃、大肠、脾、三焦经。” ⒀《本草害利》:“归胃、大肠、脾、肝、心经。” ⒁《本草经解》:“归小肠、心、三焦经,兼入胃、大肠经。” ⒂《中药大辞典》:“归胃、大肠、肝经。”

功效 泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经。

主治 实热便秘,食积停滞,肠痈腹痛,湿热黄疸,血瘀经闭,牙痛,衄血,目赤,咽肿,癥瘕积聚,时行热疫,痈肿疮疡,化脓性皮肤病,跌打损伤,水火烫伤。 ❶ 《本经》:“下瘀血,血闭,寒热,破癥瘕积聚,留饮宿食,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷(‘水谷’一作‘水谷道’),调中化食,安和五脏。”

❷ 《别录》:“平胃,下气,除痰实,肠间结热,心腹胀满,女子寒血闭胀,小腹痛,诸老血留结。”

❸ 《药性论》:“主寒热,消食,炼五脏,通女子经候,利水肿,破痰实,冷热积聚,宿食,利大小肠,贴热毒肿,主小儿寒热时疾,烦热,蚀脓,破留血。”

❹ 《日华子本草》:“通宣一切气,调血脉,利关节,泄壅滞、水气,四肢冷热不调,温瘴热痰,利大小便,并敷一切疮疖痈毒。”

❺ 《纲目》:“主治下痢赤白,里急腹痛,小便淋沥,实热燥结,潮热谵语,黄疸,诸火疮。”

❻ 《安徽中草药》:“泻热通便,破积行瘀。主治胃肠实热便闭、腹满胀痛,热病发斑、吐血,痢疾腹痛,血瘀经闭,跌打损伤,急性阑尾炎,水火烫伤,麦粒肿。

”

❼ 《中药大辞典》:“泻热毒,破积滞,行瘀血。治实热便秘,谵语发狂,食积痞满,痢疾初起,里急后重,瘀停经闭,癥瘕积聚,时行热疫,暴眼赤痛,吐血,衄血,阳黄,水肿,淋浊,溲赤,痈疡肿毒,疔疮,汤火伤。”

用法用量 内服:煎汤(用于泻下,不宜久煎)3~30g;或入丸、散。外用:研末用水或醋调敷。

使用注意 凡表证未罢,血虚气弱,脾胃虚寒,无实热、积滞、瘀结,以及胎前、产后、均应慎服。 ❶ 《本草经集注》:“黄芩为之使。”

❷ 《药性论》:“忌冷水,恶干漆。”

❸ 《本草经疏》:“凡血闭由于血枯,而不由于热积;寒热由于阴虚,而不由于瘀血;癥瘕由于脾胃虚弱,而不由于积滞停留;便秘由于血少肠燥,而不由于热结不通;心腹胀满由于脾虚中气不运,而不由于饮食停滞;女子少腹痛由于厥阴血虚,而不由于经阻老血瘀结;吐、衄血由于阴虚火起于下,炎烁乎上,血热妄行,溢出上窍,而不由于血分实热;偏坠由于肾虚,湿邪乘虚客之而成,而不由于湿热实邪所犯;乳痈肿毒由于肝家气逆,郁郁不舒,以致营气不从,逆于肉里,乃生痈肿,而不由于膏粱之变,足生大疔,血分积热所发,法咸忌之,以其损伤胃气故耳。”

❹ 《本草汇言》:“凡病在气分,及胃寒血虚,并妊娠产后,及久病年高之人,并勿轻用大黄。”

❺ 《本经逢原》:“肾虚动气及阴疽色白不起等症,不可妄用。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配芒硝、枳实,治肠腑燥结。

❷ 配黄连、黄芩,治吐血衄血。

❸ 配桂枝、桃仁,治经闭,积聚,热入血室。

❹ 配水蛭、虻虫,治血痹虚劳。

❺ 配紫花地丁、蒲公英,治疔疮,肿毒。

❻ 配牡丹皮,治肠痈。

方选和验方 ❶ 大承气汤(《伤寒论》)治阳明腑实,大便秘结,胸脘痞闷,腹部胀满,硬痛拒按,长则潮热谵语,苔黄厚而干或焦黄起刺,脉沉实;热结旁流,虽下利清水臭秽,而腹满痛不减,按之坚硬,口干舌燥,脉滑数;热厥,瘟病或发狂之属里热实证者:大黄12g(后下),厚朴、枳实各15g,芒硝9g(后下)。水煎服。

❷ 大陷胸汤(《伤寒论》)治太阳病脉浮而动数,头痛发热,微盗汗出,而反恶寒,表未解,医反下之,以致邪热内陷,所热互结而成以结胸,短气躁烦,心中懊 ,心下痛,按之不硬,脉沉而紧者:大黄、芒硝各10g,甘遂1g。水煎,滤芒硝,冲甘遂末服。

,心下痛,按之不硬,脉沉而紧者:大黄、芒硝各10g,甘遂1g。水煎,滤芒硝,冲甘遂末服。

❸ 三物备急丸(《金匮要略》)治心腹诸卒暴百病,中恶客脾,心腹胀满,卒痛如锥刺,气急口噤,停尸卒死等症:大黄、干姜、巴豆各30g,上药共为散。成人每服0.6~1.5g,小儿酌减,用米汤或温水送下。

❹ 大黄附子汤(《金匮要略》)治寒积实症,症见腹痛便秘,胁下偏痛,发热,手足厥逆脉紧弦:大黄9g,炮附子9g,细辛3g。

水煎服。

❺ 大黄硝石汤(《金匮要略》)治黄疸腹泻,小便不利而赤,自汗出,表和里实当下者:大黄、黄柏、硝石各12g,栀子10g。

水煎服。

❻ 大黄黄连泻心汤(《伤寒论》)治邪热壅滞,心下痞,按之濡,其关上脉浮,及心火亢盛,吐血,衄血等症:大黄60g。

黄连、黄芩各30g,上3味以水600ml,煮取200ml,顿服之。

❼ 大黄 虫丸(《金匮要略》)治五劳虚极羸瘦,腹满,不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑:大黄、生地各300g,黄芩60g,甘草90g,桃仁、芍药、杏仁各120g,干漆、

虫丸(《金匮要略》)治五劳虚极羸瘦,腹满,不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑:大黄、生地各300g,黄芩60g,甘草90g,桃仁、芍药、杏仁各120g,干漆、 虫各30g,水蛭100枚,虻虫,蛴螬各45g。炼蜜丸。每日10~20g,分2次温酒送服。

虫各30g,水蛭100枚,虻虫,蛴螬各45g。炼蜜丸。每日10~20g,分2次温酒送服。

❽ 大黄丸(《圣济总录》)治虚劳骨蒸,心神烦躁,大小便难,四肢疼痛:大黄、黄芩、黄连、当归、赤茯苓、黄芪、干地黄、赤芍、柴胡各10g,栀子15g。

共为细末,炼蜜为丸。

梧子大小,每服20丸,不拘时服。

❾ 大黄汤(《证治准绳》)治妇人血瘀不消,及扑损血瘀:生大黄、桃仁、生姜、地黄各10g,肉桂、郁李仁各6g。

水煎服。

❿ 大黄牡丹汤(《金匮要略》)治肠痈脓未成,少腹肿痞,按之即痛,如淋,小便自调,时时发热,自汗出,变恶寒,脉迟滑者:大黄15g(后下),牡丹皮12g,桃仁50个,芒硝10g(后冲)。 ⑾雪煎方(《圣惠方》)治热病狂语及诸黄:川大黄150g(微炒),捣细罗为散,腊月雪水500ml,煎如膏,每服不计时候,以冷水调10g服之。 ⑿大黄汤(《素问病机气宜保命集》)治泄痢久不愈,脓血稠粘,里急后重,日夜无度,久不愈者:大黄30g,细锉,好酒400ml,同浸半日,再同煎至300ml,去大黄不用,将酒分为2服,顿眼之。

痢止,1服,如未止,再服,以利为度,服芍药汤和之。痢止,再服黄芩汤和之,以微其毒也。

⒀无极丸(《医林集要》)治妇人经血不通,赤白带下,崩漏不止,肠风下血,五淋,产证积血、癥瘕腹痛,男子五劳七伤,小儿骨蒸潮热等症:锦纹大黄500g,分作4份,1份用童便200ml,食盐6g,浸1日,切晒;1份用醇酒200ml,浸1日,切晒,再以巴豆仁35粒同炒,豆煮,去豆不用;1份用红花120g,泡水200ml,浸1日,切晒;1份用当归120g,入陈醋200ml,同浸1日,去归,切晒,为末。炼蜜丸梧子大,每服50丸,空心温酒下,取下恶物为验。未下再服。 ⒁神明度命丸(《千金方》)治久患腹内积聚,大小便不通,气上抢心,腹中胀满,逐害饮食:大黄、芍药各60g。上2味末之,蜜丸,服如梧子4丸。日3,不知,可加至6~7丸,以知为度。

⒂千金散(《普济方》)治大人小儿脾癖,并有疳者:锦纹大黄90g,为极细末,陈醋400ml,砂锅内文武火熬成膏,倾在新砖瓦上,日晒夜露3朝夜,将上药起下,再研为细末;后用硫黄30g,官粉30g,将前项大黄末30g,3味再研为细末。10岁以下小儿,每服可重1.5g,食后临卧米饮调服。

此药忌生硬冷荤鱼鸡鹅一切发物。

服药之后,服半月白米软粥。

如服不愈时,半月之后再服。 ⒃清宁丸(《银海指南》)去五脏湿热秽浊,治饮食停滞,胸腕胀痛,头晕口干,二便秘结:大黄5kg,切作小块,用淋水洗透,以侧柏叶铺甑,入大黄,蒸过晒干。

以好酒5kg浸之,再蒸收晒干。另用桑叶、桃叶、槐叶、大麦、黑豆、绿豆各1kg,每味煎汁蒸收1次,仍用侧柏叶铺甑蒸过晒干,再蒸再晒。制后再用半夏、厚朴、陈皮、白术、香附、车前各1kg,每味煎汁蒸收如上法,蒸过晒干,再用好酒1kg,制透,炼蜜丸如梧子大,每服3~6g,或为散亦可。 ⒄水解散(《千金方》)治时行头痛壮热一二日:桂心、甘草、大黄各6g,麻黄120g。上4味,治下筛,患者以生熟汤浴讫,以暖水服2g,日3,覆取汗,或利便瘥。 ⒅大黄汤(《圣济总录》)治眼暴热痛,眦头肿起:大黄、枳壳、赤芍各100g,山栀子仁、黄芩各60g。

以上5味粗捣筛,每服10g,水300ml,煎至7分,去滓,食后临卧服。 ⒆金黄散(《妇人良方》)治奶痈:川大黄、粉草各30g。

上为细末,以好酒熬成膏,倾在盏中放冷,摊纸上贴痛处,仰面卧至五更。贴时先用温酒调(服)20ml,明日取下恶物,相度强弱用药,羸弱不宜服。 ⒇大黄麦芽汤(浙江中医杂志 1985;(5))治急性黄疸型肝炎:酒蒸大黄40g,生麦芽30g。(儿童酌减)水调服。 (21)复方大黄止血汤(中医杂志 1985;(9))用于外科手术创面止血:大黄50g,黄连20g,氢氧化钙50g。上药浸泡后煮沸30分钟,取澄清液高压消毒后备用。用时以消毒纱布浸液敷于创面止血。 (22)中医杂志 1988;(8):“治带状泡疹:生大黄2份,五倍子1份,芒硝1份。共为末,过120目筛,加凡士林配成30%软膏,贴敷患处,隔日换药1次。” (23)福建中医药 1991;(5):“治产后高热:大黄、厚朴各12g,枳实、元胡粉(冲服)、石膏各15g,连翘、蒲公英各10g,青陈皮各6g。水煎服。”

单方应用 ❶ 《圣惠方》:“治肺痈,鼻中生疮,肿痛:川大黄0.3g(生用),黄连0.3g(去须),麝香3g(细研)。上药,捣细罗为散,研入麝香令匀,以生油旋调,涂于鼻中。”

❷ 《补缺肘后方》:“治痈肿:大黄捣筛,以苦酒和,贴肿上,燥易,不过三;即瘥减,不复作,脓自清除。”

❸ 《圣惠方》:“治口疮糜烂:大黄、枯矾等份。为末以擦之,吐泻。”

❹ 《救急方》:“治火丹赤肿遍身:大黄磨水频刷之。”

❺ 《卫生宝鉴》:“治冻疮皮肤破烂,痛不可忍:川大黄为末,新汲水调,搽冻破疮上。”

❻ 《夷坚志》:“治汤火灼伤:庄浪大黄(生研),蜜调涂之,不唯止痛,又且灭瘢。”

❼ 《三因方》:“治从高坠下,及木石所压,凡是损伤,瘀血凝积,气绝欲死,并久积瘀血,烦躁疼痛,叫呼不得及折伤等:大黄30g(酒蒸),杏仁3~7粒(去皮、尖)。上药研细,酒200ml,煎至6分,去滓,晨服,次日取下瘀血即愈。若便觉气绝不能言,取药不及,急擘开口,以热小便灌之。

”

❽ 《濒湖集简方》:“治打仆伤痕,瘀血滚注或作潮热者:大黄末,姜汁调涂,1夜,黑者紫,2夜,紫者白也。”

❾ 浙江中医杂志1984;(9):“治胆石症:大黄20g,煎液500ml,1次服下,2次服大黄10g,煎液300ml,连服5日。”

❿ 上海中医药杂志:“治胆道出血:制大黄20~30g,水煎温服,日服1~2剂。” ⑾大黄软膏(四川中医 1989;(6))治各种疖痈、头疽、手足疔疮,外伤感染一切急性化脓性感染疾病的溃后脓液较多者:生大黄100g,加水300ml,煎煮20分钟后过滤,再加同量水煎煮15分钟过滤,合并2次滤液浓缩至100ml,按100g凡士林加入30ml大黄煎出液,制成大黄软膏。根据创面大小摊于纱布上外贴。 ⑿北京中医杂志 1984;(2):“治急性黄型疸肝炎:以乙醇提取大黄,精制,配成注射液(1ml相当于生药0.5g)与10%葡萄糖液200~300ml,静脉滴注。每日1次。”。【医药家论述】:

❶ 王好古《汤液本草》:“大黄阴中之阴药,泄满,推陈致新,去陈垢而安五脏,谓如戡定祸乱以致太平无异,所以有将军之名。入手足阳明,以酒引之,上至高巅,以舟楫载之,胸中可浮。以苦泄之性峻至于下,以酒将之,可行至高之分,若物在巅,人迹不至,必射以取之也。故太阳阳明、正阳阳明承气汤中,俱用酒浸,惟少阳阳明为下经,故小承气汤中不用酒浸也。杂方有生用者,有面裹蒸熟者,其制不等。

”

❷ 方虾《本草切要》:“凡蕴热之症,藏府坚涩,直肠火燥而大便秘;痈肿初发,毒热炽盛而大便结;肥甘过度,胃火盛而便结;纵饮太盛,脾火盛而大便结;必用苦寒,以大黄可也。至若跌扑损伤,血有所瘀,闭而不行,用桃仁、红花之剂,必加酒炒大黄。

又有阳明胃火,痰诞壅盛,喉闭乳蛾,腮颊肿痛连及口齿,用清痰降火之剂,必加姜制大黄。若光明科以之治目,在眼初发时,以之泻火可也;疮肿科以之散热拔毒,在红肿时解毒可也。

如产后去血过多,血虚闭而便不行,当用养血润肠之剂,必禁大黄为要。

又若老人气虚血闭,当用麻仁丸,肥人痰闭,当用半硫丸,大黄亦所必戒。治者不可畏而不用,亦不可忽而轻用。若元虚不足者不可用,恐正气耗而亡阳。

风寒表证未解不可用,恐里气一虚,表邪内陷也。里证当下,脉劳无力不可用,恐热邪去而正气脱也。故阳证当下,误下早而表邪内陷成结胸;里证当下,误下早而余邪留结成痞气,是用大黄之误也。《要诀》曰,气血者,有形无形之分也,如热在气分,无形之邪也,热在血分,有形之邪也,有形之邪当用大黄荡涤之,若无形之邪而用大黄,是谓诛伐无过,误之甚矣。

然张仲景立大陷胸汤丸,皆用大黄,实泻胸胃血分之邪,若结胸在气分,则用小陷胸汤,痞满在气分,则用半夏泻心汤,如是则气分、血分之别,若冰炭之不同矣,可忽乎哉?❸ 李时珍《纲目》:“大黄,乃足太阴、手足阳明、手足厥阴五经血分之药,凡病在五经血分者,宜用之。若在气分用之,是谓诛伐无过矣。

泻心汤治心气不足吐血衄血者,乃真心之气不足,而手足厥阴心包络、足厥阴肝、足太阴脾、足阳明胃之邪火有余也,虽曰泻心,实泻四经血中之伏火也。又仲景治心下痞满、按之软者,用大黄黄连泻心汤主之,此亦泻脾胃之湿热,非泻心也。

病发于阴而反下之,则作痞满,乃寒伤营血,邪气乘虚结于上焦,胃之上脘在于心,故曰泻心,实泻脾也。《素问》云:‘太阴所至为痞满。’又云:‘浊气在上则生 胀是矣。病发于阳而反下之,则成结胸,乃热邪陷入血分,亦在上脘分野,仲景陷胸汤、丸,皆用大黄,亦泻脾胃血分之邪,而降其浊气也。

胀是矣。病发于阳而反下之,则成结胸,乃热邪陷入血分,亦在上脘分野,仲景陷胸汤、丸,皆用大黄,亦泻脾胃血分之邪,而降其浊气也。

若结胸在气分,则只用小陷胸汤,痞满在气分,则用半夏泻心汤矣。’成无己《注解伤寒论》亦不知分别此义。”

❹ 缪希雍《本草经疏》:“《经》曰,实则泻之。大黄气味大苦大寒,性禀直遂,长于下通,故为泻伤寒温病、热病、湿热、热结中下二焦,二便不通,及湿热胶痰滞于中下二焦之要药,祛邪止暴,有拨乱反正之殊功。”

❺ 张景岳《本草正》:“大黄,欲速者生用,泡汤便吞;欲缓者熟用,和药煎服。气虚同以人参,名曰黄龙汤;血虚同以当归,名玉烛散。

佐以甘草、桔梗,可缓其行,佐以芒硝、厚朴,亦助其锐。用之多寡,酌人实虚,假实误用,与 相类。”

相类。”

❻ 刘若金《本草述》:“大黄,《本经》首曰下瘀血、血闭,固谓厥功专于血分矣。阳邪伏于阴中,留而不去,是即血分之结热,唯兹可以逐之。《本草》所谓肠间结热,胸腹胀满,亦指热之结于血中者而言。如仲景治痞满及结胸证,胥用大黄,乃时珍能晰其微,谓用之以泻脾邪,初不干于气分也,是非其一端可以类推者乎。

”

❼ 张锡纯《医学衷中参西录》:“大黄,味苦,气香,性凉,能入血分,破一切瘀血,为其香气,故兼入气分,少用之亦能调气,治气郁作痛。其力沉而不浮,以攻决为用,下一切癥瘕积聚,能开心下热痰以愈疯狂,降肠胃热实以通燥结,其香窜透窍之力,又兼利小便。

性虽趋下,而又善清在上之热,故目疼齿疼,用之皆为要药。又善解疮疡热毒,以治疔毒,尤为特效之药(疔毒甚剧,他药不消者,当重用大黄以通其大便自愈)。其性降胃热,并能引胃气下行,故善止吐衄,仲景治吐血衄血有泻心汤,大黄与黄连、黄芩并用。《本经》谓其能推陈致新,因有黄良之名。

仲景治血痹虚劳,有大黄 虫丸,有百劳丸,方中皆用大黄,是真能深悟推陈致新之旨者也。凡气味俱厚之药,皆忌久煎,而大黄尤甚,且其质经水泡即软,煎一二沸,药力皆出,与他药同煎宜后入。

虫丸,有百劳丸,方中皆用大黄,是真能深悟推陈致新之旨者也。凡气味俱厚之药,皆忌久煎,而大黄尤甚,且其质经水泡即软,煎一二沸,药力皆出,与他药同煎宜后入。

若单用之,开水浸服即可。

若轧作散服之,一钱之力可抵煎汤者四钱。大黄之力虽猛,然有病则病当之,恒有多用不妨者。是以治癫狂其脉实者,可用60g,治疔毒之毒热甚盛者,亦可用至30g,盖用药以胜病为准,不如此则不能胜病,不得不放胆多用也。

”

❽ 张德裕《本草正义》:“大黄,迅速善走,直达下焦,深入血分,无坚不破,荡涤积垢,有犁庭扫穴之功。生用者其力全,迅如走丸,一个不留,除邪而不伤正气;制过者其力已缓,颇难速效。东垣谓治在上者,非酒不至,必用酒浸,引上至高之分,驱热而下,未免矫揉造作,用违其长。但久制者,可从小便以导湿热,惟清宁丸能有此功,而寻常之酒制军,非其伦比。

近人亦有谓生者走后阴,熟者走前阴,殊不确也。《金匮》泻心汤治吐血衄血,明是阳亢上逆,迫血妄行,故以大黄、芩、连直折其炎上之势,而乃云心气不足,必是传写有误,致令古今诸家,为此节作说解者,皆嗫嚅而不可解,不若《医宗金鉴》径改为心气有余,何等直捷爽快。

承气法得枳实则其行尤速,得芒硝则软坚,可化燥矢为溏粪。但其味大苦,最伤胃气,胃弱者得之,无不减食,且不知味,苟非湿热蕴结,不必轻率采用。”

❾ (日)吉益为则《药征》:“大黄主通利结毒也,故能治胸、腹满、腹痛及便闭,小便不利,旁治发黄瘀血肿脓。考征:大陷胸汤证曰,从心下至少腹硬满而痛(以上一方,大黄六两);小承气汤证曰,腹微满,大便不通;厚朴三物汤证曰,痛而闭者;大黄甘遂汤证曰,少腹满如敦状,小便微难;大承气汤证曰,腹满痛者;大黄消石汤证曰,黄疸腹满,小便不利;桃核承气汤证曰,少腹急结;大黄牡丹汤证曰,少腹肿痞;大黄甘草汤证不具也;调胃承气汤证曰,腹胀满,又曰大便不通。

(以上九方,大黄皆四两)大黄附子汤曰,胁下偏痛;抵当汤证曰,少腹鞭满;大黄黄连泻心汤曰,心下痞,按之濡:桂枝加大黄汤曰,大实痛(以上四方,大黄或三两、或二两、一两、而亦四两之例)。历观此诸方,张仲景氏用大黄者,特以利毒而已,故各陪其主药,而不单用焉。

合厚朴、枳实则治胸腹满;合黄连则心下痞;合甘遂、阿胶则治水与血;合水蛭、虻虫、桃仁则治瘀血;合黄檗、栀子则治发黄:合甘草则治急迫;合芒硝则治坚块也。学者审诸,仲景方中用大黄者,不止于兹,而以其用之之征,显然著明于兹,故不复游赘也。”

- 金石滩是什么意思

- 金石略是什么意思

- 金石祛伪是什么意思

- 金石称例是什么意思

- 金石篆刻是什么意思

- 金石粹编是什么意思

- 金石索是什么意思

- 金石索是什么意思

- 金石索是什么意思

- 金石索是什么意思

- 金石索是什么意思

- 金石经眼录是什么意思

- 金石续编是什么意思

- 金石缘是什么意思

- 金石缘是什么意思

- 金石莂是什么意思

- 金石萃编是什么意思

- 金石萃编是什么意思

- 金石萃编是什么意思

- 金石萃编是什么意思

- 金石萃编校字记是什么意思

- 金石萃编(正续补正)是什么意思

- 金石萃编补正是什么意思

- 金石萃编补略是什么意思

- 金石萃编补目是什么意思

- 金石表是什么意思

- 金石订例是什么意思

- 金石过眼录是什么意思

- 金石遗文是什么意思

- 金石遗文录是什么意思

- 金矿床地质及找矿方法是什么意思

- 金矿床地质学是什么意思

- 金矿找矿矿物学是什么意思

- 金矿物鉴定手册是什么意思

- 金矿钻探技术是什么意思

- 金砂丸是什么意思

- 金砂丹是什么意思

- 金砂丹是什么意思

- 金砂散是什么意思

- 金砂散是什么意思

- 金砂散是什么意思

- 金砺是什么意思

- 金砺用(作砺)是什么意思

- 金硫丁二钠是什么意思

- 金硫代硫酸钠是什么意思

- 金硫葡糖是什么意思

- 金硫醋苯胺是什么意思

- 金碗是什么意思

- 金碧山水是什么意思

- 金碧峰是什么意思

- 金碧峰神运钵盂是什么意思

- 金碧辉煌是什么意思

- 金碧辉煌是什么意思

- 金碧辉煌是什么意思

- 金碧辉煌是什么意思

- 金碧魂是什么意思

- 金礞石是什么意思

- 金礞石是什么意思

- 金祎是什么意思

- 金祖涛是什么意思