𪤁土lou soil

自然褐土经过长期耕种熟化和施加土粪堆集覆盖形成的一种人为土壤。本土类在中国第一次全国土壤普查(1959)开始命名,中国土壤分类暂行草案(1978)和第二次全国土壤普查分类(1988)归入半淋溶土土纲,褐土土类、𪤁土亚类。《中国土壤系统分类》(首次方案,1991)归入人为土纲,旱耕人为土亚纲,𪤁土土类。 在美国土壤系统分类中相当于新成土; 或联合国世界土壤图(1988)图例中的人为土。集合土类(Anthrosols)。它主要分布于陕西渭河两岸黄土阶地,渭河支流的高阶地上; 在山西西南部,河南西部也有一定面积的分布。

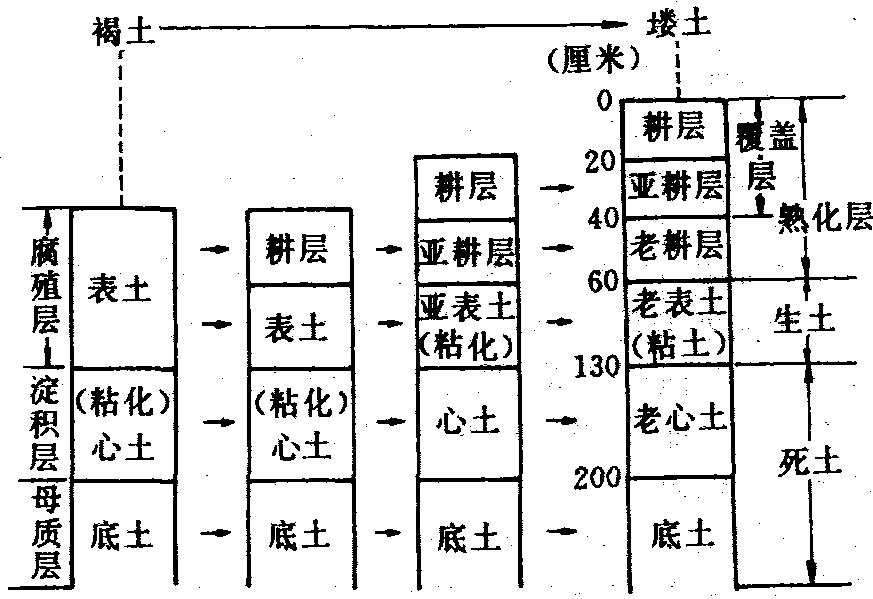

形成条件与成土过程 𪤁土形成于暖温带半湿润气候,年降水量450~700毫米,大部分降于7~9月,冬春干旱,年平均气温13~16℃,无霜期约180~250天; 母质为黄土或黄土状沉积物; 地形多为比较平坦的阶地,原自然土壤为褐土。本区是中国古老农业区,栽培历史悠久,随着耕种年代的增加,每年在土壤上施加大量土粪。这类肥料系由半发酵的厩肥、人粪尿和各种日常垃圾与黄土混合组成,其中黄土占70%~80%,一般每公顷每年施用7.5~15吨,高的可达30~37.5吨。数千年的耕作、施加土粪和轮作倒茬活动,使土壤熟化度提高,创造了深厚的熟化覆盖层,加上下伏褐土发生层次,构成了𪤁土特殊的剖面构型,这就是𪤁土化过程。𪤁土各个阶段的剖面构型变化如图1。

图1 褐土形成𪤁土过程示意图

𪤁土的熟化覆盖层厚度因地面坡度,距分水岭远近,土地利用历史和土壤侵蚀程度等不同而异,厚的达60~80厘米,薄的不过20~30厘米,有的覆盖层全部被侵蚀而露出原褐土的钙积层或母质,变为当地农民称之为“白𪤁土”(见彩图36)。

基本性状 ❶形态特征,𪤁土剖面构造可分成两大层段:上部层段是熟化覆盖层,包括耕作层、犁底层、老耕作层,其厚度一般为50厘米左右;下部为下垫褐土层,可清楚辨认出原褐土的古耕层、粘化层、钙积层、母质层。耕层成土年龄短,受耕种影响大,由于每季耕翻,年年施土粪,故比较疏松,粒状结构。犁底层经常受耕犁挤压,比较紧实,厚约10厘米,其下为老耕层,多孔洞,稍疏松,常见碳渣,瓦片等(见彩图36)。

❷土体深厚,适于深耕。由于上层疏松通气,下层土壤较粘紧,提高了土壤透水蓄水、抗旱保墒、保肥供肥的性能。

❸𪤁土耕性的差异与土粪中黄土原料的质地有关。关中西部的黄土原料质地较粘,东部的较粗。粘性的𪤁土耕性差,适耕期短,常有浇墒现象。质地轻的,施肥量多的,熟化度高的𪤁土耕性亦好。

❹因耕后疏松通气有机质易于矿质化,故有机质含量及全氮量不高,但磷、钾、钙、镁等矿质养分较丰富。(见表)。

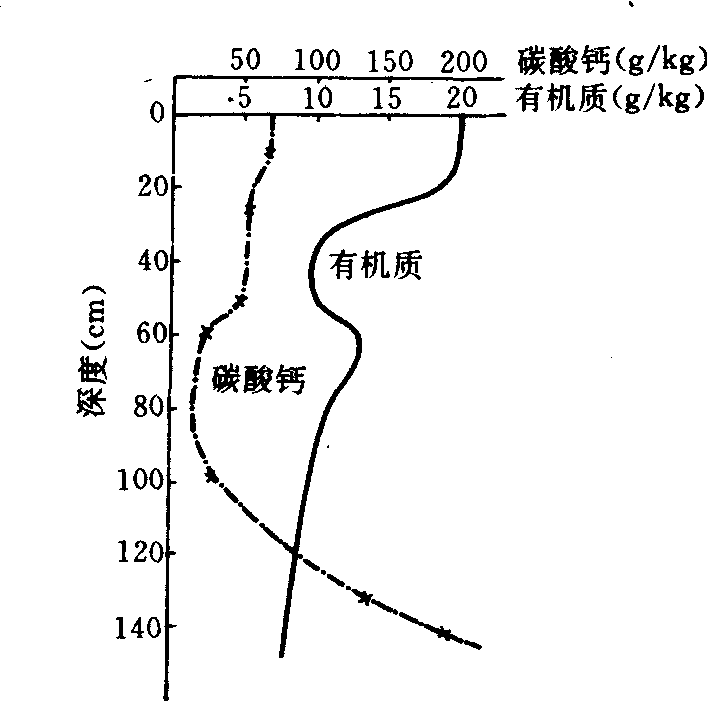

❺𪤁土覆盖层粘土矿物与黄土相同,主要为水云母,下伏褐土则以水云母和蛭石为主,土壤盐基饱和,呈微碱性,阳离子交换量10~15厘摩(+)/千克。各土层的碳酸钙含量变化较大,覆盖层碳酸钙含量大,这与土粪中黄土的碳酸钙含量高有关;下伏褐土原表层为碳酸钙淋失层,下部为碳酸钙淀积层,碳酸钙含量差异大,因耕种期内富钙表层的淋溶作用引起下伏褐土原上部石灰淋失层重新淀积碳酸钙(见图2)。

𪤁土的化学性质

| 深度(cm) | 有机质 (g/kg) | N (g/kg) | P (g/kg) | K (g/kg) | CaCO3 (g/kg) | pH | 盐基总量 [cmol(+)/kg] |

| 0~17 17~28 28~64 64~105 105以下 | 15.6 12.7 11.1 8.9 3.3 | 1.14 1.07 0.61 0.59 0.40 | 1.18 0.95 1.03 0.85 0.82 | 17.4 13.3 12.1 15.5 14.3 | 138 138 98 105 206 | 7.7 7.7 7.7 7.7 7.9 | 12.16 12.97 12.79 15.85 10.14 |

亚类

立槎𪤁土 分布在降水较多,较为潮湿的洪积扇或近山河谷阶地,下垫土壤为淋溶褐土,剖面层次明显,覆盖层有石灰反应,粘化层致密深厚,棱柱状结构。土壤质地粘重,易发生浇墒,性硬口紧,发老苗,深耕有显著增产效果。

油𪤁土 分布陕西关中西部二级三级阶地上,下垫褐色。其中,黑油土有灌溉条件,施肥较多,熟化层深厚,下部原褐土表层的腐殖质层厚,疏松多孔结构良

图2 𪤁土有机质与碳酸钙剖面分布(陕西杨陵二道塬)

𪤁土 下伏石灰性褐土,分布在关中东部较温暖而干旱的地区,由于地面起伏较大,耕作较粗放,侵蚀强烈,覆盖层较薄,结构性差,适耕期短,浇墒现象严重。

黑瓣𪤁土 下伏草甸褐土,主要分布在一级阶地(川地)和塬上的洼地底部,这里灌淤堆积明显,洪涝淤积频繁,土壤腐殖质含量较高,下部粘化层呈黑褐色瓣状,结构面有黄色铁锈斑。一般施用肥料较多,覆盖层较厚,养分含量丰富,土壤水分多,肥力和产量较高,但耐旱不耐涝。

利用改良 𪤁土是人类长期耕作、培育的一种农业土壤,宜种植小麦、玉米、棉花、谷子及豆类等多种作物。𪤁土的改良培肥措施,首先,要平整土地和注意深耕。在原来浅耕13~16厘米基础上,机械深耕26厘米,就能改善蓄水供水,有一定程度的增产。其次,要增施有机肥料,在轮作中保持一定比例的多年生牧草,如苜蓿等。以增加耕层有机质和养分,改善土壤结构和培养地力。施用氮磷化肥和钼、锌、锰等微量元素,是提高农作物产量的重要措施。塬地尤其是对边坡地应重视水土保持,如在边坡地植树、种草,在缓坡地实行等高种植,带状间作,筑地边埂,做好沟头防护等(见彩图37)。

𪤁土lou soil

褐土分布区域经长期施用土粪堆积覆盖和耕种熟化而形成的一种耕作土壤。主要分布于陕西关中和山西南部的河谷阶地及洪积黄土台地。具有重叠的土壤剖面,上部为厚度>50 cm的堆叠熟化层,下部是埋藏的褐土。具有黏化和碳酸盐积聚过程,通体有石灰反应,土壤pH7.5左右。土体中胡敏酸同富啡酸比上部1.05左右,下部1.20~1.50。熟化层的黏土矿物与黄土母质相似,以水云母为主,下伏褐土以水云母和蛭石为主。 𪤁土是古老的耕作土壤,熟化程度和肥力水平较高,适于种植冬小麦和棉花等多种作物。

𪤁土

一种熟化度较高,具有埋藏耕层的古老旱作土壤。分布在陕西关中平原渭河和晋西南汾河河谷阶地上。土壤上部因长期耕作和施用土粪肥,形成深厚、疏松通透的熟化层。下部是经过耕作的暗色褐土层。两者迭置,层次清楚,一上一下尤如楼房,故名𪤁土。土壤有石灰反应,微碱性,肥力较高。

𪤁土loutu

在自然褐土的基础上经过长期的侵蚀、搬运、沉积并由人们耕种施加土粪熟化而成的耕作土壤。由自然褐土和熟化层两个层段构成。是市域南部关中平原区的主要农耕土壤,分布于渭河二级以上阶地和黄土台原,以秦都区、渭城区、兴平市、武功县、泾阳县、三原县以及乾县、礼泉县的南部分布最广泛,面积约29.96万公顷,占全市土壤总面积的28.95%。土壤较肥沃,适宜种植多种农作物。土层深厚,保蓄水分、养分性能强,尤其是“蒙金型”的土体构型,更有利于蓄水和保存供应植物养分,耕层疏松,耕性好,适耕期长;粘化层托水保肥,耐旱耐涝,后劲足。有𪤁土亚类和油土、潮𪤁土、𪤁化土四个亚类,其中油土、𪤁化土肥力最高。

𪤁土

一种熟化度较高的古老耕种土壤。是褐土基础上长期耕种熟化的土壤类型。主要分布在陕西关中和山西西南部的汾河、渭河谷阶地上。占陕西省耕地面积的18%,是关中地区最重要的农业土壤。因久施土粪,熟化层较厚,疏松易耕,有机质含量约为1%~2%,其下为原褐土的腐殖质层、粘化层和钙积层。𪤁土抗旱保墒性均比原褐土增强。

- 扇车是什么意思

- 扇车嘴是什么意思

- 扇车嘴巴是什么意思

- 扇车子是什么意思

- 扇达是什么意思

- 扇通背是什么意思

- 扇通臂是什么意思

- 扇郎是什么意思

- 扇里细妆将夜并,风前独舞共花荣。是什么意思

- 扇金是什么意思

- 扇铭是什么意思

- 扇阴风是什么意思

- 扇面是什么意思

- 扇面书画是什么意思

- 扇面子是什么意思

- 扇面对是什么意思

- 扇面形玉佩是什么意思

- 扇面画是什么意思

- 扇题杜牧故园赋,屏对王维初雪图。是什么意思

- 扇风是什么意思

- 扇风点火是什么意思

- 扇风耳是什么意思

- 扇馬是什么意思

- 扇马是什么意思

- 扇骨是什么意思

- 扇鹅毛扇是什么意思

- 扇鹅毛扇子是什么意思

- 扇鼓舞是什么意思

- 扇)(何其芳)是什么意思

- 扇:是什么意思

- 扈是什么意思

- 扈业是什么意思

- 扈之盟是什么意思

- 扈习是什么意思

- 扈从是什么意思

- 扈从东巡日录是什么意思

- 扈从军是什么意思

- 扈从登封途中作是什么意思

- 扈从西巡日录是什么意思

- 扈从集是什么意思

- 扈伦是什么意思

- 扈伦四部是什么意思

- 扈侍是什么意思

- 扈倫是什么意思

- 扈先梅是什么意思

- 扈全禄是什么意思

- 扈养是什么意思

- 扈再兴是什么意思

- 扈冶是什么意思

- 扈圣是什么意思

- 扈地干是什么意思

- 扈天魁是什么意思

- 扈子是什么意思

- 扈家庄是什么意思

- 扈密塞是什么意思

- 扈尔汉是什么意思

- 扈屈律是什么意思

- 扈巡检不即捉贼案是什么意思

- 扈巡行太液,陪宴坐明光。是什么意思

- 扈带是什么意思