鼻Bí

极罕见姓氏。《中国姓氏大全》收载; 《姓氏词典》据《路史》亦载,其注云: “系虞舜弟象的后代。郡望: 象郡。”

鼻bí

❶動物呼吸空氣和辨别香臭的器官。張衡《西京賦》:“白象行孕,垂鼻轔囷。”

❷獵人穿獸鼻曰鼻。張衡《西京賦》:“鼻赤象,圈巨狿。”

鼻

读音b·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。毗至切,去,至韵。

❶身体的嗅觉器官,同时也是呼吸的孔道。

鼻儿bír

原讳奴称鼻。今关中借此呼痴傻、发愣之人。例:你个傻~,连这点小事都干不了。

❍ 傻~货,见了媳妇就脸烧(shāo羞)。

《通俗编·称谓》:“吴俗讳奴为鼻。”

鼻

〔bi〕 bad mleus.

鼻尖 〔bi jian〕 bleid mleus.

鼻孔 〔bi kong〕 khud mleus.

鼻梁几 〔bi liangr〕 ghob lianglmleus.

鼻毛 〔bi mao〕 bib mleus.

鼻腔 〔bi qiang〕 zhongxmleus.

鼻屎 〔bi shi〕 ghad mleus.

鼻涕 〔bi ti〕 ghad mleus.

鼻涕虫 〔bi ti chong〕 ginbghad mleus.

鼻血 〔bi xue) 〕 nqind mleus.

鼻翼 〔bi yi〕 ghob yadmleus.

鼻子 〔bi·zi〕 bad mleus.

鼻pei213[p′εi]

❶鼻子。

❷鼻涕

⊳~流流,蛏蜀碗〈俗〉(拖着长鼻涕就像挂着的蛏)。

❸眼儿

⊳针~(针眼儿)。

❹小碎片

⊳纸鼻(纸碎屑)。也说[鼻鼻嫩]。

鼻《广韵》毗至·至;pnî‖bí

❶用鼻子闻:~芳pnî pāng(闻香味儿)。 明·刘基《郁离子·牧豭》:“鼻糞壤而食腥穢。”清·李渔《闲情偶寄·种植下·草本》:“此皆言其可目者也,可鼻則有荷葉之清香,荷花之異馥。”

❷器物上带孔的部分:针~ziāmpnî。北周·庾信《七夕赋》:“縷條緊而貫矩,針鼻細而穿空。”

◇ pnî❶名词。 鼻涕:流~láo pnî(流鼻涕)

❍ ~痰澜pnîtám-lnuâ(鼻涕、唾液、痰一类的东西)

❍ ~水pnîzuǐ。

❷像鼻涕的状态,常重叠使用:屎水~~sǎizuǐ pnîpnî(大便粘糊状)

❍ 黏~~liámpnîpnî(粘糊糊)。

〗、长岛〖

〗、长岛〖 〗。

〗。 〗、宝鸡〖

〗、宝鸡〖 〗、商县张家塬〖

〗、商县张家塬〖 〗。

〗。 〗、新乡、焦作。

〗、新乡、焦作。 〗。

〗。 〗、泰宁〖

〗、泰宁〖 〗。

〗。 〗、从化吕田〖

〗、从化吕田〖 〗、永定下洋〖

〗、永定下洋〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、花县花山〖

〗、花县花山〖 〗、台山台城〖

〗、台山台城〖 〗、开平赤坎〖

〗、开平赤坎〖 〗、恩平牛江〖

〗、恩平牛江〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、福清〖

〗、福清〖 〗、沙县〖

〗、沙县〖 〗、仙游〖

〗、仙游〖 〗、福安〖

〗、福安〖 〗、莆田〖

〗、莆田〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、海康〖

〗、海康〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、连城庙前〖

〗、连城庙前〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、仙游〖

〗、仙游〖 〗、漳平〖

〗、漳平〖 〗、福清〖

〗、福清〖 〗、大田前路〖

〗、大田前路〖 〗、福州〖

〗、福州〖 〗、建瓯〖

〗、建瓯〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、三明〖

〗、三明〖 〗、沙县〖

〗、沙县〖 〗、松溪城关〖

〗、松溪城关〖 〗、大田前路〖

〗、大田前路〖 〗、顺昌〖

〗、顺昌〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

鼻bí

❶鼻子,人或高等动物的嗅觉器官和呼吸器官。

❷器物上凸起或带孔的部分

△ 象~儿|针~儿。

【注意】下边不要写成“廾”。

鼻bí

鼻

❶人和高等动物的嗅觉器官和呼吸器官:~子︱~窦(dou)︱~腔︱~梁︱~翼︱~音︱~息︱~塞(se)︱~涕︱~血︱~衄(nu)︱酸~︱扑~︱响~︱鹰~鹞(yao)眼︱仰人~息︱嗤(chi)之以~。

❷器物上突出的带孔部分:针~儿︱门~儿。

○~祖(始祖;创始人)。

鼻bí

❶ 鼻子:口鼻|鼻音。

❷ 像鼻子的器物:门鼻儿。

❸ 开创:鼻祖。

鼻bi

鼻疮 鼻翅儿 鼻笛 鼻窦 鼻观(guan) 鼻化 鼻环 鼻甲鼻疽(ju) 鼻尖 鼻镜 鼻孔 鼻梁儿 鼻牛儿 鼻腔 鼻塞 鼻屎鼻酸 鼻涕 鼻头 鼻息 鼻血 鼻烟 鼻炎 鼻翼 鼻音 鼻子 鼻祖 鞍鼻 刺鼻 门鼻儿 齉鼻儿 齆(weng)鼻儿 响鼻 针鼻儿 鼻窦炎 鼻辅音 鼻梁骨 鼻洼子 鼻烟癌 鼻烟壶 鼻韵母 鼻韵尾鼻子眼儿 哭鼻子 牛鼻子 鼻化元音 鼻孔朝天 鼻青脸肿 鼻塌嘴歪鼻息雷鸣1 鼻针疗法 仰人鼻息 嗤之以鼻 寒心酸鼻 碰一鼻子灰横挑鼻子竖挑眼 鼻凹里抹砂糖——一个鼻孔出气

鼻bí

鼻子:~如悬胆两眉长,目似明星蓄宝光。(二五·578)

鼻bí

鼻

勺流也。《周禮·冬官·玉人》: “黄金勺,青金上,朱中,鼻寸。” 鄭玄注:“鄭司農云:鼻謂勺龍頭鼻也。玄謂鼻,勺 流也。”

亦稱“面山”、“氣户”、“肺門”。甲骨文作“自”。先秦以來文獻多作“鼻”。呼吸與嗅覺器官。《荀子·榮辱》:“口辨酸鹹甘苦,鼻辨芬芳腥臊。”《素問·陰陽應象大論》:“在竅爲鼻。”王冰注:“鼻所以司嗅呼吸。”南朝宋·劉義慶《世説新語·排調》:“康僧淵目深而鼻高,王丞相每調之。僧淵曰:‘鼻者,面之山,目者面之淵,山不高則不靈,淵不深則不清。’”南朝宋·劉彧《長沙耆舊傳》:“太尉劉壽少遇相師曰:‘凡鼻爲氣户,君鼻大貴之象。’”宋·蘇軾《臨江仙·夜歸臨皋》:“夜飲東坡醒復醉,歸來仿佛三更,家童鼻息已雷鳴。”《事物異名録》卷六:“《物類感應志》:鼻者肺之門。”

鼻bí

旧时北京地区镖行谓蒜。系就“蒜头鼻”一语而言,取其缩头藏词语构造。

鼻【同义】总目录

鼻气户

鼻bí

〖名词〗

鼻子(1)。《青霞先生文集序》:无不酸鼻而流涕。——没有谁不鼻子发酸而流下眼泪。

鼻bí

❶ 鼻子。《孟子·离娄下》:“西子蒙不洁,则人皆掩~而过之。”

❷ 孔,特指能穿东西的孔。庾信《七夕赋》:“针~细而穿空。”

❸ 器物隆起或凸出的部分。《周礼·考工记·玉人》:“驵琮七寸,~寸有半寸,天子以为权。”(驵琮zǔ cóng:用作秤锤的玉。鼻:印鼻。)

❹ 始,开端。见“鼻祖”。

鼻*bi

B1C7

❶鼻子,呼吸兼嗅觉器官:~孔/~腔/~涕/~梁儿。

❷物体类似鼻子一样突起的部分:门~儿/针~儿。

❸开创,创始:~祖。

❹<文>壶嘴儿:尊者,以酌者之左为上尊,尊壶者面其~(《礼记》)。

鼻子

鼻(鼻儿;鼻官;鼻头;鼻管;掀~;孤峰~;葫芦~;露梁~;鹰嘴~;狮子~;伏犀~;鲫鱼~)准 肺门 面山 气户 天台 灵坚 山庭 天中之岳 天中之山

鼻子的隆起部分:頞 鼻梁 鼻茎 鼻囟鼻柱 鼻准 山根 天台

鼻子的最高处:鼻上 鼻端 鼻头 鼻尖 鼻准

鼻梁最高处:鼻峰

鼻子的两旁部分:鼻凹 鼻坳 鼻沟 鼻窝 鼻翼(~扇动) 鼻翅 鼻洼子

鼻子的孔腔:玉洞 鼻腔 鼻孔 鼻观 鼻眼 鼻窍 鼻管 鼻洞 鼻子眼鼻子管

指鼻腔:玉庐

鼻根:鼻山根

鼻子的最下端:准头

人鼻形美好:悬胆(鼻若悬胆)

鼻高的样子:蹙頞

深目高鼻的样子:窈停

开始

开(开宗;开首;开先;开脚;开基) 始(由始;发始;造始;初始;托始;伊始;兆始) 起(起头;起首;起始:起元;起手;起先;起前;起初;初起) 端(发端;首端;造端) 新(~年) 肇(肇兴;肇启;肇始;肇开;肇迹;开肇) 兆 甫 昉(由昉) 祖 朔 萌(萌起) 俶(俶落) 徂 初(初始;初基;初肇;开初) 启(启行) 载 创 头 鼻(~祖)题芽 由昉 甫尔 发首 首引 首事 打头 辟面

表示开始:从(~今) 自(自从) 由(~此及彼) 于(青出~篮) 起 打(打从) 就(就此)

起源,发端:滥觞肇迹

开头,起首:劈头

开始和结尾:起讫 始终 始卒

新的开始:肇新

从头开始:重打锣鼓

表示从头另行开始:再 又 重(重新;~行) 另(~起;~立) 从新

刚开始:一上手

开始并继续:起来(哭~)

暗暗开始:潜启

(从某一点起:开始)

另见:起步 进行 行进 开始做

411.鼻(p3595.1)

义项一,释作: “动物呼吸空气和辨别香臭的器官。”

按:释义不确,逻辑不严密。所谓“辨别香臭的器官”,内涵过狭,不止“香臭”二味,尚有:酸、苦、甘、辛、咸五味也。倘抽换原释文中“香臭”二字为“气味”,确矣,当矣。

鼻bí

毗至切,去至。

❶鼻子。《荀子·荣辱》:“口辨酸咸甘苦,~辨芬芳腥臊。”

❷器物上凸出以供把握的部位。《隋书·礼仪志》:“铜印铜~。”

❸孔。庾信《七夕赋》:“针~细而穿空。”

❹根据,来由。见“巴鼻”。

鼻

五官之一。又名明堂。隆起于面部中央。上端连于额部,名为頞,又名山根、下极、王宫。前下端尖部高处,名为鼻准,又名准头、面王、鼻尖。鼻准两旁圆形隆起部分,名为鼻翼。鼻之下部有两孔,名为鼻孔。頞以下至鼻准,有鼻柱骨突起,又名鼻梁、天柱。鼻孔内有鼻毛。鼻孔深处称为鼻隧。鼻为呼吸出入之门户,为肺之窍。《素问·金匮真言论》:“西方白色,入通于肺,开窍于鼻。”鼻病多与肺脏有关,或与脾胆等脏有关。《灵枢·脉度》: “肺气通于鼻,肺和则鼻能知香臭矣。”《素问·刺热论》: “脾热病者鼻先赤。”《素问·气厥论》:“胆移热于脑,则辛頞鼻渊。”

鼻nasal

呼吸道的起始部及嗅觉器官。包括鼻腔和副鼻窦。鼻腔为鼻孔至咽的腔隙,被鼻中膈分成左右两半。鼻孔为鼻前庭前方的皮肤褶,各种动物的形态有很大差异。鼻前庭为鼻翼围成的空间。鼻前庭后为固有鼻腔,被鼻甲分为上、中、下3个鼻道。鼻腔内衬有黏膜,前方大部分为呼吸区,黏膜呈粉红色,富有血管和腺体,有温暖、湿润吸入空气,黏着灰尘、异物的作用。鼻腔后近鼻后孔的小区域称嗅区,黏膜呈棕黄色,上皮由嗅细胞构成,具有嗅觉功能。副鼻窦为与鼻腔相通的头骨内空腔,重要的有额窦、上颌窦、泪窦、蝶窦等。副鼻窦具有协调空气温度和湿度,并对发音起共鸣的作用。低等脊椎动物如鱼类的鼻为位于头前端的一对囊,与咽不通,仅有嗅觉功能。

鼻

又称吹鼻。将药物研成细末,吹入鼻腔内的治疗方法。

鼻

五官之一。又名明堂。外鼻为锥体形,耸于面部中央。上连额部,称为山根(鼻根)。下为鼻梁。最下端高起处为鼻尖。鼻尖两侧的弧形隆起称鼻翼。下面是鼻孔。鼻的功能是司呼吸及嗅觉,与肺的关系密切(肺开窍于鼻)。

鼻bi

呼吸通道的起始部分,也是嗅觉器官。由外鼻、鼻腔及鼻旁窦3部分组成,由鼻骨、鼻软骨、鼻肌及被覆皮肤而成。鼻腔被鼻中隔分为左右两腔、前有鼻孔与外界相通,后连通于鼻咽部。鼻腔前部为鼻前庭,内被以皮肤,生有鼻毛,起滤过作用,为易发生疖肿处。后部为固有鼻腔,衬以粘膜,可分为嗅部和呼吸部,有嗅觉及温暖湿润、净化被吸入空气的作用。鼻旁窦位于鼻腔周围的颅骨内,为含气的空腔,与鼻腔相通,其粘膜与鼻腔粘膜相连。鼻腔发炎时,可蔓延到鼻旁窦,引起鼻窦炎。鼻旁窦参与湿润和加温吸入的空气,并对发音起共鸣作用。

鼻bi

呼吸道的起始部分。鼻既是呼吸器官,也是嗅觉器官。由外鼻、鼻腔和鼻旁窦三部分组成。外鼻的下端向前突起称鼻尖,两侧膨出的部分称鼻翼,外鼻底部两个开口为前鼻孔。鼻腔被鼻中膈分为左右两腔,前有鼻前孔与外界相通,后以鼻后孔通向咽腔鼻部。鼻中膈的血管分布非常丰富,特别是在鼻中膈的前下部,血管汇合成网,鼻出血常在此处发生。鼻腔表面衬以粘膜。鼻旁窦是位于鼻腔周围颅骨内的含气空腔。鼻旁窦与鼻腔相通,里面衬的粘膜与鼻腔里的粘膜相续。鼻的主要功能是呼吸和嗅觉。外界冷空气通过鼻腔后,由于鼻粘膜有丰富的血液供应,可以迅速起到加温作用,使外界的空气在进入下呼吸道之前,可接近体温。鼻粘膜分泌粘液,可增加吸入空气的湿度,使下呼吸道不至于干燥。鼻毛和鼻腔粘膜还可以起着清洁吸入空气的作用,使空气中的尘埃和细菌不易进入下呼吸道。鼻腔和鼻中膈上部的粘膜内有嗅细胞,当具有气味的气体分子刺激了嗅细胞,产生神经冲动,就产生嗅觉。此外,鼻腔和鼻旁窦是发音的共振器,可加强声音的各个泛音,体现特有的音色。当鼻腔受异物和有害物体刺激时,往往出现反射性的打喷嚏和大量鼻粘液分泌,对人体起了一定的保护作用。

鼻nose

居于面部正中,高凸于其他部位,是气体的通路,亦是嗅觉器官。鼻包括外鼻、鼻腔以及开口于鼻腔的鼻旁窦。由于鼻高凸于其他部位,因此外伤机会较多,其他鼻病亦很常见,其中以鼻炎、鼻疖、鼻息肉、鼻出血等为多见。

鼻Bi

呼吸道的开始部位。解剖上可分为外鼻、鼻腔和鼻窦。鼻中隔将鼻腔分为左右两部分,它的前部血管丰富,是鼻出血的好发部位(挖鼻孔,粉尘和干燥易引起此处血管破裂,导致出血)。鼻腔内前面部分覆以皮肤,上有鼻毛,其他部分都衬以粘膜。鼻毛与鼻粘膜分泌的粘液有阻挡和附着灰尘的作用,净化吸入的空气,故用鼻呼吸才卫生。鼻窦是鼻腔四周骨质内的空腔,与鼻腔相通,而且彼此粘膜相连续,由于粘膜中血管丰富,具有温暖、湿润空气的作用。此外鼻窦还对发音产生共鸣。

鼻除了呼吸功能外,还有嗅觉功能,鼻腔内鼻中隔上端的鼻粘膜特化为嗅粘膜,内含有嗅觉细胞。嗅觉细胞能感受悬浮在空气中的微粒或溶于水和脂质中的化学物质的刺激,由神经传至大脑皮层产生嗅觉,如香、酸、臭等。据估计,人能辨别几千种气味。嗅觉有明显的适应现象,如“入芝兰之室,久而不闻其香”,但对某一种气味适应后,对其他气味仍很敏感。患感冒或鼻炎时,嗅觉的敏感性会降低。

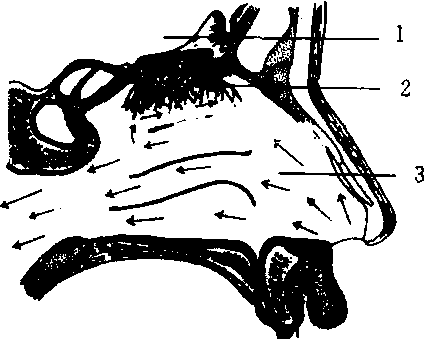

1.脑2.嗅觉区3鼻腔

鼻腔剖面结构示嗅觉区(箭头示气体流动方向)

儿童的颅骨发育未完全,鼻粘膜柔软,鼻腔狭窄,易被损伤或感染。因此儿童要养成良好的卫生习贯,做到用鼻呼吸。长期用口呼吸,不利于面骨和牙齿的发育,影响面容美观;挖鼻孔不仅行为不美,而且易引起鼻出血和鼻粘膜感染,还影响鼻骨的发育;在患感冒时,不要捏紧鼻孔用力擤鼻涕,否则易使细菌或病毒进入中耳腔或鼻窦,引起发炎。

鼻

呼吸兼嗅觉器官,由鼻、鼻腔、鼻窦三部分组成。外鼻位于面部中央,下端游离突出,易受伤,鼻腔位于两侧面颅之间的腔隙。在鼻腔的上方、上后方和两旁,由左右成对的鼻窦环绕,鼻腔和鼻窦位于颅前窝、颅中窝、口腔和眼眶之间,故鼻部疾病可向邻近器官扩散,主要有呼吸、嗅觉与共鸣的功能,还有调节吸入空气温度和湿度等辅助作用。

鼻

呼吸兼嗅觉器官。包括外鼻,鼻腔和鼻窦三部分。外鼻由鼻骨、鼻软骨及软组织构成。鼻下端两侧膨出的部分叫鼻翼。在平和呼吸时鼻翼无显著活动,当呼吸困难时,鼻翼可出现明显的扇动。鼻腔前孔与外界相通,鼻后孔与鼻咽部相连。鼻腔被鼻中隔分为左右两部分。鼻腔的外壁有三块卷曲的突起,分别叫上鼻甲、中鼻甲和下鼻甲,各鼻甲的下方为相应的上鼻道、中鼻道和下鼻道。上鼻道和中鼻道有鼻窦开口,下鼻道前端有鼻泪管开口。鼻腔的前部是鼻前庭,覆以皮肤,上有鼻毛,其余部分覆以粘膜,其中有丰富的血管,对吸入的空气有湿润和加温作用。鼻毛和鼻粘膜分泌的粘液有阻挡及吸附灰尘和细菌的作用。鼻窦又叫副鼻窦,是开口于鼻腔的骨性腔洞,位于额骨、筛骨、蝶骨和上颌骨内,分额窦、筛窦、蝶窦及上颌窦。窦壁内面被有粘膜,经各窦口移行于鼻腔粘膜。各窦的体积和形状随个体的发育程度而有不同,发育程度又可影响人的面型。发音起共鸣作用。

鼻bí

❶人和某些高等动物的嗅觉器官,也是呼吸器官的一部分,是气流的通道。

❷器物上面能够穿上其他东西的小孔儿。如:门鼻,扣鼻。

鼻bí

五官之一。解剖学同名器官。又名明堂。隆起于面部中央。上端连于额部, 名为额, 又名山根、下极、王宫。前下端尖部高处, 名为鼻准, 又名准头、面王、鼻尖。鼻准两旁圆形隆起部分, 名为鼻翼。鼻之下部有两孔, 名为鼻孔。![]() 以下至鼻准, 有鼻柱骨突起, 又名鼻梁、天柱。鼻孔内有鼻毛。鼻孔深处称为鼻隧。鼻为呼吸出入之门户,为肺之窍。《素问·金匮真言论》: “肺, 开窍于鼻。” 鼻病多与肺脏有关, 或与脾、胆等脏有关。《灵枢·脉度》: “肺气通于鼻,肺和则鼻能知臭香矣。” 《素问·刺热论》:“脾热病者鼻先赤。” 《素问·气厥论》: “胆移热于脑, 则辛

以下至鼻准, 有鼻柱骨突起, 又名鼻梁、天柱。鼻孔内有鼻毛。鼻孔深处称为鼻隧。鼻为呼吸出入之门户,为肺之窍。《素问·金匮真言论》: “肺, 开窍于鼻。” 鼻病多与肺脏有关, 或与脾、胆等脏有关。《灵枢·脉度》: “肺气通于鼻,肺和则鼻能知臭香矣。” 《素问·刺热论》:“脾热病者鼻先赤。” 《素问·气厥论》: “胆移热于脑, 则辛![]() 鼻渊。”

鼻渊。”

鼻

鼻是呼吸道的起始部,也是嗅觉器官,位于面部中央介于颅前窝的底、口腔顶和两侧的眶之间,包括外鼻、鼻腔和鼻旁窦。鼻以骨和软骨为支架,外面覆以皮肤及肌,内衬粘膜。

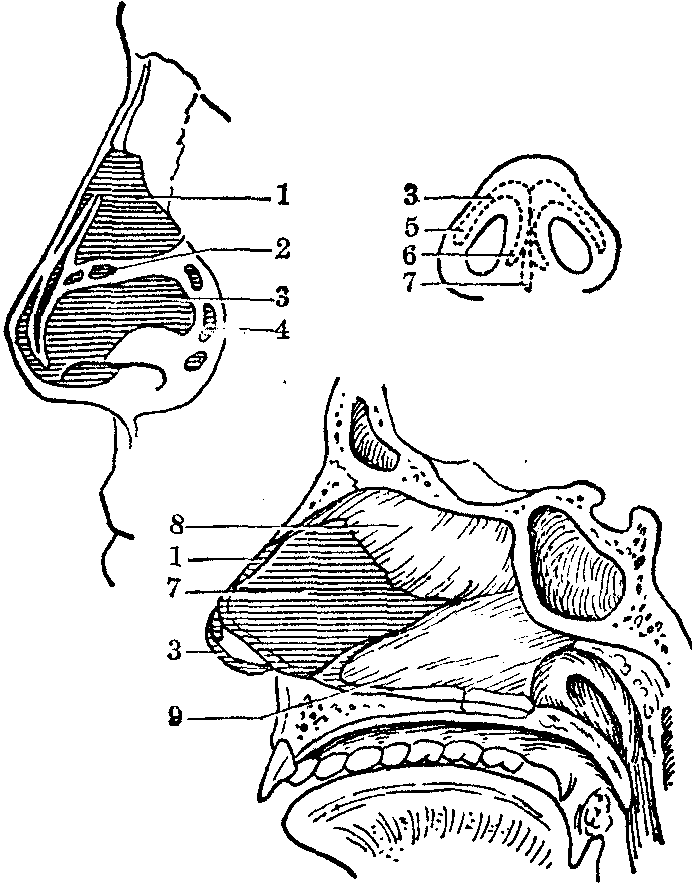

外鼻 在左右两眶之间最凹陷的部分称为鼻根,下延为鼻背,末端为鼻尖,尖的两侧扩展为鼻翼。鼻的下端有一对鼻孔。外鼻的支架上部为鼻骨和上颌骨的额突; 下部为软骨,因此鼻的下部较软并有一定的弹性和活动性。鼻软骨主要包括一块位于正中的鼻中隔软骨,一对位于上方的鼻外侧软骨和一对位于下方的鼻翼大软骨及鼻翼小软骨等(图1)。它们都借纤维结缔组织相连。

鼻翼与鼻孔周围,有扩张和收缩鼻孔的肌,有司鼻孔运动和面部表情的作用。扩张肌可向上、外牵拉鼻翼,除开大鼻孔以利深呼吸外,尚有对抗空气压闭鼻孔的作用。在鼻根及鼻背部鼻的皮肤薄而松弛,可以移动;在鼻尖和鼻翼处较厚与皮下组织及软骨膜粘连紧密,且富有皮脂腺及汗腺,是疖和痤疮易发部位。鼻翼与上唇之间借鼻唇沟分界。

鼻腔(内鼻) 以骨性鼻腔为形态基础 (见“骨性鼻腔”条),由鼻中隔分成左、右两半,上窄下宽,向前以鼻孔与外界相通,向后借鼻后孔与咽的鼻部相通。每半又分鼻前庭和固有鼻腔二部。鼻前庭是鼻腔前下分较为宽阔的

图1 鼻软骨

左上: 侧面观 右上: 下面观 下: 矢状切面

1.鼻外侧软骨 2.鼻副软骨 3.鼻翼大软骨 4.鼻翼小软骨 5.鼻翼大软骨外侧脚 6.鼻翼大软骨内侧脚 7.鼻中隔软骨 8.筛骨垂直板 9.犁骨

固有鼻腔是鼻腔的主要部分,分为顶,底和内、外侧壁。各壁皆衬以粘膜:

❶顶:前分向下倾斜,与鼻背一致;后分向后下倾斜;中分接近水平,由筛板构成,分隔鼻腔与颅前窝。筛板被嗅神经及筛血管穿过,薄而脆弱,颅底骨折时易受波及。

❷底: 借硬腭与口腔分隔。

❸内侧壁即鼻中隔:可分为骨部、软骨部及膜部。骨部位于鼻中隔后上和后下份,由筛骨垂直板和犁骨构成支架; 软骨部位于鼻中隔前部,主要以鼻中隔软骨和鼻翼大软骨的内侧脚为支架;膜部在鼻中隔前下分部,由皮肤,皮下组织和降鼻中隔肌构成,可移动,又称鼻中隔可动部。鼻中隔常偏向一侧,其偏斜部位多在骨与软骨连接处;

❹外侧壁:结构复杂,借上、中、下鼻甲隔出蝶筛隐窝和上、中、下鼻道,鼻道都在鼻甲的下方。上鼻甲最短,其后上方的陷凹名蝶筛隐窝,有蝶窦的开口。上鼻道短窄,有筛窦后小房的开口。有时在上鼻甲上方出现一个不明显的隆起名最上鼻甲,其下方的沟则称为最上鼻道。中鼻甲比上鼻甲隆突,遮掩中鼻道,在中鼻道的中分有一凹向上的弧形窄裂,名为半月裂孔。半月裂孔上界有一圆枕形隆起,称为筛泡,其深面是筛窦中小房膨大,筛窦中小房开口于此处或其稍上方;半月裂孔下界为一锐嵴,其深面是筛骨的钩突。裂孔的底向前端呈漏斗状,叫做筛漏斗,此处有额窦和筛窦前小房的开口,裂孔的后部有上颌窦的开口。从中鼻甲前端到鼻背之间的中点,略微凸起名鼻堤,其深面为筛窦。鼻堤与鼻腔顶之间的通道称嗅沟。但是临床上称中鼻甲和鼻中隔之间的裂隙为嗅沟(嗅裂)。下鼻甲最长最大,其下方即下鼻道,距鼻孔约3cm处,有斜行穿过粘膜的鼻泪管开口(有时可为双口),其粘膜常形成一皱襞,称为泪襞(Hasner瓣)。鼻泪管开口平面高者,一般其孔较大,而开口低者多呈裂隙状。鼻甲、鼻道与鼻中隔之间的腔隙名总鼻道。各鼻甲和鼻道后端与咽移行处的纵沟称鼻咽道。

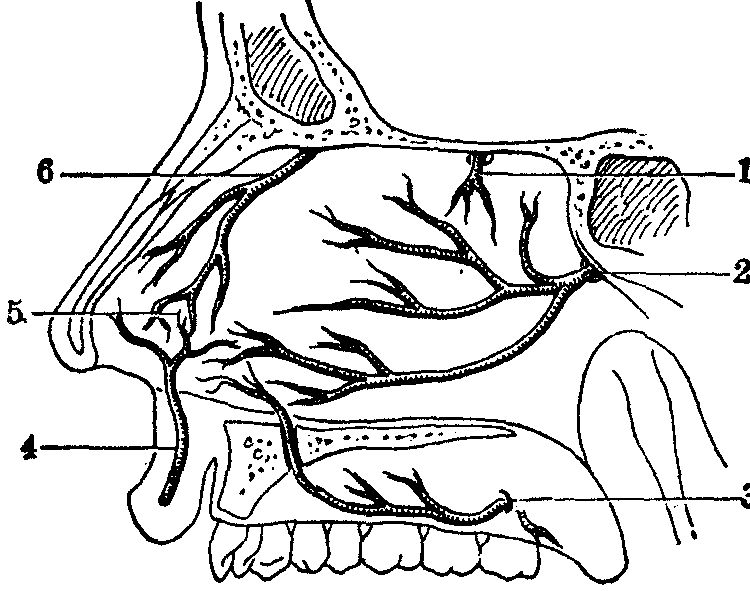

鼻前庭内覆以皮肤,鼻腔其余部分由粘膜覆盖,厚薄不一。中、下鼻甲、鼻旁窦口周围和鼻中隔后缘等处的粘膜可厚达5mm,而鼻道者较薄。上鼻甲平面以上的粘膜最薄,覆以无纤毛的假复层柱状上皮,且血管少,在活体淡黄色,其粘膜含嗅细胞,有嗅神经分布,接受嗅觉刺激,称为嗅部; 其余部分为呼吸部,覆以假复层柱状纤毛上皮,粘膜内含丰富的腺体及血管,在活体呈粉红色,可改变吸入空气的温度和湿度,有粘着灰尘从而净化空气与排出异物的作用。鼻中隔前下部的粘膜内血管特别丰富(图2),有上唇动脉的鼻中隔动脉,及筛前、鼻腭和腭大等动脉的末支吻合形成网;此处叫做“易出血区”(或Little区),鼻出血多发生于此,(中国人资料约占45%)。小儿鼻腔窄小,下鼻道及鼻前庭发育不佳,无鼻毛。

图2 鼻中隔的动脉

1.筛后动脉 2. 蝶腭动脉的鼻腭支 3. 腭大动脉 4. 上唇动脉的鼻中隔支 5. 易出血区 (Little区) >6.筛前动脉

血管、淋巴和神经 鼻腔后分的大部分及下分由上颌动脉的蝶腭动脉分布,上分及前分由眼动脉发出的筛前、后动脉分布,鼻前庭由面动脉分支供给。静脉在粘膜下成网,特别在中、下鼻甲及鼻中隔后份发育良好,形成可膨胀的鼻甲海绵丛。慢性鼻炎时,此静脉丛充血,鼻粘膜肿胀,可阻塞鼻腔。静脉与同名动脉伴行,向后经蝶腭静脉汇入翼丛,向上经筛静脉注入眼上静脉向前下经上唇静脉注入面静脉。外鼻及鼻腔前分的淋巴汇入下颌下淋巴结,鼻腔后分则主要通过咽后淋巴至颈外侧深淋巴结。(上组)。三叉神经司一般感觉,嗅神经司嗅觉。鼻肌由面神经的分支支配;交感纤维来自颈内动脉丛的深神经,副交感纤维来自面神经的岩大神经。

鼻

鼻是呼吸系统的起始端,是气体出入身体的主要通道,它的壁由骨、软骨、肌肉和结缔组织组成。鼻外面的皮肤有细毛和特别大的皮脂腺。鼻腔分前庭、呼吸部和嗅部。前庭被覆皮肤,后二部分被覆粘膜。

前庭 是前鼻孔以内的部分,被覆复层鳞状上皮,有长硬的鼻毛可阻挡空气中的尘埃。与呼吸部粘膜的移行处为湿润的粘膜上皮,固有层为致密的结缔组织;近皮肤的部分有毛囊、皮脂腺和汗腺;近呼吸部的部分含少量混合腺、弥散淋巴组织。固有层深面与软骨膜紧密贴连,由于组织致密,为发生疖肿时剧烈疼痛的原因之一。

呼吸部 位于上鼻甲以下,占鼻腔的大部,总面积约为160cm2,生活状态下呈粉红色。与前庭部相邻处为复层柱状上皮,其余为假复层纤毛柱状上皮,杯形细胞较多,基膜较明显。固有层中含分支管泡状混合腺,分泌粘液保持鼻腔湿润,并粘着吸入的灰尘颗粒,藉纤毛摆动传送到鼻咽部,经口吐出或咽下。粘液中还含溶菌酶,有利于清除细菌。呼吸部血液供应丰富,蝶腭动脉的分支进入粘膜深层后分支互相吻合,然后垂直走向上皮,沿途发出弓形动脉互相连接,再发出直小动脉分布于上皮深面和腺体周围,形成毛细血管网,由毛细血管网汇成静脉丛。此外,也常见动-静脉吻合。表层静脉壁薄,缺乏平滑肌。在中、下鼻甲处这些静脉丛特别发达,形成海绵组织。深层静脉壁较厚,有环形平滑肌,起括约肌的作用。鼻甲内大的静脉丛又称膨胀小体。当深层静脉壁的平滑肌收缩时,可使表层静脉丛充血肿胀而阻塞鼻腔的通道。鼻腔粘膜在吸气后常处于干燥状态,在阻塞处的粘膜,经腺的分泌物而得到湿润。以后,深层静脉平滑肌松弛,其中血液流动,阻塞的通道恢复畅通,而邻近的通道又以同样方式闭塞,如此往复自动调节。呼吸部腺的分泌和血液供应特点可使吸入的空气温暖、湿润。固有层中有许多淋巴管,在接近鼻咽处有丰富的淋巴小结。

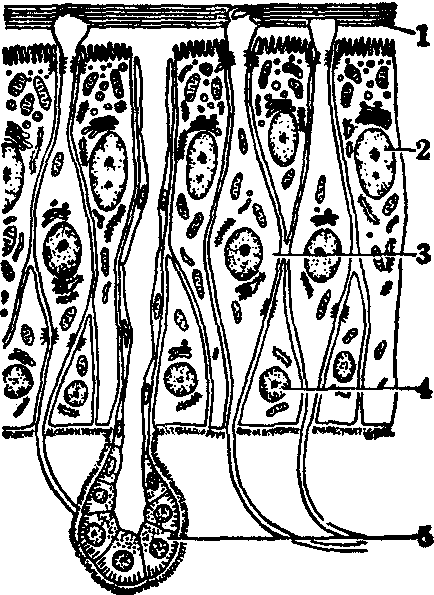

嗅部 嗅部粘膜称嗅粘膜,新鲜时呈浅黄色,面积约500mm2,位于上鼻甲和上鼻甲相对应的鼻中隔部分,其范围不甚规则,与呼吸部交错接界。嗅粘膜上皮称嗅上皮,为假复层柱状上皮,由支持细胞、嗅细胞和基细胞构成(见图)。

嗅上皮电镜模式图

1.嗅毛 2.支持细胞 3.嗅细胞 4.基细胞 5.嗅腺

(1)支持细胞: 细胞数目最多,呈高柱状,与相邻细胞有连接复合体相连,细胞的游离缘有长微绒毛。核椭圆形,染色浅,位于细胞浅部。细胞质中含有粗面内质网、滑面内质网、张力原纤维、溶酶体和在核上区小的高尔基复合体。胞质中还有棕黄色的色素颗粒,使嗅粘膜呈浅黄色。支持细胞包围嗅细胞,使嗅细胞彼此分隔。

(2)嗅细胞: 是位于嗅上皮内的双极神经元,是嗅觉传导通路的第一级神经元。核圆形,着色深,位于细胞中部。胞体内含有少量粗面内质网,核上区有高尔基复合体,其他细胞器含量中等。树突伸向上皮游离面,粗约1μm,内含微管。树突末端达上皮游离面膨大呈小球状,称嗅小泡或嗅小结,内含基粒、线粒体和滑面内质网。从嗅小泡发出6~12根嗅纤毛。嗅纤毛的基部较粗,内有9+2排列的纵行微管(参见“纤毛”条),杆部细长,常倒向一侧,远端微管由双联微管变为单个微管,而且数目逐渐变少。嗅纤毛埋于表面液体层中,以增加与气味物质的接触面。嗅细胞在细胞核以下变细形成轴突,其直径约0.2μm,被基细胞包绕。轴突穿过基膜后,许多轴突被Schwann细胞包绕成束,形成嗅丝,为无髓神经纤维。嗅丝穿过筛板进入同侧嗅球,与嗅觉传导通路的第二级神经元——僧帽细胞的树突形成突触。估计人的嗅粘膜中约有107个嗅细胞。

(3)基细胞: 位于上皮基部,细胞常为锥形,并有分支的突起,突起可伸入基膜,包绕嗅细胞轴突的周围。核小,圆形,染色深。基细胞是分化程度低的细胞,有分裂能力,并可分化为其他种上皮细胞。

嗅部固有层为结缔组织,与下方的骨膜相连。固有层中含嗅腺、嗅丝和三叉神经的传入纤维。嗅腺又称Bowman腺,为分支管泡状腺,开口于上皮表面。腺导管短,为单层扁平上皮。腺泡为单层立方上皮,细胞内有发达的滑面内质网、粗面内质网、高尔基复合体和分泌颗粒。嗅腺分泌稀薄的浆液,其中可能含有脂类物质。一般认为气体物质先溶于腺分泌的液体内,然后才与嗅纤毛及嗅小泡接触。嗅腺不断分泌,以保持气体物质溶剂的更新。固有层还有丰富的上皮下毛细血管网和深部的静脉丛。

犁鼻器 也称Jacobson器,是位于鼻腔底部鼻中隔两侧的一对管状结构,开口于鼻腔或口腔。此管外侧壁衬有纤毛上皮,内侧壁的上皮似嗅上皮,称副嗅上皮。犁鼻器在某些哺乳类很发达,人类仅存在于胚胎期,初生时有时存在。功能尚不清楚,可能对特种气味敏感,参与与气味有关的行为反应。生理学对仓鼠的实验指示,犁鼻器参与识别雌性释放的信息素物质,激起交配行为。

鼻bí

❶ (鼻子) nose:狮子 ~ pug [snub] nose;

鹰钩 ~ accipitrine [aquiline;eagle] nose;Roman nose;

一个长着鹰钩 ~ 子的人 a hawk-nosed person;

针 ~ 儿 the eye of a needle

❷ [书] (开创;创始;开端) start;origination;initiation:~ 祖 the earliest ancestor;the founder [originator]

◆鼻癌 rhinocarcinoma;

鼻出血 (鼻衄) hemorrhinia;epistaxis;nasal hemorrhage;nosebleed;rhinorrhagia;

鼻疮 nose boil;

鼻笛 nose flute;

鼻儿 [方] a small hole (in an implement,utensil,etc.,for sth. to be inserted into);eye;[口] whistle;

鼻疳 nasal eczema;

鼻高 nasal height;nose height;

鼻根 nasion;radix nasi;root of nose;

鼻沟 nasal fossa;

鼻骨 nasal bone;os nasale;

鼻管 nasal tube;

鼻喉镜 rhinolaryngoscope;

鼻喉科学 rhinolaryngology;

鼻呼吸罩 oronasal respirator;

鼻肌 nasalis;

鼻尖 apex nasi;

鼻镜 {医} rhinoscope;rhinarium;muzzle;nasal speculum;

鼻孔 nostril;naris;nares;

鼻窥器 nasal speculum;rhinoscope;

鼻溃疡 rhinelcos;

鼻泪管 canalis nasolacrimalis;ductus nasolacrimalis;naso-lacrymal duct;

鼻毛 vibrissa;rhinothrix;

鼻粘膜 membrana mucosa nasi;nasal mucosa;schneiderian membrane;tunica mucosa nasi;

鼻粘液 snotter;

鼻腔 {生理} nasal cavity;cavum nasi;

鼻青脸肿 with a bloody nose and a swollen face;badly battered;One's face is black and blue.;

鼻塞 nasal obstruction;have a stuffy nose;

鼻塞声哑 One's nose is obstructed and one's voice hoarse.;

鼻涕 nasal mucus;nasal discharge;snivel;snot;

鼻息 breath;stertor;

鼻息肉 nasal polyp;rhinopolyp;

鼻咽 nasopharynx;

鼻烟 snuff;

鼻炎 {医} nasitis;rhinitis;

鼻音 {语} nasal sound;nasal voice;nasonnement;rhinolalia;rhinism;twang;nasal;

鼻韵母 {语} (of Chinese pronunciation) a vowel followed by a nasal consonant;

鼻针疗法 {中医} nose-acupuncture therapy;

鼻痔 {中医} rhinopolypus;

鼻赘疣 rhinophyma;

鼻子 nose;sneezer;the nasal organ;

鼻祖 the earliest [first] ancestor;founder;originator (of a tradition,school of thought,etc.)

鼻bí

nose

鼻bí

❶

❷掩

❸仰承

❹嗤之以

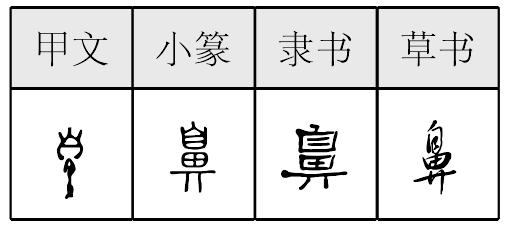

鼻.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 篆bí

篆bí

[自(鼻本字,象形)+畀(聲符)→鼻(《説文》:“鼻,引氣自畀也。從自畀。”不確。畀是聲符,無意義。鼻,呼吸器官的開端。引申爲開始〈鼻祖〉。又因凸出於面部,故稱器物上凸出以供把握的部分叫鼻〈印鼻、劍鼻〉。中醫認爲鼻與肺無論在生理或病理上都密切相關:“肺和則鼻能知臭香〈《靈樞·脈度》〉;“肺氣虛,則鼻塞不利”〈《靈樞·本神》〉。)]

[宋] 蘇軾《臨江仙·夜歸臨皋》:“家童鼻息已雷鳴,敲門都不應。”

鼻(bí)

“.jpg) ,引气自畀也。从自、畀。凡鼻之属皆从鼻。”(父二切)

,引气自畀也。从自、畀。凡鼻之属皆从鼻。”(父二切)

徐锴《系传》:“畀,与也,助也。”甲骨文和金文均用自字为鼻字,甲骨文有.jpg) ,似为“鼻”字。因“自”多假借为“自己”之“自”,故其初义用“鼻”字表示,以示区别。郭店楚简作

,似为“鼻”字。因“自”多假借为“自己”之“自”,故其初义用“鼻”字表示,以示区别。郭店楚简作.jpg) ,睡虎地秦简作

,睡虎地秦简作.jpg) 。“鼻”为“从自、畀声”的形声字。今本说解,或夺“声”字。张舜徽云:“鼻在五官百体最为准直,故古人亦称鼻为准头。”[1]

。“鼻”为“从自、畀声”的形声字。今本说解,或夺“声”字。张舜徽云:“鼻在五官百体最为准直,故古人亦称鼻为准头。”[1]

鼻部有四个属字。

鼻bí

(14画)![]()

![]()

【提示】上面的自,中间两横,宋体与两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。中间的田,当中一横,宋体与两边相接,楷体与两边相离。下面的 , 第二笔是撇, 不是竖; 不要错写成廾。

, 第二笔是撇, 不是竖; 不要错写成廾。

*鼻bí

14画 鼻部

(1) 呼吸兼嗅觉器官: ~孔|~梁儿|~腔。

(2) 某些器物上凸出或带孔的部分: 印~|门~儿|针~儿。

(3) 〈书〉创始;开端: ~祖。

鼻( )

)

甲骨文合集8189,殷

壬申步,貞乎□在鼻……在棋。

按: 用作地名。

甲骨文合集1098,殷

……癸未……方于……[羌]傒一……馬二十丙㞢□。 一月在鼻[卜]。

古璽彙編2555,戰國 (昭)鼻。

(昭)鼻。

古璽彙編2566,戰國

場(昜) 鼻。

鼻。

郭店楚墓竹簡·五行45,戰國

耳𡧟(目)鼻口手足六者, 心之 (役)也。

(役)也。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問83,戰國至秦

嚙斷人鼻若耳若指若唇,論各可(何)殹(也)?

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

耳目鼻口手足六者。

漢印文字徵

唐鼻。

漢印文字徵

辥鼻。

黄庭内景經,晉

鼻神玉龍字靈堅,耳神雲閑字幽田。

無量義經,北齊

額廣鼻脩面門開。

元範妻鄭令妃墓誌,隋

割耳截鼻,彼獨何人?

高隆基墓誌,唐

纂胄炎帝,鼻祖齊姜。

陀羅尼經碑,唐

乃至墮大阿鼻地獄。

《説文》: “鼻,引气自畀也。从自、畀。凡鼻之屬皆从鼻。”

表人體面部器官“鼻”之字,甲骨文實用“自”,説見前文“自”字下,此處不贅。而甲骨文“鼻”字在“自”上疊加聲符“畀”以别於“自”,而用以爲地名也。古璽用作人名,其語源是否相關地名目前尚難深究。後世或因“自”字兼職過多,遂專以“鼻”爲人體面部呼吸器官之字。

鼻bí

上古形声兼会意字。从自,畀(bì)声。畀本是给义。《说文》说鼻字是“引气自畀”。“自”是“鼻”字的本字。象鼻形。甲骨文“自”字常表示自从义,所以又造鼻字。鼻和畀本都是去声,中古仍是。近代鼻字才变阳平。常说“鼻子”。引申为器物上面突出带孔的部分或带孔的零件,一般说“鼻儿”。如:门鼻儿|针鼻儿。

鼻★常◎常

bí形声,从自(“鼻”的本字),畀(bì)声,本义为鼻子,引申为开创、器物上突出或带孔的部分或零件。

【辨析】

以“鼻”作意符构成的字,意义多与鼻子有关,如“鼾”(hān)指熟睡时的鼻息声,“齁”(hōu)指鼻息声,“齉”(nānɡ)指因鼻子堵塞而发音不清,“劓”(yì)指古代割掉鼻子的酷刑。

鼻 (bí)

(bí)

引气自畀也。

【按】畀,音bì,給予。

- 雀息是什么意思

- 雀惊鼠伏,宁遑安处。是什么意思

- 雀懱是什么意思

- 雀戏是什么意思

- 雀战是什么意思

- 雀扇是什么意思

- 雀捕螳螂人捕雀,暗送无常死不知是什么意思

- 雀斑是什么意思

- 雀斑丸是什么意思

- 雀斑样痣是什么意思

- 雀斑面疱方是什么意思

- 雀斗是什么意思

- 雀无全目是什么意思

- 雀替是什么意思

- 雀李是什么意思

- 雀林碑是什么意思

- 雀林草是什么意思

- 雀林酸是什么意思

- 雀梅是什么意思

- 雀梅藤是什么意思

- 雀梠是什么意思

- 雀梨大寺是什么意思

- 雀步是什么意思

- 雀毛是什么意思

- 雀沙是什么意思

- 雀泼立是什么意思

- 雀洛杰巴是什么意思

- 雀洛汁是什么意思

- 雀涴是什么意思

- 雀淘是什么意思

- 雀溜斑斑是什么意思

- 雀火锅是什么意思

- 雀然居士是什么意思

- 雀爪子是什么意思

- 雀献金环是什么意思

- 雀环是什么意思

- 雀环堂是什么意思

- 雀班是什么意思

- 雀瓢是什么意思

- 雀瓦是什么意思

- 雀瓮是什么意思

- 雀瓮子是什么意思

- 雀甕是什么意思

- 雀甕子是什么意思

- 雀留斑是什么意思

- 雀痈是什么意思

- 雀瘘有虫方是什么意思

- 雀癰是什么意思

- 雀皮是什么意思

- 雀目是什么意思

- 雀目不见方是什么意思

- 雀目内障是什么意思

- 雀目夜昏方是什么意思

- 雀目夜盲方是什么意思

- 雀目夜眼方是什么意思

- 雀目昏睛是什么意思

- 雀目泻肝汤是什么意思

- 雀目眼是什么意思

- 雀目针灸治法是什么意思

- 雀目黄昏方是什么意思