鹤拳

汉族武侠传说。流传于河南登封一带。相传第十代少林和尚彻空精练一手鹤拳。有年冬天少林和尚去洛阳做佛事,临行方丈留下彻空等人守护寺庙。数日,百余流匪来劫寺院,彻空把武僧们分布在各要害角落,只身执矛立于寺门,凡冲上来者,一一死伤道旁。次日土匪抬来土炮,火药中渗入铁丸向彻空点放。彻空被火药摧起丈余高,落地照样执矛直立。第三天土匪又用尖铁锭子射来,射在他的身上如同碰上石板,当啷落地。土匪见他如天神下凡,吓得抱头鼠窜。

鹤拳

属南拳的一种。广泛流传于福建福州、永春、福清、长乐、莆田等地,也传播到台湾及东南亚一带。该拳相传为一女子方七娘所创,至今已有三百多年的历史。

《白鹤拳论》手抄本记载清朝康熙年间,浙江丽水老拳师方振东(另说名叫“方掌光”),将拳艺教给独女方七娘,七娘平时常到溪旁细心观察鹤的寻食、飞鸣、宿立、击翅和跳跃等动作,加以仿效,同时把它结合到先父所传的少林拳术中去,独创了“少林白鹤拳”,后人简称为“白鹤拳”或“鹤拳”。方七娘常在福建永春一带传授这套白鹤拳,其中郑礼便是她的得意门生。据《永春县志·二十四卷方技传》中记载,永春和风里大羽人郑里遵父嘱拜七娘为师,七娘“感其意,悉其术授之。郑里等人精勤不懈,遂以技名游江西等处,方七娘及其弟子们威慑一方,还到福州、福清、长乐等地广授武艺,故沿途均有鹤拳留传,又有华侨学此技艺后赴港、澳、印尼等地,传至域外。由于代代相传,在技术风格上也不断创新与发展,逐步演变为当今的四大流派:宗鹤、食鹤、鸣鹤和飞鹤。

鹤拳讲究以意行气,以气催力,劲发于腰,发出一种强烈的弹抖之劲,此是鹤拳中特有的“宗劲”。在形体上要求头顶、项稳、拔背、松肩、沉腰、松胯、提裆吊肚。步法要求稳固,讲究“落地生根,五点金落地”;(即指五趾用力抓地)。手法上要求“天对地”(即手足相对),强调两臂能发出撞抖之劲。拳诀讲“鹤法全靠摇宗手”,“摇”为柔,主化劲;“宗”则刚,主弹劲。要求刚柔相济,“收手软如绵,出手弓送矢。”拳理要求“见力生力,见力化力,见力得力,见力弃力。”鹤拳十分注重内外合一,气沉丹田,或明或暗,皆以深长为主,即腹式呼吸,由于鹤拳讲求精、气、神的高度统一,练时凝精铸神,同时尤重运气,因此对呼吸系统和心脏血管系统有很好的锻炼价值,能有效地提高其机能。现不少练鹤拳的老人仍须发不白,有童颜之态。

鹤拳

鹤拳

南拳拳术之一。流传很广。主要有四种拳套,即宗鹤拳(亦称宿鹤)、飞鹤拳、鸣鹤拳、食鹤拳(亦称朝鹤或痹鹤)。

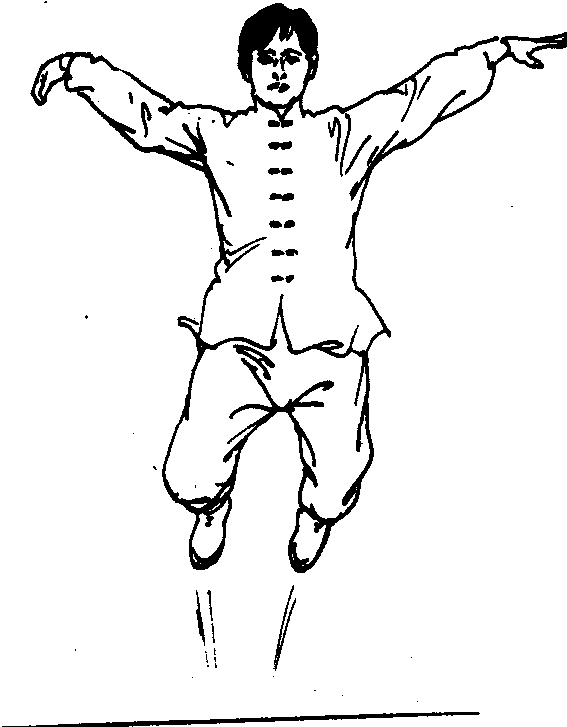

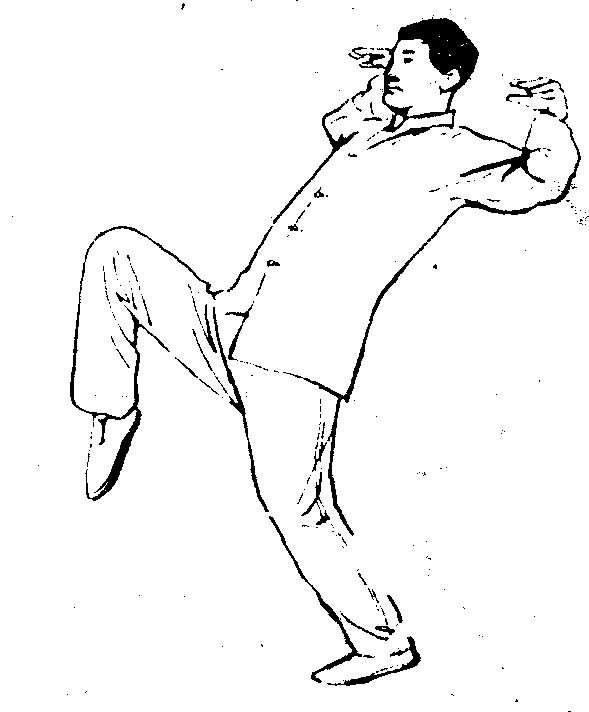

宗鹤擅长全身发劲,讲究五撞,即在进攻时用头撞、肩撞、肘撞、胯撞和膝撞;又善听劲,顺势撞抖,击败对方。飞鹤拳两臂动作多,犹如鹤翅击拍水浪,形象生动。鸣鹤拳多用掌,动作如梳理羽毛,机警灵活,另有发声,如鹤鸣叫,鼻吸口呼,腹式呼吸。食鹤拳用指似啄食伏,动作轻巧快速,亦兼用脚,手脚并用。鹤拳手法要求两臂具弹抖之劲,收手软如绵,出手弓送矢,进实退虚,借力借势。拳理讲“见力生力,见力化力,见力得力,见力弃力”。鹤拳十分强调内外合一,以气催力,气从丹田发出,发气或明或暗,皆以深长为主。并时而配以发声,犹如鹤鸣。鹤拳主要套路有八步连、中方、二十八步、游变、口锦等(图22)。

图22 鹤拳

- 江趟子是什么意思

- 江身是什么意思

- 江身展宽是什么意思

- 江轮是什么意思

- 江载曦是什么意思

- 江载芳是什么意思

- 江辅庭是什么意思

- 江辛眉是什么意思

- 江辰六文集是什么意思

- 江辰还是吴柏松?我选陆杨是什么意思

- 江边是什么意思

- 江边冷眼看螃蟹——看你能横行到几时是什么意思

- 江边卖水是什么意思

- 江边卖水——多此一举是什么意思

- 江边卖水——没事找事做是什么意思

- 江边插柳是什么意思

- 江边朝露半红叶,天际晚晴多碧峰。是什么意思

- 江边枫落菊花黄,少长登高一望乡.九日陶家虽载酒,三年楚客已沾裳是什么意思

- 江边柳是什么意思

- 江边柳 - 雍裕之是什么意思

- 江边洗萝卜是什么意思

- 江边洗萝卜——一个一个地来是什么意思

- 江边渡口、码头是什么意思

- 江边的村庄是什么意思

- 江边的楼是什么意思

- 江边的渡口是什么意思

- 江边的绝壁是什么意思

- 江边草绿青骢去,墓上花开红粉销。是什么意思

- 江边解佩是什么意思

- 江边踏青罢,回首见旌旗.风起春城暮,高楼鼓角悲是什么意思

- 江边身是什么意思

- 江边阁是什么意思

- 江边风月无边(打字谜一)螽是什么意思

- 江边,江岸是什么意思

- 江达是什么意思

- 江达县(江达镇)是什么意思

- 江达库勒沟是什么意思

- 江近时时吹白雨,楼高面面看青山。是什么意思

- 江进是什么意思

- 江连万里海,峡入一条天。是什么意思

- 江连淮海东南胜,山出金焦左右青。是什么意思

- 江迥是什么意思

- 江迪生是什么意思

- 江逌是什么意思

- 江通是什么意思

- 江逢治是什么意思

- 江逢辰是什么意思

- 江逢霖是什么意思

- 江道之是什么意思

- 江道源是什么意思

- 江道编是什么意思

- 江邊閣是什么意思

- 江那一边是什么意思

- 江那书院是什么意思

- 江那屯免役照碑是什么意思

- 江邻几是什么意思

- 江邻几杂志是什么意思

- 江郎是什么意思

- 江郎制锦是什么意思

- 江郎南浦是什么意思